Полная версия:

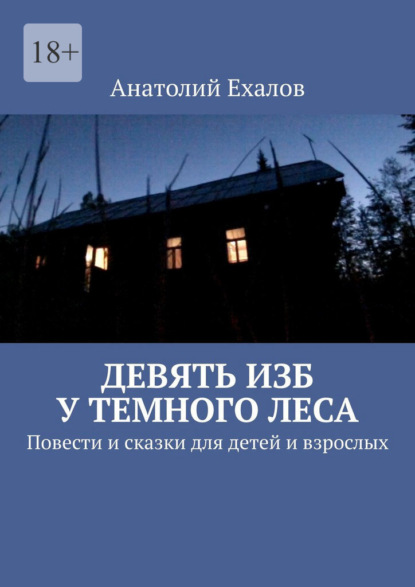

Девять изб у темного леса. Повести и сказки для детей и взрослых

Девять изб у темного леса

Повести и сказки для детей и взрослых

Анатолий Ехалов

© Анатолий Ехалов, 2025

ISBN 978-5-0067-4016-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Извор, текущий сквозь преграды

…То, чему научился в детстве, остается с тобой на всю жизнь.

Например, я классно умею колоть дрова топором. Не колуном, а топором. Многие, которые колют, не имеют об этом искусстве никакого понятия. Я умею крыть крыши дранкой, косить, пасти скот, доить коров, метко стрелять, хотя охота – не мое. Умею ловить руками рыбу под камнями, собирать двумя руками чернику, бруснику, клюкву, драть корье, и ловить кротов. А еще играть на балалайке, плясать, драться один на один и в свалке, играть в карты…

Как колоть дрова топором? Здесь не требуется больших усилий. Кладешь одну чурку плашмя на землю, вторую ставишь рядом вертикально, немного наклоняя от себя, внизу прижимаешь ее ногой. Весь секрет в том, чтобы при ударе топор попадал острием не строго вертикально, а чуть наискосок. При этом даже от легкого удара чурка раскалывается, причем, не разлетаясь. Развернул ее, стукнул слегка топором, и вот она уже разошлась на четвертинки. Так эти четвертинки берешь, как целую чурку, и кладешь в поленницу.

Что касается, стрельбы. В детстве у меня была пневматическая винтовка.

Стрелял я из нее дробью «нолевкой». Винтовка всегда была со мной. Лежу, бывало, на кровати, а рядом – воздушка. Глядишь, муха села на потолок.

Хлоп ее, и нету мухи, одна дырка в потолке. Мухи в доме не задерживались, правда, потолок весь был исстрелян.

Ловить кротов меня отец научил. Когда-то это был довольно прибыльный промысел. И я зарабатывал летами ловлей кротов на одежду, портфель, книги и обутку.

У меня стояло по лесным дорогам и тропам 150 пар кротоловок, и я так научился этому делу, что стал в нем виртуозом. Чтобы снять шкуру с пойманного крота, мне нужно было секунд пять… А попадало в день до сотни кротов. Дома нужно было шкурку натянуть, снять с мездры жир и оставить сушить. Шкурка первого сорта стоила 10 копеек, второго – семь, за третий сорт давали в заготконторе пятак… За шкурки можно было купить дефицит: например, пыжиковую шапку.

Драться пришлось научиться, потому что шесть лет жил в интернате, где нужно было отстаивать свою честь и независимость чуть ли не ежедневно. Ростом был мал. А маленького всякий норовит клюнуть.

Вот сидим в интернате за столом самоподготовки, домашнее задание выполняем. Столы длиннющие, за ними сразу сто пятьдесят человек помещается. Напротив меня скучает парень из соседней деревни. Он уже семиклассник, старше меня на два года, рослый и наглый. Я склоняю над тетрадкой голову, и в это время он ударяет меня ладошкой по макушке.

Больно, но терпимо. И я снова склоняюсь над тетрадкой. И снова он бьет, на этой раз сильнее. Воспитатель не видит, а пожаловаться – значит опозорить себя на весь интернат.

Я поднимаю голову, и, видя его ухмыляющуюся рожу, говорю жестко:

– Если еще раз стукнешь…

– А чего ты мне сделаешь? – Надсмехается он.

– Увидишь.

Я обмакнул перо в чернильницу и снова склонился над тетрадкой, не выпуская из виду обидчика.

Вот он замахнулся в очередной раз, но ладонь его не достигла моей макушки. Она была остановлена пером.

Парень взвыл, зажимая фиолетовую от чернил рану.

– Выходи на задний двор, – прохрипел он, пряча меж колен раненую руку.

– И выйду! – Отвечал я.

В перерыве мы вышли на заднее крыльцо. Он был выше меня на голову и, естественно, сильнее. И биться с ним было безумием.

Меня никто не учил этому искусству. Но видимо, необходимость постоянно сражаться с противником, превосходящим тебя силой, уже на генетическом уровне включала в моей голове и теле память предков, умевших побеждать в любой ситуации, направляя силу противника против его самого. Много позднее я узнал, что это боевое искусство называется «Извором».

Извор – это ручей, выбирающий себе путь к большой реке, преодолевающий всевозможные преграды.

Парень бросился на меня, но я поднырнул под его руку, зацепил сзади его рубаху и дернул по ходу движения противника, переплетя своими ногами его ноги. Противник мой со всего маха полетел с крыльца, перевернушись несколько раз. Но он тот час вскочил, и в ярости бросился в драку снова. И снова оказался поверженным. Когда он в третий раз оказался на земле, под его руку попался обломок кирпича. И он запустил им в меня, но я увернулся, и кирпич с грохотом и звоном обрушил стекло интернатского окна, на звон которого тут же прибежали воспитатели педагоги…

Говорят, перевод с греческого слово «педагог» означает буквально «человек с палкой».

Мне довелось стать педагогом в тринадцать лет. Тем самым «человеком», только не «с палкой», а уже с винтовкой.

Так случилось, что в самом начале учебного года мой отец сильно заболел. Он был в то время директором Потеряевской начальной школы, в которой было всего два учителя. Отец вел второй и четвертый классы. И вот – прободная язва желудка. Отца уведи в район, едва успели спасти от перитонита, зашить порвавшийся желудок. Он лежал в реанимации, и на него было страшно смотреть: кожа да кости. Его ученики остались без учителя, и заменить его оказалось некому.

И тогда отец попросил районный отдел образования послать в качестве учителя меня. В это время старших школьников отправляли в колхозы поднимать лен со стлищ. Так что мне заменили сельхозработы педагогическим трудом. Правда, вторая учительница Александра Васильевна выразила сомнение, что я смогу удержать в повиновении сразу два класса и смогу заставить детей слушать себя.

Однако, делать было нечего, и я стал на целый месяц учителем. Педагогом.

А прогнозы второй учительницы не оправдались. В ее классе, наоборот, дисциплины не было. Ученики шумели, кричали и даже дрались, так что учительнице все время приходилось кричать. Ее ученики хотели переселиться ко мне в класс.

А нашем классе была полнейшая тишина и послушание. Ребятишки смотрели на меня восторженно. Еще бы, у меня и помимо школы был среди ребятни, которая была меня младше на три-четыре года, непререкаемый авторитет.

И, прежде всего, из-за того, что я владел пневматической винтовкой, и время от времени устраивал в колхозном гуменнике тир…

Да еще много чего придумывал, так что, когда я пас на мельнице мелкий рогатый скот по чередам, ребятишки сбегали из деревни ко мне.

Мы ловили под камнями рыбу, запекали в глине налимов, варили уху, играли, я читал ребятам из библиотеки приключений Майна Рида, Стивенсона, Купера, Беляева…

…Теперь о картах. Когда в шестидесятых, семидесятых годах закрывали в деревнях школы, отправляя детей в интернаты, наверное, не могли не понимать, как эта экономия отразится на качестве образования в стране. Понимали, но делали.

В нашей комнате жило сорок человек. Надо представить, что там творилось! Воспитатели женщины не задерживались, не задерживались и мужчины, большей частью отставные офицеры из «зоны», потому что справиться с детьми сложнее, чем с «зеками».

После отбоя, когда дежурный воспитатель выключал в комнате-казарме свет, и уходил, кто-то из ребятишек осторожно подкрадывался к дверям и слушал, не прослушивает ли комнату с той стороны воспитатель. И если слушал, то подавался знак, самый тяжелый из нас стремительно разбегался и бил ногой в дверь. Тотчас за дверью раздавался грохот падающего тела и нецензурная брань. Наутро расцвеченный фингалами дежурный воспитатель подавал заявление об уходе.

Однажды в нашу комнату поселили Вовку Зайцева, известного на весь поселок хулигана. Вся многочисленная семья у них была хулиганской, включая и самого папашу. Старшие Вовкины братья тянули сроки по тюрьмам, а Вовка только дожидался выхода во взрослую воровскую жизнь, снискав славу неуправляемого подростка.

Какому умному администратору пришла эта сумасшедшая идея? Знаю, Вовке она понравилась. Он тут же организовал в интернате банду. На ночь двери запирались, на окнах были решетки, но они не удержали.

Скоро их подпилили, и каждый вечер после отбоя группа самых отчаянных ребят во главе с Вовкой стала через форточку уходить на промысел.

В те времена между центром и поселком водников ходил пассажирский автобус с интервалом в двадцать минут. Но в девять часов вечера автобусы заканчивали работу. И все, кто не успел перебазироваться, вынуждены были идти четыре километра пешком вдоль заборов с колючей проволокой, ограждавших две зоны строго режима. Вот тут-то их и ожидала банда из интерната под предводительством Вовки Зайцева.

– Слышь, дядя! Поделись с братвой сигаретами, – выступал вперед Вовка, натянув на глаза шапку. Из кустов выдвигалась и братва: мальчики, которые уже давно крестились двухпудовыми гирями…

Запоздалые путники отдавали беспрекословно все: и сигареты, и деньги, и часы…

Наша комната-казарма зажила на широкую ногу. В углу под койкой стоял, наверное, не один ящик водки и пива, сгущенка потекла рекой.

Вечерами, иной раз, в интернате устраивались танцы, и для многих было особой гордостью завалиться на танцы в поддатии.

По ночам из нашей комнаты-казармы доносилось дружное нетрезвое пение, прекратить которое ночная дежурная не решалась и не могла:

«Мы не сеем и не пашем,А валяем дурака…С интерната ломом машем,Разгоняем облака…»Ночью начинались игры в карты под интерес. Сначала играли под кроватями при свечах во все общепринятые зоновские: «буру», «четыре листика», «секу», «петуха», «очко». Потом обнаглели и перебрались за столы…

И чем бы это кончилось, предсказать не трудно, однако на наше счастье случилась эпидемия дизентерии.

Во время войны здесь был госпиталь, многие бойцы умирали не от ран, а от дизентерии. Поэтому рядом с поселком было военное кладбище. Но когда строили Волго-Балт, Шекснинское водохранилище затопило не только луга, поля, деревни, но и кладбища, в том числе и наше воинское. Когда приходилось дежурить по кухне, мы видели, что на кранах были подвешены марлевые ловушки, в которые попадала всякая грязь вплоть до неразложившихся червяков…

И вот грохнуло. Заболевших детей было столько, что пришлось закрывать на карантин школы и в школах устраивать временные больницы. Мы радовались такому обстоятельству: не надо было ходить в школу, а можно было, приняв таблетки, дурачиться целые дни.

И в этом заразном бараке случилась у меня любовь. Однажды мне передали записку, в которой говорилось, что я нравлюсь одной поселковой девчонке, которая лежала с дизентерией в соседнем классе. И тот час какое-то неясное щемящее чувство родилось в груди. Она, эта девчонка, и в самом деле казалась выдающейся среди своих сверстниц. Правда, чем, объяснить не мог. Но окрыленный этим чувством я принялся разучивать под гитару песню на мотив знаменитых «кирпичиков» про парнишку, который «лет шестнадцати на большой пароход нанялся.»

Там были очень сильные слова, которые трогали меня до глубины души:

«Отдал все, что есть,Деньги, совесть, честьЯ за пару чарующих глаз…»Но спеть ее своей симпатии я не успел. Нас выписали, интернат заработал, оставшихся больных из школ увезли в центр, в инфекционную больницу.

И тут я снова получил записку. Меня просили о свидании.

После отбоя я вылез в форточку и отправился с гитарой через плечо в центр мимо дощатых зоновских заборов.

…Окна заразного барака выходили во двор больничного городка. Я постучал в окно, на котором была приклеена записка: « Мы здесь!», и тотчас в нем появились наши девчонки. Они открыли форточку и та, которая была мне всех дороже, попросила ласковым голосом:

– Спой нам что-нибудь, Толя!

Я ударил по струнам промороженной гитары и затянул чувственно:

«В порту Мурманском,В тихой гавани,В семье боцмана я родился…»Тихий больничный двор, казалось, насторожился. Но я пел все громче и громче, поскольку девчонки из окна заразного барака дарили мне улыбки и воздушные поцелуи.

«Пьем коньяк и ром,Про моря поем.И красотки танцуют для нас…»И тут девчонки завизжали и повалились с подоконника. Я обернулся. На меня во весь опор летел больничный сторож с занесенной для удара метлой. Я бросился на убег.

…Вернувшись в интернат после отшумевшей эпидемии, мы уже не нашли в своих рядах Вовки Зайцева. Куда он делся – никто не знал. И в школе мы его тоже не видели.

Хотя расскажу об одной истории, которая произошла до эпидемии.

По субботам мы уходили из интерната в деревню. И вот однажды мы с удивлением обнаружили, что вместе с нами идет Вовка Зайцев. Его пригласил в гости Коля Манин. Колька был старше меня на четыре года, но я учился в восьмом классе, а он только в шестом, потому что в каждом классе сидел по два года. Мне кажется, что в школе он просто валял дурака, потому что постоянно играл в карты на деньги и почти никогда не проигрывался. И вот Колька ведет короля поселковой шпаны в гости.

Обычно мы приходили в деревню затемно, и, не заходя домой, шли в деревенский клуб на танцы под радиолу.

Колька тоже вместо дома повел Зайцева в клуб. И тут они оба показали себя. И Колька, и Вовка уселись, закинув нога на ногу, и закурили.

Заведующая клубом попросила их выйти, на что Вовка отвечал ей по – хамски:

– Отвали от нас, коза драная. Где хотим, там и курим.

Завклубом онемела.

– Вали-вали! – Поддержал гостя Манин.

Около двенадцати, когда при полной луне, заливавшей округу ослепительным светом, все стали расходиться из клуба, к Вовке подошел мой сосед Сашка Тестов, который уже закончил восьмилетку и работал в колхозе, дожидаясь призыва в армию.

Сашка оттолкнул Манина в сторону и ухватил за шиворот Вовку Зайцева.

Вовка был силен, двухпудовку легко выжимал, но Сашка был много сильнее. В деревне не хочешь, да тренируешься. То воду на огород носить, то дрова колоть, то навоз вилами выкидывать, то на сенокосе косой махать…

Сашка хорошенько тряхнул Вовку, свалил на землю и принялся месить его кулаками.

Подбежала завклубом, закричала:

– Саша! Оставь его. Хватит!

Но Сашка не оставлял поверженного короля поселковой шпаны.

– Схватит, так затрясет! – Буркнул он, продолжая тыкать короля лицом в обледеневшую дорогу.

Наконец, он оставил Зайцева, и потрепанный король вместе с Колькой Маниным поспешил убраться.

И вот этот Вовка после эпидемии пропал. Впрочем, интернат скоро забыл про Зайцева. В стенах его зрел бунт.

Главная причина – отвратительная кормежка. Кормили нас на 33 копейки в день. А что можно дать на тридцать три копейки молодому растущему организму? С хрущевских времен досталась нам кукурузная крупа. Ее, видимо, было закуплено столько, что несколько лет она преобладала в нашем меню. С тех пор один только вид кукурузной каши вызывает у меня приступ тошноты.

И однажды, прочитав меню, я оставил на нем свой автограф, написав, что нас кормят дерьмом.

Интернатское начальство тут же начало следствие: кто написал?

Выдергивали в кабинет директора по одному и учиняли допрос.

Только много лет спустя я узнал, кто продал меня.

Из интерната выехала в деревню административная группа проводить родительское собрание. Она уехала на машине, а мы в это время шли домой пешком. Тот, кто продал меня, шел со мной рядом. Он знал, что сейчас в клубе на собрании идет речь о моем возмутительном поведении, но молчал. У него в кармане была четвертинка водки, и он демонстративно по-взрослому пил ее из горлышка, поглядывая искоса на меня.

– Хочешь глонуть? – Спрашивал он меня.

Что-то остановило меня. Что было бы, если бы я пришел еще и с запахом водки?

Тот вечер был для меня черным. Мы пришли в деревню раньше, чем кончилось собрание. Я лег спать и уснул уже, но скоро был разбужен истерическими криками матери и ударами ремня, сыпавшимися на меня.

Не понимая, что происходит, защищаясь, я оттолкнул мать и выскочил на двор. Мать бежала за мной, осыпая ударами.

– Опозорил, на всю деревню, на весь район! Гадина!

Я выскочил на поленницу, с поленницы прыгнул на перевод, прошел по нему и нырнул в сено.

– Паразит! Зачем я тебя родила? Гадина! Выходи, сейчас же! – Кричала мать.

Но я был недосягаем. Сено кололось, но в нем было тепло, запахи трав дурманили, сердце мое успокаивалось постепенно, и скоро я уснул.

…После того собрания прошло немного времени. Как-то вечером в интернате на ужин был молочный суп с макаронами. Человек 150 одновременно сели за столы. Я пододвинул к себе тарелку и прежде, чем начать есть, поболтал ложкой в тарелке. К моему удивлению на поверхность вспыли большие белые червяки.

– Ребята, смотрите! – Закричал я. – Черви.

Соседи мои тоже побулькали ложками в своих тарелках. И у каждого на поверхность всплыли крупные белые червяки. Как цепная реакция покатился шум по столам. В каждой тарелке были эти черви.

В обеденный зал заскочил взволнованный дежурный воспитатель.

– Прекратить ужин, – закричал он. – Сливаем суп в бачки для отходов.

Скоро бачки были полны. Однако заменить червивый суп было не чем. Мы попили чаю и разошлись по комнатам. Скоро голод дал себя знать. Недовольство в комнатах – казармах росло.

В девять часов вечера дежурный воспитатель уходил домой, с детьми оставалась только ночная дежурная. Интернат закрывался и превращался в неприступную крепость. И тут вспыхнуло.

Голодные воспитанники решили идти на штурм столовой. Но прежде заперли в дежурке ночную, забаррикадировали входную дверь и гомонящей толпой ринулись на приступ столовки. Дверь ее не оказала большого сопротивления, но в зале поживиться было нечем, нужно было попасть в кухню. Без труда выбили щит раздачи и через нее проникли в кухню.

Но и в кухне еды не было. Обнаружили только таз с окусками да чайную заварку. А вот кладовая встретила нас железными дверями, и огромными замками, которые сбить у нас не хватило сил.

Понурые мы разобрали окуски и взяли несколько пачек чая. В комнате решено было вскипятить воду и заварить чифиря. Заварки для него не пожалели. Чифиря хватило всем. Голод утих и вместо него пришла отчаянная веселость.

– Хватит так жить! – Закричал кто-то. – Надоел этот интернат!

– Разнесем его в прах! – Раздались голоса в поддержку.

В ответ раздался восторженный крик:

– Разнесем!

Трудно вспомнить, кто первым выломил из печурки кирпич и запустил им в висящее на стене зеркало, которое ответило веселым звоном разбитого стекла. И этот звон прозвучал, словно призыв к погрому. Воспитанники интерната ответили могучим ревом, от которого затряслись окна. Бросились разбирать спинки кроватей, превращая их в металлические трости. Толпа выломилась в коридор. Первыми наше внимание привлекли огнетушители, висящие по стенам.

– Громи! – Неслось по этажам и лестницам. Огнетушители были сорваны и под восторженный рев погромщиков пущены в дело. Мы расписали пенными струями стены и потолки, металлическими прутами начали громить все, что попадало на глаза. Розетки, плафоны, столы, тумбочки, стулья…

Вокруг интерната бегали и директор, и воспитатели, вызванные ночной. Потом подъехала милиция, пожарные, но попасть внутрь интерната они не могли.

Мы бушевали больше часа. Наконец, когда бить было уже не чего, пошли в сушильную комнату, где на нарах при самодельных свечах, электропроводка была нарушена, стали распевать ставшую гимном песенку:

«Мы не сеем и не пашем,

А валяем дурака…»

Потом мы писали жалобу в райисполком:

«Мы, ученики, проживающие в интернате, протестуем….»

И далее следовали подписи…

Девчонки не принимали участие в нашем бунте. Они сидели тихо в своих комнатах-казармах и тряслись от страха. Под утро, когда мы вповалку уснули на нарах сушилки, они разобрали баррикаду у дверей и впустили администрацию. Тут нас и взяли вместе с неотправленным в райисполком письмом.

Через неделю вышел приказ директора об исключении из интерната семерых воспитанников, подписи которых были первыми под письмом в райисполком. Моя подпись была восьмой.

…Учитель вошел в класс, поставил на стол старый потертый портфель, извлек из него журнал, ручку, большой круглый будильник. Учитель был не молод, когда-то он был на войне, и у него были серьезные ранения. Кроме того, у него был большой живот, что, впрочем, не мешало ему гоняться по коридорам за нарушителями дисциплины.

Учитель вел у нас урок впервые. Он был большим оригиналом, и в школе о нем слагали легенды, которые как священные тексты передавались из уст в уста. Поэтому мы во все глаза смотрели на учителя, ожидая стать свидетелями чего-нибудь оригинального.

Он открыл журнал, ткнул в него пальцем, а потом посмотрел туда, куда попал палец.

– Чистоткин! К доске!

Мой товарищ, Вовка Чистоткин, покраснел и пошел к доске на деревянных ногах. Вовка волновался, он знал, что учитель был строг и непредсказуем.

– Пиши условие задачи, – сказал учитель хмуро. Вовка присел и начал писать условие в нижнем левом углу доски. У Вовки была непонятная и неисправимая особенность. Он писал, как все – слева направо, но при этом писал снизу вверх, разделяя доску по диагонали. Когда он писал в тетради, то разворачивал ее так, чтобы строчки ложились ровно, параллельно разлиновке. Доску же он не мог перевернуть, поэтому писанина на доске выглядела довольно странно. Но учитель не видел этого и не знал Вовкиной особенности. Все внимание его было сосредоточено на классе.

Пока Вовка писал на доске решение задачи, учитель задал классу другую задачу. Он выставил на будильнике десять минут для ее решения и неожиданно принялся рассказывать анекдоты. Мы открыли рты. Он рассказывал про колхозы и кукурузу, про русского, немца и американца, которые попали в плен туземцам. О русской сообразительности. Один я запомнил. Да, это, похоже, был не анекдот, а правда: « Американцы решили, что астронавтам в полете понадобятся ручки, чтобы записывать результаты экспериментов и наблюдений. Поэтому американские ученые принялись за разработку особой ручки, которая будет работать при невесомости. Два года бились над задачей. Истратили много миллионов долларов. Выпустили, наконец, такую ручку, которая будет писать в невесомости. А Советский Союз проще решил проблему. У нас космонавтам стали выдавать в полет карандаши….» Класс буквально покатывался на партах от хохота.

Особенно мы радовались за русских с карандашами. Один Вовка Чистоткин отдувался за всех у доски. Ему было очень нелегко, потому что решение задачи поднималось по доске все выше и выше, и вот он уже на цыпочках он пытался дотянуться до верхнего правого угла доски, и не дотягивался…

Тут зазвонил будильник. Учитель остановил его и ткнул пальцем в ближнего ученика, катавшегося со смехом по парте. Это был я.

– Ты! Какой ответ у задачи?

– Какой задачи? – Удивился я. Смех застрял у меня в горле.

– Садись! Кол.

– Ты! – Поднял он моего соседа Кольку Соловьева.

– Кол! – Припечатал учитель снова.

– Ты! – Классный журнал стремительно расцветал колами. Наконец, учитель повернулся к доске, у которой ученик Вовка Чистоткин решал задачу, уже подпрыгивая, что бы достать залезшую на недосягаемую высоту строчку.

– Гора крутой, ишак худой. – Сказал учитель с сарказмом.

– Садись – «двойка»! – Это была единственная на весь класс, выстраданная Вовкой «двойка». Все остальные получили «колы».

Свидание за поленницей

2. Школьный КВН

3. Сосновская.

Гоголь, поэма «Мертвые души». Русский описание дуба. Петр ПАнтелеймонович.

Корова земуна

повесть

Глава 1

Дорога к дому

Я учился в большом районном поселке Шексна километров за десять от родного дома. Нашу деревенскую семилетку, которая располагалась в добротном двухэтажном доме купца и Череповецкого городского головы Милютина, власти превратили с начальную, и нам с пятого класса пришлось покидать родные дома.

В поселке том день и ночь кипела гигантская стройка. По улицам, сотрясая дома, сновали груженые бетоном самосвалы и перевозившие грунт скреперы, похожие на исполинских кузнечиков. В русле большой реки гремели и стенали землеройные снаряды. По ночам над поселком шарили по темному небу длиннорукие прожекторы башенных кранов, и оно, словно грозовое, озарялось вспышками электросварки.

На реке строили гидроэлектростанцию и шлюз большого искусственного канала.

В народе с тревогой тогда говорили что скоро наши деревеньки, стоящие по берегам, могут оказаться под водой, как уже ушли под воду Рыбинского водохранилища сотни деревень и целые города.

А газеты писали, что скоро Шексна превратиться в город Пятиморск, который каналом своим соединит сразу пять морей, что люди будут жить в благоустроенных квартирах с горячей водой и центральным отоплением.