Полная версия:

Чудотворные иконы Богоматери на Руси

15. Об иконе Исааковской Богоматери

В 1659 г. в январе недалеко от села Исаакова явилась икона Рождества Богородицы. На месте её явления жители Исаакова построили часовню и келью для монаха; в 1662 г. церковь и обитель, называемую Исааковскою. Эта обитель находится за версту от села Исаакова в Ярославской губернии, Пошехонского уезда. Чудотворная икона теперь стоит в каменной церкви во имя Рождества Богоматери[25].

16. Об иконе Купятицкой Богоматери

В Малороссии, в Пинском повете, одна молодая девушка Анна, из села Купятицкого, однажды пася стадо своего отца, заметила в лесу между деревьями сильный свет. Она подошла и увидела: на дереве висит небольшой крест с изображением на нем Иконы Богоматери: девица сняв крест с радостью отнесла его в дом и, спрятав его, вернулась к стаду. Она опять увидела на том же месте сияние, и подойдя опять увидела на дереве крест; думая, что это другой крест, она взяла его и повесила на свою грудь. Придя вечером домой, она хотела показать отцу надетый крест, но креста не оказалось на груди. Она, сказав, что у неё еще есть крест, пошла туда, где спрятала его, но и тут не было креста. Тогда девица рассказала отцу о найденных ею крестах и вместе с ним пошла на то место, где находила их. Подойдя, они увидели необыкновенный свет и нашли крест с изображением Богоматери; взяв его, они отнесли домой; но на другой день крест исчез. Крестьянин все рассказал жителям, все пошли к указанному месту и опять там нашли крест. Это чудо возбудило благоговение в жителях к кресту; на месте обретения его построили церковь и поставили в нее чудный крест с изображением Богоматери. С этих пор от иконы Купятицкой Богоматери начали совершаться чудеса.

Эта икона явилась около 1180 года.

Через несколько лет татары сожгли церковь и все опустошили.

Некто Иоаким, однажды проходя мимо сгоревшей церкви, вдруг увидел необыкновенный свет, выходивший, как ему показалось, из земли; подойдя, он увидел на земле крест с изображением Богоматери; не смея коснуться его, он известил об этом жителей Купятицкого села, которые, придя к сгоревшей церкви, тотчас узнали в нем чудотворный образ Купятицкой Богоматери и с благоговением отнесли. его в церковь своего села. На следующую ночь во сне Иоакиму явилась Богоматерь и повелела ему остаться при церкви, Иоаким отложил путешествие и принял на себя должность пономаря. Через некоторое время при церкви устроили монастырь, названный Купятицким, где чудотворная икона Богоматери находилась до второй половины XVII века.

В это время монастырь взяли униаты. Православные монахи, уходя из обители, взяли икону Купятицкой Богоматери и перенесли ее в Киев, в Софийский собор, где она стоит и теперь. От этой св. иконы много совершилось чудес. Одна богатая княгиня, умирая, завещала похоронить ее в Купятицкой церкви. Накануне погребения пономарю Иоакиму явилась во сне Богоматерь и приказала сказать священнику, чтобы он не погребал тело княгини в церкви. Священник, узнав об этом, не хотел было погребать тут тело, но родственники умершей против его воли похоронили тело княгини в церкви пред образом Богоматери. На другой день после погребения, священник, придя к утрени, нашел тело изверженным из земли. Не желая это разглашать, он опять похоронил его на том же месте. На следующую ночь Иоакиму явилась Богоматерь и грозно сказала ему: «Зачем вы не исполнили Моего повеления? Если будете еще противиться, и не вынесете тело, Я отниму от вас церковь сию, и населю здесь иноков. После этого священники не осмелились оставить тут тело, вынесли его из церкви и погребли на общем кладбище.

Один вор задумал обокрасть Купятицкую церковь, и ночью, зная, что пономарь пойдет в церковь, стал у дверей. Когда пономарь пришел и стал отпирать церковь, вор поднял топор, но поднятые руки его оцепенели и не могли опуститься; пономарь не заметил его, вошел в церковь, взял, что было нужно, и возвратился в келью. Вор, оставшись с поднятыми вверх руками, пришел в ужас и со слезами начал просить Богоматерь простить ему его грех, обещая исправиться. Во время молитвы ему явилась Богоматерь, обличила его в злодеянии, но, смиловавшись, исцелила его с условием, чтобы он исправился. Злодей на некоторое время образумился, но через три года обокрал церковь в Молодове, был пойман и приговорен к смертной казни. Идя на казнь, он рассказал о чуде, бывшем с ним от иконы Купятицкой Богоматери.

В селе Купятицком было моровое поветрие; священник с причтом обратился с молитвой к Богоматери и в крестном ходе с иконою обошел село и язва в тот же день совсем прекратилась.

Монах Купятицкого монастыря Вениамин, интересовавшийся, на каком дереве написан образ Купятицкой Богоматери, резал его в некоторых местах ножом. Через некоторое время после того он поехал в Пинск, выкупил там одного человека, осужденного на смерть и поехал с ним в Подляков. Дорогою выкупленный им раб напал на него, повалил его и начал резать ножом его тело, пока монах, вырвавшись, не убежал. Монах понял, что был наказан Пресв. Богородицею за свое праздное любопытство.

Один из работников обрушился с подмостков и прямо лбом упал на гвоздь и так был сильно ранен, что целые сутки лежал без чувств. Иноки обратились с молитвою об исцелении к Богоматери; он тотчас пришел в память и глубокая рана закрылась. Празднуют этой иконе 15 ноября.[26]

17. О чудотворной иконе Козельщанской Богоматери

Первоначальное происхождение св. иконы точно определить невозможно. Известно только, что эта икона в семействе графа Капниста находится более полустолетия. Из предания, хранящегося в семействе известно, что эта икона родовая и очень старинная.

Павел Иванович Козельский, умерший в 1879 г. 86 лет, бывший владелец деревни Козельщины, от которого более 20 лет тому назад это имение досталось по дарственной записи Софии Михайловне Капнист, происходил по своей матери из рода Сиромахи – из запорожцев. Старик Козельский не раз говорил, что один из его предков, Сиромаха, был запорожским войсковым писарем у гетмана Полуботка. Когда Запорожье было присоединено к России, гетману Полуботку, бывшему в то время в Петербурге, предложили подписать отречение от гетманства, обещая за это вознаграждение. Когда гетман отказался, то то же предложили и войсковому писарю Полуботка Сиромахе. Сиромаха принял предложение и ему предоставили выбрать какую хочет землю в Запорожье. Он выбрал участок между реками Ингулом и Вербовой. Этот кусок земли, на котором впоследствии основались два селения: на Ингуле – Николаевка и на Вербовой – деревня Михайловка, достался по наследству покойному Павлу Ивановичу Козельскому (земли было 10 000 дес.). Награжденный землею по своему выбору, отличенный и обласканный Государыней, Сиромаха, по желанию Государыни обвенчался с одной из её фрейлин из какого-то итальянского рода, фамилия которой неизвестна.

Не долго прожила эта молодая женщина с своим мужем. Возвратясь из столицы, старый запорожец вырыл на подаренной земле землянку, в которой и жил с семейством. Через некоторое время умерла его супруга. В семействе Козельского существует предание, что уважаемая ныне св. икона Богоматери принадлежала жене Сиромахи. Это доказывает и то, что живопись на иконе итальянская.

Когда и кем была сделана серебряная массивная риза к образу, неизвестно. Предполагают, что она сделана около восьмисотых годов матерью Павла Ивановича Козельского, Параскевой Дмитриевной Козельской.

Эта икона имеет 8 вер. вышины и 6 вер. ширины без рамки, с позолоченной же и эмалированной рамкой, сделанной в 1881 г. после исцеления дочери графа Марии, имеет 10 вер. вышины и 8 – ширины.

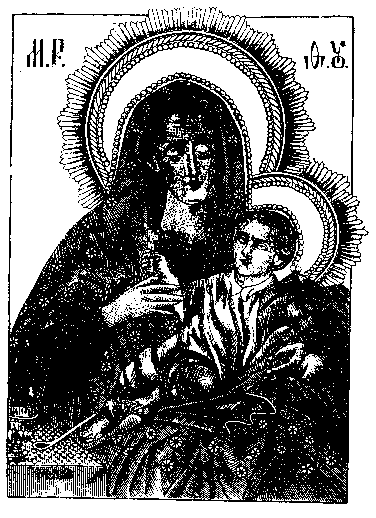

«Эта икона, – пишет в своей книжке граф, – в моем семействе, а также и в окрестностях издавна пользуется славой чудотворений. Моя жена в особенности всегда чтила эту Икону, что заимствовали от неё и наши дети». Есть давно существующее поверье, что эта икона, кроме помощи в болезнях душевных и телесных, особенно помогает прибегающим к ней молодым девицам, желающим устроить свое семейное положение. Поэтому установился обычай, чтобы молящийся чистил ризу на св. иконе, вытирая ее осторожно ватой, или чистым полотенцем. И сколько раз была услышана молитва! как скоро, удачно и неожиданно устраивалась счастливая судьба обращающихся к Богоматери пред этой иконой. А потому и неудивительно, что риза на этой иконе всегда была очень чиста и горела как солнце. На иконе Богоматерь изображена сидящею; на коленях Её в полулежачем положении покоится Предвечный Младенец, держащий в правой руке крест. В стороне от изображения стоит чаша и около неё лжица. Предполагают иные, что художник поместил около Богомладенца эти изображения, имея в виду указать на Него, как на будущего установителя таинства Св. Причащения. Иные же говорят, что эта икона написана, на стихи акафиста: «Радуйся чаше, черплющая радость»[27].

От этой св. иконы в 1881 г. 21-го февраля получила исцеление от тяжкой болезни старшая дочь графа Владимира Ивановича Капниста, Мария.

Граф Владимир Иванович Капнист, сын бывшего Московского губернатора Ивана Васильевича Капниста, один из крупных землевладельцев Полтавской губернии и имеет поместье в Кобелякском уезде – деревню Козельщину. У графа есть сын и дочери. Его дочери, до болезни старшей Марии, воспитывались в Полтавском институте благородных девиц. Тиха и спокойна была жизнь этого семейства, жившего большею частью в деревне, до последнего события, глубоко поразившего семью и надолго расстроившего её спокойствие.

В 1880 г. граф получил от начальницы Полтавского института письмо, в котором она уведомляла его, что его дочь Мария больна и желает видеть своего отца или мать. Граф тотчас отправился в Полтаву и, приехав, нашел, что его дочь получила вывих в ступне ноги и, как определил врач Мейер, от неправильного уклона ноги в сторону, уверяя графа, что эта болезнь не опасна, и только нужно на больное место положить гипсовую повязку, от которой все и пройдет. Но граф, не смотря на такое уверение врача, взял свою дочь из института и повез ее в Харьков к знаменитому хирургу Груббе. Груббе внимательно осмотрел больную, расспросил подробно, признал болезнь за вывих и, как и Мейер, указал на ту же гипсовую повязку. Между тем по совету Груббе, был приготовлен особый башмак, который, соединяясь с крепкими стальными пружинами, обхватывал ногу больной повыше колена, давая ноге возможность иметь крепкий упор, не тревожа больного места. В этом башмаке, напутствуемая профессором Груббе и другими Харьковскими врачами принимать внутрь железо и наружные теплые ванны, больная возвратилась с отцом в свое имение. Прошел пост, наступил праздник св. Пасхи, а больная не чувствовала облегчения, напротив в первый день Светлого Воскресенья у неё искривилась и другая нога так же, как и первая. Невозможно описать горя отца и матери. На другой день отец с дочерью были уже в приемной доктора Груббе, который и. на эту ногу надел стальные пружины и отправил больную на Кавказ, лечиться минеральными водами и укрепляться кавказским горным воздухом. Но все эти советы не принесли никакой пользы.

Во время путешествия на Кавказ больной становилось все хуже и хуже. Кроме упадка сил, она потеряла чувствительность в руках и ногах. Уколов она не чувствовала, как в кистях рук, так и в обеих ногах от ступни до колена. Доктор Иванов, лечивший на кавказских минеральных водах, был очень заинтересован болезнью молодой графини, а потому постарался исследовать ее, серьезно осмотрев больную. Во время этого осмотра болезнь молодой девушки предстала пред вниманием добросовестного исследователя во всем своем ужасающем развитии. Доктор Иванов, кроме существующих и осмотренных Харьковскими и Полтавскими врачами повреждений организма, открыл вывихи в плечевых суставах и в левом бедре, при чем указал на сильную чувствительность спины, прикосновение к которой доставляло больной сильное страдание. Эта чувствительность была так велика, что резкий стук, громкая речь разговаривающих, болезненно отражались в её позвоночном столбе. Доктор сказал, что у графини страдание спинного мозга во всю его длину и природные вывихи костей. Считая эту болезнь очень серьезною, он в своем письме советовал графу везти больную на зиму или в Москву к Кожевникову, или в Петербург к Мержиевскому… «Лучше же всего, – прибавлял доктор, – к Эрбу в Гейдельберг, или к Шарко в Париж». Доктор Иванов, считая болезнь очень опасною, почти неизлечимою. сознался, что причины её ему неизвестны. Прописанные Ивановым: электричество, ванны, железистые воды внутрь нисколько не облегчили больную, и в августе она вернулась с отцом в свою деревню еще расслабленнее.

В октябре все семейство приехало в Москву.

Здесь больную лечили доктора: Кожевников, Митропольский, Склифосовский, Корсаков, Павлинов и Каспари. Все они признали болезнь графини серьезною, соглашались в определении этой болезни с доктором Ивановым, не скрывали от родителей, что считают ее неизлечимою, и советовали полечиться больной за границей у Ботера, указывая также на профессора Шарко, в Париже, совет которого был необходим. Случилось обстоятельство, которое возбудило надежду в графе иметь свидание с знаменитым Шарко в Москве: некто Иван Артемьевич Лямин, очень богатый человек, задумал вызвать знаменитого Парижского врача в Москву к своей больной дочери, г-же Остроумовой.

Тяжело было больной дочери графа жить в Москве. Чужие люди, частые осмотры докторов, горькие лекарства и недостаток деревенской свободы напомнили больной её родную деревню, дом, знакомые лица, теплое участие к ней друзей и знакомых дома, – все это заставило страдалицу обратиться с просьбой к отцу и матери увезти ее в Малороссию. Отец и мать обратились за советом к докторам. Доктора позволили ей ехать и графиня с дочерью уехала в деревню, а граф остался в Москве, ожидая приезда Шарко. Прощаясь с супругой и дочерью, граф взял слово как только он пришлет телеграмму, что едет Шарко, они приедут в Москву.

Невозможно представить себе горе и страдание родителей, на глазах которых со дня на день ухудшалось здоровье их любимой дочери и уменьшалась надежда на выздоровление. Испытав все средства, какие возможны людям богатым, для облегчения страдалицы дочери и не видя помощи, слыша везде и от всех врачей, что болезнь очень серьезная, едва ли излечима, они, хотя им было невыразимо тяжело, мало-помалу начали убеждаться, что должны будут расстаться с своею милою дочерью, а потому сильно тосковали. Вот что писал граф к своим родным о своем горе при виде страданий дочери: «Представьте себе то мое положение, в котором я находился, выслушивая от врачей их безотрадные речи о настоящем и будущем нашей дорогой больной; представьте себе, что я в это время перечувствовал и сколько потратил! Тринадцать месяцев грызло меня горе, тринадцать месяцев я должен был приучать себя к мысли, что смерть – лучший и неизбежный исход для несчастной страдалицы, которую я так люблю»[28]. Напутствуемая благословением отца, больная дочь, с своею матерью отправилась из Москвы в свое имение. В своей родной деревне больная была встречена друзьями, преданной прислугой, все старались услужить больной и доставить ей удовольствие, на сколько было возможно. В 1881 г. 21 февраля в доме были гости. Шла тихая беседа. В то время, когда и больная, как будто забыв о своей болезни, поддалась общему настроению мирной беседы, была получена телеграмма от отца, призывающего ее в Москву для свидания с Шарко, ехавшим туда же. Это известие не обрадовало несчастную страдалицу. Телеграмма напомнила ей её тяжелое положение, далекую утомительную дорогу в вагоне, знакомые лица докторов, беспечные лица гостиничной прислуги, склянки, сигнатурки и Шарко, который, Бог знает, что скажет, как определит болезнь, не отнимет ли и последней надежды на выздоровление? Слезы показались на глазах больной. Мать пошла похлопотать о приготовлении в путь. Она с помощью прислуги наскоро уложила все нужное; оканчивая сборы, позвала к себе больную и, оставшись одна с нею, указывая на фамильный образ Богоматери, сказала: «Маша, мы едем завтра в Москву, возьми, дорогая моя, образ Богоматери, почисти её ризу (чистить ризу иконы было в обычае семейства, когда собирались о чем либо особенном молиться пред нею) и поусерднее помолись пред нашей Заступницей. Путь нам предстоит длинный и дело серьезное. Проси, пусть поможет нам благополучно совершить путь и вразумит врачей облегчить твою болезнь». Покорная дочь, молча, с благоговением взяла св. икону и задумалась. Пред нею пролетели все печальные события прошлого года: тяжкая болезнь, горе отца и матери, их слезы, постоянные беспокойства о её судьбе, бессилие врачей, не облегчивших её страданий. Ей сделалось так тяжело. «Неужели же вечное увечье, вечные страдания?.. – думала с унынием несчастная девушка. – А между тем не далее, как в следующей комнате, здоровые мои друзья, не знающие моей тоски и сильных болей, ведут мирную и беззаботную беседу». И так ей захотелось быть здоровой, что она крепко обняла св. образ и в горячей молитве к Царице Небесной, скорой Помощнице и Утешительнице всех несчастных и скорбящих искала себе защиты, утешения и помощи, которой не могли дать ей люди. И Царица Небесная услышала её молитву и поспешила на помощь к несчастной: над нею совершилось чудо, о котором впоследствии разнеслась радостная весть по всей православной Руси.

Во время молитвы больная почувствовала вдруг что-то необыкновенное. В ногах и оконечностях рук, лишенных всякого ощущения, она вдруг почувствовала силу, это чувство было так сильно, что больная, совсем забыв о своем страшном положении, громко закричала: «Мама, мама! я чувствую ноги. Мама! я чувствую руки», и быстро начала срывать с своих ног стальные восьмифунтовые упорки и бинты. Бедная мать так была поражена всем этим, что не знала, что и делать. «Окрепший вдруг голос дочери, в котором так резко звучит тон какой-то необыкновенной радости, быстрые движения, радостное лицо, все это, – говорила обрадованная мать, – до того меня поразило, что я в первые минуты подумала, что моя дочь лишилась рассудка. Бросившись к дочери и обнимая ее, я могла только произнести: «Бог с тобою, Маша!.. Что с тобой!»… На радостный крик больной и матери сбежались все, бывшие в доме, и они увидели необыкновенную картину: вполне расслабленная доселе девочка теперь явилась пред ними совсем здоровая, крепкая, расхаживающая по комнате, чтобы показать, что она так же здорова, как и все, с недоумением на нее взирающие. Исцеленная, мать и все бывшие усердно молились пред образом Богоматери во время молебна.

22-го февраля, на другой день, после совершившегося чуда, графиня со своей здоровой уже дочерью, взяв с собою и образ Богоматери, отправилась в столицу. Граф Капнист встретил свое семейство на Курском вокзале железной дороги. Радости отца не было пределов. Он оглядывал свою любимую дочь со всех сторон, велел ходить, прохаживаться и, уверенный в совершившемся чуде, представил ее в Москве всем врачам, лечившим ее, крепкою и свежею, без всяких признаков болезни, которую доктора считали неизлечимою. К графу приезжали знаменитые врачи столицы, приглашенные им осмотреть бывшую их пациентку. К графу приезжали гг. Павлинов, Каспари, Склифосовский, Корсаков и др. Все они признали молодую графиню здоровою, выражая свое недоумение пред совершившимся фактом выздоровления. Профессор Склифосовский сказал, что он смущен и не может с научной точки объяснить случай выздоровления больной. Сам г. Шарко, эта знаменитость по части лечения нервных болезней, называя болезнь графини истерией, отказался в то же самое время объяснить её вывихи в руках и ногах, а также мгновенное её выздоровление. Тут он сказал, что подобной болезни и выздоровления он не встречал в своей практике. «Если бы, – прибавил он, – отец, мать, дочь и доктора, лечившие больную, не были сами свидетелями-очевидцами её болезни и сами же не рассказали мне о ней, я всё слышанное от них счел бы за мистификацию».

Между тем весть об этом чуде разнеслась по всей Москве. Много стало приходить к графу и приезжать для поклонения св. образу. В Лоскутную гостиницу, где жил граф с семейством, начала собираться знать. Все расспрашивали, желали видеть образ, исцеленную, всем хотелось выслушать всё об исцелении больной от отца и матери. Вот как сам граф в письме к своей сестре описывает движение в Москве во время его пребывания там с св. образом и с дочерью. «Религиозная Москва, заслышав о чуде от св. иконы, двинулась к нам в Лоскутную на поклонение образу. Тьма-тьмущая публики засыпала нас грудами карточек, выражая горячее желание поклониться святыне и хотя на минуту привезти икону к их больным домашним. Разнеслась молва об исцелениях в Москве: два – три случая поразительные я сам знаю. Многие предлагали содействовать украшению иконы, или устройству церкви, и предложениям не было конца. Не буду описывать, до какой степени все это поразило и потрясло меня. Самого различного свойства чувства овладели мною. Но когда, с дозволения преосвященного Алексея, я дал нашу дорогую икону для всенародного поклонения в церковь, когда я увидел тысячи молящихся, когда услыхал я и от священника, и от старосты, что они не запомнят такой толпы молитвенников, – я был поражен величием благоговения православного народа к религиозной святыне, а вместе и величием совершившегося события. Толпы давили друг друга за клочок ваты от иконы, или за каплю св. воды. Все это происходило как раз в роковое время, в первых числах марта, и смело скажу, что несмотря на весь ужас, охвативший всех, во многих благотворно было парализировано то неотразимое впечатление, которое давило душу и терзало сердце, возбуждая в скорбной душе покаяние о грехах, и молитвенное упование на благодатное покровительство и заступничество Богоматери. Да, дорогие друзья, как ни много я пишу, но и сотой доли не в состоянии передать вам, как бы хотелось. Скажу только одно, что теперь я стал много более религиозен, чем был. Молюсь и нахожу удовольствие в молитве. О вас, мои друзья, я также принес мои грешные молитвы, да сохранит и не оставит вас Своими молитвами Царица Небесная»[29].

В последних числах марта семейство графа возвратилось в свое имение в Полтавскую губернию. Весть о возвращении графа с св. иконою Козельщанской Богоматери быстро разнеслась по всей окрестности. Происшествия в Москве и глубокое уважение, которое оказано было в столице, было известно, множество богомольцев стало собираться в деревню графа. Долее хранить икону в доме было невозможно. Нужно было или графу свой дом обратить в молитвенный дом, или придумать что другое, чтобы дать возможность народу видеть св. икону и поклониться ей. Отказать же народу было не только неудобно, но даже опасно. Поэтому граф обратился к Архиепископу Полтавскому и Переяславскому, Иоанну, с просьбой дозволить устроить в своем саду временную часовню, чтобы в ней поставить образ. С благословения Владыки эта часовня была устроена в апреле.

В 1881 г. 23 апреля св. образ поставили в часовне. С этого времени стало много приходить богомольцев. Каждый день с раннего утра и далеко за полдень не умолкали пред образом молебны и чтение акафистов. Два приходские священника постоянно чередовались, служа молебны. Не было ни одного дня, чтобы пред иконой не молились сотни поклонников, но это в жаркую пору уборки хлеба; в более же свободное время их были тысячи. Были дни, когда народу собиралось на поклонение образу от четырех до пяти тысяч и целование образа продолжалось с раннего утра и до захода солнца. В кружке, выставленной у иконы на построение храма, с свечной выручкой и от продажи вещевых приношений, оказывались десятки тысяч рублей. На имя графа Капниста, как церковного старосты и настоятеля присылали много денежных писем, вложения которых предназначаются то на постройку церкви, то на высылку фотографических изображений св. иконы, то на присылку брошюр. Присылали деньги на постройку больницы при храме. Образованные люди, посещающие деревню Козельщину, выражали желание видеть у св. храма приют для бедных калек, больницу и школу. В числе приношений, записанных в книге, встречается много названий, характеризующих свойство и ценность приношений. В списках этих приношений встречаются св. сосуды, как то: чаши, дискосы, серебряный блюдца, дарохранительницы. Евангелия, всенощные блюда, водосвятные чаши, много хороших лампад; кресты, подсвечники, кадильницы, кропила, колокола, много вышитых воздухов, покровцев, пелен, покрывал для аналогиев, напрестольных облачений, поручей, епитрахилей, кусков материи для риз и подризников. Много дорогих платков для покрытия престола; ковры, дорожки; несколько ценных вещей с бриллиантами, жемчугами, аметистами, бирюзой и пр.

Между тем с 23 апреля 1882 г. на имя графа много присылали и присылают писем от частных лиц, то от приходских священников и волостных правлений о благодатных исцелениях. Получая эти письма, сначала не знали, что с ними делать, но когда было получено много подобных писем, когда через расспросы многих уверялись лично, тогда сочли нужным заявить об этом епархиальному начальству, которое назначило от себя уполномоченное лицо расследовать дело и содержание писем, полученных графом Капнистом, проверить на месте через спрос свидетелей. Губернатор прикомандировал от себя своего чиновника особых поручений, в качестве депутата, при производстве дознания.