Полная версия

Полная версияАлтарь Отечества. Альманах. Том 3

Вечер после войны

А помнишь, на арбе с травою,Как на стогу,Сидели тихо мы с тобоюНа берегу.Гнусавил шмель и цвёл шиповникНад головой.Куда-то даму вёл полковникМолодой.И новенькие, как игрушки,Храня покой,Зелёные стояли пушкиТам, за рекой.И, затихая у вокзала,И точно в срок,Составы шли, гремя, на западИль на восток.Цветы в ладонях ты держалаИ колоски.Волна от катера бежалаНа пески.Лениво лаяли собакиВдалеке.Мерцал звездой зелёной бакенНа реке.Спешили сумерки с Заречья,С той стороны…Таким запомнился мне вечерПосле войны.Наш сосед

Лето – радость! Лето – воля!!Мама, сжалясь, наконец,Отпустила к дяде Коле,К дяде Коле – на Донец!Наш сосед немножко странный:С мая и до белых мухПроживает постоянноВ шалаше на берегу.У него есть плоскодонка,Строем удочки стоят,Есть ружьё, приёмник громкий,Стайка преданных ребят.В полинявшей гимнастёрке,Загоревший, чуть хромой,Приучал мальчишек бойкихК жизни трудной, полевой.Подсекать учил плотвичек,Смело раков в норах драть,Разжигать костёр без спичек,А ещё – не воровать!Не забыть его беседыВечерами у костра.Затихали непоседы.Ночь от звёзд была пестра…Как-то раз, наполнив флягу,Взяв ружьё и патронташ,В пионерский ближний лагерьОн повёл отрядик наш.Как лесные муравьишки,Тащат в гору сухостойВ красных галстуках мальчишки.Вдоль дороги пыль стеной…Догорал костёр прощальный,Отражаясь в глади вод,Смолк салют необычайный,Завершая наш поход.Строй нестарых ветерановС командиром впереди —Наш сосед на фланге правомСо звездою на груди.Как выживали на Дону после войны

Чтобы выжить в трудный час,Нужен нюх и острый глаз.Знай: у клёна лист солёный,У акации – цветы и душисты, и вкусны(Поясню вам между делом:Не у жёлтой, а у белой).Заиграет солнца зайчик —Появляется калачик,Сладкий, нежный, как миндаль,Только мал (ну очень жаль!).А пройдёт ещё денёк —За кустится щавелёк.(Тут уже – прощай, беда:Надоела лебеда!).На пригорке, возле балки,Толстые родятся бабки[13](Поясню вам для проформы:Стебель их квадратной формы,А под горькой кожурой —Очень сочный сладкий слой).А затем покроют лугДикие чеснок и лук.А когда пойдут сады —Не захочешь лебеды:Вишня, груша и кислицаИ, конечно, шелковица —На Дону она – царица…Слава Богу, снова мыДоживём, брат, до зимы!Богун

Очень яркая сценка из детства:Нас орава мальцов и Богун —Никуда от такого не деться —Несусветный нахал и брехун(Второгодник и переросток —Был на голову выше ростом).Он училку казнил, сквернословил,За сараем махорку курил(Я его хорошенько запомнил,Хотя многих примерных забыл).А припомнилось мне (смех и горе):Дождь прошёл и на мокром забореБог наш высится, вишни срывая(А опасна погода сырая).Потерял равновесие, взвилсяИ за провод нависший схватился.И, поверьте, пройдёт много летЭту фразу никто не забудет:“Бей меня, кто в калоши одет,Ничего вам за это не будет!”Как картинно мелькнул его клёш —Огольцы были все без калош…А вскоре загудел Богун на нары —Портрет вождя попортил из рогатки;Был в школе светлый день для персонала,Вздохнули с облегчением ребятки(И только я ходил слегка печальный —Непостижимы чувства изначально).«Давным-давно в украи́нском селе…»

Давным-давно в укра́инском селеТакая редкая вдруг выпала удача —На водопой доверили мне… клячу(А было лет совсем немного мне).На жёсткой, как початок кукурузы,Худой и неоседланной спинеЯ гарцевал в сияющем картузе…Застыла лошадь вдруг на полотне.И, заглушая стрелочника крик,Раздался резкий свист локомотива;Бью пятками (как бесконечен миг!) —Ни с места обомлевшая скотина.Гремел состав, и прогибались шпалы,Звенели и дрожали дробно рельсы;Вот, наконец, пошла и снова… всталаУ переезда в безопасном месте.В какие позже попадал я переделки,Но этой не забыть мне сценки…Всё прошлое, когда пройдут года,Нам представляется наполненным отваги.О чём кричал мне стрелочник тогда?Наверно, чтоб оставил я беднягу.Краснодон (ближнее зарубежье), март 1997 г.

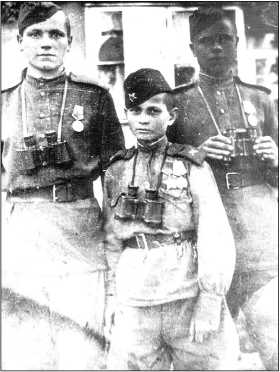

Дети воины

Сын полка Володя Тарновский с боевыми товарищами в Берлине

15-летний разведчик Вова Егоров с бойцами своего подразделения

Лошаков Владимир Григорьевич

Анатолий Колдышев

Боец Плесецкого космодрома

С Толей Колдышевым (Анатолий Акимович КОЛДЫШЕВ) мы учились вместе в Донской средней школе № 1 с 5 класса до окончания школы в 1953 году. Вместе со своим закадычным другом и одноклассником Витей ЗАВЬЯЛОВЫМ он жил в г. Донской Тульской области на одной улице, на Ворошиловской. Они с Виктором были ядром и заводилами той нашей дружеской компании одноклассников, которых объединяла не только учеба в одном классе, но и общность взглядов, интересов и увлечений как в стенах школы, так и за её пределами. Это были, прежде всего, спорт (футбол, баскетбол, штанга, стрельба, лыжи, коньки, шахматы, бильярд); школьная художественная самодеятельность (танцевальный, хоровой и драматический кружки) с активным участием во всех школьных вечерах отдыха; изостудия при Доме культуры имени Артёма; вечерние посиделки с песнями и танцами на Ворошиловской улице, танцплощадка в городском парке культуры; походы всей компанией в кино. Кроме перечисленного были у нас вылазки в турпоходы по окрестностям г. Донского, в Каменный лес, в Ясную Поляну, на водную станцию и на стадион им. Хрущёва на Бобрик-Горе, а также участие в праздничных демонстрациях в центре г. Донского и т. д., и т. п.

Всё это заполняло наш досуг и объединяло нас, но главным всё-таки оставалась учёба и те отношения, которые на этой почве складывались в классе. Класс был дружный, но и среди девушек, и среди парней были свои лидеры, которые определялись личными способностями и успехами в учебе.

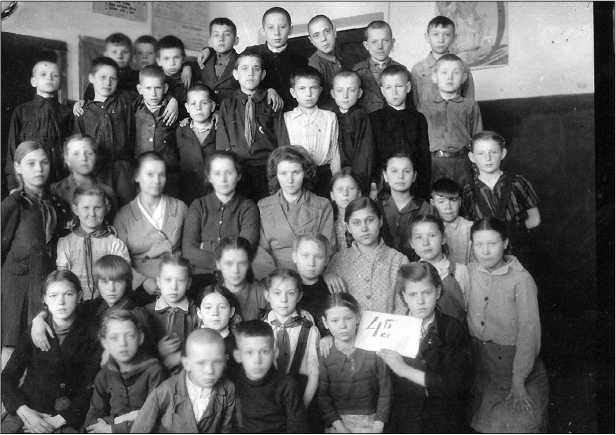

Донская ср. школа № 1 (ДСШ № 1) в г. Донской Тульской обл. 4-й кл. Январь 1947 г. В верхнем ряду слева направо: Володя Лошаков, в том же ряду 2-й справа – Толя Колдышев.

Из девушек очень способной и бесспорным лидером была Вина СИНЯКОВА, бессменный староста нашего класса, а из ребят-Толя Колдышев. Между ними просматривалось доброе соперничество в учебе, и не было задач по математике, физике или химии, которые они не могли бы решить. Они постоянно помогали тем своим товарищам, кто был слабее, и не всегда справлялся с задачами по этим предметам. Не было для них проблем и по другим предметам. Поэтому вполне закономерным было то, что они оба окончили десятилетку медалистами, и успешно продолжили учебу дальше.

Донская средняя школа № 1,1953 год. Выпускной класс 10-а. Во 2-м ряду 3-й слева – Володя Лошаков. Далее Толя Колдышев, Витя Шаталов, Сережа Ширяев, Витя Захаров, Володя Брылев.

Среди мужской половины выпускников Донской средней школы № 1 того далекого 1953 года было распространено стремление поступить в военные училища. Это чисто мужское увлечение военной профессией у наших ребят перерастало в решительное желание, когда в школе появлялись её выпускники прошлых лет, только окончившие военные училища и проводившие среди старшеклассников хорошо продуманную агитацию в пользу своих училищ. Их отлично подогнанные новенькие мундиры со сверкающими золотом офицерскими погонами, шевронами и пуговицами, увлекательные рассказы о прелестях курсантской, чуть ли не «гусарской» жизни в Москве, Ленинграде, Киеве, Риге производили на нас неизгладимое впечатление.

Наряду с этим в выборе в пользу военного училища не малую роль играло и то, что в военном училище курсанты с первого дня становились на полное государственное обеспечение, тогда как в гражданском вузе на студенческую стипендию без поддержки родителей вто послевоенное время прожить было очень трудно. Большинство наших одноклассников выросло без отцов, погибших на фронтах Великой отечественной войны, и они не могли рассчитывать на такую поддержку.

В те годы для поступления в военное училище надо было заручиться поддержкой местного военкомата, получив от него направление в конкретное училище, и выдержать конкурсные вступительные экзамены. При этом, как правило, конкурс был не малый, и далеко не всякий желающий становился курсантом военного училища с первого захода. Например, очень способный наш Витя ЗАХАРОВ – будущий полковник, начальник ЭВЦ Генштаба – лишь со второго захода поступил во 2-е Ленинградское артиллерийское училище.

Тем не менее, пятеро наших одноклассников из девяти изъявили желание после окончания школы учиться на офицеров, успешно выдержали конкурсные экзамены, поступили в военные училища и посвятили свою жизнь воинской службе. Среди них был и Толя Колдышев. В 1953 году он поступил в Рижское военное авиационно-инженерное училище, которое успешно окончил в 1958 году, получив вместе с лейтенантским званием специальность «инженер – механик».

То было время начала бурного развития в нашей стране ракетной техники, и молодой военспец А. А. Колдышев после окончания училища получает назначение для службы в одной из воинских частей, дислоцированных на ракетном полигоне в Архангельской области. На базе этого полигона потом был создан теперь всем хорошо известный Плесецкий космодром около города Мирный. Атогда это был засекреченный военный объект, на котором ковался ракетный щит нашей Родины – испытывалась новая ракетная техника.

По прибытии на объект А. А. Колдышев назначается начальником отделения, а затем начальником команды в стартовой группе. Задача этой команды заключалась в обеспечении успешного старта различных типов экспериментальных ракет военного назначения. При встречах со своими одноклассниками Толя, конечно, в те годы не мог раскрывать секреты своей службы, но уже после того, как Плесецкий ракетный полигон был рассекречен и стал космодромом «Плесецк», Толя говорил, что отпечатки его пальцев остались на корпусах более 200 межконтинентальных ракет, запущенных при его участии. Проходя службу на закрытом полигоне, а потом в Риге, он очень тосковал по своей малой Родине, в письмах часто вспоминал нашу школу, любимых учителей, одноклассников, и всегда остро сожалел, что опять не смог приехать в город Донской на очередную встречу одноклассников. И безмерно был благодарен и радовался нашим письмам и фотографиям – «отчётам» о таких встречах.

Природная одарённость и смекалка, высокая самодисциплина и развитое чувство локтя, блестящая теоретическая и практическая подготовка военного инженера обеспечили Толе успешное начало службы на полигоне. Оно было настолько успешным, что уже через три года, в 1961 году, А. А. Колдышева одним из первых в части награждают орденом Красной Звезды, а ещё через два года, в 1963 году, его в 28 лет назначают на одну из ведущих должностей в части – начальником технической группы.

«За короткий срок он освоил обязанности не только начальника группы, но и обязанности специалиста по такелажно-монтажным работам на сборке (разборке) ракеты Р-7А. Работы по сборке (разборке) этой ракеты являются крайне трудоёмкими, опасными и требуют ювелирной точности.

А.А.Колдышев лично руководил работами по сборке (разборке) ракеты «Восток-2», которая 17 марта 1966 года открыла счёт космических стартов с космодрома «Плесецк» и вывела на орбиту космический аппарат «Космос-112».

Эти сведения о воинской службе Анатолия Акимовича Колдышева мы узнали из статьи о нём в сборнике, посвящённом 50-летию создания Плесецкого ракетного полигона и Ракетных войск стратегического назначения. Копию этой статьи и другие сведения об Анатолии Акимовиче, его фотографию нам любезно предоставила его вдова Неля Колдышева. В этой же статье сослуживцы А. А. Колдышева тепло отзываются о нём как о надёжном друге и товарище. Они пишут, что «он был одним из лучших офицеров части, всегда брал на себя самые опасные и ответственные участки работы. Не зря сначала офицеры группы, а затем и весь личный состав с гордостью называли его «Боец». Это было его вторым именем, а для его друзей первым».

В 1967 – 1974 гг. А. А. Колдышев служил начальником лаборатории 2-го испытательного управления Плесецкого космодрома.

В 1974 году А. А. Колдышева переводят на педагогическую работу в Рижское политическое училище Ракетных войск стратегического назначения. Здесь он служил до выхода в отставку в 1986 году в звании подполковника. После увольнения из армии Анатолий Акимович продолжал активную трудовую жизнь. Его приняли инженером на Рижский завод «Страуме», где он занимался вопросами повышения надёжности электробытовых изделий: кофемолок, миксеров, кухонных комбайнов и др.

Жизнь военного пенсионера в постсоветской Латвии была не сахарной, но Анатолий Акимович старался не обращать внимания на сложности нового бытия. Многое уже было совершено: была успешная учеба, специальность по душе, блестящая военная карьера, была дружная семья, хорошие друзья, выросли, получили образование, стали самостоятельными и порядочными людьми сын и дочь, была работа, ещё в советское время был решён квартирный вопрос. «Что ещё надо человеку при такой жизни?» – можно было сказать словами одного из героев всеми любимого советского фильма «Белое солнце пустыни»: «…всё течет, и всё изменяется».

В 1995 году знаменитый когда-то на весь Советский Союз завод «Страуме» прекратил своё существование, и А.А. Колдышев вместе с другими работниками оказался за его воротами. Он без особого сожаления и философски воспринял свой окончательный переход на заслуженный отдых. Толя любил жизнь, и в одном из последних писем мне он по поводу своего увольнения с юмором писал:

– И вовремя! Настало время вплотную заняться строительством дома на своём огородном участке. Никак не поворачивается язык назвать его дачным. Хотя размеры – 6,6 соток – позволяют. Но у меня глубокое убеждение, что непременными атрибутами дачи должны быть: камин – коньяк – шашлык – гамак. А вот когда с утра и дотемна в обнимку с молотком, топором или лопатой – это подходит только под категорию – огород!

К сожалению, дачу Анатолий Акимович достроить не успел – 6 июля 1999 года он неожиданно для всех ушёл из жизни – остановилось сердце. Похоронен Анатолий Акимович на одном из рижских кладбищ. В Риге проживают его вдова Неля и двое взрослых детей – сын и дочь.

Известие о кончине Толи Колдышева острой болью отозвалось в сердцах его друзей-одноклассников. Это была уже четвертая утрата из числа наших выпускников 1953 года, которые поступили в военные училища. И в 2003 году на юбилейной встрече одноклассников через 50 лет после окончания школы звучали слова скорби и памяти о наших друзьях – капитане Володе БРЫЛЁВЕ, полковнике Вите Завьялове, полковнике Вите Захарове, подполковнике Толе Колдышеве – защитниках Родины, безвременно ушедших из жизни. К сожалению, уже после этой юбилейной встречи не стало ещё двоих наших одноклассников: Серёжи ШИРЯЕВА, конструктора ракетно-космической техники, и Вити ШАТАЛОВА, подполковника военно-морской авиации. Жизнь каждого из них отмечена вехами, из которых складываются такие важные понятия, как призвание, верность долгу и служение Родине. Мы всегда их помним и гордимся ими.

Это и о них Толя Колдышев за два года до своей кончины писал мне в своем письме:

– …А меня наполняет чувство гордости за наших одноклассников. В связи с этим как-то в своей памяти перебрал весь наш класс и пришёл к выводу, что из нашего класса не вышло ни одного паршивого человека, и при встрече с радостью можно каждого обнять и расцеловать. Вот ведь из какого добротного материала нас лепили и воспитывали, хотя то время было куда труднее и суровее, чем нынешнее, особенно для наших родителей.

Прежде всего, эти слова относятся к Толе, всей своей жизнью утверждавшего важные для каждого из нас истины.

Самое интересное, что при этом выясняется – это общность дела, которому посвятили свои жизни наши одноклассники. Сережа Ширяев всю жизнь проработал в КБ по созданию ракетной техники, Толя Колдышев долгие годы занимался испытанием этой техники, лётчики Витя Завьялов и Витя Шаталов десятки лет летали на самолётах, вооружённых ракетами. А начальник ЭВЦ

Генштаба Витя Захаров руководил статистической обработкой данных по использованию этой техники. Чем не «колхоз образца 1953 года» – из выпускников одного класса Донской средней школы № 1!

Благодарим Нелю Колдышеву за предоставленные материалы о нашем дорогом однокласснике Толе Колдышеве.

Владимир Григорьевич Лошаков

Профессор Тимирязевской Академии, доктор с.-х. наук, Заслуженный деятель науки России. Очерк (Опубликован в «Донской газете» 13.04.12 ко Дню космонавтики).

(Об авторе статьи см. т.2)

Морсова Наталья Евгеньевна

Член Международного союза славянских журналистов. Лауреат Артиады народов России.

По профессии историк, философ. Очень любит природу. Печатает свои литературные произведения и фотографии в различных журналах

Детство, опалённое войной…

Блокада Ленинграда с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года – беспрецедентный факт в истории человечества. И это признано всей мировой общественностью. В те дни умерло от голода почти полтора млн. человек. Погибло от бомбёжек и артобстрелов около 28 тыс. человек, в ходе эвакуации из города погибло 360 тыс. чел. Гражданского населения было уничтожено фашистами около 1 млн. 700 тыс. человек. В битве за Ленинград погибло 2 млн. 700 тыс. человек. Лондонское радио в 1945-м году сообщило, что «защитники Ленинграда вписали самую замечательную страницу в историю мировой войны, ибо они больше, чем кто бы то ни было, помогли грядущей окончательной победе над Германией».

Жители города набирают воду в проруби на Неве. Фото Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Коренного ленинградца, пережившего скорбный опыт блокады, не спутаешь ни с кем! Это люди особой породы. Что их отличает? – Скромность в одежде и мыслях, бережливость и терпеливость, сдержанность в словах и умеренность в желаниях, выносливость к лишениям. Они способны к самопожертвованию и самообладанию в опасной для жизни ситуации. Несмотря на то, что многие из них ещё до недавнего времени, а возможно кто-то и до сих пор, – проживали в крошечных и убогих коммунальных квартирках. Их отличает чуткость и внимательность к другим людям, благородство, надёжность и преданность. Они высоко ценят дружбу и верность. Блокадники умеют ценить жизнь. Фашизм на земле уничтожен, но идеи его всё ещё «бродят по Европе». Имеют место они и в России, понесшей самые большие разрушения и безмерные человеческие потери. И хочется верить ленинградской радиоведущей и пламенной поэтессе Ольге Берггольц, пережившей войну от начала до конца, что «никто не забыт и ничто не забыто».

На улицах города Ленинграда. Фото Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

И, когда сейчас, в шутку или всерьёз, вдруг услышишь неофашистские вопли, – так и хочется этих глупцов, избалованных игрушками и конфетами, любовью и вниманием заботливых, богатеньких родственников, хотя бы на один день отправить в осаждённый Ленинград, где дневная пайка хлеба составляла «сто двадцать пять блокадных граммов с огнём и кровью пополам» (Ольга Бергольц). Да познакомить с удивительными женщинами, историю израненного блокадой детства которых я расскажу. Мне посчастливилось знать трёх прекрасных человек. Предлагаю три очерка о них.

Платонова Алла Юрьевна

Аллочка в детстве

Жаркое лето на Ладоге. На скалистом берегу уютного заливчика скопилось много народа. Все от мала до велика «плавятся» на горячих камнях и прячутся от палящих лучей в прохладных водах крупнейшего в Европе озера.

Вдруг послышался звонкий, задорный смех немолодой женщины, она отдыхала в кругу своих родственников: дочери, зятя, внуков. Жизнерадостная рассказчица веселила всех занимательной историей. «Какая счастливая женщина», – подумалось мне. Известно, что с человеком, излучающим радость, всегда хочется общаться. Захотелось поговорить и мне. Слово за слово, познакомились – Алла Юрьевна ПЛАТОНОВА, коренная ленинградка.

Знакомство продлилось и на следующий день, продолжается оно и по сей день. Часто бывая в Сортавала у друзей, она загорелась желанием приобрести дачный участок на живописном берегу Ладоги. Теперь многие годы Алла Юрьевна вместо прелестей знойного юга наслаждается прелестями прохладного и дождливого севера.

Однажды я поделилась мыслями о сборе материала для статьи, посвящённой двоюродной сестре, проживающей с самого рождения и по сей день в Питере и перенесшей блокаду в раннем детстве.

– А я ведь тоже блокадница, – чуть задумавшись, без кокетства и излишней грусти вдруг сказала Алла Юрьевна.

Я опешила: угадать блокадницу, пережившую сверхчеловеческие страдания, рождение которой почти совпало с началом страшной трагедией, в этой активной, пышущей здоровьем и жизнелюбием женщине было невозможно. Но история её блокадного детства ужасает и поражает.

Родилась Аллочка Платонова за пол года до начала Отечественной войны в декабре 1940 года, и всю войну, и все 900 дней блокады прожила в осаждённом городе вместе с родителями ПЛАТОНОВОЙ Натальей Андреевной и ПЛАТОНОВЫМ Юрием Николаевичем.

– Мы выжили, – рассказывает Алла Юрьевна, – только благодаря молодости и любви моих родителей. День окончания блокады 27 января до сих пор ежегодно отмечаем всей семьёй, как второй день рождения. Родители уже давно ушли из жизни, но мы часто собираемся вместе в память о них, чтобы их знали и помнили наши внуки и правнуки».

Все в семье Аллочки, как и она в будущем, выбрали профессию химиков. Родители ещё до войны начали работать в лаборатории, где испытывали действие вредных химических веществ типа Зорин, иприт и др. В годы войны Юрий Николаевич, кадровый офицер, продолжал заниматься гражданской обороной в качестве начальника хим. разведки г. Ленинграда. Наталья Андреевна также была военнообязанной, и ей было предписано отправить дочь с домом малютки в эвакуацию, на что мать категорически отказалась. Женщина знала, что дети могут потеряться в дороге, многие из них становились сиротами.

Аллочке повезло – она всю войну оставалась со своими родителями, при этом обречена была на нечеловеческие испытания, особенно нестерпимо голодными были зимы 1941 и 1942 годов. Преимущество было в том, что самые близкие люди были рядом и имели возможность приласкать и успокоить, прижать к себе родное дитя.

– Мы жили в коммунальной квартире в Усачёвом переулке с родственниками отца. Мама получала хлеб на всю большую семью, но его было так мало, что для развешивания достаточно было одночашечных аптекарских весов. С замиранием сердца домочадцы внимательно наблюдали за делёжкой хлеба, подбирая каждую крошку. Этими весами мама дорожила до конца своих дней. Сейчас они, как реликвия, хранятся в нашей семье.

Аллочка с родителями

Однажды зимой 1941 года в дом попала бомба, здание было разрушено. Семья из трёх человек получила ордер на другую, брошенную эвакуированными жильцами, квартиру по улице Гоголя. Переезд был назначен на 31 декабря. Нужно было успеть переселиться до комендантского часа с 00 до 5 часов утра.

– Родители очень торопились. Меня, как вспоминала мама, положили в детскую ванночку и везли по снегу, как самый ценный груз. А в мальпосте, так называлась детская коляска, перевезли все наиболее нужные, оставшиеся после бомбёжки вещи. Вот и всё наше имущество. В этой квартире прошло моё несознательное и сознательное детство.

Семья жила в маленькой кухоньке, которая топилась тогда, когда находилось, чем топить. А комната с выбитыми окнами, в которой царил промозглый холод, была завалена вещами прежних жильцов. Сюда я ходила «гулять», как на улицу, закутанная в разные тряпки. Тут я разговаривала с «кисками», так я называла, как мне казалось, серых кошечек, которые почему-то лазали по стенам, грызли двери и рамы и рвали шерстяные вещи. Потом я узнала, что это бегали голодные крысы, проживавшие с нами в одной квартире. Только крысам тогда и было чем утолить голод.