Полная версия

Полная версияАлтарь Отечества. Альманах. Том 3

Бабка Домна – папина мама, бабка Мария – мамина. Их не помню: всех не стало, когда я ещё была в пелёнах. Семьи были многодетными. Жизнь – трудной, люди уходили рано.

Я была первой внучкой, меня любили деды. Дед Михайло любил больше всех! Всегда мне помогал и ворчал на родителей, когда меня рано будили – я им сызмальства помогала по хозяйству. Нянчила братьев Толю, Колю, потом сестру Лиду.

Дед утверждал, что я «похожа на Юстину». И сама мама моя это признавала:

– Ты николэ не будеш такою полной, як я. Ты пишла в бабку Юстину, а она, покойна, и умерла стройною, файною (красивою), – вспоминая, поясняла мама. Для каждой матери её дочь красива.

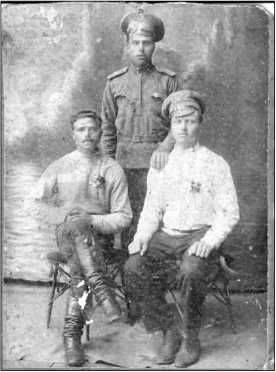

Иногда дед Михайло доставал старую коричневатую фотографию и произносил с гордостью:

– Глянь, який я тут молодий та гарний?!

1914 год. Первая Мировая война

Сидит первый слева Михаил Гилитюк со своими сослуживцами.

С фотографии смотрели на меня три бравых бойца. Дед с усами, которые ему очень шли, в кожаных сапогах с высокими голенищами. И его два друга.

– Це я в войну був таким. Страшно-а-а война була! И ще за царя Николая… – то есть «ещё во времена царствования Николая».

– Когда, деда, была война? Другая война? – Поинтересовалась я. Ведь он уже рассказывал мне про войну.

– А куда подевались каски? – Спрашивала, надеясь услышать, что из тех касок тоже кормили свиней.

– Та ни-и-и, та война була давно-давно! И, слава Богу, далеко от нас! Але тоже богато людей убито было на фронте! Мы воевали за своего царя Николая. Добрый был царь!

– Деда, а зачем война, зачем людей убивают?

– Охо-хо! Як бы я знав, зачем! У кого мало земли, вот они и хочут землю забрати!

– A y кого мало?

– Есть такие государства… Страна, господарство… наше называется Молдавия. А в 1914 году воно называлось Бессарабией[7] и входило в Расею, в другую страну. Есть тако страна – Расея… А есть Германия, Франция, Америка… Далеко от нас находятся. Как тебе объяснить, чтоб ты поняла? Ну, вот, есть хозяйство дяди Федира, а напротив – тёти Ганны Келарьки. У каждого свой сад, картошка, виноград… Каждый во дворе держит кур, свиней, коров, кто богатый. А кто бедный… У того ничо нема! Тот, богатый – хочет ещё большего! Вот с ружьём в руках и идёт на других людей. Потому чужие страны воюют друг с другом, убивают чужих людей, чтоб забрать их землю. Да-а-а, умирают люди. Плохо! Зло великое!

По малолетству подробностей особых не упомнила. Запомнила, что Молдавия была Бессарабией. И стало понятно, что «за царя Николая» означало «в давние времена», и потому дед воевал, что царь был добрым.

Про своего деда Парфения Томаша я рассказала во втором томе альманаха. А вот про деда, маминого отца, Никиту Бендрюка, ничего не могу рассказать, к великому огорчению. Дед вернулся с фронта сильно оглохшим после контузии.

До сегодняшнего дня у меня хранится дорогой моему сердцу единственный подарок детства – неглубокая, серая, эмалированная тарелка. На кухне она в большом ходу. Её мне дед Михайло подарил, когда я стала студенткой пединститута в далёком 1960 году. Каждый раз, когда прикасаюсь к ней, вспоминаю деда. И проносится где-то над головой голос его, словно вскрик чайки.

– Маруууся, биже суда (беги сюда)\ Попробуешь гарбузик!

…Мы с ним на бахче – дед с берданкой в руках охранял колхозные арбузы. Жил в шалаше на поле, пока они поспевали. Ах, какие сладкие, неповторимо сладкие были они! Таких сегодня нет! Их вкус и сейчас ощущаю…

Роковой выстрел

Солдаты, прошагав с боями до Берлина, оставив автографы на Рейхстаге, возвращались домой. Вчерашние фронтовики торопились в родные места: только бы быстрее добраться! Ведь дом – вот он рядом, рукой подать. Устали скитаться по окопам, в грязи, пыли, цепенея от страха попасть под шальную пулю в самом конце войны. Соскучились по близким и родным. Быстрее домой, ведь Победа! Победа-

Победителей население встречало с полевыми цветами на всех железнодорожных вокзалах, станциях, полустанках, гроздьями повисая на них. Хотя многие станции были разрушены после бомбёжек до основания, и прежде, чем ехать поезду, надо было укладывать шпалы.

Трое молодых солдат, израненных, но счастливо уцелевших, в серых от пыли и пота, потерявших свой первоначальный цвет гимнастёрках, в истоптанных ботинках, с обмотками на ногах спешили в родные места, в Молдавию. От них почему-то, а, может, от военных дорог, которые они прошагали и прошли и во весь рост и по-пластунски, исходил дурманящий запах полыни. Скорее оттого, что уже лето наступало, травы давно пробились к солнцу. Травы – они, как люди, живучи…

Вчерашние бойцы перешли границу в районе Чехословакии. Путь держали на Чоп, Мукачево, Черновцы. А вот уже и Бричанские поля… Им же надо в Фалешты. Не так далеко, но ещё топать и топать.

После жаркого июньского полудня солдаты с вещмешками и перекинутыми ботинками через плечо, добрели до села Шофрынканы. В руках держали винтовки. Решив передохнуть, остановились попить, а если удастся, то, может, и перекусить. Без сомнения, их впустят в любой двор. На груди каждого сверкали медали, ордена. Победители!.. Дальше передвигаться у них сил уже не было, хотелось спать, во рту пересохло: язык прилипал к нёбу.

Зашли во двор, который был ближе к краю села. Это было хозяйство семьи Богдановичей. Правда, хозяйством в принятом смысле слова, с натяжкой можно было назвать: всюду сквозило разорение.

С радостными криками солдатиков приглашали зайти вглубь двора:

– Заходьте, заходьте! Бине аць венит (молд. – Добро пожаловать)!

Глиняная, низенькая печка, приосанившись одним бочком к засохшей яблоньке, другим – примостившись на большие округлые камни, трубой тянулась сквозь густую, кудрявую листву. Печка дымилась. Что-то булькало. Готовился немудрёный по тому времени не то обед, не то ужин.

Хозяйка, освещённая золотыми лучами заходящего солнца, красивая, чернобровая молодица Докия, родом из села Шапте-Бань. Моя тётя, старшая мамина сестра, которая к концу войны вышла замуж в это село за гарного хлопца Николая, хлопотала у стола, доставала что Бог послал, накрывала стол. Появились лук, кусочек брынзы, мамалыга, от которой исходил густой, дразнящий пар. Докия взяла льняную нитку, ловко поддела янтарного цвета мамалыгу и нарезала ровнёхенькими ломтиками.

Посыпались вопросы, негодование в адрес катов и палачей. Солдаты охотно отвечали на расспросы сельчан, которые тут же заполонили весь двор.

– Ну, шо, хлопцы, добили гадину?! Ой, як добрэ, шо закончилась война!

– А на яким фронте вы воевали? А не встречали, часом, моего Фтения?.. А Василя не бачила?… А Петра…

– Сынки, а мого Виктораша не встречала на фронти? Ой, як же я свою кровиночку чикаю! День и ничь, ничь и день… – Встряв с извинением в общий хор расспросов, смахнув набежавшую слезу, задала свой вопрос дрожащим голосом и бабушка Графена. На мужа пришла похоронка. Ждёт она единственного сына, а вестей никаких нет. Молодая ещё женщина. А горе превратило её в старуху.

Мужики крутили цигарки из выращенного в сельском огороде тютюна, наполняя их табачной лапшой, приправляя тонкой лапшой нарезного душистого листа грецкого ореха. Или заворачивали её в лоскуточки, взятой Бог весть откуда газетки. А чаще «махорку» закручивали в расправленный на ладони лист высушенного длинного листа кукурузы. Получалось что-то, вроде сигары. Этим угостили и заглянувших к ним героев. По двору разносился густой кашель…

Лица сельчан светились радостью оттого, что хоть эти мальчики остались живы, пройдя через все перипетии войны. То-то обрадуются родители, а невесты-то, невесты… Ждут – не дождутся! Жизнь не остановилась на месте, она продолжается вопреки вселенскому горю. Любовь, пройдя через любые испытания, живёт. Жизнь на Земле должна продолжаться.

Рядом, под раскидистым грецким орехом, стояли штыками вверх винтовки: их фронтовики прислонили к срубу колодца перед тем, как присесть на землю. Пока мужики за столом вели разговоры, Докия подошла, потрогала одно из них, повертела. Решила заглянуть внутрь ствола. Разбирало любопытство: откуда вылетает пуля-смерть?

Все увлечены разговорами, не обращают внимания на Докию. Молодая женщина покрутила винтовку туда-сюда, приподняла её перед собой, восторженно подумала:

– Ой, как хорошо, что Коля не дорос для войны! Какое счастье, что мы поженились!

На мгновение она перенеслась в день их скромной свадьбы. Нищета… Одна любовь и счастливые глаза за пустым, считай, столом. Да надежда на будущее! Она вспомнила, как Коля впервые подошёл к ней на танцах. Танцы – жок на площади в центре молдавских сёл в православные праздники, когда разрешалось танцевать. Тогда только и смели подойти парни к девушкам для знакомства!..

– Вот уже и наш первенец появился, – продолжает вспоминать Докица. – Ему уже полмесяца! – Она мечтательно закрыла глаза… замерла. – Митенька никогда не будет знать, что такое война. Никогда! Сыночек наш выраст… – В это мгновенье палец коснулся курка, скользнул, непроизвольно нажал… – Аааааа-ай!.. – Пронзительно зазвенело и опрокинулось на головы собравшихся, слилось с выстрелом! Словно в поднебесье встревожено-резко вскрикнула птица.

На долю секунды повисла гробовая тишина. Как будто звук тонкой паутиной упал на лесные кусты, не шелохнётся… потом и вовсе оборвался.

Затем людская толпа, враз притихшая, оттого казавшаяся неживой массой, зашевелилась, ожила, забурлила и издала одновременно дикий, душераздирающий крик. Перепуганные односельчане стали метаться в разные стороны. Женщины истошно заголосили.

– Докия, Докия-а-а-а! Очнись, что с тобой?! Доки-и-я!.. Открой глаза!..

С застывшей, счастливой улыбкой на губах Евдокия стала медленно оседать. Словно собралась облокотиться от усталости на колодезный сруб, потом передумала и рухнула на землю замертво… Она и была похожа на распластанную птицу, в которую кто-то невидимый выстрелил, оттого она вскликнула, судорожно хлопая подбитыми крыльями, тщетно пытаясь снова взлететь вверх, но стремительно стала спускаться и комком упала на землю.

Тонкая струйка крови показалась из уголка рта, заливая белую, молодую нежную шею, грудь, стекая на белые камни, которыми было вымощено место вокруг сруба. Алые пятна крови пропитали кремовую, в нежно-розовый, мелкий цветочек блузку… Розовая пена с сукровицей продолжала облачком оседать на чистую ткань.

Женщины заголосили, запричитали.

Солдаты в растерянности стояли, виновато понурив головы:

– Господи, как же так!? Война закончилась! И не стреляли ведь, а убили. Мы, мы виноваты! – Казнили они себя! – Мы не хотели ничьей смерти! Прости нас, Господи! Простите нас, люди добрые!

Солдаты недоумевали: для того чтобы произвести выстрел из винтовки, необходимо снять винтовку с предохранителя, на который обязательно должна быть поставлена, и только потом нажать на спусковой крючок. Видимо, были какие-то обстоятельства, при которых кто-то из солдат ещё в дороге снял винтовку с предохранителя?.. А тут расслабились на минуту, очарованные тёплым приёмом, забыли обо всём… Неужели, неужели сама Евдокия своими руками лишила себя жизни, смогла нажать на спусковой крючок!? Но чем и как тогда объяснить такой нелепый выстрел!?

Прошедшие сквозь ужасы войны, ни разу не пролив ни капли слёз, они теперь рыдали со всеми, опустившись перед Докией на колени.

Радость сменилась большим горем. Лица родственников, тотчас вытянулись, почернели, выглядели суровыми. Мамалыга остыла, к ней никто так и не притронулся.

Митя, мой двоюродный брат, остался без матери. Часами лежал в люльке, голодный, заплаканный, сучил ножками, гукал, чтоб хоть как-то привлечь к себе внимание, и, вконец охрипший, уставший от собственного крика, смолкал и засыпал.

Через пару месяцев дядя Коля женился: трудно было одному справляться по хозяйству, да и с малым дитём непривычно.

Неродная мать невзлюбила мальчика – лишний рот!

Вскоре отец, заболев тифом, умер. В одночасье Митя стал круглым сиротой. В положенный срок у него родился сводный брат Ваня, которого мать любила, холила, постоянно обижая и упрекая Митю. Несмотря на нелюбовь, Митя рос добрым, смышлёным, ласковым мальчиком. Как будто его маленькое сердечко понимало, что он не нужен этой женщине. Что она ему никто – вернее, он ей никто. Но он родился и должен жить!

Чуть подросший малец помогал неродной матери во всём, но та никак не меняла гнев на милость: он ночевал в переедках – в остававшихся после кормёжки редкой скотины охапках бурьяна, сена, кукурузных стеблей. Или просто в сарае на соломе, если она была.

Кто-то из сердобольных соседей дал Митюшке старую, рваную, замасленную куфайку (телогрейку). Истрёпавшиеся края рукавов доставали до земли. Ходил он босиком, поэтому куфайка его немного согревала и ниже коленок.

Животик был не по возрасту большим: видимо, от лепешёк, которые в голод готовили повсеместно из лебеды и других бурьянов. Пару раз мачеха привозила Митю к нам в Шапте-Баны в гости на праздник Вознесения.

…Ранняя весна. Приближались, кажется, пасхальные дни, любимые детворой за крашенки и писанки. В один из таких дней, ближе к вечеру, звякнула щеколда, и у калитки показался Митя. Пешком, босиком, сбив ножки, которые кровоточили от цыпок и ранок, он один полями и дорогой через лес дошёл к нам, своим родным. Немыслимо, как запомнил ребёнок лет пяти путь в другое село!

Поднялся переполох. Все кинулись к Мите. Родня не узнавала ребёнка: худенький, головка из куфайки торчит на тоненькой шейке, как цветущий мак на стебле. На головке платок. Мама моя схватила его, потащила быстрее в сарай – дом типа времянки. Там она перевернула цебрик (деревянная банная шайка). С Мити сняли все лохмотья.

Я вначале не могла понять, почему так стремительно проделывались все манипуляции. Мама нагрела воды, обдала кипятком золу: таким образом готовился луг. Вода процеживалась и становилась мягкой, шелковистой и лучше, чем обычная, отмывала тело, волосы. Мыла тогда не было.

Мите намазали коротко стриженые волосики керосином, укутали тряпкой. Я уже догадалась, для чего: неоднократно видела знакомую картину борьбы со вшами, когда взрослым и нам, детям, приходилось проходить через эту неприятную, но до сладкой истомы приносящей облегчение, процедуру-

Вши пожирали нас, голодных, ползая по одежде, зарываясь в складки, переходя от головы на тело, от него на одежду и обратно, заражая вокруг себя всех, кто находился поблизости. Зуд невыносимый, руки то и дело копошились в волосах, тело расчёсывалось до крови. Пожалуй, это было страшнее, невыносимее, чем голод. Голод мы утоляли, поедая душистые, сладкие, как мёд, гроздья белой акации и её молодые ростки. Период цветения белой акации вспоминается, как сплошной райский праздник. Терпкий вкус молодых стебельков и сладкий мёд цветков помню до сих пор!

Наслаждались мы и кисленькими кое у кого уцелевшими на виноградниках виноградными побегами и усиками. Много было съедено кашки – «калачиков»: трава с круглыми, как пуговки, плодиками и зубчатыми листиками-фестончиками, которой я не вижу на московской земле. Её беленькие цветки со временем превращались в эти самые «калачики». Как крохотные печеньица. Совершенно безвкусные: трава и есть трава, но зато «калачики» были всё лето. Мы «паслись» на лужке, в огороде, как гусята.

В тот день мама вынула из русской печи «малосник», который готовится из кукурузной муки, тыквы, добавлялся макух и, опять же при наличии – молоко, яйца. Получалось что-то вроде запеканки.

Митя наелся у нас тогда от пуза и, довольный, уснул с блаженной улыбкой на лице.

Митя Богданович во время службы в Армии

Он вырос хорошим парнем, отслужил армию, женился, воспитал дочь, внуков. Часто задумывался, как сложилась бы жизнь его, если бы не тот роковой выстрел, который лишил его тёплых, ласковых материнских рук… Не стесняясь, он часто плакал – так жалко ему было родную маму, от которой не осталось даже фотографии. Только смутный, расплывчатый образ в сыновних глазах. Или он скорее угадывался…

В школе

Школьного здания в селе не было: мы учились в «поповых хатах», стоящих поблизости церкви. У церковного батюшки было несколько домов, и он отдал два-три домика под школу. Один из них был двухэтажным. Мы взлетали по ступенькам вверх и вниз: наши дома стояли на земле, не так интересно ведь.

Детвора часто лакомились яблоками из роскошных поповских садов (их война пощадила) и грецкими орехами. К началу учебного года наши пальцы были чёрного цвета, а ладошки коричневыми, даже чёрными, от ореховой скорлупы. Именно в этот момент ядрица орехов белоснежного цвета и очень вкусна. Мы не могли дождаться, когда орехи поспеют, верхняя зелёная кожура ссохнется и сама отвалится. Только и видны были жующие челюсти: хрум-хрум!

…Зима.

В Молдавии когда-то были морозы крепче, чем последние пятьдесят-шестьдесят лет. Вот и в те годы, когда я была где-то в классе третьем-четвёртом, выдалась на редкость снежная и студёная зима. Чернила в стеклянных чернильницах покрывались ледком, и мы подносили их к печке погреть. Печку в классе нечем было топить. Каждый из нас приносил кто соломки на растопку, кто – несколько сухих веток, щепки. И в лес ходили за хворостом.

Я приносила кусочек угля, антрацита: бывшим фронтовикам выдавали уголь. С трудом, но выдавали. Тем, чьи отцы вернулись с фронтов войны, даже поэтому завидовали…

Идёт урок. Мы сидим в пальто, платках, шапках. В рукавицах. Их снимаем только тогда, когда берём в руки перьевую ручку. Тем, кто совсем замёрз, наша любимая первая учительница, Надежда Дмитриевна Кавокина, разрешает постоять у печки, погреться. По очереди грелись все.

Тем не менее, пропускать учёбу никто и не думал. Учились охотно. Впервые преподавание почти всех школьных предметов шло на русском языке. До войны в школе господствовали румыны, на румынском языке велась и учёба. При советской власти молдавский язык получил письменность на основе кириллицы. В последние годы его письменность приобрела латинское начертание, но это уже другая история.

В своё время мой отец закончил семь классов румынской школы. Особенно хорошо у него шла математика. Преподаватели-румыны были жёсткими и жестокими: не выучил урок – получай металлической линейкой по ладони! Ученики ходили с опухшими, в крови и синяках ладонями. Кровь могла брызнуть и до потолка!

После окончания школы отцу предложили преподавать математику в нашей же школе, но дед не отпустил:

– Разве школа прокормит?

Видать, тогда зарплата учителя тоже не была достойна конкуренции. Правда, была весьма и весьма уважаемой, почитаемой профессией, благородной и благодарной: с учителями здоровались, только-только завидев их издалека. Кланялись им низко при встречах за много вёрст.

Нашими учителями в разное время были приезжие из России, Белоруссии, получившие места по распределению по окончании институтов. Н.Д.Кавокина была из России. Н.Н. Яцко – из Белоруссии. Замечательная литератор и лингвист! Помню, в десятом классе Наталья Николаевна постоянно поручала мне читать по программе что-либо из Пушкина, Лермонтова, Толстого… Я садилась за стол или на низкий подоконник, воображая себя учительницей, и читала вслух своим одноклассникам стихи, отрывки из прозы. Наверно, это и было решающим в выборе института: я поступила на русско-английское отделение филологического факультета.

Детдом

В годы войны в Шапте-Банах был «Детский дом». И тоже располагался в поповских домах. В него привозили осиротевших детей, в основном, из Молдавии. Помнится, почему-то только девочек. Совсем не помню ребят. Может, потому, что у нас с мальчиками обучение было раздельное?..

Девочки были самых разных возрастов: переростки, которым война помешала продолжить учёбу, и мои сверстники.

Самая старшая из них – Мария Салагор, круглая сирота – была из Молдавии, судя по молдавской фамилии. А Туря Тамара – откуда-то из России. Марию мы называли «наша мама». Она вокруг малышни крутилась, суетилась, помогала, заботилась, советы давала. До седьмого класса Мария училась с нами.

Тамара была слабенькой, худенькой, качалась при ходьбе, как тростинка на ветру. Помню, слова выговаривала с трудом, плохо училась. Тяжело, видимо, ей было усваивать школьные предметы. Голос Тамары был тоненьким, тихим. Очень чётко помню её лицо и голос.

Однажды мы писали диктант. На другой день шла работа над ошибками, Надежда Дмитриевна своим ласково-материнским певучим голосом говорит:

– Туря Тамара, к сожалению, допустила больше всех ошибок: ну вот, например: «Чуча» вместо «туча». Все заулыбались:

– Чуча! Тамара Чуча!

Так и стали звать «Чуча Тамара». Конечно, это было жестоко, но дети, об этом тогда не задумывались. Школьники друг другу, какие только не придумывают клички-имена!

Кажется, шёл 1955–1956 год. «Детский дом» расформировали: прилетел самолёт, приземлился на сжатом кукурузном поле. Сирот увезли.

Где она теперь, милая, славная Туря Тамара? Привелось бы встретиться с ней сегодня, попросила б прощения у неё за всех нас тогдашних, глупых и бестолковых.

Ждала и верила

На краю села Шапте-Бан жила семья Безверхних. Дом находился аккурат у шоссейной дороги, которая является для района главной магистралью до самого Рышканского перекрёстка, так как по ней ходят все автобусы, идущие в районный городок, а далее до самого Кишинёва. По этой дороге моя мама провожала отца на войну. Шли по ней многие в солдаты. Не все возвратились…

Фрасина проводила на фронт мужа. Затем старшего сына. Время пришло – и младшего отдала на войну.

Мужа она не дождалась. Погиб. Старший Георгий пришёл, к счастью, живой, невредимый. А младшего Фрасина ждала. Каждый день выходила за ворота и, вот она, уже на шоссе. Взглядом провожала каждую машину, проносившуюся с пригорка на большой скорости, поднимая огромные облака пыли. Ждала и плакала. Плакала и ждала.

Проходили годы, десятилетия, а мать ждала. Уже к шоссейке и не доходила – разболелись, отекали ноги. А сердце всё равно не хотело смириться с такой огромной утратой. Надежда не покидала женщину. Фрасина садилась у колодца, облокачивалась на сруб и ждала целый день: кто придёт по воду – с тем поговорит, пожалуется, непрерывно вздыхая. Слёз уже не лила. Высохли слёзы за столько лет.

… Я стала студенткой. Каждую неделю приезжала за продуктами домой и видела скорбящую мать. Потом и пединститут окончила. Работала в школе села Кетросы, а затем – в Кишинёве. Ездила к родителям реже, но согбенную фигуру обезумевшей от горя матери встречала долгие годы у обочины дороги или у колодца.

Сельчане говорили, что «Фрасина приплакала себе сына»: он стал к ней приходить во сне и наяву. Она с ним постоянно разговаривала. Сын обещал вернуться с войны живым. Мать ждала, верила, что он вот-вот вернётся!

Так шаптебанцы и запомнили Великую Мать, каким несть числа. В вечном горе она беседовала с сыном до последних своих дней. Ходила по двору со всклокоченными, редеющими седыми волосами, с неприкрытой головой и радостно всем говорила: «Мий Петро скоро вернется. Я, вот, наготовила всё-го, чикаю его»…

Ожидание

Мать сыночка ждалаС той страшнейшей войныДо последней зари,До последнего вздоха.Во дворе,На печи,За столомУ зажжённой свечиГорько слёзы лилаИ крестилась,Молилась,Вздыхая и охая….А ЖенаПьёт полынную горечь любви,Целый век ожидаяВ саду…На заросшей,Политой слезами, тропеОт родного порогаДо чужого,Холодного рая…Ищет грустно в толпеМилый образ, слезу вытирая.И в бессонную ночьНежный шёпот любвиМнится ей.Но печальГонит прочь —Бездонную грусть,Боль тоскиБез конца и без краяПревозмогая…Дрогнет сердце ЕёОт кручинного скрипаВ тиши половиц,От оконного всхлипа,Равнодушно-безрадостных лиц…То на миг замирая,От бессилья вскипая,Стоном-плачемПодушку комкаяИ обнимая,Молясь и молясь, и падая ниц.Ждёт Она,Обречена…Раньше срока седея.Встрепенётся – немеет,А очнётся – хмелеет…Что зима ей, что лето —Зябко:Не долюбима,Не долюбилаИ не согрета.Лишь прозрачная осеньЗолотилась в душе —Даже если весна…Весь свой векМать сыночка ждала.И, отчаявшись ждать,Потихоньку ушла…НаперекорЖдёт Вдова…Засмотрелась —Долу глаза опустила:Нет!Грешно ведь! —Не подпустила!А молваРазлилась половодьемИ разошлась,Уже распустилась…И мечтать о простомБабьем счастье, не смея,Молодая, красиваяБаба ждёт, всё надеясь…До сих порНаперекор.Полыхнёт и погаснет,Снова вспыхнет и оживёт,Возгорится ЛюбовьИ зовущее, ждущееКрасивое телоНад миром поднимет —Надежда всплывёт!Надеясь? —Уже не надеясь,О прошлом жалея,Тускнея… Ссыхаясь, старея……Горечь памяти вопрошает,Нас заставляет,Предупреждает,Взывает:«Не стреляйте!Не обрывайте!Не убивайте!..Убьёте Любовь —Уничтожите Жизнь!А исчезнет живое —Погибнет Земля!Знаю,Потому и прошу,Заклинаю«.23 марта 2013