Полная версия:

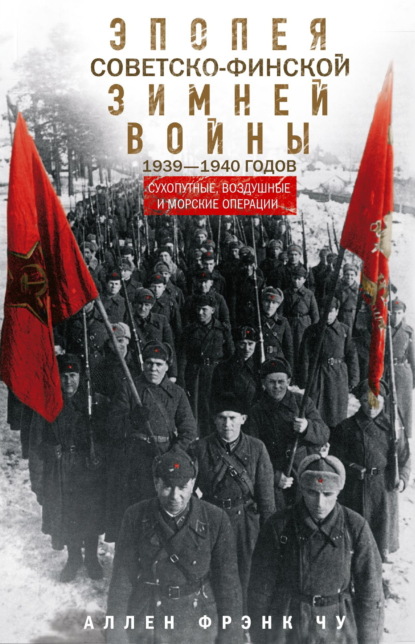

Эпопея советско-финской Зимней войны 1939— 1940 годов. Сухопутные, воздушные и морские операции

Среди коммунистов, конечно, осталось некоторое количество убежденных сталинистов, но их подрывная деятельность была малоэффективной. В 1939 году сорок человек были осуждены за государственную измену, а пятнадцать – за измену родине49. Еще какое-то количество перешло на сторону Красной армии во время войны.

Общий настрой был, пожалуй, скорее антирусским, нежели антикоммунистическим. Во многих семьях еще живы воспоминания о бессмысленных репрессиях, которым законопослушные граждане автономного Великого княжества подвергались со стороны правительства последнего царя России Николая II. Знатоки истории могли бы привести множество более ранних примеров русской агрессии. Маршал Маннергейм в своем первом приказе финским солдатам задел многих за живое, отметив, что «наш многовековой враг снова вторгся в нашу страну… Мы сражаемся за родину, веру и страну». Хотя такое высказывание вряд ли могло отражать его личные чувства (он был убежденным антикоммунистом, но с симпатией относился к Российскому государству, которому служил тридцать лет до революций 1917 года), оно выражало преобладающие настроения народа. Другие повторяли слова маршала более искренне; например, боевой приказ, продиктованный командиром батальона перед решающим боем под Толваярви 12 декабря, начинался словами: «Наш традиционный враг напал на нашу страну…»50

Финны также извлекли выгоду из того, что их противник телеграфировал о своем ударе. Последствия вызова из Москвы 5 октября стали очевидны еще до начала переговоров 12-го числа; за это время последняя из крошечных прибалтийских стран, Литва, поддалась советскому напору и подписала договор, аналогичный тому, который только что заключили Эстония и Латвия; в соответствии с ним Красной армии предоставлялись базы на территориях этих государств, предвещая – десятью месяцами позже – их полное подчинение и включение в состав СССР. Осознав свою опасность, финны немедленно начали подготовку, которая исключала возможность стратегической неожиданности; Красная армия могла надеяться на не более чем локальную тактическую неожиданность от подлого нападения.

6 октября началась переброска частей регулярной армии в жизненно важный район перешейка для выполнения функций войск прикрытия. На следующий день часть резервистов была мобилизована под дипломатичным предлогом «дополнительного обучения резервистов (YH)».

Дополнительные резервы были призваны 10 октября. К моменту советского наступления 30 ноября мобилизация и концентрация сил обороны были почти полностью завершены. Как отмечал маршал Маннергейм:

«В значительной степени наша оборонительная борьба началась в более благоприятных условиях, чем мы смели ожидать. Кошмаром Генерального штаба в течение последних двадцати лет была проблема, как наши слабые войска прикрытия смогут удержать ворота на Карельском перешейке, пока основные силы полевой армии не займут свои позиции.

Теперь ситуация была иной – можно почти с уверенностью сказать, что первый раунд мы выиграли. Прикрывающие войска, как и полевая армия, были своевременно и в лучшем порядке направлены на свои участки. В течение четырех – шести недель мы смогли завершить обучение и оснащение войск, ознакомить их с местностью, продолжить строительство полевых укреплений, установить мины и минные поля. Таким образом, однородность частей стала сильно отличаться от того, что обычно бывает в спешно отмобилизованных войсках, с ходу брошенных в бой. Эти обстоятельства были рассчитаны на то, чтобы породить спокойствие и уверенность перед предстоящими нам испытаниями»51.

Гражданское население также было подготовлено к предстоящим мрачным временам. 10 октября правительство обратилось с призывом к добровольной эвакуации из крупных городов и выделило для этого специальные поезда и автобусы. В Хельсинки к середине октября были закрыты университет, государственные школы и фондовая биржа. В городах были устроены бомбоубежища, чтобы защитить тех рабочих и служащих, которые не могли уехать в относительно безопасную сельскую местность. Был введен запрет на алкоголь – радикальная мера для финнов! Однако к концу ноября некоторые из этих мер предосторожности были отменены, поскольку люди привыкли жить в состоянии затяжного кризиса52.

Помимо регулярной армии и резервных частей, в период YH[2] финны мобилизовали свою уникальную организацию «Suojeluskunta» – «Гражданская гвардия», или шюцкор, и ее женскую вспомогательную составляющую.

Созданная по местной инициативе осенью 1917 года, «Гражданская гвардия» стала ядром Белой армии в войне 1918 года. Эта добровольная организация, призванная защищать Отечество и его «законный общественный строй», в мирное время проводила такие мероприятия, как стрелковые и лыжные соревнования, состязания по легкой атлетике, концерты и сбор средств на закупку оружия. В учебных программах ежегодно участвовало в среднем от 80 000 до 100 000 членов. Их командующий, генерал Мальмберг, подчинялся непосредственно президенту республики, а маршал Маннергейм был почетным командиром. Значительную часть гвардейцев представляли офицеры армейского резерва. После мобилизации шюцкор служил для пополнения полевой армии, а также для обучения новобранцев и выполнения обязанностей по гражданской обороне53.

Женское вспомогательное подразделение шюцкора было названо в честь Лотты Свярд, героини эпоса Йохана Людвига Рунеберга, национального поэта Финляндии. Эта легендарная патриотка отправилась вместе с мужем на Русско-шведскую войну 1808–1809 годов. Потеряв мужа в бою, осталась с войсками и помогала солдатам переносить тяготы боевых действий: перевязывала раны, возилась на кухне и всячески поддерживала боевой дух защитников отечества. Учитывая ограниченность трудовых ресурсов Финляндии, услуги 100 000 нынешних Лотт были поистине незаменимы. Они служили воздушными наблюдателями, медсестрами, операторами на коммутаторах, военными писарями, поварами, прачками и выполняли множество других задач, высвобождая мужчин для чисто воинской службы. Помогали и маленькие Лотты в возрасте от 8 до 17 лет, очень напоминавшие девочек-скаутов других стран: писали письма одиноким военнослужащим, собирали и отправляли подарочные посылки (часто просто адресованные «солдатам на фронте») и оказывали другие услуги. В ответных письмах солдаты-мужчины выражали признательность за этот неоценимый вклад в общее дело. Одним из принципов Лотт было наставление: «Не будьте показными ни в привычках, ни в одежде. Умеренность – бесценная добродетель»54. Их униформа, очевидно призванная обеспечить целомудрие, отражала эти пуританские добродетели: толстые черные чулки, очень длинные, свободные серые платья и широкие кепки. Напротив, скромная униформа Женского армейского корпуса армии США была явно провокационной…

Еще одним важным преимуществом финского солдата была его приспособленность к специфичной окружающей среде. В стране с долгими снежными зимами и небольшим количеством асфальтированных дорог практически все финны с детства становились искусными лыжниками. Крепкие дровосеки и лесорубы чувствовали себя уверенно в любимом лесу, который занимал около 70 процентов территории страны. В довоенное время был популярен такой вид спорта, как ориентирование, в котором участники состязались в незнакомом лесу в любое время года, часто ночью, находя путь лишь по карте и компасу. Сочетание знаний леса и умения ходить на лыжах отличало финские боевые патрули, которые, двигаясь бесшумно и почти незаметно в своих белых снежных плащах, сеяли ужас в глубине вражеских порядков.

Напротив, многих красноармейцев пугали густые леса, где таилась, по их собственным словам, Белая смерть55.

Политрук Орешин писал, что «бесчисленные хребты и холмы, покрытые лесом, озера и болота Финляндии делают ее мрачной и угрюмой страной»56. В этом описании капитана Шевенока, воевавшего на Карельском перешейке, есть нотки благоговения:

«Нет, финские леса совсем не похожи на нашу Украину. Высокие сосны стоят все в снегу, как на картинах. Над головой – ветви, а внизу – голо, как будто ты не в роще, а в какой-то пещере с колоннами. Мерцают звезды – морозно, тихо. Снег падает беззвучно, прямо в глаза. Издалека, как длинное тягучее эхо, словно из трубы, доносится орудийная канонада»57.

Кроме того, 60 000 финских озер вместе с болотами и реками вынуждали колонны захватчиков двигаться по узким проходам, где они становились уязвимыми для фланговых атак. В мирное время финны обучались именно такой тактике активной обороны.

Даже время года благоприятствовало защитникам страны на протяжении большей части Зимней войны. Долгие часы темноты в разгар зимы ограничивали активность значительно превосходящих воздушных сил противника. Снег затруднял передвижение механизированных колонн, но в то же время облегчал маневрирование финских лыжных патрулей. А убийственные морозы той суровой зимы – с 1828 года более низкие температуры фиксировались лишь дважды58 – нанесли плохо подготовленной Красной армии гораздо больше потерь, чем привыкшим к местным условиям и оснащенным средствами выживания финнам. В то время как красноармейцы сотнями замерзали в ледяных окопах при температурах 30 градусов ниже нуля, финны, замаскированные в окрестных лесах, часто наслаждались теплом своих недорогих, но практичных палаток на двадцать человек, обогреваемых небольшими печками59.

В те тяжелые дни начала декабря моральный дух финнов поддерживался также надеждой и ожиданием существенной помощи со стороны Запада, какой бы иллюзорной она впоследствии ни оказалась.

Наконец, в эти опасные часы народ с надеждой взирал на маршала Маннергейма, человека, который уже стал живой легендой. Несмотря на разногласия по поводу его политических взглядов, почти все финны разделяли твердую уверенность в его военном таланте.

Сохраняя привычное внешнее спокойствие, в течение той первой суматошной недели маршал провел немало беспокойных часов, решая, как лучше использовать свои скудные резервы для противодействия дальним ударам стремительно наступающего противника. Первоначально намереваясь сохранить все имеющиеся резервы для главного фронта на Карельском перешейке, он был вынужден вместо этого рассредоточить многие из них по частям в направлении Кухмо, Суомуссалми и Толваярви, где неожиданно сильные прорывы 8-й и 9-й армий вызывали серьезную тревогу. Кроме нескольких батальонов плохо обученных и оснащенных резервистов, а также девяти батальонов снабжения, которые были неохотно выделены в период YH для непривычной роли боевых войск, резервы главнокомандующего состояли лишь из двух недоукомплектованных дивизий – 6-й в Луумяки на юге Финляндии и 9-й в Оулу60.

Один из трех полков 9-й дивизии, JR-26 (JR – обозначение пехотного полка), был отправлен на Карельский перешеек в период YH. 4 декабря JR-25 стал ядром бригады, которая была переброшена в Кухмо. Оставшийся полк, JR-27, находившийся в Кеми, 7 декабря получил приказ выступить в Суомуссалми; он также должен был стать ядром новой бригады61.

6-я дивизия также была раздроблена: 5 декабря 16-й полк получил приказ двигаться к Толваярви в качестве основного подразделения в составе специальной боевой группы под непосредственным командованием маршала, что свидетельствует о серьезности ситуации, складывающейся к северу от Ладожского озера. Оставшиеся два полка, JR-17 и JR-18, были направлены на усиление финских войск на главном театре военных действий к юго-востоку от Виипури62.

Эти поспешные переброски войск подготовили почву для самых драматичных сражений в современной истории. Хотя шансы были шаткими, в сложившейся обстановке маршал Маннергейм видел возможности для смелых контрходов. Каждый натиск врага через северные дебри сам по себе представлял серьезную угрозу, но ни одна из советских моторизованных колонн не могла взаимодействовать с колоннами на флангах, поскольку их разделяли десятки километров лесов и бездорожья. В сложившихся обстоятельствах лучшей защитой Финляндии была активная, яростная оборона. Но простого сдерживания вражеских колонн было бы недостаточно. Для того чтобы выставленные против них финские резервы могли быть впоследствии переброшены на решающий фронт на перешейке, необходимо было нанести северным частям Красной армии решительное поражение. Учитывая заметное превосходство захватчика над финскими войсками, которые требовалось приберечь для контратак, стратегия маршала была чрезвычайно смелой. Ее успешное осуществление во многом зависело от того, найдутся ли полевые командиры с достаточной решительностью и воинской смекалкой63.

Глава 2

Конец туристического сезона

…Малютка изменился,Обратился в великана,В землю мощью ног уперся,Головою держит тучи.Руна IIУзнав о падении Суоярви 2 декабря, полковник Пааво Талвела поспешил в отель «Хельсинки», чтобы немедленно увидеться с маршалом Маннергеймом. Полковник возглавлял кампанию 1919 года в Ладожской Карелии, а позже подробно изучал этот регион в Финском военном колледже, который он окончил с отличием. Стратегические последствия успешного продвижения противника в этом районе были для него слишком очевидны. Если бы Красная армия захватила железную дорогу, идущую через Вяртсиля и Сортавалу к Карельскому перешейку, то под угрозой оказались бы как коммуникации IV армейского корпуса, действующего к северу от Ладожского озера, так и тылы всей линии Маннергейма.

Хотя главнокомандующий разделял беспокойство Талвелы и приветствовал его экспертное мнение, он не сразу удовлетворил его просьбы. Полковник Талвела просил дать ему командование фронтом, но в то время он выполнял ценную работу в Совете по военным материалам. Ввиду скудности резервов его предложение усилить опасный район пехотным полком JB-16 под командованием уважаемого ветерана кампании 1919 года, подполковника Ааро Паяри, также требовало дополнительного анализа1.

В последующие дни финская оборона стремительно проседала: 3 декабря контратака оперативной группы Рясянена против советской 139-й дивизии провалилась; на следующий день импровизированные позиции вдоль реки Айттойоки были оставлены; 5-го числа пал Ягляярви, и 139-я дивизия продвинулась к Толваярви, что на полпути от границы к железной дороге у Вяртсиля. Тем временем к 5 декабря 155-я дивизия Красной армии, наступавшая двумя колоннами чуть севернее 139-й в направлении Иломантси, достигла Коркеакангаса (см. карту 6). Если бы она захватила дорожную развязку в Иломантси, то создала бы угрозу для района Корписелькя, примерно в 25 милях к югу, который, в свою очередь, находился всего в 15 милях в тылу финских частей в Толваярви2.

Чтобы справиться с надвигающейся катастрофой, маршал Маннергейм вызвал полковника Талвелу в свой штаб вечером 5 декабря. В тот же день он приказал подполковнику Паяри отправиться в Вяртсиля с полком JR-16. Туда же была направлена и одна артиллерийская батарея3.

Маршал уже сменил командира IV армейского корпуса и теперь решил пойти дальше. Чтобы упростить проблемы командования измученным корпусом, его северный участок предполагалось отделить и сформировать из него группу, подчиненную непосредственно Генеральному штабу. Задача этой группы была проста и понятна: разгромить противника, наступающего на Иломантси и Толваярви, затем вернуть под свой контроль Суоярви – и выполнить задачу силами, которые даже после прибытия всех подкреплений составят менее половины известной на тот момент численности войск противника4.

Когда в 4 часа утра в День независимости, 6 декабря, полковник Талвела прибыл в Миккели, то Маннергейм, которого он ожидал увидеть в этот час в ночной пижаме, встретил его облаченным в свой безупречный маршальский мундир. Талвеле было поручено командование новой группой, а его самого маршал Маннергейм считал «бесстрашным и волевым командиром, обладающим той жесткостью, которая необходима в наступлении против значительно превосходящего противника»5.

В прошлом Пааво Талвела все подтверждало, что это действительно волевой командир. Еще будучи юным финским патриотом, он добровольно поступил на службу в 27-й егерский батальон, который получил боевое крещение в германской имперской армии, сражавшейся с царской Россией. После возвращения егерей в Финляндию в 1918 году во время разразившейся затем гражданской войны он всего за три месяца дослужился до майора. После этого Талвела сыграл важную роль в борьбе с кликой старших офицеров, которые пытались помешать егерскому доминированию в финской армии. Хотя в 1928 году в возрасте 31 года он был повышен до полковника, через два года ушел в отставку, поскольку считал своих начальников в Генеральном штабе «фантазерами»6.

В 1930-х годах, занимая различные руководящие посты в коммерции, он был частым гостем в доме маршала в Хельсинки. Естественно, в 1939 году он был отозван на действительную военную службу. Тонко разбираясь в людях, маршал Маннергейм распознал в полковнике именно те качества, которые требовались для этого сложного задания7

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Здесь и далее перевод Л.П. Бельского.

2

Yleinen hatatila – чрезвычайное положение (фин.}.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов