Полная версия:

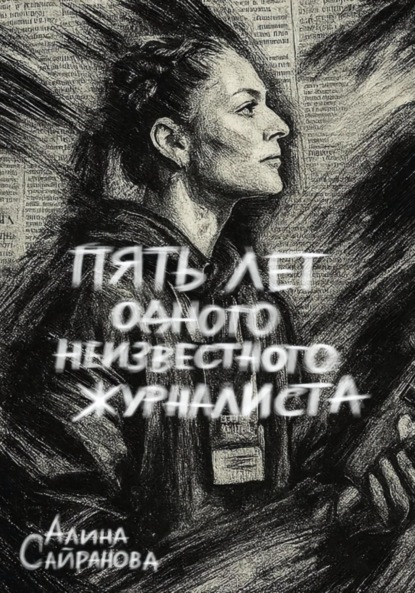

Пять лет одного неизвестного журналиста

Всегда нужно смотреть под ноги, а сложно, ведь хочется полюбоваться всем вокруг. Речка Уфа с одной стороны, возвышающиеся скалы с другой, впереди чарующая неизвестность. Проходя мимо пещер, лишь изредка заходя в них, дошли до неприметной стены, на которой и запечатлена история. Древние рисунки на горе Яман-Таш открыты в 1968 году. Поверх них неизвестными современниками нанесена голубая масляная краска, которая и бросается в глаза, вместо памятника прошлого. Араслановская писаница, как её привыкли называть, держится 2000 лет, пережив войны и яростную погоду, но пострадав от человеческой глупости.

Разглядев десяток силуэтов зверей и людей, наша журналистская делегация отправилась к самой долгожданной точке – вершине скалы высотой 60-70 метров над рекой. Неожиданностью стал способ подъёма к цели. Он был достаточно экстремальным для первой вылазки, сначала даже казался невозможным. Но воодушевлённость, командный дух или та самая нязепетровская сила помогали подниматься всё выше, цепляясь за каждый камень. Поочерёдно мы вошли в «Ущелье гномов», где узкая тропа между высокими каменными стенами, словно загадочный переулок, вела нас к высоте. Держа в руке телефон с идущей записью, я сняла момент своего первого впечатления. Блестели глаза, рот невольно растянулся в широкой улыбке.

Каждые несколько метров гора представляла нам всё новую «смотровую площадку», обладающую своим особым видом. Григорий Агилович ненадолго увёл нас от пейзажей, пожелав познакомить с особенной пещерой. С высоты мы спустились к ней по склону. Казалось это сложным, зацепиться было не за что, хотя мы быстро справились, ловя друг друга. Пещера интересовала каменной колонной, стоявшей прямо в центре, словно держащей на себе всю тяжесть горы. Стены, что было уже неудивительно, но всё ещё разочаровывающе, разрисованы новым поколением, решившим оставить свои имена в истории пещеры.

Сделав общее фото, поднялись наверх, опираясь на холодную землю. Григорий Худайбердин указал нам на выступ, откуда открывались лучшие виды. Я исполнила два небольших танца на фоне густого леса и татарской деревни Арасланово, из которой удалось поймать радиостанцию (юнкоры носят с собой даже радио). Я привыкла находиться в многолюдном городе, закрытом строениями. Свободой в этом современном мирке для меня являются танцы, хотя и они ограничены посреди суетливой повседневности. Нязепетровск дал мне шанс почувствовать ещё большую свободу, объединив вольный ветер с хореографией. Меня поддерживали, находили природные танцевальные площадки, наслаждались со мной моментом. Раз десять включалась музыка в самых разных точках Нязепетровска: от скалистых вершин и до прибрежных низин. За это время я ощутила ту лёгкость, которую ожидала. Ранее в танцах я всегда искала зрителя и шум. Здесь же моим наблюдателем стала природа, погрузившая весь мир в тишину, остановившая время… Лишь я, доносившая свои мысли через танец, лишь ветер, подхватывающий их.

После окончания съёмок начался отсчёт последних минут на горе с искренним наслаждением высотой. Пока мы украшали и без того чарующий момент фотографиями, песнями, криками и бумажными самолётиками, Григорий Агилович отошёл к соседнему выступу, сел на самом краю, свесив ноги. Я вспомнила то, как брала у него небольшое интервью. Тогда он сказал, что высота придаёт ему сил, а любимое занятие – это сесть над пропастью и поболтать ногами. Этот человек покорял Эльбрус, но местами силы всё ещё являются родные точки: Таганай и Аракульские шиханы. Свои первые эмоции при виде такого пейзажа он назвал неописуемым восторгом. Но всё равно Григорий не считает высоту и даже природу силой Нязепетровска, ведь он знает уж очень много людей, всю жизнь находившихся в этом районе, но ни разу не наслаждавшихся щедростью и уникальностью его окружающей среды.

Небосклон всегда объединял людей, был равным для всех. Сейчас, к сожалению, у людей разное даже небо… Кто смотрит на пустую пропасть, заполненную дымом, кто пытается узреть кусочек звёзд за нескончаемыми небоскрёбами, а кто вообще никогда не смотрит наверх. Люди рвутся вознестись над высотой или забыть о её дарах, но совсем не зажить вместе с ней, как с верным другом и защитником. Нязепетровский район стал моей надеждой. В этом городке люди не пытаются вырастить крылья и полететь против ветра. Остались те, кто высоту используют как источник вдохновения, мгновений свободы и силы, таких теперь я знаю лично. Возможно, в этом и есть сила Нязепетровска… В людях, которые не подчиняются суете, не подчиняют себе природу. В этом городе человек в гармонии с окружающим миром, уединяясь с ним, любуясь им. Здесь для человека нет преград, лишь бескрайнее небо, густые леса, журчащие реки и горная свобода.

Мой источник силы в НязепетровскеСилой, что я искала, явились вдохновение и возможность позабыть все заботы на время. Уют библиотеки, покрытый золотом парк, переливающийся закат с Шиханки и согревшие сердце звёзды зародили во мне ярчайшую палитру эмоций, которую я не испытывала в поглощающей городской суете давно. Но место, с которого я сбросила тяжесть души, находилось выше всех. Это портал между мирами томных пещер и просторной высоты… Ущелье гномов – скалистый коридор, поднимаясь по которому, не знала, какой пейзаж ожидает меня, но была уверена, что он незабываем. На вершине Яман-Таш, к которой привело ущелье, я почувствовала себя вольным путником, направившим мысли к горизонту, оставившим все волнения у подножия скал.

Добро от ГиппопоЧто удивляет человека в кинематографе? В наше время зритель заворожен от графики, грима, атмосферы, а сюжет играет уже далеко не самую важную роль. А ведь остаются кинокартины, в которых пейзажи родны и привычны, грим не привлекает внимания, а атмосфера создаётся повествованием. Примером подобного труда стал для меня фильм «Африка» Дарьи Биневской.

После осознания, что фильм имеет военную тематику, весь киносеанс в голове мелькали мысли: «Похоже, что голод и мороз погубят его», но герой не сдавался. «Он сейчас убьёт…», но все жили, жили счастливо. Детские мечты не рушатся, холод отходит, кровь не льётся. Ведь «Африка» ломает приевшиеся серые стереотипы, пропуская сквозь чёрные тучи добро.

Линией фильма становится не сама война, а небольшой кусочек тепла и мира среди блокады Ленинграда. Главным героем является маленький Егор, который стремится к спасению собачьей жизни, ценной для него. У Егора есть старший брат – Саша, желающий любой ценой сохранить здоровье родных, погубив для этого то самое собачье сердце. А ведь я верила лишь в правильность этого решения, забыв о возможности другого выбора, сразу замеченного мечтательным ребёнком. Появившаяся в жизни бедной семьи собака, получившая кличку «Африка», показана не домашним животным, а преданным защитником, героем и просто другом.

Что же значит дружба и привязанность, мы вспоминаем, когда видим Егора, плачущего от страха прощания с приятелем, будто печальный Гиппопо. Но эти горькие слёзы пропадают, символизируя счастливый конец, когда капитан Евстафьев, герой войны, по-настоящему уважительным поступком дарит семье чувство защиты, тепла и жизни, о которых они забыли. Пока слёзы Егора высыхают, мои в это время стекают по щекам.

А в Африке, а в Африке… верят в чудеса…

Звенят, смеются в Африке… детски голоса…

Свобода слов и движений: магия эмоцийСмотря на юных журналистов из-за кулис и в танцевальном костюме, замёрзнуть было невозможно, несмотря на прохладу в зале. Дрожь по телу, но почему? Страх ли это? Точно нет, ведь объединение двух движений – танца и журналистики, разжигающих пламя в сердце, создаёт мягкий адреналин, искрящий эмоциями. Они дают понять, что находишься здесь и сейчас, спустя время всё равно останешься в этом месте, перемещаясь по собственной ленте памяти. Глубокий вдох и выдох не успокаивают сердце, выпрыгивающее из груди, как и голос, слова и движения, рвущиеся за границы сцены и реальности. Чем ближе время выхода на сцену, тем большее приходит осознание того, насколько важное место в жизни занимает желание открыться миру.

Слова, которыми управляет журналист и писатель, становятся волшебством, западают в сердца сотен и тысяч читателей. Схожая магия на танцполе, когда танцор создаёт из отдельных движений целый «текст». Ему не чуждо быть печальным или комичным, не чужда и публицистика, когда на языке тела до мира доносится нечто глубокое и важное. Танцор, как и писатель, желает отпустить себя на волю. Мечтает услышать гром аплодисментов, смешанный с музыкой.

Танцор, выходя на сцену, боится сделать лишний шаг и потерять ритм, разорвать связь с музыкой, настолько крепкую, что видна каждому зрителю. Выступающего может напугать такое незначительное мнение окружающих, посчитавших движения грубыми, извращёнными или неинтересными. Печатая материал, копирайтер тревожится из-за грамматической части текста и вероятности, что речь окажется простонародной, текст нагромождённым, мысль неповоротливой. Но, сделав глубокий вдох, танцор задвигается виртуознее, обыграет и покорит мелодию, писатель запишет увереннее, раскроет свои темы и покажет весь словарный запас.

Окружающим покажутся неподвластными скорость танцоров, их гибкость, богатство языка журналистов, их широкий кругозор и особый взгляд на мир. Они, деятели истории и искусства, очаровывают своего зрителя, вдохновляют читателя настоящей свободой, когда могут быть собой или, наоборот, стать немного другим, пробуя новые стили и манеры.

Меланхолия оборвана, имя названо, зал подготовлен, возможно, вооружен аплодисментами. Последние ноты станцованы с искренним наслаждением, ведь взгляды публики пойманы, завоёваны некоторые симпатии, достигнута свобода. «Журналина» – место, в котором существует моё творчество, существую я.

Оригами – благородное искусствоОригами – своя эстетика, символизм и философия. Каждый способен создать из обычного листа бумаги нечто прекрасное и сделать мир добрее. Ведь оригами – искусство дарить улыбку и надежду…

В 1980 году Японской ассоциацией оригами утверждён Всемирный день оригами. Он проходит 11 ноября, эта дата связана с Первой мировой войной, закончившейся в этот день 1918 года.

Оригами – искусство складывания фигур из бумаги. Считается японским, где и получило своё название, переводимое как «сложенная бумага». Но имеет довольно долгую историю, начинающуюся в Китае, где создали бумагу, использовали её для обрядов и создания предметов быта. В Японии же это обрело большую популярность, складывание использовалось для демонстрации философии. Минимализм, внимание и любовь к мелочам и деталям всегда были в культуре Страны восходящего солнца: икебана (искусство изысканного составления цветочных композиций), кинцуги (склеивание трещин посуды золотом) и многое другое. Такое мировоззрение можно назвать Ваби-саби – скромность, истина, несовершенство, изящество в простоте или Моно-но аварэ – печальное очарование вещей… Из обычной, пустой бумаги можно создать элегантные фигуры, делая складки одну за другой. Лишь оказавшись в руках умельца, листы превращаются в искусство.

Думаю, что многие слышали историю о маленькой Садако, заболевшей из-за сброшенной на Хиросиму атомной бомбы. Подруга девочки – Тидзуко – рассказала ей легенду о том, что если сделать 1000 бумажных журавликов, то это вылечит все болезни. Самая распространённая версия гласит, что Садако в 12 лет перед смертью успела сложить лишь 644 журавлика, а остальные за неё сделали друзья. В парке мира в Хиросиме стоит памятник Садако с бумажным журавликом в руке. В Сиэтле стоит памятник с надписью «Садако Сасаки. Дитя мира. Она подарила нам бумажного журавлика, символизирующего нашу надежду на мир во всём мире». В Санта-Барбаре находится Сад Мира Садако.

По сей день бумажные журавлики – символ благородства, жизни, надежды и мира. Но сейчас легенда имеет разный облик… Говорят, что нужно лишь сложить 1000 журавликов, тогда они исполнят самое заветное желание. Другие сказывают, что нужно подарить 1000 самодельных бумажных птиц, одаряя людей улыбкой, только тогда и исполнится мечта. Конечно же, я стремлюсь к этому круглому числу журавликов, обвешивая ими свою квартиру, даря оригами одноклассникам, учителям и родным.

Для меня оригами – это чудесное искусство и досуг, который успокаивает и дарит чувство гармонии. Пробовала делать корабли, лебедей, бабочек, сюрикены и многое другое. Но в сердце запали журавлики, которых делаю везде и из всего, что можно… Фантики, черновики, но не чистые и новые листы бумаги, которые могут во многом пригодиться. Из оригами можно сплетать гирлянды, украшать комнату или подарки. Или просто дарить их без повода, получая взамен улыбки.

Эмоциональное искусство клавиатурыВ наше время распространено виртуальное общение. Даже если ты – приверженец объятий, живых разговоров тет-а-тет, то общение онлайн всё равно является неизбежностью повседневности, оно невообразимым образом всё больше копирует оффлайн общение, даже становясь многообразнее и сложнее, чем языки, что создавались веками…

Каждый язык делится на два схожих, но противоположных друг другу по форме, в использовании – письменный и устный. Что, если сложить разговорную речь и письменную? В повседневности устно-письменное сочетание образует невербальный способ коммуникации – интернет-общение. Оно заключается в том, что свою устную речь мы переносим письменно… Грубо и наглядно можно описать так: мы «говорим письменно» или «пишем устно». Хоть и звучит парадоксально, невозможно передать интонацию, чувства, эмоции одним лишь текстом, казалось бы. Но мы уже и не замечаем, как свершили это «чудо»!

Знаки препинания и шрифты

Парадоксальными становятся даже такие простые вещи, как знаки препинания или величина букв, которая раньше менялась лишь в начале предложения и в именах собственных. В наше время, когда случайно нажимаешь Caps Lock, фразы невольно кажутся АГРЕССИВНЫМИ! Многие после подобного спонтанного «всплеска клавиатурной эмоции» извиняются и предупреждают, что этот капс не несёт за собой негативные чувства. Но это доказывает, что при желании и умелом использовании заглавных букв можно донести эмоции, приближенные к реальным. Слова, «рождаемые» клавиатурой, легко становятся ещё и артистичными, элегантными, грубыми, деловыми, ведь интуитивно так воспринимаются разнообразные курсивы и шрифты.

Всё же слова электронной беседы не так далеки от устной, всё ещё довольно просты в понимании. Сложнее дела обстоят с разнообразными знаками препинания, которые, несмотря на неприметность и скудность, способны не только донести желаемую интонацию, но и донести её… неправильно. Даже когда ставится точка в конце короткой фразы в переписке, это может показаться признаком грубости, обиды, желания закончить разговор. «Собеседник», если можно так иронично назвать человека по ту сторону экрана, скорее всего, подумает: «К чему эта точка? Я что-то не так сказал? Чем я разозлил или обидел? Чем же заслужил эту злосчастную точку?!» Серьёзной и безэмоциональной точке есть харизматичные антиподы. Даже сейчас из обычного текста создан «аттракцион эмоций», полный вопросительных и восклицательных знаков! Удивительно! Не правда ли? А возможно, и ироничные выражения, метафоры, так старательно выделенные кавычками, вы читаете, воспринимая отдельно от основного текста, даже с другой интонацией. Осталось выделить в монологе немного загадочности и монотонности. Можно сымитировать разговорную протяжность, увеличивая количество букв в эмоционально-окрашенном слове или набор знаков.

Хм… Интереснооо, а замечали ли ВЫ, как интонационно выделяете свои диалоги???

Эффект незаконченности, задумчивости, устремлённого вдаль взгляда, как можно заметить, вызывает и многоточие, сопровождающее вас с первого абзаца. Оно же, вдобавок, может стать знаком того, что «кульминация» сообщения близко, будто барабанная дробь или постепенно нарастающая громкость в триллерах. Если бы, например, Пьеро и Бараш жили в наше время, общались в социальных сетях, то наверняка наполнили бы свою печатную речь многоточиями.

«Вдохновение увидеть нельзя. Его можно только почувствовать. Это когда что-то сонное… ленивое… очень тяжёлое и неподъёмное, как бегемот… становится лёгким, как облако… и летит-летииит…»

© Бараш (мультсериал «Смешарики», эпизод «Скамейка»)

«Здравствуйте, меня зовут Пьеро…»

© Пьеро (повесть-сказка «Золотой ключик, или Приключения Буратино»)

«Многоточие – это следы на цыпочках ушедших слов»

© Владимир Набоков.

Нарисованные эмоции

Конечно, диалог можно скрасить в буквальном смысле, используя яркие эмоджи и стикеры, которые делают человеческие эмоции разнообразнее, ведь в жизни мы не можем сделать из глаз сердечки и вообще обладать столь свободной мимикой. Количество «нечеловеческих» кругленьких эмоций по-настоящему внушает, если сравнивать с нашей эмоциональностью в реальной жизни, с нашими каменными лицами (в большинстве случаев). А ведь даже таких возможностей становится нам мало, чтобы идеально отразить желаемое. На поиск подходящего эмоджи уходит всё больше времени, доходит до того, что мы выбираем то, какого цвета сердечко послать, насколько удивлённого «колобка» отправить, какой степени злости должен быть мой стикер, а он будет в виде котёнка или вампира? А ведь немногие знают, что мир нарисованных «чувств» так в пару раз больше, чем на первый взгляд… Ведь стоит упомянуть про такое явление, как текстовые смайлы, которые использовать даже интереснее! Их плюс и сложность в том, что можно создавать эмоции самостоятельно. Они называются каомодзи. Их использование ещё больше затрудняет и без того сложный язык социальных сетей, но их можно сравнить с замороченными средствами выразительности, запутанными сравнениями, которые используются редко, но имеют место быть.

Существовали бы бок о бок с нами эмоциональные и яркие Арлекин, Крош, то их сообщения постоянно сопровождались бы стикерами, игрой капса и скобочками-улыбочками).

Речь настоящего и будущего

Следя за повседневными переписками, можно найти парадокс клавиатуры. Онлайн общение не позволяет понять собеседника и его эмоции, ведь мы не видим зеркало души человека, но способно выразить такие чувства, что в жизни показать сложно и даже невозможно. Это совсем не единственная «двуличная черта» интернет-общения.

С одной стороны, «искусство клавиатурных эмоций» – первый международный язык, который понятен даже подсознательно. Не нужно заучивать эмоджи, чтобы понять их значение, нет правил в использовании восклицательных знаков и многоточий. Даже исковерканные слова быстро уживаются в лексике всего мира, принимаются обществом, как известная всем аббревиатура «OMG». Но с другой… Вольность и краткость нашей интернет-речи не всегда упрощает жизнь. Ведь онлайн общение развивается постоянно и спонтанно, сленговые выражения исчезают из лексики так быстро, как и появляются, просто невозможно уследить за цифровым этикетом. Возможно, наступит день, когда текст на иностранном языке понимать будет легче, чем парочку сообщений в беседе, написанных на языке, что ранее был родным, а сейчас изменён до неузнаваемости. Даже может казаться, что язык всемирной паутины скоро запутается, если не начнёт своё развитие, как языки, дошедшие до нашего времени.

Неужели нам останется лишь дожидаться «Ломоносова нового поколения», который проведёт реформу интернет-речи? А что же станет с живыми языками всего мира? Они станут бедными или просто приспособленными ко времени? А может ли интернет-язык уничтожить все те, что создавались так долго и трепетно?

Конечно, у каждого человека своя точка зрения на этот счёт. Но пока есть люди, уважающие родной язык, грамотно и элегантно использующие его, устная и письменная речь будут существовать и по отдельности, сохраняя своё индивидуальное богатство. С ними языки продолжат жить, не угаснет и литературное творчество. Такие люди вокруг, ведь даже сейчас вы читаете газету юных школьников, которые берегут русский язык, добавляют в него новых красок, но не уничтожая всю его уникальность и естественное изящество… И нас много.

Стела про доблесть расскажет, а что ответим мы?Центр Челябинска. Аллея Славы, что покрыта тенью и скрыта от большинства отдыхающих, бесцельно бродящих по Кировке. А ведь в том неприметном местечке состоялось открытие стелы «Город трудовой доблести», посвященной заслугам Челябинска, его жителей во время Великой Отечественной войны. Те люди, которым всё же попалось на глаза это событие, лишь смотрели в сторону толпы, проходя мимо и уходя вглубь суетливых улиц. Совсем немного подходило к стеле, а оставалось до конца программы и того меньше. Да, некоторые не видят в этом мемориале и открытии смысла, другие же отзываются: «Это важное для города событие». Контраст мнений выражен на диктофонах юнкоров – Алины Сайрановой и Юлии Заболотной, которые провели опрос: «Каким должен быть город трудовой доблести?», «Как Вы относитесь к открытию стелы?», «Какое значение имеет она и новое звание для Челябинска, его жителей?»

– Я живу рядом, поэтому на стелу смотрела с самой закладки фундамента, я видела то, как устанавливали каждый блок. Поэтому вся эта стела сформировалась прямо на моих глазах. Я даже специально приходила, наблюдала. Я восхищалась трудом ребят, которые строили эту стелу. И буквально, как мама ребёнка ласкает, так они замазывали стыки. Вот народ, который действительно отдаст всё для своего города, – рассказала Валентина – педагог, отдавший несколько десятилетий воспитанию детей.

– Челябинск – крупный промышленный центр, действительно заслуживший зваться городом трудовой доблести. Причиной этому стали уральцы, которые внесли значительную лепту в войну. На самом деле, хочется отметить, что очень здорово сделали стелу – без ущерба прогулочной зоне, не тронули деревья, которые здесь растут. Да и вообще городу нужны такие запоминающиеся элементы, за которые можно цепляться среди панельных домов, – так ответил житель Челябинска, проходивший мимо стелы, что ещё ждала полудня, когда над ней засвистит фейерверк.

– Слишком много Россия вспоминает героизм СССР, а сейчас ничего не делает. Конечно, Челябинск заслужил звание, но эти памятники, которых и так очень много у нас, бессмысленны. В основном на такие мероприятия приходят те, кого попросили, пожилые, для которых это важно. Молодёжь уже давно считает, что нужно делать что-то новое, а не ворошить старое, – смело и честно высказала свои мысли молодая девушка, хладно наблюдавшая за открытием.

– Здесь проживаю более сорока лет и эту аллею знаю очень давно, видела и то, как она преобразовывалась. Что с ней сделали за последние годы – это просто замечательно, потому что здесь и боевая слава, и трудовая. А не отразить её было бы несправедливо. Ведь мы – действительно город трудовой славы, мы – Танкоград, это наша славная история, – уверенно, сразу представившись, ответила преподаватель второго педагогического колледжа.

– Знаете, я сегодня на открытие одна приехала, а завтра приеду с внуком. Понимаете, будет возможность и показать, и рассказать. Зачем ставят памятники? Мы ведь и так не забываем тех героев. Но появляется место, где можно поклониться и вспомнить те трудовые заслуги, – ответила юным корреспондентам Эльвира – член Совета ветеранов Металлургического района.

– Город трудовой доблести должен быть, в первую очередь, процветающим, чтобы в нём было приятно жить, трудиться, воспитывать детей. Но из нашего города уезжает очень много умных, талантливых людей. Мы, жители Челябинска, достойны большего, не только вот этой стелы. Наш город по праву получил свой новый титул, но он заслужил и что-то комфортное, из-за чего люди не уезжали бы, наоборот, ехали сюда, стремились создавать здесь свои семьи и доживать до старости, просто радоваться, жить, – с энтузиазмом поучаствовала в опросе прохожая, державшая за руку маленького ребёнка.

– В городе трудовой доблести должен быть баланс современного и памятного, что не позволит забыть о прошлом. Открытие стелы – отличный пример того, что мы помним о подвигах, чтим те усилия и труды, которые были приложены ветеранами для победы народа. Звание и стела – высокая и заслуженная оценка вклада, – ответил внук ветерана войны Людмилы Николаевны Журавлёвой, которая также пообщалась с журналистами: «Город трудовой доблести – чистый, красивый. В нём должны быть хорошие дороги, нам должно хорошо жить и ходить в нём. Стела понравилась, а ещё понравилось то, как отнеслись ко мне – к труженику тыла. 50 лет работала на свалке, а сейчас так хорошо со мной обращаются».

– Мы проходили мимо, решили посмотреть. У нас родители работали во время войны на тракторном заводе, – начинала свою историю пожилая прохожая, а её спутник останавливал, говоря, что это надолго. Но, как показалось, она желала рассказать до конца. «Я не могу без слёз», – ответила после женщина, всё же направившись в сторону вечного огня.

И вот возвышается стела «Город трудовой доблести». Кто скажет, что нет в ней смысла; кто пустит слезу, когда к ней придёт; кто вообще не заметит и мимо пройдёт…