Полная версия:

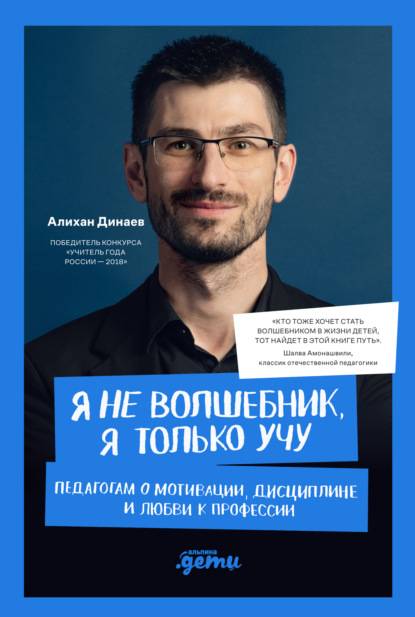

Я не волшебник, я только учу. Педагогам о мотивации, дисциплине и любви к профессии

Алихан Динаев

Я не волшебник, я только учу. Педагогам о мотивации, дисциплине и любви к профессии

Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436–ФЗ от 29.12.2010 г.)

Издано при содействии ПАО «Газпром нефть».

Главный редактор: Лана Богомаз

Руководитель проекта: Елена Булахова

Арт-директор: Таня Галябович

Литературный редактор: Елена Аверина

Корректор: Зоя Скобелкина

Компьютерная вёрстка: Ольга Макаренко

Дизайн обложки: Ариадна Сысоева

Иллюстрации: Ариадна Сысоева, Марина Ванюшкина

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Динаев А., текст, 2025

© Издание на русском языке, оформление, ООО «Альпина Паблишер», 2025

⁂

Предисловие

«Ученик – не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь. А зажечь факел может лишь тот, кто сам горит».

ПлутархДети – это энергия будущего. И от того, как ярко загорится их интерес к учебе и окружающему миру в школьные годы, какие мечты они пронесут через всю жизнь, во многом зависит их профессиональный путь.

В «Газпром нефти» мы понимаем, насколько важен труд педагогов – тех, кто открывает перед детьми новые горизонты и помогает им найти себя в сложном, стремительно меняющемся мире.

Современный учитель сталкивается с большим количеством вызовов: как удержать внимание цифрового поколения? Как говорить с детьми о науке и технологиях так, чтобы им было интересно? Как самим оставаться в курсе последних тенденций, не теряя связи с реальностью?

Мы как компания разделяем эту ответственность и стремимся дать учителям доступ к актуальным знаниям: о прорывных технологиях, новых возможностях для их учеников и для них самих. Потому что учитель – это не волшебник. За кажущейся легкостью преподавания стоит ежедневный труд, постоянное развитие и готовность идти вперед.

Эта книга – как месторождение знаний. Какие-то идеи лежат на поверхности, но их ценность становится очевидной только со временем. Другие требуют глубокой проработки и даже личного «технологического прорыва». Алихан завершает книгу важной мыслью: «Счастливый учитель – счастливый человек». И я искренне надеюсь, что она поможет вам почувствовать себя чуть счастливее, увереннее и вдохновленнее в вашем нелегком, но таком важном деле.

А. Ю. КоролёваНачальник управления по работе с персоналом и организационному развитию разведки и добычи «Газпром нефти»Мой сын-первоклассник, с которым мы увлеченно читаем «Гарри Поттера», недавно спросил: «Папа, ты волшебник?» После небольшой паузы (все-таки тяжело и немного обидно признавать, что ты – лишь магл) я ответил: «Конечно, я же учитель!»

Эта книга – для волшебников в обычном обличии. Для тех, кто каждый день строит мосты там, где другие видят стены, и может пошутить в разгар контрольной по русскому языку. Для тех, кто каждый день видит десятки детских глаз: иногда они горят интересом, нередко – выражают скуку и усталость. Для тех, кто ежедневно решает сотню проблем и задач, кто умеет одновременно объяснять тему нового урока, мирить поссорившихся за партой мальчиков, успокаивать главного хулигана школы (по закону подлости он учится именно в вашем классе), отвечать на сообщения директора и при этом излучать добро и свет. Также эта книга – для тех, кто хочет научиться всему вышеперечисленному. Она – для учителей.

Я постарался собрать в ней всё, что когда-то сам хотел иметь в начале своего профессионального пути: честные советы без занудства, работающие и практические идеи без нотаций, поддержку без лишнего пафоса. Но эта книга не только для молодых педагогов и студентов педвузов или колледжей. В нашей системе образования неоправданно мало внимания (книг, сил, денег и других средств) уделяется опытным педагогам. Молодым – надбавки к зарплате. А опытным что? Дополнительную нагрузку в виде наставничества? Книги опытным, состоявшимся педагогам нужны не меньше, чем молодым. И та, что вы держите в руках, – одна из них.

Эта книга – не о том, как стать «идеальным» учителем. Таких, честно говоря, в природе не существует. Она о том, как быть настоящим. Как учить и учиться, не теряя чувства юмора, запала и веры в то, что однажды кто-то из учеников скажет о вас: «Он изменил мою жизнь». Я собрал здесь советы, рекомендации, идеи для тех, кто хочет не просто «отработать», а прожить свою педагогическую жизнь ярко, свободно, успешно и счастливо.

Пусть эта книга станет для вас теплым письмом от коллеги, которое можно открыть в особенно трудный день и улыбнуться, письмом поддержки каждому, кто выбрал одну из самых важных и человечных профессий на свете. Она родилась из моих наблюдений, практики, бесчисленных ошибок, разочарований, маленьких побед, а также граблей, на которые мне не единожды приходилось наступать. Она появилась благодаря моим коллегам и наставникам, ученикам и студентам.

Написать ее было непросто. Я работал над ней почти каждый день на протяжении целого года. Еще полгода ушло на редактирование и правки в издательстве. Как часто говорит замечательный педагог Елена Станиславовна Елшина, зампредседателя Профсоюза образования России: «Одна минута выступления – это час подготовки, а минута хорошего выступления – 10 часов подготовки». За каждой главой этой книги – десятки часов работы, иногда – сотни уроков и выступлений, тысячи прочитанных страниц, бессонные ночи и многолетняя практика. Честно, искренне и максимально открыто я изложил весь свой опыт, поделился своими лучшими наработками и идеями.

Почему я решил написать эту книгу?1. Я уже много лет мечтал сделать это, но до недавнего времени считал, что мне еще рано. Учителя с 40-летним стажем посмеялись бы над моими 13 годами преподавания в школе и университете, да я бы и сам не стал читать работу начинающего педагога. Конечно, многому можно научиться и за три-четыре года, но для настоящей насмотренности и начитанности, понимания и глубины нужно больше времени. Знаком того, что «теперь уже можно», для меня стало не количество седых волос на голове, а то, что моя бывшая ученица (не студентка, а ученица!) стала одним из победителей городского этапа конкурса «Учитель года России».

2. У меня весьма разнообразный и необычный педагогический путь. Судите сами: я пять лет проработал в техническом университете, затем вел занятия по обществознанию в частном образовательном центре и готовил детей к ЕГЭ. Параллельно стал учителем в одной из крупнейших школ Грозного. Последние пять лет я совмещаю должность заведующего педагогической мастерской в Чеченском государственном педагогическом университете с преподаванием в различных школах республики. Четыре года я работал на 2,25 ставки. У меня есть опыт преподавания в самой обычной муниципальной школе в небольшом городе, одно время я каждую субботу ездил в высокогорную сельскую школу (два часа туда, два – обратно), был научным сотрудником факультета педагогического образования в МГУ им. М. В. Ломоносова, ведущим экспертом в Академии Минпросвещения. Еще до ковидного карантина я начал вести онлайн-занятия и частично продолжаю делать это сегодня. Много лет работаю с учителями, проводя курсы повышения квалификации, мастер-классы и тренинги. Был постоянным автором изданий об образовании. Мне даже довелось побывать в роли советника двух министров – федерального и регионального. Опыт интересный, согласны?

3. За последние 10 лет я прочитал огромное количество литературы для учителей и родителей – от отечественной классики до самых последних работ, от научных и научно-популярных трудов до художественной литературы. Работая над этим текстом, я перелопатил сотни научных статей, проштудировал результаты несметного числа исследований, изучил российский и зарубежный опыт крупнейших педагогов-практиков.

4. За последние семь лет я написал десяток книг – для школьников и даже дошкольников, студентов, учителей и родителей. Разработал и выпустил свыше 30 обучающих игр.

5. Как победитель конкурса «Учитель года России», я объездил страну от Калининграда до Магадана, провел несколько сот открытых уроков, мастер-классов, тренингов, практических занятий, игровых сессий, пленарных дискуссий. Мне посчастливилось познакомиться с тысячами педагогов, которые рассказывали о своих проблемах, о том, что хотели бы изменить и исправить, о том, чего им не хватает. Эта книга – попытка ответить на их вопросы и найти решения самых острых проблем.

Что вы найдете в моей книге1. Максимум пользы, минимум «воды» – это был мой главный принцип при написании.

Практика, практика и еще раз практика! В каждой главе будет множество конкретных, детальных и достаточно оригинальных советов, предложений и идей. Более того, мне было важно написать не просто много, а очень, даже слишком много советов, чтобы у вас был выбор и чтобы вы раз за разом возвращались к книге.

2. Есть проблема?

Есть решение! Каждая глава описывает определенную проблему, с которой сталкивается учитель, и многочисленные варианты ее решения. В подавляющем большинстве случаев за них не придется платить либо решение потребует не слишком больших вложений: берите и пробуйте хоть на завтрашнем уроке!

3. Прочный научный фундамент.

Педагогика – в некотором роде искусство, но в основе своей это наука. Поэтому, выявляя причины учительских проблем, формулируя выводы и предлагая рекомендации, я опирался на результаты исследований крупнейших отечественных и зарубежных педагогов и психологов, на проверенные в ходе многолетней практики теории и концепции. Ссылки на них вы найдете в конце книги.

4. Многочисленные дополнительные материалы.

Мой проект выходит за рамки обычной книги и не заканчивается на последней странице. По всему тексту вы найдете десятки ссылок, которые ведут к моим разработкам: чек-листам, инфографикам, презентациям, мини-пособиям, схемам, сборникам кейсов, обучающим играм…

5. Готовые решения для педагогов.

Каждая глава – это фактически готовый сценарий (один или несколько) для тренинга или мастер-класса. Так что моя книга может стать источником для вдохновения, если вы готовитесь к педагогическому конкурсу, выступлению на форуме, конференции или составляете план методических дней в школе.

6. Стиль.

Хорош он или нет – вы оцените сами. Но писал я эту книгу так, чтобы она была в равной степени интересна и студенту, и учителю, и директору школы, и доктору педагогических наук: просто, доступно, с юмором.

Как читать книгу? Можно в той последовательности, что я предлагаю. Но можно и в любом порядке, выбирая темы, которые волнуют вас особенно сильно.

Для кого эта книга? Для учителей с любым опытом, для будущих педагогов – студентов педвузов и педколледжей, для преподавателей ссузов и вузов, для директоров школ, для заинтересованных родителей и всех тех, кто переживает за систему образования в нашей стране. А тем, кто в этой системе работает, – специалистам и их начальникам, сотрудникам министерств образования и министрам – книга подскажет, чем живут учителя, как им помочь.

Помню, когда я учился в пятом классе, наша классная руководительница попыталась выяснить, кто чем хочет заниматься в будущем. Я с тревогой дожидался своей очереди, мысленно репетируя речь о своих планах стать футболистом, как Зинедин Зидан. Но в последний момент передумал и сказал, что просто хочу помогать другим. С тех пор мало что изменилось: я по-прежнему восхищаюсь Зиданом и все еще хочу быть полезным окружающим. Второе обстоятельство привело меня в школу, а затем – и к этой книге. Ну что, начнем?

I. Работа с учениками

1

Повышаем мотивацию учеников

Мы постоянно слышим: «Они не хотят учиться», «Им ничего не надо, мотивации – ноль», «Вот раньше дети стремились к знаниям, а сейчас все хотят быть блогерами». Так это или нет – утверждать сложно, но абсолютно точно можно сказать: каждое поколение ругает новое и тревожится по поводу неверных идеалов и недостаточной целеустремленности молодежи.

Однако к какому бы поколению ни принадлежали дети, по природе своей они любопытны, это настоящие экспериментаторы и исследователи, которые хотят узнавать и действовать. А школа далеко не всегда предлагает им для этого подходящие условия.

Я не случайно начал книгу именно с этой главы. Если нам удастся замотивировать детей учиться, то самая сложная и важная часть работы педагога будет выполнена. Поэтому сначала мы сосредоточимся на ключевых принципах мотивации, на ее стратегии. А в следующей главе поговорим о конкретных приемах и тактике. Впрочем, сотни советов и рекомендаций на эту тему вы найдете и в других главах.

Итак, наша задача – не заставить детей учиться, а заинтересовать их, вовлечь в этот процесс. Надо учитывать, что внешняя мотивация (стимулирование) в виде отметок, похвалы, наказаний, поощрений работает, но недолго: одни и те же способы приедаются. Чтобы эффект сохранялся, нужны всё более сильные стимулы – пряники повкуснее, кнут потверже. Без этого внешняя мотивация, как правило, пропадает. Вот почему любой специалист скажет, что гораздо важнее внутренняя мотивация: интерес ребенка, его потребность в знаниях и творчестве, азарт, желание быть лучше – все это по-настоящему вдохновляет его учиться.

ПОДХОД 1ДАЙТЕ УЧЕНИКАМ ПРАВО ВЫБОРАСовременные психологи и педагоги единодушно утверждают, что детям нужна автономия – возможность самостоятельно принимать решения и регулировать свои действия. Авторы одной из известных концепций мотивации, теории самодетерминации, Эдвард Деси и Ричард Райан называют автономию базовой потребностью.

Что дети могут выбирать самостоятельно?● Темы проектов и рефератов, книги для чтения или стихи для заучивания наизусть.

● Формат представления домашнего задания: презентацию, видеоролик, ментальную карту, инфографику, рисунок на ватмане, театрализованную сценку и так далее.

● Товарища по парной работе или партнеров по групповой работе.

● Дату сдачи задания (в пределах разумного, конечно).

● Место выступления. Если это возможно, то почему бы не позволить ребенку выступить в актовом зале, в рекреации или на школьном дворе?

Кроме того, дети могут поочередно (в том числе в паре) вести определенные «рубрики». Это может быть «Цитата дня», «Факт дня», «Герой дня»: ученики сами выбирают ярких исторических личностей и рассказывают о них или размещают эту информацию на стенде.

Когда у ребенка появляется право сказать: «Я хочу сделать так», то возникает и дополнительное чувство ответственности, и, как следствие, интерес к процессу.

ПОДХОД 2ДЕТЯМ НУЖНО ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЧАСТЬЮ ГРУППЫВторая потребность, определяющая внутреннюю мотивацию в теории Деси и Райана, – это сопричастность, принадлежность к сообществу. Мотивация растет там, где есть ощущение: «Мы вместе», «Меня принимают и поддерживают», «Я не пустое место, я имею значение».

Вот почему групповая работа – не просто дань педагогической моде. Проекты, созданные в парах и командах, коллективное выполнение заданий с распределением ролей, совместные работы (рисунки, бизнес-планы, стенгазеты, блоги, подкасты или видеоролики) – все это помогает детям почувствовать себя частью дружного коллектива.

Кстати, в проектах полезно и интересно объединять учеников из разных классов: десятиклассников с пятиклашками, выпускников с первоклассниками. Идите дальше, объединяйтесь с другими школами вашего города или села, со школами из других регионов и даже стран. Дружить можно и с детскими садами, и с колледжами, и с университетами. А про сотрудничество с семьей и родителями читайте во второй части книги.

ПОДХОД 3ПОДДЕРЖИВАЙТЕ РЕБЕНКА И ДАВАЙТЕ ЕМУ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬНаконец, третья потребность в теории Деси и Райана, от которой зависит внутренняя мотивация, – это самоэффективность и вера в свои силы. Детей нужно правильно хвалить, делать конструктивные замечания, отмечать прогресс, учить принимать свои промахи: «Ошибся? Отлично! Значит, мы на шаг ближе к тому, чтобы разобраться в теме!» Об этом, как и об «установке на рост», я еще расскажу в других главах.

ПОДХОД 4НАЙДИТЕ СМЫСЛ И ОБЪЯСНИТЕ ЕГО РЕБЕНКУ«Если есть зачем жить, можно вынести любое "как"», – писал философ Ницше. Этот же тезис своими годами, проведенными в концлагере, доказал знаменитый психолог и писатель Виктор Франкл. Детям критически важно знать ответы на вопросы: «Зачем мне это учить?», «Что мне это даст?», «Какую пользу от этих знаний я получу?», «Как эта информация связана с реальной жизнью, где и когда я смогу ее использовать?». Все это – главные вопросы, связанные с учебой, именно поэтому после двух первых глав о мотивации я пишу о том, как добавить больше практики в свой предмет. Если у вас есть убедительные ответы, то дети будут вовлечены, заинтересованы и мотивированны. Темы уроков, примеры, задания, истории – все это надо связывать с жизнью ребенка, его семьи, города и села, страны и мира, общества в целом. Вот для чего на уроках нужны кейсы – реальные ситуации, требующие решения.

ПОДХОД 5ВОВЛЕКАЙТЕ РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ ЭМОЦИИПедагогику в XXI веке часто называют педагогикой вовлечения. Мы запоминаем эмоционально окрашенные знания. Учителю и детям на уроке нужны истории (сторителлинг), юмор, интрига, неожиданные факты, игры и игровые элементы (баллы, уровни, челленджи).

ПОДХОД 6БОЛЬШЕ ЗАДАНИЙ НОВЫХ И РАЗНЫХИ самая эффективная педагогическая технология, и задание, полюбившееся детям, быстро наскучат, если пользоваться ими постоянно. Поэтому не зацикливайтесь на одних методах, пробуйте новые приемы и формы, используйте ресурсы, привлекайте новых людей (родителей, учителей, директора, старшеклассников). Рассадить детей в классе по-другому и сменить помещение – тоже неплохой способ обновления. Вы убедитесь, что разнообразие способно мотивировать не только детей, но и вас.

Может ли ребенок и после всего этого не хотеть учиться? Может, к сожалению. Из-за личных и семейных проблем, из-за плохого здоровья или врожденных особенностей и еще по тысяче причин. Даже лучшие ученики не способны проявлять глубокий интерес абсолютно ко всем предметам на каждом занятии. Иногда им нужно просто передохнуть, попробовать что-то новое, поговорить с кем-то о своих трудностях.

Как-то раз меня пригласили в одну из грозненских школ на «Разговор о важном». Я тщательно подготовился и провел вдохновляющее занятие. Без ложной скромности скажу, что не только я, но и дети были в восторге от урока. И лишь один мальчик за первой партой казался чужим на этом празднике. На уроке он положил голову на стол и закрыл глаза, пытаясь уснуть, но шум мешал, и тогда парнишка просто отстранился от всего. Кажется, он очень хотел побыть один.

Директор школы, сидевшая на последней парте, явно испытывала неловкость за «плохое поведение» ее ученика. У меня сохранилось великолепное селфи с этим классом. Все дети радостно улыбаются и машут, а наш печальный герой еле держится на ногах и словно умоляет оставить его в покое и не мучить всеми этими глупостями. На перемене я тихонечко спросил у мальчика, все ли с ним в порядке. «Вчера ночью папа из Москвы вернулся, и я заснул только в три ночи», – ответил пятиклассник.

Помните о том, что мы не всесильны и не можем заставить учеников сидеть на всех своих занятиях с горящими глазами. Но дать этим глазам повод загореться мы, безусловно, способны.

СОВЕТ: Перейдите по ссылке https://vk.com/video-194092333_456239305 и посмотрите мой видеоурок (лекцию) о том, как мотивировать учеников.

2

Продолжаем повышать мотивацию

(приемы и лайфхаки)В этой главе вообще не будет теории, только 10 учительских приемов, которые можно опробовать уже на завтрашнем уроке. Они не потребуют от вас заметных затрат времени и сил, а отклик от учеников вы получите большой.

1. Всегда поясняйте, почему ваши задания важныДобавляйте к каждому заданию небольшое примечание, например:

● «Это упражнение помогает говорить красиво и убедительно».

● «Таким способом учатся работать с информацией в вузе».

● «Эта тема научит не попадаться в лапы финансовых мошенников».

● «Это умение в определенных ситуациях может спасти жизнь».

2. Используйте персональные вызовыПопробуйте в хорошем смысле взять ученика «на слабо».

● «Ты отлично решаешь обычные задачи. А сделаешь олимпиадную?»

● «Теорию относительности не понимают 99 % людей. Но ведь ты наверняка хочешь быть в числе оставшегося 1 %?»

● «В последние пять лет никому из моих учеников не удавалось это решить…»

● «Между прочим, в этом задании у меня была ошибка. Но никто в классе ее даже не заметил».

● «Я уже три раза объяснял эту тему Роману. Он не понимает. Может, у тебя получится ему помочь?»

3. Используйте прием «невидимый учитель»Прием оригинальный и забавный: сообщите детям, что выйдете минут на семь, и предложите им самим разобраться в новой теме. Для этого они получат от вас конспекты, карточки, видео, схемы и т. д. Вернувшись, проверьте степень их готовности и обсудите тему. Это необычный вызов для всего класса, при котором дети получат больше самостоятельности и ответственности, а учитель – немного отдыха.

4. Визуализируйте прогрессТолько прогресс не отдельных учеников (лишняя конкуренция и выставление оценок напоказ нам не нужны), а всего класса. Придумайте вместе с детьми коллективную цель: например, 100 «пятерок» по химии в четверти. Поставьте «счетчик» на видном месте – в конце каждого урока один из учеников будет его обновлять. Общая задача будет мотивировать и объединять класс.

5. Давайте время на обдумывание вопроса– Антон, в каком году была Бородинская битва?

– Э-э-э…

– Ясно. На этот вопрос отвечает Наташа.

– А-а-а…

– Все понятно. Ришат, назови год Бородинского сражения.

– Что?

– Бородинская битва.

– А что с ней?

Наверняка у вас происходили подобные диалоги на уроках. Когда-то меня шокировал тот факт, что обычно учитель дает детям на ответ всего полторы-две секунды. Вы задали вопрос, а ответа нет в течение аж двух секунд? Все, отвечает следующий. Но подождите, ведь этого времени катастрофически мало! Одни ученики могли даже не расслышать вопрос. Другие – не успели понять, о чем вы спрашиваете. Третьи уже хотели дать ответ, но не успели. Четвертые от стресса потеряли дар речи. А тут еще рядом с ними поднимается лес рук и ученический хор из «можно я, можно я». Как тут вообще можно ответить, даже если знаешь тему?! Такие ситуации сильно демотивируют.

Договоритесь с детьми соблюдать следующее правило. Если вы задаете ученику вопрос, то в течение хотя бы пяти секунд ВСЕ остальные должны молчать, НИКТО не поднимает руку. В эти пять секунд ученик может спокойно обдумать ответ и выдать его. На самом деле даже пять секунд – мало, но все-таки заметно больше, чем полторы-две. Детям важно знать, что у них есть время, что их не заткнут одноклассники или учитель, что мнение каждого будет услышано. «Правило пяти секунд» – способ создать психологически комфортную среду для всего класса.

6. Используйте метод «быстрых свиданий»Слышали о спид-дейтинге? В зале собираются десятки незнакомых друг с другом мужчин и женщин. Случайным образом они рассаживаются за столики по двое и начинают общаться. У них есть несколько минут, чтобы понять, хотят ли они продолжать знакомство или лучше сразу все закончить. Во втором случае они пересаживаются к новым собеседникам.