Полная версия:

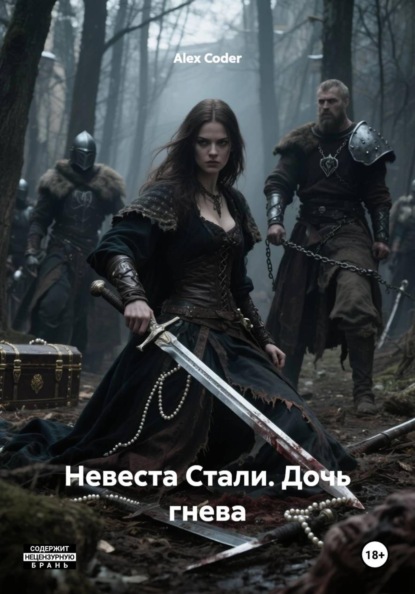

Невеста Стали. Дочь гнева

Весняна обдумывала.

Она перевела взгляд на свои красные, огрубевшие руки, лежащие на коленях поверх засаленного платья.

Что у нее было? Гнилая изба? Могила матери? Рябой пастух Микула, что вчера зажал её у реки, облапав грубыми ручищами, и только чудом она вырвалась, пообещав прийти позже? Завтра он не будет спрашивать. Завтра он возьмет силой, и никто в деревне не заступится. Скажут – сама хвостом крутила.

А здесь… риск. Страшный. Но приз – жизнь. Жизнь, где едят на серебре. Где спят до полудня. Где бьют, а не тебя бьют.

В темноте бани глаза Весняны сузились, превратившись в две щелочки. В них вспыхнул холодный расчет хищника.

– Ладно… – промедлила она. – Допустим. Я влезу в твою шкуру. Я лягу под старика. Я стерплю. Но одной шкуры мало.

– Что? – не поняла Яра.

– Я сказала, что я получу? – голос Весняны окреп, в нем появились визгливые, требовательные нотки. – Ты бежишь на свободу. У тебя ни долгов, ни мужа старого. А я в клетку лезу. За это плата нужна.

– Ты получишь всё! – Яра развела руками, почти крича шепотом. – Моё имя! Моё приданое – сундуки с мехами, полотно! Мою жизнь сытую!

– Приданое – мужу, имя – воздухом не наешься, – перебила практичная дочь вдовы. – Я здесь остаюсь, в гадюшнике. Мезенмир твой на меня коситься будет. Рот слугам заткнуть, если что не так – серебро нужно. Сейчас. Живое серебро.

Весняна хищно подалась вперед.

– Я знаю, у тебя есть. Сбережения матери твоей покойной. Те, что ты в ларце под половицей прячешь. Отдай. Тебе в лесу они пригодятся, спору нет, но мне они нужнее. На первое время. Чтобы я тут с голым задом, как дура, не сидела, пока муж в казну свою не пустит.

Ярослава замерла. Это серебро – старинные гривны и кольца – было всем, что осталось от материнской любви. Это был её билет в новую жизнь, её подушка безопасности в огромном, страшном мире за стенами терема.

Но она посмотрела на лицо Весняны – искаженное жадностью и страхом. Подруга торговалась не за деньги, она торговалась за свою шкуру.

– Хорошо, – выдохнула Яра, чувствуя странную легкость. Словно отрезая кошель, она отрезала и последнюю нить, связывавшую её с прошлым. – Забирай. Всё отдам. Только кинжал маленький оставлю. Он дешевый, рукоять простая. Он мне как память… и защита.

Весняна облизнула губы.

– Кинжал бери. Железяку не жалко. А монеты неси сейчас.

Яра кивнула.

– И помни про план. Завтра ночью. Стражнику у дверей, Власу, поднесем молоко с твоей сонной травой. Я соберу вещи. Подменимся здесь же, в бане. И я уйду с первым купеческим обозом на рассвете.

– С Твердилой, купцом новгородским, я договорюсь, – неожиданно деловито добавила Ярослава, вставая с полка. – У меня и для него монета припасена.

– Договорись, – усмехнулась Весняна в темноте. – Только смотри, подруга… Обратной дороги не будет. Наденешь мои лохмотья – они к коже прирастут.

– Я знаю, – ответила Ярослава из дверного проема. – Я на это и надеюсь.

Она вышла в ночь, оставив Весняну одну в темноте бани. Вдова дочь сидела и улыбалась, представляя, как завтра на её огрубевшие пальцы лягут холодные, тяжелые серебряные кольца. Страх отступил. Остался только голод.

Глава 4. Страж Порога

Ночь навалилась на терем тяжело, словно мокрое, черное одеяло, которым глушат пожар. Луны не было. Небо затянуло низкими тучами, и во всем мире осталась только густая, чернильная тьма да вой осеннего ветра, скребущегося в кровлю как голодный пес.

Ярослава сидела в своей горнице, одетая не для сна, а для пути.

На ней не было ни жемчужных обнизей, ни дорогих серег, что оттягивали уши. Только простая рубаха из грубого льна, которая натирала нежную кожу, темная понева да шерстяной платок, чтобы скрыть лицо. Она сидела на сундуке, сцепив руки так крепко, что пальцы побелели.

Ждала.

За дубовой дверью было тихо, лишь изредка доносилось сопение, переходящее в могучий, булькающий храп. Влас. Стражник, приставленный отцом, "дабы дурь девичья в голову не ударила перед свадьбой".

Влас был мужиком крепким, как старый дуб, и верным, как цепная собака. Силой его было не пройти, хитростью – не взять. Но у любой собаки есть слабость – сладкая кость да крепкая брага.

Весняна сработала чисто.

Еще днем, когда Влас маялся от скуки у дверей, она пронесла ему жбан с медовухой. "Для сугрева, дядька Влас, а то сквозит тут". В меду была растворена сон-трава – дурман, который Весняна выменяла у кривой лекарки на краю посада за Ярину любимую алую ленту, расшитую шелком. Ленту было жаль, но свобода стоила дороже.

Теперь Влас спал мертвым сном. Хоть в ухо ему кричи, хоть из пушки пали – до утра не встанет.

Яра подошла к двери. Потянула кованую ручку на себя.

Дверь даже не шелохнулась.

Ярослава знала это. Знала, но все равно похолодела от отчаяния.

Засов.

Тяжелый брус мореного дуба, толщиной в мужскую руку, лежал в железных пазах снаружи. Влас задвинул его перед тем, как приложиться к жбану, следуя приказу.

"Чтоб не сбежала, пока я сплю", – видимо, была последняя трезвая мысль стражника.

Весняна не могла его открыть – она должна была сидеть тихо, чтобы никто не заподозрил её присутствия до рассвета. Открыть засов мог только тот, кто был в коридоре. Но в коридоре никого не было.

Ярослава оказалась в ловушке. В каменном мешке, где она должна дождаться утра, чтобы стать товаром для старика.

– Нет… – прошептала она, прижимаясь лбом к холодному дереву. – Нет!

Она метнулась к окну. Слюдяные оконца были крошечными – голова не пролезет. Во втором этаже терема они сделаны так, чтобы вор не залез и девка не выпала.

Оставался лишь один путь. Тот, о котором в церквях не говорят, но к которому прибегают все – от смерда до князя, когда людские силы кончаются.

Ярослава подошла к печи.

Русская печь в углу горницы была теплой, большой, словно спящий белый медведь. Это было сердце дома. И в тени за печью, там, где скапливалась пыль и паутина, где трещали сверчки, жило Нечто.

Она дрожащими руками достала из-под лавки припасенное блюдце. Налила в него густого, жирного парного молока. Рядом положила кусок медовых сот, истекающих янтарем.

Она опустилась на колени перед черным зевом подпечья. Страшно. Няньки пугали в детстве: "Не зли Хозяина, задушит ночью". Но сейчас страх перед отцом и будущим мужем был сильнее страха перед Нечистью.

– Хозяин, батюшка… – голос Яры сорвался на шепот. Она поклонилась до пола, касаясь лбом досок. – Дедушка-суседушка… Прими дар. Не отвернись.

Тишина. Только ветер воет в трубе.

– Не ради службы прошу, не корысти ради… Ради жизни прошу. Гниль в доме поселилась, Батюшка. Ты же видишь. Ты всё видишь.

Яра говорила быстро, глотая слезы. Она говорила не с монстром, а с самой сутью своего Рода.

– Отец угасает, разум его помутился, кровь портится. Мезенмир… брат мой… он дом пропьет, он стены по бревнам раскатает, он гнилой человек. Род умирает, Хозяин. Я – ветвь живая. Если останусь – засохну вместе с ними, сгнию заживо. Выпусти меня! Дай мне прорасти в другом месте! Сохрани семя!

В темном углу, там, где веник стоял ухватом кверху, зашуршало. Будто мышь пробежала? Нет, тяжелее мыши.

Послышалось кряхтение. Старое, скрипучее, как половицы этого дома.

Из густой тени показались два маленьких красных уголька. Они не моргали.

Яра замерла, не смея дышать.

В полосу слабого света от ночника вполз… нет, скорее, выкатился небольшой комок. Он был похож на спутанный клубок старой серой шерсти, весь в пыли и паутине. Короткие кривые ножки, обросшие волосами, длинные руки с цепкими пальцами, напоминающими корни.

Домовой.

Хозяин. Страж. Душа Дома.

Он посмотрел на блюдце с молоком. Понюхал воздух крошечным носом, спрятанным в густой бороде. Потом поднял взгляд на Ярославу.

Этот взгляд был тяжелым, древним, как сама земля. В нем не было человеческой жалости. Домовые не умеют жалеть. Они умеют беречь.

Он видел этот дом насквозь. Видел черную язву на ноге Мстислава, пожирающую хозяина. Видел пьяную, мутную душу Мезенмира, который уже мысленно продал стены, в которых родился. Видел грядущий упадок. Паутину в красном углу. Разбитые окна. Холодный очаг.

Этот дом был мертв, просто он еще не знал об этом.

Держать эту девку здесь – значит обречь и её. Последнюю чистую каплю крови.

Существо тихо вздохнуло – звук был похож на шелест сухой листвы. Домовой не притронулся к молоку. Ему не нужна была еда. Ему нужен был Порядок. Иногда, чтобы сохранить порядок в будущем, нужно нарушить его в настоящем. Выпустить птицу из горящей клетки – это тоже сохранение.

Он отвернулся от Яры и, странно переваливаясь, скользнул в тень у порога, растворяясь в ней, словно клочок тумана.

Ярослава осталась стоять на коленях, оглушенная тишиной.

"Не принял? Не помог?"

И тут…

Скр-р-р…

Звук был тихим, но в ночной тишине он прозвучал как гром. За дверью.

Скр-р-р-р-ы-ык…

Тяжелый дубовый брус двигался. Медленно, с трудом, рывками, будто невидимая, но очень сильная рука толкала его, упираясь в шершавое дерево. Дерево скрипело о железо скоб.

Яра зажала рот руками, чтобы не вскрикнуть.

Влас не проснулся. Сон-трава держала его крепче цепей. Лишь всхрапнул громче, повернувшись на другой бок на лавке.

Звук прекратился. Глухой удар дерева о дерево. Засов вышел из пазов. Путь был открыт.

Домовой открыл ей не за молоко и мед. Он открыл, потому что понимал: чтобы Род выжил, ему нужно уйти отсюда. В этих стенах жизни больше нет.

Ярослава встала. Ноги были ватными. Она подхватила узелок с пожитками, в последний раз оглянулась на свою комнату, ставшую теперь чужой, и толкнула дверь.

Та подалась мягко, бесшумно, словно смазанная маслом.

Перед ней зиял черный коридор. Влас спал, прислонившись спиной к стене, раскрыв рот.

Ярослава перешагнула через его вытянутые ноги. Из тьмы угла, кажется, сверкнули два красных огонька и тут же погасли.

– Спасибо, Хозяин, – одними губами выдохнула она.

И шагнула в темноту, навстречу своей новой, страшной судьбе.

Глава 5. Смена кожи

Дверь отворилась беззвучно, будто впуская сгусток ночного мрака. Весняна скользнула внутрь тенью – быстрая, бесшумная, привыкшая не привлекать внимания.

Они не зажигали лишних свечей. Хватало огарка, чадившего на столе, чтобы в дрожащем полусвете совершить этот странный обряд превращения.

Одежду сбрасывали лихорадочно. Шорох ткани в тишине казался оглушительным.

Ярослава стащила с себя тонкую нижнюю рубаху из беленого льна, оставшись на мгновение нагой и беззащитной перед холодом комнаты.

Весняна, скинув свое рванье, жадно потянулась к богатству.

Тяжелый летник из вишневого бархата, расшитый золотой нитью по вороту, упал на плечи дочери вдовы. Ткань легла на огрубевшее от работы тело мягкой, теплой лаской.

И произошло чудо. Или проклятие.

Едва застегнув фибулу на груди, Весняна изменилась. Сутулость прачки, привыкшей гнуться над рекой, исчезла. Спина выпрямилась. Подбородок вздернулся. Она провела ладонью по бедру, чувствуя под пальцами не дерюгу, а гладкий, царственный ворс.

В ее глазах, отразивших огонек свечи, исчез страх затравленного зверя. Там зажегся холодный блеск хозяйки.

Ярослава же натянула на себя платье подруги.

Грубая, колючая шерсть поневы тут же впилась в ноги, кусая нежную кожу. От рубахи несло застарелым, кислым потом, речной тиной и дешевым луком. Этот запах, въевшийся в волокна, казалось, душил.

Яра сразу стала меньше. Серее. Незаметнее. Она превратилась в пыль под ногами, в ту самую "голь", на которую не смотрят бояре.

– Вот, – Ярослава протянула Весняне тяжелый кожаный кошель. – Сбережения матери. Тут гривны, серебряные кольца, немного византийских монет. Хватит, чтобы подкупить слуг или… прожить, если что пойдет не так.

Весняна выхватила мешочек хищным, резким движением. Взвесила на руке, довольно хмыкнув.

– И гребень, – Яра положила на стол костяной гребень с резными птицами. – Он заговорен на женскую долю. Мама говорила…

– Оставь там, – перебила Весняна, не глядя на нее.

Она уже сидела у медного зеркала. Дрожащими от жадности руками она примеряла массивные височные кольца с бирюзой. Она смотрела на свое отражение и не верила. Из мутной меди на нее глядела боярыня. Красивая. Властная.

"Это я, – читалось в её взгляде. – Это моё место по праву".

Ярослава стояла у двери, чувствуя себя лишней в собственной комнате. Между ними выросла стена – толщиной в кошелек золота и сословие.

– Весняна… – тихо позвала она.

Та даже не обернулась. Она была занята – поправляла складку на рукаве.

– Иди уже, – бросила она через плечо. Голос ее стал чужим. В нем звенел металл. – Чего стоишь? Стражник проснется. Вали отсюда. И дверь прикрой плотнее, дует.

Ни "спасибо". Ни "прощай". Ни объятия напоследок. Для Весняны подруга детства умерла в ту секунду, как отдала платье. Осталась только соперница, тень, от которой нужно избавиться.

В этой комнате теперь была только одна Ярослава Мстиславна. И это была не та, что стояла у порога в лохмотьях.

Яра стиснула зубы, глотая горький ком обиды. Она нашарила рукой на поясе ножны. Маленький кинжал с потертой рукоятью. Единственное, что она не отдала. Холодная сталь прикоснулась к бедру сквозь грубую ткань, и это придало сил.

– Прощай, – шепнула она спине той, кто украла её жизнь (или спасла её – Яра уже не знала).

Она вышла в темный коридор.

Влас спал все так же крепко, пуская слюну на бороду. Яра прошла мимо него на цыпочках, затаив дыхание. Сердце колотилось о ребра, как птица в силках. Только бы не скрипнула половица. Только бы он не открыл глаза и не схватил «нищенку», что шныряет по господскому дому.

Пронесло.

Заднее крыльцо встретило ее сырым ветром. Яра, ежась от холода, просочилась сквозь тени хозяйственного двора к дыре в частоколе, которую знала с детства. Псы, чуя знакомый запах (пусть и смешанный с запахом нищеты), лениво тявкнули, но не залаяли.

За забором, на тракте, темнели силуэты груженых телег.

Купец Твердило, мужик кряжистый, с бородой лопатой и глазами-буравчиками, проверял упряжь. Увидев фигуру в лохмотьях, он потянулся к дубинке.

– Твердило, – негромко окликнула Яра. – Это я. Мы договаривались.

Купец опустил руку. Он подошел ближе, светя фонарем ей в лицо.

– Ишь ты, – крякнул он, оглядывая ее с головы до пят. – Была пава, стала ворона. Голь перекатная, да и только. Хорошо замаскировалась, бояры…

– Цыц! – шикнула Яра. – Нет больше боярышни. Марья я теперь. Сирота.

– Ну, Марья так Марья, – Твердило усмехнулся в бороду, пряча в кошель вторую половину обещанной платы, которую Яра ему сунула. – Деньги не пахнут, а одежда – дело наживное. Только вот глаза твои…

Он прищурился.

– Взгляд-то не спрячешь. Смотришь как волчонок, а не как холопка. Спрячь глаза, девка. Беда от них будет.

Он сплюнул под колесо и кивнул на крайнюю телегу, груженую мешками с зерном.

– Лезь под рогожу. Там сухо. И сиди тихо, как мышь под веником, пока от города верст на десять не отъедем. Лешие с тобой, да чтоб нам дорогу не спутали.

Яра, цепляясь сбитыми ногтями за борт, вскарабкалась на воз. От мешков пахло пылью и зерном, от рогожи – дегтем. Она зарылась в солому, натянув грубую дерюгу на голову.

Вскоре послышался окрик возничего, свист кнута, и телега, скрипнув осями, качнулась.

Караван тронулся.

Ярослава лежала в темноте, сжавшись в комок. Колеса мерно стучали по грязи. Каждый оборот колеса уносил ее все дальше от родного дома, от умирающего отца, от брата-предателя, от шелковых перин.

В кармане не было ни гроша. На ней была чужая, вонючая одежда. Впереди была неизвестность.

Страх ледяной рукой сжал сердце, но следом пришло другое чувство. Странное. Пьянящее.

Сквозь щель в рогоже она видела кусочек ночного неба.

Она была свободна.

И она была абсолютно, бесконечно одна.

Глава 6. Трясина и Яблоко

Свобода пахла не ветром и луговыми травами, как мечталось в душном тереме. Свобода пахла мокрой псиной, конским потом и прогорклым дегтем.

Караван купца Твердилы полз уже пятый день. И с каждым днем этот путь все больше напоминал пытку. Осенняя распутица превратила тракт в жирную, чавкающую трясину, которая жадно хватала колеса телег, не желая отпускать добычу. Лошади хрипели, выкатывая налитые кровью глаза, возницы орали матом, хлеща несчастных животных, а небо, серое и низкое, равнодушно сыпало мелкой, промозглой моросью.

Ярослава – теперь для всех Марья – шла рядом с телегой, держась рукой за скользкий борт.

Сапоги Весняны, грубые, стоптанные набок, оказались велики и жесткие, как деревянные колодки. Ступни горели огнем. Каждый шаг отдавался болью: стертая кожа на пятках лопнула, портянки пропитались сукровицей и грязью, присохнув к ранам.

Твердило, сидевший на передке первой телеги, закутанный в медвежью шубу, был скуп не только на слова, но и на жизнь.

– Жрать в Киеве будете! – рыкал он на привале. – А здесь нечего брюхо набивать, лошадям тяжелее идти!

На обед выдавали сухари – черствые, каменные куски черного хлеба, о которые можно было сломать зубы. Их приходилось долго размачивать в воде, чтобы проглотить. Вода была под стать еде: ее черпали из бочек, набранных еще в прошлой деревне. Она застоялась, пахла тиной и затхлостью, на поверхности плавали какие-то щепки. Пить эту жижу Ярославе, привыкшей к ключевой воде из серебряного ковша, было мучительно. Но жажда не знает гордости. Она пила, закрыв глаза и зажимая нос, стараясь не думать, что плавает на дне бочки.

Яра поняла: она здесь – ничто. Даже не служанка. Лишний рот, заплативший за то, чтобы молча страдать. Она стала "мясом", которое везут на рынок жизни.

Вечером пятого дня караван встал на ночевку у кромки темного ельника. Яра сидела у колеса, пытаясь размотать присохшую к ноге тряпку, и закусывала губу, чтобы не взвыть.

Рядом опустилась тень.

– Держи.

К ней прибился Ждан. Из всей охраны – сборища угрюмых, битых жизнью мужиков, смотревших на "Марью" сальными взглядами, – он один был другим.

Молодой, не старше двадцати. Лицо конопатое, открытое, нос картошкой, а в глазах цвета летней травы прыгали веселые бесята. Он еще не успел огрубеть, не успел напитаться дорожной злостью.

Яра подняла голову. Ждан протягивал ей яблоко.

Маленькое, сморщенное, с коричневым бочком, оно, казалось, вобрало в себя все тепло ушедшего лета.

– С родительского сада припас, – улыбнулся парень, и щербинка между передними зубами сделала его похожим на ребенка. – Мамка в дорогу сунула. Бери, Марья. А то ты на призрака похожа. Того и гляди ветром сдует.

Ярослава взяла яблоко грязными, дрожащими пальцами. Поднесла к лицу. Сквозь запах навоза и мокрых овчин пробился тонкий, нежный аромат антоновки. Запах дома. Запах той жизни, которой больше нет.

Она вгрызлась в мякоть жадно, хищно. Кислый сок брызнул на язык, и от этой сладости у неё свело скулы.

Ждан присел рядом на корточки, поправляя пояс с топором.

– Чего такая смурная-то? Все молчишь да молчишь. Али обидел кто?

Яра прожевала кусок, чувствуя, как тепло разливается по пустому желудку.

– Боюсь, – честно сказала она. Голос был хриплым от долгого молчания. – Страшно здесь. Лес… темный. Люди… злые.

Ждан рассмеялся, звонко хлопнув себя по колену.

– Тю! Не боись, Марья! Мы с парнями лихие, мы тут каждую кочку знаем. Со мной не пропадешь! Топор у меня острый, рука крепкая.

Он выпятил грудь, красуясь.

– Вот доедем до Киева, там красота! Церкви златоверхие, Днепр широкий – конца-края не видать! Терема каменные, торг шумный. Там жизнь другая, веселая. Я там уже два раза был. Может, наймусь в гридни к князю. Куплю себе кафтан красный, сапоги сафьяновые…

Он болтал без умолку, рисуя в воздухе руками картины их будущей прекрасной жизни. А Ярослава доела яблоко, до самого черенка, и смотрела на него.

Смотрела не в веселые глаза, а ниже.

На его шею.

Она была тонкой, мальчишеской. Ворот грубой рубахи был расстегнут, и в ямке между ключицами беззащитно билась жилка. Тук-тук. Тук-тук.

И вдруг в голове Яры, словно червь в том яблоке, шевельнулась странная, страшная мысль.

«Какой он мягкий. Какой хрупкий. Один удар – и всё. Хрустнет, как сухая ветка».

Её пальцы непроизвольно сжались, словно сжимая невидимую рукоять.

Ей стало жутко от самой себя. Откуда это? Раньше она бы умилилась его доброте. А теперь… теперь она смотрела на своего защитника и видела не парня, а ходячий кусок плоти, который слишком легко повредить.

– … а девки там, говорят, песни поют так, что заслушаешься! – продолжал щебетать Ждан, не замечая её взгляда.

– Спасибо за яблоко, – оборвала его Яра, отводя глаза. – Спать пора, Ждан.

Она отвернулась к телеге, натянув рогожу на голову, чтобы он не увидел того холодного, оценочного выражения, что застыло в её серых глазах.

Доброта в этом лесу казалась ей теперь не даром, а слабостью. Непростительной слабостью.

Глава 7. Цена беспечности

Утро не принесло рассвета. Мир просто посерел, растворившись в густом, липком тумане. Это был не легкий речной пар, а настоящая белая стена, плотная, как скисшее молоко. Она глушила звуки, искажала расстояния. Даже уши лошадей, запряженных в первую телегу, казались размытыми тенями.

Караван едва полз. Твердило, сидевший на облучке, нервничал, поминутно оглядываясь, но жадность гнала его вперед – купец не хотел терять ни часа.

– Шевелись, клячи! – прикрикнул возница, ленивый мужик по имени Прохор. – Чего встали?

Ответом ему стал не стук копыт, а влажный, хлюпающий звук. Чвяк.

Словно мясник с размаху разрубил кусок сырого мяса на колоде.

Прохор даже не вскрикнул. Его голова мотнулась назад, и там, где секунду назад было лицо – курносое, с сонными глазами, – вдруг расцвела страшная, черно-красная дыра.

Тяжелый боевой топор, вылетевший из молочной белизны, вошел прямо в переносицу, расколов череп, как глиняный горшок. Возница мешком повалился под колеса, и только тогда из тумана раздался свист.

Никто не кричал "Сдавайся!". "Лихие люди" – лесные разбойники, что живут грабежом, – слов на ветер не бросали. Они сразу пришли убивать.

– К бою!!! – заорал Твердило, срывая с плеча арбалет, но выстрелить не успел. В борт телеги, в вершке от его колена, вонзилось копье.

Начался ад. Туман ожил. Из него полезли серые фигуры в звериных шкурах, воняя псиной и немытым телом.

Лошади бились в упряжи, ломая оглобли, их визг перекрывал лязг железа и мат охранников.

Ярослава застыла, оглушенная. Кровь Прохора брызнула ей на рукав чужой рубахи. Она смотрела на мертвого возницу, по которому проехало колесо, и не могла сдвинуться с места.

– Марья!!!

Сильная рука схватила её за шкирку и швырнула вниз, в грязь.

Ждан. Его лицо было бледным, конопушки на носу казались черными точками. В руке он сжимал топор, который ходил ходуном.

– Под телегу! Живо! – заорал он, срывая голос. – Не вылезай!!!

Он пихнул её ногой под днище воза. Ярослава ударилась плечом об ось, но послушалась. Она вжалась в мокрую землю, пахнущую навозом и теперь уже – свежей медью крови.

Её мир сузился до узкой полоски пространства между колесами и землей.

Отсюда, снизу, бой выглядел как безумный танец ног. Сапоги Твердилы. Лапти нападающих. Грязные портянки. Кто-то упал прямо перед ней, хрипя и царапая грязь ногтями, а потом его голову размозжила дубина, оббитая гвоздями.

Яра зажала рот обеими руками, давя в себе крик.

Над её головой, прикрывая борт, дрался Ждан.

Он был смелым. Глупым и смелым.

– Н-на, сука! Получи! – орал он, размахивая топором, как колуном для дров.

На него вышел Огр. Или человек, похожий на медведя. Огромный разбойник, закутанный в бурую шкуру, возвышался над Жданом на голову. В руках он держал не меч, не топор, а рогатину – тяжелое охотничье копье с широким наконечником, каким берут вепря.

– Отойди, сопляк, – прогудел гигант.

Ждан не отошел. Он знал, что за его спиной, под телегой, дрожит девчонка, которой он вчера подарил яблоко. В его голове это был момент славы. Момент, когда он станет гриднем.