Полная версия:

Роль кислотно-пептического фактора в развитии кислотозависимых заболеваний организма

Вышеприведенные теории получили своё подтверждение в экспериментах, при которых язва получена на различных моделях: неврогенной, пептической, химической, сосудистой, травматической. Однако ни в одном случае не удалось получить модель язвенной болезни человека с хроническим и рецидивирующим течением. Все вышеприведенные модели подтверждают полипатогенетичность в образовании язвенного дефекта слизистой.

Всё же ведущая роль в патогенезе развития язвенного дефекта принадлежит кислотно-пептическому фактору. Этому свидетельствует то обстоятельство, что метанализ многочисленных клинических исследований установил, что при рН выше 3 ед., на протяжении 18-20 час в течение суток, 100% язв двенадцатиперстной кишки гарантировано рубцуется за 4 недели и 100% язв желудка – за 8 недель (Ивашкин В.Т., 2002). Таким образом, частота и скорость полного заживления язв желудка и двенадцатиперстной кишки определяется способностью антисекреторных препаратов стабильно, на протяжении суток, поддерживать рН внутри желудка выше 3 ед.

Кислотно-пептический фактор

В своё время Клодом Бернаром было показано, что желудочный сок является единственной в организме жидкостью, содержащей в высокой концентрации соляную кислоту, вследствие чего он способен переваривать и живую ткань.

По мнению большинства авторов, кислотно-пептический фактор имеет наибольшее значение в механизме образования язвы.

Слизистая оболочка желудка содержит железы, наибольшее количество которых находится в теле и дне желудка.

Железы желудка содержат 3 типа секреторных клеток:

– продуцирующие слизь (расположены в шейке желез, преимущественно в пилорическом и кардиальном отделах желудка);

– главные клетки, продуцирующие пепсиноген – предшественник пищеварительного фермента пепсина;

– париетальные клетки, продуцирующие соляную кислоту (HCI) и находящиеся в теле и дне желудка.

Слизистая оболочка желудка содержит ещё 2 вида гормонпродуцирующих клеток: G-клетки, вырабатывающие гастрин и D-клетки, продуцирующие соматостатин.

В результате желудочной секреции образуется желудочный сок, объём его достигает 2500 мл/сут.

Состав желудочного сока: соляная кислота, бикарбонат, слизь, пепсиноген, внутренний фактор, гормоны (гастрин) (табл).

Таблица. Главные компоненты желудочного сока

Компонент

Источник

Функции

Соляная

кислота

париетальные клетки желудочных желез

– обеспечивает кислую среду в желудке

– необходима для превращения пепсиногена в пепсин

Пепсиноген

главные клетки

желудочных желез

неактивная форма клетки

Пепсин

пепсиноген

расщепление всех видов белков

Слизь

бокаловидные клетки и

железы слизистой

– образует слизистый гель

на поверхности слизистой

– защита слизистой

Бикарбонат

париетальные клетки

желудочных желез

нейтрализация Н- около

поверхности слизистой

Внутренний

фактор

париетальные клетки

желудочных желез

помогает всасыванию

витамина В12

Бикарбонат секретируется париетальными клетками в пилорическом отделе желудка и двенадцатиперстной кишке. Вместе со слизью бикарбонат играет важную защитную роль: наличие бикарбоната в слое слизи обеспечивает нейтрализацию Н+ около стенки желудка.

Главным эндогенным стимулом для секреции бикарбоната является соляная кислота в желудке. Другие стимуляторы: простагландин Е2, холинергические агенты, гастрин и соматостатин. Ингибиторы секреции бикарбоната: нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), альфа-адреностимуляторы, этанол, соли желчных кислот.

Баланс между стимуляторами и ингибиторами секреции бикарбоната играют важную роль в патофизиологии язвенной болезни.

Слизь – второй важный компонент желудочного сока, служащий фактором защиты.

Клетки желудочных желез секретируют большое количество слизи, покрывающей всю поверхность слизистой оболочки желудка.

Слизь не только смазывает слизистую оболочку желудка и защищает его от механических повреждений. Она формирует несмешивающийся слой – гель, содержащий бикарбонат, нейтрализующий соляную кислоту. Слизистый гель – «протектор» слизистой оболочки, защищающий её от повреждающего действия соляной кислоты и самопереваривания под действием пепсина.

Изменение структуры слизи приводит к потере способности к гелеобразованию.

Стимуляторы секреции слизи: простагландины. Ингибиторы – НПВС.

Пепсин, содержащийся в желудочном соке, служит для расщепления белков, входящих в состав пищи. Пепсин образуется в кислой среде желудка из неактивного пепсиногена.

Внутренний фактор желудочного сока, секретирующийся париетальными клетками, необходим для всасывания витамина В12 в тонкой кишке.

Соляная кислота – главный компонент желудочного сока. Её роль состоит в обеспечении превращения пепсиногена в пепсин и поддержании кислых значений рН в желудке, что препятствует проникновению бактерий, вирусов, паразитов.

Соляная кислота образуется в париетальных клетках, функция которых регулируется рецепторами для ацетилхолина, гастрина и гистамина. Несмотря на то, что эти рецепторы расположены изолированно, между ними существует функциональная зависимость (табл.).

В регуляции функции париетальных клеток участвуют также простагландины.

Основным стимулятором париетальных клеток желудка является гистамин. Он играет ведущую роль в секреции соляной кислоты.

Гистамин присутствует во многих тканях и является важным медиатором клеточной активности.

Под действием медиаторов в париетальных клетках происходят реакции, приводящие к секреции соляной кислоты.

Соляная кислота секретируется внутри каналикулей, содержащихся в париетальных клетках, в высокой концентрации, при рН < 1. Высвобождается соляная кислота из париетальных клеток против градиента концентрации (1:1000000), путём активного транспорта с помощью белка, содержащегося на поверхности париетальных клеток, который доставляет в просвет каналикулы Н+ в обмен на К+ («протонный насос»).

Таблица. Медиаторы секреции соляной кислоты

Источники

Гормоны

постганглионарные волокна,

блуждающий нерв около париетальных клеток

Ацетилхолин

продуцируется G-клетками антрального отдела

из кровотока по системе циркуляции поступает

в париетальные клетки

Гастрин

продуцируется тучными клетками и выделяется

в интерстициальное пространство около

париетальных клеток

Гистамин

Взаимодействие медиаторов с рецепторами на париетальных клетках приводит к повышению внутриклеточного содержания вторичного медиатора, который активирует «протонный насос». Для гистамина вторичным медиатором является – цАМФ, для ацетилхолина и гастрина – внутриклеточный Са++

В регуляции желудочной секреции участвует парасимпатическая и симпатическая нервная система.

Парасимпатическая нервная система (блуждающий нерв) – стимулирует желудочные железы к выработке большого количества желудочного сока, богатого соляной кислотой и пепсином. При этом также стимулируются G-клетки, продуцирующие гастрин, который, в свою очередь, стимулирует секрецию желудочных желез.

Симпатическая нервная система – подавляет активность желудочных желез. В результате антагонизма парасимпатической и симпатической нервной системы желудочная секреция характеризуется 4 фазами: базальной, цефалической, желудочной и кишечной (табл.).

У здорового человека желудочный сок не вызывает переваривания и повреждения слизистой желудка и проксимального отдела двенадцатиперстной кишки, что обусловлено равновесием между факторами агрессии и защиты (Леонова М.В., Белоусов Ю.Б., 1996).

Таблица. Влияние на фазы секреции

Фазы секреции

Стимуляция

Ингибирование

Базальная

– гистамин

– ацетилхолин

– гастрин

– Са++

– энкефалины

а) эндогенные:

– соматостатин

– кальцитонин

– глюкагон

– дофамин

– норадреналин

– простагландины

б) экзогенные:

– холиноблокаторы

– Н2– блокаторы

– блокаторы протонового насоса

– ваготомия

Цефалическая

– голод

– запахи

Желудочная

– пища

– гастрин

– растяжение стенки

желудка

Кишечная

– пищевой комок

Таблица.

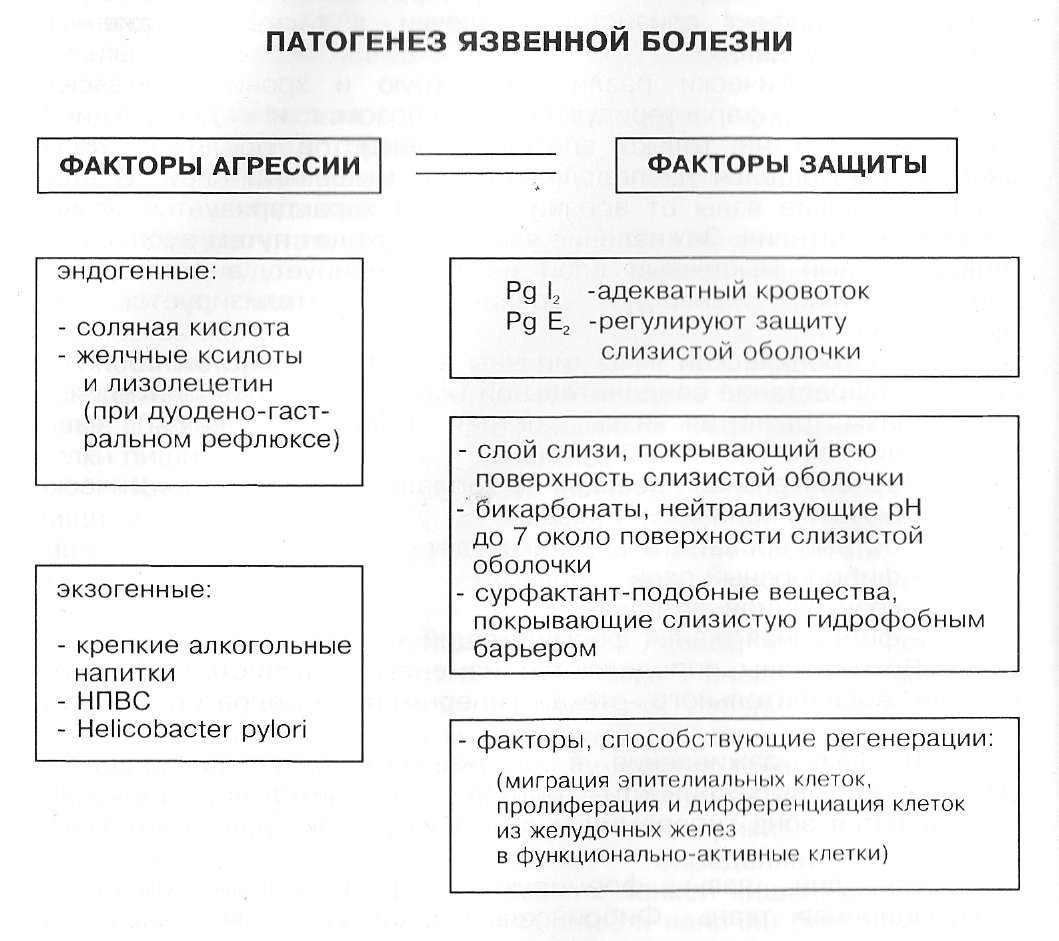

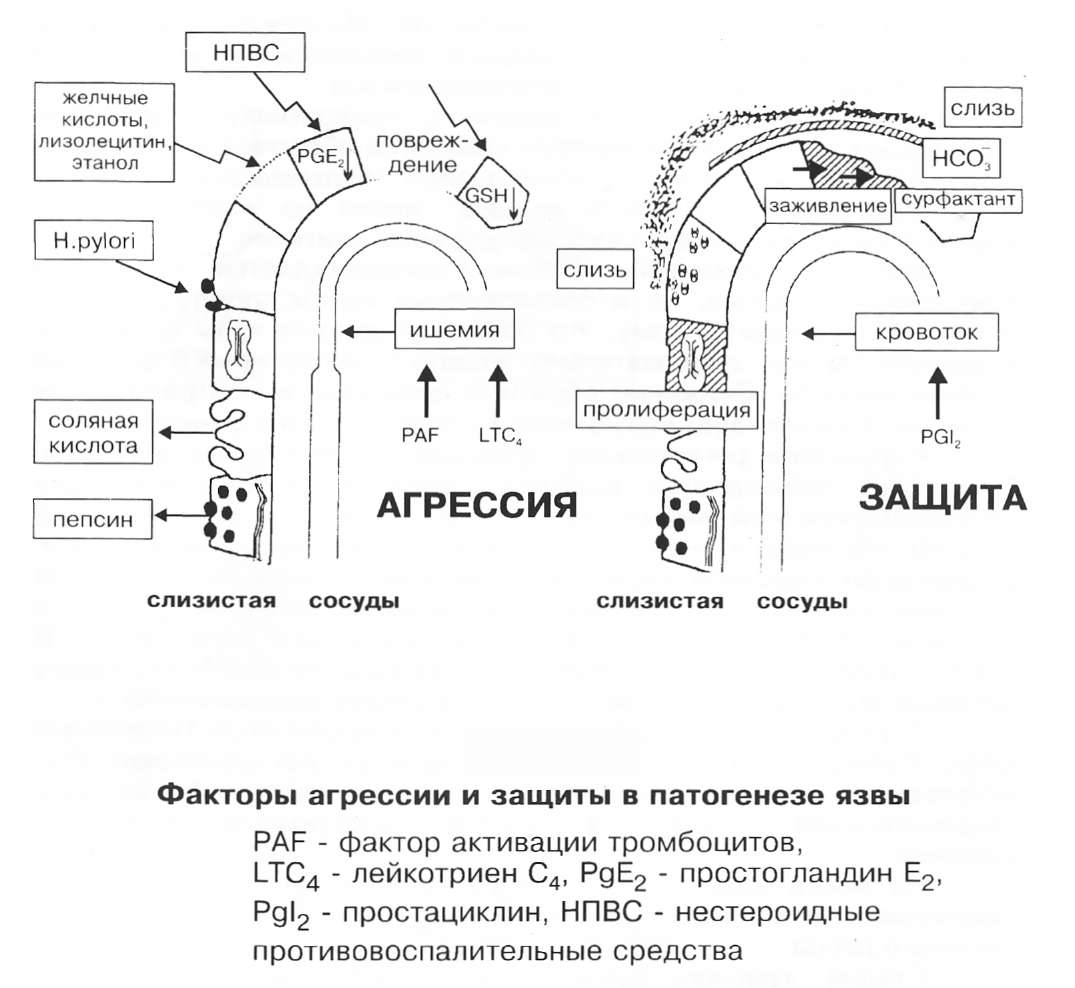

Согласно классическим представлениям, язва образуется в результате нарушения равновесия между агрессивными и защитными механизмами слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки (Ивашкин В.Т., 2003; Леонова М.В., Белоусов Ю.Б., 1986; Богер М.М., 1986; Василенко В.Х., Гребенев А.Л., Шептупин А.А., 1987 и др.).

У больных, страдающих язвенной болезнью (ЯБ), отмечается преимущественное преобладание факторов агрессии (за счёт действия

HCI и пепсина), а также снижение факторов защиты

.

Рис. Факторы агрессии и защиты в патогенезе язвы. По Леонова М.В. Белоусов Ю.Б.

При язвенной болезни причинами повышения секреции могут быть следующие факторы:

1. увеличение массы париетальных и главных клеток

2. увеличение количества париетальных клеток, функционирующих в условиях базальной секреции

3. увеличение секреции, стимулированной пищей

4. ускорение опорожнения желудка (у больных, страдающих язвой двенадцатиперстной кишки).

Это приводит к значительному увеличению продукции соляной кислоты при язвенной болезни. Ночная секреция соляной кислоты превышает базальный уровень в 3,5-4 раза, базальная – в 2-3 раза, стимулированная – в 1,5-1,8 раза.(Григорьев П.Я. Яковенко Э.П., !993г.)

Причинами снижения факторов защиты могут быть:

1. Нарушение секреции слизи

2. Нарушение секреции бикарбоната

3. Нарушение кровотока

4. Недостаток простагландинов.

Нарушение или повреждение слоя слизистого геля может быть результатом действия следующих трёх причин:

а) повреждение слизистого слоя повышенным уровнем соляной кислоты и пепсина;

б) секреция неадекватного количества слизи, что приводит к ненормальному истончению защитного слоя;

в) секреция структурно измененной слизи, недостаточно плотной и прочной.

Вследствие этого нарушается способность слизистого геля задерживать Н+– ионы. Изменяется величина рН около поверхности слизистой оболочки, что приводит к повреждению клеток. Причиной нарушения нейтрализации Н+-ионов у поверхности слизистой оболочки может быть снижение секреции бикарбоната.

Нарушение кровотока также может быть фактором, приводящим к язвообразованию. Ишемия слизистой оболочки желудка считается наиболее важным механизмом образования «стресс-язв».

Кроме того, причиной хронических язв могут быть анатомические особенности микроциркуляторного русла (наличие артериально-венозных анастомозов), приводящие к снижениию интенсивности кровотока.

Простагландины (ПГ) – выполняют функцию цитопротекторов слизистой оболочки желудка. ПГ стимулируют секрецию слизи, бикарбоната, синтез белка, повышают кровоток в слизистой оболочке. Снижение уровня ПГ приводит к угнетению этих реакций.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов