Полная версия:

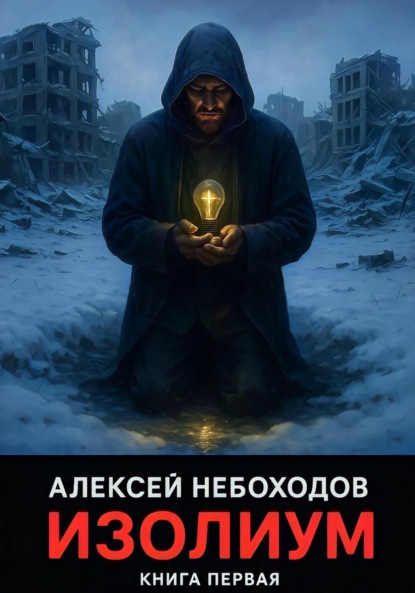

Изолиум. Книга первая

Сам Денис приспособился к новой реальности. Первые месяцы не верил, что это надолго, а затем осознал: навсегда. Вскоре исчезли любые продукты из магазинов, закончились спички, стали редкостью свечи. Молодой человек быстро понял, что имеет ценность: консервы, крупы, соль и керосин. Население теперь меняло всё, включая одежду, книги и даже лекарства, только бы получить банку фасоли или коробку спичек.

Его дом на Чистопрудном бульваре стал островом стабильности. Соседи держались вместе, поддерживали огонь в квартирах, обменивались едой и новостями, а когда нечего было сказать – молчали. Почти у всех появилась своя буржуйка: кто-то притащил её по обмену, кто-то смастерил сам из водопроводных труб, старых кастрюль и кусков арматуры. Вечерами в квартирах потрескивал огонь, коптящие языки которого отражались в тёмных окнах. Денис редко приглашал гостей – не из жадности, а потому что у каждого был свой угол, свой жар, своё пламя. Греть чужого стало делом исключительным, почти интимным. Молчание за железной печкой превратилось в главный язык времени.

По вечерам, когда во дворах загорались многочисленные костры и воздух наполнялся горьким дымом, Денис видел, как меняются лица соседей: серые, уставшие и безучастные, они двигались медленно, будто смирились с реальностью, где каждый шаг – испытание на прочность.

Порой казалось, что город больше не жил, а только выживал – упрямо, беспросветно, без цели и смысла, кроме одного: пережить сегодняшний день и встретить завтрашний.

Весна прошла в полумраке и холоде. Сугробы таяли медленно, как воспоминания о прежней жизни. Подтаявший снег обнажил мусор, дохлых крыс и тряпьё, заменявшее тепло зимой. Жители выходили из квартир неохотно, кутаясь в куртки и одеяла, чтобы собрать ветки и старые книги для буржуек. Началась вялотекущая торговля: за спичку давали носки, за кусок мыла – консерву. Денис наладил с одним соседом обмен: тот менял дрова на соль. Раз в неделю встречались молча, как контрабандисты. Говорить было не о чем.

Лето было зловонным. Ямы-уборные во дворах гнили под солнцем. Воздух стал тяжёлым и влажным, будто мегаполис начал разлагаться изнутри. Всё зеленело и цвело, но от этой зелени пахло тухлым мясом. Воду брали из прудов, кипятили на кострах, фильтровали через марлю. Комары плодились в бочках и вёдрах, кусали до крови. Денис почти не выходил днём: жара душила, вонь стояла такая, что закладывало нос. По ночам в подвале кто-то пытался устроить самодельный душ – трубы гремели, вода лилась в канализацию, которая больше не функционировала. От этого воняло ещё сильнее.

Осень стала предвестием беды. Холодало, и в разговорах чаще звучало слово «голод». Москвичи начали искать еду с прежней страстью, с какой раньше искали новости. Ветер гонял по улицам обрывки объявлений и пепел с костров. Всё, что можно было сжечь, сожгли. Всё, что можно было съесть, съели. Денис срезал куски линолеума со старой квартиры и поменял на мешок перловки. Один из соседей ёл голубей. Другой исчез и больше не вернулся. Вечерами слышались крики – кто-то ломился в чужую дверь, кто-то звал по имени, кто-то просто орал в никуда. Год клонился к концу, и зима снова стояла за порогом, как долговая записка, за которую никто не мог заплатить.

И каждый день был похож на предыдущий: утром разжечь печь, проверить запасы, встретить соседа с кружкой тёплого напитка, выслушать тревожные новости и снова молчать. Вечером смотреть, как «Современник» погружается в темноту, как исчезает в сумерках бульвар, как фигуры медленно растворяются в подъездах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов