Полная версия:

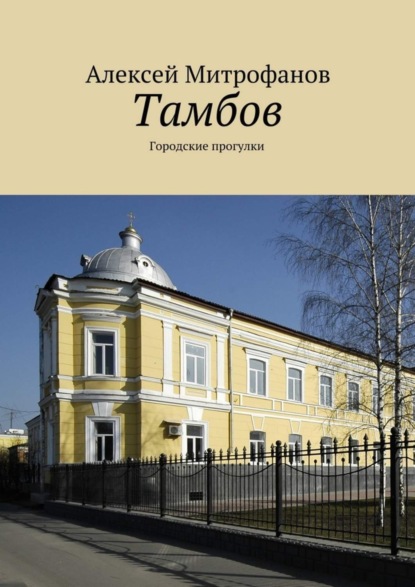

Тамбов. Городские прогулки

В 1812 году соорудили колокольню «о трех ярусах, с палаткою и фонарем». На этом внешний облик храма был, в общем, завершен.

Главной святыней, разумеется, была гробница Питирима, мощи которого обретены в 1914 году. И вправду, вскоре после погребения прихожане отмечали случаи чудесного выздоровления тех, кто посещал эту гробницу. Больше того, между храмом и рекой забил источник, которому тоже приписывались чудотворные возможности. Неудивительно, что когда был канонизирован епископ, над источником установили маленькую, но довольно симпатичную часовенку – легкую, ажурно-металлическую, однако на солидной мраморной платформе.

* * *

При советской власти, в 1919 году ракой Питирима стали интересоваться соответствующие организации. Состоялось заседание особо созванной комиссии. Первым выступил некто И. П. Гудков. И доложил:

– К нам несутся тысячные заявления и просьбы, чтобы мы открыли им свет истины в отношении раскрепощения религиозных чувств в смысле веры в мощи, т.е. из заявлений вытекает, что если есть нетленные мощи, то укрепите в нас веру, если же там гнилые остатки костей, то докажите нам и раскрепостите нас от суеверия.

Далее выступил П. И. Успенский, протоиерей Уткинской церкви. Он заявил:

– Я не был ближайшим участником ритуала при открытии мощей святителя Питирима, но довольно близко стоял к тому делу при открытии мощей преподобного Серафима в Сарове. И мне известно, что когда были извлечены из земли останки преп. Серафима, то составлен был акт, в котором подробно перечислены были все уцелевшие части тела его. Акт этот, подписанный всеми участниками свидетельствования – людьми и духовными, и мирскими, был затем опубликован и напечатан во всеобщее сведение, и после того уже для всех верующих совершенно ясно, что предлагается к открытому религиозному чествованию и прославлению не тело нетленное преп. Серафима, а останки, уцелевшие от тления – кости, части тела его, носящие на себе несомненные признаки принадлежности именно ему, Серафиму.

Уткинский проиерей предложил отыскать подобный перечень, касающийся Питирима, но был сразу же одернут И. Гудковым:

– Мы, члены Исполкома, ни в коем случае не можем довериться справедливости освидетельствования прежней власти.

Тогда слово взял сам настоятель кафедрального собора, Т. Поспелов. Он процитировал указ Синода от 1913 года: «Во блаженной памяти почившего Питирима, епископа Тамбовского, признать в лике святых, благодатию Божию прославленных, оставив всечестные останки его под спудом на месте упокоения».

И заключил:

– Вашим решением открыть честные останки Угодника Божия вы оскорбите религиозное чувство верующего населения всего нашего Тамбовского края, но веры его в святость Угодника Божия Питирима не уничтожите!

Тем не менее принято было решение – вскрыть.

В акте о вскрытии значилось: «Внутри ковчега дно его на всем протяжении приблизительно до половины высоты ковчега залито белым воском, имеющим совершенно ровную доскообразную поверхность. Из слоя воска выступают залитые в нем различные кости человеческого скелета… По окончании вскрытия ковчег в таком виде сфотографирован, и желающим из присутствующих была предоставлена возможность осмотреть раскрытый ковчег с его содержимым… При вскрытии, кроме членов комиссии, присутствовала молившаяся публика в значительном числе, причем двери храма были все время открыты, и желающие войти в него имели свободный доступ… В присутствии комиссии и находящихся в храме граждан рака была приведена в прежнее положение… Во все время акта освидетельствования мощей был сохранен полный порядок, и никаких протестов как со стороны духовенства, так и присутствующих граждан, о порядке вскрытия не поступало».

Чего именно пытались таким образом добиться власти – не совсем понятно. В любом случае, вскоре после этого собор закрыли – вплоть до 1993 года, когда в храме вновь начались службы. Мощи же Святого Питирима, многие годы находившиеся в другой церкви, Покрова, вновь были перенесены в главный собор Тамбова.

* * *

А вот нравы старой тамбовской епархии вряд ли можно назвать образцовыми. Известный путешественник А. Болотов писал в 1768 году: «Боже мой! Какое мздоимство господствовало тогда в сем месте: всему положена была цена и установление. Желающий быть попом должен был неотменно принести архиерею десять голов сахару, кусок какой-нибудь парчи и кое-чего другого, например, гданской водки или иного чего. Все сии нужные вещи и товары находились и продавались просителям в доме архиерейском и служили единственно для прикрытия воровства и тому, что под видом приносов можно было обирать деньги. Келейник его продавал оные и брал деньги, которые потом отдавал архиерею, а товары брал назад для вторичной и принужденной продажи. Всякому, посвящающемуся в попы, становилась поставка не менее как во 100, в дьяконы 80, в дьяки 40, в пономари 30 рублей, выключая то, что без десяти рублей келейник ни о ком архиерею не доказывал, а со всем тем от него все зависело. Одним словом, они совсем стыд потеряли, и бесстыдство их выходило из пределов. С самых знакомых и таких, которых почитали себе друзьями, не совестился архиерей брать, и буде мало давали, то припрашивал.

Со всем тем бывшего тогда архиерея хвалили еще за то, что он не таков зол был, как бывший до него Пахомий. Тогдашний, по крайней мере, не дрался, а отсылал винных молиться в церкви, а прежний был самый драчун, и об нем рассказывали мне один странный анекдот. Случилось быть в его время в местечке Ранебурге одному богатому и ульев до 300 пчел имеющему попу и определенному туда самим синодом. Архиерей, приехавши в епархию, тотчас об нем пронюхал и надобно было его притащить, надобно было помучить. К несчастью сего бедняка, вздумалось ему поупрямиться; он счел себя не под командою архиерейскою и не хотел по двум посылкам ехать и везть к нему свою ставленную. Архиерей велел притащить его силою и до тех пор его мучил плетьми и тиранил, покуда не вымучил из него 500 руб. и не разорил его до конца. Но сего еще не довольно; но он на сии деньги сделал себе богатое платье и хвастал всему свету, что это платье упрямого попа.

А сим и подобным сему образом обходился он и с прочими своими подчиненными и тем помрачал всю славу, которой достоин был за основание и построение великого оного архиерейского дома и монастыря, которым Тамбов украшался в особливости».

Впрочем, странно было бы рассчитывать на то, что власть церковная будет серьезно отличаться от светского руководства. Тот же Болотов писал: «Не лучше архиерея были и гражданские начальники. Мне и об них рассказывали странные и удивительные дела, а особливо о бывшем до того воеводе Коломнине, который был такой мздоимец, что самая смерть не могла уменьшить в нем алчности его к деньгам.

Рассказывали, что в то время, когда лежал он уже при самой смерти болен, принесли к нему подписывать одну квитанцию, и он, не в состоянии уже будучи говорить, давал знак руками, что он без взятки подписать не велит, и до тех пор сего не сделал, покуда не положили ему на грудь рубля; и не успел он сего сделать и тот с квитанцией выйтить, как закричали, что воевода умер.

Преемник его, г-н Маслов, был еще лучше его. Сей, между прочим, употреблял следующие к обогащению своему средства. Как скоро приведут вора или разбойника, то, не ведя в канцелярию, призовет его к себе, расспросит его, откуда он, кто в тех деревнях богатые и заживные мужики и жители, и сих людей велит ему оговорить, обещая самого за то его освободить. Вор то и сделает, и воевода, призвав его к себе, и выпустит его другим крыльцом на волю, а тех бедных людей разорит и ограбит до основания.

К вящему несчастию, случилось в его бытность быть частым рекрутским наборам, подававшим ему наилучший способ воровать и наживаться, а особливо от однодворцев и дворцовых крестьян. Не успеет кто привесть рекрута, как, содрав с него хорошую кожурину и обобрав, отпускал его домой, а на место его другого представлять приказывал».

Очевидно, что в Тамбове следовало многое менять.

* * *

А перед главным собором сейчас находится монумент Вечной Славы, возведенный здесь к 25-летию победы над войсками Гитлера. Этот монумент – один из наиболее удачных в нашем государстве. Четыре столба, символизирующие четыре страшных года той войны. Внизу – бронзовая звезда с Вечным огнем. Вокруг звезды надпись: «Светлой памяти тамбовцев, отдавших жизни за Родину в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 9 мая 1970 г.». На столбах – кольцо Славы с тремя скорбными барельефами – «Однополчане», «Семья» и «Родители». А перед мемориалом – урны с землей городов-героев.

И действительно, когда стоишь у памятника, четко ощущаешь – да, были в нашей истории эти четыре года.

* * *

Улица Степана Разина выводит нас на улицу Советскую, бывшую Большую или же Большую Астраханскую. Это – главная улица Тамбова. Начинается она значительно южнее территории, выбранной нами, а заканчивается гораздо севернее. Но мы все-таки будем последовательны – невозможно объять необъятное. Достаточно того, что каждый раз, перебираясь через эту улицу, мы будем обращать внимание на памятники, украшающие ее вблизи того или иного перекрестка.

Н. Е. Вирта писал: «Большая улица, самая длинная и чистая, застроенная казенными домами, была средоточием властей гражданских, военных и духовных. Все учреждения помещались на этой улице, а во дворе, близ кафедрального собора, жил губернатор. На той же улице в реальном училище, в гимназии и в духовных заведениях приобщали к наукам детей благородных лиц».

Тем не менее Большая, несмотря на свое важное значение, особенной ухоженностью не отличалась никогда. Как, впрочем, и другие улицы Тамбова. Один из современников Державина писал, как выглядел Тамбов в XVIII веке. Город «при открытии наместничества походил на обширное черноземное село. Почти все его дома были крыты соломою, а болотистые улицы выложены фашинником (то есть перевязанными прутьями пучками хвороста – А.М.), изрыты ямами и пересечены сорными буграми. На главной улице весной и осенью протекал широкий и тинистый ручей; на западных окраинах города стояли болота, поросшие лесом и кустарником, богатым дичью».

Со временем ручей с фашинником, к счастью, изжили, но Большая улица все же была довольно далека от идеала.

Один из журналистов сообщал в 1881 году: «При поездках в экипажах на самых бойких улицах седоку от толчков приходилось ежеминутно подпрыгивать в экипаже, рискуя откусить себе язык и подвергнуться другим неприятностям. Вследствие толчков на ухабах некоторым пассажирам доводится и совсем выскакивать из экипажей». Увы, Большая улица принадлежала именно к числу таких особо «бойких».

Помимо проезжей части улицы, разумеется, имели тротуары – тоже не отличавшиеся комфортом: «Большая вполне оправдывает свое название: она длинна, достаточно широка и может похвастаться многочисленными приманками для пылкого юношества… если не принимать в счет благовидных тротуаров, идти по которым нужно осмотрительно, прибивать к штиблетам калоши, чтобы последние не остались в грязи, а в морозное время необходимо упражняться по законам равновесия, дабы сохранить в целостности затылок».

Правда, попытки привести дороги в чувство все-таки предпринимались. В частности, в середине девятнадцатого века тротуары стали асфальтировать. Но асфальтом тогда пользоваться толком не умели, и, перед дорожными работами начисто освободили дорожную поверхность от камней и щебня. Асфальт же заливали прямо на землю. Неудивительно, что он довольно быстро приходил в негодность.

Газета «Тамбовские губернские ведомости» извещала читателей: «Асфальтовые тротуары у нас в Тамбове уже на значительном пространстве вытеснили из употребления булыжные мостовые. На протяжении трех верст… вплоть до северной окраины Варваринской площади пешеходное сообщение города происходит теперь по асфальту… Но жаль, что в других улицах города асфальт заменяется, говорят, что домовладельцы не знают, куда девать булыжник от прежней мостовой. Оказывается, старый булыжник перед асфальтированием выковыривали из земли. Асфальт же, положенный за землю, вскоре стал нуждаться в ремонте. С тех пор и повелось: город мостили подешевле и потом ежегодно ремонтировали улицы».

Лишь в 1914 году дорожные работы стали делать более-менее по науке. Газета «Тамбовские отклики» сообщала: «Вчера начались работы по нивелированию Большой улицы, по окончании которых она будет залита горячим асфальтом. В некоторых местах срыто будет до аршина земли. Центр улицы, как известно, будет замощен булыжником, основанием для которого будет песок. Боковые же части будут заливаться раскаленным асфальтом на прочном бетонном основании. По условию с подрядчиком Пикулиным все работы должны быть закончены к 1 июля».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов