Полная версия:

Архангельск. Городские прогулки

Во время распределения участников на площади военный оркестр играет Преображенский марш.

Затем особая депутация в лице губернатора И. В. Сосновского, Городского Головы Я. И. Лейцингера и Председателя Ломоносовской комиссии А. Г. Суровцева возложит на памятник М. В. Ломоносова венок и в это время оркестр Пожарного О-ва будет играть «Коль Славен».

По окончании церемонии возложения венка, гласный Думы С. С. Александров прочтет стихотворение, посвященное памяти Ломоносова.

Этим актом кончается чествование у памятника.

В 4 часа открывается читальня имени М. В. Ломоносова в II части города в д. Александрова, в 5 часов такая же читальня в I части по Кеврольской ул., в д. Разумовского.

В 7 часов вечера в зале Городской Думы будет открыто торжественное собрание.

Вход по билетам».

Распорядок собрания также был регламентирован:

I отделение.

1. Памяти великого земляка. Речь А. Г. Суровцева.

2. Кантата в честь Ломоносова. Слова К. А. Иванова, муз. П. А. Самойловича. Исп. хор и оркестр под управлением автора.

3. Приветствия ученых обществ.

4. Утреннее размышление. Стих. М. В. Ломоносова.

5. Вечернее размышление. Стих. М. В. Ломоносова.

6. Литературная деятельность М. В. Ломоносова. Речь В. И. Мазюкевича.

Антракт 15 минут.

II отделение.

1. Кантата на слова оды Ломоносова: «О ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь человек». Муз. Н. Г. Карташева.

Исп. хор любителей и оркестр муз. О-ва, под управлением автора, при участии солистов Р. Я. Рублевой, Н. П. Сампсонова, Д. М. Тарасова, Н. П. Покидина.

2. Ломоносов как естествовед. Речь Ф. В. Архипова.

3. «Сон и хандра Ломоносова». Стих. Полонского. Прочт. С. С. Александров.

4. Стих. Майкова. Прочт. А. Н. Николаевская.

5. Национальный гимн.

И звучали в зале Думы, среди архангельского бомонда, среди офицерства в кокардах, среди чиновников, среди бородатых купцов и надушенных дам малопонятные строки:

Что думала вся эта публика, слушая Ломоносова? Бог весть.

* * *

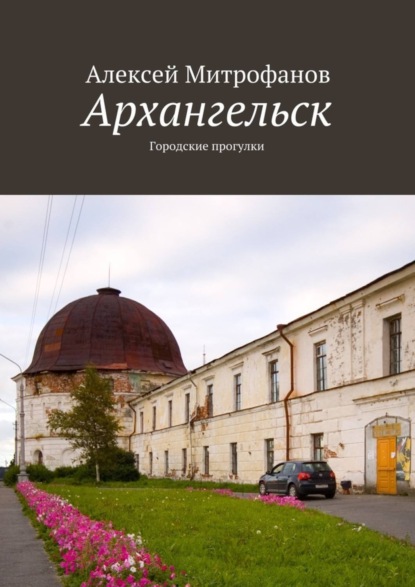

Несколько далее – Новый архиерейский дом (№23). Правда, несмотря на моложавое название, этот архитектурный памятник возник еще до статуи Михайлы Ломоносова – в 1819 году.

Еще далее (дом №34) – здание Духовной консистории, построенной примерно в то же время. Это серьезное учреждение было призвано решать насущные церковные дела. Вот, например, один из документов, которые рассматривались тамошними важными чиновниками: «По указу Его Императорского Величества Святейший правительствующий Синод слушали два предложения господина синодального обер-прокурора, действительного статского советника и кавалера Степана Дмитриевича Нечаева, из коих первым (4-го минувшего майя) по донесению секретаря Орловской консистории, доводя до сведения святейшего Синода, что в день Святыя Пасхи орловской епархии в церкви села Пониковца убит упавшею с иконостаса резною иконою крестьянин помещичий, предлагал, не благоугодно ли будет Святейшему Синоду сей случай сделать известным по епархиям с тем, чтобы принято было надлежащее попечение об отвращении таковых случаев. А вторым (5-го майя) объявили Святейшему Синоду к надлежащему распоряжению, что по всеподданнейшем им господина обер-прокурором докладе об оном произшествии государю императору, Его Императорское Величество соизволил изъявить высочайшую волю избегать в украшении иконостасов резных изображений над оными, так как оне, кроме опасности, которая иногда может произойти от ветхости их, бывают обыкновенно изваяны весьма худо, без соблюдения надлежащей правильности и приличия. По справке приказали: Как об означенном нещастном случае, так и о последовавшей по поводу того высочайшей воле, для должного по оной исполнения, всем подведомственным Святейшему Синоду местам и лицам дать знать печатными указами с тем, чтобы согласно предложению господина синодального обер-прокурора, ныне же принято было надлежащее попечение об отвращении таковых случаев. И для того с резолюции его преосвященства приказали: с прописанием указа Святейшего Синода послать таковые ж указы во все духовные правления, во все монастыри, в экономическое его преосвященства правление и благочинным: самоядских церквей и архангельской округи с таковым предписанием, чтобы на состоящия резныя иконы было обращено особенное внимание, – не можно ли уничтожить оныя, или не нужно ли укрепить? Августа 28 дня 1835-го года».

* * *

Рядом – очередной архитектурный памятник, бывший дом купца Якова Белявского. Яков Андреевич сызмальства был приставлен к делу, а будучи еще совсем молодым человеком добился кредита у такой знаменитой компании, как «Ротшильд и сын». «Попутно я по поручению отца и Архангельских торговцев продавал в Англию, Голландию и Францию пек, скипидар, звериное сало, тюленьи кожи и замшу».

Дело Белявских постепенно ширилось. «Мой отец был малограмотным. Один делом руководить не мог. И тогда, в 1885 году, мы основали фирму „Торговый дом Андрей и Яков Белявские“. С этого времени мы с отцом торговали смолой, пеком, скипидаром, тюленьим жиром и кожами, льном, куделей, овсом, льняными семенами, рогожей и куриными яйцами. У нас была своя паровая мукомольная мельница. На внутреннем рынке мы широко торговали мукой и хлебом».

Дальнейшая судьба предпринимателя была печальной и, увы, типичной. Но зато со счастливым концом. На него в «чрезвычайку» поступил донос: «Яков Белявский был одним из главных организаторов добровольного ополчения. Он заставил записаться в него своего кучера, работников, дворника… Затем, почуяв беду, ушел из национального ополчения… И этому белому гаду дали должность во Внешторге».

Почему-то его выпустили под подписку о невыезде. Но видимо, Яков Андреевич не очень дорожил своей «должностью во Внешторге» и спустя несколько месяцев благополучно перебрался в Лондон (благо в портовом городе с этим было гораздо проще).

Правда, в официальную историю Архангельска дом бравого купца вошел тем, что здесь жил в советское время жил писатель Аркадий Гайдар. Он на протяжении четырнадцати месяцев работал тут, в краевой газете под названием «Волна». Один из сослуживцев знаменитого писателя, А. Симаков вспоминал об авторе «Тимура и его команды»: «Однажды в дверях просторной комнаты отдела информации… появился довольно-таки плотный, выше среднего роста человек в полувоенном костюме, в модных в то время крагах. Привлекали внимание не столько его фигура, сколько лицо. Круглое, что называется, русское лицо с добродушной полуулыбкой, с добрым прищуром открыто смотрящих глаз.

– Гайдар, – так коротко гость познакомился с нами. И тут же заговорил, как работается, давно ли каждый из нас в газете, как нравится это дело… Он стал для нас, молодых газетчиков, и другом, и учителем».

Писатель был непредсказуем. Коллега Гайдара Рувим Фраерман, автор знаменитой повести «Дикая собака Динго или повесть о первой любви» о нем вспоминал: «Гайдар на минуту выходит из дому, чтобы купить к мясу соленых огурцов, и возвращается… через три недели. Но зато он приносит домой совершенно блестящий очерк о весеннем сплаве леса.

Оказывается, на базаре он встретил артель плотовщиков, увлекся их рассказами и пошел вместе с ними на пристань. Они должны били сесть на пароход и отправиться вверх по реке на сплавные работы. Неожиданно Гайдар просит их принять его к себе в артель. Они соглашаются, и Гайдар уезжает с ними на пароходе.

Как простой лесоруб и сплавщик… работает Гайдар на плотах, багром собирает бревна, варит пищу на берегу, участвует в артельных делах. По вечерам его, как и всех, едят комары, по ночам мучит холод. Но зато предмет своего очерка он знает лучше, чем кто-либо другой.

Очерк печатается в газете и пользуется необыкновенным успехом»

В то время Гайдар был мастит. Позволял себе многое. В частности, как-то раз после очередной такой командировки он вписал в финансовый отчет несколько, мягко говоря, сомнительных пунктов: «Проиграно сплавщикам в карты», «Выпито со сплавщиками водки».

Когда его (что было неизбежно) вызвали на ковер к главному редактору, Гайдар спокойно произнес:

– Это производственные расходы. Чтобы написать стоящий очерк, мне пришлось зачислиться в бригаду. Чтобы не быть белой вороной, пришлось играть в карты. Играю я плохо, и потому, естественно, проигрывал. Вопрос компенсации считаю принципиальным!

Деньги Гайдару были выданы.

* * *

А перед всеми этими достойнейшими достопримечательностями – площадь Профсоюзов, на которой некогда предполагалось первый в городе каменный театр. Его построили по инициативе здешнего наместника, графа Ивана Ливена, а назывался тот театр, по моде той эпохи – «Оперный дом». Ливен обратился с соответствующей просьбой к губернатору Тутолмину: «Учащиеся, происходя большей частью от граждан бедных и никакой связи с просвещенным обществом не имеют… не изыскивая особенных в отвращении сего недостатка в просвещении юношества остается только… согласиться со мнением всего просвещенного света, что в уврачевании сего природного в юношестве недостатка необходимое и так сказать средство есть театр… Посещая театр для своего увеселения, они увидят изображение великих мужей, жертвующих собою государю и отечеству, предпочитающих правду с честностью всем пользам и преимуществам».

Тутолмин вынес свой вердикт: «На пользу обучающихся в народных школах юношества учредить в сем городе небольшой театр… Для построения театра назначить площадь, находящуюся на так называемом втором пожарище».

Здание театра так и не доделали – еще до завершения строительных работ его отдали под другое учреждение – Хлебный магазин. Но мечта о театре осталась у жителей города в памяти – бывшую площадь Второго Пожарища долгое время называли Оперной, хотя ни одной оперы там сыграно и не было.

* * *

Здание по адресу Набережная Северной Двины, дом №47 славен тем, что его чертежи утверждал сам святой праведный Иоанн Кронштадский. Дело в том, что здесь располагалось подворье Сурского Иоанно-Богословского монастыря, основанного этим знаменитым батюшкой в своем родном селе Суре.

И здесь действовал один из лучших ресторанов города Архангельска с довольно неожиданным названием «Бар». Реклама кричала: «Знаменитый ресторан-гостиница „Бар“! Только у нас бокал мюнхенского, пльзенского пива за 10 копеек! Отдельные уютно обставленные номера с телефоном и ванной. Бильярды фабрики Фрейнберга – только для вас! Ежедневно играет дамский струнный оркестр под управлением Жозефины Матыс!».

10 копеек за бокал – конечно же, обычная рекламная приманка. «Бар» был местом не дешевым, и обычные архангелогородцы обходились без концерта дивы Жозефины.

Кстати, помимо всего прочего Архангельск очень привлекателен в смысле еды. В здешних ресторанах и кафе можно попробовать всякие чудеса северной кухни (копченую, к примеру, оленину), то и дело встречаются самодельные квасы и морсы, а также целебный поморский бальзам. Все это, можно сказать, тоже историческая достопримечательность Архангельска.

Один из иностранных путешественников, – некто Корнелий де Бруин, – весьма критически описывал Архангельск. «Улицы здесь покрыты ломаными бревнами». «В городе множество полусгоревших домов». «В продолжение зимы в… церквах служение не совершается по причине весьма жестокого холода в них».

Зато когда заезжий наблюдатель дошел до еды, тон его сразу поменялся: «Что до предметов жизненной необходимости, то они находятся здесь в изобилии. Много живности и чрезвычайно дешевой».

И дальше – подробнейший смачный доклад: «Пара куропаток стоит четыре штивера… Водится здесь и два вида тетеревов… Зайцев там множество… Много там и уток, и, между прочим, одна порода их называется гагарой… Мясо здесь также в изобилии… Здесь всякий имеет индеек в своем дворе».

Особая статья – водная «живность». «Реки здесь богаты рыбою. Окуней здесь так много, что ими можно накормить 20 человек за каких-нибудь 20 штиверов.

Лучше окуней караси, которые чуть поменьше, но вкусом преотличные. Я не думаю, что окуни водятся в нашей стране (в Голландии – АМ.), и поэтому несколько окуней заспиртовал, чтобы привезти в полной сохранности домой.

Щуки здесь весьма отменны, также, как и превосходные угри, особый вид рыбы, похожий на наших вьюнов. Множество корюшки, пескарей, стерляди, камбалы, мерлана, палтуса и еще темноватой рыбы, которые туземцы (то есть, жители Архангельска – АМ.) называют «хариус». Вкус хариуса удивительный, он почти такой же величины, как треска.

Излишне было бы говорить о лососе, который, как всякому известно, высылается отсюда соленым и копченым к нам и в другие страны. Здесь находится еще белая лосось, которую русские называют «мельма», и которую получил я в сушеном виде. Я видел одну такую рыбу: она очень походила на икру.

Мясо здесь также в изобилии. Лучшей говядины можно купить за один штивер фунт; ягненок около 10 гедель стоит 15 штиверов; теленок такого же возраста – от 30 до 40 штиверов, смотря по времени года.

Здесь всякий имеет индеек в своем дворе, с полдюжины цыплят и один гусь стоят от 6 до 8 штиверов.

Пиво здесь превосходное, но продавать и варить его воспрещается без особого на то разрешения Великого Князя. Разрешение это дается за известную ежегодную плату. Местные жители, однако же, могут варить пиво для своего потребления в том объеме, сколько нужно для семьи, уплачивая по 50 штиверов за бочку солода. Некоторые лица освобождаются от такой платы.

Сюда привозят вино и водку из Франции морем, но французская водка очень дорога по причине большой таможенной пошлины. Русские не заинтересованы в завозе иностранной водки, поскольку в этой стране гонится своя водка из хлеба, которая очень хороша, и цены на нее умеренные. Иностранцы, кроме русской водки, не пьют никакой другой».

Видимо, немало штиверов потратил три столетия назад Корнелий де Бруин на всякую архангельскую невидаль. Но шли десятилетия, Архангельск развивался, делался все больше европейским городом, а значит, постепенно утрачивал свою причудливую самобытность.

Правда, город продолжал носить славу одной из рыбных столиц государства. Поэт Владимир Филимонов (бывший, кстати, одно время здешним губернатором) описывал роскошный стол:

Но все равно, столетие тому назад уже не каждый разводил индеек, зато в центре города действовали вполне цивилизованные общепитовские точки, наподобие того же «Бара».

Впрочем, простые обыватели по ресторанам не ходили. Они сидели по своим домам и с удовольствием ели козули (расписные пряники в виде животных), шаньги (своего рода ватрушки с разными начинками) и ту же оленину. И, конечно же, блины. Их тут также выпекали по особому: «А в жаркой кухне мы нашли бабушку, в фартуке, с раскрасневшимся от жара лицом. Она пекла блины. Рядом с плитой на табуретке стояла большая емкость с тестом, в другой было растопленное масло. Длинный ряд маленьких чугунных сковородок с толстым дном выстроился на плите. Бабушка работала сосредоточенно, ее руки так и мелькали с одного конца к другому. На каждую сковородку наливалось немного масла, затем тесто. К тому времени, когда оно налито в последнюю сковородку, приходило время переворачивать блин на первой, а когда все были перевернуты, с первой сковородки можно было снимать готовый блин и класть его на шесток. Бабушка снова и снова повторяла все операции, пока не появлялась горка золотистых тонких блинов, не тяжелых и не жирных, а полупрозрачных и очень вкусных. Их уносили на стол и немедленно начинали есть, несколько слоев сразу. На столе – миски со сметаной, икрой, большой выбор варений из диких ягод».

Кстати, подобные изделия в Архангельске возникли по велению Петра Великого. Однажды он спросил у земляка Корнелия де Бруина, шкипера, где ему больше нравится – в Архангельске или же в Петербурге.

– Всем бы здесь хорошо, – ответил шкипер, – да нет оладьев.

Тогда царь отдал распоряжение – готовить для голландских шкиперов оладьи.

Несколько необычным был в Архангельске и постный стол. «За масленицей начался великий пост. Глубоко верующие люди следовали всем его жестким предписаниям, но обычная семья, вроде нашей, выполняла лишь некоторые из них. В дни поста вместо масла и животного жира на кухне использовали растительное масло. Избегали яиц. Рыбные блюда, которые очень популярны в этом краю рыбаков, заменяют мясо и дичь. И чтобы не угнетала монотонность 49-дневной диеты, изредка разрешались послабления в виде оленьей лопатки или жареного глухаря в брусничном соусе».

С наступлением советской власти кулинарный колорит Архангельска стал еще менее заметен. Новое время – новые застолья, новый общепит.

Однако самобытность региона все же сохранилась, и была даже отражена в художественной литературе. «Остап со своей стороны заверил американцев, что аппарат его конструкции дет в день ведро прелестного ароматного первача.

– О! – закричали американцы.

Они уже слышали это слово в одной почтенной семье из Чикаго. И там о «pervatsch’е» были даны прекрасные референции. Глава этого семейства был в свое время с американским оккупационным корпусом в Архангельске, пил там «pervatsch», и с тех пор не может забыть очаровательного ощущения, которое он при этом испытал».

(И. Ильф, Е. Петров. «Золотой теленок». )

* * *

В доме №55 в двадцатые годы располагался клуб водников. Это учреждение было интересно тем, что здесь, в одном из центров социалистической идеологии проходили абсолютно буржуазные по духу акции. Вот, например, реклама 1924 года: «Последний в сезоне концерт хора Петровского… в лучших номерах репертуара. По окончании концерта последний в сезоне грандиозный костюмированный бал-маскарад. Приз за самый оригинальный костюм, балетные танцы, кабаре в публике, киоски, беспроигрыш. лотерея, сюрпризы, буфет. Танцы до 5 ч. утра».

Не исключено, что кто-нибудь из масок даже нарядился Лениным, скончавшимся несколько месяцев тому назад.

* * *

В доме №61 располагался городской театр. Он был открыт в 1855 году (в честь чего нынешнюю улицу Володарского, в то время Горихвостовскую, расположенную рядышком переименовали в Театральную). Надежды на театр возлагались смелые. «Губернские ведомости» прогнозировали: «Театр должен оттянуть нас от чарки, карт, сплетен и всякой иной провинциальной мелочи».

Странные формулировки – ведь театр был и сам «провинциальной мелочью». Здесь по большей части выступали маленькие труппы, тоже из провинции. К примеру, театр елецкого антрепренера П. А. Соколова-Жамсона. Кстати, один из лучших для своей эпохи. Современник писал: «Жамсон был исключением среди антрепренеров своего времени. Антрепризу содержал в полном порядке, всегда был в границах бюджета, дружил с актерами, аккуратно расплачивался с ними в конце сезона и на бирже появлялся с высоко поднятой головой».

Такое поведение антрепренера было редкостью.

Гораздо большую проблему, как ни странно представляла собственно архангельская публика. Один из современников писал: «При большом стечении народа в театре всегда случается какой-нибудь беспорядок… кто-нибудь из посетителей райка выпьет, произведет маленький дебош и его уведут на свежий воздух для выздоровления. Но вот чтобы помехой ходу представления были посетители лож бенуара и бельэтажа, это мне пришлось наблюдать только в Архангельске».

Время шло. Театр ветшал. В 1910 году образовалась специальная Театральная комиссия, которая принялась всерьез исследовать проблему. Протокол ее не радовал: «Комиссия по обмене мнений единогласно пришла к заключению: ввиду весьма крупных затрат, требуемых на реставрацию театрального здания, и по некоторым другим соображениям ремонт театра не производить.

Принимая во внимание, что для Архангельска, как портового города с довольно значительным населением и к тому же представляющего далекую окраину цивилизованного и культурного мира, театр необходим, так как в зимнее время для жителей города Архангельска последний является почти единственным местом, где можно получить разумное развлечение, – комиссия полагает, что взамен устаревшего театрального здания необходимо выстроить новое, в центре города.

В этом случае комиссия рекомендует использовать угол Воскресенской улицы и Троицкого проспекта, против дома Костогорова, заняв всю площадь под здание театра… Здание старого театра комиссия полагала бы сдать под торговое помещение или иное в этом роде… а пока объявить конкурс на составление проекта плана и учредить премии в 300 и 200 рублей за лучшие проекты».

Но история распорядилась иначе. Этот театр действовал и при советской власти. В частности, в 1928 году здесь ставили комедию Катаева «Квадратура круга». Правда, газеты отнеслись к той постановке строго: «Советская комедия до сих пор еще находится в зачаточном состоянии и поэтому появление веселой и остроумной шутки В. Катаева сравнительно большое событие в репертуаре театра… Спектакль – халтура».

Не лучше вышла классика – пьеса «А. Островского «На всякого мудреца довольно простоты», сыгранная годом позже: «Это одна из пьес Островского, которая сохранила и сейчас интерес для современности. По всей стране идет чистка советского аппарата, бюрократов и подхалимов. В наш аппарат проникли либеральствующие Городулины, тупоумные консерваторы Крутицкие, стародумствующие бары Мамаевы… Это они боятся самокритики и чистки. В угоду им появляются люди вроде Глумова, которые умеют искусно маскироваться, угождать любому начальству… Только с этой, социально необходимой точки зрения мы должны подходить к пьесе. Была ли при постановке подчеркнута острота злободневности и сегодняшняя политическая значимость «Мудреца»? Нет!»

Приблизительно тогда же был организован и передвижной театр. Ее организатор, актер М. Корнилов о том вспоминал: «Бывало, приедем на лесозавод и играем в клубе «Коварство и любовь» Шиллера или еще что-нибудь. Народу в зале – даже проходы заняты, не пошевелиться. Но вот закончен спектакль, и уставшие актеры сидят, разгримировываются. Все спешат домой. До города добираться не менее полутора часов. И тут приходит за кулисы делегация рабочих. – «Кто тут у вас старший, товарищи артисты?» – «Ну я старший. А что?» – «Просим извинить нас, товарищ Корнилов, у нас смена кончила работу и на спектакль не попала. Очень хотят артистов посмотреть. Уж вы не откажите нам, сыграйте еще раз, рабочие просят.

Ну что делать? И домой пора бы ехать, время-то к полуночи, и рабочим отказать не хочется. И я обращаюсь к актерам: «Ну что, товарищи, сыграем еще раз пьесу рабочим?» И снова мы надеваем парики и гримируемся. Снова идет спектакль. Около трех часов ночи закончили. Усталые, но довольные возвращаемся домой. Прежде чем ехать, надо собрать декорации и погрузить на катер. Делали это сами артисты, иногда с помощью зрителей. И уже под утро, кое-как подремав на катере, приезжаем домой. И так изо дня в день: спектакли, переезды, репетиции».

Да, энтузиазм актеров здесь играл большую роль. Но и страх, что тебя обвинят в саботаже немало способствовал тем трудовым театральным порывам.

* * *

Рядом, на углу с Поморской улицей стоит бывший дом купчихи Екатерины Плотниковой. Она была дама незаурядная – первый этаж сдавала под кафе и магазины, а во втором, жилом устроила себе копию интерьеров царскосельского Екатерининского дворца.

А в соседнем здании предпринимательница открыла кинотеатр «Эдисон». Пресса об этом новшестве писала: «Электротеатр „Эдисон“ производит неизгладимое впечатление на архангелогородцев нарядным партером, красивым балконом, богато убранными ложами, шикарной мебелью и щедрым буфетом в фойе. Электротеатр рассчитан на 466 мест».

* * *

Далее же, в Банковском переулке расположен бывший дом Банковской конторы. Здесь, в портовом городе госбанк был больше, чем простой госбанк. Чего стоит одно только «Клятвенное обещание», которое подписывали все без исключения сотрудники этого важного учреждения: «Я, нижепоименованный, обещаюсь и клянусь всемогущим Богом и перед святым его Евангелием в том, что… должен его Императорскому Величеству, своему истинному и природному Всемилостивейшему Великому Государю Александру Павловичу (Банковская контора здесь открылась в 1819 году, при Александре Первом – АМ.) самодержцу Всероссийскому… верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови… Всякую мне вверенную тайность крепко хранить и положенный на мне чин… надлежащим образом по совести своей исправлять, а для своей корысти, свойства, дружбы и вражды противно должности своей и присяги не поступать… В заключение же сей моей клятвы целую Слова и Крест Спасителя моего. Аминь».

Даже в наши дни в Архангельске можно купить задешево что-нибудь вполне приличное и европейское. Обмана никакого нет, дело не в том, что «турцию» тут продают за «англию». Просто в портовом городе всегда было довольно много так называемого северного товара. А отношения архангельских купцов с их иностранными коллегами издавна были очень даже не простыми.

Публицист Н. Лейкин изумлялся, глядя на архангельское торжище: «На базаре главным образом лавчонки с берестяными бураками, кусками холста ручной работы и пряжи для рыболовных сетей; свежих овощей не… видно никаких. Овощи здесь очень поздно вызревают. Парники только при богатых обывательских домах. Зато мяса и в особенности рыбы много!»