Полная версия:

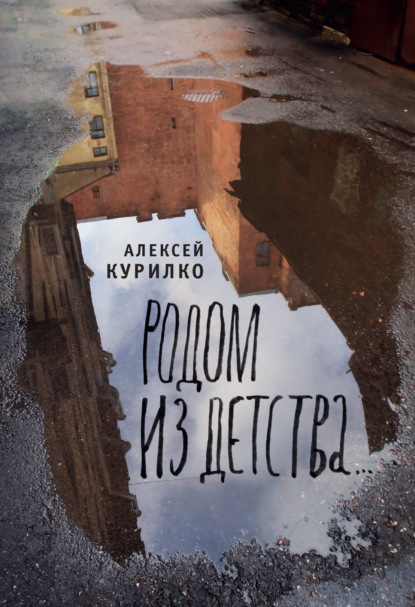

Родом из детства

Я видел в кладовке трёхкилограммовые гантели. Тяжесть двух гантелей растянула подтяжки – и сумка благополучно опустилась к старику. Тот осторожно вложил в неё чекушку.

– Вира!

– Спасибо тебе, – поблагодарил я старика, когда бутылка оказалась у меня в руке.

– На здоровье. Сдачу – как мы договаривались – оставил себе.

– Конечно. Только не пей много – это зло.

В ответ – беззубая улыбка и взмах руки.

«Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас».

Я прошёл на кухню, поставил бутылку на стол. Нырнул в холодильник и вынырнул обратно с трёхлитровой банкой, на дне которой плавала в рассоле парочка скукоженных огурцов. Внутрь банки рука попала легко, а вот с огурцом рука слегка застряла. Я зажал банку между ног. Сужая кисть руки, огурец я обхватил лишь кончиками пальцев… Приложил небольшое усилие – рука резко выскочила из банки и, описав полукруг… сбила бутылку со стола. Чекушка полетела в стену!

22Вначале было слово. Совершенно непечатное слово. За ним другое, третье… Нецензурная брань лилась из меня, как нечистоты из повреждённой канализационной трубы.

Не прекращая материться, я схватил с умывальника губку, опустился на кафельный пол и попытался хоть частично спасти положение. Впитавшуюся в губку водку я выдавливал в чашку. Выдавливаемая жидкость пузырилась и пенилась; видимо, губка содержала в себе остатки средства для мытья посуды. А ещё я порезал мизинец – мутная пена в чашке окрасилась кровью.

Я встал. Кругом осколки. Мокрые пятна на джинсах в районе колен. Мизинец кровоточит. Лицо в поту. Печёт глаза. В чашке грамм сто. Мутно-бурого цвета. Брезгливо морщась, я выпиваю эту муть. Дыхание перехватывает. Стиснув зубы, прикрываю рот рукой, но не могу сдержать рвоту. Всё снова вылилось на пол. Я ударил кулаком об стол. После чего упал на колени. От обиды и боли из глаз брызнули слёзы. Беззвучно плача, я прислушался к внутреннему диалогу с самим собой. Вернее, это был внутренний монолог. Очень-очень матерный.

Если убрать или заменить неприличные слова, то он звучал примерно так:

Лёня, ты нехороший, зачем тебе понадобился тот нехороший огурец. Зачем он тебе, нехорошая твоя мать. Теперь ты, такой-сякой, можешь засунуть нехороший огурец вместе с нехорошей банкой себе туда, откуда ты вылез, так-разтак, тридцать пять нехороших лет тому назад.

Будь благословен человек, придумавший матерные ругательства. Хоть какой-то выброс агрессии и негативных эмоций. Не знаю, кому как, а мне такая эмоциональная разрядка помогает. Если уж «последний русский классик», дворянин, академик российской словесности и нобелевский лауреат Иван Бунин не брезговал при случае загнуть пару крепких оборотов, да так душевно, что даже парижские таксисты – такие же эмигранты, как он – смотрели на него с восхищением и в знак уважения отказывались от чаевых, то нам, падшим и грешным литераторам, тем паче простительно.

Я успокоился. Но обессилел. Чувствовал себя больным и уставшим. Опустошённым. Мне показалось, что сейчас я смог бы уснуть. Сон – удобное и относительно безболезненное убийство времени. Обычно на похмелье мне плохо спится даже ночью, но кто знает – может, повезёт вздремнуть часок-другой.

Я поплёлся в комнату. Лёг на диван. Закрыл глаза…

Постарался ни о чём не думать. А так как это совершенно невозможно, я постарался не думать ни о чём плохом.

23Плюньте в морду тому, кто посмеет утверждать, будто в минуте шестьдесят секунд. Это когда как. Порой минуты проносятся со скоростью звука, а порой они ползут подобно черепахам в рапиде.

Около часа я ворочался с боку на бок в надежде найти удобное положение, чтобы забыться сном. Но безуспешно.

Я улёгся на спину и уставился в потолок.

В голове не к месту крутилось:

«Кровь от лица, сердце в рубцах,Но надо стоять до конца».Кажется, это Александр Розенбаум. Тоже, говорят, пил чувак по-чёрному. Даром, что еврей и в прошлом врач-реаниматолог. Но нашёл в себе силы и завязал.

Множество творческих людей были подвержены этому пороку. И большая часть из них пала в неравной схватке с зелёным змием. Остальные довольно сильно пострадали. Но печальнее всего, что злоупотребление спиртным имело пагубное влияние на творчество.

Джек Лондон это осознал. И написал повесть «Джон Ячменное Зерно», в которой попытался объяснить – спиртное уничтожает личность и губит талант. Джек Лондон не понаслышке знал об этом. И не обманывал себя по поводу ужасного воздействия алкоголя на свою жизнь.

Фолкнер, к примеру, уверял, что когда он пьёт в меру, то это, дескать, благотворно сказывается на его работе. Дескать, выпивка держит его в тонусе и стимулирует полёт фантазии. На самом деле каждый последующий роман давался ему всё тяжелей и откровенно был хуже предыдущего.

Алкоголизм привёл Фицджеральда к полному творческому бессилию. Жизнь пошла под откос. Он опустился и медленно добивал себя выпивкой.

Хемингуэй упрямо повторял: «Пьющий писатель – хороший писатель». Себя же он «умеренной» выпивкой в конце концов довёл до паранойи и самоубийства.

Американский список пьющих писателей не короче русского. Эдгар По, О Генри, Джек Лондон, Синклер Льюис, Юджин О’Нил, Скотт Фицджеральд, Уильям Фолкнер, Трумен Капоте и многие другие.

Некий Том Дардис написал целую книгу, в которой попытался разобраться и ответить на вопрос: отчего американские писатели так убийственно много пили? Однако не дал однозначного ответа.

А сколько наших классиков уничтожило себя алкоголем! Десятки! Я уж не говорю о тех, кого пьянство сгубило раньше, чем они успели сделать себе имя. Их сотни.

Помню, спорил я с Танелюком. Он говорил:

– Да, Есенин синячил! И Шолохов синячил! И Высоцкий… Но ты посмотри, как много они написали. И это всё гениально!

Я легко согласился. Я сказал: да, они пили много. И, да, они писали гениально. Но не благодаря пьянству, а вопреки.

А сколько могли бы ещё написать!..

Твардовский – главный редактор «Нового мира» и автор «Тёркина» – в своё время признался: «Я не пью, когда пишу; не пишу, когда пью», а затем грустно добавил: «Поэтому я написал так мало».

Талантливый Венедикт Ерофеев состоялся как писатель, создав поэму «Москва – Петушки», в которой он прямо-таки воспел нетрезвый образ жизни. Пил он по-чёрному. По-чёрному, до белой горячки. Но поэму «Москва – Петушки» он написал в короткий промежуток между запоями. Ничего путного он больше не создал.

Он пил всю жизнь. Не очень длинную жизнь.

Танелюк говорит:

– Если б он так не пил – он никогда б не написал «Москва – Петушки».

Но… можно ли за одну поэму расплачиваться целой жизнью? Наверное, можно. Хотя цена слишком высокая…

Василий Шукшин сильно пил. Но преодолел в себе эту порочную тягу. Сумел. Последние годы капли в рот не брал. Жаль, что завязал слишком поздно. Крепкое алтайское здоровье было уже подорвано. Сердце не выдержало и остановилось, когда ему было всего сорок пять.

Поэт и сценарист Геннадий Шпаликов спился и покончил жизнь самоубийством в возрасте тридцати семи лет. А ведь талант имел огромный. Но пристрастие к спиртному…

Можно, конечно, винить Советскую власть. Вот, мол, затравили, суки, Гену Шпаликова! Не давали спокойно работать Юрию Олеше… Владимира Высоцкого официально не признавали поэтом…

Да, времена были такие… Тоталитаризм. Цензура. И тому подобное… Но сейчас-то! Свобода слова! Раскрепощение нравов… Пиши что хочешь – никто тебе ничего не скажет… Живи, работай! Что же наши поэты, писатели? Пьют! Не пьют – так курят всякую дрянь. Не курят – так нюхают или колются…

Может, это у нас народ такой? Хорошо. Допустим. Но вот Фредерик Бегбедер. Француз. Популярен. Богат. И – не просыхает.

Чего он пьёт?!

24Прочёл когда-то давно такие строки:

«Падают таланты на Руси,Кто-то пьёт, другой уже в могиле.Господи, помилуй и спаси…Мало нас без водки загубили?..»Не помню, где прочёл. Не помню имени автора. Но четверостишье запомнил с первого раза намертво.

Ну, право слово – какого буя себя губить? В мире столько трудностей, которые следует преодолеть, дабы достичь главной цели в жизни, что попросту глупо создавать лишние препятствия. А может, у пьяниц нет никакой цели в жизни? А может, они стали пьяницами потому, что у них никакой особой цели и не было? Но это не мой случай. Я знаю, ради чего живу.

Интересно, ради чего?

Отстань! Задолбал, в натуре.

Ради чего же?

Ну… я… сложно сказать… Меня ничего, кроме литературы, не интересует. Я хотел бы только писать.

Врёшь! Нагло и талантливо врёшь! А, вернее, не договариваешь всей правды. Но я тебя знаю, как себя. Я скажу, чего ты хочешь на самом деле. Ты хочешь славы! Даже больше – ты жаждешь бессмертия. Посмертной славы. С пошлыми памятниками и мемориальными досками. Небось, мечтаешь о Пулитцеровской премии или Нобелевской по литературе. Хочешь всемирного признания и всенародной любви. Хочешь полное собрание сочинений. В общем, хочешь всего того, что было у великих писателей. Но чувствуешь, что недостоин всего этого, а исправить ничего не можешь и поэтому время от времени срываешься в штопор.

Господи, что ты несёшь?

Можешь спокойно бухать, братишка. Ничего этого не будет у тебя. Рылом не вышел.

Жаль, что я не могу набить тебе рожу.

Ты тщеславен. Хотя и терпимей бездарных коллег.

Заткнись.

Гордишься тем, что не подвержен, как другие, чувству зависти. Да, ты не завистлив, но только потому, что слишком высокого мнения о себе и свысока глядишь на современников. Откуда, с чего в тебе столько самомнения? Ведь ты недоучка. И типичный неудачник.

Да, я неудачник. Но неудачником можно считать любого человека творческой профессии. Потому что жизнь творческого человека – это постоянные взлёты и падения. Это приступы сомнения и самомнения. Это метания между комплексом неполноценности и манией величия. Это удачи и провалы. Актёры, писатели, поэты – все неудачники, даже самые везучие, потому что выбрали профессию, при которой всегда приходится чем-то жертвовать и всегда, почти всегда, зависеть от вкуса и мнения публики.

Если всё так скверно – смени профессию, кореш.

Не я её выбрал, а она меня.

О, как патетично. И трогательно.

Я тебя сейчас удушу!

В смысле, повесишься? То есть попросту ускоришь процесс, начатый давным-давно.

Что ты имеешь в виду?

Видишь ли, современная психиатрия считает алкоголизм одной из разновидностей медленного, так называемого хронического, самоубийства. Наряду с курением и наркоманией. Таким образом, суицид всего лишь быстрее, почти мгновенно, доставит тебя к пункту назначения.

Вся наша жизнь – медленное самоубийство.

К суициду прибегают самые нетерпеливые самоубийцы. Ты когда начал пить?

Не помню, отстань.

Поговори со мной. Тут больше не с кем.

Отстань! И без тебя тошно.

Как знаешь… Хотя, согласись, тема интересная. Я же тебя знаю…

25В первый раз я выпил, когда мне было лет десять. Может, одиннадцать. Где-то за два года до этого мама, отчаявшись вернуть отца в семью, стала потихоньку выпивать. Бутылочку, реже две, пива. Под селёдочку. По выходным. После рабочей недели. Чтобы расслабиться.

Скоро пиво сменили более крепкие напитки. Она уже не выпивала, а напивалась. Обычно это случалось в дни получки и аванса. И длилось дня три, пока не заканчивались деньги. (Я не хочу сказать, будто она пропивала все деньги. Нет. Она исправно платила за квартиру, раздавала мелкие долги, покупала продукты, которых хватало нам на пару недель, а вот уже оставшиеся деньги уходили на выпивку.) Чёрные для меня дни получки и аванса бросали тень на другие дни и омрачали всё моё отрочество.

Моя мать была тихой доброй женщиной. Заботливой и нежной. Но стоило ей выпить – она становилась невыносимой. Алкоголь менял её до неузнаваемости. По ночам, когда другие дети спокойно спали, она поднимала меня с постели и заставляла звонить отцу. Заставляла хамить ему и взывать к его отцовским чувствам. Если я отказывался или хныкал, она избивала меня. Била по лицу, таскала за волосы… От безудержных слёз и всхлипов (плакать не разрешалось) перехватывало дыхание… Я звонил отцу, говорил ему продиктованные матерью гадости (и не дай Господь ошибиться), врал, что звоню по собственной инициативе, что мама якобы спит в другой комнате. (Ох, как стыдно было перед ним.) Потом я пересказывал ей, что говорил папа. Собственно, что бы он ни говорил, ей всегда было что сказать в ответ. Вернее, это сказать должен был я. И вновь я набирал этот чёртов номер телефона, который помню до сих пор. Вся эта мука тянулась часами. Пока наконец мой батя, скорее всего догадывающийся об истинной причине моих ночных звонков, не отключал телефон. Но по требованию пьяной матери я впустую раз за разом набирал номер и слушал долгие гудки. Спустя час, иногда дольше, она срывала свою агрессию на мне… Или, если Бог принимал мои безмолвные молитвы, засыпала.

Я ненавижу пьющих женщин. Даже слегка подвыпившая дама вызывает во мне омерзение и злость. Если, конечно, я сам не пью. Когда под градусом – тогда всё равно. Залейся хоть весь мир.

Думаю, мать всё-таки любила меня. Любила и ненавидела одновременно. Бывает же так.

Я был поразительно похож на отца. Не только внешними чертами. Походкой, манерой поведения, смехом… Я был постоянным напоминанием о нём… Плод любви. Так она говорила. Плод любви – он же яблоко раздора. В том смысле, что их отношения начали портиться после моего рождения. Она-то, вероятно, рассчитывала, что я окончательно свяжу их вместе, но – нет! Поэтому, будучи трезвой, мама меня любила, а пьяной – ненавидела.

Всему был виной алкоголь. Я был в этом уверен. И при возможности незаметно для матери выливал его. К примеру, в бутылке грамм триста. Мама отвлеклась – говорит по телефону, или пошла в туалет, или мусор выносит… Я грамм сто – сто пятьдесят выливаю в раковину, а чтобы разница не бросалась в глаза – доливаю в бутылку чуток воды. Так вот. Однажды мама, выпив немного, неожиданно уснула. Был вечер. Часов семь. И до ночи – я знал – она ещё проснется и будет пить дальше. Я решил уничтожить хотя бы половину оставшейся водки. Но как? Мы находились в комнате.

Мать спала очень чутко, а дверь всегда так предательски скрипела…

Одним словом… я не видел другого выхода, как влить стакан водки в себя. И уничтожить её таким образом. Было мне десять лет. Может, одиннадцать…

26Горькие воспоминания усилили моё похмелье. Не имею ни малейшего представления, как это связано между собой и связано ли, но неоспоримо одно – стало плохо настолько, что даже лежать было больно. Не сдерживая стонов, я поднялся и сел. Кровь запульсировала в висках, комната поплыла, контуры предметов размылись… Жить не хотелось.

Господи, за что мне такие муки?! Лучше умереть…

Кстати, самоубийц среди алкашей немало. И кончают с собой в основном именно в минуты жуткого похмелья.

Слабаки…

Покончил с собой Николай Успенский – двоюродный брат Глеба Успенского. Тяжёлый случай. Слава его потускнела. Он пил напропалую. Писал всё хуже. Совсем опустился. Жена умерла. Друзья отвернулись. Он долго искал деньги на новую бритву, чтобы убить себя. Но денег никто не дал. Пришлось воспользоваться старой ржавой бритвой. Он перерезал себе горло на Смоленском рынке. Безобразное, должно быть, зрелище было.

Александр Фадеев, как и Маяковский, в конце жизни поставил точку пулей. Но Маяковский почти не пил. Так, слегка, предпочитал «шампусик»… (Есть версия, что самоубийство поэта – лишь неудачная попытка поиграть со смертью в «русскую рулетку»: в барабане револьвера был всего один патрон. Он просто проверял фортуну – повезёт или нет. Не повезло. У него тогда вообще была чёрная полоса.) А вот Фадеев бухал сильно. Особенно в последние годы. Запои длились неделями. Обычно в такие дни он уходил из дому. Спал где придётся – на скамейке в парке, под детскими «грибочками», а то и прямо на земле. А утром направлялся в ближайшую забегаловку.

Там наливали. Всегда находился кто-нибудь, кто с удовольствием от широты души или из жалости угощал знаменитого автора «Молодой гвардии», орденоносца, лауреата Сталинской премии…

Во время хрущёвской оттепели на Фадеева посыпались все шишки. Его открыто презирали и винили во всех смертных грехах. На конференции Союза писателей Фадеева назвали тенью Сталина, утверждали, что его руки по локоть в крови. Он действительно и письменно, и устно одобрял репрессии, в том числе и по отношению к собратьям по перу. Но ведь не он один. Смертный приговор обвиняемым по делу «антисоветского троцкистского центра» одобрили и Леонид Леонов, и Самуил Маршак, и Юрий Олеша. Статьи и письма, требующие расстрелять врагов народа, подписывали очень-очень многие, включая и Бабеля, которого вскоре тоже погубили.

Я Фадеева не оправдываю. Я пытаюсь понять этого малоодарённого литератора с нечистой совестью.

А кто из современных писателей и поэтов может твёрдо заявить: «Я в той ситуации поступил бы иначе»?

Впрочем, сказать-то легко…

Даже Борис Пастернак, который в тридцать седьмом проявил мужество, отказавшись подписать письмо с одобрением расстрела Тухачевского и прочих, за год до этого опубликовал два стихотворения в «Известиях», прославляющих Иосифа Виссарионовича и его «деяния».

Редко кто проходит по жизни, ничем себя не запятнав. Все мы люди, все мы человеки…

Писали, будто Фадеев покончил жизнь самоубийством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Но это ложь. Он за неделю готовился к смерти. Бросил пить. Попрощался в письмах с друзьями, которых почти не осталось. Написал предсмертное письмо и застрелился.

Всё было продумано, спланировано, а не как у папаши Хэма, который, улучив момент, когда супруга вышла из комнаты на пару минут, схватил ружьё и снёс себе выстрелом полчерепа.

27Как же мне хреново!

Будь у меня пистолет – клянусь, рука б не дрогнула. А лучше пузырёк с морфием, как у Алексея Толстого. У того, который Константинович.

Вешаться – страшно. И неэстетично. Синее лицо, фиолетовый язык… Висишь, поникнув головой, безжизненною куклой… Нет, есенинская петля меня не прельщает. Хотя, говорят, его убили. Но ведь это ещё доказать надо.

Я посмотрел на часы.

Ничего не понимаю. Уже семнадцать сорок семь. Время смеётся надо мной.

Я встал с дивана, чтобы походить по квартире. Туда-сюда. Без всякой цели. Так неужели я проходил четыре часа? А то и дольше.

Следует признать, что моё, обычно безупречное, чувство времени переживает не лучшие времена. Надеюсь, чувство времени придёт в норму со временем.

Шутки шутками, но мне было не до смеха. Я смертельно устал бродить по квартире как неприкаянный, но стоило мне остановиться, и на меня накатывала такая дурнота и слабость, что я боялся свалиться в обморок. И я продолжал мои хождения по мукам, шаркая ногами по полу и постанывая.

Семнадцать пятьдесят шесть. Надо просто ходить. Тогда значительно легче. Нет, не значительно, но легче. Во всяком случае… Что во всяком случае? Какое идиотское и трудно поддающееся ясному пониманию выражение – «во всяком случае». Кто первый ввёл его в употребление? Во всяком случае… в каком случае? Во всяком. То есть в любом. Во всех случаях. Какой бы ни был случай… Случай… Случись что… Что угодно. Кому угодно? Мне не угодно. Не угодно. Во всяком случае, мне. Мне не угодно это дурацкое словосочетание – во всяком случае.

Семнадцать пятьдесят девять. Через минуту будет восемнадцать ноль-ноль. Всего одна минута. Одна! А сколько сразу поменяется цифр. Все, кроме первой – единицы. Единица останется. Семёрку сменит фигуристая восьмёрка. А пятёрка и девятка превратятся в два ноля. В ничто. В два ничто. Если ноль – ничто, то неудивительно, что всё начинается с ничтожества, даже в природе, а значит, во всём. От ничто ко всему. От простого к сложному. Ноль – ничто. Единица – это уже нечто. А добавь к единице ноль – и получится двузначное число. Было нечто, к нему добавили ничто, получили какое-никакое количество. Добавляем ещё одно ничтожество – увеличиваем количество, которое рано или поздно перейдёт в качество.

О чём я думаю? Неважно. Главное – не думать о том, что плохо. Вообще о плохом не думать! Иначе будет только хуже. А куда ещё хуже? Есть куда! Плохо – бесконечно. Как Вселенная. Для «хорошо» всегда есть предел. За этим пределом обычно начинается «плохо», а оно бесконечно.

Восемнадцать ноль пять.

Надо прекратить глядеть на часы. Видя, что я смотрю за ним, время замедляется. Замедляется, замедляется… чтобы совсем остановиться, замереть… чтобы потом наброситься на меня… Во всяком случае… Опять во всяком случае! Который час?

Восемнадцать ноль шесть. Шесть минут седьмого. Шесть часов шесть минут. Что делать? Ничего. Просто шагай. Безостановочно. Вперёд! Вперёд, и горе Годунову! И не смотри на часы. Думай о чём хочешь, только не смотри на часы. Кто там ещё покончил с собой? Марина Цветаева. Одиночество, нищета, эвакуация… Что-то с сыном у неё было… Повесилась…

Восемнадцать ноль восемь.

Блядь! Не смотри, говорю, на часы. Ты что – тупой? Сколько раз тебе повторять? Шагай. Давай! Ать-два левой. На кухню. Кругом! Ать-два левой. Левой!.. Левой… В комнату. Кругом! Левой! Может, ещё что-нибудь выпить? Левой, левой… «Кто там шагает правой? Левой, левой…»

Отравился Алексей Толстой. Тот, который Константинович. Но он был наркоманом. В молодости и Михаил Афанасьевич Булгаков баловался морфием. Чуть не погубило его баловство. Господь помиловал. А графа Толстого покарал. Радищев тоже отравился. Боялся остаться в живых. Сбежал. Самоубийство – что это, как не побег из жизни? Вот и мне бы убежать от боли и страданий…

Я остановился.

А лучше, подумал я, сбежать из этой квартиры. Что я, как крыса в клетке, из угла в угол мечусь? Я заперт. Вот что меня угнетает!

Эта сука сегодня уже не вернётся. А ночь в запертой квартире я не переживу.

Нет, нет, нет…

Я выбежал на балкон, глянул вниз… Высоковато… Даже не знаю…

Решайся!

Я вернулся в комнату. Дверь на балкон осталась открытой.

Восемнадцать пятнадцать.

С этой минуты мысль о прыжке не покидала меня. Страх отгонял эту мысль, но она упрямо и крепко вцепилась в меня и призывала всё новые аргументы в свою пользу.

Здесь ты как узник. А там – воля. Там тебе будет легче. Придёшь домой, а дома, как известно, и стены помогают. На ночь для сна можешь выпить бутылочку пивка… Холодненького… А если хочешь – рюмочку водочки или даже… Только обязательно чем-нибудь закусишь. Тебе нужно поесть. На улице свежо. Походишь по городу. Среди людей. Придёшь домой. Выпьешь. Посмотришь телик и уснёшь. А утром… Утром всё будет хорошо…

Я опять вышел на балкон. Снова глянул вниз…

Раз десять метался я из комнаты на балкон и обратно.

Наконец решение было принято. Окончательно. Бесповоротно.

Я прошёл на кухню. Вылил содержимое первого попавшегося флакончика в чашку, добавил воды и не задумываясь выпил. Для храбрости.

На балконе я закурил. С сигаретой в зубах, крепко держась за перила балконной лоджии, перекинул ногу…

Восемнадцать сорок шесть.

Вцепившись в перила, я стоял на шатком козырьке от дождя из листового железа. Собравшись с духом, я разжал одну руку и чуть развернулся. В очередной раз бросил взгляд вниз. Затем неумело перекрестился, выплюнул окурок и, разжав вторую руку, прыгнул…

28Дуракам и пьяным везёт. Общеизвестное заблуждение. Но немногочисленные легенды о чудом спасшихся пьяных мужиках более живучи и поразительны, чем холодные статистические данные о замёрзших насмерть на улице пьянчугах.

Я лично знал мужика, с которым произошла прямо-таки невероятная история. Звали его Геннадий Иванович. Что, собственно, никакой роли не играет. Работал он на обувной фабрике начальником охраны. «Несуны» за вынос готовой продукции платили ему небольшую мзду. Кто деньгами, кто горючим. Он предпочитал коньяк. К концу недели у него в загашнике скапливалось бутылок пять-шесть, которые он и приговаривал с дружками и подчинёнными по пятницам после смены. Домой его привозили в «состоянии нестояния». Жена, само собой, была не в восторге.

Однажды зимой, в одну из таких чёрных пятниц, Геннадий Иванович явился снова пьяный вдрызг. Супруга вспылила. Раздела Геннадия Ивановича до трусов и вытолкнула его на лоджию балкона – протрезвиться. Балкон не был застеклён. На улице минус двадцать. С беззвёздного неба, кружась и вальсируя, сыпались крупные пушистые снежинки. Покорный муж Геннадий Иванович, прибитый чувством вины и жалостью к себе, к жене и вообще ко всему живому, даже не стучал в закрытую дверь. Принял экзекуцию смиренно. Как должное. Но прошло пять минут. Геннадий Иванович, мягко выражаясь, продрог, однако не протрезвел. Иначе не объяснишь, каким образом в его затуманенной голове родилась сумасшедшая мысль перелезть на балкон к соседу, у которого Иваныч рассчитывал переждать гнев супруги и согреться.

Естественно, Геннадий Иванович сорвался и полетел вниз. Гораздо стремительней пушистых снежинок. А этаж был восьмой…