Полная версия:

Через семь границ. Автостопом из Москвы через Кавказ, Иран в 1997 году и обратно домой через Туркмению, Узбекистан и Казахстан

При помощи многочисленных тостов напоив кое-кого из нас, а также и себя, – человек сей сказал:

– Ну а теперь поехали ночевать ко мне! – так наше застолье завершилось, мы погрузились в машину (по размеру это был целый микроавтобус человек на восемь) и вскоре оказались в предрассветной Мцхете, у нашего нового знакомого в его обширном доме.

В каменном доме было два этажа и много комнат; в доме жила старушка – мать Джондо, не познавшая русского языка; во дворе росли плющи и две машины – старая и новая. Нас, мужчин, положили спать в одну из комнат, Машу в другую, и мы моментально уснули.

12 августа, вторник

Спать нам пришлось недолго. Часов в восемь утра хозяин засобирался в Тбилиси. Вчера мы сонно попросили вывезти нас наутро на трассу, ведущую в Боржоми. Но он истолковал наши слова иначе. Когда мы сели в его машину и поехали, оказалось, что мы едем не на трассу, а в Тбилиси. «Куда он везет нас?» – подумал я, но это был мысленный вопрос не удивления, а просто любопытства. Привез он нас на автовокзал. Подгоняемые словами: скорее, скорее, вот ваш автобус, – мы попрощались с Джондо и затолкались в заднюю дверь «Икаруса», едущего в Боржоми.

«Вот тебе и „вредные-опасные“ кавказские люди, – вспоминал я ночного знакомого, – совершенно незнакомых людей накормить, напоить, отвезти к себе домой ночевать – это уже необычно, а тут еще и автобус организовал! Нам еще нужно учиться гостеприимству у кавказских людей!»

Часа через три (встречных машин на дороге было все меньше) мы выгрузились на берегу все той же реки Куры, только в 150 км выше от Тбилиси по течению, в городе Боржоми.

Боржоми – теплый город в долине Куры, на обоих ее берегах, соединенных несколькими мостами. Справа и слева поднимаются покрытые лесом горы. Вдоль реки, совсем рядом, идет железная дорога – то появляется, то прячется в тоннель. Сам город – как бы большой парк. Многоэтажные современные дома поднимаются по склонам горы и кажутся от этого один другого выше. Магазинчики. Как легко догадаться, в Боржоми повсюду продают бутылочный «Боржоми». Стоит он примерно один доллар.

Однако нас не оставляла гипотеза, что где-то находится настоящий источник боржоми, где его много и бесплатно.

И впрямь: после недолгих хождений мы нашли некий парк. На входе стояла тетушка, неназойливо собиравшая за вход по 10 тетри (грузинских копеек). Легко миновав ее, мы попали внутрь. Среди зарослей дерев, у подножия горы, сидели многочисленные боржомствующие. В центре парка находилось углубление, облицованное белым кафелем, где суетилась старушка в белом халате. От самой старушки издали были видны только периодически высовывающиеся из ямы руки со стаканчиками и бутылками, полными жидкости. Подойдя ближе, мы увидели и мощный фонтан с несколькими струями, в яме находящийся, – из него-то старушка и наливала боржоми всем желающим, приговаривая: пейте, пейте, еще возьмите, на здоровье, мои дорогие… и т.д.. Вокруг тусовались пьющие. Присоединившись к ним и наполнив свою «торпеду» при помощи старушки сею водою, мы сели на скамейках в парке и принялись поедать хлеб, боржоми и сгущенку. Что о воде сей, она не как бутылочная: пахнет тухлыми яйцами, совсем не газированная, немного мутная и для питья непривычная, а вследствие этого, вероятно, весьма полезная.

Пока мы сидели в парке и посматривали на часы, думая, что скоро пора нам возвращаться в Тбилиси, – кому-то из нас в голову пришла мысль поехать на Ереван более прямой дорогой, а именно – через Бакуриани, Ахалкалаки, Ленинакан. Действительно, по атласу автодорог от Боржоми до Еревана меньше 300 километров «по прямой дороге», а через Тбилиси – более 470. Идея быстро овладела нами. Забыв сведения о том, что самый короткий путь – не обязательно самый быстрый, а вернее, пренебрегши этой заповедью сознательно (мы ведь не на гонках!) мы устремились душой и телом в неведомые – о! – Бакуриани и – о, о! – Ахалкалаки.

В то же самое время наши друзья Андрей Винокуров и Андрей Степанов, совершающие другое аналогичное путешествие автостопом (Москва – Ташкент – Ашхабад – Красноводск – Баку – Тбилиси – Москва), находились в Тбилиси. Мы договорились оставить друг другу послание на Центральном почтамте города Тбилиси. Однако, не зайдя на почтамт, мы направились в Ереван, о чем, с чувством глубокого раскаяния, всему человечеству и сообщаем. Андреи, не обижайтесь!

Через некоторое время мы уже ехали в набитом битком автобусе-«пазике». Дорога шла круто в гору, порой мы ехали со скоростью 10 км/час и даже медленнее. Было очень жарко, автобус нагревался, и водитель охлаждал мотор интересным образом: справа от переключателя передач была дырка, в нее была видна дорога и какие-то замасленные детали мотора. Водитель поминутно брал одну из канистр и лил воду в эту дырку, поливая мотор, а заодно и дорогу. Когда все запасы воды кончились, мы заправились у горного родника и поехали дальше.

Горный серпантин был велик: за 29 километров пути мы поднялись вверх больше чем на километр. Лес вокруг становился реже. Светило солнце. Но наконец, спустя долгое время, мы въехали в поселок.

справка: БАКУРИАНИ – поселок городского типа в Боржомском районе Грузии, на северных склонах Триалетского хребта на высоте 1700 м. Конечный путь ж.д. ветки, отходящей от Боржоми (37 км). Горный лесной климатический курорт. Лыжная станция. Звероводческий совхоз (разведение черно-бурых лисиц). Близ Бакуриани – разработка андезита.

Сегодняшний Бакуриани не был похож на горный курорт. Может быть, туда приезжают зимой. Сейчас вокруг было пыльно, жарко, пахло сельским хозяйством, туристов не было видно. И впрямь: если в советские годы Грузию посещало (по официальным данным) три миллиона туристов ежегодно, сейчас число их упало в триста раз – до десяти тысяч. Кстати, многие гостиницы и пансионаты Закавказья, опустевшие было в начале девяностых годов, сейчас заселены многочисленными беженцами, которые проживают в них: там абхазские, там осетинские, там карабахские…

Водитель денег не требовал, но его водительское мастерство хотелось как-то вознаградить. С большим удовольствием я вручил ему, от имени нас четверых, 50 тетри (грузинских копеек) металлическими монетками. Водитель не огорчился.

Оставалось всего пятьдесят километров до Ахалкалаки… Ой! что это?!!

Эта уходящая вперед и немного вверх коричневая неровная полоса, похожая на вскопанные грядки, была трассою на Ахалкалаки. Человек десять местных жителей сидели рядом, у шланга, из которого текла вода, угощаясь этой водой и ожидая какую-нибудь машину.

– Скажите, эта дорога на Ахалкалаки?!

– Да, эта. А вам куда?

О неожиданность! И мы сели среди местных жителей, отвечая на главный вопрос «Какой нации?» и спрашивая о различном.

Сколько нам удавалось общаться с жителями Кавказа, при знакомстве одним из первых был вопрос:

– Какой нации?

Молодые и пожилые, в городах и деревнях, водители грузовиков и продавцы арбузов, в Грузии, в Армении, в Карабахе, увидев незнакомых людей, первым делом интересовались:

– Какой нации?

Мы готовы были предположить, что это традиционное кавказское приветствие:

– Коконаци!

Ответ «русский» является вполне удовлетворительным ответом. Однако почти нигде меня не принимали за такового. В Москве меня называли азербайджанцем, в Иране курдистанцем, на Кавказе всячески, а однажды в Питере верх подозрительности был высказан следующим образом:

– Вы позорите и нашу страну, и свою страну!

Долго ли, коротко ли – скорее, чем мы могли теперь ожидать, – появился грузовик с кузовом, закрытым брезентом.

– Здравствуйте! Можно с вами в сторону Ахалкалаки?

– Забито все, не поместитесь!

– Поместимся, попробуем!

И автостопщики из Москвы, а с ними и местные жители, полезли в кузов. В кузове находились дрова. Это были плоские чурбаны диаметром 50—90 сантиметров и они занимали почти все внутреннее пространство кузова. В щелях же и просветах между этими дровами и кузовом разместилось тринадцать человек, наши четыре рюкзака, ржавая двуручная пила, косы, топоры и прочие предметы. И мы поехали.

Дорога на Ахалкалаки сначала идет по лесной зоне и имеет ширину в одну машину. Так как встречных машин нет, этакая однопутность никого не беспокоит. Дорога идет все в гору, и наверху уже никакого леса нет, только коричневые горы, поросшие жухлой травой. Туда, наверх, в горные села Грузии, и везли дрова на продажу.

Дорога была ужасной. Дрова и пассажиры мотались вправо-влево. Тридцать километров ехали полных три часа. Периодически дрова пытались нас задавить, но мы яростно сопротивлялись. Из-под колес через открытый задник кузова внутрь летела пыль.

Поднялись на перевал. Вверх уходили проволоки канатной дороги. Здесь находилась воинская часть, как объяснили местные жители, и по этой дороге когда-то доставляли грузы. Сейчас солдат убрали, канатка уже несколько лет не работает. Леса вокруг уже нет; по сторонам дороги – желто-коричневые горы.

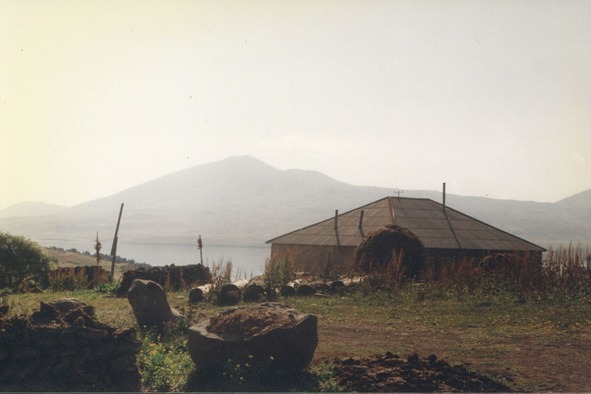

С перевала вниз пошли чуть-чуть быстрее. Но заносило нас изрядно. «Водитель – ас!» – дивились пассажиры. Так, спустя три часа, мы и проехали эти тридцать километров и прибыли в небольшое село, находящееся на озере Табацкури, окруженном горами.

Горная Грузия

Озеро Табацкури

Если кто-нибудь из вас, читатели, попадет когда-нибудь в Грузию, не стремитесь, увлеченные скоростным автостопом, проскочить ее за малое время. Сверните с оживленной магистрали и отправьтесь в горные местности. Крутые дороги и перевалы, низкая скорость, малое количество машин и некомфортабельные условия езды в них – поистине, покажутся вам небольшой платой за роскошные горные пейзажи и прекрасное отношение местных жителей.

Вокруг было тихо и спокойно. Машина с дровами, сильно пыля, скрылась из виду. Посреди озера был небольшой остров. На лодке двигался какой-то человек – наверное, рыбак. Невдалеке дети перегоняли куда-то корову. Наступал вечер.

По берегам, в отличие от остальных мест, росли небольшие сосенки. Выбрав место поровнее, мы поставили две палатки, собрали дрова (много мелких сосновых веточек), помылись в озере (холодное! высота 1991 метр над уровнем моря), постирали запыленную одежду, развели костер… Местные жители, увидев нас, принесли нам бутылку теплого молока. Мальчишки, игравшие близ озера, удивленно рассматривали нас. Наконец, над горной местностью сгустился вечер, мы залезли в палатки и уснули.

13 августа, среда

Утром, когда мы проснулись, было еще прохладно. Поспать еще, что ли? А может, на трассу? Не машины ли это шумят? – так думая, мы дремали еще некоторое время.

Наконец вылезли. Роса на траве, туман над озером. Красиво. Не хотим ли искупаться? бр-р-р! не хотим! Стали собирать палатки. Первыми вышли мы с Владом. Поскольку встреча в Ереване была оговорена (на железнодорожном вокзале в 10 и 20 часов, начиная с момента прибытия), мы выбрались на трассу. На трассе – в 9.40. Тут же – машина! Ура!

Едем в кузове километра два. Следом – другая машина, похожая на автобус. Неужели? Стопим. Останавливается; автобус почти доверху нагружен арбузами. Внутри уже пятеро человек. Они везут арбузы с теплых долин наверх, в горные села, чтобы продать их там – то же, что желали сделать со своими дровами вчерашние водители. Интересно: наверх, в горы, все везут и продают; а что же производят в самих горах, кроме молока и сыра? Не знаю. Но вот – мы едем!

В первом же селе начинается бойкая торговля. Минут пятнадцать она длится, арбузы стоят 1500 рублей килограмм (здесь в основном платят российскими рублями). Пока жители покупают арбузы, нас пешком догоняют Олег с Машей. Точно, скорость наша невелика. Трасса в плохом состоянии.

Вышли и пошли пешком, теперь уже вчетвером. Догоняет автобус с арбузами.

– Поехали! До следующего села.

В следующем селе, вернее сказать – деревне, автобус опять застрял. Мы вышли и огляделись. Маленькая деревушка среди гор, никакой зеленой растительности, все дома, и горы, и дорога – пыльно-коричневого цвета. Население – человек сто. По деревне протекает ручей, используемый как водопровод и канализация одновременно. В нем играют местные дети. В изобилии имеется кизяк (сушеный коровий помет), сложенный в аккуратные штабеля-поленницы и используемый вместо дров.

А вот и дорожный указатель. На одном из домов мелом написано:

«АХАЛКАЛАКИ 30 КМ»

Ура – мы на правильном пути. На другом доме, вернее – будке, надпись:

«БЕНЗИН СОЛRРОКА»

Рядом – две канистры. Заправка.

Пока шла торговля арбузами, Владу пришла в голову его любимая идея: купить молока. Но в первом же доме, куда он забрел с таким предложением, нас затормозили и принялись угощать. Люди давно не видели туристов, тем более русских, и накормили местным сыром, хлебом и молоком. Влад пытался узнать, сколько нужно заплатить, но люди плохо понимали по-русски и денег не взяли.

Дальше часть дороги мы преодолели пешком, часть – на нескольких местных машинах, которые везли нас от одного села до другого, то разделяясь, то встречаясь вновь.

Наконец, перед самым городом начался асфальт. Мы спускаемся вниз, в долину, видны остатки древней крепости. В советские годы это была погранзона, стояли воинские части: рядом Турция. Сейчас военных нет, погранзоны тоже, благодаря чему мы благополучно въезжаем в город. Два комплекта мудрецов-автостопщиков встретились на автостанции Ахалкалаки.

Справка: АХАЛКАЛАКИ – город на реке Ахалкалакис-Цкали (приток Куры), в 74 км к юго-востоку от ж. д. ст. Ахалцихе. Маслосыродельный, лесопильный, лимонадный, пивоваренный, крахмальный заводы. Основан в 1064; в 15 в. полностью разрушен, в 17 в. восстановлен. В 18 в. превращен в крепость. Во время русско-турецкой войны 1806—12 был взят русскими войсками; по Бухарестскому мирному договору 1812 возвращен Турции; окончательно присоединен к России в 1829. До Октябрьской революции – уездный город, куда царское правительство ссылало сектантов-духоборов, потомки которых и до сих пор живут в окрестных селах с русскими названиями.

Но основное население города – не русские и не грузины, а армяне. Они, как и грузины, оказались чрезвычайно гостеприимными: только мы с трудом отговорились от повторяющихся предложений водителя ехать к нему в гости, как нами заинтересовались другие местные жители. Девушки-армянки возле автостанции продают газировку, боржоми, хлеб, сыр, помидоры. «О, туристы, туристы! Откуда? а пробовали наш сыр?» Нас активно, почти принудительно, угощают.

А вот и автобус на Богдановку.

– Из Москвы? Пешком?

– Не пешком, на попутных машинах, как сейчас.

– И хорошо вас подвозят?

– Очень хорошо.

– Ну, не такие уж мы монстры! А как приеду в Москву – прописка, паспорт…

Богдановка, теперь называется Ниноцминда (в честь святой Нины). Дальний уголок Грузии, так же, как и Ахалкалаки, населенный в основном армянами. Идем к выезду из города, стопится роскошная иномарка, типа микроавтобуса. Внутри – два парня лет 22-х.

– Можно с вами сколько-нибудь проехать в сторону Армении?

– Можем провезти пятьсот метров. И накормить!

– Спасибо, мы так доберемся.

Микроавтобус куда-то уехал. Через пять минут возвращается.

– Поехали с нами!

Вчетвером садимся. Провезли метров триста, до маленького придорожного ресторанчика. Зашли внутрь – обыкновенный вагончик, как у строителей. Появился хозяин. Водители заказали огромное количество еды и выпивки. Просто невозможно было все это съесть, тем более выпить. Рассказываем о нашей жизни, расспрашиваем об их… Многие ждут «присоединения» к России. Периодически забегает хозяин едальни и приносит очередную порцию рыбы, или салата, или вредоносной выпивки, а потом вновь исчезает.

…Наконец все остатки еды нам запихивают в полиэтиленовый пакет, мы садимся в машину и нас вывозят еще километров за пятнадцать от города.

– Счастливой дороги!

– Спасибо! До встречи на земном шаре!

…Встретить на дороге четырех незнакомых людей с рюкзаками, подвезти, накормить, вывезти на трассу – такое необычное, казалось бы, отношение мы встречали повсюду, и особенно на Кавказе. Таких случаев у нас было множество, хотя путешествие только начиналось. Сколько в этой поездке нас бесплатно подвозили, кормили, приглашали на ночлег! О таких случаях вы прочитаете и далее. Встречая такое отношение, невольно задумываешься: а как я отношусь к людям? к своим гостям, попутчикам, к близким или дальним знакомым, да и незнакомым? Какое сейчас, наоборот, отношение в центральной России к жителям Кавказа, уехавших со своей родины на север не от хорошей жизни? А если ко мне домой вечером постучат двое или четверо незнакомых вам жителей юга с просьбой переночевать? А к вам, читатель?

Машина вернулась в Ниноцминду, а мы остались на трассе, разделившись на двойки: Олег с Машей, я с Владом. Редкие деревца. Солнце, на небе – ни облачка. Горы остались позади, все ровно и гладко, кроме дороги, которая вся в колдобинах, хотя и была когда-то, видимо, покрыта асфальтом.

Машины идут переполненные. Первыми уезжают наши коллеги, затем останавливается машина и нам. Старая-старая легковушка, вместо заднего сиденья какой-то хлам. Водитель – веселый армянин Володя, лет сорока, говорящий по-русски почти без акцента. Мы слушали его всю дорогу.

– Отчего, спрашивают, развалился СССР? Говорят: виноваты нынешние руководители… Никто не виноват! Прежнее правительство виновато. Человек получал столько, что не мог себя обеспечить. Вот и приходилось брать сбоку. И вот, весь советский народ получился вор. Ну, было 10, 15 процентов, кто не воровал, а так – воры, все. Потому что государство не платило. И все деньги уходили на войну. А теперь говорят: как! что! разваливают страну! Вот было у нас 15 республик. Ну и пусть будет 50 государств. Ну кто считал, сколько в той же Африке государств? или в Европе.

– А ну и страна у нас была! – продолжал Володя. – Вот я работал фотографом. Раз надо было фотобумагу купить, и нигде не было! В Ереване – нет, в Москву полетел – и там нет, а много надо было, очень много. Вдруг слышно: в Баку есть. Летим в Баку… Купили! И там идем – нас ОБХСС задержало, что, мол, несем, откуда… Вот какая страна! А потом работал я в Кузнецке, журналистом…

– А кем теперь работаете?

– Никем! Вот крестьянствую. Возил помидоры на базар в Ахалцихе, в Грузию. Поэтому и заднее сиденье снял – все помидорами завалил, это 800—900 килограмм. Это сколько труда ушло, посчитай. День собирали с женой, сортировали, вечером выехали. В Ахалцихе уже утром. Три дня торговали, и сегодня домой – четыре дня мы с женой работали, считай! А получили всего 100 долларов. Выручка, конечно, больше, ну 250 – но это таможня, это дорога, поборы, местная милиция стоит – даже без палочки: дай лари! И 150 долларов ушло на эти расходы. А у меня дочка в университете учится, в Ереване, обучение триста долларов стоит за год, а здесь это очень большие деньги.

Гостеприимные водители

Между Грузией и Арменией

Армения

Вот уже и таможня. Володя вышел из машины, перекинулся парой слов с таможенниками, и те, даже не проверив наши с Владом паспорта, пропустили машину в Армению. Едем дальше.

Проехали Ашоцк (он теперь называется Гукасян). Остановились у источника. Рядом остановилась старая горбатая «Волга» – в ней ехала Володина жена и еще какой-то человек. «Волга» всю дорогу шла сзади. Откуда-то появился кофе – в маленьких чашечках, густой, как смола (наверное, у водителя был термос с кипятком). Я с удовольствием запил водой это питие.

– А это фонтан, источник. У нас их много. Вот в Азербайджане пробурят скважину, идет нефть, ее весь мир покупает. А у нас пробурят скважину, идет вода, никто ее не покупает… Вот… Хорошая вода.

На закате солнца проезжаем Ленинакан.

– Сейчас будет Гюмри, раньше назывался Ленинакан… Здесь, и в Спитаке, самые большие разрушения были, после землетрясения, в декабре 1988 года. Самые большие жертвы были. Все приезжали, Горбачев приезжал, весь мир приезжал: отстроим! А люди до сих пор в бараках живут и в вагончиках. Одни дома, что больше всего разрушились и опасны, их посносили. А которые слегка разрушились, до сих пор стоят, вот увидите; но жить в них все равно нельзя.

(Ленинакан через девять лет после землетрясения. Развалины, пустые стены – без домов. Часть отстроили заново. В некоторых домах живут только на первом этаже, а верхние этажи – руины. Многие до сих пор, действительно, живут в бараках и вагончиках. Уцелели некоторые здания, построенные еще при царе. Я решил не фотографировать.)

Наступил вечер.

– В Октемберяне, он сейчас Армавир, я сворачиваю – едем ко мне, переночуете. Если у вас на карте есть – совсем близко от Еревана, Маркара, прямо на границе с Турцией. Оттуда автобус до Еревана ходит.

– Маркара? А это не погранзона?

– А вы откуда знаете? Да, до 1982 года у нас была погранзона. Всем, даже родственникам, кто приезжал, нужен был специальный пропуск. А если свадьба или похороны, какие проблемы были! Как всем сразу пропуск оформить? Очень долго добивались, и наконец в 1982 году в Маркаре и еще в одном соседнем селе сняли режим. С тех пор свободно. И вообще сейчас все погранзоны открыли… А завтра на автобусе до Еревана доедете.

И вот мы в гостях. Володя и его жена угощают нас арбузом, дыней, сыром, лепешками, виноградом, грушами и прочими продуктами сельского хозяйства. Все свое. Араратская долина – единственное место в Армении, где можно выращивать фрукты: остальная часть страны – горы. Наполнившись рассказами хозяина, мы укладываемся спать в отведенной нам комнате.

14 августа, четверг

Утром встали довольно рано, но хозяева поднялись еще раньше. Позавтракали. Хозяин предложил:

– А хотите, я вам Турцию покажу?

– Давайте, – согласились мы, недоумевая.

– Пошли, вот, с крыши моего дома видна! – и мы поднялись на крышу. Все село – каменные полутораэтажные дома, огороды, виднелись слева, а справа между нашим домом и границей проходил только один ряд домов. За ними сразу, метрах в двухстах, была граница: контрольно-следовая полоса, вышки, речка, – а вдалеке снежная вершина Арарата.

– Ходят, охраняют, патруль каждый час проходит. Колючая проволока, все, как положено, Государственная Граница Эс-эс-эс-эр. А турки почти не охраняют. Раз в день, может, пройдет, с винтовкой на плече.

– А сфотографировать можно?

– Сейчас можно. Раньше кто бы увидел, что я тут на крыше стою и показываю в направлении границы, приехали бы, и меня и вас посадили… Сейчас можно.

Арарат на турецкой территории, вид с крыши

Автостопом по Армении

– А в Турцию из Армении проехать или пройти можно?

– В Турцию – нельзя. Дорога есть, но пройти нельзя. Только один раз было. Когда только Советский Союз развалился, границу плохо охраняли. И здесь, в Маркаре и в соседних селах, армяне сломали границу. Весь скот, какой был в этих селах, перегнали через границу и тут же продали туркам. За доллары. Месяц примерно границы не было, а потом опять восстановили.

Настало время нам отправляться в Ереван. Автобус Маркара-Ереван ходит четыре раза в день. На дорогу нам дают огромный пакет фруктов. Спасибо!

До автобусной остановки метров триста, Володя повез нас на своей старой машине. Автобусная остановка – пыльная деревенская площадь, двухэтажный каменный облезлый дом – бывший райком, наверное. В тени этого райкома сидят, ждут автобуса человек шесть местных жителей – все мужчины. Мы сразу привлекли их внимание, им интересно все: как мы путешествуем, едим, ночуем, какой мы нации, как сейчас живется в России… Часть жителей не понимают по-русски, и понимающие переводят им. С опозданием подходит желтый автобус (как у нас в Москве, обычный «Икарус», только потрепаный). Когда мы садимся, маркаринцы уговаривают водителя провезти нас без денег.

По дороге проезжали Эчмиадзин, старинный город со множеством храмов, построенных за последние 17 веков. Нас активно уговаривают выйти в Эчмиадзине, но мы отказываемся: поедем сюда позже, специально.