Полная версия:

В садах Эпикура

Алексей Леонидович Кац

В садах Эпикура

© А. Л. Кац, наследники (Н. А. Баубекова), 2024

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2024

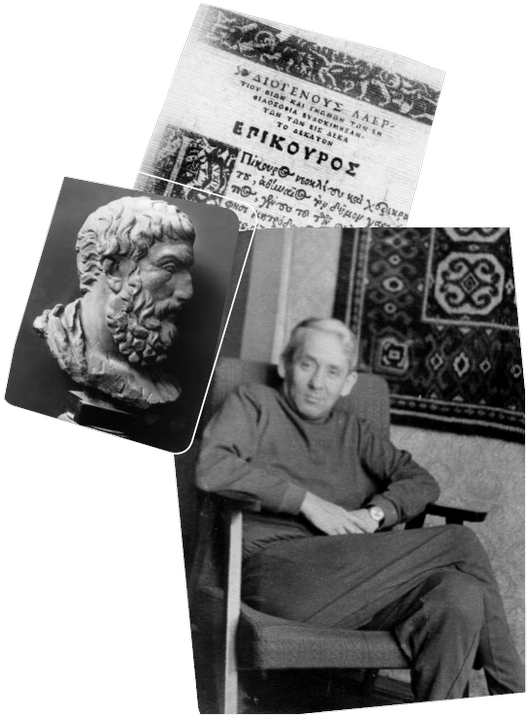

О моем учителе

Думаю, что в жизни на мое становление особенно сильно повлияли пять-шесть старших современников. И Алексей Леонидович Кац (1922–1978) был одним из них и притом – первым. Обстоятельства судьбы вытеснили его (на мою удачу!) в среднеазиатскую глушь. Он стал проректором Ошского педагогического института. Вообще же прошел большой и славный путь.

Во время войны был армейским разведчиком и переводчиком, его усилиями был добыт план венгерских оборонительных сооружений в Трансильвании. Вообще его удивительные рассказы о войне не должны быть преданы забвению.

Я счастлив, что нашлась рукопись его мемуаров, считавшаяся потерянной. Я познакомился этими воспоминаниями через много лет после их написания и был поражен открывшимися мне неизвестными трагедиями в судьбе человека, державшегося столь твердо и невозмутимо… Находившийся на переферии научного сообщества, он был блестящим и авторитетным историком, исследователем манихейства и социальной жизни в Древнем Риме.

Я познакомился с ним, когда мне было лет тринадцать, и его обширная библиотека была немедленно предоставлена в мое распоряжение. Конечно, и в нашем доме книги, в том числе, и относящиеся к античной литературе, имелись. Но он учил меня думать над прочитанным…

Позже, в юности, под его руководством я написал несколько работ, замеченных на научных конференциях и получивших награды. Впрочем, историка из меня не вышло, судьба утянула меня в другую сторону. Но моя благодарность Алексею Леонидовичу бесконечна, и любовь к нему велика.

Ниже следует одно мое стихотворение.

Михаил СИНЕЛЬНИК°ВУЧИТЕЛЬАрест отца, и ужас ранний,И ожиданья поздний страх…Машинопись воспоминаний,Желтеюших в моих руках.Учитель мой, эпикуреец,Историк Рима, латинист,Он был и в юрте европеец,Но, и горяч, и леденист,И снисходителен, и едок,Премудрый, и лишенный сил,Он жизнь поведал напоследок,Свою войну изобразил.Послевоенную Россию,Куда завел свою Рахиль,Шестидесятничества мрию,Провинции сухую пыль.Всю эту жизнь вобрали травыИ оплели его плиту…Под небом рухнувшей державы —Холмы и персики в цвету.И не пойму, какую правдуХранят бурьян и бурелом…Любовь к Теренцию и ПлавтуВ громадном цирке мировом?Но вижу, нет меж нами сходства,Не передал он мне, о нет,Ни легкости, ни благородства!И лишь печали тусклый свет…Лишь одинокую свободуВ пустынях, соприродных ей,Где посох выбивает водуИз пробудившихся камней.Часть первая. Несостоявшееся детство

Потертый листок тонкой плохой бумаги странно называется «Выпись о рождении». Он помечен семнадцатым номером и датирован 26 января 1922 года. В «Выписи» зафиксировано: 23 января 1922 г. в городе Гжатске Смоленской области родился ребенок мужского пола Алексей Кац с постоянным местом жительства на Волоколамской улице в доме 171. О родителях: отец – Леонид Кац, 48 лет, мать – Валентина Дмитриевна, 38 лет. Род занятий соответственно – агроном, кассирша. На вопрос, который ребенок, дан ответ – третий. Запись № 32 по реестру сделал отец. В конце – его разборчивая подпись.

Что здесь может вызвать недоумение? По «Выписи» я родился 23 января, а всю жизнь день моего рождения празднуется 17 числа сего месяца, в паспорте тоже указано 17. Почему? Может быть, день моего рождения спутан с номером записи, а она-то как раз семнадцатая. Далее. Непонятно, почему не указано отчество отца, а отчество матери – есть. Нельзя же в данном случае усмотреть влияние древних этрусков: авторы «Выписи» не знали про таких. И последнее: я почему-то считаюсь третьим ребенком по числу родившихся. В графе по числу оставшихся в живых – прочерк. А ведь самым старшим из детей Леонида и Валентины Кац была дочь Елена, которая умерла шести месяцев от роду. Или ее не брали в расчет? Полагаю, что дело не обошлось без воздействия религиозных пережитков, которые в «Выписи» не отразились.

Январь 1922 г.! Какая дата! Может быть, мой отец, завернувший меня в старую, но чистую салфетку и взвесивший на безмене, напевал: «Наш паровоз, вперед лети! В коммуне остановка!» Убедившись, что я тяну немногим больше килограмма, он, видимо, понял, что нет смысла с такой ношей останавливаться на полпути. Песен отца я не слышал, а о процедуре взвешивания знаю от матери.

Потом на какой-то день моей жизни меня крестили. Подтверждение тому – маленький крестик, хранящийся среди семейных реликвий. И здесь встает громадной значимости вопрос. Уважаемые товарищи потомки, надеюсь, что в ваше просвещенное время этот вопрос покажется окаменевшим дерьмом! Быть бы ему таким и в мое время. Но оно, к сожалению, ближе к Рождеству Христову. Суть вопроса: почему я, КАЦ, Алексей, а не Авраам, крещен, а не обрезан, почему я русский, и это записано в моем паспорте. Впрочем, о том, почему я крещен, меня никогда не спрашивали: вопрос не анкетный. Но вот каким образом я узурпировал чужую национальность – это волновало многих. Вопрошали по сему поводу, с тоской в глазах, те, кто считал меня ренегатом, и, с затаенным злорадством, спрашивали о том же безусловные потомки Ивана Великого – известной московской колокольни.

И правда, почему я русский? В несмышленом 1922 году в «Выписях», т. е. метриках, национальность родителей не указывалась. Наверное, по наивности, считалось, что новорожденный в ней неповинен. Потом сочинители бланков всякого рода «Выписей» поумнели: стали серьезно спрашивать национальность отца и матери. И сразу в делах навели порядок. Я приветствую его, потому что сторонник прогресса. Но все-таки, почему я русский? Это более чем сложный вопрос. Он требует углубление в дебри генеалогического древа. Ну, что же? В путь, так в путь!

Самый ранний документ, из доставшихся мне в наследство, датирован 1890 годом. Он выдан моему деду по отцу мещанину Владимиру Ивановичу Кацу и подписан вдовой генерала от инфантерии Поликсеной Петровной (фамилия неразборчиво). В нем сказано, что в октябре 1866 г. Владимир Иванович поступил конторщиком в имение мужа генеральши в Тверской губернии, Зубовского уезда. За десять лет работы он «привел в отличное состояние контору». Убедясь в его «отличных способностях», Поликсена Петровна назначила моего деда главноуправляющим двумя имениями и винокуренным заводом. Здесь он показал отличные знания «сельского хозяйства вообще, а в особенности винокурения». В вышеозначенных имениях он проработал 24 года, поставил имения в ряд лучших в губернии, а своими способностями и глубокими знаниями дела приобрел «всеобщую известность в округе». В 1890 г. В. И. Кац, по собственному желанию, отошел от дел, а генеральша сочла своим приятным долгом благодарить его «за полезную службу», назначить за 1889 год, независимо от жалования, 600 рублей награды и сверх того «в знак признательности еще 1000 рублей».

Что было с дедом дальше, не знаю. В 1891 г. он снял с цитированного мной «аттестата», кажется, десять копий. Мне не известен день его смерти. Знаю, что наступила она внезапно: разрыв сердца, как говорили в те времена.

Своей бабки по отцу я не знаю. И документов о ней не сохранилось. Со старой фотографии смотрит русская женщина. Мать мне рассказывала, что бабка погибла вскоре после смерти Владимира Ивановича: ее задавило в сарае рухнувшими дровами.

Что следует из сказанного мной? Мой дед по отцу – старицкий мещанин – происходил из «солдатских» детей, был православной веры, имел женой русскую женщину. Следовательно, мой прадед, по той же линии, был кантонистом, крещеным евреем, а от него и пошли православные Кацы, среди которых был и мой дед, бравшие себе не менее православных жен. В переводе на нашу терминологию они были русскими[1].

Владимир Иванович Кац имел, кажется, пять сыновей. Знаю о них, главным образом, из семейной традиции. Старший – Константин Владимирович был военным и дослужился до чина генерала. Его видели мои старшие братья, когда были детьми. Мать рассказывала, что он с кем-то дрался на дуэли за то, что его назвал жидом какой-то прохвост. Во время революции, – говорила мать, – Константин Владимирович попал к белым и был ими избит. Потом оказался у красных и тоже был избит. Что с ним стало дальше – не знаю. Об инженерах Михаиле и Алексее Владимировичах не знаю ничего. Слышал, что Алексей умер от разрыва сердца, и я был назван в его память. Есть старая фотография, датированная 9 декабря 1897 года. На ней надпись «Алексей Кац». Это и есть дядя Лёша. Он одет в какой-то форменный мундир, на груди орден (крест на ленте). Есть и более поздняя (может быть, самого начала XX в.) фотография, сделанная в Томске. Алексей Владимирович солиден, бородат и усат, с двумя, орденами. По словам моей матери, он занимал какой-то крупный пост на Сибирской железной дороге. Александр Владимирович – инженер-строитель, был профессором строительного института в Свердловске и скончался в начале сороковых годов. Дмитрий Владимирович Кац тоже был инженером. Окончив соответствующее учебное заведение, он стал работать на тульском патронном заводе. Мать рассказывала, что он в трудные годы Гражданской войны не выходил из заводских цехов. Троцкий пожал ему за это руку. Потом дядю Митю (так его звали в нашей семье) отправили в командировку в США. Думаю, что именно эти обе почести вспомнили Дмитрию Владимировичу в 1938 году, когда приговорили к расстрелу.

Об отце моем я буду писать много и в разных местах. Мы очень любили друг друга. Он был для меня непререкаемым авторитетом. Достаточно бывало его недовольного взгляда, чтобы я почувствовал себя несчастным. А ведь он никогда на меня даже не замахнулся. Да и недовольные взгляды бросались не слишком часто. Может быть, потому-то они и так угнетали меня. Но не это составляло стержень моих и отца отношений. Нежная любовь соединяла нас. Я тосковал без него. Между прочим, маленькие дети умеют тосковать. Об этом я еще расскажу. В 1928 году мать и отец праздновали Серебряную свадьбу. Ходили фотографироваться всей семьей: отец, мать, мои братья – Борис и Кирилл, и я. Фотограф сделал несколько карточек, к одну из них, с белыми краями, я выбрал себе. Отец сделал надпись: «Милому дорогому любимому сынишке Лёше на постоянную память от папы, мамы и братьев. 8.4.28 г.». Я пережил всех и помню всех. Сердце мое болит, и не потому, что все умерли: смерть – закон. Но как умерли? Об этом дальше. Разумеется, между отцом и моими старшими братьями были отношения искренней привязанности и уважения. Мать рассказывала, что, когда отец делал замечания старшим братьям, они становились «во фронт». Я такого не видел. Но сохранилась старая карточка, помеченная 25 сентября 1926 г. На ней сфотографированы братья и я. На обороте надпись, сделанная рукой среднего брата Кирилла: «Дорогому любимому папе от сыновей Алексея, Кирилла, Бориса».

О молодости моего отца я могу судить по документам, старым фотографиям, рассказам матери. Пятнадцати лет от роду, т. е. в 1889 г. (он родился 5 апреля 1874 г.) мой отец поступил в Горецкое земледельческое училище, получив на то согласие старицкого мещанского старосты Тимофея Филиппова. В свидетельстве так и написано: «Выдано от старицкого мещанского старосты Леониду Кац, родившемуся 5 апреля 1874 г., в том, что он, Кац, действительно сын старицкого мещанина Владимира Ивановича Кац и что на поступление в Горо-Горицкое земледельческое училище для получения образования со стороны моей препятствий не встречается, в чем подписью с приложением печати свидетельствую». В 1895 г. Леонид Кац училище окончил, получил аттестат первого разряда, а с 14 июля 1895 г. по 14 ноября 1898 г. усовершенствовался в приемах мочки и обработки льна. И на сей счет сохранился прелюбопытнейший документ: 1-ый Стол Третьего отделения департамента земледелия Министерства Земледелия и государственных имуществ уведомил 9 августа 1895 г., окончившего курс Горицкого Земледельческого училища, Леонида Кац, что, согласно желанию заявителя, он зачислен практикантом департамента по изучению усовершенствованных приемов мочки льна и дальнейшей обработки льняного волокна. На время учебы ему определялась стипендия – 35 руб. ежемесячно, а сверх того по 50 руб. на разъезды и командировки. Эта сумма выдавалась по мере надобности и под отчет. По железным дорогам полагалось ездить 3-им классом, на пароходе – 2-ым, оплата езды по почтовым и грунтовым дорогам исчислялась по количеству прогонов на одну лошадь. От практиканта требовалось ведение подробных записей по работе, которые вместе с обстоятельным отчетом, надлежало представить в Департамент, по окончании всех занятий. Далее предписывалось «немедленно … отправиться для изучения приемов мочки льна по американскому способу на Костромскую льнообделачную станцию…». В 1895 г. 1-й Стол 3-го отделения, видимо, пишущей машинки не имел. Изложенный мною документ красиво переписан от руки. Положение изменилось к 11 декабря 1899 г., т. е. за двадцать дней до перехода человечества в XX век. Моему отцу была направлена тем же учреждением, напечатанная на машинке, бумага следующего содержания: «Вследствие просьбы вашей, от 7 декабря, Департамент Земледелия препровождает у сего удостоверение в том, что Вы изучили усовершенствованные приемы мочки и обработки льняного волокна и стали младшим инструктором Департамента по этой отрасли».

Учился отец довольно хорошо, хотя, судя по оценкам аттестата, и без особых стараний. Так, в немецком языке и химии он проявил удовлетворительные знания. В аттестате доминируют оценки «хорошо», есть и «очень хорошо». Между тем, по специальным, т. е. агрономическим, предметам оценки, как правило, отличные.

Передо мной большая фотография выпускников училища. Отец лежит справа, опершись на локоть. Знаю по опыту, что на общих фотографиях впереди в необычных позах занимают места чаще всего ребята, чем-то выделяющиеся из общей массы. Может быть, это заблуждение. Но в данном случае я, наверное, прав. На сохранившихся старых общих фотографиях, относящихся к молодости отца, он в центре, он незауряден. Ранняя фотография отца помечена 7 декабря 1897 г. На ней надпись – Леонид Кац. Любопытно, что карточка подписана тем же почерком, что и фотография Алексея Владимировича, только последняя помечена 9 декабря 1897 г. Кто и зачем подписал карточки – не знаю. Может быть, братья фотографировались по случаю какого-то семейного юбилея. Так или иначе, отец, которому в это время было 23 года, сфотографирован на фоне декорации, изображающей лесной пейзаж. Он опирается правой рукой на высокий пень, очень подходящий к его росту. В пенсне, волосы зачесаны назад. Под длинным кафтаном красиво расшитая косоворотка, подпоясанная витым поясом с большими кистями. Брюки заправлены в сапоги гармошкой. Небрежно изысканная поза отца, кажется, свидетельствует о том, что молодой человек себя не недооценивал.

Следующая фотография интересна своей подписью: «1898 г., сентября, 22 дня. Волоколамское уездное Полицейское управление удостоверяет, что карточка эта есть личность мещанина города Старицы Леонида Владимировича Кац. Исправ ник Суслов». Официальная подпись заверена гербовой печатью. Для чего потребовалась эта фотография? Может быть, она была приложена к «Выписке из алфавита» на «кондуктора 1-го класса Леонида Кац», призванного на военную службу в сентябре 1898 г. Не знаю, как служил вольноопределяющийся Леонид Кац. Служба продолжалась год. За это время он успел сфотографироваться в выразительной позе, т. е. сидя верхом на стуле и устремясь взглядом вдаль. На боку у него сабля. В «Выписке» есть графа «нравственные качества» по четырем статьям: выдающиеся, хорошие, удовлетворительные, неудовлетворительные. Мой родитель проявил всего только удовлетворительные нравственные качества. Правда, мне, к сожалению, неизвестно, что бралось за критерий их определения. У него, как явствует из того же документа, выявились способности к хозяйственно-административной службе более, чем к строевой. На вопрос, удостоен ли к назначению в военное время на зауряд-классную или зауряд-офицерскую должность, дан исчерпывающе краткий ответ: не удостоен.

Не знаю никаких подробностей о трудах и днях моего отца или о занятиях «до семнадцатого года». Жил он в Смоленске, по словам матери, пользовался крупным успехом у женщин, ходил в местных львах. Сохранился очень старый отцовский серебряный стаканчик. На нем выгравирована надпись «На память от невесты Вергилес». Кто его знает, что это за прогрессивная невеста, подарившая жениху стопку для водки и столь официально подписавшаяся на свадебном подарке. По каким-то причинам свадьба не состоялась. Между прочим, эта стопка всегда лежала в большой шкатулке среди других реликвий и большого числа фотографий молодых дам, о значении которых в жизни отца мне ничего не известно. Об одной из них мать говорила, что это несостоявшаяся невеста отца. Но была ли то именно Вергилес – не знаю. Что касается стопки, то она лежала без употребления: отец любил выпить перед обедом одну рюмку водки, но для этой цели серебро не использовалось.

Передо мной большая групповая фотография, относящаяся, видимо, к 1901–1902 гг. На ней запечатлены десятка два мужчин и женщин с листками бумаги в руках. Наверное, это любительская театральная труппа. У меня сохранилась пьеса Мережковского «Павел I» с пометками о распределении ролей. Мать говорила, что мой отец увлекался театральными делами, как, впрочем, и любил сыграть в картишки. Проигрывал. Выпивая, провозглашал: «Хох, император!» Эту привычку отец сохранил до конца жизни. Я сам слышал этот тост, произнесенный в самой невероятной обстановке, когда здравица подобного рода могла касаться, если не Наполеона, то кого-нибудь из Римских императоров. Я вспомню об этом в другом месте. Но дело не в том. Отец сфотографирован на переднем плане. Он обдуманно небрежно сидит у ног каких-то двух женщин. И вообще он, кажется, любил запечатлеваться. Вот он сфотографирован с друзьями во время «мальчишника» перед свадьбой. Это, очевидно, в 1903 г., когда он женился на моей матери. В руках у него рюмка, взгляд выражает покорную обреченность: прощай, молодость и свобода… Друзья сочувственно чокаются с ним. И еще, тройка, запряженная в розвальни. В них бородатый извозчик, какой-то грустного вида господин, три женщины, среди которых и моя мать. Рядом стоит мой отец в лихо сбитой шапке, в шубе до пят, с папиросой в углу рта. Куда-то собрались ехать на тройке с бубенцами. У отца вид залихватский.

В 1903 г. отец женился на еврейской девушке из очень бедной семьи Ревекке Абрамовне Гуревич. В это время ей было лет 19–20. Считалось, что она на десять лет моложе отца. Судя по сохранившимся фотографиям, мать была очень красивой. Густая копна волос украшала правильное овальное лицо с глубокими глазами. Глядя на другие фотографии, вижу, как она быстро поблекла. Когда я родился, ей было около 38 лет. Я не знал ее молодой. Что мне известно о матери? Она родилась в Смоленске. Ее отец был часовым мастером, более чем нищим для того, чтобы содержать, кроме жены, одиннадцать детей. Поэтому семилетнюю Ревекку отдали в обучение «хозяйке», владевшей мастерской, где шили предметы дамского туалета. Мать выучилась на корсетницу. Я ничего не знаю об истории отношений ее с моим отцом, да и о ее молодости вообще. Она говорила, что была вхожа в компанию смоленских студентов, которые приучили ее к театральным галеркам. С их высот она слушала Шаляпина, смотрела многие спектакли. Видимо, отец увлекся красивой еврейкой, не очень задумываясь над тем, что будет дальше. Когда дело дошло до прозаической беременности девицы, отец, будто бы, захотел сделать шаг в сторону. Но друзья пригрозили ему разрывом, если он окажется недостаточно последовательным, и он женился. Так рассказывала мать. Для нее, как я думаю, все обстояло гораздо сложнее. Еврейка выходила замуж за православного, за русского, хотя и носившего приятную фамилию Кац. Ей предстояло креститься. Понятно, что это вызвало бурю в семье ее. Непокорная дочь была проклята, от нее отказались отец, мать, братья, сестры. Тем не менее, Ревекка Абрамовна Гуревич крестилась, вышла замуж за гоя (так евреи называли иноверцев) и стала после крещения и замужества Валентиной Дмитриевной Кац. Не знаю, почему выбрали имя Валентина. Отчество взяли по крестному отцу. Но что самое любопытное: мать глубоко, хотя и не вникая в суть дела, уверовала в христианского бога. По ее словам, кто-то, в том числе и отец, вели с ней душеспасительные беседы. Во всяком случае, она знала, что евреи – распяли Христа по каким-то не слишком веским причинам. Она совершенно искренне считала, что, став христианкой, крестившись, превратилась в русскую. Помню любопытный случай: мой брат Кирилл с большим жаром доказывал матери, что перемена религии не значит смены национальности. Мать сердилась и отвечала: «Я не крестилась». К сожалению, в ту пору я не мог поддержать ее: я еще не понимал, что, если религия хоть что-то значит, то национальная принадлежность не означает ровным счетом ничего. Читать и писать по-еврейски мать не умела, хотя, конечно, хорошо разговаривала. Между тем, отец, кажется, научил ее любить книги, и она много прочитала их. В 1904 г. родился мой старший брат Борис, а в 1906 г. средний – Кирилл. Мать рассказывала, что двухлетний Борис, увидев новорожденного, спросил с изумлением: «Что это за зверь?» В нашей семье никто никогда не обсуждал национальных и религиозных проблем. Но совершенно естественно, что отец, мать, братья, я считали себя русскими. (Братьев, как и меня, крестили.) Когда же встал национальный вопрос? В начале 30-х гг. у нас были введены паспорта. (Н. С. Хрущев, нечаянно вспорхнувший на высокий шпиль государственной власти, ерзая на нем, заметил в одном из своих выступлений в начале 60-х гг., что действующие у нас паспорта – полицейские. Премьеру потребовалось 30 лет безупречного пользования этим документом, дабы убедиться в его полицейской сущности. Так или иначе, он предложил ввести трудовой паспорт, где фигурировали бы подлинные достижения его обладателя. Однако, путешествуя по миру, Никита Сергеевич заразился неизвестным дотоле видом тропической лихорадки, очень удачно названной волюнтаризмом, и, по состоянию здоровья, ушел с занимаемых служебных постов. За десять лет бурной реформаторской деятельности он не успел отменить русскую грамматику и обогнать Соединенные Штаты Америки по производству товаров широкого потребления на душу населения. Что касается паспортов, то они до сих пор прежние. Может быть, это происходит потому, что так и не решен вопрос: не является ли национальная принадлежность тем самым высшим достижением ее обладателя, которое определяет в человеке все, в чем он был и не был виноват.) Так или иначе, в 30-х гг., когда вводились паспорта, где указывалась национальность, мои родители, по совершенно понятным причинам, назвали себя русскими, не тая при этом никакой задней мысли. Так же поступили мои братья, так же поступил и я, когда дожил до 16 лет и получил паспорт в 1938 г.

Итак, я ответил на поставленный выше вопрос, почему я русский. Никаким другим я быть не мог и не хотел, не могу и не хочу. Но теперь все вошло в норму. Я и сам женился на Евгении Юрьевне, урожденной, как она уверяет, ГЛЮКМАН. Ей не пришлось креститься, и она осталась еврейкой. Поэтому моя дочь Наташа считается еврейкой, что и зафиксировано при переписях населения и в ее паспорте. «И возвращается ветер на круги свои», – сказал Экклесиаст. Справедливость восторжествовала. Моя совесть чиста перед библейскими пророками и неведомым никому народом с непонятным названием «РУСЬ». Спите спокойно, далекие предки! Вы не были ни сионистами, ни антисемитами. Поэтому я вас глубоко чту. Вам было наплевать на вашу национальную принадлежность, вы вообще не знали о том, что она кому-нибудь понадобится в далеком грядущем. За это я тоже люблю вас, интернационалисты по неведению. Ибо интернационалист лишь тот, кто не ведает об этом!

Я помню себя лет с четырех. Деревянный дом, где мы снимали четырехкомнатную квартиру, имел громадный глухой сад с огородом. Фасад дома выходил на мощеную булыжником улицу. Рядом помещалась почта, начальника которой мать почему-то называла почтовым чиновником. Несколько самых ранних воспоминаний. У соседских ребят я увидел рогатки. Очень захотел иметь такую же. Мать заказала мне рогатку, я ее получил. Половодье на Гжати. Брат Кирилл и я смотрим на плывущие льдины. Мать рассказывала, что однажды я отправился смотреть на вышедшую из берегов реку самостоятельно, за что и подвергся телесным наказаниям. Не помню. А вот грузовой автомобиль около почты помню очень хорошо. Для Гжатска такая машина была чудом. Потом над Гжатском появились самолеты. Не знаю, зачем они туда прилетели. Может быть, чтобы дать наш ответ Чемберлену. За городом самолеты даже сели, и я с мальчишками отправился их смотреть. До места не дошли: самолеты улетели. Поразило, что они летят низко, так что виден круг пропеллера. Утомительно перечислять запомнившиеся мелочи. Не стану.