Полная версия:

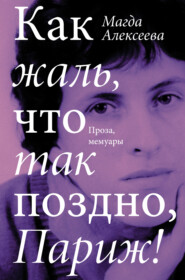

Как жаль, что так поздно, Париж!

Вот он, этап, выходит из тюремных ворот, и в каком-то из рядов – мама. Все время оборачивается на нас, мы бежим следом, этап идет быстро, мы бежим, бежим, а мама машет нам, чтобы мы остановились, отстали, мы бежим, а она машет.

Ничего не помню страшнее.

Через пять с половиной лет она возвращается. Мне уже восемнадцать, уже целая жизнь, в которой она не участвовала, разделяет нас. И я, к ужасу своему, все время сбиваюсь на «вы», обращаясь к ней. Но и это проходит.

Вот как странно: всё, оказывается, проходит, чему быть должно пройти. Доверься жизни: она всё и всех расставит по местам.

Мое место (еще раньше, чем возвращается мама) – в Завидове, на 101-м километре от Москвы, где селятся ссыльные, лишенные права жить в столице. Одна из «лишенных прав» – наша тетя Лиза, мамина младшая сестра, тоже отсидевшая свое и теперь живущая в этом самом Завидове.

А маминым местом, когда она вернется, станет Муромцево, это под Судогдой, на Владимирщине, где мама устроится преподавать немецкий в лесном техникуме.

Из-за немецкого-то все и происходит. Из-за немецкого, венгерского. Мы – изгои. У нас не только «не те» имена, но и национальности «не те». Немцы, венгры – кому они тут нужны?

Впрочем, глупости это. В Завидове и русских ссыльных полно. Вот Ксения Николаевна, с которой дружит моя тетя Лиза и которая необычайно нравится мне, – русская. «Я обожаю Шостаковича, он завораживает меня», – говорит она, вернувшись из Москвы, где живет ее сестра-генеральша и сын Юра, мой ровесник. В Москве – Большой зал Консерватории, без которого для Ксении Николаевны и жизни нет.

«Восемь лет без музыки – пытка», – говорит она, смеясь.

Восемь лет – это ГУЛАГ, тюрьма, лагерь. И об этом-то вот так, смеясь, щуря красивые глаза: «…без музыки – пытка».

Осенью 1947 года я иду в завидовскую школу, в 9-й класс. За окном дождь и серые мокрые избы, а во мне ничего, кроме одиночества и отчаянья. Мне так хотелось остаться в Москве! Но у меня, хоть я и не ссыльная, нет никакого права жить в столице. У Илонки – есть: она поступила на подготовительные курсы в иняз, значит, у нее будет справка, по которой ее пропишут к дяде Пете, бывшему мужу нашей тетки. Мы не сразу понимаем, что он – бывший, но про справку понимаем сразу. Волшебное советское слово – справка! Без справки – никуда. Без нее одна для меня дорога – в серое дощатое Завидово.

* * *Но погоди, это все впереди,Дай надышаться Москвою.Б. ОкуджаваЯ езжу из Завидова в Москву по праздникам и на каникулы и однажды привожу с собой свою школьную подругу Клаву Артюхову. Живя в ста километрах от Москвы, она никогда не была в ней и пугается всего, как деревенская лошадь. Это она так говорит о себе.

Дядя Петя терпит и меня, и Клаву, и, уж конечно, Илонку. Мы же по молодому эгоизму вообще не замечаем этих жертв и не любим, когда он дома. «Сидит и давит», – говорим мы, молодые идиотки. Ничего не желаем понимать, кроме своей молодой чепухи. Не понимаем, как много в нем благородства, бескорыстия. Из уважения к нашим родителям, с которыми он был родственно дружен и которых теперь нет с нами, он кормит и поит племянниц своей разведенной (по ее, кстати, инициативе) жены.

Не знаю никого, кто бы мог вот так.

Москва меня оглушает. Мне даже кажется, что я начинаю плохо слышать. «Что с тобой? Почему ты мне не отвечаешь? Ты что, не слышишь?» – сердится тетя Лиза. Я не слышу, я оглушена Москвой. Когда меня увезли, мне было девять, а сейчас – пятнадцать. В Пржевальске даже машина была редкостью, все больше лошади да ишаки, дрожки, телеги. И шум тополей. А здесь!

Мне не просто нравится всё – я начинаю всё узнавать: Арбатское метро, улицу Воровского и Красносельскую, и Ольховку. Какая-то прапамять просыпается во мне – это мой город, хоть нет для меня в нем места и я навсегда бездомна в нем.

Как же мы ориентируемся в ужасе окружающей жизни? Как это мы живем как ни в чем не бывало посреди разоренной страны, квартиры, семьи? Едем на Даниловский рынок продавать папин овчинный тулуп, в котором он когда-то ездил по заволжским колхозам. Это было в начале тридцатых, мы жили на Волге, куда отца послали редактором газеты в Немецкую республику, где ответственным секретарем был отец Альфреда Шнитке.

Уже нет никакой Немецкой республики, уже всех немцев Поволжья давно сослали в Казахстан, и отца уже давно нет, а тулуп цел, и мы едем его продавать. Тетя Лиза радуется: выручим деньги – купим Илонке пальто. А вырученные деньги на другой день превратились в копейки, потому что неожиданно (во всяком случае, для нас) грянула денежная реформа.

Из завидовской темноты (электричества в наших домах на 2-й Рабочей улице еще нет) Москва представляется мне в недостижимом блеске. Другая жизнь. Чтобы быть к ней причастной, надо после 10-го класса поступить в университет. Никто не останавливает меня в моих непомерных амбициях. С моей-то национальностью – венгерка, с репрессированными родителями – на факультет журналистики в МГУ?!

…Конечно, меня не принимают, и я возвращаюсь из всегда отвергающей меня Москвы обратно в Завидово.

Опять дожди и серые дощатые заборы, опять школа, в которую я иду работать старшей пионервожатой. Все мои одноклассники разъехались, все где-то учатся, одни – в Москве, другие – в Твери. Ну а я? Почему же я все еще здесь? В этой полутемной избе на самом краю поселка?

В детстве и даже в юности время никакой ценности не имеет. Ну идет оно, ну и что? Скорей бы прошло!

Все главное – там, за горизонтом, добежать бы до него.

В первое лето своего возвращения мама устраивается (и нас с сестрой устраивает) на работу в пионерский лагерь «Голубые дачи», что на станции Подушкино под Москвой. Там я неожиданно обретаю новых друзей и среди них – Лену Шаламову. Лена живет в Чистом переулке у своей тетки, а ее мать в другом месте и только приходит в гости. Однажды она рассказывает мне, девчонке, о своем муже, Ленином отце Варламе Шаламове. Понизив голос (соседи!) – о том, что он «в тех местах», о том, что он – поэт. И дает читать его стихи. Все так таинственно и странно, и потрясает своей тайной, и я ощущаю какой-то трепет перед Леной и ее матерью и перед ее никому тогда не известным отцом.

Лена влюблена в Вовку Савицкого. Вовка и его старшая сестра Галя и еще Лешка Гончаров живут на улице Воровского, в доме, где спортбаза «Спартака» и где есть сад с балюстрадой. Их дом и еще один, огромный серый по другую сторону улицы, где жил Юра Смирнов, теперь всякий раз, как я прихожу сюда, возвращают меня в то лето, в «Голубые дачи» и во всё, что было потом.

Дома, как полузабытые старые мелодии или едва уловимый запах, имеют свойство возвращать нас в прошлое.

* * *И хоть не стал поэтом я,Любил я эту жизнь.П. НабоковВо все времена поэты были рядом. Имею в виду не только разных знакомых поэтов. Вообще поэзию имею в виду. Во всякие дни, веселые и горестные, стихи, как никто и ничто, помогали жить.

В тот день всю тебя от гребенок до ног,Как трагик в провинции драму Шекспирову,Носил я с собою и знал назубок…Это еще в Пржевальске, в те дни, когда забрали маму, я тогда еще Пастернака не знала, а строчки эти вычитала в статье Маяковского «Как делать стихи»:

Таскал за собой…(именно так, с ошибкой, как я потом поняла, было у Маяковского)

…и знал назубок,Шатался по городу и репетировал.Сама удивляюсь: почему это помогало? Лермонтов заговаривал зубную боль, Пастернак заговаривал горе. Никогда не постичь волшебства стихов.

…Журналистика, журналистика. Почему журналистика? Как это человек, проживший на свете всего семнадцать лет, что-то такое угадывает в себе и начинает смутно, не разбирая дороги, к чему-то двигаться?

Вот я иду к Засурскому, он – замдекана отделения (еще не факультета) журналистики, и прошу его перевести меня с русского отделения филфака, на которое я поступила, к себе.

«Зачем? – искренне удивляется он. – На русском-то и есть настоящее образование». Но меня манит слово «журналистика», а все эти соображения о настоящем образовании – полная ерунда. Засурский – молодой, вихрастый, в тяжелых роговых очках. И должно быть, думает про меня: еще одна дура. И – прав.

А тот, первый, еще не вполне осознанный выбор определяет потом судьбу. Если бы я не попала на журналистику, многое в жизни сложилось бы иначе. Так прав был Засурский или не прав? Этого уже не узнать, как не прожить другую жизнь.

Уехав из Завидова, я вдруг начинаю жалеть о нем. Почему? Даже пишу в стихах, обращенных к Клаве: «…с твоего дощатого порога виден мир, какому нет цены».

В местах, в которых жил, оставляешь часть себя. Может быть, по себе и тоскуешь, по той, что оторвалась от тебя и осталась там?

То же самое и на некогда знакомых улицах. Разве я, прежняя, не осталась вот на этой улице, которая снова называется Поварской?

Улица ВоровскогоКогда шел дождь, то было слышно, как он шлепает по листьям, устилавшим двор. Я помню этот двор, обнесенный высоким забором, большие старые деревья, круглую деревянную беседку справа от крыльца.

Переулок потом назвали улицей, по ней проложили трамвайные рельсы и снесли зеленый особнячок, в котором жил митрополит Николай Крутицкий и Коломенский. Он был человеком знаменитым, но утрам в переулок въезжал черный ЗИС, и митрополит выходил из ворот, улыбаясь окрестным мальчишкам, вечно торчавшим у его машины.

Особнячок, впрочем, снесли уже после смерти митрополита, а трамвай и все остальные перемены произошли еще позже. В конце концов и забора не стало, он просто рухнул однажды, и его разобрали на дрова. Тогда еще в доме топили ночи, высокие голландские печи в белых изразцах. На каждой сияла медная заслонка с медной же цепочкой. Одна такая заслонка висит теперь в нашей квартире на Петроградской стороне.

– Откуда это? – спросил меня кто-то из новых знакомых.

Новым знакомым трудно объяснить старую жизнь.

– Так, память об одном доме, – ответила я.

В этот дом меня привозили на саночках, мне было четыре года, я ехала на елку, крепко прижимая к себе коробку с кукольной посудой – в подарок Тане. На елке горели свечи, и этот елочный блеск, и запах, и прохладные дольки мандаринов, и даже платье на Марианне, самой красивой девочке среди нас, я помню так отчетливо, будто это было вчера.

Марианна умерла во время войны от брюшного тифа. Помню, как меня поразило это известие. Мне десять лет, идет война, у меня уже нет отца, и у Кольки, который сидит со мной за партой, и у Вали с нашего двора…

И вдруг я слышу, как мама говорит бабушке: Марианна умерла от брюшного тифа. Мне становится страшно, будто это я умерла. Только раз в жизни было так страшно. Многое было страшно и потом, но так – никогда.

«Вот здесь жила Марианна», – думаю я всякий раз, проезжая по Старой Басманной. Детство, в сущности, никогда не уходит из нас, и никакие впечатления бытия не заслоняют во мне, например, запах лифта в большом бабушкином доме в Трубниковском. Дом этот неожиданно стал знаменит после того, как в его дворе сняли фильм «Романс о влюбленных». Но тогда, когда там жила бабушка, ничего знаменитого в нем не было.

Воскресные обеды у нее были для нас пыткой: бабушка неизменно варила свой излюбленный тминный суп, который мы с сестрой ненавидели, но который полагалось хвалить.

В квартире напротив жили Костерины.

Когда кончались спички или соль, бабушка говорила: сбегай, попроси у Костериных. Однажды я сама вызвалась сходить к соседям, когда у нас перегорела лампочка.

– Не надо, – остановила меня бабушка. – У них горе.

– Какое? – испугалась я.

– Ивана Дмитриевича забрали.

– Забрали? Куда?

– Ну ладно, иди гуляй.

Непонятная жизнь взрослых обступала со всех сторон. Старшие – моя сестра и Нина Костерина – догадывались о чем-то, но не обо всем.

– Сказать тебе, где Иван Дмитриевич? – спросила сестра.

– Скажи!

– Да ты ведь разболтаешь!

– Честное сталинское, под салютом всех вождей! – затараторила я.

– Он на Лубянке. Нинина мать там в очередях целый день стоит.

– На Лубянке? В очередях? А что это? – изумилась я.

– Да ну тебя! – отмахнулась от меня сестра.

Запах лифта, тминный суп, гулкие подъезды, чугунная тумба у ворот…

Такая же тумба – старая коновязь – стояла на углу, напротив дома Ростовых. О том, что в этом доме жила Наташа Ростова, я узнала от мамы задолго до того, как впервые прочитала «Войну и мир». А прочитав, не поверила (да и сейчас не верю), что никакой Наташи на самом деле не было. Она была, так же как Нина, как Марианна, задолго до них, но была. В воздухе улиц рассеяно дыхание всех, кого мы помним.

– Мистика это и чушь, – сказал Юра.

– Ну почему чушь? – слабо возразила я. – А еще стихи пишешь.

Юрины стихи в самом деле как-то не очень вязались с ним самим. Они были романтичны, а он, напротив, сух и реалистичен. Впрочем, может быть, я тогда ничего не понимала.

Юра жил на улице Воровского, за два квартала от переулка моего детства. Но это уже была другая эпоха. Мне даже кажется, что я так и не рассказала Юре про Трубниковский, тогда это было от меня неизмеримо дальше, чем теперь.

Высотное здание, которое росло на наших глазах в конце бывшей Поварской, было куда важнее и интереснее дома Ростовых и уж подавно того дома, где когда-то жила бабушка.

Мы росли, менялись, и многое менялось вместе с нами. А многое оставалось неизменным. Но тогда мы этого еще не знали. Веселая наглость юности позволяла нам попирать очень важные основы жизни. Это был какой-то всеобщий грех бездумности. Юра казался старше, потому что все-таки думал там, где мы только смеялись, скакали и пели.

– Может, уйдем? – вдруг останавливал он меня посреди какого-нибудь особенно шумного праздника в Танином доме.

Мы выходили во двор и сидели в беседке (ее тогда еще не сломали), и голос Монтана со старенького патефона, долетавший из окон, мешался с грохотом пустых трамваев, пробегавших по переулку.

Была ли я влюблена в Юру? Не знаю. А он в меня? Может быть. А может быть, и нет. Не играет значения, как говорил один из наших приятелей. Теперь тем более, когда Юры уже нет на свете, и во все прошедшие годы мы, вероятно, были разными в наших разных жизнях, и вот теперь его уже нет на свете, а я узнала об этом из газет.

В большой коммунальной квартире на улице Воровского Юра жил один, без родителей. Они разошлись и разъехались в разные стороны, а сыну оставили комнату, в которой почему-то не было двери. Вместо нее висело старое байковое одеяло. Я помню, что меня это удивило, но не очень. Мы как-то легко и безразлично относились ко всему, что было бытом. Все время казалось, что эта жизнь – пока, а будет еще другая, главная. Быт, во всяком случае, жизнью не был. Возможно, это война так отразилась на нас, ее детях. Слишком многие вокруг и через пять, и через семь лет после войны жили все еще неустроенно, как будто наспех. Наверное, поэтому дом Тани, где всегда был обед, и патриархально топились печи, и старые картины в тяжелых рамах нетронуто висели на своих местах, казался всем нам незыблемым и вечным.

Недавно его снесли, срыли, как когда-то зеленый особнячок. И все меньше остается людей, которые помнят, какой это был дом. И какими мы были в нем. Как пили чай. Подолгу, часами. Все главные разговоры происходили у нас за чаем. А все драмы – в ванной. В ванной мы, девчонки, плакали, уткнувшись в мохнатые полотенца, исповедовались друг перед другом, казнили себя и миловали. А попросту взрослели. Ведь ни от чего так не взрослеешь, как от горьких слез.

Весной Юра объявил, что поедет в Ленинград, в морское училище.

– Зачем тебе это? – удивлялись мы.

– Мне нужна дисциплина, а то я разболтаюсь здесь, – твердо отвечал он.

Мы смеялись: это ты-то разболтаешься, что ж тогда о нас говорить!

Он уехал в конце лета, в августе. А потом было вот что: зимой он заехал в Москву на один день по пути в тот город, где жила его мать с новым мужем и новым сыном. Был жестокий мороз, в «Художественном» на Арбате показывали «Тарзана». Мы едва протиснулись сквозь толпу, осаждавшую кинотеатр, и вышли на угол, к аптеке. Он прочел мне стихи, где были такие строчки:

Я все думаю о тебе,Мне, должно быть, нельзя иначе.Но, забравшись хоть на Тибет,От себя же себя не спрячешь.Мне очень хотелось, чтобы стихи эти были про меня, но он этого не сказал, а я не спросила. Мы зашли в аптеку погреться.

– Красиво в Ленинграде?

– А ты приезжай.

– Приеду как-нибудь…

Я приехала в мае. В Москве было еще холодно, и Тина (ее настоящее имя было Тинатин, в нашей интернациональной компании она представляла Грузию) дала мне свое коричневое драповое пальто. А в Ленинграде на деревьях уже распускались почки, всё было пушисто и зелено, такая удивительно ранняя весна была в том году.

С Юрой я так и не встретилась. Никогда. Его училище помещалось на улице Чайковского. Проводить меня вызвался тот, кто спустя год стал моим мужем. От дома его двоюродной сестры, где я остановилась, мы долго шли пешком через весь город, и, когда подошли к улице Чайковского, я поняла, что не надо мне идти к Юре…

Было очень тепло, даже жарко, я сняла пальто, и мой спутник нес его, перекинув через плечо.

– Помнишь, – говорю я Тине, – как я ездила в Ленинград в твоем пальто?

Она не помнит.

– Ну такое коричневое, драповое. А там такая теплынь была, я в одном платье ходила…

Мы сидим на Батумском пляже, и между нами, прижатая камнем, чтобы не улетела, лежит газета, которую мы только что купили в киоске. Газета с некрологом, где про Юру написаны невозможные слова – скоропостижно, безвременно – и разные поэты, в том числе хорошие, хвалят его стихи.

– Подумай, – говорю я Тине, – как жизнь разводит людей.

– Смерть, – поправляет меня Тина.

– Нет, жизнь, – говорю я.

Мы молчим и смотрим, как Таня выходит из воды, как подходит к нам, улыбаясь, и вытягивается на горячей гальке.

Я пододвигаю к ней газету. До нее не сразу доходит смысл случившегося, и некоторое время она все еще ошеломленно улыбается.

– Господи! – говорит она потом. – Это – Юра?!

А Батумский пляж шумит и сверкает, как всегда. Четвертый день мы с Таней гостим у Тины, и это сверканье снится мне даже по ночам.

– У тебя что, цветные сны? – смеется Тина.

Мы вообще очень много смеемся, нам есть что вспомнить и над чем посмеяться. Но сейчас мы молчим, смотрим в море и слушаем, как оно шумит.

– Приеду в Москву, схожу на улицу Воровского, – говорю я.

Юра Смирнов и в больнице писал стихи:

Не каркай, ворона, не каркай,Мне рано еще умирать…В юности живешь суматошно, интенсивно, очень плотно, столько событий, людей, так много надо прочесть, узнать, понять. «Сколько суеты и хлопот, прежде чем поймешь: жизнь – единственна… Ничего не меняется в единственной жизни, она внутри тебя, а так долго казалось, что – вовне».

Но понимаешь это (и пишешь про это) спустя годы. В сущности, спустя жизнь. Что меняется внутри тебя? Да почти ничего. Опыт – вздор, не в нем дело. Моя свекровь Елена Ивановна говорила мне перед смертью: «Я устала жить». Мне сейчас почти столько же лет, сколько ей было тогда, но я и сейчас не понимаю, как это – устала жить?

* * *Низкий дом с голубыми ставнями,Не забыть мне тебя никогда…С. ЕсенинСтавен, разумеется, не было, но три больших (не низких) деревянных дома в тихом зеленом, а зимой заснеженном дворе посреди Москвы – это само по себе удивление. И очень многие, попавшие сюда впервые, удивлялись. Мы – нет. Мы с Илонкой дорогу в этот дом знали с детства, с довоенной немецкой группы (о группе – потом). Мы жили неподалеку, на Ольховке (Ольховская улица, 25, квартира 3), там на углу, на пересечении с Красносельской, та самая чугунная крышка водопроводного люка, возле которой мы стоим втроем – папа, Илонка и я. «Помнишь этот снимок? – спросила я недавно у своей племянницы Марины. – Вот здесь мы стояли почти семьдесят лет назад». И она вдруг остановилась возле люка, потрясенная зримым ощущением летящего времени.

Летит и летит время и просеивается сквозь память. Главное остается, а не главное – нет. Впрочем, как знать? Хотя то, чего не помнишь, будто и не существовало. «Не было никогда, не было никогда. Невская вода плещется среди льда». Но это – потом, а пока – Бауманский переулок, дом 7а, квартира 12. Здесь было детство, потом была война, и я почти забыла этот дом.

В Пржевальске, уже без мамы, вдруг получаем письмо.

«Я хожу в школу мимо вашего дома, но не помню, какие ваши окны». Наташа Вернандер, как и я, в восьмом классе, – «окны»?

Но, возможно, если бы не это ее письмо, я, вернувшись в Москву, не пришла бы в Бауманский переулок. Слишком многое пролегло между довоенной жизнью в этом дворе и той, что оглушила после Киргизии. Но оказалось, что у нас посреди захлестнувшей нас действительности не так уж много якорей, способных удержать на плаву. И один из якорей – здесь, в доме с бревенчатыми стенами.

Надо бы пропеть осанну поколению наших матерей. Какая невозможно трудная жизнь выпала на их долю! Из детского дореволюционного благополучия – в хаос двадцатых годов, в страх и ужас тридцатых, в военный голод сороковых, в скудный быт пятидесятых, и вот уже подступила старость, а за порогом «государыня-смерть сама».

А какие были женщины! Несломленный дух, живое любопытство ко всему, что и есть – жизнь: книги, люди, и даже песни Окуджавы, и спокойно презрительное отношение к «нехваткам и очередям», к коммунальным будням.

Одна из этих великих женщин – Татьяна Борисовна Вернандер. Наша мама, тетя Лиза, Елена Ивановна и она. Может быть, мы хотя бы в малой степени научились у них мужеству жить? Может быть…

Дом в Бауманском переулке, от которого теперь и праха не осталось, только место, на котором стоял, – прибежище не для одной меня. «Клуб Вернандер» – так дерзко (за такие вот «клубы» людей отправляли ох как далеко) называем мы свою компанию. Клуб – это Инга Юрченко и Максим Калиновский, Платон Набоков, Димка Шевченко и мы с Наташкой.

Димка – из этого же дома, до войны он тоже вместе с нами ходил в немецкую группу. Есть масса фотографий (Татьяна Борисовна снимала), на которых Диме и Наташе пять – шесть – семь лет и где мы вместе с группой, шестилетние, на скамейке у этого самого дома, которого больше нет.

Как-то однажды мы послали Димке телеграмму в Губкин, где он, студент Горного института, был на практике. Телеграмма была такая: «Поздравляем старым Новым годом Клуб Вернандер», ее долго не хотели принимать, должно быть, решили: шифровка.

Ингу привожу я, мы вместе учимся в университете. За ней приходит Максим и приводит Платона. Через много лет я, оказавшись на юге без книг, без друзей, от нечего делать пишу рассказ (первый свой рассказ, до этого всю жизнь – только стихи), в котором даже имен не меняю, только некоторые обстоятельства, линии судьбы, так сказать.

ИнгаУнас было всё общее: помада, деньги, подруги, тайны, стихи – не просто стихи, а любимые стихи, они все время менялись, сегодня одни, а завтра другие становились любимыми, но непременно общие. И все дни у нас были общие, все дни знойного московского лета. Собственно, это еще и не лето было – май, конец мая, но неожиданно жаркий, ослепительный.

Здесь не весна, здесь сразу летоИ зной, и пыль, и жизнь, как вновь,Те воробьиные рассветы,Та разделенная любовь.Это было наше слово: раз деленная любовь. Или: не раз деленная любовь. У девчонок считалось особым шиком сказать про кого-нибудь: это моя не раз деленная любовь. Это было наше слово. Но мы его никогда к себе не относили. Просто шутка, и всё. О ком нам было так говорить?

А еще было смешное слово: пожитая.

– У нее очень пожитой вид.

Это говорилось непременно тоном превосходства.

Были целые фразы – наши фразы.

– Никакой жизни нет.

– Я лично в восторге (это со злостью, когда никому не нравится).

– Жаль, что вы глухой: много интересного.

– Дайте человеку выпить (это мы украли у леди Эшли, у Брет Эшли – она долго оставалась нашим кумиром и героиней).

Мы – все трое – были «монастырь», «белые передники» – так называл нас Максим, а мы не хотели этому верить, нам хотелось жить лихо, непременно лихо (это слово мы тоже любили) и любить, и мучиться, и говорить: дайте человеку выпить.

И вот тогда появился Платон[3].

Именно появился. Однажды вечером у Белорусского вокзала. Я не помню, откуда мы шли и почему оказались у Белорусского. Максим вдруг нырнул в толпу и тотчас же вынырнул, и рядом с ним был Платон.

– Это – Платон, – сказал он, как нам показалось, растерянно, – я вам говорил, помните? Это – Платон.

Мы тоже растерялись. Платон? Тот самый. Вот он какой. Стриженный ежиком. («Ну да, ведь это его там остригли»). Красивый. («В него был влюблен весь институт. Платон в красном шарфе – кумир», – Максим рассказывал о нем, не жалея красок.) Но тогда он был еще там, а теперь вот он, живой или – лучше – воскресший.