Полная версия:

Былины. Современный взгляд на русский героический эпос

Былины

Современный взгляд на русский героический эпос

Александр Студеникин

Редактор Геннадий Логинов

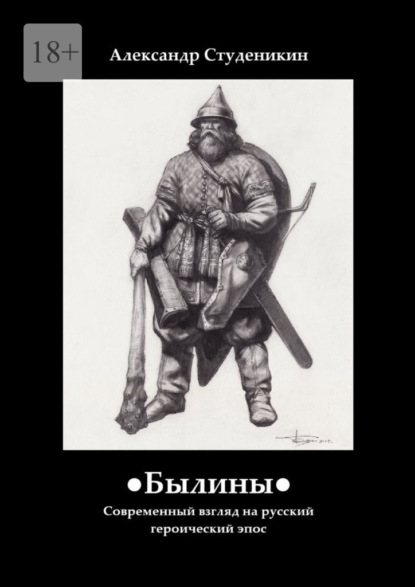

Иллюстратор Батал Джапуа

© Александр Студеникин, 2025

© Батал Джапуа, иллюстрации, 2025

ISBN 978-5-0067-4261-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Русский народ богат героическим эпосом – былинами и сказаниями, воспевающими доблесть богатырей, защитников родного Отечества. Основной корпус былин складывался с IX по XI столетия, он хранился в народной памяти, дополнялся фольклорными подробностями и спустя время был записан, украсив нашу письменную культуру драгоценными жемчужинами поэтичного слова. Именно там, в сказаниях про «стародавние времена», запечатлелись существенные черты, характерные качества родных русскому сердцу героев – Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алёши Поповича и многих других.

Книга Александра Студеникина представляет собой прекрасное введение в сокровенный мир русских былин, чуткое соприкосновение и раскрытие глубинных смыслов, идей и ценностей древнерусского эпоса. Отвага и доблесть, защита Родины, благоговение перед православной верой, отношение к врагам, к пленным, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, между старшими и младшими, важные традиционные, иерархичные ценности – всё это в былинах ярко представлено.

Автор дает пояснение былинной терминологии, зачастую неясной в наше время, объясняет построение сюжета сказаний, внимательно распутывает и наглядно излагает мотивы поведения героев. Соответственно, книга Александра Студеникина представляет собой прекрасное учебное пособие, знакомство с которым помогает увидеть изнутри и понять дивный мир древнерусских былин.

При этом, не останавливаясь на известной героической тематике, автор книги проводит духовно-нравственный и психологический анализ тех или иных поступков героев былин, показывая не только их лучшие качества, но подчас и немощи, объясняет причины случавшихся ошибок. И с этой точки зрения книга Александра Студеникина несомненно представляет собой вклад в современное литературоведение, в изучение и осмысление древнерусского героического эпоса.

Былинные герои, став символами нашего народа, отражают ценности, идеалы, стремления русского человека. А сам героический эпос, созданный защитниками Родины и имевший целью воспитание будущих защитников Родины, имеет непреходящую, вечную ценность для нашего Отечества. Особенно это актуально в дни самоопределения народа, в поисках своей идентичности, которую возможно обрести, лишь опираясь на традицию, заложенную героями прежних времен.

Священник Валерий Духанин, кандидат богословияВведение

«Родился ли на свете и согревается ли лучами солнца тот человек, который бы подчинил себе силу нашу?»

(Ответ славян обрам. Менандр Протектор. VI век)«Подавай нам силу нездешнюю, – Мы и с той силою справимся!»

(Былина «С каких пор перевелись витязи на Святой Руси»)Русские люди всегда высоко ценили силу: и духовную, и телесную. Наиболее ранний из сохранившихся летописных сводов Древней Руси – «Повесть временных лет» – содержит два ярких единоборства с участием русских богатырей: Никиты Кожемяки, задушившего печенежского бойца, и «поединка чести» двух достойнейших носителей этики Воина – русского князя Мстислава Храброго и адыгского князя Редеда.

И в дальнейшем, на страницах русских литературных произведений, как светского, так и духовного характера, периодически появляются упоминания о выдающихся воинах. Это и Александр Попович (прототип былинного «Алёши Поповича») со своим слугой Торопом, и Тимоня «Золотой Пояс», а также многие другие. Александр Попович погибнет в битве на Калке 31 мая 1223 года, вместе с другими семьюдесятью богатырями, прикрывая отход разбитой коалиции русских князей.

Причём, ещё до этого первого сражения с лучшими полководцами Чингисхана Субэдэем и Джебе, русские богатыри активно участвовали и в княжеских усобицах. Так Александр Попович «со товарищи» сыграл важную роль в масштабной Липецкой битве 1216 года, сокрушив на поле боя своих противников, видных коллег по ремеслу – Ратибора и Юряту. А после выступил с необычной инициативой созыва «круглого стола» русских богатырей с целью пресечь братоубийственные раздоры.

Святой Благоверный Князь Александр Невский, в житие которого поимённо упоминаются выдающиеся воины его дружины, является одной из ключевых фигур Русской истории.

Рязанский боярин, «богатырь силою», Евпатий Коловрат, удостоившийся похвальных слов от самого Батыя, еще один из образов Русского мужества. А Святые князья, защитники Русской земли, чех Меркурий Смоленский и литовец Довмонт (Тимофей) Псковский, своей жизнью поведают нам о Русском мире, который значительно шире своих этнических границ.

Григорий Капустин – погибший в Куликовской битве богатырь, земляк и друг профессиональных воинов-монахов Александра Пересвета и Родиона Осляби, упоминается в «Сказании о Мамаевом побоище».

Донской казак Ермак Тимофеевич так полюбился Русскому народу, что также, «задним числом», был включен в былинный цикл. Ещё один богатырь, воин преподобного Сергия – Анания (евр. «Божия милость») Селевин, героически защищал Свято-Троицкую лавру в Смутное время XVII столетия. И в XIX веке, в песне «Дело под Иканом», посвящённой эпической битве декабря 1864 года во время русского завоевания Средней Азии, герои – Уральские казаки, по праву именуются «богатырями».

Во время Великой Отечественной войны в СССР появляется целый цикл плакатов «с богатырями», обращающих внимание к исторической памяти Русского народа. И сегодня Русские воины продолжают богатырские традиции своих славных предков, отстаивая национальные интересы России.

Героический эпос – это «юность народов», в которой люди, защищавшие Родину, народ и веру, в «песнях воинов» отразили свои ценности, обычаи и традиции для передачи следующим поколениям.

«Илиада» Гомера, «Нартский эпос» абхазов и ряда других народов Кавказа, «Махабхарата» и «Рамаяна» индусов, «Старшая Эдда» скандинавов, «Калевала» карело-финнов, «Песнь о Нибелунгах» германцев, «Песнь о Сиде» испанцев и «Песнь о Роланде» французов – эти эпичные произведения и сегодня вызывают интерес.

Несмотря на особенности, вызванные «народным колоритом» тех, в чьей среде создавались сказания о героях, их многое объединяет.

Людей разных стран и даже континентов, чьим призванием была вооруженная борьба, и кто постоянно жил на границе жизни и смерти, роднит отношение к таким «базовым» понятиям как Долг и Братство, Честь и Достоинство, Уважение и Милосердие.

Русский героический эпос – «Былины», также был создан в военной, дружинной среде. Он содержит в себе множество смыслов и образов, от картины неизбежности гибели инфернального зла от руки Русского воина (былина «Рождение богатыря»), до описания стратегии и тактики, не уступающих широко известному труду Сунь-Цзы «Искусство войны» (былина «Волх Всеславьевич»).

С некоторыми, из более чем восьмидесяти сюжетов содержащихся в «Былинах», мы и предлагаем ознакомится нашим читателям.

Былина «Сорок калик со каликою»

К XI столетию огромная территория русской государственности простиралась от Белого до Черного моря и от речных бассейнов Вислы до Камы, с крупными городами.

Например, главный город Русской Державы – Киев – в Европе уступал по размерам только ромейскому Константинополю и арабской Кордове.

Высокий уровень международных отношений (династические союзы семьи Ярослава Мудрого с правящими домами Византии, Франции, Германии, Англии, Швеции, Норвегии, Венгрии, Польши); военная мощь русского государства; чрезвычайные культурные достижения в области литературы и архитектуры («Повесть временных лет», «Слово о законе и благодати», «Киево-Печерский патерик», «Сказание и страдание и похвала святым мученикам Борису и Глебу», соборы Святой Софии в Киеве и Новгороде); законодательный корпус, состоящий из «Русской правды», устава о церковных судах и др., – всё это не могло возникнуть за короткий промежуток времени.

Слова ближайшего соратника князя Ярослава Мудрого – митрополита Илариона – о том, что Русская земля, при предшественниках князя Владимира, уже была «ведома и слышима всеми четырьмя концами земли», необходимо считать не просто красивым речевым оборотом, а констатацией исторической реальности предшествовавших X и IX веков.

«Юность» Руси прошла в битвах и походах, протяженностью многие тысячи километров.

После константинопольской кампании 860 года, русские, ставшие союзниками Византийской Империи, принимают участие в боевых операциях последней против арабов, участвуя в экспедициях на о. Крит, а также в Лангобардию1, Сицилию, Южную Францию, Андалуссию2.

Походы Руси на прикаспийские и закавказские владения Арабского Халифата и Хазарии, в Сирию и в Малую Азию, относятся к русской политике того же «героического периода».

Вадим Кожинов писал: «Стремясь понять „героическую эпоху“ русской истории (то есть IX – начало XI века), необходимо исследовать взаимоотношения с граничившими тогда с Русью странами – и Византией (вернее, крымскими владениями), и кавказскими народами (в частности, абхазами), и тесно связанным с Ираном Хорезмом (чьи пределы простирались подчас до низовьев Волги)»3.

И это, безусловно, лишь малая часть сведений, которая сохранилась о русском выходе на «международную арену» того времени.

Десятки тысяч русских людей в IX и X веках побывали в соседних и дальних странах в составе воинских подразделений, торговых караванов, дипломатических миссий, обогащая свои знания.

Такая активность и большой потенциал русского этноса в период его героической эпохи явились следствием и того, что викинги – гроза Европы, были у нас наёмниками, которых использовали при строительстве Русского государства в качестве «дипломатов», но русские быстро учатся, и довольно скоро скандинавские имена в посольствах «народа Рос» вытесняются славянскими.

Было бы странно, если бы такая масштабная активность не имела бы отражения в исторической памяти народа.

И такое отражение – русский героический эпос, возникший в X – XI веках, и получивший наименование «былина».

Созданный в воинской, дружинной среде, русский эпос дал основание тысячелетней русской литературе, которая так «расцвела» в XIX веке, став одной из немногих мировых литератур, обладающих всечеловеческим статусом.

Изучение былин, заложенных в них смыслов, это очень плодотворная перспектива. Мы же с вами сейчас обратим внимание лишь на один аспект такого исследования – воинскую этику, как она отражена в былине «Сорок калик со каликою».

Вначале о том, кто такие «калики»?

«Калика перехожая» – это не только увечные нищие, живущие милостыней и пропитания ради поющие духовные стихи4.

По одной из версий (согласно другой, Илья получает силу от Святогора) богатырь Илья Муромец пробуждается к жизни героя двумя каликами перехожими, которые, придя к нему в дом, «крест кладут по-писанному, поклон ведут по-ученому».

Каликами на Руси были люди разного социального положения и рода занятий: в их числе встречались даже воевода и архиепископ. Можно сказать, что русские калики – это странники и паломники к святым местам.

Само огромное пространство, которое обживал русский человек, подразумевало такое явление как «странничество» – один из русских феноменов после принятия нашим народом Крещения.

«Поучение Владимира Мономаха» можно считать апофеозом литературно зафиксированного «силового» покорения пространства. Одних только крупных боевых походов этот русский князь за свою жизнь совершил восемьдесят три.

Как замечательно сказал Д. С. Лихачев: «Русские создали даже обозначение для особого вида храбрости – храбрости в пространстве, храбрости в движении – «удаль»5.

Герои нашей былины тоже странники, собравшиеся у «Леванидова креста» в количестве сорока6 плюс один человек, и отправившиеся в «Ерусалим-град».

Надо сказать, что русское паломничество в Палестину попадает на страницы русских книжников в XII веке. Именно этим временем (начало XII в.) датировано «Житие и хождение игумена Даниила из Русской земли» – самое ранее из русских описаний Святой земли7.

Одна из русских летописей также сообщает о путешествии сорока новгородских богомольцев в Иерусалим8. К этому же времени относится и рассматриваемая былина «Сорок калик со каликою». И у нас есть все основания считать, что движение русских паломников на Святую землю в XII веке приняло массовый характер.

Наши «сорок калик со каликою» перед своим дальним странствием принимают очень жесткую аскезу – осознанное и добровольное ограничение всех плотских удовольствий ради достижения своей цели: не воровать, не обманывать, не блудить. Нарушитель принятых обязательств должен быть очень жестоко наказан, но исключительно судом своих соратников. И это не случайно. Ниже мы еще вернемся к этой теме.

По дороге каликам встречается князь Владимир и так обращается к паломникам:

«Не доехал до калик да он с коня сошел,С коня он сошел да низко кланялся:Уж вы здравствуйте, удалые добрые молодцы,Уж как все ли калики перехожие,Перехожие калики, переброжие!»9.Князь Владимир демонстрирует по отношению к странникам непонятную на первый взгляд, высшую степень уважения, не просто приветствуя калик, но делая это спешившись.

Вспоминается, как Сигизмунд Герберштейн, дипломат Священной Римской Империи, в своих «Записках о Московии» хвастался, как ему удалось провести своего русского коллегу и хитростью добиться, чтобы московит, при встрече, первым сошёл с коня. И хотя те события произошли намного позже нашей истории, в XVI веке, однако, как известно, стереотипы поведения обладают высокой устойчивостью.

Почему же правитель Руси так поступил, не побоявшись «уронить» своё достоинство, при встрече, казалось бы, с обычными паломниками?

Потому, что это были не обычные странники. Описание их дорогой одежды, имен с отчествами некоторых из них в приветственном слове князя Владимира, а также упоминание певцом былины, что «раньше все они (калики) были сорок один богатырь, воевали, а потом пошли покаяться»10, говорит о том, что эти витязи в свое время были «княжими мужами» и принадлежали к княжеской дружине – опоре и надежде русских князей. А статус воина-дружинника на Руси был очень высок.

«Повесть временных лет», описывая ставшими легендарными пиры Владимира Красное Солнышко, один из которых, в честь крупной победы над печенегами, длился аж восемь дней, упоминает дружинный ропот на одном из таких мероприятий. «Силовики» правителя оказались недовольными деревянными ложками, захотев вместо них серебряные.

Услышав это, Владимир повелел сковать для дружины серебряные ложки, сказав так: «Серебром и золотом не найду себе дружины, а с дружиною добуду и серебро и золото, как дед мой и отец мой доискались с дружиною золота и серебра»11.

Академик С. Ф. Платонов объяснял причину такого рода отношений между князем и обособленной военной корпорацией – дружиной – следующим образом: «Такой взгляд на дружину, как на нечто неподкупное, стоящее к князю в отношениях нравственного порядка, проходит через всю летопись. Дружина в древней Руси пользовалась большим влиянием на дела; она требовала, чтобы князь без неё ничего не предпринимал, и когда один молодой киевский князь решил поход, не посоветовавшись с ней, она отказала ему в помощи, а без неё не пошли с ним и союзники князя. Солидарность князя с дружиною вытекала из самых реальных жизненных условий, хотя и не определялась никаким законом. Дружина скрывалась за княжеским авторитетом, но она поддерживала его; князь с большой дружиной был силен, с малой – слаб»12.

Вернёмся к нашей былине. Князь Владимир (а надо сказать, что в тот момент, когда он повстречал калик, он ехал на охоту) позвал странников к себе домой «хлеба-соли исть, да мёда с пивом пить». И это тоже знак высокого внимания и уважения: пригласить к себе домой в своё отсутствие. Так можно сделать, если хорошо знаешь людей и не ожидаешь от них неприятностей.

Но беда пришла откуда не ждали: угощавшая странников княгиня Апраксия ночью постаралась искусить одного из паломников, Михайло Михайловича.

Получив категорический отказ, разгневавшись, соблазнительница воспользовалась богатырским сном калики и зашила в его котомку княжескую «братынечку серебряну». Из этой небольшой братины князь пил со своими близкими друзьями.

Само название такой посуды, предназначавшейся для питья хмельных напитков «вкруговую», передавая ёмкость друг другу, говорит о традиции поддерживать силу единства того или иного общества, демонстрировать равенство и взаимное уважение его участников.

Русский обычай регулярных застолий князя со своей дружиной носил характер ритуала. При этом «буйство во хмелю» на таких мероприятиях было исключено, так как все участники представляли собой единый и вооруженный коллектив профессионалов.

Понимание важности и, более того, необходимости, скрепления дружбы русского князя с его дружиной посредством совместных трапез с употреблением хмельных напитков, снимающих усталость походов, позволило Л. Н. Гумилеву охарактеризовать одну из причин отказа князя Владимира от предложения мусульманских проповедников принять Русью их вероучение: «Конечно, и арабы, приняв ислам, не перестали пить вино, но делали это в узком кругу родных и друзей, в публичные места являясь трезвыми. У них не было ритуалов пиров и соответствующих им стереотипов поведения. В итоге мусульманским муллам Владимир отказал известными словами: «Руси есть веселие пити…»13.

Вернувшись с охоты, Владимир, естественно захотел выпить с соратниками из своей любимой братины, но получил ответ от княгини Апраксии, что её украли княжие гости – ушедшие рано утром калики перехожие.

Вернуть похищенную ценную вещь поручают Алёше Поповичу, одному из трёх самых знаменитых и могучих русских богатырей, наряду с Добрыней Никитичем и Ильей Муромцем. И если, по своему амплуа, Илья – это «последний довод королей», Добрыня – «дипломат», то Алёша – фигура противоречивая. Самый молодой из своих товарищей, он был дерзок и горяч, высокомерен и заносчив.

И в нашем случае, эти его качества проявились в полной мере. Догнав калик, он с коня обвинил их в воровстве. Такое поведение Алёши странникам «за великую досаду показалося», и он ими был жестоко избит, да так, что еле-еле добрался до своего князя, рассказав ему о своих злоключениях.

Вопрос с братиной продолжал оставаться открытым, и к каликам отправляют Добрыню со следующим наказом:

«Поезжайкося, Добрынюшка Микитич-млад,Уж ты знаешь, Добрынюшка, как съехаться,Уж ты знаешь, Добрыня, поздороваться»14.Добрыня знает, как себя вести, особенно с таким непростым контингентом, как его бывшие однополчане, а ныне «калики перехожие».

Знают о правилах поведения в обществе и паломники. Входя в дом князя, они крестятся на иконы в помещении, приветствуют княгиню, после трапезы воздают хвалу Господу и благодарят хозяйку дома, а уходя – прощаются с нею.

То есть, бывшие дружинные князя, пропитанные воинской этикой, понимали что такое уважение, оказывали его окружающим, но и требовали от них такого же отношения и к себе.

«С кем дорогоюСойдусь, съедусь ли, —Всякий молодцуШапку до земли!»15.О таком отношении писал в своем стихотворении «Удалец» русский поэт Алексей Кольцов.

Ещё не доехав до калик, Добрыня сходит с коня и низко им кланяется: «Уж вы здравствуйте, удалы добры молодцы. Уж как все ли калики перехожие!».

После этого Добрыня спрашивает у калик, не попадалась ли им княжеская братина?

Обратите внимание, как максимально тактично поставлен вопрос. Смущенные калики проверяют свои дорожные сумы и у Михайло Михаиловича обнаруживают пропажу. Братина возвращается Добрыни, без каких-то криков, клятв, попыток объяснений. Можно предположить, что Добрыне было сказано, что они сами, «по-свойски», решат эту проблему, а Добрыня, также без лишних слов, отправился назад, пожелав богомольцам всех благ в их непростом пути.

Уважение, достоинство и такт, проявленные как Добрыней, так и каликами, привели к тому, что инцидент был исчерпан.

Для чего же было посылать «нестабильного» Алёшу, зная, что эту проблему может эффективно решить Добрыня? Можно не сомневаться, что в другой реальности, скажем так, «в обычной», к каликам был бы сразу отправлен именно Добрыня, однако эта часть былины с ситуациями «как не надо поступать» и, наоборот, «как поступать правильно», адресована слушателям, и носит педагогический характер.

Михайло Михайлович не стал оправдываться перед своими друзьями, он давал слово, знал, что не нарушил его, и считал ниже своего мужского достоинства что-то говорить сверх этого. Суд был кратким, приговор и его исполнение тоже не заставили себя ждать…

Выше уже нами упоминался суровый воинский обет, принятый на себя каликами, ограничивающий «плотские утехи» страхом мучительной смерти. Теперь обратим ваше внимание на нравственный облик казачества – субэтноса русского народа, как его описал Василий Сухоруков – Донской казак, историк Донского казачества, офицер и ветеран Русско-Персидской и Русско-Турецких войн XIX века, и привёдем довольно большую цитату из его труда: «Нравственность казаков представляла смесь добродетелей и пороков, свойственных людям, которые жили войною и грабежами. Жадные к добычам, свирепые в набегах на земли неприятельские, казаки в общежитии своем были привязаны друг к другу как братья, гнушались воровством между собою, но грабеж на стороне и особливо у неприятелей был для них вещью обыкновенною. Религию чтили свято. Трусов не терпели и вообще поставляли первейшими добродетелями целомудрие и храбрость. В наказания за преступления казаки были жестоки… Приговор и наказание совершались почти в одно время: это могло довольно успешно действовать на своевольство казаков, ибо каждый, осуждая своего товарища, знал, что никакие происки судопроизводства не избавят его от заслуженного наказания»16.

Интересная характеристика воинов, противоречивая, но настоящая, без примеси «лубка». По-моему, практически идентичная мотивам «Сорока калик со каликою».

Былина завершается чудом, и Михаил «становится в строй». Калики доходят до Святой Земли…

В XIX веке, в русском «образованном обществе», Пётр Чаадаев «громко» поставил проблему об исторической судьбе России, но ответы на эти вопросы уже были даны нашими русскими предками.

К сожалению, Чаадаев не встретился со своей «Ариной Родионовной», и не смог понять и оценить то сокровище русской культуры, в том числе выраженное в слове, с глубокими смыслами разных сторон человеческого бытия, которое его окружало.

Он понимал философию как европейски образованный человек своего времени, для которого «религия» – это или для «простонародья», или сугубо индивидуально, а философия – это «научная» форма познания и система знаний.

Летописи, патерики, жития святых, иконы – это «умозрение в красках» по Е. Н. Трубецкому, архитектурные ансамбли, героический эпос-былины, народное рукоделие, все это звенья русского отношения к бытию, которое необходимо рассматривать именно в его максимально полном и всестороннем единстве.

В этом единстве есть место различным общественным отношениям: истории «человека и его окрестностей», политике и идеологии, эстетике, переводящей от земли на небо, а также этике поведения.

И нам, русским людям XXI века, уж простите за такое нравоучение, стоит заново найти клад, оставленный для нас нашими предками, и по праву ценить это бесценное сокровище.

Индейское (Иудейское) царство

«Бились, дрались рукопашным боем,

Бились, дрались день до вечера,

С вечера бьются до полуночи,

Со полуночи бьются до бела света»

(Былина «Илья Муромец и Жидовин»).Учитывая, что героями нашего исследования являются люди, чьим повседневным ремеслом, а точнее искусством, была вооруженная борьба, представляется важным определить их противников.

Нужно узнать, против кого они сражались, а уже после обратить внимание на их иерархию ценностей, то есть понять, за что и ради чего они воевали.