Полная версия:

Николай Пржевальский – первый европеец в глубинах Северного Тибета

Спустя несколько дней, полк выступил в поход. При первом же переходе, товарищи по службе украли где-то сапоги и тут же их пропили. Этот и другие подобные случаи нанесли молодому юноше первую моральную травму, и он начал терять интерес к строевой военной службе. Впервые у него возникла мысль, и желание во что бы то ни стало выйти из этого порочного окружения. После 12-дневного перехода (около 140 км) полк прибыл в Калугу. Молодой унтер-офицер за это время впервые испытал все тяготы и невзгоды походной жизни, делая в день иногда и по 30 вёрст пешком и питаясь самой простой пищей, – чем не закалка для будущих многотысячных переходов?

Одиночество и жизнь среди не симпатичного ему общества заставили Николая вспоминать о семье, и он поддерживал постоянную переписку с матерью, в которой сообщал обо всех нюансах полковой жизни.

«Кормили нас такими кушаньями, – писал он в первом письме матери, давали щи, цветом они были похожи на самые грязные помои, да и вкусом-то немного отличались от помой; но с голодухи нам и такие щи были хороши; на некоторых станциях я покупал себе молоко и яйца; но иные деревни были так хороши, что нельзя было достать и этого, и тогда я должен был довольствоваться только этими щами».

Из Калуги полк двинулся в г. Белев Тульской губернии (около 100 км), где все юнкера и вольноопределяющиеся были собраны в городе и из них составлена особая юнкерская команда. Пржевальскому отвели «квартиру» в кухне, в которой, по его словам, в декабре месяце было так холодно, что даже и в то время, когда топилась печь, было 5 градусов мороза. Единственным спасением были полати[32], на которые забирались все, желавшие отогреться.

Ежедневно от 10 часов утра до часу пополудни юнкера должны были собираться в «манеже» на строевые занятия. «Манеж» представлял собой длинный погреб, выкопанный в земле и настолько тёмный, что на расстоянии 20 шагов с трудом можно было различить человека. Сюда сходились юнкера в самых разнообразных костюмах: кто без сапог, кто в изорванном халате, а кто и в сюртуке без рукавов. Это был, можно сказать, сброд порочных людей, картёжников и пьяниц, занимавшихся кражей вещей и «пропиванием» их в кабаке. Ротные командиры заставляли пить водку.

Николай писал матери: «Видя себя между такими сотоварищами, невольно вспомнишь слова, что я буду алмаз, но в куче навоза». «Служба в полку велась очень плохо, никто и ничего не делал. На юнкеров не обращали внимания, но с солдатами обращались жестоко. Офицеры вели жизнь разгульную и проводили время среди карт и пьянства. Поступившему в полк новичку трудно было не поддаться общему течению, но если ему это удавалось, то он заслуживал общее уважение среди товарищей-пьяниц».

Та армейская обстановка не особенно нравилась молодому и энергичному вольноопределяющемуся. Он ходил в лес на охоту и часто там плакал от безысходности. Тогда он был так молод, что походил скорее на ребёнка, чем на воина. Прелесть военной службы, почерпнутая из книг, сразу разрушилась, и Николай Михайлович, переносясь мыслью к Отрадному, просил мать взять его на праздники домой, чтобы хоть на несколько дней забыть банальную и скучную обстановку военной жизни. Побывав дома, он в январе месяце следующего 1856 года находился в том же, если не худшем положении, потому что финансовые средства его совершенно истощились.

24 апреля 1856 года его перевели в 7-й запасный батальон Белёвского пехотного полк[33]. Юный Пржевальский принимал участие в учениях полка, к которому был прикомандирован.

В это время в России, участвующей в войне, накануне произошли события, принявшие взрывоопасный характер, что заставило произвести ряд контрмер со стороны русского правительства. Воспользовавшись Крымской войной, франко-английский альянс решил отбросить нашу страну, вначале от берегов Тихого океана. В течение двух лет англо-французский флот безрезультатно бомбил русское восточное побережье. Нападение иноземных захватчиков было отбито в районе Петропавловска Камчатского с большим для них позором.

И тогда в 1855 году на Балтике, финская крепость Свеаборг[34], входящая в состав Российской империи, подверглась предательскому нападению с бомбардировкой со стороны англо-французского флота[35]. Это нападение неприятельского флота на территорию России заставило командование Русской Армии принять меры по защите своих рубежей. Ввиду угрозы безопасности границ, Белёвский полк стал готовиться к походу в Финляндию.

Накануне этого мероприятия предстояли смотры старших начальников. Все чистилось и охорашивалось, а нижним чинам выдавались лапти и полушубки. Поход предстоял через Москву и Петербург, и Пржевальский тешил себя надеждой повидаться с братом и матерью.

7 июля 1856 г. ему присвоили звание юнкер. Однако поход в Финляндию был отменен и, вместо того, летом 1856 года полк двинулся в город Козлов, Тамбовской губернии (около 436 км). Этот поход Пржевальский называл, «передвижением шайки грабителей», поскольку ни людям, ни лошадям ничего не покупалось – все бралось даром. Воровство на продовольствие офицеров было в обычаях того времени.

Как потом вспоминал Пржевальский, «в этом соблюдалась очередь, и раз, когда пришёл мой черёд, я, между прочим, заколол штыком индюка, которого потом съели по пути из Белёва в Козлов»[36].

Николай Пржевальский. 1956 год

Стоянка в Козлове не отличалась ничем от предыдущих стоянок. Пржевальский уходил на охоту или проводил время с одним из товарищей, с которым читал книги исторические, путешествия, романы и, получив в гимназии сведения из зоологии и ботаники, пристрастился к собиранию растений. «Это навело меня на мысль, что я должен непременно отправиться путешествовать», – вспоминал он.

Получение первого младшего чина офицерского составаХраня свою заветную мечту, Николай Михайлович оставался на военной службе и, по окончании установленного срока 24 ноября 1856 года был произведён прапорщиком в Полоцкий пехотный полк[37], стоявший в родной ему Смоленской губернии, в г. Белом. Пржевальский вспоминает: «Перед этим я съездил в свою деревню и привёз оттуда слугу Ивана Маркова, хорошего охотника, который последовал за мной в Польшу, когда туда был переведён полк».

В те годы в Российской Империи, ввиду сложившихся обстоятельств возникло первое «трезвенное движение (1858–1860), начавшееся, как период крестьянских волнений и явилось наиболее ярким его проявлением. Движение возникло сначала в Польше: Ковенской, потом Виленской и Гродненской губерниях, а через год распространилось на 32 губернии России»[38]. И правительство приняло экстренные меры, бросив на подавление бунтов войска, которым срочно понадобилась новая партия оружия.

Пржевальский вспоминает: «В 1858 году послан был я в Москву, в командировку, принять партию ружей и пистолетов, после чего вернулся я в свой полк, находящийся в Варшаве»[39] Поместившись в доме купца Перонского, Пржевальский попал в общество, едва ли не худшее, чем было прежде. Офицеров этого полка никто не хотел пускать на квартиру, был нанят особый дом без мебели, кроме кроватей, да и то не у всех. Посреди комнаты стояло ведро с водкой и стаканы. День начинался и кончался пьянством, а местные жители обходили этот дом далеко, чтобы не попасть на глаза офицерам[40].

Разгульную жизнь он не любил, а посему много читал. В основном это были книги исторические и о путешествиях, роман «Три страны света» Н. Некрасова и Н. Станицкого. Название романа соответствовало географическому положению, которое занимала тогда Россия, уже имевшая владения в Азии, а до 1867 года – в Северо-Западной Америке. Герои Некрасова и Станицкого путешествующие по Европейской России, проникающие в азиатские степи, посещающие Русскую Америку, вдохновили молодого офицера на «странческие» скитания.

Пытаясь уйти от подобной жизненной неудовлетворённости, он пишет рапорт на перевод по службе в Восточно-Сибирский округ на Амур. Резолюция начальства гласила: «Объявить трое суток ареста с содержанием на гауптвахте».

Вид на современный г. Кременец с горы Бона. Здание католического Лицея, библиотеку которого посещал Н. М. Пржевальский

Понимая, что к намеченной цели надо идти совсем другим путём, Николай Михайлович решил поступить в Николаевскую академию Генерального штаба и, поэтому стал усиленно готовиться к экзамену, тем более что военные науки были ему вовсе неизвестны, и он должен был пройти их самостоятельно. Самостоятельность подразумевала наличие множества книг, которые ему понадобятся для освоения естественных наук.

Пржевальскому повезло, в 1860 году его полк переводят в Волынскую губернию в г. Кременец, имеющий старые научные традиции европейского уровня. Именно в этом городе находилась Волынская духовная консистория[41], в здании Волынского Лицея, имеющая свою огромную по тем меркам библиотеку. Ботанический сад Кременца был одним из лучших в России. В 1832 году коллекция сада насчитывала 12 тысяч видов и форм растений. Таким образом, Кременец был одним из важных культурных центров.

Николай Михайлович подолгу просиживал за книгами, бывало и по 16 часов. Он брал их в местной библиотеке, имеющей древнюю историю[42]. За что сослуживцы прозвали его в шутку «учёным». Пржевальский обращался к книгам, чтобы получить знания и основательно подготовиться к предстоящим экзаменам по различным дисциплинам. Это было стимулом для достижения его цели – уйти в мир науки. А знания можно было дополнить только из ранее неизвестных источников. Он понимал, что лишь чтения книг расширит имеющиеся у него учебную базу или, по крайней мере, он получит данные, которые подтвердят правильность его точки зрения по определённому вопросу. Часто, чтобы снять напряжение от учёбы, он уходил на охоту в окрестности Кременца.

Вспоминая этот город, он писал: «Кременец беден и грязен, как и все еврейские города западной России[43], но зато окрестности его поражают своею красотою».

Усердно готовясь к поступлению в высшее военное учебное заведение в столице, Пржевальский не до конца представлял те требования, которые встретит в академии. Он думал, что на экзамен можно явиться не иначе как, изучив глубоко каждый предмет, и потому продолжал заниматься усиленно почти в течение целого года. После предварительного испытания в корпусном штабе[44], Пржевальский отправился в Петербург 16 августа 1861 г. без гроша денег. Ему с большим трудом удалось занять у одной знакомой 170 р. с обязательством вернуть 270 р. Ввиду этого в столице ему пришлось себя во всём ограничивать, и часто он оставался даже совсем без обеда. Остановился он в гостинице около Варшавского вокзала, и платил по 30 коп. в день за проживание.

Поступление в Академию Генерального штаба Учёба в Академии. Год 1961Прибыв в академию, он с изумлением узнал, что поступать приехало 180 человек на 90 мест. Молодой офицер был практически уверен, что придётся ехать обратно, однако, вышло, наоборот, он поступил одним из первых.

Николаевская Академия Генерального штаба

По версии польской автобиографии историка Габриеля Бржека (Gabriel Brzek), Пржевальский перечислил все свои заслуги, однако, якобы, не указал, что имел в числе покровителей различных высокопоставленных лиц. В том числе одного из них – родственника по линии матери Военного министра Д. А. Милютина[45]. (Данное предположение имеется только в одном этом источнике и вероятно ошибочно. – Прим. моё).

27 декабря 1861 г. его зачислили в Николаевскую Академию Генерального штаба «для образования в высших военных науках». Он вспоминал: «Я был зачислен в состав офицеров Генерального штаба, несмотря на моё польское происхождение»[46]. «Среди поступивших в академию слушателей, Пржевальский обращал на себя внимание. Он был высокого роста, хорошо сложен, симпатичен по наружности и несколько нервный. Прядь белых волос в верхней части виска при общей смуглости лица и черных волосах привлекала на себя невольное внимание»[47].

Первое время он не имел средств. Поэтому безденежье было, отчасти причиною, что Николай Михайлович сторонился товарищей, держал себя особняком и ни к какому кругу, на которые обыкновенно разбиваются слушатели академии, не принадлежал.

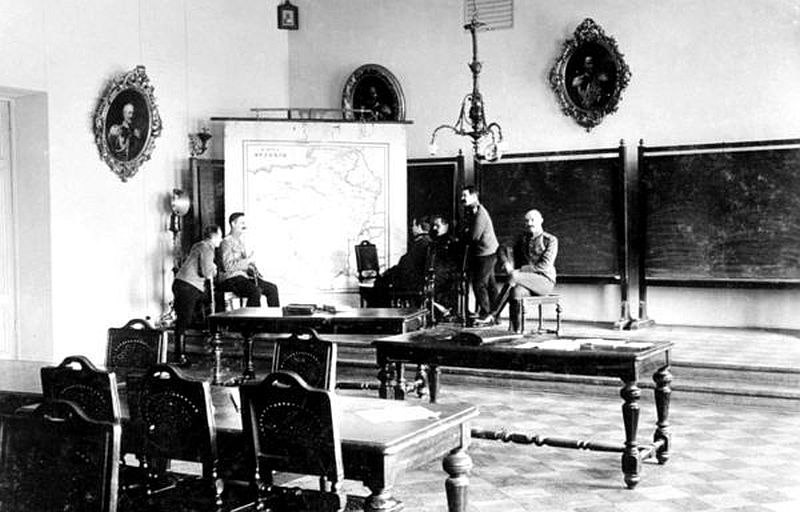

Офицеры Николаевской академии на занятиях

Лекции он посещал аккуратно и в свободное время много читал, преимущественно сочинения исторические и по естественным наукам, а чисто военными предметами занимался формально, не имея к ним ни малейшего влечения. Обладая отличной памятью, он был уверен, что с лёгкостью сдаст экзамен удовлетворительно по литографированным запискам профессоров[48] так и случилось.

В процессе учёбы у слушателей Академии формировались свои круги общения, а отсюда у каждого свои убеждений и отнюдь не одинаковые, несмотря на то, что все офицеры были связаны одной нитью – «Присягой на верность Отечеству».

После поражения в Крымской войне власть искала выход из создавшегося тупикового положения в Армии, пытаясь провести в ней реформы. 19 февраля 1861 году было отменено крепостное право. Однако это мало, что изменило в армейской среде. В конце 1861 года военный министр Сухозанет получил назначение в Польшу, а 9 ноября 1861 года на пост военного министра был назначен Милютин Дмитрий Алексеевич, призванный провести коренные реформы в военном ведомстве.

Но не всё шло так гладко даже в Академии Генштаба, где служили кадровые офицеры-дворяне. Многие генералы, особенно иностранцы, видели суть поддержания дисциплины в военной среде, прежде всего, при помощи применения телесных наказаний, забывая, что в ней служат люди, умеющие сохранять личное достоинство.

Секли военных с детства. Кадетского корпуса даже в шутку называли – «закрытую казённую фабрику для выделки детей по правительственному шаблону». Система свирепого устрашения лежала в основе корпусной педагогики. Одному из таких заведений в своё время Николай I подарил целую рощу – «на розги», как выразился сам царь. В корпусе, где учился генерал Венюков, было проще, и он писал:

«На розги начальство находило нужным вычитать по пяти рублей с каждого окончившего воспитание юноши» – вспоминал он. Немудрено, что многие воспитанники выходили из корпуса нравственными калеками или потом, достигнув чинов, «лежали брёвнами на дороге умственного, нравственного и политического развития России».

Военный историк, генерал-лейтенант Н. Ф. Дубровин описывает армейскую жизнь тех времён:

«Командир полка или ротный были, в сущности, помещики своей части… и, смотря на солдат как на своих крестьян, считали себя вправе распоряжаться ими, как своею вещью и собственностью… Солдат в глазах тогдашних офицеров был тот же крестьянин, над которым они имели власть жизни и смерти. Это понятие так всосалось в плоть и кровь офицеров, что жестокое обращение с солдатом не считалось предосудительным»[49].

Сами русские солдаты сочинили об этом незадолго до 1812 г. сатирическую оду под названием «Солдатская жизнь», где были такие строки:

Я отечеству – защита, а спина моя избита.Я отечеству – ограда, в тычках, палках – вся награда…Лучше в свете не родиться, чем в солдатах находиться,Этой жизни хуже нет, – Изойди весь белый свет[50].А ведь по утверждению историка В. Ключевского ещё во времена образования тайных обществ «декабристов»: «Офицеры, собравшись вместе, обыкновенно заговаривали, о тягостном положении русского солдата, о равнодушии общества и т. д. Разговорившись, офицеры вдруг решат не употреблять с солдатами телесного наказания, даже бранного слова, и без указа начальства в полку вдруг исчезнут телесные наказания». Наивные мечтатели.

Военное руководство понимало, что в целом Армия нуждалась в проведении внутренних реформ, которые давно назрели, как и во всём обществе. Образованный в это время «Особый комитет»[51] готовил реформу военно-уголовного законодательства. Для этого офицер Генерального штаба, ответственный за военно-уголовную статистику, – Зыгмунт Сераковский представил военному министру собственный проект реформы. Материалы эти пока не найдены, но Н. Г. Чернышевский, знакомый с оригиналом проектных проб писал, что «записка Сераковского была богатым сводом фактов, обосновывающих необходимость облегчения участи солдат, избавления их спин от палок и розог».

Против проекта отмены телесных наказаний восстали генералы николаевской школы во главе с военным министром Н. О. Сухозанетом. Они ссылались на военно-уголовное законодательство Англии и Франции, допускавшее телесные наказания.

Другая часть прогрессивных военных деятелей, во главе с великим князем Константином Романовым и товарищем военного министра Милютиным высказалась в поддержку проекта. Для сбора данных, необходимых для реформы военно-уголовных законов, за границу и был послан Сераковский. По-видимому, и Сухозанет и группа Милютина возлагали на его миссию свои особые надежды.

Выступление Сераковского против шпицрутенов было поддержано «Современником»[52], опубликовавшим специальный очерк Яна Станевича «Чудо „Морского сборника“»[53]. Автор показал, как преображаются офицеры и солдаты, когда в подразделениях дисциплина строится на принципах гуманизма, сознательного отношения к делу, без зуботычин и палок. Однако, как гром среди ясного неба, в ежемесячном журнале «Военный сборник»[54] в феврале 1862 года появилась статья флигель-адъютанта князя Эмилия Витгенштейна[55] (Перевод с немецкого).

Сам Витгенштейн был послан в Париж с протоколом мирного договора и находился за границей до 1863 года. Проживая после Восточной (Крымской) войны за рубежом, автор написал и напечатал на немецком языке книгу «Кавалерийские очерки»; сама статья была анализом, в котором автор пытался найти рациональное зерно для реформ в Армии. Однако в разделе «О наградах и взысканиях» автор написал:

«Открытое и непреложное исполнение наказаний должно… не зависеть от социальных понятий образованного общества. Всё сказанное применяется вполне к телесным наказаниям, отвергаемым и клеймимым, благодаря новейшим идеям… Пусть мнение, нами высказанное, вызовет вопли всей массы современных филантропов, но мы не откажемся от него и останемся при своём убеждении. Соглашаясь с тем, что трудно, едва ли возможно, ввести телесные наказания, где они уже отменены. Мы одобряем вполне те государства, в которых они сохранены».

Далее автор высокомерно заявлял, что… «розги тем хороши, что их можно назначать и на бивуаках, при кратковременной остановке, и под самым неприятельским огнём…»[56].

Получалось, что в официальных журналах одновременно печатались статьи, излагавшие две совершенно противоположные основы правопорядка в войсках (Например, злободневная статья Н. Н. Обручева «О вооружённой силе и ее устройстве», где критиковались физические наказания в Армии). Случай беспрецедентный даже для царствования Александра II. И на этот раз симпатии правительственных органов были на стороне придворного.

Ответ на эту статью не заставил себя долго ждать. Всего через два дня, 2 марта 1862 года, появилось «письмо 106 офицеров» разных родов войск к редактору «Военного сборника» П. К. Менькову с протестом против опубликованной им в данном журнале статьи.

«…Витгенштейн», – говорилось в письме, – «обдумывал, написал и напечатал свои взгляды по-немецки. До него, следовательно, нам дела нет, но нам неприятно видеть, что дикие суждения о том, что нужно и чего не нужно русскому офицеру и солдату, переводятся и находят место в журнале, которого редакция вверена Вам, милостивый государь, конечно не для того, чтобы распространять в нашем военном сословии невежество и проводить взгляды, доказывающие возмутительное непонимание духа русского солдата и потребностей общества»[57].

Многие русские офицеры, подписавшие письмо, понимали, что телесное наказание, поддерживая наружную дисциплину, но убивает в то же время ту истинную дисциплину, которая рождается из сознания своих обязанностей, сознания важности своего призвания и святости воинского долга. Газета «Северная пчела»[58] № 85, а вскоре и газета «Колокол»[59] напечатала статью, резко высмеивающую позицию «Военного сборника» и особенно незадачливого защитника кнута и палки немца флигель-адъютанта. Автор статьи писал, что офицеры ещё помнят то время, когда «Военный сборник», руководимый группой молодых офицеров, горячо восставал против грубого обращения с солдатами, проводил гуманные идеи. И вот через пять-шесть лет тот же орган защищает мордобой. Если, по мнению придворного, солдату розги так же необходимы, как хлеб, то передовое русское общество думает иначе. «За тебя, солдат, раздастся могучее слово в русской литературе», – писал неизвестный под инициалами «г. М.Л.»

Редактор Военного сборника пытался неудачно оправдаться по поводу напечатанной статьи, ссылаясь на то, что «Никогда в „Военном сборнике“ не было помещаемо статей в защиту телесных наказаний, но и в защиту всего отсталого и отжившего в нашем военном быту… автор очерков… идёт вразлад с общими воззрениями… а вот протест 106 офицеров – это публично несправедливое обвинение на редактора, который и своей личностью, и своей службою поставлен вне подобного рода изветов»[60].

Прогрессивные круги русского общества с необыкновенным энтузиазмом встретили выступление «ста шести офицеров» как в России, так и за её пределами. А. И. Герцен писал в те дни И. С. Тургеневу: «Я не намерен сидеть, сложа руки, когда офицеры сотнями подписываются против телесных наказаний»[61].

Издатель «Колокола» видел в этом поступке офицеров ярчайшее доказательство, что армия переходит на сторону гуманизма против закостенелых средневековых традиций. Напуганные власти задавили начавшуюся в печати кампанию в поддержку протеста «ста шести». Среди запрещённых цензурой материалов находилась и «Песнь о шпицрутене», подготовленная к публикации в сатирическом журнале «Искра»[62]: Высмеивая «Военный сборник», неизвестный поэт в примечании писал[63], что журнал, потерявший доверие читателей, «подобен отставному офицеру, у которого вместо эполет остались от оных только дырочки на плечах мундира».

Кто же скрывался за подписью «106 офицеров разного рода войск»? Несколько лет тому назад удалось после долгих поисков найти в архивах бывшего военного министерства подлинник этого бесценного протеста. В то время в Генштабе преподавал военную историю и практические боевые действия на Кавказе военный министр Д. А. Милютин. Как оказалось, по прямому приказу царя, не считаясь с редакционной тайной, этот документ сразу же был затребован военным министром, который расценил его опубликование как нарушение дисциплины, воспрещающей действия «скопом или заговором».

В своих «Воспоминаниях» Милютин писал: «Дошло до того, что даже правительственные издания заразились обличительным духом, не исключая и органов военного ведомства. „Военный Сборник“ одно время совершенно… подобно другим журналам, хватил через край»[64].

Изучение подлинника документа, испещрённого подписями, показывает, что инициаторами протеста были слушатели Николаевской Академии Генерального штаба, участники литературных собраний у Я. Домбровского. Подготовили текст и собирали подписи активные участники кружка генштабистов[65]. Среди других подписей стоит подпись слушателя Академии ГШ Н. М. Пржевальского. Несмотря на это у Николая Михайловича всё шло своим чередом и учёба в Академии тоже.

Будучи на начальном курсе академии и крайне нуждаясь в деньгах, он написал статью «Воспоминания охотника» и отнёс её в редакцию журнала «Коннозаводство и Охота»[66]. Это была первая проба пера будущего учёного, пишущего литературные произведения. Статья была принята (Напечатана 1862 г. в №№ 6–8.), но редактор объявил, что гонорар не будет выдан, так как это первое произведение начинающего автора. «Тем не менее, вспоминал Николай Михайлович, – я был бесконечно рад, что статья явится в печати». Сохранились и косвенные воспоминания, приходящиеся на этот период времени, где Пржевальский писал: «Я невольно задавал себе вопрос: где же нравственное совершенство человека, где бескорыстие и благородство его поступков, где те высокие идеалы, перед которыми я привык благоговеть с детства? И не мог дать себе удовлетворительного ответа на эти вопросы, и каждый месяц, можно сказать, каждый день дальнейшей жизни убеждал меня в противном, а пять лет, проведённые на службе, совершенно переменили прежние мои взгляды на жизнь и человека»[67].

С наступлением лета, когда обучающиеся офицеры посылаются на топографическую съёмку, Пржевальский попал в Боровичский уезд[68]. Вместо проведения практических занятий по съёмке местности он постоянно охотился, а когда подошло время возвращаться, он выполнил задание быстро и не качественно. В итоге, съёмка, выполненная им, оказалась плохой. Ему поставили 4 балла, (при 12-и бальной системе) и он оказался на грани отчисления из академии так, что едва не пришлось возвратиться в полк, и только благодаря блестящим устным ответам по геодезии и по другим предметам, он исправил свои недочёты и остался в академии.