Полная версия:

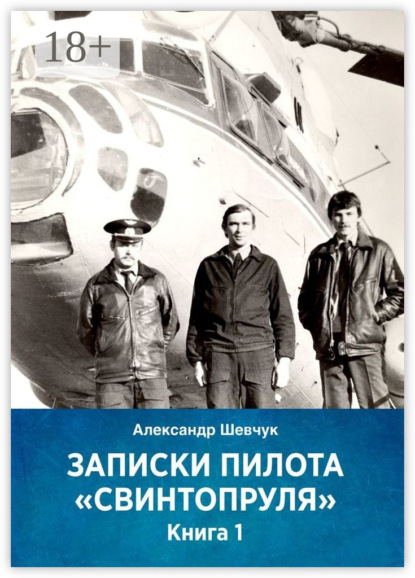

Записки пилота «Свинтопруля». Книга 1

Лето 198… года. Работаем на базе, т.е. в Печоре. Работа очень простая. Заправляем четыре с половиной тонны керосина, взлетаем в Печоре, идём на площадку Геолог. Эта площадка находиться в семи километрах на северо-восток от аэродрома. Там цепляем на подвеску «балок» и тащим его по воздуху на строящуюся буровую «Восточный Аранец-1», и потом домой в Печору на заправку. Каждый рейс занимает часа полтора. В общем, никаких трансатлантических перелётов. Простые суровые будни вертолётчика. Таких рейсов за день можно сделать четыре-пять. Как будет нужно «заказчику» или как пойдёт груз.

О грузе – особо. «Балок» – это деревянный домик бурильщика, обшитый по краям металлическими уголками. Одна или две двери и пара окон. Снизу приварены сани, сделанные из труб. Этакий, «параллельнопипед» (выражаясь языком учёных-юмористов). Весит эта «вершина» архитектурной мысли вместе с санями около пяти тонн. Характер имеет крайне паскудный. Ну не хочет «параллельнопипед» летать по небу. И будучи подвешен под вертолётом на «пауке» (это четыре троса, соединённые одним узлом, а на концах тросов специальные карабины) ведёт себя, как последняя скотина. Везти его можно только на скорости 80—90 км/ч, и при этом, «балок» старается показать, что он сам по себе, а вертолёт сам по себе. Правда иногда попадаются смирные экземпляры и едут, как вкопанные со скоростью до 100 км/ч.

Вот этот был третий за день – и самый шустрый. Чего только он не вытворял. И поперечно раскачивался и продольно, и какие-то сложные пируэты выписывал. Мы его уже по-всякому пытались везти. И скорость гасили, и вверх-вниз давили потоком. В общем, кровушку он из нас попил. На такой скорости МИ-6 трясется (но на нём и так вибрации не маленькие), а на скорости 70—60 приборная доска ходит ходуном. Ну, это всё лирика. Слава Богу, ехать от Геолога до Восточного Аранца километров пятьдесят. Правда, ветерок в лоб, поэтому будем примерно за час. Так что час этот «паралельнопипед» можно и потерпеть.

Восточный Аранец-1 находится в 50 км на юго-восток от Печоры. Погода – миллион на миллион. Красота! На горизонте видны Уральские горы. Воздух прозрачный. Картина изумительная. Внизу тайга с проплешинами болот, ручьи, а на востоке стоят дальней стеной горы. До них от Аранца километров сорок пять. Хорошо видны заснеженные вершины гор. На самом верху белый снег, ниже – рыжеватые выступы скал с резкими тенями, а ещё ниже, предгорья и увалы, покрытые тайгой.

Всё-таки прекрасен Приполярный Урал. Вот впереди показалась нужная нам буровая. Сверху, строящаяся буровая, похожа на гантель. В одном кружке этой гантели уже стоит вышка со всеми атрибутами. А в другом кружке гантели мы ставим балки. Там будет жилой городок. И соединяет эти два кружка ручка гантели, такая своеобразная перемычка.

Первыми на буровую приезжают по воздуху котлобак (столовая) и баня. Они самые тяжёлые и самые нужные людям в таёжных условиях. Еда и баня – это святое.

Постепенно, балок за балком, мы выстраиваем целую улицу. Мужики уже стоят в нужном месте, мы зависаем над этим местом. Такелажники, упираясь палками, разворачивают балок, как им надо, и мы ставим его плавненько. Быстро и чётко. Не надо крана, не надо таскать балки трактором, перемалывая тундру и превращая буровую в рукотворное болото.

В этот раз наш груз надо было поставить рядом с котлобаком. Ну, не рядом, а в метрах пятнадцати. Плавно подходим, высота метров пятнадцать, потом десять.

На крылечке котлобака стоит повариха. Видимо после обеда выдалась свободная минута, вот она и вышла на крыльцо отдохнуть на солнышке и полузгать семечки. Женщина, выдающаяся во всех отношениях. Таких красавиц писали на своих полотнах Рубенс и Кустодиев. Молодая, красивая, кровь с молоком. Выдающийся бюст, семечки в полных руках так и летают в рот.

При висении вертолётчик выбирает точку на земле и, относительно её, контролирует все перемещения вертолёта (влево, вправо, вверх, вниз, курс). Если выбранная точка никуда не перемещается, значит, вертолёт стоит, как на постаменте, т.е. висит в воздухе неподвижно, слегка покачиваясь.

Глядя через открытый блистер на впечатляющий бюст поварихи, понимаю, лучшей точки для контроля устойчивого висения не бывает. Так бы и висел, тем более что вид сверху, как в журнале «Плейбой». Но, понимая, что сейчас произойдёт, снял левую руку с рычага «шаг-газ» и помахал поварихе: «Уйди, дурёха, в котлобак!».

Но, видимо девушке не объяснили, что значит стоять почти под висящим вертолётом, тем более под таким, как МИ-6. Либо она хотела поближе рассмотреть весь процесс установки балка, либо просто не понимала, что дальше произойдёт. Даже ещё успела пренебрежительно помахать мне рукой, свободной от семечек. Мол, занимайся своим делом и не отвлекайся на такую красоту неописуемую.

Когда вертолёт висит, от несущего винта несётся вниз поток воздуха со скоростью 35 м/сек. (почти 125 км/час). Этакий рукотворный торнадо. Причём, этот торнадо чуть опаздывает. Сначала над вами появляется вертолёт, а через секунды, вихрь. Вот такие дела.

Сначала улетели семечки. Затем повариха. Причём улетели недалеко. Всё-таки она девушка в теле, на глазок килограммов по сто. Поэтому вихрь её снёс с крыльца котлобака, развернул ко мне спиной, поставил на четвереньки. Всё, как в сказке: «Избушка, избушка, встань к лесу передом, а ко мне задом». На этой «избушке» задрался подол до самой головы, открылось нежно-салатное бельё и две полные белые ноги, которые эротично суетясь, пытаются вернуть тело в вертикальное положение. Вы когда-нибудь пробовали встать с колен, когда вам в попу дует ветерок 35 метров в секунду? Лучше не пробуйте. Всё равно ничего не получится.

Со мной случилась истерика. В наушниках голос оператора:

«Командир, влево-вперёд три метра. Метр вниз!». Я понимаю, что от смеха ничего пока сделать не могу. Главное, не раскачать балок, ни за что не зацепиться, поэтому взял три метра вверх. Оператор сердито: «Я говорю метр вниз, а ты три верх». На моё молчаливое хрюканье сквозь зубы, оператор справедливо заметил: «Что происходит?» Здесь уже и бортмеханик, который сидит позади меня, тоже сунул голову в свой блистер и увидел картину внизу. На борту стало два хохочущих и хрюкающих идиота. Штурман в нижней кабине насторожился, оторвался от своих бумаг и, перехватив мой взгляд, тоже посмотрел влево и вниз. Нашему полку прибыло. Нас уже трое. Бортоператор, отойдя от люка в полу, метнулся к левому борту, глянул в иллюминатор и тоже влился в шумную компанию ценителей прекрасного. Хуже всего второму пилоту. Он сидит справа, привязанный ремнями к своему креслу и ничего не видит. Ему обидно. У людей такая весёлая жизнь на борту, а он, как бедный родственник. Но все попытки его покинуть кресло и посмотреть, что происходит, я пресёк на корню. Должен в экипаже оставаться хоть один серьёзный человек.

Пока успокаивали вертолёт, ставили на нужное место балок, я потерял из виду прекрасную повариху. То ли она заползла под крылечко котлобака, то ли умудрилась встать и убраться в свою кухню, не знаю.

Переместились на площадку, забрали «паук» внутрь, подошёл бурмастер. Он тоже всё видел и тоже получил положительный заряд эмоций.

Когда привезли часа через три очередной балок, бурмастер передал «привет» от поварихи. Сказала, что если эти гады попробуют прилететь обедать на буровую, накормит стрихнином. Я её видел довольно близко, поэтому верю. Такая накормит! Домой летели весело перешучиваясь. И лишь второй пилот сидел с кислым видом. В кои-то веки радости, полные штаны, а он пропустил. Не горюй, Колюня, будет и на твоей улице праздник!

«Белое проклятье»

(враг, который всегда рядом)

«Такого снегопада, такого снегопада —

Давно не помнят здешние места,

А снег не знал и падал,

а снег не знал и падал —

Земля была прекрасна,

прекрасна и чиста»

(эстрадная песня)Если стороннему наблюдателю доведётся оказаться зимой в аэропорту, он может наблюдать (если повезёт) взлёт вертолёта. Машина медленно рулит по заснеженной рулёжной дорожке к взлётной полосе. Не доехав до неё, вертолёт поворачивает влево и скоро оказывается в квадрате для взлёта. Его можно определить по белым и красным огням, проглядывающим в снегу по краям квадрата. Вот вертолёт замер на какое-то время. Затем звук двигателей усиливается, и вертолёт медленно зависает. Одновременно с этим, клубы снега, поднятые винтом, всё увеличиваются, уплотняются и скоро большое белое пятно полностью скрывает от глаз наблюдателя висящий вертолёт. В этом пятне что-то гудит, свистит, изредка мелькнёт вспышка красного проблескового маяка. Потом огромное пятно крутящегося снега начинает смещаться в одну сторону, вытягивается. И вот, с той стороны, куда пятно вытягивалось, как чёрт из табакерки выскакивает вертолёт. Он уверенно набирает высоту и скорость. Взлетел.

Вот это клубящееся, белоснежное пятно, ещё тянущееся за взлетевшим вертолётом, называется «снежный вихрь». Красиво звучит. Так вот, эта красота погубила десятки жизней, покалечила много людей, оставила кучу разбитых вертолётов. Снежный вихрь на висении укрывает от взгляда лётчика земные ориентиры. И человек становится беспомощен. Как висим, куда смещаемся и смещаемся ли? А неконтролируемый вертолёт ползёт в какую-то сторону и цепляется за что-то, ломает винты, переворачивается на бок. А дальше, как повезёт. Может, выскочите, хоть и покалеченные. Или вертолёт сгорит, унося с собой жизни экипажа и пассажиров. Потом, в сухих строчках приказа, можно прочитать: «Из-за потери пространственной ориентировки произошла авария (или катастрофа, это если есть покойники)». Вот такой красивый «снежный вихрь».

А поскольку зима в Республике Коми длится долго, и снега всегда выпадает по самое не могу, то и встреча с этой гадостью под названием «снежный вихрь» возможна на любой площадке. И хоть площадки должны быть укатаны, на них установлены фонари и ёлочки для визуального ориентирования экипажей (так называемая маркировка), всё равно нужно быть готовым к тому, что на посадке или взлёте может образоваться снежный вихрь, и ты потеряешь землю.

Спасибо судьбе, что она свела меня с настоящими отцами-командирами, которые сами летали, как боги, и могли научить других. В авиации действует очень простой закон. Какие бы не были на тебе погоны, должности и т. д. и т. п., лётчики уважают только тех, кто сам может летать. Как бы красиво не говорил авиационный командир или начальник, веры ему, как лётчику не будет, пока он на практике не докажет своё право называться «Лётчиком!».

Мне очень повезло. Я встретил такого лётчика. Зовут его Владимир Аркадьевич Пау. Когда-то я попал к нему зелёным вторым пилотом, сразу после училища и переучивания на МИ-6. Тогда мне было чуть больше 19 лет, а ему ближе к сорока. Тогда он мне казался древним, как динозавр и мудрым, как сова. Он и сейчас, дай бог ему здоровья, мудрый. А насчёт древности, – теперь я понимаю, что у Владимира Аркадьевича был самый золотой возраст вертолётчика.

И вот, когда я стал молодым командиром МИ-6 (это было весной 1985 года), подошла моя первая командирская зима. Тогда, и сейчас действовало и действует мудрое правило – в сложных условиях молодой командир летает с «нянькой» (т.е. проверяющий на правом пилотском кресле). Вот такой «нянькой» для меня оказался Владимир Аркадьевич. За его спиной огромный опыт полётов в любых условиях. Вот этот опыт он по крупице передавал мне, молодому командиру. Это как раз то, чего современной авиации отчаянно не хватает. Разрывается связь времён. Уходят те, кто могут, умеют и знают. А передать этот опыт не кому. Нет на подходе сотен молодых выпускников лётных училищ. А те несколько десятков молодых вертолётчиков, выпускников Омского лётного колледжа, погоды не делают. Ладно, не будем о грустном. Вернёмся к «снежному вихрю». Владимир Аркадьевич учил просто и понятно, а потом и показывал на практике.

Первое: «Саня, не дёргайся. Контролируй не только поведение вертолёта, но и свои эмоции, не напрягайся».

Второе: «Никогда не шути с посадочным весом. Вес вертолёта на посадке должен быть таким, чтобы, даже зависнув над щитом, если потеряешь землю, мог уйти на второй круг».

Третье: «Расчёт на посадку должен быть очень точным. Вертолёт должен погасить поступательную и вертикальную скорость, т.е. замереть в воздухе у левых передних знаков посадочной площадки. Как раз у тех знаков (фонарей или ёлочек), на которые будешь смотреть на висении».

Четвёртое: «Курс захода на посадку должен быть выбран с таким расчётом, чтобы если накроет вихрем над щитом, можно было уйти на второй круг, не рискуя влететь во что-нибудь. То есть, чтобы впереди не было буровой вышки с её растяжками, ни антенн, ни труб, ни балков. Ничего такого, за что можно зацепиться вертолётом или лопастями, когда будешь уходить на второй круг вслепую».

Пятое: «На посадочной прямой, на снижении, когда скорость вертолёта будет примерно 80 км в час, на авиагоризонте под силуэт самолёта подведи черту искусственного горизонта. Если вихрь накроет капитально и потеряешь землю – двигателям плавно взлётный режим, ручку от себя (плавно), но не перестарайся, чтобы самолётик не ушёл ниже выставленного тобой искусственного горизонта (иначе зароешься носом в землю). И постарайся удержаться на выбранном курсе без кренов. И терпи, терпи – не дёргайся! Машина сама вынесет тебя из вихря».

Вот за этими, вроде не сложными рекомендациями и порядком действий на всех этапах захода и ухода, и стоит огромный практический опыт вертолётчика. А теперь практика. Зима, снежок сыплет. Вроде не густой. Но пока мы летим до нужной буровой, он успел хорошо присыпать площадку, и ветерок у земли слабый, значит, вихрь не будет сдуваться назад. Снижаемся, осматриваем площадку, намечаю курс захода на посадку, выполняем маневр и вот мы на предпосадочной прямой.

Т-а-а-к, площадка замерла в левом нижнем углу лобового стекла, никуда не смещается, – только увеличивается в размерах. Идём вроде нормально. Вроде, или нормально?! Нормально, правильный расчёт. На скорости 80 км в час подвёл линию горизонта под самолётик. Скосил глаз на Владимира Аркадьевича. Он подмигнул мне: «Не дрейфь, командир, пока всё правильно. Если что, я подстрахую». Его руки мягко держатся за ручку управления и «шаг-газ», ноги на педалях, но он не мешает мне. Площадка вот-вот перед нами. Подгашиваю скорость, уменьшаю высоту. В наушниках раздаётся мерный, спокойный голос бортмеханика: «Вихрь на хвосте, вихрь на крыле, вихрь накрывает». Это у нас методика такая, чтобы мне было легче, чтобы я соразмерял, с какой скоростью вихрь догоняет нас и скорость вертолёта. А мы уже у левых передних знаков щита, точно перед ними и я вцепился взглядом в угловые фонари (белый и красный) и ёлочки, которые треплет бешеный поток от несущего винта. А вот и он, родимый, – снежный вихрь. Пока вижу землю. Докладываю: «Землю слева вижу». В наушниках слышен голос Аркадьевича: «Справа землю вижу». Но через несколько секунд фонари и ёлочки за бортом будто тускнеют и размываются. И вот их, как не было. За блистером ревущая белая мгла. Я потерял землю. Докладываю. В ответ всё такой же спокойный голос Владимира Аркадьевича: «Земли справа не вижу». Опаньки! Вот оно, то самое! Нарвались. «Спокойно, Саня, не дёргайся!», – говорю сам себе. Давай, как учили. Коррекцию вправо. Движки добавляют мощности, шаг плавно вверх, режим до взлётного. Ручку от себя, но не пережать, чтобы вертолёт сильно не опустил нос. Теперь взгляд только на приборы. Так, идём без крена, держимся почти на курсе (ушёл на три градуса влево), сейчас исправим, обороты в норме. Секунды тянутся длинные-длинные, как осенние ночи. Мы вроде куда-то едем, нас тащит могучая сила, но ничего пока не видно. Стрелка скорости прыгает, дёргается, но ещё нет устойчивых показаний. В-о-о-т, вертолёт затрясся, переходя на косую обдувку. Да, когда же это кончится?! Ух ты!!! Кончилось! Мы выскакиваем из вихря. За стёклами кабины появляются заснеженные деревья, слева мелькает буровая вышка. Скорость плавно нарастает, земля уходит вниз. Чуть крен не удержал, вот нас и повело на разгоне вправо. Выровнял вертолёт. Успокоился. Начинаем всё сначала. Повторный заход. Сейчас уже легче, часть снега мы на площадке всё-таки раздули. Действительно, на втором заходе, я также уцепился за левые передние знаки щита. Вихрь появился, но уже не такой лютый. И земля не потерялась. Сели, разгрузились, взлетели и покатили на базу. Владимир Аркадьевич говорит: «Вот видишь, если не дёргаться, и делать всё правильно – ничего страшного». Таких посадок потом было много, я приобрёл опыт и дальше уже летал сам. Так же учил своих вторых пилотов. Потом были сотни таких же посадок на заснеженные площадки, но спасибо науке, много раз с благодарностью вспоминал своего командира. И каждый раз, когда выскакивал из очередного снежного вихря, в голове звучал голос: «Главное, не дёргайся Саня, и всё будет нормально». Теперь, когда я вижу взлетающий в снежной круговерти вертолёт, я понимаю – каково это там, в кабине экипажу. А раз опять и опять вертолёт уходит из снежного вихря в зимнее небо, – значит, хорошие у них были учителя.

«Шестёрка»

«Когда уходим мы к неведомым высотам,

За нами в небе след искрящийся бежит,

Но первая любовь с названием работа,

Останется с тобой оставшуюся жизнь»

Ю. ВизборЯ очень хорошо помню, когда первый раз его увидел. Нет, сначала был звук. Да, именно так, сначала был звук.

Тёплым августовским деньком 1977 года, мы с моим другом Вовой Семёновым, рванули в «самоволку». Покинув расположение аэродрома Большая Кахновка, принадлежащего нашему славному Кременчугскому училищу лётчиков ГА, мы направились в микрорайон «Молодёжный». Этот микрорайон построен около Кременчугского НПЗ (нефтеперерабатывающего завода), и находится неподалёку от нашего аэродрома.

Чего мы попёрлись в «самоволку», не суть важно, то ли к девочкам на свидание, то ли просто воли захотелось молодым восемнадцатилетним организмам. Главное, что мы идём свободно по улице Молодёжного микрорайона, настроение изумительное, здоровья, хоть отбавляй, в кармане три рубля. Короче, – выше нас только небо, круче нас – только яйца.

И вдруг – этот звук. Мощный, низкий, звенящий гул и приглушённое хлопанье, похожее на клёкот орла. Мы с Вовой синхронно завертели головами, пытаясь определить источник звука. Он, этот звук, приближался, заполняя собой всё, заглушая гудки машин, топот ног пешеходов и шелест листвы на деревьях. Звук шёл сверху, с неба и, подняв голову, я увидел над крышами домов огромный серый вертолёт. Лопасти огромного несущего винта, казалось, лениво перемалывали воздух, а фюзеляж, имеющий по бортам большие крылья, с земли напоминал огромный летящий крест. «Ничего себе, махина», – мелькнуло в голове. Когда вертолёт пронёсся мимо и его гул затих вдали, мы с Вовой переглянулись. «Это МИ-6 (шестёрка)», говорю Вове. «Ну и сарай», – ответил Вова.

Тогда я ещё не знал, что эта промелькнувшая в небе машина станет моей судьбой на долгие десятилетия. И пролетят эти годы, как один миг. И на всю жизнь останется ощущение прикосновения к чему-то могучему, красивому и необычайно привлекательному.

Но это ощущение пришло не сразу. Был долгий период привыкания человека к вертолёту, узнавания его, всех его сильных сторон, недостатков и т. д. и т. п.

Буквально через неделю состоялась вторая встреча с «шестёркой». На этот раз в воздухе. К этому времени вся наша эскадрилья (почти вся) вылетела самостоятельно и мы потихоньку набирались опыта, летая по кругам самостоятельно. Это были, наверное, самые счастливые, самые сладкие минуты начала лётной жизни. А как же, мы уже летали сами!

В кабине нашего МИ-4, бортовой номер 35221, двое. На левом кресле за командира – я, а на правом, за второго пилота – Руслан Клочков. Мы в одной лётной группе, и сегодня летаем в таком составе.

Вдруг в наушниках раздаётся незнакомый бас: «Простак-5, 21173, разрешите вход в круг, заход к вам». Впереди нас, в круг полётов входил МИ-6. Чего-то он привёз из своего в Глобино (аэродром, где они базировались) в нашу Большую Кохновку.

Нас распирало любопытство. А давай поближе к нему подойдём, чтобы лучше рассмотреть. Сказано – сделано! Подошли на свою голову (вернее задницу). Наш лёгкий МИ-4 (с его шестью с небольшим тоннами полётного веса) попал в спутную струю этого «пришельца». Вернее не попал, а я его старательно всунул, стараясь подойти поближе. Как нас кидало по кабине (хорошо, хоть пристёгнуты), как вертолёт кидало по небу. Повезло, что зацепили краешек спутной струи и потому «обделались лёгким испугом» (как говорил Михаил Евдокимов).

После посадки доложил своему пилоту-инструктору. Если пропустить все парламентские выражения и междометия Владимира Павловича Дубовика – то останется короткое резюме. «Саня, на хрена вам аэродинамику преподают, если ума не хватает понять – куда вы лезете!».

Третья встреча произошла на земле. В марте 1978 года на аэродроме Глобино мы проходили военные сборы. Вот в карауле и пришлось стоять на посту по охране стоянки вертолётов МИ-6. За многие часы топтания на посту и перемешивания мартовской грязи вокруг стоянки я имел возможность хорошо рассмотреть исполинский вертолёт снаружи.

Но судьба так распорядилась, что наши пути сошлись надолго. И постепенно я стал понимать и чувствовать эту машину, как родное и близкое существо.

А сначала было не до смеха. В кабине МИ-4 или «четвёрки», на которой я заканчивал летать в училище, было всё привычно. И запах божественный. Этакая смесь запахов бензина Б-95-130, эмалита, металла, резины и чего-то такого, родного.

А в кабине МИ-6 пахнет по-другому. Керосином, гидравликой, АМГ-10, в общем, всё не то и не так.

Окончив училище, и не успев набраться опыта на МИ-4, я попал сразу на переучивание на вертолёт МИ-6. После прохождения теоретической подготовки приступили к программе полётов. Своё первое зависание на вертолёте МИ-6 я буду помнить всю жизнь. Вторая половина тёплого апрельского денька. Воздух пропах полтавскими чернозёмами и ещё чем-то неуловимым весенним. Кончается лётная смена. Сейчас будет моё первое знакомство с «шестёркой» на практике. Предыдущий слушатель освободил левое пилотское кресло, и я, гордый, как надутая камера от «Белаза», забрался на место командира вертолёта. Подогнал педали, пристегнулся, взялся за ручку циклического шага (РЦШ) и за «шаг-газ». Вертолёт стоит, слегка покачиваясь, на земле, движки запущены, винт со свистом молотит воздух: хоть сейчас в небо. В наушниках насмешливый голос пилота-инструктора Виктора Ивановича Приходько: «Ну, давай, отделяй корабль от планеты».

Вспотев от усердия, тихонько тяну «шаг-газ» вверх. Некоторое время ничего не происходит, а потом пилотская кабина плавно идёт вверх. Вот уже высота метра четыре от земли. Это же надо. Первый раз завис на МИ-6, и так точно. «Висю», как вкопанный! Не смещаюсь ни вперёд, ни назад, ни влево, ни вправо. Нет, ну есть же умельцы в русских селениях. С налётом училищным 61 час на МИ-4, и после такого перерыва, так висеть!

Гляжу орлиным глазом на низкое солнышко, на землю, на синее небо и «гордюсь» собой. И здесь в наушниках раздаётся всё тот же насмешливый голос Приходько: «Саня, мы сегодня будем зависать, или так и будем выпендриваться, стоя на двух колёсах?».

Ошарашенно смотрю на инструктора. Он, взяв управление на себя, рекомендует мне посмотреть в левый блистер назад. Глянул, и обалдел. Задние колёса вертолёта стоят в двух глубоких ямах посреди полтавского чернозёма, и только передняя стойка видимо в воздухе, а хвост у самой земли. Елозя ногами на педалях, я у этих ям нагрёб приличный бруствер, на радость всем аэродромным сусликам.

Инструктор резво тянет шаг вверх, – и вот уже моя голова на высоте трёхэтажного дома. «Вот это мы зависли, а то, что ты нам изобразил, называется по-другому», комментирует Виктор Иванович. Конец смены, топлива в вертолёте около тонны, и у простой «шестёрки» (бортовой номер СССР-21173, это машина не МИ-6А, т.е. без автопилота) центровка очень задняя. Поэтому хвост вертолёта в трёх метрах от земли, а кабина на высоте третьего этажа. К её габаритам, инертности, надо привыкнуть. Пришлось привыкать.

Когда после переучивания пришёл в лётный отряд, оказалось, что на шесть вторых пилотов, только пять командиров. Чтобы я не остался без налёта, меня ставили в экипаж к разным командирам. Училище училищем, но по-настоящему летать второй пилот учится только у своего командира. Я помню всех их – своих первых командиров. Они были разными, со своими характерами, привычками, недостатками и сильными сторонами. Показывали, рассказывали мне – молодому пилоту. Я, как губка, впитывал лётную науку. Что-то получалось сразу, что-то приходилось повторять несколько раз. Когда, через некоторое время я полетел в проверочный полёт с комэском, тот удивился – чего только я не нахватался от своих командиров. От каждого командира что-то своё влилось в мой лётный (пока ещё куцый) опыт, но постепенно, с годами, стал вырабатываться свой лётный подчерк.