Полная версия

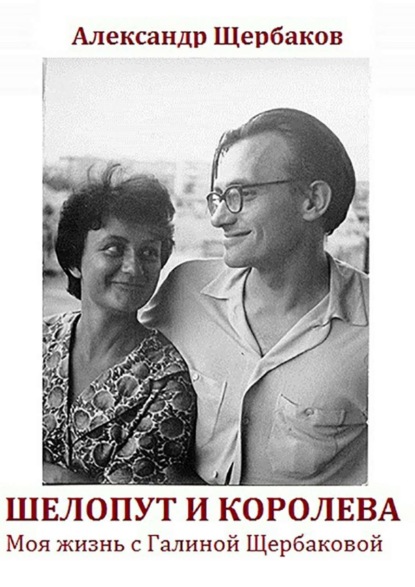

Полная версияШелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

Какой это был урок! Я помнил его всю жизнь, и всегда старался так же поступать по отношению к еще не очень оперившимся коллегам.

Размышляя о профессии, я мог бы с благодарностью вспомнить немало старших товарищей по цеху. Но, имея в виду тематические рамки этого мемуара, упомяну лишь об одном человеке, который имеет отношение и к моей журналистской службе, и к очерку как таковому, и, как ни странно, к Гале.

Вот передо мной огрызок, иначе и не назовешь, бумажки, очевидно, оторванной от какой-то гранки, с перечислением фамилий членов редколлегии «Комсомолки» 1965 года, набросанных рукой сотрудницы отдела собкоровской сети, «мамы Шуры» – Александры Михайловны Соловьевой. Я должен был всех их обойти на предмет определения, гожусь ли стать собственным корреспондентом в Волгограде. Первая фамилия – Руденко И.П. К ней первой и пошел.

Несколько месяцев до того я пристрастно следил за «Комсомольской правдой» и успел приметить Инну Павловну (нет, не так: И.Руденко – тогда в газетах было не принято объявлять имена пишущих) как автора приметных очерков, в которых сливались живописность, пластичность описаний с основательными, вдумчивыми размышлениями о сокрытой, духовной жизнедеятельности современников. И вот я в кабинетике этой женщины, облик которой, очень обаятельный, оказался мне… знакомым. Для точности языка надо бы написать: показался, но по сути восприятия все сказано правильно. Да, именно такая, в тот момент рукой подперевшая, как знаменитый «Мыслитель», подбородок, с внимательными глазами, готовыми к улыбке, и должна была написать эти по-человечьи теплые и одновременно беспощадно-правдивые истории жизни. Столь верное соответствие живого человека умозрительному представлению о нем тут же отразилось на моем состоянии неким спокойным согласием с самим собой: все в жизни устроено как надо, и – долой треволнения!

Говорила она со мной о чем-то житейском, и точно уж не о задачах газеты и не о проблемах страны. Позднее, в собкоровские времена, меня часто выдергивали потянуть лямку «на шестом этаже», в центральном аппарате. Всего больше мне нравилось, когда доводилось поработать со студенческим отделом и с отделом учащейся молодежи – то есть с епархией Инны Павловны. Не знаю, как там служилось ее постоянным сотрудникам, а я при должностном общении с ней всегда испытывал все то же ощущение: все идет как надо. Через шесть лет после нашего личного знакомства, перейдя в журнал «Журналист», я писал:

«Вот уже на протяжении многих лет Инна Руденко в своей работе имеет самую прямую причастность к миру юности и отрочества, к мятежному океану формирующегося человека с его бездонной глубиной вечных вопросов и штормами душевных страстей. Лично мне кажется удивительно счастливой встреча именно этого талантливого журналиста именно с этой вечно ищущей аудиторией, счастливой и для той и для другой стороны».

А тогда, в момент моего вхождения в «Комсомолку», я после беседы с Руденко поехал в «Аэрофлот» и, все под тем же настроением правильно идущего хода событий, купил билет до Ростова на… послезавтра. Это было нахальством, ибо Сергей Иларионов, недавний собкор газеты в Ростове, а в те дни – начальник корреспондентской сети, сказал, что собеседования с членами редколлегии займут не менее недели. Я показал билет Сергею, напомнил, что у меня только-только родилась дочка и поэтому я не располагаю иным временем, и что придется уложиться в указанный в билете срок или я говорю уважаемой мной конторе «адью».

Нет большой необходимости рассказывать, что было в эти два дня. Но к концу второго из них я вернулся в Ростов с «корочкой» «Комсомольской правды» в кармане.

Если при овладении профессией я в Свердловске, Челябинске и Ростове, выражаясь фигурально, завершил программу бакалавриата, то, перейдя в «Комсомолку», приступил к овладению квалификацией магистра. Главным учебником была сама газета. Я прочитывал ее от строки до строки, впитывая стилистку, а главное, сам дух этого ежедневника – непростой, иногда противоречивый, но всегда с порывом поиска, творчества, раскрепощения личности. Это было завершение, самый хвостик не слишком распустившейся, но все же благодатной оттепели и самое начало удушливого «реального социализма» (он же – первая фаза коммунизма). «Комсомолка» тогда была с лихвой богата журналистскими талантами, и программа «магистерства» проходилась быстро и субъективно нетрудно.

Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, это было время высших достижений Инны Руденко в очеркистике. Она в этом деле была номером один в центральной прессе.

И эти же годы стали временем начала заката самого̀ жанра. В нашей же «Комсомолке» стал культивироваться так называемый «социальный портрет». В нем уникальность личности была уже не очень нужна. Наоборот, чем стандартнее, тем как бы лучше, ближе к усредненному типу представителя профессии или еще какой-то специфической группы.

Смешно, но мне было очень жаль погибающий очерк. И я выступил в его защиту в журнале «Журналист». А для наглядности взял творчество именно лучшего очеркиста Инны Руденко.

Ее материал 1958 года я уподоблял крепко сколоченной доброй крестьянской избе, где все целесообразно и разумно – от основательного порожка до резного конька: каждая подпорка на своем точно рассчитанном или чутьем угаданном месте; торжествует мудрое правило необходимого и достаточного – принцип меры. И сравнивал такой очерк с сочинением, написанным десять лет спустя, как мне казалось, разорванным на разнородные кусочки, которые в сумме, конечно, составляли единое целое по мысли, но не по форме, безвозвратно уходящей от бывшего литературного жанрового собрата – рассказа. Продолжая сравнение очерка с домом, я утверждал, что сейчас перед нами скорее хорошо организованная строительная площадка, где аккуратно разложено все необходимое для сооружения…

Я был почитателем принципа «крестьянской избы». И связывал отход от него в журналистике с утратой мастерства. Не «подгоняет» ли автор сама себя, – задавал я риторический вопрос, – под прокрустово ложе моды, которую сама вместе со своими коллегами и породила?..

Я задержался на особенностях ныне почти исчезнувшего жанра еще и с задней мыслью: «отметиться» перед читателем сразу за 18 лет своей производственной деятельности. В них уложились годы наиболее явного брежневского слабоумия, андроповского дисциплинарного тупизма, черненковского не пойми чего. Что побудило меня перейти из области «чистой» журналистики в специальную, я расскажу отдельно. А сейчас признаюсь: работа в ежемесячнике «Журналист» оказалась удобным прибежищем в тягомотной череде «решающих», «определяющих», «завершающих», «предсъездовских», «послесъездовских» и прочих заунывных годов в стране Политбюронии, когда журналистика превратилась в истинно подручную служанку Партии с большой буквы.

Законный вопрос: что же, «Журналист» оказался вне этого процесса? Конечно, нет. И я, принадлежащий к корпорации второй древнейшей профессии, не могу не признать ее стыдную роль в строительстве коммунизма. Но в специализированном органе, находившемся несколько в сторонке от стремнины идеологической трескотни, я нашел закуток, откуда меня трудно было вытащить для личного исполнения обязанностей под красным совдеповским фонарем. Разговор о сугубо цеховом – вот чем я занимался.

Как это удавалось? Посредством административного ресурса. Почти все это время я занимал пост ответственного секретаря – какое-никакое начальство, однако без идеологических функций, своего рода «буржуазный спец». А как писал в одном эссе Владимир Набоков, такой «спец… обтирается не водой, а одеколоном, следуя воскресному роскошествованию Чичикова». Мое роскошествование заключалось в том, что я сам определял, о чем пишу в журнале как автор. У меня был «ДоТ (Дом Творчества) «Оптимист» – страницы юмора, раздел «Журнал – читатель – журнал» и т. п. Особенно любезен сердцу был придуманный мной «Клуб молодого журналиста», куда потянулись и юные редакционные побеги, и наиболее животворные ростки с журфаков. Ну, и под моей рукой находилась значительная часть «Творческой мастерской». Статья «Не отдавай королеву!» – о творчестве Инны Руденко и судьбе очерка как жанра – типичный пример моей работы в те времена.

Тогда же я написал книгу «Организация работы редакции журнала», ставшую учебным пособием, читал лекции на журфаке, под давлением любимого мною профессора Семена Моисеевича Гуревича сдал аспирантские экзамены… И тут, на счастье, подоспела перестройка, а с ней и время переходить в «Огонек» Виталия Коротича.

Сейчас уж и не знаю, под моим влиянием или сама по себе Галя старалась не пропустить публикации Инны Руденко. Время от времени говорила что-то типа «Какая она умница», или вспоминала: «Она по-прежнему в «Комсомолке»?» В двух романах Галины, где главные действующие лица газетчики, я находил у некоторых из них образ мыслей схожий, как мне казалось, с мировосприятием нашей любимой журналистки. Вот, например, размышления спецкорреспондентки, которую один критик обозначил как «интуицию, совесть и опыт редакции», в трудной командировке по расследованию самоубийства молодой девушки.

«Я бы на ее месте тоже повесилась… Послевоенные дети разучились делать усилия… Они потому не умеют делать усилий, что у них связаны руки. Мы им долдоним, как много им надо. И дано, дано, кто спорит? Все дороги открыты. Ну, открыты, ну и что? Это ведь только возможность, которую надо осуществить!.. …Слабый, связанный человек и его подкормленная кинофильмами и телевидением фантазия. Учится человек плохо, потому что хорошо учиться – усилие. Он не может никуда уехать, вырваться, потому что рвать с прошлым – это тоже усилие. А чего-то хочется, потому что резекция воли сделана, а резекция фантазии – нет». Тогда, в 70-80-е годы, это было очень актуально, да и сейчас такое имеет место быть.

Это рассуждение вымышленного писательницей корреспондента отлично согласуется с четким тезисом реальной «интуиции и совести» «Комсомолки»: «Человека воспитывают не только обстоятельства, но и сопротивление им». Я перечитал книгу Щербаковой «Романтики и реалисты» и только диву давался, до чего ее героиня точно следует профессиональным принципам настоящего, невыдуманного… романтика? Реалиста?..

С какого-то времени при наших редких встречах Инна Павловна стала обязательно передавать приветы моей «замечательной жене». Та признательно принимала их.

Так было и тогда, когда я опять пришел, как много лет назад, в «Комсомолку» со своим материалом.

После длительного «затворничества» в профжурнале у меня проснулся здоровый аппетит на нормальную журналистику. Конечно, я занялся освоением просторов стремительно восходящего нового «Огонька», но никак не мог обойти и «Комсомолку»! «Привязавшись» к письму, опубликованному в газете под рубрикой «Трудный вопрос», я написал большой «трудный ответ»: про страну, все еще скованную гибельным страхом прошедших десятилетий, про людей разных поколений с искалеченным античеловечной идеологией сознанием, про «время очень странное, когда простую честность называли смелостью».

Но надо было учитывать, что «Комсомолка»-то уже сильно изменилась, и люди в основном там работали другие!.. При таком раскладе я, конечно, пошел к Инне Павловне, хотя ее формальный статус был не тот, что раньше. Но Руденко есть Руденко, и если ей понравился материал… Короче, они с Александром Куприяновым, ответственным секретарем, точно выбрали момент (когда из редакции кто-то уехал в командировку, а кто-то, напротив, счастливо прибыл) и напечатали статью. И я еще раз ощутил, говоря высокопарно, дыхание страны в десятках (или сотнях) писем, две огромных папки с которыми хранятся у меня и по сей день.

Так вот, по поводу этой публикации я приходил на шестой этаж два раза. И дважды при расставании мне было наказано передать привет писательнице…

В 2012-м, через два года, как Гали не стало, вышла книга «И вся остальная жизнь» с ее статьями, интервью, заметками. Мне захотелось подарить ее Инне Павловне. Я позвонил ей по этому поводу, и в ходе разговора был немало удивлен деталью, о которой она упомянула. Оказывается, Инна с Галиной виделись всего один раз – на свадьбе Алеши Ивкина и Тани Иларионовой, сотрудников отдела учащейся молодежи! У меня же по жизни сложилось ощущение, что они прекрасно и давно знали друг друга. Конечно, я хорошо запомнил свадьбу Алексея и Татьяны. Тогда после закрытия ресторана «Прага» празднество переместилось на улицу Горького, в квартиру пребывавших в счастливом браке Кима Костенко и Инны. Веселые люди разбрелись по дому кто куда. Я надолго пристрял у проигрывателя: у Костенко-Руденко было немало пластинок, привезенных «из-за бугра». В ту ночь я то и дело приставал к Киму с требованием еще раз поставить киношный трек (вообще-то этого слова я тогда не знал) из американского фильма «Доктор Живаго» (то, что это Морис Жарр, я, конечно, тоже не ведал). А тем временем моя жена что-то там выделывалась на балконе, выходящем на главную улицу столицы. Не знаю, что она там вытворяла, но на Инну произвела сильное впечатление. Признаться, я и сам любил ее в таком шаловливом, бесшабашном состоянии, когда не знаешь, что она сотворит в следующую секунду, какое озорство предложит окружающим – за ней тянулись, поддаваясь веселому и немного бесцеремонному напору.

«Она была актрисою!»

Но больше всего я удивляюсь и радуюсь тому, что можно десятилетиями хранить в эмоциональной памяти образ человека, встретившегося один раз в жизни, что можно ощущать нравственную, умственную родственность… вообще не встречаясь.

А Инну Павловну в том нашем телефонном разговоре больше всего поразило мое сообщение, что она и Галина – однофамильцы. В свидетельстве о рождении так и записано: Руденко Галина Николаевна.

VI

Жизнь подталкивала меня к овладению производственными газетными навыками. А вот бедной Галине приходилось отвоевывать само право постигать их, так сказать, в режиме факультатива. Ее формальное положение – учетчик отдела писем – находилось, как выразились бы сегодня, не намного выше плинтуса. Я ныне об этом вспомнил опять же благодаря нескольким письмам, завалявшимся на моих самодельных антресолях. А история появления этих посланий связана все с теми же моими учебными отношениями с УрГУ.

Когда я завел разговор с редактором о сессионных делах и соответствующих отпусках, тот изобразил на своем лице мину разительного недоумения:

– Ты, мне кажется, намерен получать свое образование за счет того, что твои товарищи будут за тебя здесь вкалывать? Это честно?

Я согласился, что это было бы близко к шкурничеству и почти что к предательству своих боевых собратьев, и мы договорились, что я буду время от времени выискивать 2-3 дня, не очень занятых работой (наша газетка выходила три раза в неделю), и в течение их сдавать свои экзамены и зачеты. Не говоря уж о том, что в законный трудовой отпуск, если постараться, можно успеть вообще отхватить диплом досрочно…

Так вот, в эти свердловские 2-3 дня я обязательно заходил на почтамт и почти всегда получал хотя бы маленькую писульку от Гали. А уж в законном трудовом отпуске – и полноформатные письма.

Из Челябинска – в Свердловск

Дорогой Сашка!

Итак, умные умнеют, а дураки остаются дураками? Хочу пополнить арсенал твоих житейских наблюдений. С подлецами и негодяями происходят так же, как и с умными, качественные изменения: они все больше подлеют.

По причине этого у нас объявлен траур. Ю. и я хотим закончить нашу жизнь каким-нибудь глупым способом, остальные, как более слабые, пытаются приспособиться. А в общем всем очень тошно.

Внешний повод – отъезд Кольки. (Упоминавшийся здесь «наш» писатель Николай Голощапов. У него вышла книжка, и он, вдохновленный, естественно, подался из Челябинска в сторону Москвы. – А.Щ.) Тут-то, кажется, все и проявилось. И знал бы ты, как!! Было решено оставить о нашем бесконечно дружном коллективе воспоминание в виде традиционного подарка. И что ты думаешь? Некоторые отказались от взноса по принципиальным соображениям, некоторые просто из скупости.

…Нас это не удивило, мы только старались, чтобы Колька ни о чем не догадался. Но кое-что он все-таки понял. Вручали мы ему подарок почти тайно и обошлись без теплого редакторского пожатия.

…Проявившись раз, человеческое свинство не захотело изчезнуть. Тобой любимая Бетева (кстати, она усиленно подсчитывала, сколько собирается сволочей против Кольки, и по всему было видно, только из трусости заплатила), так вот, она решила, что сейчас самый удобный момент выступить против меня. У меня, как учетчика, была сделана ревизия, обнаружилось некоторое пренебрежение к некоторым бюрократическим формальностям. Вывод: поменьше заниматься посторонними делами (т.е. материалами), по возможности с места не сходить – работа требует моего постоянного присутствия, дабы записывать и списывать я могла без промедления. И в общем – единица я техническая.

Обо всем об этом было доложено начальству, и кстати о том, что своего подчиненного положения я не сознаю, и к ней, Бетевой, отношусь недостаточно почтительно. Для душеспасительного разговора меня еще не вызывали, но, как знать, не записали ли это все в книгу для записей моих бесконечных грехов и преступлений?

…Заняла свое почетное место зав. молодежью Н.Грибанова. …Новенькую водят за руки Бетева и Ф., а вчера я сделала тактический выпад: я ей стала описывать великолепные умственные и моральные качества тех, о которых она получила самые неприятные сведения. Пусть подумает. И если у нее есть хоть капля ума и порядочности, она все поймет сама. А ум у нее, кажется, есть!

Сказать тебе, что в этом волчьем стаде мне здорово тебя не хватает, так ты это сам понимаешь. Я скучаю и жду тебя, Сашка, хороший ты мой человек! И пусть миллионер не беспокоится: капитал его в надежном банке. (Это ответ на какое-то мое метафорическое выражение ревности. – А.Щ.)

Завтра отбываю в ссылку. Место назначения – Бреды. Кто не знал беды, поезжай в Бреды, – говорят знающие люди. Вот редактор и хочет в воспитательных целях отправить меня подальше. Из ссылки я обязательно напишу, чтобы ты был в курсе событий.

Приезжай в срок обязательно! Нижайший поклон славным твоим друзьям. Как это у Леньки: «Море – это не просто воды скольжение…»

Всего доброго, дорогой! Приезжай скорей.

Галка.

Ее письма всегда очень предметны, конкретны. Но порой их трудно поставить в некую логическую цепочку из-за того, что ни в одном из них не проставлены ни дата написания, ни место. То же самое – с ее сочинениями. Я, видимо, единственный человек, который при необходимости в каких-то случаях может хоть как-то определить эти координаты. Тем удивительнее, что в одном рассказе она в первых же строках обозначает местоположение действия и довольно четко – его время.

«Это моя первая командировка – в захолустный городок Челябинской области. Старый матерый журналюга редакции напутствует меня словами: «Не видал беды – поезжай в Бреды».

…И снова – 50 лет… От момента, когда это было сказано, до дня написания рассказа «Степь русская». Он вошел в книгу «Яшкины дети», последнюю ее книгу, которую она увидела изданной при жизни. Она рождалась в том несравненном промежутке времени, о котором я писал в самом начале: «мы, радуясь своим неожиданно счастливым дням и не стыдясь их, говорили вслух: «Подольше бы так, подольше…» У Галины в голове сложился сразу весь образ книги рассказов. Она писала быстро, почти без помарок, закончив один сюжет, тут же переходила к другому. Я перепечатывал их, можно сказать, затаив дыхание, опасаясь, чтобы как-нибудь невольно не сбить автора с этой волны одушевления.

Знаю, многие искренние поклонники дарования Щербаковой не согласятся со мной, но я считаю этот сборник ее лучшей книгой, с которой она вошла в круг самых блистательных мастеров рассказа в русской послечеховской литературе. Я абсолютно разделяю мнение молодого критика Алены Бондаревой, которая уже в первой фразе своей рецензии проявила ясное понимание нутра этого тома, проникнутого болью, гневом и жалостью.

«На самом деле Яшка (холуйствующий лакей из «Вишневого сада»), как и сам Чехов, тут ни при чем. Хоть Галина Николаевна Щербакова честно и посвятила свою новую книгу «Яшкины дети» Антону Павловичу, я вас уверяю, не в Яшке зло, не в Чехове начало. Но согласитесь, идея великолепная! Поглядеть, как бытует Яшкин род в наши дни. И пусть у нас в большем почете галереи лишних людей, …да только на одного Онегина двадцать Яшек сегодня найдется. Вот и всплескиваем руками, вздыхаем: «Как вечно живы краеугольные Яшкины свойства: какая-то почти природная ненависть к своей матери и родине, демонстративно-холуйская, своекорыстная преданность барину и одновременно барская заносчивость перед челядью»…

…Порой и земля уже не выдерживает, восстает, вздымается, пугает. И тогда мы со страхом спрашиваем себя, точно героиня рассказа «Степь русская» (к слову сказать, «Степь украинская», «Степь русская» и «Степь израильская» создают по-настоящему крепкое ядро книги): «Река дает нам брод – переходите, горы дают ископаемое – пользуйтесь, а уж что говорить о деревьях, о цветах. Так почему же не допустить их права на гнев, на отвращение к человеку как бы разумному, но в сущности своей безумному, ибо только жалкий льстец мог назвать человека венцом природы».

Конечно, литературные аллюзии в книге тянутся не только к Чехову, тут и Бунина уместно вспомнить, и Гоголя, а потом всю русскую классику помянуть добрым словом. Потому что сильна связь и традиция. Все та же ясность текста, свобода стиля, легкость языка».

А началось все там, в том незапамятном году, в Бредах. Можно сказать, мы сейчас читаем отчет о редакционной командировке, отложенный написанием на пятьдесят лет.

«Это моя первая командировка – в захолустный городок Челябинской области. Старый матерый журналюга редакции напутствует меня словами: «Не видал беды – поезжай в Бреды». Я нервно смеюсь. Мне на самом деле страшно, я храбрая при своих и при свете дня, а мой – он единственный – поезд приезжает в Бреды вечером, и мне еще ехать сколько-то часов до поселка, куда вызвало меня письмо. Райком комсомола осведомлен, меня должны встретить и проводить, но я как-то слабо во все это верю.

Я в журналистике – ноль, я совсем не знаю глухую провинцию, один расчет – я молоденькая и в зеркале ничего себе. Да! Еще зима. Холодрыга будь здоров, и на этот случай у меня нет ничего. Редакция моя – через дорогу, бегаю в так называемых румынках – полуботинки с искусственной опушкой. Пальто у меня вообще одно и на осень, и на зиму. А на голове – смейтесь, смейтесь – берет из такой же опушки, что и на румынках. Он хорошо лежит только на макушке, на уши его не хватает.

Вот такая вся из себя я и приезжаю. Меня честно встречает высокий, весьма презентабельный человек. Он не из райкома, а, как ни странно, из той деревни, куда я должна ехать. Он как бы подвернулся к случаю райкому, а я ему. Из разговора с ним выясняется, что ехать нам ночью по зимней степи около трех часов. Ехать на санях, дорога скверная, а для ночи трудная. Но тут, как говорится, без вариантов, другого пути нет.

И мы идем к саням. Мне уже холодно так, что спасу нет. Закоченела вся. Я чувствую замороженность локтей и лед ягодиц. Ну, и как я могу про это сказать? На человеке тулуп до самых пят, огромная меховая шапка. И я слышу нервный меховой смех зимней одежды над моим скосившимся беретом.

В санях что-то брошено. Я плохо соображаю, но это оказывается еще один тулуп – для меня. Человек растягивает его на руках, приглашая меня как бы войти в него и вставить свои руки в рукава. Он долго лежал на морозе, тулуп. Он ледяной. Но надо мной стоят с видом, что, если я не буду делать как надо, тулуп на меня просто кинут. И я рухну под его тяжестью в сугроб, и станет у журналистки избушка ледяная, в которой ее и похоронят под названием «Она не выдержала первого испытания делом». Хоть в эту минуту смерть мне даже соблазнительней своим бесчувствием (так мне холодно), но я делаю, как мне велят. Сую руки в ледяные рукава, мне на голову валится ледяной капюшон. Встречающий перехватывает меня веревкой, по его пониманию, в талии, кидает в сани, заталкивая под меня мои же бедные ноги в румынках. Он садится рядом, и мы трогаем, по-моему, незнамо куда. Лошадка бежит борзо, я, находясь в ледяной бане, начинаю думать: три часа я, пожалуй, не выдержу.

Лошадка старается. Сосед мой молчит. Но тут выясняется сила моего слабого тела. Оно, оказывается, может разогреть тулуп. Во всяком случае, через какое-то время я выныриваю носом из капюшона, мгновенно задохнувшись морозом, но чужая рука заталкивает мой мокрый нос обратно. И мне уже хорошо внутри, я даже начинаю думать о высоком. О том, что с лицами девушек так не поступают, их не пихают грубо, что мой сосед – невоспитанный мужлан, а чего я ждала на этом конце света? Я начинаю чувствовать острый запах кожуха, он мне не нравится, и я проковыриваю пальцем в шубном забрале выход на волю хотя бы для носа. Что я вижу и слышу? Очень холодно – это да. Снега на земле мало, и сквозь него я вижу не только кочки земли, но и засохшую траву. И это меня торкает. Именно так я думаю, хотя такое слово в дистиллированной литературе встречается редко. Но я недавно из института, я помню одно из смешных далевских толкований: торк – внезапный натек силы сразгону. Я вставляла эти слова в какую-то свою курсовую, мне нравились «натек» и «сразгону». Я восхищалась безграничностью или чем-то там еще русской речи.