Полная версия

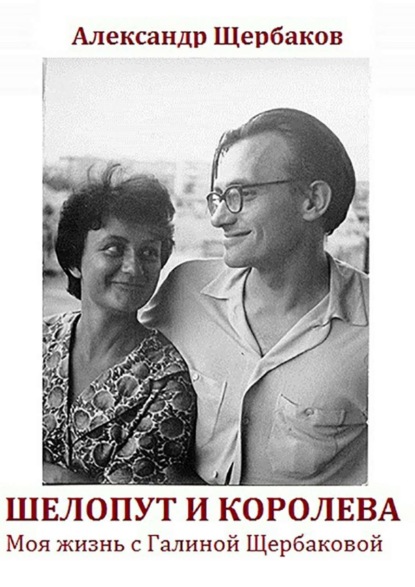

Полная версияШелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

Даже Москву, когда речь идет о светских сплетнях, часто уподобляют деревне. В том смысле, что в ней мгновенно распространяется всякий слух о чем-то тайном, недозволенном, неодобрительном. Что уж тут говорить о Ростове, тем более об узкой среде «журналюг». То, что наша ситуация не представляет секрета, мне стало ясно после одного пустячного случая.

Я и Инесса Саркисова, моя коллега по отделу писем, в радиомонтажной подбирали музыку к передаче. В числе прочих прослушивали песню с такими словами: «Паренек кудрявый произнес три слова и увел девчонку от крыльца родного». Я с легкостью, без всякой нагрузки особым смыслом обронил:

– Надо же, три слова – и увел. А тут говоришь, говоришь – и ни фига!

И неожиданно поймал и понимающий взгляд Инессы, и ее же едва скрываемую усмешку, и мгновенно понял: все всё знают.

Ясное дело, я с первого дня проживания в Ростове возобновил требование развода Галины. Конечно, она уверяла: так обязательно будет, и скоро-скоро… Но надо чуть-чуть подождать… И еще чуть-чуть… В конце концов ей пришлось объясниться: она хочет разойтись «по-мирному», но Режабек – ни в какую, говорит, что не даст ей развод.

Я сознавал, ее положение было во стократ сложнее моего. Хотя бы в отношении родительской семьи. Вот фрагмент письма из Дзержинска еще в Свердловск (она была в отпуске, который мы приурочили к моему – ко времени летней сессии); письмо открывалось девизом «В Крыму цветет миндаль!» и заканчивалось эпилогом: «Миндаль все цветет… Твоя Лясенька».

«Отпуск проходит очень уныло. Читаю, читаю, читаю… …Я намного поумнела, т. к. ежедневно смотрю телевизор. Это здорово обогащает, хочется делать что-то великое, боевое, например, дать по экрану графином. Все передачи идут на украÏнськ¡й мов¡. Щодня мене в¡тають вродлив¡ д¡вчата… Я бы говорила и дальше в этом же духе, но тебе, несчастному, не постигнуть смысла. Ты, небось, считаешь, что «вродлив¡» – уродливые, а это, наоборот, красивые. Вот так, наизнанку, все и понимай.

Мое изгнание близится к концу. Я рада, потому что в Челябинске я буду все-таки к тебе ближе. И смогу тебе чаще писать. Тут это, как ни странно, оказалось нелегко, мама свято хранит устои моей семьи и не хочет допустить никаких отклонений».

Но важнее даже мамы был сын. Это я тоже понимал. Я в наших словопрениях совершенно не упирал на то, что уже искренне полюбил забавного, умненького мальчишку. Полагал, это может выглядеть как коварная хитрость с целью обморочить мамашу… А еще большее значение имел вопрос: как при разводе будет вести себя в отношении сына Режабек?

И, наконец, сомнение, относящееся ко мне: «Санька, прости меня, но мне кажется, ты очень легко смотришь на все это. Ты, по-моему, не понимаешь, что сейчас решается вся наша судьба, наше счастье. И от твоей легкости мне еще горше. Видимо, для тебя все это гораздо меньше значит, чем для меня-дурочки. …Поверь, все это очень серьезно, и если ты меня любишь, ты не будешь смотреть на это с петушиной легкостью».

Ну, что здесь я мог противопоставить? Петушиной легкости – тяжелое, горестное восприятие ослика Иа? Тогда надо было давно, как говорится, отвалить от этого берега.

Но и в этих опасениях я ее понимал. И жалел.

Собственно, эти мои «понимания», может быть, только и удерживали меня в состоянии какого-то относительного равновесия в остром антагонизме с моими неудовлетворенностью, злостью, досадой. А то бы…

А что «то бы»? Я так и не знаю, и никогда не узнаю, как бы я развернул свою жизнь в случае крушения этой любви. Гордо придушил в себе все что было? Или подобно героям любимых французских романов до конца бренного существования вековал на невидимой не рвущейся привязи сердечной боли?.. Не знаю.

Я не понимал Режабека. Он ведь видел меня в Ростове. А незадолго до того защитил диссертацию «Роль дедуктивных умозаключений в познании объективной действительности». Даже не будучи кандидатом наук, Шерлок Холмс, сопоставив одно де-факто с другим… Впрочем, не будем забывать еще одного персонажа классики – Алексея Каренина… А с высоты (или, наоборот, уже с низины) своего возраста я могу повторить относящееся ко всем нам – Галине, мне, Режабеку – наблюдение английского ученого и большого мудреца, очень популярного именно в те годы Бертрана Рассела: «Одно из неприятных свойств нашего времени состоит в том, что те, кто испытывает уверенность, глупы, а те, кто обладает хоть каким-то воображением и пониманием, исполнены сомнений и нерешительности».

…И вот пришло время отпуска – первого моего отпуска, когда не надо было думать о консультациях, зачетах и экзаменах. Я обещал родителям, что буду коротать его дома, и, конечно, должен был выполнить обещание. Как у нас уже повелось, мы с Галиной совмещали свои отъезды из города проживания, в данном случае – Ростова-на-Дону. Она взяла отпуск в «Комсомольце» на то же время, что и я, – конец 1961-го – начало 1962-го (я тогда работал на радио-телевидении). И тоже решила провести его у родителей, в Донбассе. Тут и возникла идея, не помню уж у кого: в конце наших вакаций появиться мне в родительском доме Галины: сделать первый, возможно рисковый, шаг по дороге еще нехоженой мною жизни. Гале надлежало подготовить своих домашних к моему возникновению в их бытии.

…Меня в родном Красноуральске чуть было не огорошили сюрпризом. Конечно, мои мама и папа, думаю, больше чем я, беспокоились о будущем своего шебутного сына. И очень хотели это будущее как-то разумно утрясти, что ли, в авоське привычных традиционных норм.

Накануне нового года на свою вечеринку сговорилась встретиться учительская компания. Я был рад за родителей: хоть немного отвлекутся от своей изнурительной и, как я считал, смурной работы с бесконечной проверкой тетрадей и подготовкой к уроку. Но они почему-то очень хотели, чтобы я пошел с ними. Я упирался, и мои золотые старики (насчет «стариков» – фигура речи, не более) вынуждены были признаться в простодушной хитрости: меня хотели заманить на суаре, чтобы очаровать обаянием замечательной девушки-учительницы, которая, как знать, может быть, и станет моей судьбой.

Как говорится, откровенность за откровенность. Я сообщил, что мероприятие это запоздало, и рассказал все о Гале.

Я не устаю удивляться тому, что жизненные события сплошь и рядом выстраиваются рационально, как бы в соответствии с синопсисом или либретто, сочиненным прилежным выпускником высших сценарных курсов. Именно в тот момент следовало раскрыть закулисье моего сердечного подполья. Случись раньше – вряд ли бы из этого вышло что-нибудь благотворное. Позднее, типа постфактум, – боюсь, для мамы, ранней гипертонички, это могло оказаться слишком сильным переживанием. А тут – оказалось в самый раз, чтобы ко дню «Х» переварить в голове ситуацию, так или иначе принять ее или хотя бы смириться с ней. Мои родители и в этом моем «завихрении» оказались мудрыми. Они доверились мне.

Ну, а что же происходило в сюжете для будущего файла «Двое»? А примерно все то же.

Из Свердловска (проездом) – в Ростов-на-Дону

Фототелеграмма

Мой славный человечек! Уже безбожно скучаю. Есть идея: встретиться в Москве 8-9 января. Варианты: 1)Встретить 13/I в Москве, 2)Вернуться к 13/I в Донбасс, 3)Приехать в столицу с А.Фуниным (младший брат Галины. – Ред.), 4)Без оного. И т. д. Подумай и быстрее сообщи. А я напишу тетке, на скольких и на когда закупать всяких билетов. Галышок-малышок, пиши мне скорее. А то я заболею, изведусь тоской. Ясно? Очень люблю и крепко целую. Твой Саня.

Из Красноуральска – в Дзержинск

Ляська! Какой же ты противный человек, честное слово. Не даешь мне нормально отдыхать, набираться сил. Заставляешь все время себя вспоминать и скучать. И еще бояться чего-то: вдруг что-то изменилось со дня моего отъезда? Если все в порядке, то тогда ты просто самая натуральная колдунья. «Что ж, веселитесь», – как говорил М.Ю. Лермонтов. Можешь радоваться – погиб индивидуум как таковой, не может жить и функционировать нормально на расстоянии от твоей светлой личности. Ты вредина, дурочка, даже и не знаешь, какая ты мне родная, как мне плохо одному. И с тобой будет плохо, если все останется так же. Если ты ничего не будешь предпринимать и дальше, то в IV году семилетки я натворю много глупостей, я чувствую. Потому что я весь вышел, как говорят в народе. До какого числа ты намерена меня мучать? Сообщи дату. Я прикину, найдется ли в моей хлипкой натуре столько силов. Ты чувствуешь, что они на исходе, несмотря на отпуск? Впрочем, в данном случае отпуск не при чем. Он не может дать отдыха той пружинке, которая называется любовью к тебе, такой противной, такой дорогой. Пружинка эта завелась до такой степени, что даже больно. Ты можешь сделать, чтобы было не больно. Но ты, наверно, колдунья злая и опять будешь топить суть вопроса в никчемных дискуссиях. А я окажусь виноватым. Я же тебя знаю. Ох, смотри, и разозлишь ты человека!

Ну, что, хватит ругаться? Может, ты еще и станешь человеком, да? Ты только, пожалуйста, не обижайся. Это просто я тебя так люблю – до злости. Надо же ее куда-то хоть отчасти излить. А то покусаю кого-нибудь из уральцев – будет скандал, возмутится общественность – и весь отпуск испортят.

Короче, ты получила мою телеграмму из Свердловска? Если ты уехала из Ростова раньше прихода телеграммы, то вот ее суть: некий Саша Щербаков предлагает тебе приехать в Москву 8-9 января (не на 8-е и 9-е, а с 8-го или 9-го) с целью организации совместного культурного досуга. В частности, этот самый Саша почему-то рвется на «Медею» у Охлопкова. Ну, и т. д. Жду лясенькиных мнений.

Ты, конечно, ждешь рассказа о моем пробеге с голубым чемоданчиком от Дона до Урала. От Ростова до Москвы я ехал этаким отпускным фертом, сидел в расстегнутой рубашке, тянул пиво и из окна вагона-ресторана поглядывал на пейзажи. От Москвы ехал уже в своем естественном состоянии. Правда, меня весь этот отрезок пути бесила одна спутница-офицерша – неутомимая дура, грязнуля, трещотка и ленивая, как симментальская корова.

В Москве в Госкомитете ст. редактору Янчецкому очень понравился «Твой портрет». Но дать в таком виде он его не может. Не может, и все тут. Разговор был начистоту, как у редактора с редактором. Говорили, как направить новеллу в такое русло, чтобы оно совпало с руслом, очерченным для Центрального радио. А что касается формы и языка, то тут нет ни малейших претензий (но ты не думай, я отнюдь не заблуждаюсь и не строю иллюзий по поводу своего хилого языка, цену ему в базарный день знаю).

…Встретился с любимой теткой, которая оказалась весьма полной блондинкой, имеющей некоторое сходство с образом уралки, который ты неутомимо, каждодневным трудом создаешь, посвящая свой шедевр (как это лестно!) мне и только мне. Был с ней на худ. выставке. Все муть и силос. Один Пророков на высоте.

…Все подробности – след. письмом, которое, клянусь всеми святыми, появится только, когда получу от тебя какую-никакую писульку. Я не позволю тебе эксплуатировать зверски мою любовь. И ответов ты получишь тогда по потребности, когда напишешь писем по способности. Понятно? Люблю тебя миллион раз, каждую волосинку, каждый миллиметрик люблю. Можешь показать это своим родным. Может быть, они против этого? Тогда мне им трудно чем-нибудь помочь. Галышок-малышок, ну напиши же скорей. Ты знаешь, я не психопат. Но мне очень надо знать, что мои шансы на счастье, по крайней мере, не стали меньше с тех пор, как я уехал из Ростова. Наверно, это несколько ходульно звучит, но мысль я выразил именно ту.

Люблю.

Саша.

Из Красноуральска – в Дзержинск

Вот уже двенадцатый день, как я уехал из Ростова, а у тебя не появилось потребности хоть что-то написать мне. Да хотя бы уж без потребности, а просто потому, что договаривались. Неужели ты не можешь найти времени на открытку или денег на телеграмму? Мне это напоминает все то же, ростовское, когда любой разговор в редакции для тебя важнее и значительнее многого другого. И эти пламенные речи о прыщеватых друзьях, плодах незрелого ума, обманутых надеждах и т. д. Чему верить – им или тому, что говорится после них?

Я это пишу не из желания поцапаться, а как раз наоборот. Но я знаю одно. Если понадобится взять меня и вытряхнуть, то при моих «правах» (это, конечно, не то слово) для этого вполне достаточно лишь «забыть» меня: не писать, не замечать и т. п. Не удивительно, что я каждый день жду письмо. Его нет, а все остальное – остается домысливать мне. Честное слово, больше ничего в голову нейдет. Я даже точно не знаю, где ты – в Ростове или в Дзержинске. Жду.

Саша

Из Дзержинска – в Красноуральск

Телеграмма

Люблю жду всегда твоя

Ляся

Из Дзержинска – в Красноуральск

Открытка

Дорогой мой человек! Я желаю тебе здоровья на ближайшие сто-двести лет, а решительности и мужества – вечных. Хочу, чтобы исполнилось все, о чем мы с тобой мечтаем. Крепко целую.

Твоя Ляся

Из Дзержинска – в Красноуральск

Родненький мой, здравствуй!

Как ни утешал ты меня, что время будет идти быстро – увы, тянется оно чертовски черепашьими темпами. И до двенадцатого еще почти три недели. Кому это надо? И зачем? И сколько это будет продолжаться еще? Да останутся в прошлом году твоя интеллигентская деликатность и моя такая же нерешительность. Потому что больше нет сил…

Очень заманчивы все твои московские предложения. На все на них хотелось бы сказать «да», но… У меня нет денег. Я отдала долг маме. Очень рада этому обстоятельству и опять залезать в долговую яму не хочу. Так что жду тебя здесь.

Кстати, Сашке ты так и не написал, поросенок-недожаренный цыпленок.

Писать мне нечего. Мне до смерти грустно и тоскливо без тебя. В Ростове я была до четверга. Больше не выдержала. Скучала. На новоселье у Долинских чуть не ревела. Проклинала тебя и всю нашу интеллигентскую шаткость. Удивила всех своей меланхолией. А на другой день уехала. Даже у милых своих тетушек не побыла. Не могла больше жить в Ростове.

Дома все хорошо. Ем, сплю, тоскую. И задаю себе вопросы, на которых нет ответа.

…Сынок мой ходит на лыжах, пьет сухое вино и «играет» на фортепьянах. Румяный и довольный, не в пример своей маме.

Милый мой, золотой! Очень скучаю. Жду. Люблю. Тебе в Дзержинске надо будет приложить дипломатические усилия, чтобы мои поняли: мне с тобой будет во сто крат лучше. Это очень важно. Сделать это будет надо тонко. Но ведь ты меня любишь? Да? Я ведь на шесть лет старше. Ты об этом не забыл?

Пиши мне, родной мой, единственный! Помнишь о нашем времени? Я люблю тебя. Крепко целую.

Твоя Ляся

Пиши Сашке. Он очень ждет твоих писем. Он тебя любит.

Но я больше!

Из Красноуральска – в Дзержинск

Здравствуй, моя хорошая!

Наконец-то я получил твое письмо. Ты зверь и не представляешь, как я его ждал. Пожалуйста, считай, что я не писал письма от 28/XII. Кажется, я там шибко ругался. Но, вообще-то, довести меня, с моим золотым характером, до такого состояния… Это только ты способна. Других таких не бывает. На других бы я наплевал.

А ну, скажи, разве я не прав, когда говорю, что страдание, переживание, тоска для тебя – не только мучительные эмоции, но и культ, без которого тебе не прожить? Вот и в этот раз ты так эгоистически ушла в свои переживания, что вспомнила только через неделю с лишним, что ведь нужно написать человеку. Ты ведь не подумала, что за это время цветущий человек мог, например, тихо помешаться, схватить инфаркт, посеребриться сединой. Во всяком случае после всего пережитого я не могу поручиться за свое здоровье. А ты в это время спокойно ела, пила, спала, тосковала. Тебе хоть сейчас стыдно? Бить тебя некому за такие вещи. К черту интеллигентскую деликатность! Во мне растет хам. И заботливо буду ухаживать я за молодой порослью. Этот саженец принесет мне прекрасные плоды. И самым прекрасным будет Лясенька. Ох, как я тебя люблю. Ты этого не знаешь. Потому что ведь прошло 14 дней. Любовь подросла еще на две недельки. К 12 января она вообще будет больше меня. Не исключено, что такая ненормальность может привести, как говорят медики, к летальному исходу.

Дальше. Очередное напоминание о пресловутых, набивших оскомину шести годах уже не просто огорчило, а глубоко возмутило меня! Когда ты перестанешь оскорблять мою любовь? Сколько можно торговаться? Или это бесконечно, как в ООН: контроль над разоружением или разоружение под контролем? Впредь попытку подобных дискуссий буду рассматривать только как предательство и желание внести раскол.

Лясюша, рука не поднимается писать о всяких разностях. Я могу только: 1)ругать тебя за то, что ты далеко, 2)писать, как я тебя люблю. Но и то, и другое, я убежден, нужно всячески ограничивать.

Слушай, мама, знаешь, о ком я скучаю? О маленьком Сашке. Ты ему как-нибудь чуть-чуть напомни обо мне. Посылаю ему с нашей новогодней елки двух мартышек и крокодильчика Тотошу.

Сегодня у нас торжество: Новый год + серебряная свадьба (перенесли из-за меня). Я уже настраиваюсь на отъезд. Приеду в срок. Но если ты, несчастная женщина, в день получения письма не отправишь на московский главпочтамт хотя бы открытку, мой приезд сулит тебе мало радости. А пока – ешь, пей, спи, валяйся, дыши воздухом, отдыхай на всю железку, набирайся силенок. Все самое главное – впереди. Самое лучшее – тоже. Больше ты у меня не отвертишься. Хватит. Щербаков достоин лучшей доли. Или не достоин?

О нашем времени помню.

С нетерпением жду своего приезда.

Насквозь твой

Саня

Это письмо написано и отправлено 31 декабря 1961 года. Да, может быть, самое главное и было впереди. А вот самое лучшее?..

Это было последнее письмо, адресованное Галине в том году. И в том веке. Вообще последнее мое письмо ей. Так что лучшего письма впереди не было. И лучшей любви – тоже. Моя душа уже не могла любить лучше. Только так же. Когда в тот же самый день, 31 декабря, в 24.00, я вместе со всеми традиционно и радостно повторял пожелание «С новым счастьем!», то как-то об этом не думал.

Но должно ли новое счастье быть лучше… старого?

На третий день нового года, в обед, мне принесли телеграмму от Гали. В одной фразе она просила как можно скорее приехать. До поезда на Свердловск было еще несколько часов. А потом, как я докладывал в письме родителям, «до Москвы – на «ТУ – 104Б», до Харькова – на «АН – 10А», до Донецка – на «ИЛ – 14». Ну, а дальше – автобусом. 3-го вечером я выехал из Красноуральска, а 4-го вечером – был в Дзержинске. Вот он, двадцатый век!»

Дорога от автобусной остановки «Больница» до дома № 8 по улице Красной даже в ночном безлюдном сумраке заняла не более 15 минут – Галя еще в Ростове четко нарисовала схему продвижения. «Фортка» (калитка) была открыта, несколько хрипатый Шарик был на цепи. Пока я поднимался на крылечко, кто-то внутри дома, отзываясь на собачий лай, подошел к двери и откинул гремучую щеколду. Это была Галя.

Сразу скажу: никаких тонких дипломатических усилий мне не пришлось прилагать. На лице открывавшей дверь женщины, в тот миг утерявшем навык сохранять кажимость благополучия, были вместе – и усталость внутренней маяты, и муки сегодняшнего ожидания, и только-только родившаяся, лишь пробивающаяся в улыбку, еще не доверчивая и уже неудержимая радость. А у меня впервые замерло – не в переносном смысле, а в натуре, на сколько-то ударов – сердце. Позднее такое будет случаться нередко – заурядная экстрасистолия, тогда же сердце намеревалось заглохнуть от жалости и желания заплакать. И сердце Галиной мамы, которая была рядом, не могло все это не заметить и, соответственно, не отозваться.

Самое гениальное индийское кино могло бы позавидовать такому кадру.

Я стал родным в этом доме. 4 января.

Вторая глава

I

Надо ли читателю знать, как пишется этот текст? Пожалуй, расскажу.

После инсульта моя голова так и не вернулась кое к чему вовсе не лишнему в жизни: к свободному счету (порядковое исчисление, сложение, вычитание), к очередности букв в алфавите, к беспрепятственному владению словами, которые после болезни еще не вошли в практику. А главная горесть – задержка сигнала в блоке памяти.

Я по-быстрому придумываю фразу, точнее – содержание ее от начала до конца. Но написать ее – часто для меня проблема: не могу вспомнить слова̀, иногда одно-другое, а то и половины. Главная досада в том, что доподлинно знаю их значение, именно поэтому, как правило, их никак не поменять на другие без потерь смысла. Остается одно – искать иголку в стоге сена. Лезу в словари в надежде наткнуться на нее, а тут опять засада – «невыученный» порядок букв. Ну, ладно, посмотрю в интернетовском синонимическом словаре. Но именно в этот момент из памяти испаряется само необходимое для запроса слово («синоним»). Но тут уж я не допустил промаха: когда оно в конце концов «пошло на ум», тут же его записал, и пользуюсь этой шпаргалкой по сей день.

Как-то понадобилось слово «контрабандист», а мой «системный блок» никак не отзывается на запрос. Сижу, мучаюсь. И вдруг – эврика! Вспоминается мелодия хора из третьего акта оперы «Кармен». Там же как раз и поют эти самые, с косынками на ухо, как их… Дальше – просто. Нахожу на полке книгу «100 опер», раскрываю ее на главке «Бизе – Кармен» и в разделе «Сюжет» сразу нарываюсь на искомое слово.

В свое время в «Комсомолке» проводили ежегодное совещание собкоров. По результатам работы каждого корреспондента кто-то из центрального аппарата писал соответствующую рецензию. Я хорошо запомнил, как в одной из них, очень приязненной по отношению ко мне, в конце была фраза о слоге: дескать, хоть и не стихи, а все понятно, все на русском языке. Однако, заключал автор обзора, тем не менее, «…желательна более напряженная работа над словом». Ну, вот, не прошло и полувека – и жизнь, по завету анонимного рецензента с нашего шестого этажа, заставила все же поднапрячься с этим самым словом…

Когда я рассказал по скайпу о своих трудностях одному тоже пишущему человечку, обитающему в дальнем зарубежье, он как-то печально ответил:

– У меня еще не было инсульта, а загвоздки те же.

Я ответил:

– Только ты не тратишь на них добрую половину дня.

А я вот трачу. Чаще с раздражением, но иногда… с увлечением. Ведь мы с Галей – словесные люди, или – как правильнее? – люди слов? (Кстати, и сейчас самые близкие мне лица – из того же теста.) И когда по ходу поиска в лексической чащобе попадаешь на незнакомое или сто лет не встречаемое речение, ощущаешь какое-то, пусть на миг, освежение, обновление обстановки, что ли… И тогда сам акт писания, даже с такими обидными потерями времени жизни, приобретает некую занимательность.

«Берегиня»…

Это слово, само по себе всплывшее в памяти, вдруг встало преградой и не дает определять направление рукописи по моему усмотрению, пока не обозначу когда-то сложившееся в сознании необыкновенное двуединство: моя мама и моя Галя.

…В каком классе мы проходили Маяковского? В 9-м или в 10-м? Впрочем, год туда, год сюда – не имеет значения. Летом, в порядке подготовки к учебе, я читал этого поэта и был ошеломлен его до ужаса распахнутой душой, откровенностью переживаний, чуть ли не физиологическими проявлениями страстей. Я больше никогда не перечитывал эти стихи, но в сознании всегда хранились отпечатки от «Облака в штанах», от «Люблю»… В те дни у меня еще были какие-то грезы о музыкальной будущности, и я сочинил мелодию к следующим строкам:

Флоты – и то стекаются в гавани.

Поезд – и то к вокзалу гонит.

Ну а меня к тебе и подавней –

я же люблю! –

тянет и клонит.

Это обстоятельство – юношеское увлечение Маяковским – существенно в смысле определения времени происходящего. Однажды как раз во время чтения томика с его стихами ко мне пришли родители то ли с каким воспитательным разговором (с ними иногда случалось такое), то ли с каким-то вопросом. Совершенно не помню случившегося при этом разговора. Но до сих пор вздрагиваю, возвращаясь в памяти в тот день, от своего собственного смеха.

Мама, о чем-то ведя разговор, сослалась на судьбу пламенной испанской коммунистки Долорес Ибаррури. При этом, произнося не очень удобную для русской речи фамилию, по ошибке сказала: Иббабури. Тогда-то я и расхохотался. Во-первых, действительно смешно, а во-вторых, не помню почему, но я был не согласен с маминым утверждением. И допущенная неправильность в имени авторитета, приведенного в его пользу, как бы подчеркивала мою правоту.

И тут вдруг осерчал отец. Он сказал, что если от такого моего отношения мама разболеется и умрет, то он не удивится, а вот как я с этим буду жить? Должен, увы, признать, на меня этот словесный наскок не произвел особого впечатления. Но я оглянулся назад, на кушетку, где сидела мама, и внутренне замер.