Полная версия:

Периодическая система общественных элементов. Том 1: Архитектура

Органный – уровень отдельных органов, обладающих собственным строением (объединением типов тканей) и местоположением в организме.

Организменный – уровень отдельного организма.

Популяционно-видовой уровень – уровень популяции, составляемой совокупностью особей одного вида.

Биогеоценотический – уровень взаимодействия видов между собой и с различными факторами окружающей среды.

Биосферный уровень – совокупность всех биогеоценозов, включающих и обуславливающих все явления жизни на Земле».

Даже такой упорядоченной и сложной живой системе, как человеку, свойственно отключать защитные функции, останавливать род, заканчивать жизнь самоубийством, жить сегодняшним днем, петь или строить иллюзии о какой-то полной свободе (вседозволенности), психологически оставаться ребенком, психически быть неустойчивым и поддаваться программированию, или, например, каннибализм в природе живого организма и т. д…

Чего менее свойственно или чревато для такой упорядоченной и сложной живой системы, как общество. Ибо такого рода отклонения (патологии) или игнорирование признаков жизни влекут исчезновение человечества как вида, вырождение цивилизаций, народов, исчезновение государств.

Подобно тому, что клетка является элементарной единицей строения живого (не молекула), элементарной единицей строения общества является организм, из чего тоже следует, что общество отличается более высоким уровнем организации жизни.

То есть организм для общества (высшей организации) – это как клетка для человека (низшей организации).

Но если четко следовать иерархии уровней организации жизни, тогда условно клеткой общества является человек, а организмами общества являются организации, то есть совокупности особей одного вида.

Значит, элементарной единицей строения общества является организация, соответственно, органами общества являются, например, институты, образованные из тканей, например, интересов сторон.

То есть, для общества, рассматриваемого как система, индивид, его цели и желания как бы вторичны – уровня молекулы.

Увы, но все зависит от уровня развития технологий, например, информационных.

Логику подобных размышлений можно почерпнуть из эволюционной теории сотворения мира. В частности, заглянув в мир водной стихии, а точнее океана.

В океане есть пять водных слоев.

Верхний слой – биологический, тот, где мы погружаемся в воду, когда плаваем, где произрастают растения и т. д…

Следующий слой – мезопелагеаль – сумеречная зона. Ниже этого слоя начинается ночь, преодолеть которую можно с помощью глубоководных аппаратов не меньше, чем через два часа.

Следующий пласт – хадальный, в некоторых переводах – ад, а для кого-то – другой мир.

Хадальный слой упирается в мантию. Считается, что там жизни нет и возникнуть она там не может. Другие считают, что там средоточие жизни и центр обновления нашего живого мира.

Вертикальная миграция живых организмов с низших слоев океана похожа на то, как если бы птицы вспорхнули в космос. В планетарном масштабе птицы ползают.

Таким образом, вывод одиннадцатый: «Общество характеризуется гораздо более высоким уровнем структурной и функциональной упорядоченности в пространстве и во времени, более высоким уровнем организации жизни».

Иными словами, для того чтобы преодолеть миграцию человека, например, в космос, нужна более совершенная организация, нежели человек или птица, совершенно иное осознание – разум.

1.4.2.4. Контроллинг (социальный, общественный контроль)

Даже иммунная система СССР оказалась неидеальной и уязвимой перед внешним влиянием и внутренним разложением.

Корни факта прекращения существования СССР в устройстве системы управления, которое было замешено отчасти на устаревших утопичных теориях, отторгаемых тканями общества, но самое главное, на неадаптивной иммунной системе.

Факты о причастности системы безопасности к разрушению общества, вернее возглавляемому системой безопасности, подтверждают мысль о неудачных настройках организма, в котором элементы иммунной системы взбунтовались против него и уничтожили с относительной легкостью и простотой.

Чего не скажешь о самом организме, который эволюционно не поддавался излечению.

Или факты о беспрецедентной уязвимости любой системы перед банальными государственными переворотами, способными разрабатываться и осуществляться по методичкам кучкой «проходимцев».

Разве они не подтверждают мысль о слабой иммунной системе в любом современном устройстве общества.

Даже иммунная система человека (организации низшего порядка) устроена совершеннее.

Из теорииОна подразумевает наличие двух подсистем: врожденной и адаптивной.

Врожденная иммунная система реагирует быстро (интуитивная), но не способна в одиночку справиться с некоторыми патогенами.

Адаптивная иммунная система реагирует медленно (аналитическая), но зато способна справиться практически с любым противником.

В той или иной степени такая система появляется в эволюции приблизительно с рыб и, постоянно совершенствуясь, доходит до высших млекопитающих, в частности человека.

У низших животных и растений иммунитет устроен по-другому, и там врожденный иммунитет гораздо важнее, чем адаптивный. У нас они примерно равноправны.

А как ни умиляться клетке, которая постоянно демонстрирует свое содержимое наружу. Природа заложила каналы для мониторинга клеток!

Или системе сигналов, с помощью которых информация о воспалении или инфекции распространяется везде, куда попало, до каждого капилляра.

Или механизму реагирования на сигналы. Сначала с инфекцией сталкивается малочисленный авангард, потом подтягиваются основные войска, а потом уже включается медленная, но тяжелая артиллерия.

Он работает локально и через градиент концентрации, без какой-либо координации из мозга или прочих важных центров.

Это очень типичный паттерн в живых организмах.

Самоорганизация в действии.

Но в зависимости от сложности организации достижение целей требует и высокого уровня координации усилий, что и способствует формированию системы управления, а точнее системы контроллинга как результирующей функции управления.

Из теории социологии: «В теории социологии эту функцию обозвали «социальным контролем».

Общественный контроль определили как часть социального, в виде эффективной обратной связи, обеспечивающей участие граждан в государственном управлении.

Под социальным контролем определили механизм достижения и поддержания социального порядка, стабильности социальной системы, основанный на проверке фактически достигнутых результатов деятельности с ожидаемыми – нормативными или запланированными путем применения властных полномочий и санкций.

Есть версии, в которых социальный контроль рассматривали как один из факторов социализации личности. Под социальным контролем понимали способы публичного воздействия общества в лице общественности на личность с целью регуляции ее поведения и приведения его в соответствие с общепринятыми в данной общности нормами.

И т. д…

Обобщая опыт исследователей в области социологии и продолжая придерживаться логики последовательной институционализации общества, данный этап его развития предлагаю обозначить как контроллинг, или система контроллинга, или общественный контроллинг (значение «общественный» шире значения «социальный»).

Тем самым, предлагается придать этому уровню развития общества более широкий смысл, наделяя его деятельностью, обеспечивающей достижение целей в единой стратегической последовательности.

А как может быть по-другому?

Как могут выполняться функции контроля, если нет ясных и четких критериев оценки результатов деятельности, которые, в свою очередь, невозможны без постановки целей и планирования мероприятий по реализации этих целей?

А элементами чего являются вышеперечисленные задачи, или функции, или этапы? – Стратегического управления.

То есть, вывод двенадцатый: «В стратегии Периодической системы общественного устройства, или в стратегическом управлении, залог мощной адаптивной иммунной системы».

А как может и должна организационно быть выстроена система контроля?

Как можно обеспечить достижение целей вне логики цикла (процесса) управления?

Рис. 2. Этапы цикла управления

Поэтому, под контроллингом понимается комплексный цикличный процесс управления, в котором функции планирования, контроля и др. рассматриваются как неотъемлемые этапы, и контроль является продолжением целеполагания, планирования, то есть сопровождает процесс разработки и реализации стратегии, мероприятий, а носители функций контроля – непосредственные участники или заинтересованные лица стратегического управления.

В этой логике скрыта формула эффективности управления, ибо она помогает выстраивать единую систему управления, в которой каждый субъект (исполнитель, контролер) ориентирован на достижение общих целей, результата (не на успешное освоение или экономию бюджетных средств или на ужесточение надзирательного воздействия).

Она обеспечивает целостность контроллинга, добиться которого возможно, если функцию контроллинга рассматривать как инструмент достижения единых целей, пронизывающих или декомпозированных через все уровни управления.

Она ориентирует на высокое стимулирование и мотивацию, а также на механизмы взысканий, отстранения от государственной и муниципальной службы. И т. д…

Как этого добиться на практике, как обеспечить эффективное управление, внедрение логики стратегического управления?

Понять это или полноценно разобраться в этом суждено тому, кто, как минимум, ознакомится, например, с логикой построения архитектуры стратегической карты, а по максимуму – с решениями государственного стратегического управления.

Здесь же важно подчеркнуть, что вся система должна иметь причинность, то есть должна быть последовательна.

Это означает, что, например, эффективный контроллинг достигается на предыдущих уровнях.

Там залог необходимых результатов и эффектов.

А именно, в организации и самоорганизации (отношениях) – сфере культуры.

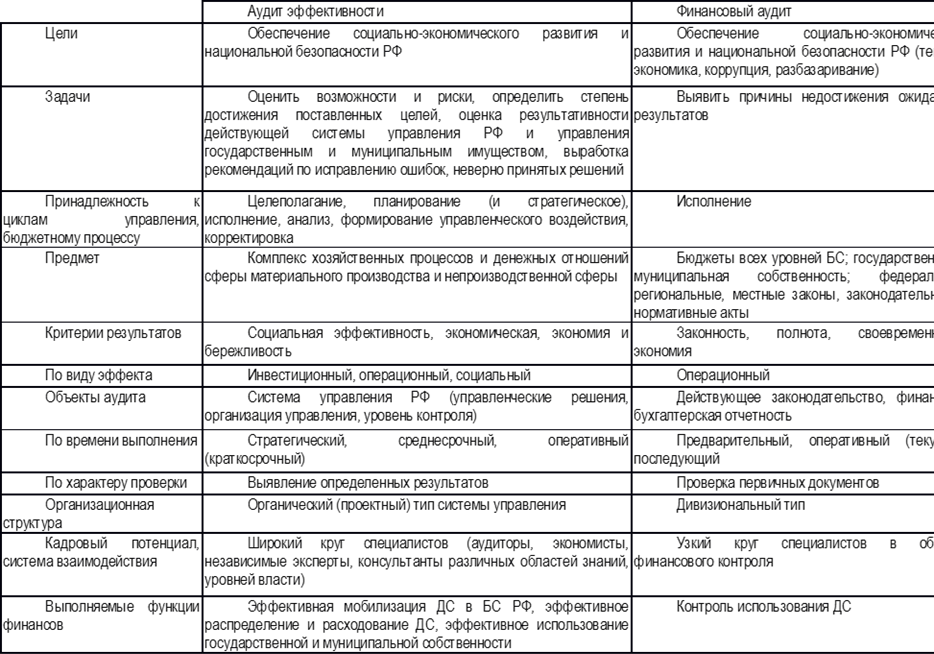

Основные инструменты контроллинга – аудит эффективности, стратегический аудит, бюджетирование в тех классических формах, которые применяются в бизнесе, а не, например, банальный финансовый аудит.

Для наглядности отличия аудита эффективности от традиционного финансового аудита можно отразить в виде таблицы следующим образом.

Рис. 3. Сравнение аудита эффективности с финансовым аудитом

Более подробно о системе контроллинга будет изложено в других томах.

Здесь же перечислю несколько свойств, которые не должны ассоциироваться с естественной иммунной системой – системой контроллинга.

То есть система контроллинга:

– это не пресловутый контроль, под которым понимается только лишь надзор и ревизия, это частные элементы;

– это не система контроля, построенная между сторонами по принципу «торговли», которая не способствует объединению усилий для достижения целей, а разделяет общество на тех, кто хочет скрыть, уважить или обмануть того, кто проверяет, и тех, кто хочет найти изъян, усмотреть ошибки или злоупотребления, или властвовать над тем, кого проверяет;

– это не ярко выраженная финансовая ориентация контроля системы государственного управления в части исполнения бюджета, как доходов и расходов, проведения анализа выявленных отклонений от запланированных показателей;

– это не система контроля, не ориентированная на результаты деятельности, общественные последствия (полезные, вредные), выраженные через систему сбалансированных показателей, определяющие полномочия и ответственность на всех этапах цикла и уровнях управления;

– это не единоличное сосредоточение в руках исполнительной государственной власти (а значит и информационных и финансовых потоков) всех мыслимых ролей и функций в вопросах, носящих стратегический характер: и заказчика, и разработчика, и исполнителя, и контролера;

– это не планирование по принципу прироста, не ориентированного на выработанные приоритетные реальные цели;

– и т. д…

1.4.3. Воспроизводство как признак жизни общества

Представьте себе организм, который не воспроизводится на уровне клеток.

Или задайтесь вопросом: а почему вымерли динозавры?

Вполне очевиден ответ – перестали воспроизводиться.

Все банально, однако до сих пор мы не переносим утверждения, банальные для разумного, на почву понимания, или описания, или управления обществом.

Совершенно очевидно, что убыль населения – симптом, который до открытия Периодического закона показывал негласное, бессознательное отрицательное отношение людей к обществу, к самовоспроизводству – продолжению рода в существующей реальности, в среде обитания.

То есть убыль населения – результат естественного метаболизма (обмена веществ), который выражает ответ людей на отрицательную энергию, информацию, людей, которые их окружают.

Есть результат организации и управления обществом, результат удовлетворения общественных потребностей.

Но этот факт не информативен, и люди (избирательное большинство) продолжают рукоплескать главам политических организаций «передовых» обществ, где население вымирает.

Периодический закон и система должны избавить человечество от подобного парадокса, ибо они несут в себе информацию.

Серьезной доказательной базой в пользу сакральности воспроизводства общества являются законы сохранения социосистемы, о которых вы узнаете ниже, в блоке «Информация».

1.4.4. Информация как источник и архитектор жизни общества

«…С помощью книг мертвые говорят живым…»

«…Мы можем вас спасти благодаря смерти многих в прошлом…»

Информацию мы рассмотрим:

– как третью составляющую основ мироздания наряду с веществом и энергией;

– или субъективную реальность, где информация есть продукт человеческого сознания;

– как объективную реальность, то есть ее существование в природе независимо от сознания (восприятия) человека;

– как меру снятой неопределенности.

То есть нас интересует информация:

– как элемент системы потребностей общества (потребляемый ресурс);

– как предмет информационной системы;

– как объективное свойство материальной системы;

– как Периодическая общественная информационная система снятия неопределенности.

Почему именно так интерпретируется информация?

1.4.4.1. Информация как элемент системы потребностей общества в Периодической системе

Традиционно основа мироздания рассматривается как триединство:

– физического, или материального, пространства (мира веществ);

– информационного, или идеального, пространства (мира информации, идей);

– энергетического пространства (мира энергий).

В основе данной классификации – основания деятельности (активности) или составляющие целого, например человека.

То есть информация, энергия и вещества – составляющие, потребляемый ресурс или потребности, источник удовлетворения потребностей (см. предыдущие материалы) человека и всех образований с ним – общества.

Если человек (низшая организация) состоит из веществ, энергии и информации, то для общества (высшая организация), состоящего из людей, их активности и жизни-смерти, будет уместна классификация: «вещества, энергия и информация» плюс «активность» и «жизнь-смерть».

Если вещества, энергия и информация – потребности человека-общества, то естественную модель общества объективно классифицировать из его потребностей, воспроизводства (жизни-смерти) и институционализации (активности, развития) – ВИП.

Таким образом, информация наряду с веществами и энергиями рассматривается в Периодической системе как элемент системы потребностей общества (потребляемый ресурс).

1.4.4.2. Информация как предмет информационной Периодической системы

Сторонники субъективности информации утверждают, что информация есть продукт человеческого сознания.

Трудно с этим спорить: сколько людей, столько и мнений.

И все мы создаем реальность, в которой существуем, вот только эта реальность может оказаться всего лишь разновидностью события, интерпретируемой нами, и ничего общего не иметь с реальностью.

И все же, в этой реальности мы можем жить и достаточно продолжительное время, и эта реальность может влиять на другие события в будущем, которые также могут быть интерпретированы по-разному, а значит субъективная информация имеет место быть.

Говорят, что только наши собственные действия представляют собой единство объективной и субъективной информации, единство события и знания о нем.

Однако, допуская субъективность информации, мы не можем не допустить и то, что тем самым человек как бы создает новый иллюзорный мир.

Ведь те же сами субъективисты утверждают, что под информацией понимают те сведения, которые принимаемы и передаваемы, сохраняемы различными источниками, то есть человек – лишь один из приемников, носителей, преобразователей, конвертеров, распространителей и т. д. информации, наблюдатель мира информации, ограниченный в своих возможностях.

Если следовать логике субъективности информации, то становится очевидным мир, в котором мы живем, мир «детей» – реальность, но уже выдуманная, которую нельзя не учитывать на фундаментальном уровне.

«Все дети знают тайны иллюзорных процессов и почитают их. Школьники борются за оценки, а не за знания, западают на упаковку, готовы украсть, чтобы похвастаться новым гаджетом, быстро сваливаются в драку вместо управления и наивно верят в сверхъестественное, явно игнорируя законы естественных наук».

В нашем мире «исчезли» взрослые, и потому теневые, иллюзорные процессы стали главенствовать, а человеческие пороки – доминировать и культивироваться.

Субъективную (семантическую) информацию кибернетика определяет как смысл или содержание сообщения.

Информация – это характеристика объекта.

То есть происходящие события и явления – источник информации.

Сторонники же объективности информации утверждают, что сообщение – это разновидность события, тогда как информация – само событие.

Таким образом, для субъективистов «…информация является некоторой совокупностью сведений об окружающем нас мире, о всевозможных протекающих в нем процессах, которые способны воспринимать живые организмы, электронно-вычислительные машины и другие виды информационных систем».

Так вот. Дабы не впасть в вечное ребячество, обеспечить максимальное единство события и знания о нем (единство объективной и субъективной информации), и была сформулирована и предлагается Периодическая система общественных элементов как информационная система.

Из теории: «Информационная система – взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемая для хранения, обработки и выдачи информации с целью достижения конкретной задачи».

В работе ИС, в ее технологическом процессе можно выделить следующие этапы.

Зарождение данных – формирование первичных сообщений фиксируют результаты определенных операций, свойства объектов и субъектов управления, параметры процессов, содержание нормативных и юридических актов и т. п.

Накопление и систематизация данных – организация такого их размещения, которое обеспечивало бы быстрый поиск и отбор нужных сведений, защита их от искажений, потери, деформирования целостности и др.

Обработка данных – процессы, в результате которых на основании ранее накопленных данных формируются новые виды данных: обобщающие, аналитические, рекомендательные, прогнозные. Производные данные также могут проходить дальнейшую обработку, давая сведения обобщенности и др.

Отображение данных – представление их в форме, пригодной для восприятия человеком. Прежде всего, это вывод на печать, то есть изготовление документов, удобных для восприятия человеком. Широко используют построение графических иллюстративных материалов (графиков, диаграмм) и формирование звуковых сигналов.

То есть, ПСОЭ – совокупность методов и технологий сбора, накопления, обработки, передачи данных, динамичных количественных измерений для принятия стратегических сбалансированных решений на основе взаимоувязанных целевых ориентиров, сгруппированных по приоритетности.

Это универсальная объемная информативная модель исследования (статистических наблюдений), например, региона, государства как единого целого, как отражение структуры и динамики объекта во всех сложных взаимосвязях в векторном исполнении.

И т. д. и т. п…

Как говорится, дело за малым, придать ПСОУ совокупность средств и персонала.

1.4.4.3. Информация как объективное свойство Периодической системы

«Информация – это обозначение содержания, полученное нами из внешнего мира в процессе приспосабливания к нему нас и наших чувств».

Эта мысль Винера дает прямое указание на объективность информации, то есть ее существование в природе независимо от сознания (восприятия) человека.

Мы воспринимаем информацию из окружающего нас мира с помощью органов чувств.

Но ведь органы чувств человека не совершенны, и объективная реальность (информация) гораздо шире, глубже восприятия органов чувств человека, обладающего олигополией на разум, и способов познания, ограниченных, например, его физическими возможностями.

В составе одного она и может быть субъективна, и лишь одна интерпретация может совпадать полностью или отчасти с объективной реальностью.

Но уже в составе множества субъектов вероятность совпадения возрастает, и интерпретация стремится к объективности.

Или, например, трудно не согласиться с утверждением, что существует «некая „изначальная“ информация, не связанная с превращением неопределенности в определенность».

Даже только благодаря этим доводам становится очевидным, что информация объективна (во всяком случае, в составе целого) и является отражением объективной реальности, независимой от интерпретируемой.

Невольно задаешься вопросами: разве не деньги или информация сами создают сообщества, разве не информация или энергия в мгновенье изменяет представление о реальности?

В это трудно поверить, но «…не что иное, как совершенствование и развитие информационного обмена, в конечном счете, породило глобализацию».

Даже тот факт, что независимо от концепции сокращения населения планеты, насаждаемой международному сообществу под «угрозой ее перенаселения», численность вида Homo sapiens подчиняется демографическому уравнению и популяционная динамика на больших временах растет экспоненциально – подтверждает объективность информации.

Не говоря уже об информации как основании мироздания.

Благодаря объективности информации уместно утверждение – вывод тринадцатый: «Как в мире веществ есть упорядоченная система химических элементов, так и в мире информации есть упорядоченность».

Человек – лишь один из приемников, носителей, преобразователей, конвертеров, распространителей и т. д. информации, наблюдатель мира информации, ограниченный в своих возможностях.

«Объективную информацию современная кибернетика определяет как объективное свойство материальных объектов и явлений порождать многообразие состояний, которые посредством фундаментальных взаимодействий материи передаются от одного объекта (процесса) другому и запечатлеваются в его структуре».

«Любой информационный объект – это самоорганизующаяся информация, независимая от своих носителей».

«Информационный объект представляет собой квазиорганизм, построенный „поверх“ человеческого сознания: каждый человек представляет собой элемент такого сознания».