Полная версия:

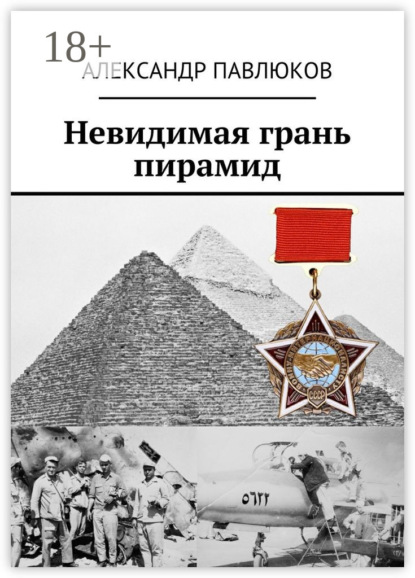

Невидимая грань пирамид

Конечно, Египет и Куба – две большие разницы. Да и никакой, даже самый красочный рассказ не заменит собственного опыта.

Ступив на горячий бетон каирского аэропорта, я ничем не отличался от подавляющего большинства своих сограждан. В каком-то смысле я был абсолютно невинен, как младенец и сидя в ресторане с восторгом и удивлением наблюдал за своим товарищем, уже научившимся лихо и без запинки заказывать еду и напитки.

Я, кажется, упомянул, что являюсь страстным книгочеем. Матушка, много лет работавшая заведующей библиотекой одного из московских техникумов, с младых ногтей разрешала мне клеить кармашки для формуляров и я, видимо, навсегда пропитался неизлечимой отравой – книжной пылью. К тому же мама каждый день приносила с работы кипу газет, книжные и журнальные новинки и, между прочим, среди них (внимание!) журнал «Америка», наполненный, естественно, супостатской пропагандой. Вот так я и возрастал в идеологической мешанине из суровых советских реалий (многочасовые зимние очереди за мукой и яйцами, номера мелом на спине, пионерское «Будь готов!» – «Всегда готов!»), окружающей коммунистической идеологии (чего стоит только неоновый лозунг на крыше одного из домов на Садовом кольце – «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно!») – вот это воистину просто просится в бронзу – и глянцевого журнала «Америка», повествующего о том, как мой заокеанский сверстник накопил на свою первую машину (подержанную), подстригая лужайку у дома и регулярно получая оплату за труд с родителей. Я попробовал было качать права после мытья полов в квартире, но где взять деньги зав. библиотекой с зарплатой в 60 тогдашних рублей и где взять ту машину?

Несомненно, таких разнонаправленных пропагандистских толчков было маловато, чтобы сформировать не то что мировоззрение, а хотя бы сколько-нибудь полноценную человеческую позицию. Признаться, и знакомство с классиками марксизма-ленинизма мало чем мне помогло, Владимир Ильич, судя по его публицистике, представал малоприятным грубияном, а сквозь дебри «Капитала» мог прорваться лишь человек, обладающий специальной подготовкой. Вспоминаю, как рубились на факультете фанатики, споря до хрипоты, является ли при социализме рабочая сила товаром. Одного нашего вполне симпатичного однокурсника углубленное изучение первоисточников довело до желтого дома, откуда он вернулся на удивление тихим и бесстрастным.

Мне приходилось читать в мемуарах людей постарше, что их, дескать, отвратила от советской действительности раскрепощенная атмосфера безумных дней Фестиваля молодежи, прошедшего, как известно, в 1957 году. Я его хорошо помню, тринадцать лет – это возраст неосознанных мечтаний о подвигах и судьбоносных встречах, но что-то меня всегда удерживало от несанкционированных и не предполагающих прямую выгоду контактов с иностранцами. Столкновение с другим миром, нет, планетой, произошло позднее – в 1959 году на американской выставке, где можно было на халяву заполнить пузо пепси-колой, потрогать настоящие американские автомобили, получить тепленькие из-под пресса пластиковые блюдечки для мороженого, запастись массой глянцевой печатной продукции. Все это – стаканчики из под пепси, блюдечки и каталоги авто 1959 года выпуска много лет потом хранились как священные реликвии.

Еще и поэтому командировка в Египет была рывком – пусть не в настоящую западную заграницу, но все-таки в страну, где холодная кока-кола продавалась на каждом углу и можно было спокойно зайти в магазин и отовариться джинсами фирмы «Рэнглер», хочешь синими, а хочешь – голубыми. Про изобилие продуктов, ресторанов и ночных клубов, возможно, поговорим позднее. Даже сейчас, сорок лет спустя, в уже заполненной импортными товарами и разнообразным общепитом Москве, слюнки текут.

Ладно, так мы рискуем надолго застрять на темах выпивки и закуски, нас же в конце концов убедительно просили не уподобляться некоторым генералам и офицерам.

Первая приобретенная в Каире книжка, кстати, оказалась замечательной и чрезвычайно полезной. В ней на двух языках – русском и английском паралеллельно – приводился текст знаменитого доклада Хрущева на ХХ съезде КПСС. Не книжка, а клад для переводчика! Да и текст был небезинтересен, он в то время для беспартийных считался секретным. Здорово, да? На каирском развале – пожалуйста, а среди родных осин только для избранных. Вот это то самое проклятое совковое прошлое и есть, причем в самом что ни на есть натуральном виде.

Я не стал скрывать книгу от сослуживцев, впрочем, точно так же, как и другие приглянувшиеся издания. Признаться, правда, Троцкого или «Майн Кампф» я не покупал, что-то удерживало. Но о некоторых других моих каирских приобретениях стоит упомянуть. По мозгам они били не то, что сильно, ошеломительно. Но перед этим еще одно отступление.

До поездки в Египет мне только дважды довелось держать в руках книги, тянувшие на статус антисоветских. Я ведь уже говорил, что никаким диссидентом я и близко не был, на самом деле типичный советский юноша, гомо советикус, разве что столичного разлива, и только. А Америка, ну что Америка, она тогда была невообразимым идеалом, объектом притяжения и отталкивания, почти как сейчас. С одной только существенной разницей, что сегодня юноше даже с пустыми карманами можно запросто туда смотаться на сезон уборки помидоров или еще зачем. Было бы желание!

Одна из этих книг – «Незнакомцы на мосту» Джеймса Донована. Она была переведена и издана, как тогда говорилось, «под номерами», то есть ограниченным тиражом и в торговую сеть, конечно, не поступала. Написал ее в 1964 году американский адвокат известного советского разведчика Абеля-Фишера, он описал в ней арест, судебный процесс и обмен Абеля на сбитого над Уралом и плененного летчика Пауэрса. Всем этим Доновану пришлось безвозмездно по решению адвокатского сообщества США и просьбе Президента Джона Кеннеди заниматься на протяжении ряда лет. История памятная, недаром Пауэрсу спустя полвека посмертно дали «Серебряную звезду». В новое время книгу издали и я уже свободно ее купил. Но много лет назад, еще в нежном возрасте, признаюсь честно, она меня перевернула. У нас все еще выходили из лагерей репрессированные, да и сама «социалистическая демократия» имела ярко выраженную карательную специфику, а там, за океаном, в разгар холодной войны взятого с поличным советского шпиона судили по всем правилам и нормам юриспруденции и по морде съездили всего-то один раз сгоряча при аресте. Ну и ну! Да что говорить, можно просто взять книжку в библиотеке и прочитать. Полагаю, она не потеряла актуальности и во времена «суверенной», равно как и «управляемой» демократии и при практически полном, как и сорок лет назад отсутствии в стране оправдательных приговоров, не говоря уже о стремлении «закрыть» кролика ушастого при первой возможности. Недавно, кстати, Голливуд вспомнил об этой истории. У нас же долго гундели о выдающихся достоинствах ленты «Мертвый сезон». Абелю-Фишеру даже позволили там выйти к народу в «прямом экране». Советую интересующимся поближе познакомиться с биографией этого, безусловно, много повидавшего в жизни человека.

Еще раньше, после первого курса в летние каникулы 1963 года мне на одну ночь дали итальянское русскоязычное издание «Доктора Живаго» Пастернака. За такое чтение, кстати, тогда могли запросто и посадить. Пастернака-поэта я обожал, читал и перечитывал, про себя и вслух, но проза показалась мне… просто хорошей прозой и оставила равнодушной. Может быть и потому, что такие книги нельзя читать наспех, под одеялом. И было совершенно непонятно, за что так травили с подачи Никиты-кукурузника человека, поэта, гения, хором обзывали по-всякому, исключали из Союза писателей, оставляли без возможности заработка – никакой антисоветчиной, как мне показалось, в книжке и не пахло, уж «Тихий Дон» Шолохова и тот посильнее будет. Только безграмотностью Никиты Сергеевича и тупостью его помощников-перестраховщиков и можно эту историю объяснить. Вообще я часто думаю, что в нашей стране правители традиционно обладают каким-то исключительным коллективным верхним чутьем, как у хорошо натасканных собак на то, что хоть мало-мальски выламывается из железобетонной конструкции государственного устройства и как голодный пес на мясо бросаются рвать зубами все теплое, живое, шевелящееся.

Так вот о каирских книжных радостях и удовольствиях. Конечно, я мог позволить себе только «пэйпербэки» издательства «Пингвин», самые недорогие, на дешевой желтоватой бумаге и, естественно, без иллюстраций. Но какая, скажите, разница, если у вас в руках «Суд» Кафки или «Скотный двор» Оруэлла. Где вы можете прочитать эти вещи в Советском Союзе? В каком спецхране? Уж на что знакомый библиофил, известный летчик-испытатель, Герой Советского Союза и состоятельный человек и то гордился разве что Барковым, да берлинскими изданиями Эренбурга и Пильняка двадцатых годов! Все это в свете каирских книжных богатств показалось и пошло и мелко. Право же, ради того, чтобы прочитать Оруэлла не в преклонном возрасте, когда уже нет своих зубов и все мысли о том, чтобы с утра не хватил какой-нибудь очередной кондратий, а в двадцать четыре, когда что-то внутри тебя трепещет в ответ на удачный авторский пассаж или реплику героя, стоило ехать в Каир. О риске для жизни в первые месяцы пребывания речи еще не шло. В зоне несудоходного после войны Суэцкого канала, разделявшего противников, было сравнительно тихо. Наших советников еще не было, и я пока мирно и необременительно трудился в учебном центре инженерных войск.

Множество раз после походов в книжный я вспоминал чью-то фразу о том, что как бы ни был хорош перевод, ему не дано сравниться с оригиналом. Конечно, есть гениальные поэтические переводы того же Бориса Леонидовича или, скажем, Маршака, но это поэзия. Здесь переводчик может позволить себе довольно-таки далеко уйти от оригинала. В прозе это просто невозможно. Уж на что хвалили Кашкина, известного переводчика Хемингуэя, а «Фиеста» в оригинале зазвучала совсем по-другому. И Стейнбек, я вновь и вновь перечитывал «Зиму тревоги нашей», «О людях и мышках», а «Консервный ряд» мы, хохоча во все горло, читали вслух и цитировали, наслаждаясь диалогами Мака и его ребяток, с еще одним любителем.

В итоге за годы службы в Египте составилась вполне приличная библиотека, часть которой, как можно было догадаться, подлежала безусловному изъятию доблестными таможенниками на границе Советского Союза. И при определенной их злобности вполне могла доставить мне неприятности – такие слова как «идеологическая диверсия» были вполне еще в ходу, применялись и соответствующие статьи Уголовного кодекса. Что делать? Может быть, рассовать по разным чемоданам между тряпьем и ботинками? Не получится, многовато набирается книжек, целый ящик. Забегая вперед, скажу, что упаковал я книги и вправду в отдельный ящик, а сверху положил несколько веселых журналов с картинками. Ими-то и удовольствовался таможенник на Шереметьевской таможне, да еще ручкой с обнажавшейся на глазах красоткой. К тому же и уболтал я его всякими байками, не меньше получаса старался. Встречавшие подумали, что меня уже ведут под белы руки обыскивать, выдергивая резинку из трусов. Спасибо вечной русской страсти хоть что-то получить с паршивой овцы, пронесло. Жаль только, забегая уж совсем вперед, признаться, что пришлось эту с любовью собранную библиотеку в непростое время продать. Ну что делать, история справедлива, только больно медленно мелят ее жернова, теперь в Москве можно свободно купить и Оруэлла, и Кафку и много чего еще! И никому за это ничего не будет.

За мое преклонение перед литературой меня пожурил бы вождь мирового пролетариата – он-то на первое место, как все помнят, ставил кинематограф. Спорить не стану. Кино действительно во многом сформировало наше поколение, недаром послесталинская оттепель начиналась в том числе с «Карнавальной ночи». Казалось бы, пустышка, песенки-шуточки, целомудренная советская любовь-морковь, а изголодавшиеся по простому человеческому веселью гомо советикус валом валили. Но ведь само название целому периоду в жизни СССР – «оттепель» – дала одноименная повесть Эренбурга. Ладно. Вернемся в кино. Хорошо помню водопад трофейного, потом индийского кино, первые сериалы по телевизору, сейчас прочно забытые. У нас в районе Курского вокзала колоссальным авторитетом пользовался парень, похожий на героя многосерийного фильма «Адские водители», он даже где-то новенькую короткую куртку на меху раздобыл.

И еще мы вырастали на лентах итальянского неореализма. До сих пор смотрят на меня в упор глаза Джульетты Мазины – Джельсомины из класической феллиневской ленты «Дорога». Что и говорить, кино было не просто зрелищем, а кинотеатр местом, где за десять копеек можно зимой провести время в тепле, да еще и погоготать от души. Здесь, на чистом белом листе экрана талантливые люди писали трагедию жизни целых поколений, как, скажем, Анджей Вайда и его «Пепел и алмаз». Пятьдесят лет прошло, не меньше, но я бы и сейчас показывал его в школах, чтобы те, кто способен сопереживать и думать как можно раньше поняли, что слепая вера ведет к тому, что политики любого толка вас обязательно обманут, используют и выбросят, как измусоленный окурок. Трудно понять как это пропустили, но Збигнев Цибульский со своей фишкой – очками с затемненными стеклами показал нам всем, что нас ждет, если позволим себя обмануть… И стыдно сказать, ведь обманывались и обманываемся снова и снова. Могу, правда, вспомнить несколько раз, когда балансировал на самом-самом краю и все же не соскальзывал. Спасибо Збышеку.

В Каире кинотеатров хватало на любой вкус и кошелек. Вот бы обрадовался Владимир Ильич, неграмотные в массе свой египтяне валом валили в дешевые киношки, особенно на фильмы с любовью и поцелуями, тут зал ревел и топал, возбуждаясь прямо на глазах. Африканский темперамент, ничего не поделаешь. Конечно, в дорогих кинотеатрах, принадлежавшим голливудским кинофирмам первой пятерки, работавшим исключительно на премьерном показе, как теперь говорят, блокбастеров, публика была чистая, зимой дамы щеголяли, бывало и в мехах, словно в опере. Тут мы пересмотрели и бондиану, и вестерны с Клинтом Иствудом. Ходили мы и в кинотеатры на открытом воздухе, там обычно показывали за один сеанс по два не самых свежих фильма, но для нас, не избалованных серийной продукцией Голливуда, английского и французского кинематографов, это было интересно, мы словно наверстывали упущенное, любуясь Брижит Бардо и восхищаясь скупой игрой Жана Габена или Симоны Синьоре.

С того времени и до сих пор я могу не без удовольствия в двадцатый, наверное, раз посмотреть «Хороший, плохой, и отвратительный» с Клинтом Иствудом, но более глубокие эмоции и отклик в душе вызвали три ленты тех лет. Больше того, чему-то важному они хотели меня научить или как минимум помочь задуматься, а как бы я поступил на месте героя. Это «Фотоувеличение» Антониони, черно-белый, незаслуженно обойденный у нас вниманием «Грек Зорба» с Энтони Куинном и «Полночный ковбой» с популярным в России Дастином Хоффманом. Фильм Антониони, насколько я понимаю, вошел во все учебники по киноискусству и распространяться о нем нет нужды. «Полночный ковбой», уверен, есть в антологии киноработ Дастина Хоффмана, значит, его можно найти в Интернете. Таким образом, не стоит мне выступать в чуждом для меня амплуа кинокритика, просто поверьте мне на слово и попробуйте найти эти фильмы, особенно «Грека Зорбу». Уверен, он научит проще относиться к житейским невзгодам, воспринимать жизнь такой, как она есть. В наши дни я вспоминаю его и думаю, что банкротство Греции было предопределено много лет назад и неизбежно, ну не шведы же они на самом деле и уж точно не американцы!

«Доктор Живаго» тоже напомнил о себе в Каире. Знаменитый фильм с гордостью Египта Омаром Шарифом в главной роли долго анонсировали, наверное, месяца за три до премьеры начали крутить ролики. Но… премьера не состоялась. Тут, как говорили, советское посольство встало стеной и еиптяне были вынуждены уступить. Вистов нашей стране это у интеллигенции, конечно, не прибавило, фильм прошел пятым экраном и любители, рискуя набраться блох, искали его по самым дешевым и заплеванным киношкам, куда ходят, наверное, и посейчас преимущественно безработные и феллахи из окрестных деревень.

Книги, кинофильмы, все это замечательно, но не будем забывать о периодике. К великому сожалению, газета «Правда» и журнал «Огонек» в каирских газетных киосках не продавались. Вот только привычка начинать день с поисков крупиц информации и, главное, расстановки акцентов в советской печати никуда ведь не делась! Да и начальство вменяло переводчикам в обязанность держать своих старших нешпрехавших нипокаковски товарищей в курсе основных мировых событий. В отличие от посольских и торгпредских работников ежедневные политинформации у военных устраивать еще не додумались. Как-никак работать было надо. Да и политотдел завели несколько позже.

Кстати, с политотделом, вернее с его начальником произошла замечательная история. Лицо этого, если не ошибаюсь, генерала стерлось у меня из памяти напрочь, но его выходную сиреневую тенниску с короткими рукавами и молнией на груди запомнил навсегда и вот почему. Было в наше время в Каире единственное казино – «Мукаттам» и при нем ночной клуб, местечко шикарнее некуда. Кстати, в казино пускали только иностранцев по предъявлении паспорта, но нас это не волновало, поскольку наши паспорта отобрали сразу по приземлении в каирском аэропорту, а остроты ощущений нам хватало и без рулетки в рабочее, что называется, время. Но вот корреспондент партийной газеты «Правда» там поигрывал, история известная, проигрался в пух, задолжал одному бизнесмену кучу денег и в результате вопрос слушался чуть ли не на Политбюро, так что сам главный идеолог и серый кардинал Кремля Михаил Андреевич Суслов приказал долги погасить за счет государства, а проштрафившегося к партийной печати никогда даже на пушечный выстрел не подпускать.

Итак, про начальника политотдела в сиреневой праздничной тенниске образца тридцатых годов. Где он, кстати, ее достал? Коллекционная вещь. Так вот, любимая «Иджипшн газетт» уже не первый день рекламировала французскую (!?) труппу стриптиза, выступавшую как раз в вышеназванном ночном клубе и наша теплая компания решила все-таки раз и навсегда уяснить, что же это такое – настоящий стриптиз. А то все больше глядели танец живота и, честно говоря, это зрелище несколько приелось.

Естественно, все мы помнили суровое предупреждение московских коллег политотдельского начальника – никаких сомнительных развлечений и тем более связей. Больше того, благодаря дружеским отношениям (бутылка водки и банка черной икры после отпуска) с начальником русского отдела контрразведки тогда еще капитаном, а впоследствии бригадным генералом Бардизи мы точно знали, в каких кабаках сидят наши контрразведчики и предпочитали в них не ходить. В этот раз мы решили наплевать и вот почему. Мы пошли компанией, открыто, злоупотреблять спиртным не будем, с девками ноль отношений – это раз. Выгонять из страны в двадцать четыре часа нас четверых – сложная затея, хотя бы потому, что замену нам найти в пору острого дефицита переводческих кадров не так-то просто – это два. Ну и три – по теории вероятности то, что нас засекут и будут еще фиксировать факт грехопадения, скажем, пятьдесят на пятьдесят. Да и вообще, тот, кто не рискует, как известно… и так далее.

Одним словом, стриптиз был вполне себе, девахи как на подбор, хотя скорее польских кровей, но все это отошло на второй план при виде следующего зрелища. У самой сцены в полном одиночестве за богато сервированным столом, украшенным к тому же целой бутылкой виски (состояние!) сидел уже тепленький – кто бы вы думали? – сам начальник политотдела в выходной сиреневой тенниске. Такого папика чувихи упустить не могли. Вот только беда – карась не говорил по-супостатски. Одна из девушек, ростом как сейчас помню под два метра, с огромными синими глазами, да еще увеличенными приклеенными искуственными ресницами, эдакая Волочкова, подошла к нам и спросила: «Что там говорит по-русски этот человек? Переведите. Я сейчас повторю, он говорит – сколько ты стоишь?». Ударение она сделала на втором слоге, так что смысл можно было толковать двояко, но мы перевели ей дословно и подняв брови она вымолвила «О-о!» и споро удалилась за генеральский столик. Представление закончилось, мы не стали рассиживаться и чем там закончилось воркованье стриптизерши с политотдельским начальником, можно было догадываться лишь по косвенным данным. Судя по всему, кроме нас и генерала в зале все-таки присутствовали еще и отечественные любители в штатском, так что вскоре мы остались без начальника политотдела и очень по этому поводу переживали.

Газету выбирать не пришлось, уже упомянутая единственная доступная мне по незнанию арабского выходившая в Каире англоязычная «Иджипшн газетт» на много месяцев стала источником информации, печатая в переводе даже длинные речи Гамаля. Кроме того, в ней как в капле воды отражался многосложный характер тогдашнего Каира, достаточно было внимательно прочитать раздел объявлений. И вправду, город был многонациональным и многоконфессиональным – арабы-мусульмане разных толков, итальянцы-католики, протестанты, близкие к православию копты, многочисленные армяне и греки со своими храмами, колледжами и даже больницами, живущие на пенсию англичане, потомки чиновников колониальной администрации, кого здесь только не было. Вот, правда, иудеев выгнали после шестидневной войны, но если хорошо поискать, можно было, наверное, найти и синагогу.

Потрясающая веротерпимость при жесткой политике в отношении крайних политических флангов. Под разговоры об арабском социализме Гамаль жестко преследовал и коммунистов и братьев-мусульман. Иногда, правда, коммунистов не сажали, один мой знакомый полковник открыто держал в кабинете полное собрание сочинений В.И.Ленина на английском, но это скорее исключение.

Так что хочешь узнать расписание скачек на ипподроме в Гезире или кто лидирует в первенстве страны по футболу – бери в руки «Иджипшн газетт». Ну и отголоски мировых событий ты на ее скромных четырех полосах обязательно найдешь.

Чтобы закончить тему, жаль мне того Каира, каким он сложился, видимо, после второй мировой войны. Пусть некоторые авторы и помнили его центром шпионажа времен второй мировой войны, а по мне – это истинный Вавилон двадцатого века, причем задолго до рассуждений о глобализации. Больно много смешалось в нем эпох, стилей, характеров и как-то все это уживалось и звучало единым хором, не теряя при этом неповторимых индивидуальных черточек. Вроде не Южная Европа и конечно не черная Африка, но и не Ближний восток, да и среди других средиземноморских арабских стран тоже выделяется, но ведь не только из-за Пирамид и вечного Сфинкса! Была, была, что ни говори в тогдашнем Каире какая-то загадочная душа, а вот как сейчас, не знаю. Судя по тому, что я видел наскоком лет десять назад, былое разноцветье потихоньку уходит. Вот и молоденькие девушки вместо пестрых мини-юбок одели нечто бесформенное до пят, носят строгие, скрывающие прически платки, да и глаза уже так лихо, на манер Нефертити, не подводят.

А «Иджипшн газетт», уверен, все еще выходит. Да и будет выходить, пока Египет остается туристической страной. Скупыми выжимками из нее начинали мы наш день, зачитывая тот или иной пассаж еще в микроавтобусе по дороге на работу в учебный центр недалеко от каирского пригорода Хелуан.

И, конечно, в каирских газетных киосках продавалось еще много чего интересного. Некоторое время я выбирал между «Таймом», «Лайфом» и «Ньюсуиком». Американские и английские газеты запаздывали и привычки читать «Таймс» за завтраком, как это ни жаль, просто не могло возникнуть и укорениться. Зато каждый понедельник приходили журналы. Случаев, чтобы их конфисковала цензура, не помню. Короче, я остановился на «Ньюсуике». «Лайф» показался мне излишне легковесным, вроде как для домохозяек, «Тайм» консервативным, стальным и холодным как штык. Могу ошибаться, но «Ньюсуик» привлек меня сочетанием репортажности и анализа, я с интересом читал даже рецензии на бродвейские постановки, которые никогда не увижу. Да и вообще разве могло придти в голову в 1967 году, что я собственной персоной буду много лет спустя декабрьским холодным вечерком, согретый парой порций двойного скотча стоять и покуривать на «Таймс-сквер» и как ни в чем ни бывало вглядываться в огни самого что ни на есть настоящего Бродвея?

Положа руку на сердце, я навсегда остался благодарен своему доброму товарищу тех египетских лет – американскому журналу «Ньюсуик». Он лежал рядом на сиденье армейского «Газона», на земляном полу у раскладной койки в походной палатке, на прикроватном столике нескольких моих каирских обиталищ. За что благодарен? Главное, он постепено, но напрочь помог вычистить из моей башки вбитый туда пионерским детством и всем советским антуражем пиетет перед всеми и всяческими руководителями и так называемыми государственными деятелями, будь то Никита, Айк, Джек Кеннеди, Гамаль, Иосип, оба Ильича – несть им числа! И даже сам Великий вождь и учитель до кучи! Да, с этих пор им пришлось завоевывать мои симпатии, добиваться признания, пусть они об этом и не подозревали и пусть это никак не влияло на ход событий, мою и их судьбу. Словом, им было не жарко и не холодно. Вот и мне тоже. Я ничем не был им обязан. Это очень важно именно в нашей стране, поверьте, да что там, до сих пор тысячи и тысячи так называемых простых людей готовы благодарить маньяков и проходимцев за счастливое детство, право ходить по этой земле и дышать полной грудью. Будь моя воля, я бы всем им оформил бесплатную подписку на «Ньюсуик», да нет, теперь уже провел бы бесплатный и беспроводной Интернет.