Полная версия:

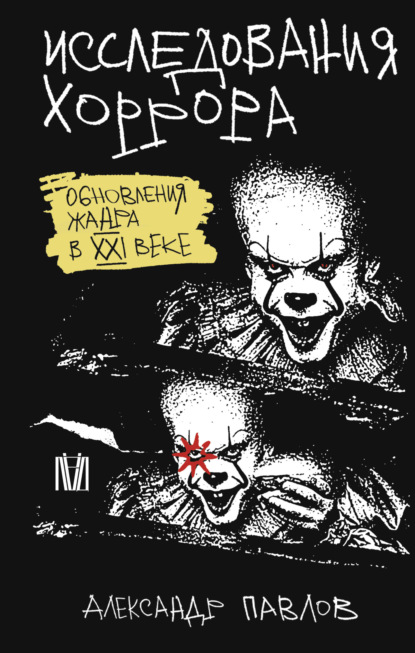

Исследования хоррора. Обновления жанра в XXI веке

В 1940-х годах популярность фильмов ужасов, характерная для предшествующего десятилетия, пошла на спад. Тем не менее у Universal Pictures в 1941 году появился новый персонаж – оборотень (werewolf) из картины «Человек-волк» («The Wolf Man», 1941, режиссер Джордж Ваггнер). Это был не первый фильм об оборотнях (в 1935 году вышла картина «Оборотень в Лондоне» («Werewolf of London», режиссер Стюарт Уолкер)), но это был фильм, благодаря которому новый монстр обрел известность. Это кино считается одним из важнейших для становления субжанра фильмы об оборотнях (werewolf movies). Universal Pictures все еще доминировала на рынке, но не была единственной компанией, производившей хоррор-фильмы. Так, компания RKO Pictures произвела и выпустила в прокат знаковые для жанра картины «Люди-кошки» («Cat People», 1942) и «Я гуляла с зомби» («I Walked with a Zombie», 1943), режиссером которых стал Жак Турнер. К концу десятилетия появление таких пародий, как «Эббот и Костелло встречают Франкенштейна» («Abbott and Costello Meet Frankenstein», 1948, режиссер Чарльз Бартон), и последующих картин в таком духе одновременно свидетельствовало о популярности хоррора как жанра и о том, что жанр находился в кризисе.

В США в 1950-х годах хоррору «предстояло оправиться от хищнических пародий Эббота и Костелло на классических монстров Universal» (Dixon. 2010. Р. 65). Учитывая распространение телевидения, на котором могли быть показаны качественные продукты, имевшие отношение к жанру хоррор, наподобие сериала «Сумеречная зона», производителям фильмов ужасов было необходимо удерживать прежнюю аудиторию и привлекать новую. Для молодых зрителей стали снимать комедии по мотивам хоррора: «Я был подростком-Франкенштейном» («I Was A Teenage Frankenstein», 1957, режиссер Герберт Л. Строк) и «Я был подростком-оборотнем» («I Was A Teenage Werewolf», 1957, режиссер Джин Фаулер – младший). Студии начали делать ставку на технологии и новые формы развлечений. Так, стали популярны фильмы со стереоскопическим эффектом: «Дом восковых фигур» («House of Wax», 1953, режиссер Андре де Тот) и «Тварь из черной лагуны» («Creature from the Black Lagoon», 1954, режиссер Джек Арнольд). Наряду с этим появилось сравнительно много независимых компаний, выпускавших низкобюджетные фильмы ужасов, которые показывались в драйв-инах (drive-in) – кинотеатрах под открытым небом. Основные темы американского хоррора 1950-х годов – последствия научных экспериментов или нападение монстров из космоса. «Атомная эра и холодная война породили два новых типа монстров: гигантских мутантов, возникших в результате испытаний ядерного оружия, и инопланетных захватчиков, стремящихся к тотальному захвату человечества» (Скал. 2009. С. 207). Например, это были фильмы «Нечто из иного мира» («The Thing from Another World», 1951, режиссер Кристиан Найби), «Оно пришло из далекого космоса» («It Came from Outer Space», 1953, режиссер Джек Арнольд), «Они!» («Them!», 1954, режиссер Гордон Дуглас), «Капля» («Blob», 1958, режиссеры Ирвин Йоворт – младший, Рассел С. Доутен – младший), «Вторжение похитителей тел» («Invasion of the Body Snatchers», 1956, режиссер Дон Сигел). В Японии аллегорией ядерной войны стала «Годзилла» (ゴジラ, 1954, режиссер Хонда Исиро).

Параллельно хоррор начал активно развиваться в других странах, в частности в Великобритании. Режиссер Майкл Пауэлл, в целом работавший в совсем других жанрах, снял картину «Подглядывающий» («Peeping Tom», 1960) – одну из наиболее известных лент про маньяков в истории жанра и кино в целом. Британский готический ужас студии Hammer Film Productions Limited начинается с переосмысления историй о Франкенштейне и Дракуле. Это «Проклятие Франкенштейна» («The Curse of Frankenstein», 1957) и «Дракула» («Dracula», 1958) Теренса Фишера. Звездами британского хоррора в 1960-х годах стали Кристофер Ли и Питер Кушинг, которые еще долгое время являлись лицом жанра как такового. Во Франции в 1950-х годах хоррор не производился массово, но несколько фильмов вошли в канон: триллер «Дьяволицы» («Les diaboliques», 1954, режиссер Анри Жорж Клузо) и «Глаза без лица» («Les yeux sans visage», 1960, режиссер Жорж Франжю).

Одним из первых итальянских режиссеров, работавших в жанре ужасов, стал Марио Бава. Его «Маска Сатаны» («La maschera del demorio», 1960) была выкуплена независимой компанией American International Pictures для проката в США: фильм был дублирован на английский язык и выпущен в 1961 году под названием «Black Sunday» («Черное воскресенье»). На волне успеха «Маски Сатаны» American International Pictures также приобрела права на прокат хоррор-антологии Бава «Три лица страха» («I tre volti della paura», 1963) и выпустила ее в США в 1964 году под названием «Black Sabbath» («Черная суббота»). Бава стал самой важной фигурой в итальянском хорроре 1960-х годов (Dixon. 2010. Р. 109). Позднее одними из наиболее известных итальянских авторов, снимавших хоррор, станут Дарио Ардженто, который сформировал итальянский субжанр хоррора джалло, Лучио Фульчи, снимавший итальянские фильмы про зомби, и Руджеро Деодато, специализировавшийся на эксплуатации каннибалов и других жестоких картинах. В 1960-х годах в Японии появились такие фильмы ужасов, как «Кайдан. Повествование о загадочном и ужасном» (怪談, 1964, режиссер Масаки Кобаяси) и «Женщина-демон» (鬼婆, 1964, Канэто Синдо).

Картина «Тинглер» («The Tingler», 1959) Уильяма Касла стала не только знаковой для американского хоррора содержательно, но и известна благодаря маркетинговым приемам (в некоторых залах под сиденьями были установлены вибрирующие устройства, чтобы стимулировать испуг). Картины Альфреда Хичкока «Психо» («Psycho», 1960) и «Птицы» («Birds», 1963) оказали серьезное влияние на облик современного хоррора. Особенно это касается «Психо», в котором была показана жестокая для своего времени сцена убийства в ванной комнате. Критик Мэтт Глесби начинает разбирать «анатомию страха в кино» именно с «Психо», отмечая, что эта картина навсегда изменила восприятие хоррора (Glasby. 2020. Р. 13); киновед Кэрол Кловер считает, что субжанр слэшер формировался в период с 1960 до 1974 год – начиная с «Психо» и заканчивая «Техасской резней бензопилой» («The Texas Chain Saw Massacre», 1974, режиссер Тоуб Хупер) (Кловер. 2014). Писатель и критик Ким Ньюман в своей книге «Кошмарные фильмы» называет современными те ужасы, которые стали снимать с 1960-х годов, то есть начиная с «Психо» (Newman. 1988). К знаковым студийным хоррорам начала 1960-х годов можно отнести «Что случилось с Бэби Джейн?» («What Ever Happened to Baby Jane?», 1962, режиссер Роберт Олдрич) и «Призрак дома на холме» («The Haunting», 1963, режиссер Роберт Уайз), который встал у истоков субжанра дом с привидениями (haunted house). Тогда же режиссер Хершел Гордон Льюис заложил основы субжанра гор (gore – «кровь»), сняв независимые культовые фильмы «Кровавый пир» («Blood Feast», 1963) и «Две тысячи маньяков» («Two Thousand Maniacs!», 1964). В картинах такого рода акцент делался на расчленении и обильном изображении крови, что было характерно для эксплуатационного кино в целом.

В 1968 году вышла лента Джорджа А. Ромеро «Ночь живых мертвецов» («Night of the Living Dead») – первая для субжанра фильмов о зомби (таких, какими мы их знаем): после данной картины «зомби» будут называть не жертв колдунов вуду (как в фильме «Белый зомби»), а именно живых мертвецов, придуманных Ромеро. «Психо», «Кровавый пир» и «Ночь живых мертвецов» сформировали тренд фильмов ужасов следующих десятилетий – возрастающую откровенность изображения кровавых сцен (Kendrick. 2009. Р. 82). В целом в США хоррор всегда развивался в двух направлениях. С конца 1960-х годов этот тренд стал еще более очевиден, чем раньше. Во-первых, это большие проекты Нового Голливуда: «Ребенок Розмари» («Rosemary’s Baby», 1968, режиссер Роман Полански), «Изгоняющий дьявола» («The Exorcist», 1973, режиссер Уильям Фридкин), «Челюсти» («Jaws», 1975, режиссер Стивен Спилберг), «Омен» («The Omen», 1976, режиссер Ричард Доннер) и т. д. Во-вторых, параллельно с дорогостоящими лентами выходили независимые картины, оказавшие даже большее влияние на эволюцию хоррора: «Техасская резня бензопилой» («The Texas Chain Saw Massacre», 1974, режиссер Тоуб Хупер), «У холмов есть глаза» («The Hills Have Eyes», 1977, режиссер Уэс Крейвен), «Рассвет мертвецов» («Dawn of the Dead», 1978, режиссер Джордж А. Ромеро), «Хэллоуин» («Halloween», 1978, режиссер Джон Карпентер) (Дегтярев. 2023. С. 37–58), «Фантазм» («Phantasm», 1979, режиссер Дон Коскарелли) и т. д. Обычно именно творчество Джорджа А. Ромеро, Уэса Крейвена, Тоуба Хупера, Джона Карпентера и других авторов с 1970-х годов называется исследователями современным хоррором (modern horror) (Phillips. 2012). Так или иначе эти авторы определили тематику, стилистику и отчасти идеологию жанра ужасов, существующие и востребованные в XXI веке. При этом и студийные, и независимые фильмы сегодня регулярно переснимаются в качестве ремейков, а некоторые работы обоих направлений превратились в успешные и все еще развивающиеся франшизы. Это произошло, например, с фильмом «Чужой» («Alien», 1979, режиссер Ридли Скотт), ставшим иконой научно-фантастического хоррора.

В Канаде фильмы ужасов снимали на протяжении всей истории существования кино, но как таковой жанр начал развиваться с 1960-х годов, а в 1970-х годах уже процветал и в итоге сложился в сильную национальную традицию (Vatnsdal. 2014). Одной из первых картин, которую можно назвать слэшером без каких-либо оговорок, была именно канадская лента «Черное рождество» («Black Christmas», 1974, режиссер Боб Кларк). Наиболее известным канадским режиссером, работавшим в жанре ужасов, стал Дэвид Кроненберг, фактически создавший субжанр телесный хоррор и впоследствии перебравшийся в Голливуд. В 1986 году критик Филип Брофи ввел в киноведческий жаргон термин «ужасность», или «хорральность» (horrality) (Brophy. 1986. Р. 5), чтобы с его помощью зафиксировать и описать состояние изменившегося в 1970-х годах жанра. Брофи говорил о возросшей роли спецэффектов в хорроре и о том, что они придали жанру форму кинематографического реализма, используемую для изображения полного разрушения тела. Тем самым в хорроре наметился отказ от психологии в пользу физиологии, а такие картины, как «У холмов есть глаза», описывались как кинематографические карнавальные аттракционы эмоций.

В 1980-х годах ужасы все больше становятся мейнстримными, превращаясь во франшизы, что стало, например, с фильмами «Хэллоуин» (1978) и «Пятница, 13-е» («Friday the 13th», 1980, режиссер Шон Каннингем). Популярные американские хорроры, появившиеся в 1980-х годах, в итоге также стали сериями: «Зловещие мертвецы» («The Evil Dead», 1981, режиссер Сэм Рэйми), «Кошмар на улице Вязов» («A Nightmare on Elm Street», 1984, режиссер Уэс Крейвен), «Реаниматор» («Re-Animator», 1985, режиссер Стюарт Гордон), «Детские игры» («Child’s Play», 1988, режиссер Том Холланд) и др. То же произошло с британским сплэттерпанк-фильмом «Восставший из ада» («Hellraiser», 1987), ставшим первым режиссерским опытом писателя Клайва Баркера. Параллельно с этим режиссеры начали массово адаптировать романы и рассказы Стивена Кинга для больших экранов, что активно продолжается до сих пор. По причине массовизации хоррора некоторые критики назвали процесс франшизации «макдональдизацией ужаса» (Wells. 2000. P. 93). Некоторые авторы даже попробовали применять к фильмам и книгам ужасов, про которые писал Филип Брофи, термин «антихоррор» (Badley. 1995. Р. 36, 104). Вместе с тем все названные картины пользовались невероятным успехом среди фанатов жанра. Хотя в 1980-х годах произошел бум популярности хоррора, большинство критиков, как правило, не считали фильмы ужасов особенно качественными (Booker. 2022). Вследствие распространения видеомагнитофонов ужасы начали снимать в массовом порядке, многие из которых были предельно низкого качества и поэтому выходили сразу на видеокассетах, минуя прокат – формат, получивший название DTV (direct-to-video – «сразу-на-видео»). С тех пор это стало крупной нишей (в том числе коммерческой), и такие фильмы в большом количестве выходят до сих пор: теперь это называется VOD (video on demand – «видео по запросу») – система предоставления контента по запросу пользователя, чаще всего термин применяется в отношении стриминговых платформ, онлайн-кинотеатров и телевидения. Наиболее жестокие фильмы ужасов, распространяемые в Великобритании на видеокассетах, в середине 1980-х годов стали предметом дискуссий, вызвали моральную панику и в итоге были стигматизированы как «видеомерзости» (video nasties) и запрещены (Petley. 2013). В 1980-х годах становятся востребованными среди фанатов фильмы, снятые и распространяемые студией Troma Entertainment, часто характеризуемые как «трэш» (trash), и в целом трэш-хоррор в созданной стилистике (Ziemba. 2013).

Общепризнанно, что 1990-е годы стали «плохим десятилетием» для хоррора (Tyler. 2021), а по другим оценкам – «худшим» (Bussey. 2016). Тем не менее фильмы в жанре продолжали выходить: кроме франшизации и активной экранизации Стивена Кинга, характерных для нового десятилетия, появилось несколько оригинальных проектов. В частности, это «В пасти безумия» («In the Mouth of Madness», 1994) Джона Карпентера (Дегтярев. 2023. С. 206–232), очередная адаптация истории про графа Дракулу Фрэнсиса Форда Копполы «Дракула Брэма Стокера» («Bram Stoker’s Dracula», 1992), экранизация комиксов «Блэйд» («Blade», 1998, режиссер Стивен Норрингтон) и др. Самым успешным фильмом ужасов 1990-х годов оказался «Крик» (Scream, 1996, режиссер Уэс Крейвен), который часто называют образцом постмодернистского кинематографа (Wee. 2005; Pheasant-Kelly. 2018), который, впрочем, официально позиционировался как триллер (West. 2019. P. 26). В 1999 году вышла кинолента «Ведьма из Блэр. Курсовая с того света» («The Blair Witch Project», режиссеры Дэниел Мирик, Эдуардо Санчес), заложившая основу субжанра найденная пленка, который стал одним из самых востребованных в последующие декады. В других странах появлялись новые авторы, работавшие в жанре хоррор. В середине 1990-х годов в Мексике свой первый полнометражный хоррор-фильм «Хронос» («Cronos», 1992) выпустил Гильермо дель Торо, в Испании вышли картины «Дипломная работа» («Tesis», 1996) Алехандро Аменабара и «День зверя» («El día de la bestia», 1995) Алекса де ла Иглесиа. В Новой Зеландии хитом стал сплэттер – зомби фильм «Живая мертвечина» («Braindead», 1992) Питера Джексона. В Италии вышла картина «О смерти, о любви» («Dellamorte Dellamore», 1994, режиссер Микеле Соави). В Гонконге активно производили картины категории III, содержащие много сцен насилия и секса, а также имеющие отношение к хоррору, например «Нерассказанная история» (八仙飯店之人肉叉燒飽, 1993, режиссеры Герман Яу, Дэнни Ли) и «Синдром эбола» (伊波拉病毒,1996, режиссер Герман Яу). В итоге сама категория III стала своеобразным национальным субжанром кино. К концу десятилетия появились первые фильмы, определившие J-horror.

Несмотря на то, что в некоторых странах в XX веке фильмы ужасов занимали важную нишу кинопроизводства (Италия, Испания, Австралия, Гонконг и т. д.), расцвет жанра в глобальном масштабе произошел именно в XXI веке. Кроме того, что некоторые исследователи называют азиатским бумом в хорроре (Jones. 2005. Р. 51), во Франции возникло направление нового экстрима (West. 2016), распространившееся к концу 2000-х годов на всю Европу (The new extremism in cinema: from France to Europe. 2011). Многие картины этого направления либо являются непосредственно ужасами, либо содержат слишком откровенные сцены насилия, поэтому часто классифицируются как хоррор. В Великобритании вышли картины «28 дней спустя» («28 Days Later», 2002, режиссер Дэнни Бойл), «Спуск» («The Descent», 2005, режиссер Нил Маршалл) и комедийный зомби-хоррор «Зомби по имени Шон» («Shaun of the Dead», 2004, режиссер Эдгар Райт). В Норвегии появилась серия фильмов-слэшеров «Остаться в живых» («Fritt vilt», 2006, режиссер Роар Утхауг). Хитом в глобальном масштабе стал «Ночной дозор» (2004, режиссер Тимур Бекмамбетов) – экранизация одноименной книги Сергея Лукьяненко.

В 2000-х годах произошел бум ремейков и ребутов хоррора 1970-х и 1980-х годов, не спадающий до сих пор, что будет отражено в дальнейшем: «Техасская резня бензопилой» («The Texas Chainsaw Massacre», 2003, режиссер Маркус Ниспел), «Рассвет мертвецов» («Dawn of the Dead», 2004, режиссер Зак Снайдер), «У холмов есть глаза» («The Hills Have Eyes» 2006, режиссер Александр Ажа), «Хэллоуин 2007» («Halloween», 2007, режиссер Роб Зомби), «Последний дом слева» («The Last House on the Left», 2009, режиссер Дэннис Илиадис), «Пятница, 13-е» («Friday The 13th», 2009, режиссер Маркус Ниспел), «Кошмар на улице Вязов» («A Nightmare on Elm Street», 2010, режиссер Сэмюэл Байер), «Нечто» («Thing», 2011, режиссер Маттис ван Хейниген – младший), «Зловещие мертвецы» («Evil dead», 2013, режиссер Федерико Альварес) и др. В 2004 году в прокат вышла «Пила» («Saw», 2004, режиссер Джеймс Ван), подарившая миру нового узнаваемого монстра (убийцу по прозвищу Конструктор) и ставшая в итоге одной из самых востребованных франшиз. Картина повлияла на формирование субжанра пыточное порно. Режиссер первой картины серии «Пила» Джеймс Ван впоследствии запустил еще несколько хоррор-франшиз, таких как «Астрал» («Insidious», 2010) и «Заклятие» («The Conjuring», 2013), ставшие вселенными со множеством спин-оффов. В 2002 году благодаря режиссеру Полу У. С. Андресону появилась адаптация популярной видеоигры «Resident Evil» («Обитель зла», 1996 – наст. вр.), заложившая основу одноименной кинофраншизы, и т. д. В 2010-х годах появились новые субжанры хоррора. Это скринлайф хоррор (screenlife horror), одним из самых узнаваемых представителей которого является «Убрать из друзей» («Unfriended», 2014, режиссер Леван Габриадзе). Стали снимать картины, которые критики, а затем и ученые объединили в единый цикл, определив этот субжанр как постхоррор – независимый арт-хоррор, в котором действие не центрируется на монстре (Church. 2021). Возникают студии, которые специализируются в основном на фильмах ужасов, например Bloomhouse (основана как Blumhouse Productions в 2000 году, переименована в 2002-м), а также стриминговые сервисы, посвященные почти одному хоррору и смежным жанрам наподобие триллера, к примеру платформа Shudder (основана в 2015 году). В рамках возникновения и развития «качественного телевидения», популяризации телевизионных сериалов, развития стриминговых платформ, производящих сериалы, нашел свое место и жанр хоррор. В XXI веке вышли такие успешные франшизы, как «Ходячие мертвецы» («The Walking Dead», 2010–2022), которые породили огромное количество спин-оффов, «Американская история ужасов» («American Horror Story», 2011 – наст. вр.) и т. д. Кроме всего прочего, непосредственно хоррору посвящены специальные фестивали, такие как Cine-Excess и Frightfest. Одним из старейших хоррор-фестивалей остается Международный фестиваль фантастических фильмов в Жерармере, состоявшийся впервые в 1994 году (в 1973–1993 годах проводился Международный фестиваль фантастических фильмов в Авориазе (Аворья)). В Москве с 2010 года проходит Московский международный кинофестиваль остросюжетного кино и фильмов ужасов «Капля». Все эти тенденции находят отражение в академических исследованиях.

Поскольку некоторые исследователи позиционируют триллеры как хорроры (например, в книжной серии «Адвокаты дьявола», посвященной хоррору, ученые позиционируют как фильмы ужасов триллеры «Безумие» («Frenzy», 1972) Альфреда Хичкока, «Разыскивающий» («Cruising», 1980) Уильяма Фридика, «Мыс страха» («Cape Fear», 1991) Мартина Скорсезе и «Молчание ягнят» («The Silence of the Lambs», 1991) Джонатана Демми (Forshaw. 2013; Cooper. 2018; Ercolani, Stiglegger. 2020; Daniel. 2021), а другие рассматривают триллеры и хорроры в их жанровом единстве (Hanich. 2010), то нам также необходимо вкратце обсудить жанр триллер.

Триллер (thriller, от англ. thrill – «дрожать») – жанр кинематографа, центральным элементом которого выступает саспенс. Триллер, как и хоррор, может быть отнесен к метажанрам, поскольку объединяет такие крупные самостоятельные субжанры и циклы фильмов (film cycles), как психологический, политический, криминальный, шпионский, эротический, нуарный триллер и т. д. Субжанры триллера претерпевали глубокую трансформацию и принимали различные формы. Так, нуарный триллер исторически соответствовал циклу классического нуара, а эротический триллер развивался преимущественно в США в середине 1980-х – конце 1990-х годов. К числу режиссеров, которые активно работали в жанре и оказали на него заметное влияние, относят Фрица Ланга, Альфреда Хичкока, Брайана де Пальму (творчество которого часто рассматривается и в контексте фильмов ужасов), Эдриана Лайна, Дэвида Финчера и др.

Ученые обнаруживают докинематографические истоки жанра в конце XVIII века и возводят их к готическому роману, далее прослеживают в викторианском сенсационном романе XIX века, в ранних детективных и мелодраматических литературных произведениях. К началу XX века триллер достиг зрелости в таких формах, как детективный роман, шпионская история и постготический хоррор (Rubin. 1999. P. 266). Многие исследователи считают, что триллер как жанр кинематографа не поддается строгому определению, так как характеризует широкий сегмент разного типа кинематографа. Поэтому для одних специалистов это «не жанр в строгом смысле, а скорее стиль, охватывающий разные жанры кино» (Kuhn, Westwell. 2012. Р. 430); для других это зонтичный жанр (umbrella genre), объединяющий большой корпус картин (Derry. 1988. P. 63; цит. по: Rubin. 1999. P. 10); для третьих это, собственно, метажанр (Rubin. 1999. P. 4). Из-за размытости жанровых конвенций триллер редко выступает самостоятельным объектом изучения, в отличие от таких его элементов, как саспенс и экшен, а также провоцируемых ими телесных реакций (напряжение, шок и т. д.) (Kuhn, Westwell. 2012. Р. 1070).

Ввиду большого массива эмпирического материала исследователи сосредоточивают свое внимание не на жанре как таковом, а на его отдельных субжанрах или циклах: нуарном триллере (Horsley. 2009; Aziz. 2012), американском триллере 1970-х годов (Cobley. 2000), вигилантном триллере (Edwards. 2022), эротическом триллере (Williams. 2005) и др. Предлагаются различные классификации жанра – исторические или тематические. Так, Мартин Рубен выделяет три исторических периода в развитии триллера как жанра кино: период формирования (до 1930-х годов), классический период (раннее творчество Хичкока, нуар, шпионское кино, зрелые фильмы Хичкока и т. д.) и современный период, берущий начало с расцвета «новой волны» во Франции, запуска бондианы и т. д. Рубен на отдельных примерах разбирает детективный триллер, психологический криминальный триллер, шпионский триллер и полицейский триллер (Rubin. 1999). Чарльз Дерри, исключив из анализа жанра шпионские, полицейские и иные фильмы, предпочел не прослеживать историческую эволюцию формы триллера и предложил собственную таксономию, основанную на тематическом и сюжетном содержании картин: триллер об обретенной идентичности, психотравматический триллер, триллер о моральном противостоянии, триллер о невиновных в бегах и др. (Derry. 1988; Rubin. 1999. Р. 9–10; Williams. 2005. Р. 32). Почти все исследователи жанра сходятся в том, что определяющим элементом триллера является саспенс и связанный с ним режим зрительского восприятия. Так, Сьюзан Хейворд уделяет особое внимание психологическому аспекту триллера, фактически отожествляя триллер с его субжанром – психологическим триллером. Ключевым аспектом саспенса Хейворд называет запутанность сюжета, вызывающую волнение и беспокойство зрителей; тем самым триллер играет на человеческих страхах, инфантильных и подавляемых фантазиях. По мнению исследовательницы, в основе психологического триллера лежат садомазохизм, безумие и вуайеризм. Например, убийца, выслеживающий и ловящий жертву серией сложных садистических приемов, чаще всего страдает душевным расстройством, которое и объясняет его действия (Hayward. 2000. P. 440–442).

Мартин Рубен характеризует триллер как не только качественное, но и количественное понятие, требующее наличия определенных элементов и определенной степени их концентрации в произведении. Почти любое повествовательное и жанровое кино можно считать в той или иной степени захватывающим (передающим напряжение, остроту ощущений, чувство бегства от рутины), но некоторые фильмы захватывают настолько, что вследствие избытка саспенса переходят в категорию триллера. Так, триллер характеризуется сверхконцентрацией определенных качеств: сгущения атмосферы, экшена, интриги. В какой-то степени эти элементы становятся самоцелью для авторов триллеров, причем для них важен не только избыток чувств, но и то, какие именно чувства акцентируются: в первую очередь они хотят добиться напряжения, испуга, ощущения таинственности, возбуждения, волнения и т. д. (Rubin. 1999. Р. 5). Как отмечает Рубен, избыточные чувства в триллере часто образуют конкретные сочетания: юмор и напряжение, страх и волнение, удовольствие и боль. Наложение этих эмоциональных реакций порождает двойственность: зритель воспринимает кино противоречиво, попеременно испытывая то тревогу, то удовольствие, то отождествляя себя с героями, то отстраняясь от них, и это напряжение во многом служит причиной популярности триллеров (Rubin. 1999. Р. 6).