Полная версия:

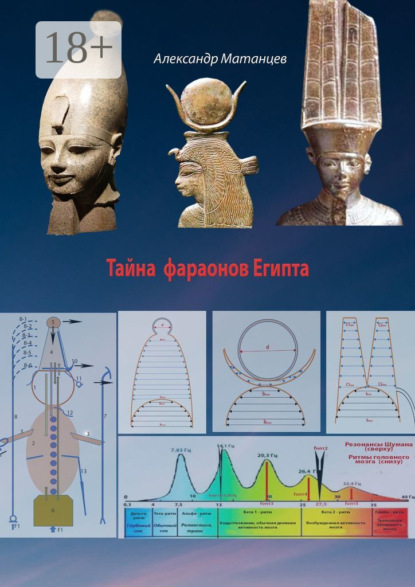

Тайна фараонов Египта

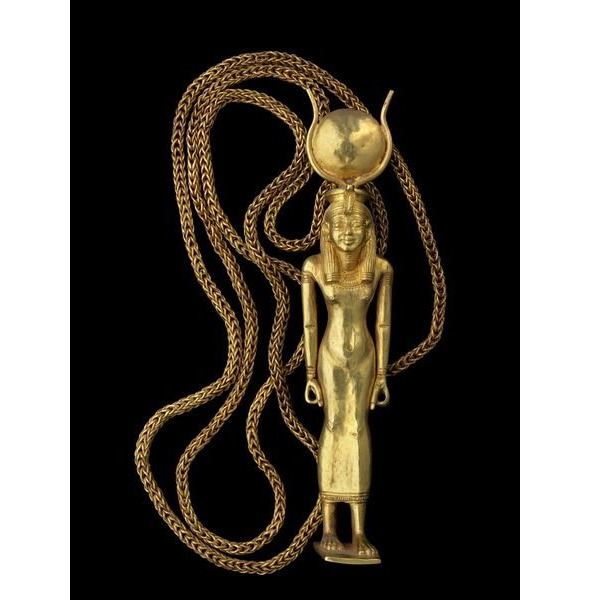

Рис. 95. Подвеска [243]

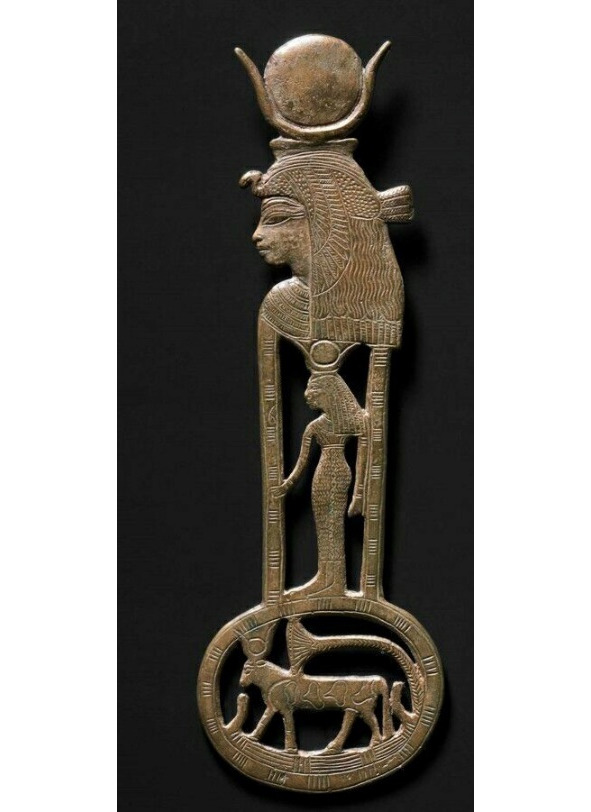

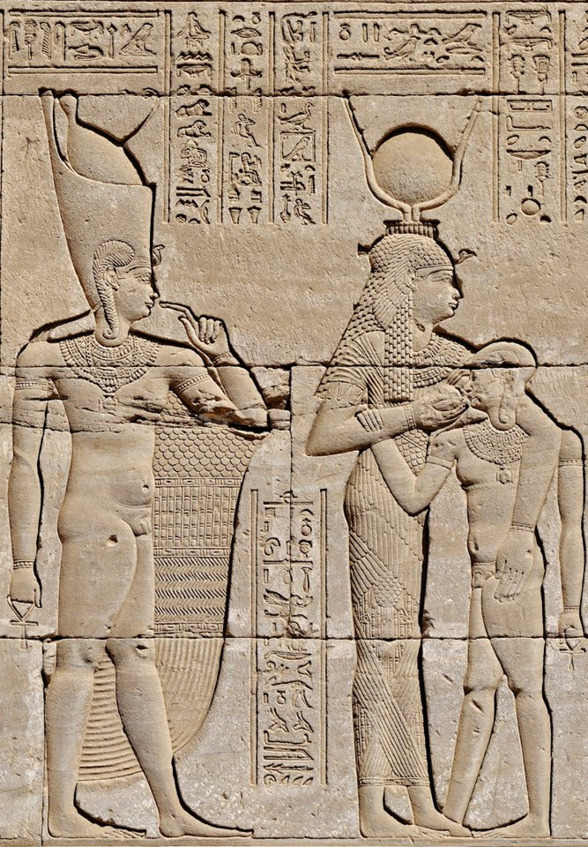

Рис. 96. Египетские боги [178]

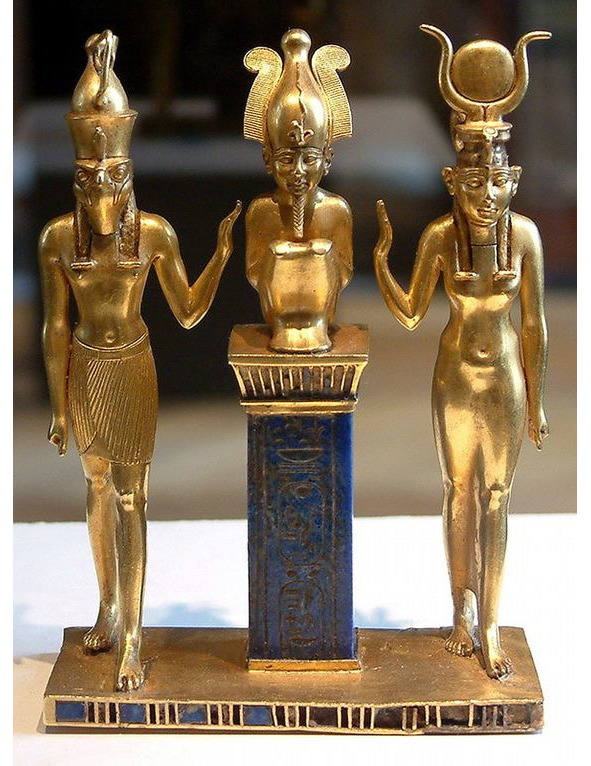

Рис. 97. Лувр. Древний Египет [89]

Рис. 98. Египетские фараоны [106]

Рис. 99. Хатхор, Осирис, Египет [109]

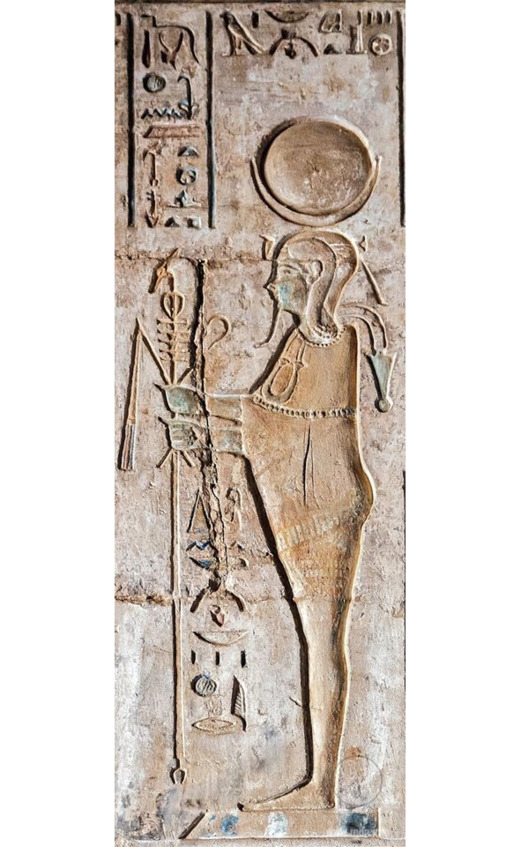

Рис. 100. Храм Хатхор [114]

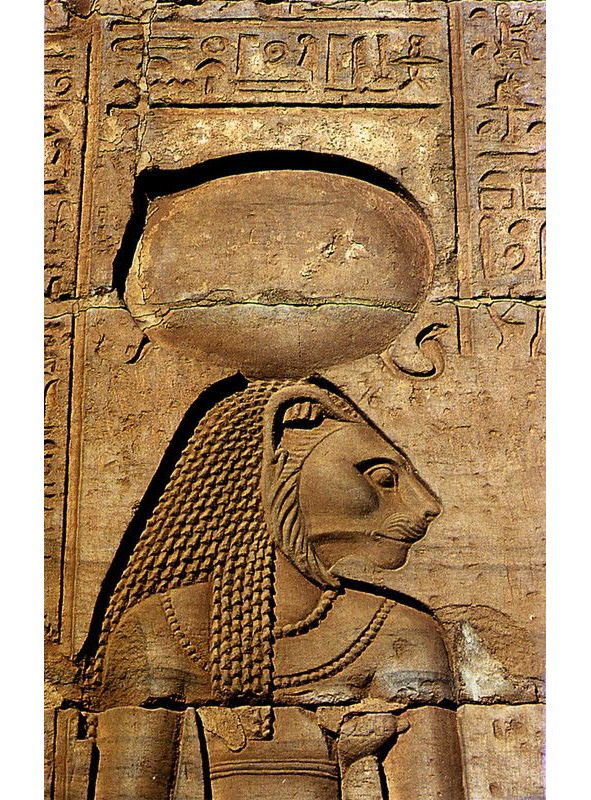

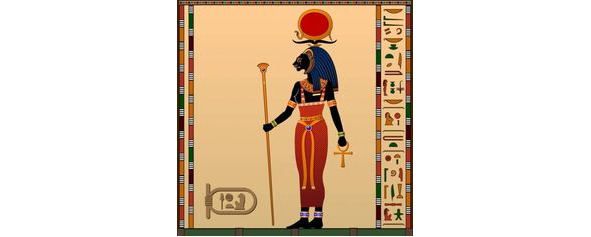

Рис. 101. Sekhmet [244]

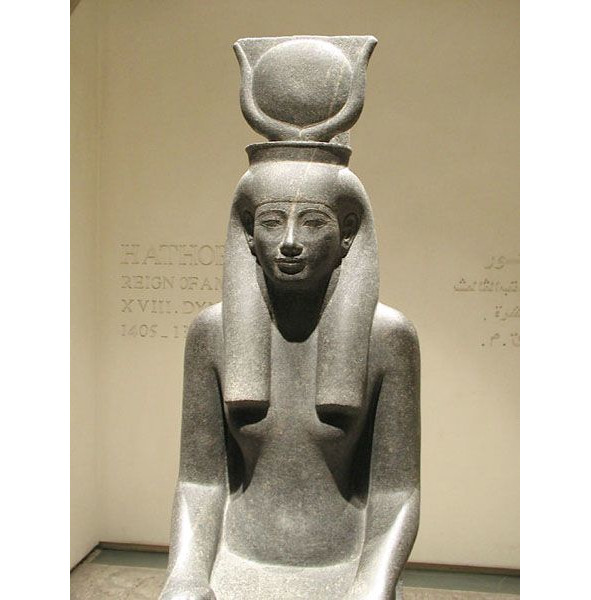

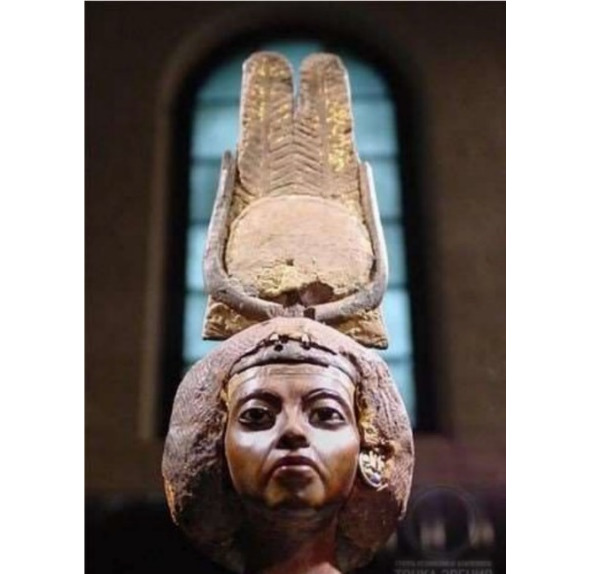

Рис. 102. Богиня Хатхор [245]

Рис. 103. Египетские боги [178]

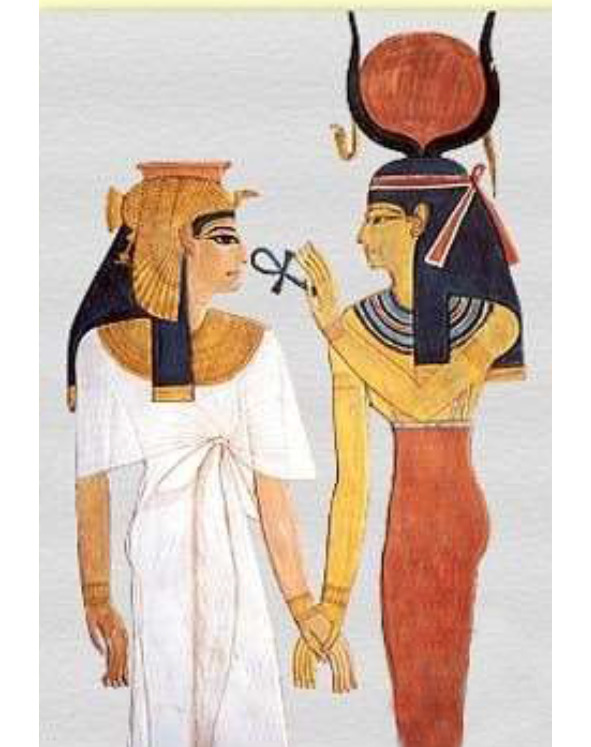

Рис. 104. Египетские богини [178]

Рис. 105. Египетские боги [227]

Рис. 106. Египетские боги [227]

Рис. 107. Египетские боги [227]

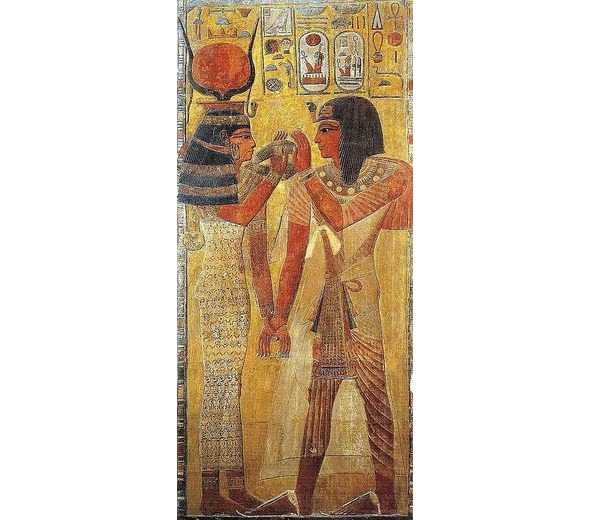

Рис. 108. Египетские фрески [246]

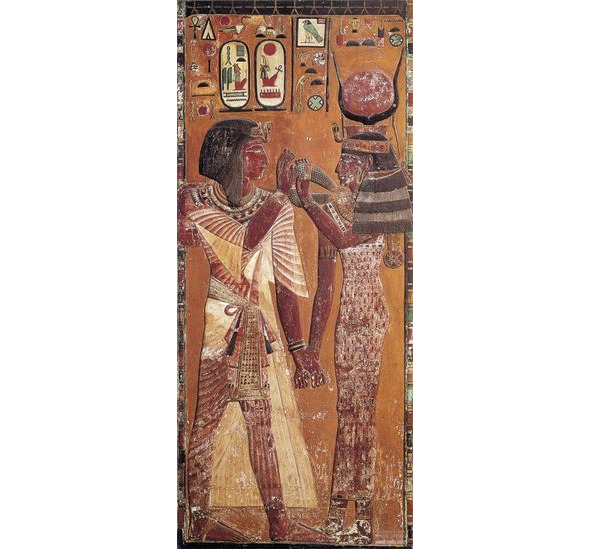

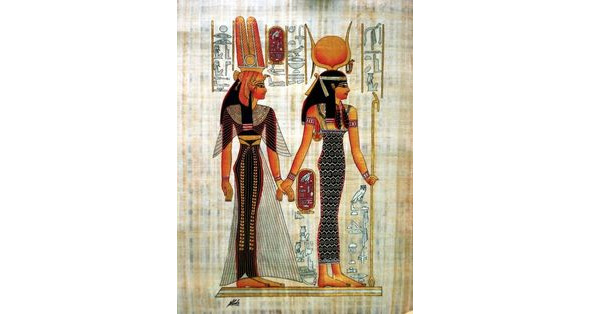

Рис. 109. Египетские богини [178]

еперь подведем некоторые итоги по изображению богов и фараонов с шарообразными коронами с отдельными дополнительными элементами (рис. 70 – рис. 109). Здесь имеются закономерности:

– рога по краям шарообразной формы вместе с уреем (коброй) и диадемой, показанной на рис. 3, рис. 310 – рис. 312, называемой сешед, служат для приема и передачи звуковых волн;

– шарообразная форма настроена внутри на резонанс с величиной частоты, которая будет рассмотрена далее, способствующая гармоническому состоянию организма;

– из многих изображений на рис. 76, рис. 78, рис. 80, рис. 81, рис. 87, рис. 101, рис. 105, рис 106, рис 107, рис. 114 хорошо видно, что с одной стороны шарообразной формы торчит «хвостик» или кончик, который служил для частотной настройки.

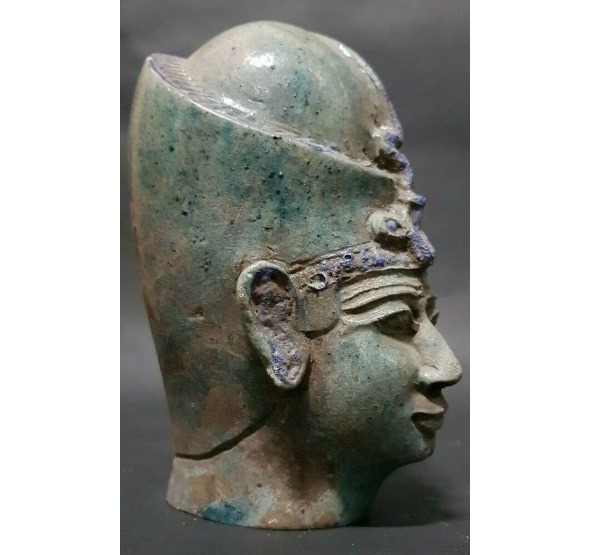

Теперь переходим к разновидности шарообразной формы короны, закрытой другими элементами, например, полой цилиндрической формой и так далее: рис. 110 – рис. 113.

Именно такую форму короны имел знаменитый фараон Египта Рамзес II 112 и рис.113.

Рис. 110. Фараон Toya [247]

Рис. 111. Фараон Amenmesse [248]

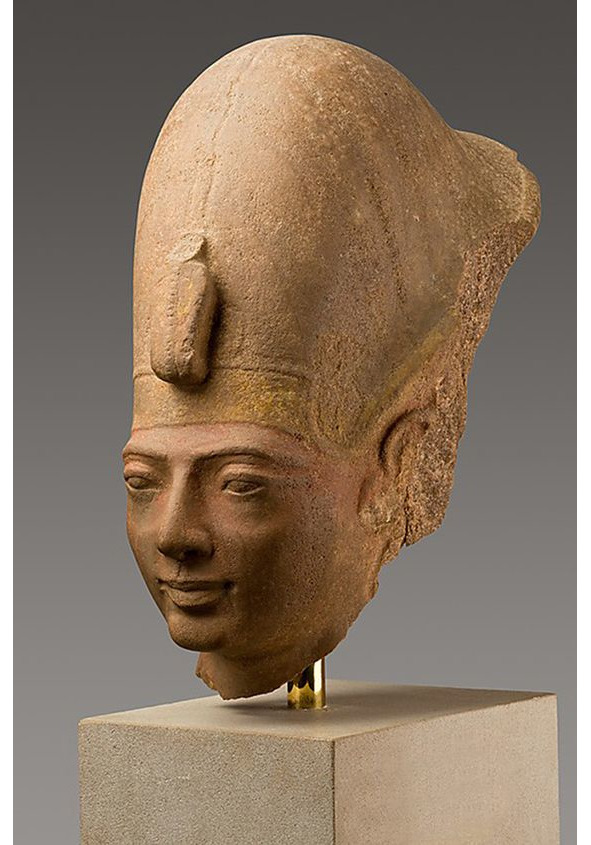

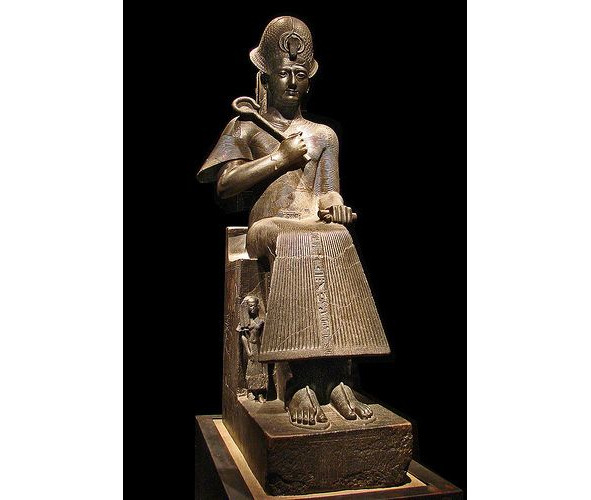

Рис. 112. Фараон Ramses II [249]

Рис. 113. Статуя Рамсеса II. Егиетский музей в Турине [250]

Рамсес II Великий [174] (также может произноситься как «Рамесес» или «Рамзес», чаще всего упоминается как Рамсес Великий) – третий фараон XIX-й Династии эпохи Нового Царства, который родился в 1303 году до н.э., умер в июне или августе 1213 года до н.э. и царствовал в период с 1279 по 1213 гг. до н. э. Довольно часто он рассматривается в качестве величайшего и самого могущественного фараона в египетской хронологии. Его преемники и более поздние египтяне называли его «Великим предком». Фараон Рамсес II осуществил несколько военных экспедиций в Левант, таким образом установив египетский контроль над землями Ханаана. Он также совершил походы на юг, в Нубию, что запечатлено в надписях в храмах Калабша и Герф-Хусейна.

В возрасте четырнадцати лет Рамсес II был назначен принцем-регентом своего отца Сети I. Заняв царский престол еще в молодом возрасте, он, как известно, правил Египетской империей на протяжении 66 или 67 лет. Оценки возраста, в котором он скончался, различаются, однако наиболее вероятным считается, что на момент смерти фараону было 90 или 91 год. Для Рамсеса II засвидетельствовано беспрецедентное в древнеегипетской истории количество фестивалей «хеб-сед» (юбилейное празднество, которое отмечалось на 30-й год правления монарха, а затем – каждые 3 года) – четырнадцать, т.е. больше, чем у любого другого фараона. После смерти правитель был похоронен в своей гробнице в Долине Царей, однако позднее его тело вместе с другими мумиями египетских монархов было перемещено в царский скальный тайник, где и было обнаружено в 1881 году. В настоящее время мумия Рамсеса Великого хранится в Каирском музее.

Значительная часть правления фараона была посвящена строительству новых городов, храмов и памятников. Он заложил в Дельте Нила новую столицу – город Пи-Рамсес – в качестве основного форпоста для своих завоевательных походов в Сирию.

Рамсес II приложил значительные усилия, чтобы скрыть происхождение своей жены. Нефертари или Нефертити была не только супругой и матерью сыновей фараона, но также принимала активное участие в политических процессах, таких как переговоры с хеттами, поскольку именно ее переписка с хеттской царицей Путухепой стала одной из основ будущего мирного процесса.

Любовь, которую фараон исповедовал по отношению к Нефертити, была столь сильна, что он приказал построить для нее второй храм в Абу-Симбеле, где царица была преподнесена в образе богини Хатхор, и ее статуи имели такой же размер, как и у самого царя, что являлось довольно необычным для Египта. К сожалению, вполне вероятно, что Нефертити так и не удалось увидеть открытие своего храма, поскольку она умерла до его открытия, на 26-й год правления фараона. Ее гробница, QV66, содержит наиболее хорошо сохранившиеся настенные росписи во всей Долине Цариц.

Колоссальная статуя Рамсеса II изначально была обнаружена в мемфисском дворце фараона, и в 1955 году ее заново реставрировали и установили на площади Рамсеса в Каире. В августе 2006 года несколько подрядчиков решили убрать 3200-летнюю статую с площади в виду того, что из-за большого количества выхлопных газов ее состояние начало резко ухудшаться. Новым местом расположения 83-тонного изваяния Рамсеса была выбрана площадь перед строящимся зданием Нового Египетского музея возле плато Гиза.

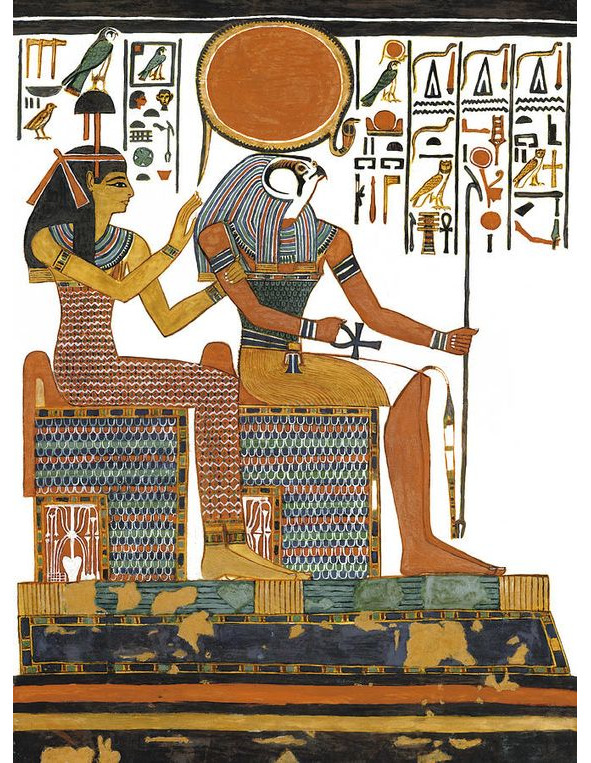

Рис. 114. Боги Hathor and Re [251]

Покров тайны не позволяет нам узнать больше об истинных правителях Египта – жрецах. Мы имеем в виду не простых жрецов, которые были в каждом селении и которым приходилось навещать больных и умирающих, присутствовать при рождении детей и на похоронах, которые знали все – от основ медицины и кораблестроения до земледельческих циклов и талисманов, охраняющих дома. Мы имеем в виду тех, кто находился на вершине теократической пирамиды.

Нужно отметить, что благодаря высокому уровню религиозности египетского народа, обособленности от иностранцев и к тому же знания некоторых механических и химических противозачаточных средств, численность населения царства на протяжении тысячелетий почти не менялась. По подсчетам, она составляла около 12 миллионов человек. Каждые пять или семь лет, в зависимости от эпохи, проводилась тщательная перепись населения.

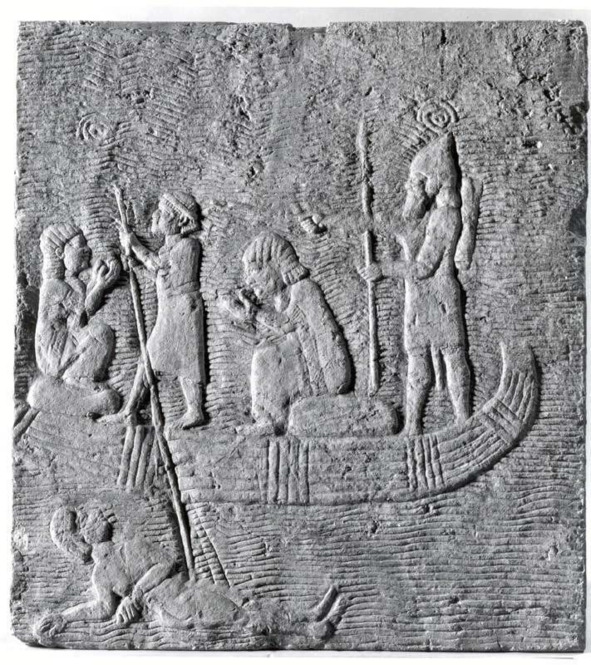

Когда Фивы были столицей, каждый год из них отплывали суда с флагами Амона. На судах находились жрецы очень высокого ранга. Они проплывали по Нилу через все известные и принадлежавшие царству земли. Если особые предзнаменования указывали на какое-нибудь селение, золоченый корабль причаливал к берегу, и жрец или кто-то из высоких особ, его сопровождавших, спускался на берег и выбирал среди детей, рожденных в этом году, по крайней мере, одного, которого забирали на корабль, чтобы по возвращении в Фивы отдать в школу жрецов. Удостоенное такой чести селение устраивало праздник, а семья избранника приобретала большой вес в обществе. Жизнь в Фивах, в Городе, была богата событиями и полна торжеств, но текла при этом мирно. Человеку нашего века очень трудно понять, как жили люди в то время, поскольку предрассудки современной эпохи, словно непроницаемая завеса, мешают нам представить столь отличный от нашего образ жизни. Возможно, его наиболее важной и интересной для нас чертой было отсутствие малейшей разобщенности: жители Фивы, несмотря на их значительное число (более 90 000 человек), всегда оставались одной большой семьей, сохраняя особую психологию, свойственную этой прочной ячейке общества. Исследователи не утверждают, что проблем не было вовсе; хорошие и плохие люди существовали во все времена, ибо нет пока надежного способа избавить человека от дурных наклонностей и качеств или же развратить добродетельного. Но правила дисциплины, естественные, практичные и легко выполнимые, поддерживали гармоничный общественный порядок и делали случаи воровства или убийства величайшим исключением, лишь подтверждавшим общее правило – мирное общежитие. Жители Фивы были людьми веселыми и уживчивыми, имели мало общего с тем стереотипом, который навязывают нам книги по истории. Умелые и работоспособные, они делали все легко и радостно, а горе или разочарование выражали так же непосредственно, как и радость.

Сравнение с артефактами других стран

Кодексы майя

Автор подробно рассмотрел в своей книге [11] календари, кодексы и богов майя и ацтеков. На рис.115 показан один из богов ацтеков Кетцалькоатль с головным убором в виде колпака, имеющего шарик или кольцо на макушке.

Рис. 115. Бог Кетцалькоатль, ацтеки [252]

Артефакты Шри Ланки

На рис. 116 показана фреска из храма в Шри Ланки. На голове этих божеств изображены формы, напоминающие макушки храмов в виде конусов с выступами. Если в действительности реализовать такие головные уборы или кроны, то можно получить сразу несколько резонансов по количеству выступов, которые могут влиять на работу организма и головного мозга.

Рис. 116. Храм в пещере Дамбу [253]

Артефакты шумер

Шуме́ры (самоназвание: шум. sag-gig-ga – «черноголовые») – древнее население Южной Месопотамии (современный Ирак), говорившее на шумерском языке. Шумеры, это древний народ, который жил много тысячелетий назад в долине рек Тигр и Евфрат. Шумеры возвели много городов и религиозных храмов. Древние шумеры изобрели колесо и развили технологию обожженного кирпича. Считается, что Шумерская астрономия и математика были точнейшими на всем Ближнем Востоке.

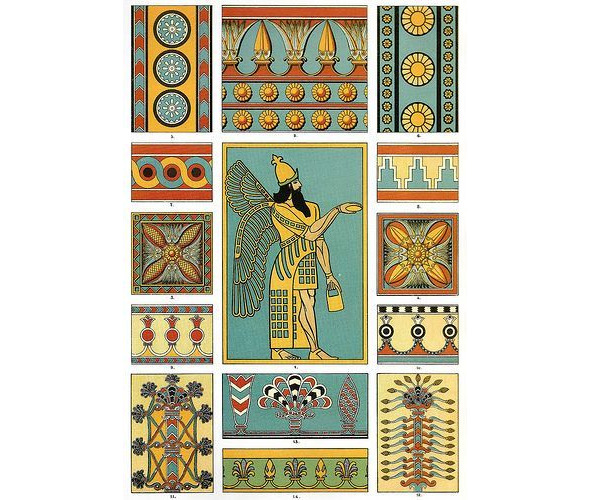

Рис. 117. Из книги Г. Хэнкока. Шумер [120]

Шлемы у древних шумер имели разную форму:

– вытянутую кверху с расширением на макушке – рис. 117;

– в виде конусообразного колпака – рис. 118 и рис. 121;

– полукруглую с выступом на макушке – рис. 119;

– конусообразную с завитушками на макушке в виде антенны – рис. 120.

Рис. 118. Шумеры. Пергамский музей в Берлине [121]

Рис. 119. Шумер [122]

Рис. 120. Шумеры, древний артефакт [123]

Рис. 121. Шумеры [124]

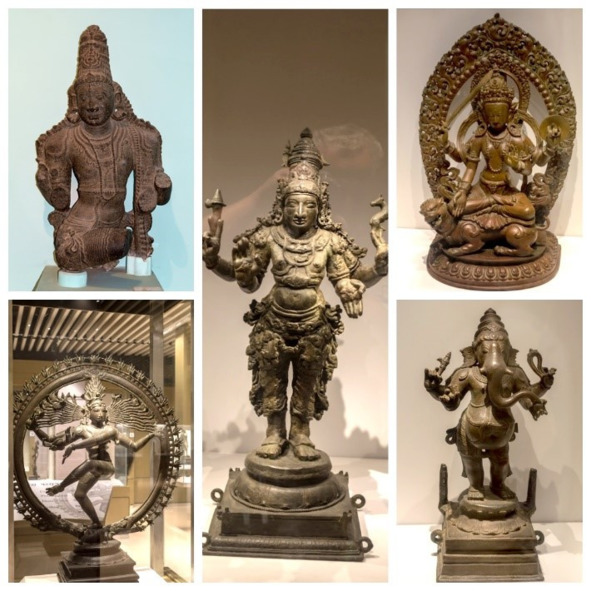

Артефакты Древней Индии

Артефакты древней Индии сильно разнообразны. Посмотрите на бонзовые статуэтки (рис. 122, рис. 123) под названием Bhairava-bhairavi. Две фигуры сидят на оригинальных круглых подставках типа пуфиков, держат в руках сразу по три разных жезла, похожие на египетские анхи, джеды и даже камертон. На головах у них шлемы. Эти шлемы совершенно необыкновенные, они трехступенчатые с расширением на макушке. В таких шлемах могли формироваться низкочастотные волны разной калиброванной величины. Если возбуждающим воздействием для формирования резонансных волн в шлеме в армии Александра Македонского служили звуки труб, крики воинов и даже резонансы Шумана на сейсмически активных территориях, о чем автор показал в книге [26], то у этих фигурок, резонансы в шлеме могут возникать под действием жезлов, расположенных в руках. Общее только одно: металлический вытянутый шлем с расширением на макушке. Однако в индийском шлеме резонансов значительно больше.

Рис. 122. Артефакт Индии. Bhairava-Bhairavi, бронзовые статуэтки [125]

Рис. 123. Артефакт Индии. Brairava-Brairavi, другая сторона статуэток [125]

Рис. 124. Национальный музей Индии [126]

Рис. 125. Миниатюра из бронзы, Индия [127]

В других индийских артефактах шлемы без выступов, иногда с рисунком, как на рис. 126 и рис. `127, а иногда ровные – рис. `125. Общее с коронами у богов и фараонов Египта – наличие расширенной, иногда шарообразной формы на макушке.

Рис. 126. Гаруда Индия [129]

Рис. 127. Гаруда, Индия [129]

Таким образом, схожесть шлемов или корон в артефактах Индии с артефактами Египта и со шлемами воинов армии Александра Македонского, состоит в наличии шарика или выпуклости на макушке шлема. Возможны отличия, но их может и не быть. Главное отличие состоит в более сложной форме, иногда имеются сразу два дополнительных кольцевых выступа на шлеме, как на рис. 122 и рис. 123, иногда – несколько художественных кольцевых выступов, как на рис. 127. Обращает на себя внимание факт наличия жезлов разного типа в руках, на рис. 122 – сразу три жезла, на рис. 124 – два жезла. Жезлы похожи на египетские, которые автор подробно описал в своих книгах [16, 17], и расширяет их число в этой книге. Главное, что эти жезлы могли излучать акустические волны, приводящие к формированию резонансных процессов в шлемах. В свою очередь, эти резонансы, если их частоты близки к жизненно важным, типа 110 и 440 Гц, приводят к гармоническому состоянию всего организма. Кроме того, могли формироваться волны в области ритмов головного мозга. Например, если эти частоты более 27 – 35 Гц, и расположены в области бета-2 ритма, то человек приходит в повышенное эмоциональное и даже возбужденное состояние, при которых он может существенно повысит свою работоспособность. Если же это воин, то при таком бета-2 ритме головного мозга с повышенными частотами, он может, как говориться, свернуть горы благодаря повышенной активности.

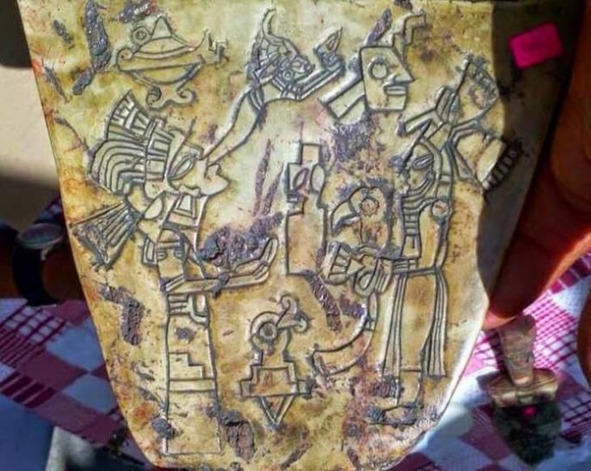

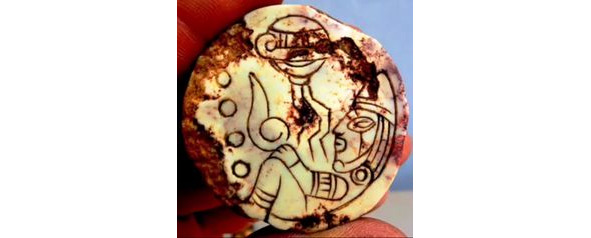

Древние артефакты Мексики

В Мексике обнаружено до 20 тысяч артефактов с изображением пришельцев и НЛО. В результет за эти артефакты развернулась борьба и даже мафиозные войны. Как известно, в уфологии около 90% артефактов – поддельные илишь 10% – настоящие. Каким же образом отличить настоящие мексиканские артефакты, например, в Эль Торо, от поддельных?

Правительство Мексики пришло на помощь исследователям. Оно рассекретило около 400 артефактов, которые считают истинными. Автор попытался использовать артефакты только из этого, рассекреченного списка мексиканским правительством.

Рис. 128. Артефакт из Мексики [130]

Рис. 129. Артефакт Мексики [131]

Рис. 130. Артефакт Эль Торо (Мексика) [132]

Мексиканские артефакты очень разнообразные. На рис. 128 представлен пришелец со скафандром, у которого на шлеме сразу три вертикальных устройства. На рис. 129, рис. 130 и рис. 131 – пришельцы со сложным шлемом, которые, кстати, позже стали применяться и у воинов.

На рис. 130 справа дано изображение шлема, подобное изображению шлемов у воинов армии Александра Македонского и напоминающие короны египетских богов. Здесь у пришельца имеется загиб макушки шлема.

Рис. 131. Артефакт Мексики [133]

Рис. 133. Артефакт Мексики [137]

Рис. 132. Артефакт Мексики [136]

Рис. 134. Артефакт Мексики [138]

Самыми близкими по изображению шлемов, из артефактов Мексики – на рис. 133 и рис. 134. На рис. 133 у пришельца на голове имеется на шлеме выступ с загибом в противоположную сторону по сравнению с воинами Александра Македонского, а на артефакте рис. 134 загиб макушки шлема – в ту же сторону.

Рис. 135. Артефакт Эль Торо (Мексика) [139]

Рис. 136. Артефакт Мексики [140]

Рис. 137. Артефакт Мексики [141]

Рис. 138. Артефакт древней цивилизации [142]

Рис. 139. Артефакт древней цивилизации [143]

На рис. 138 и рис. 139 у пришельцев имеются шлемы в виде конусообразных колпаков. Чем-то они напоминают колпаки или шлемы древних шумер.

Рис. 140. Артефакт Мексики [144]

Рис. 141. Артефакт Мексики [145]

На рис. 140 показан пришелец с шлемом, на макушке которого имеется участок с другим, меньшим диаметром, схожим с коронами богов Египта, а на рис. 142 пришелец имеет сразу два загиба шлема – в разные стороны.

Рис. 142. Артефакт Мексики [146]

Рис. 143. Артефакт Мексики [146]

На рис. 143 не очень хорошо видно, но именно здесь шлем у пришельца имеет расширение на макушке, а на артефакте на рис. 144 на шлеме пришельца имеется загиб на макушке в сторону, обратную по сравнению со шлемом воина армии Александра Македонского.

Рис. 144. Артефакт Эль Торо (Мексика) [147]

В целом, из артефактов Мексики видно, что пришельцы древних цивилизаций в шлемах имеют подобие изображений шлемов с узким верхом и расширением на макушке, как короны у богов Египта. Загиб этих шлемов может быть как в противоположную сторону, так и в ту же сторону, что в армии Александра Македонского.

Из сравнений с артефактами Индии, шумер и Мексики следует вывод о том, что такая необычная форма корон богов Египта, заимствована из древних артефактов. Отсюда следует вывод о том, что источник такой «хитрой» формы шлема исходит от древних цивилизаций, о которых известно совсем мало.

Сравнение с экипировкой воинов армии Александра Македонского

Сарисса.

Длинное копье-сарисса было неотъемлемым признаком македонской фаланги. Во времена Александра длина древка сариссы равнялась 12 локтям (5,5 м). Данные о длине древка приводит только один источник того времени – Теофраст. К 300 г. до н.э. длину древка довели до 16 локтей (7,2 м) (Полиэн, Stratagemata). Но следует иметь в виду, что данные цифры означают максимальную длину древка, тогда как большинство сарисс было короче. Асклепиодот, писавший в I в. до н.э. сообщает, что наиболее короткая сарисса времен Александра достигала в длину 10 локтей (4,5 м). Наконечник сариссы, обнаруженный под Херонеей, находится в плохом состоянии, но другой экземпляр, обнаруженный рядом с Виргинскими гробницами, имеет втулку диаметром 36 мм. Таким образом, мы можем предположить, что диаметр древка сариссы равнялся 32—38 мм. Наконечник сариссы из Вергины имеет длину 510 мм при массе 1,13 кг. Пятка копья была короче и легче: 45 см в длину и 1 кг массой. Масса всей сариссы длиной 5,5 м достигала 6,3—6,8 кг, то есть она была раз в семь тяжелее обычного гоплитского копья. Характерной деталью сариссы была центральная втулка.

Единственный сохранившийся экземпляр имеет в длину 162 мм. Втулка придавала древку дополнительную прочность, уменьшала его прогиб и улучшала балансировку. Возможно, древко сариссы делалось разборным, состоявшим из двух частей, соединявшихся с помощью центральной втулки. Пятка (подток) служила для балансировки сариссы, а в случае необходимости позволяла вести бой в случае поломки копья.

Щит.

Поскольку держать сариссу можно было только обеими руками, форму и размеры щита пришлось изменить. Вместо вогнутого большого щита гоплита диаметром около двух локтей (около 90 см) македонские фалангиты получили уплощенный щит диаметром восемь ладоней (около 60 см) и без канта. Этот более легкий щит (pelte) оснащался лямкой для предплечья и перевязью, которую перекидывали через плечо. Воины педзетайры, потерявшие или поломавшие сариссу в бою, считали пелту практически бесполезным предметом. В Бегоре в Линке (Верхняя Македония) обнаружены бронзовые детали пелты. Хотя деревянные части щита не сохранились, а медные части заметно повреждены, очевидно, что они вполне соответствуют описанию македонского щита, данному Асклепиодотом. Более того, щит украшен изображением восьмилучевой македонской звезды и надписью, которую можно прочесть как «царя Антигона». В Египте обнаружена матрица для подобного щита с надписью «царя Птолемея». Это означает, что такого рода щиты выпускались в массовом количестве за счет казны.