Полная версия:

Письма внуку Ване

– где ты нашёл этот камешек? – спросили люди у малыша

– да тут таких камней полным-полно

Надо же – тут всякие камни в пещере, а как найти тот, который растирается в порошок?

– а вы меня ругать не будете?

– не будем, не будем, говори скорее

– его легко найти: просто, надо лизать камни, все камни безвкусные, а этот – вкусный

Так люди открыли для себя красавицу Соль.

Теперь у них вся еда стала и горячей, и вкусной, необычайно вкусной. Они добавляли чудесный порошок в любую еду, но только совсем понемногу, потому что если положить много, то еда становится нестерпимо горькой, а, главное, люди были уверены, что это очень редкий минерал. И правда, из-за своей редкости и нужности людям он стоил столько же, сколько золото. Соль стала первым в мире товаром – с нею ходили караваны по пустыни и плавали лодки по длинным-длинным рекам и даже морям. Только много позже люди научились торговать другими вещами и предметами.

Солнце, узнав, что его любимая дочь Соль нашлась, успокоилось, наступило похолодание, а за ним оледенение. Люди научились благодаря оледенению делать себе одежду и обувь. Холод и морозы человеку были нестрашны, ведь у них был огонь, горячая еда и тёплая одежда из звериных шкур.

А счастливая Соль стала царицей: её царство – это царство людей.

Про Александра Гумбольдта

Ваня, здравствуй!

Очень скоро тебе исполнится семь лет, и ты пойдёшь в первый раз в школу. Это – самое подходящее время для размышлений: а на кого надо быть похожим? Кого взять за образец?

Ты уже много знаешь, много учишься и многим интересуешься – я горжусь тобой, ты уже сильно обогнал меня, семилетнего. У тебя великолепная коллекция минералов, ты знаешь карту Земли и Космоса, историю и географию, свободно владеешь двумя языками, разбираешься в технике и сельском хозяйстве. Именно поэтому я хочу рассказать тебе о человеке, твоём великом соотечественнике, об Александре Гумбольдте.

Правда, он немного похож на тебя, когда ты будешь кончать школу?

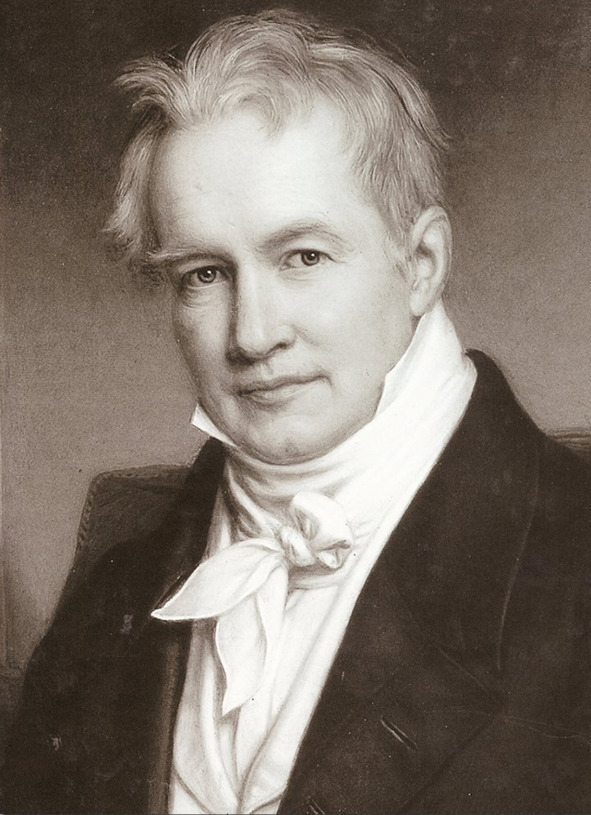

Он прожил богатую, интересную и очень правильную жизнь, а потому прожил 90 лет – в те времена, как ты знаешь, так долго очень мало, кто жил.

Он был географом, прежде всего. И потому он очень много знал. Это была настоящая ходячая энциклопедия: он был также метеорологом, климатологом, физиком, ботаником и зоологом. И он был великим путешественником.

Гумбольдт считал, что самые красивые места на Земле – это окрестности Константинополя, Неаполя и Зальцбурга. Ты согласен?

Америку открывали не менее четырёх раз: сначала это сделал викинг Эрик Рыжий. Потом, спустя несколько веков – Христофор Колумб, который думал, что открыл Вест-Индию. Он так и умер, не узнав, что же он открыл. Вслед за тем Америго Веспуччи, никуда не плавая, буквально на кончике пера открыл и назвал своим именем Америку. А четвёртым был Александр Гумбольдт – он научно описал эту огромную страну.

Он очень любил путешествовать, как ты и как я, но своё первое серьёзное путешествие по Южной Америке он совершил только в 30 лет! Его попутчиком был французский ботаник Бонплан.

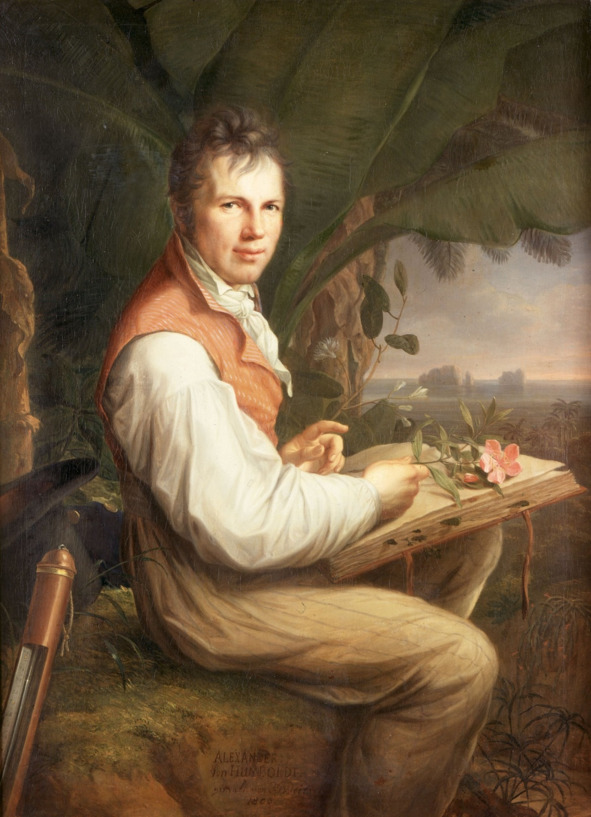

Александр Гумбольдт и Бонплан на Амазонке. Какая огромная разница: один исследовал, изучал, пытался понять, построить теорию, а другой просто путешествовал и кропотливо собирал ботаническую и зоологическую коллекции. Кто теперь знает Бонплана? Художник Эдуард Эндер

Гумбольд и Бонплан на фоне Чимборасо. Как прекрасна наша планета Земля! Художник Фридрих Георг Вайтш, 1806

Это путешествие заняло пять лет. Результаты их путешествия были впечатляющими. Гумбольдт открыл Анды, доказал, что Ориноко соединяется с Амазонкой, дал точную топографию и координаты многих мест. Коллекция растений и животных составила 4 тысячи видов, из них почти половина не была известна науке.

Гумбольдт совершил ещё два великих путешествия: в Тибет и в Россию. Он очень помог России освоить рудные и кристаллические богатства Урала. А потом он написал книгу «Космос», которая остаётся до сих пор непокорённой вершиной в географии уже почти 200 лет. Когда мы в университете изучали землеведение с основами астрономии, мы знали, что почти все учебники просто пересказывают «Космос» Александра Гумбольдта. И всё равно мир остаётся открытым для дальнейшего познания.

У Александра был брат, которого звали Вильгельм. Оба они получили великолепное домашнее образование, ведь тогда школ и гимназий почти не было. Вильгельм тоже стал великим ученым, филологом. Вместе они создали в Берлине Гумбольдтовский университет – в Германии, и в Европе, и в России, и в Америке уже было много университетов, сотни университетов, но братья Гумбольдты перевернули страницу истории – они создали университет, который давал самые массовые профессии: врачей, юристов, инженеров, агрономов, учителей – мы живём в мире профессий, мы все учились в гумбольдтовских университетах и ещё долго будем учиться. Как знать, может и тебе придётся учиться в университете, где люди получают очень важные и нужные профессии.

Ты тоже уже получил очень хорошее домашнее образование, ведь чтобы получить образование, надо быть образованным человеком, вот какой парадокс. И очень важная деталь: ты не только получил образование – ты его взял и продолжаешь брать. Это – твоя инициатива, твоя жажда нового знания – пусть никогда не утолится эта жажда, как она оставалась неутолённой у Александра Гумбольдта. Как и ты, он был всеяден: он изучал и хорошо знал финансы и экономику, медицину, физику, математику, ботанику, археологию, греческий язык, геологию, геодезию, любил поэзию и прекрасно рисовал. Его первая научная работа называлась «О рейнских базальтах». У него было множество профессий, но прежде всего он был высокообразован. Его пример точно говорит нам: образование – ни для чего, оно само по себе ценно. И это отличает образование от получения профессии. Надо уметь ценить и то, и другое – ты понял, почему?

Знаешь, Ваня, я в жизни понял всего три вещи:

– богат не тот, кто много имеет, а тот, кто умеет много тратить

– умён не тот, кто много знает, а тот, кто умеет пользоваться знаниями

– мир устроен так, чтобы человек мог его познавать

Я очень хочу, чтобы ты стал географом, а если ты выберешь другой путь – тоже хорошо. Но мне хочется, чтобы ты полюбил Александра Гумбольдта и следовал за ним: в трудах, в размышлениях, в желании понять и познать этот мир.

Он и в старости был также красив, как и в молодости. Красив умом. И ты будешь таким же, вот увидишь.

Памятник Гумбольдту на главной улице Берлина

Про живое

Не помню, рассказывал ли я тебе эту историю про знаменитого мудреца и баснописца Эзопа.

Однажды Эзопа спросили:

– отчего культурные растения и болеют, и неурожайные, хотя за ними нужен уход, полив и много другой возни, а дикие растут сами по себе, не болеют и обильно плодоносят?

Эзоп ответил:

– культурные растения – пасынки земли, не она их сеяла и рожала, а потому и не любит их, дикие же растения – любимые дети земли, она их холит, кормит и оберегает безо всякого вмешательства человека.

Отношения людей ко всему живому всё время меняются. Во времена Эзопа природа воспринималась как божественная: в любом растении и животном для человека таилось божество, все природные силы – ветры, вулканы, моря и реки, громы и молнии – всё было божественно. И человек сам себе казался божественным произведением. Честное слово, я очень хотел бы жить в мире древних греков, ведь это так чудесно. И греческие мифы – вовсе не сказки и не выдумки. Само греческое слово «миф» переводится как «рассказ об истинном».

Но, кажется, я опять отвлёкся.

В моём детстве люди делили всех животных и все растения на культурные и дикие, все культурные считались полезными, большинство диких – вредными, сорными или сорняками. Если, например, рыба была несъедобная, то её считали вредной или даже опасной. Представляешь, росло-росло себе какое-нибудь растение из поколения в поколение миллионами лет, а тут – бац! – приходит человек и говорит: оно вредное, потому что невкусное. Не знаю, как тебе, мне было обидно, если бы кто-то пришёл и сказал про меня – да ну его, невкусный, а, стало быть, вредный.

Люди придумывали сказки про зверей, а потом сами же в них верили, что лиса, например, хитрая хищница, а какая же она плутовка, её такса, сама по себе собака много меньше лисы, запросто из норы выгоняет под пули охотника, и не всякого зайца она может одолеть. И про волка сказки явно наговаривают: он наполовину хищник, а наполовину вегетарианец, да и питается в основном мышами, мелкими грызунами и насекомыми.

В нашем детстве зверей было совсем немного: кошки-собаки, эти, конечно, полезные, если домашние, и вредные, если бездомные. Я ещё застал, когда по улицам лошади возили людей и грузы. Мыши и крысы считались вредными, но у нас был мышонок, маленький-маленький, он по вечерам выходил на свет, и мы потчевали его свечными огарками и хлебными крошками. Он был очень смешной: глазки маленькие-маленькие, хвостик – тоньше спички, а сам усатый, как заправский кот. Ну, какой же он вредный?! Он просто потешный.

Ещё у нас жил сверчок. Мы никогда его не видели, он жил где-то высоко под потолком, только слышали, но я очень любил засыпать под его тихое стрекотание.

А вот со всеми другими животными иногда выходило смешно. Одна девочка, впервые попав в деревню и увидев кошку, закричала: «мама1 мама! смотри – корова!», потому что до этого она видела и корову, и кошку только в книжке и не представляла себе их реальных размеров.

У козы острые крутые рога и жёлтые глаза, кажущиеся нам злыми. Однажды коза так напугала мою старшую сестру, что та закричала совершенно диким образом, коза испугалась, подбросила её рогами себе на спину и помчалась со страху во весь опор. Коза и сестра моя Света натерпелись страху, а люди долго смеялись и много лет вспоминали эту историю.

Меня однажды гусь больно ущипнул, потом шипел, гоготал и махал огромными крыльями: в отличие от тебя я гусей побаивался.

А вот кого я никогда не боялся, так это коров. У них такие красивые добрые глаза, и тёплые морды, и вообще от них всегда пахнет теплом и молоком, а я очень люблю молоко. Лет с десяти-одиннадцати, а, может, даже раньше, я работал в деревне подпаском. И никогда не бил, и не пинал их, как это обычно делали в России пастухи. Когда корова вечером возвращается из стада во двор, её надо непременно угостить большим куском чёрного хлеба, густо посыпанного солью. Корова горячо дышит тебе в ладонь и позволяет почесать лоб.

Уже совсем взрослым я часто ездил в деревню, работал и пастухом, и скотником, и кормачом и даже ветеринаром. Я любил коров – и коровы любили меня. Помню одну чёрную корову, её звали Кармен, у неё были изумительно красивые глаза, карие, с влажной поволокой. Я ей всегда подкладывал корма чуть больше, чем другим коровам, гладил и говорил ей всякие нежные и ласковые слова. Её доили не автодоильным аппаратом, а вручную. Она давала вечером целое ведро молока, необычайно вкусного, тёплого, жирного. Вся бригада ждала это молоко и не садилась ужинать без него.

И, конечно, я очень любил телят. Однажды я принимал роды у коровы. Бедная так долго мучилась, что у меня, взрослого мужчины, слёзы стояли в глазах. Наконец, телёнок родился, он пытался стоять, но тоненькие ножки подкашивались и его шатало из стороны в сторону. Я взял его на руки и уложил на пук соломы в углу яслей для маленьких телят.

Телята часто простывают, болеют, ходят сопливые. Я собирал для них бадан – замечательную целебную траву для сопливых телят, а также делал им уколы, коленом удерживая их под живот. Это называется вакцинацией. Представляешь – поставить за день 100—150 уколов телятам! А они норовят поймать твою руку и сосут её, думая, что это соска с молоком: к сожалению, в России и коровы, и телята, и вся живность, и даже люди часто недоедали и были голодными или полуголодными.

Я знаю, ты тоже любишь бывать в деревне, любишь и кур, и гусей, собирать яйца и кормить всю эту живность. Это очень хорошо.

Мы, люди, сильней любого животного и любого растения, даже если они гораздо больше нас. Но мы должны употреблять свою силу не во зло им: не только кошки и собаки – цветы различают и помнят добро и зло. И к тем, кто любит их, они относятся совсем иначе, нежели к тем, кто причиняет им боль и зло.

И мы с тобой всегда должны помнить, что – такие же Божьи твари, как и они, что мы все, живые, – братья друг другу.

Желомеино, под Москвой. 1956. В центре – бабушка Оля, с краю – дедушка Саша. Дальше всех от фотоаппарата – я, подпасок.

Про пионерлагеря

Люди немного похожи на медведей: медведица на зиму устраивается на спячку не одна, а со своим годовалым медвежонком. Она рожает другого медвежонка, совсем маленького, с варежку, в берлоге, во сне, в феврале-марте. Когда они выползают втроём из берлоги в начале марта, медведица очень голодна. Она отправляется на поиски пищи, оставляя малыша на попечение старшего медвежонка, пестуна.

У слова «пестун» есть два однокоренных слова: пастух и пастор – они не кормят, но воспитывают, пестуют.

В русском языке слово «ребёнок» означает «работник» – с 4—5 лет ребёнок уже помогает по дому: пестует малышей, убирается, следит за чистотой и порядком. Раньше в семьях было много детей. Они часто болели, голодали, умирали, о них мало заботились – они сами заботились о себе и друг о друге, выживал всегда сильнейший.

С точки зрения истории люди начали заботиться о детях совсем недавно. Первый в мире киндергартен открылся в Германии только в 1840 году, менее 200 лет тому назад. Тогда же возникла детская медицина, педиатрия, детская система воспитания, педагогика, и детская психология: всё это – достижения немецких и швейцарских учёных и гуманистов. Помнишь в Пухайме улицу Песталоцци? Мы часто гуляли по ней, когда ты был совсем маленький. Песталоцци – знаменитый швейцарский педагог, в Цюрихе ему поставлен памятник в самом центре города.

А в начале 20 века замечательный канадский писатель Сеттон-Томпсон придумал детское скаутское движение. Он писал очень интересные рассказы про зверей Северной Америки: гризли, волков, лис, кроликов, одичавших лошадей мустангов. Это – гордые, свободолюбивые звери, вызывающие уважение и восхищение. Скауты – искатели, разведчики, они живут в палаточных городках, ходят в походы, собирают минералы и гербарии, изучают природу и помогают ей, если она нуждается в их помощи. Наверно, эти ребята были первыми экологами на Земле.

А в России?

А в России сто лет назад, в 20-е годы появились пионеры (наша версия скаутов), пионерские лагеря и летние дачи для детей киндергартенов. Дело в том, что в России тогда (да и во многие другие времена) было очень голодно. Считалось, что за городом дети отъедятся, хотя деревни голодали и были гораздо беднее городов, но резон в этих дачах и лагерях, конечно, был – за городом, особенно в лесу, полно диких ягод и грибов, орехов и других плодов, вкусных и полезных растений. Кроме того, за городом всегда чистый воздух и чистая родниковая вода, а это, как ты знаешь, очень важно для здоровья.

Ленинград, где наша семья прожила пять лет, был очень голодным городом. Поэтому наш детский сад, киндергартен, на всё лето выезжал за город, на дачу.

Я помню отчётливо один эпизод.

Раннее утро, пока все спят, я встал, чтобы собрать малину, которой много росло вокруг нашей дачи. Дача располагалась на высоком длинном холме. Теперь мы с тобой знаем, что это – форма моренного рельефа, друмлина, оставленная нам ледником. Далеко впереди и внизу открылось озеро. С куста на меня посыпалась обильная роса, и я вспомнил стихотворение Ивана Никитина (у нас в семье его очень любят) «Утро», которое мне очень нравилось и которое я сходу запомнил (и помню до сих пор!):

Я, пятилетний мальчуган, стоял, восхищённый, поражённый, тронутый, очарованный, шептал эти стихи, а потом заплакал: «всё правда, и мир прекрасен, и я жив». Никогда мне не было так хорошо и легко на душе, и я был глубоко-глубоко счастлив. Через два месяца мне исполнилось пять лет. Мы, тогдашние дети, всё время болели, поэтому мы о жизни думали странно: не сколько нам ещё предстоит прожить, а сколько мы уже прожили, и нам казалось, что самое главное мы уже прожили.

Потом мы, как ты знаешь, переехали в Тамбов, через год мои старшие сёстры уехали в пионерлагерь, а я кричал и плакал, что тоже хочу в пионерлагерь, меня смогли успокоить только одним: пообещав, что на следующий год я непременно поеду, на все три смены, то есть на три месяца, на всё лето.

Конечно, я хорошо помню этот тамбовский пионерлагерь в Новой Ляле (смешное название, правда?), но там не было ничего, что было бы интересно для тебя.

А потом мы вернулись в Москву

Московские пионерлагеря

Начиная с 1954 года, я пять раз выезжал на всё лето в подмосковные пионерлагеря, каждый раз в разные. Однажды, в 56-ом году, я оказался в спортивном лагере: нас готовили для торжественной церемонии открытия в Москве стадиона в Лужниках, главной спортивной арены всей страны.

А после 8-го класса мы поехали во Владимировскую область, под Собинку, сами построили школьный палаточный туристический лагерь (каждая палатка устанавливалась на помосте, прибитом к сваям) и прожили там всё лето. Всё делали сами: готовили еду, убирали территорию, проводили соревнования, а также купались, загорали, играли в футбол и волейбол, ходили в походы с ночёвкой, помогали соседнему колхозу. Я тогда впервые в своей жизни сам сложил печь – её потом не могли сломать даже ломами. И с тех пор меня всегда приглашали ставить печки в школьных турлагерях.

Есть такая очень смешная комедия «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещён». Непременно посмотри её: обхохочешься и заодно узнаешь, что такое пионерлагерь – там всё правда.

Я и в школе-то не любил дисциплину и несвободу, а уж в пионерлагере!

Там было много неинтересных, но обязательных дел, например, сон после обеда, который назывался довольно дико – «мёртвый час» (иногда, правда, говорили «тихий час»). Спать днём? – я, что, – маленький? И мы тайком убегали купаться, или в лес, за грибами-ягодами, или на рыбалку, или просто лазали по деревьям. От всяких сборов и прочей скукотищи я тоже умел ловко увиливать: договаривался с друзьями, а те врали пионервожатой:

– Левинтов к зубному врачу пошёл

– Левинтов в библиотеке готовит доклад

– Левинтова начальник лагеря вызвал

– Левинтов на кухне дежурит

Или ещё какую-нибудь муру придумывал. Кстати, на кухне я любил дежурить, особенно чистить картошку, а заодно смотреть, как готовят еду на такое огромное количество ртов. Есть такое пионерлагерно-солдатское правило: «подальше от начальства, поближе к кухне». В лесу наберёшь грибов или наловишь рыбы в реке, отнесёшь на кухню, а тебе – что-нибудь да перепадёт за это. Вечером обычно оставался компот или кисель – хоть запейся. И хлеб обычно оставался. Огромные батоны разрезали вдоль, натирали чесноком, поливали постным маслом и поджаривали слегка в духовке: вкуснотища! Я уже взрослым, в Америке, узнал, что гарлик-бред, чесночный хлеб – даже в ресторанах подают.

В пионерлагерях очень много пели хором… Это очень удобно петь, если у тебя нет ни голоса, ни слуха, а у меня не было ни того, ни другого. Ну, конечно, речь не идёт о хоре театра Ла Скала или Большого театра, или Венской оперы. Знаешь, одна особь саранчи может пролететь около тридцати метров, но стая саранчи может пролететь и полторы, и даже две тысячи километров без посадки – таков биологический феномен любой стаи и толпы.

Я не очень люблю быть саранчой в огромной стае и слушать, что тебе говорят хором взрослые или твои товарищи. Гораздо важнее слышать свой внутренний голос, который говорит, чего не надо делать. И если хор кричит «убей его!», голос внутри тебя тихо ответит тебе «не убий». Его и слушай. Он всегда прав.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов