Полная версия:

Тайные безумцы Российской империи XVIII века

Нередко для постановки в Тайной канцелярии диагноза, как и прежде в Преображенском приказе, достаточно было показаний родственников или знакомых. Так, к примеру, в деле солдата Петра Шмелева в 1750 году решение было вынесено на основании свидетельства жены другого солдата, рассказавшей, что жена Шмелева говорила ей, что ее муж «болен горячкою и в той болезни сошел с ума». Шмелева действительно доставили в канцелярию из госпиталя, но он утверждал, что ничего не помнит, в том числе и того, чтобы говорил, будто государыня «живет с Алексеем Григорьевичем Разумовским», чего он, конечно, и в мыслях не имел131.

Подробно описанный в книге Е. В. Анисимова ужас, который наводила на россиян Тайная канцелярия, заставлял иногда людей ставить самим себе диагнозы и на себя доносить. В 1743 году так поступил солдат Иван Горожанский, явившийся в канцелярию и объявивший, что болел и в состоянии безумства произносил «слово и дело». Свидетели подтвердили, что он уже год как сошел с ума, но ввиду чистосердечного признания его отослали назад к месту службы в дворцовую контору132. Безумство и меланхолия могли стать и причиной ложного доноса. Упомянутый выше капрал Иван Погодаев, чья меланхолическая болезнь, по мнению Тайной канцелярии, была вызвана беспробудным пьянством, донес на жену другого капрала, что та якобы о еще одном капрале говорила: «…он служит бабе, а не государыне, и она, де, такова ж моя сестра, баба», но, протрезвев, Погодаев объявил, что донес «от пьянства в меленколии напрасно», и, судя по всему, наказан не был133. Однако твердых правил для подобных случаев, видимо, не имелось: цейхшренбер артиллерийской команды Иван Сибирцов, донесший в 1755 году в Архангельске на двух других людей, а в Петербурге утверждавший, что был в меланхолии и беспамятстве из‑за пожара, в котором сгорело все его имущество, за ложный донос был наказан плетьми и отослан обратно к месту службы134. Хотя в его деле нет прямых указаний на то, почему было принято именно такое решение, можно предположить, что в поведении Сибирцова признаков сумасшествия следователи не усмотрели, а проверять его утверждение было слишком хлопотно.

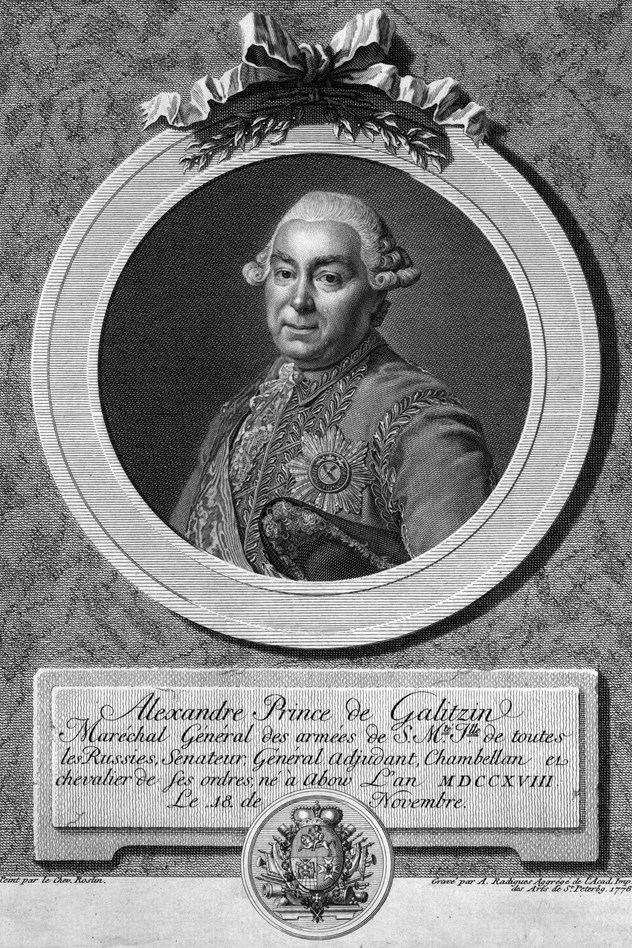

Ил. 2. А. Х. Радиг. Князь Александр Михайлович Голицын. Гравюра по оригиналу А. Рослина. [Санкт-Петербург], 1778. РГБ

Интересное замечание, демонстрирующее восприятие сумасшествия, содержится в письме 1775 года генерал-фельдмаршала князя А. М. Голицына А. А. Вяземскому. Двор в это время находился в Москве, и Голицын управлял Петербургом, когда к нему явился отставной капитан Иван Дмитриев. Выслуживший офицерский чин, а с ним и дворянство, выходец из солдатских детей, участник Семилетней войны, владелец четырех крепостных душ, из которых одного продали, а трое бежали, он из‑за пожара лишился всего имущества и пешком с женой и сыном пришел в Петербург из Осташковского уезда. Не имея средств к пропитанию семьи, Дмитриев сошел с ума, называл себя крестником Елизаветы Петровны и утверждал, что она оставила ему в Петропавловском соборе некий сундучок с вещами, который ему не отдают. Голицын велел разыскать жену Дмитриева и после разговора с ней отчитался: «Жена его, хотя и называется дворянкою, но не умнея его видится, ибо она почитает его испорченным от лихих людей по причине находящей на него времянем, как она выговаривает, меренкольи»135. Судя по всему, в отличие от многих своих современников, в возможность наведения порчи фельдмаршал Голицын не верил.

Поскольку в екатерининское время окончательное решение относительно душевного здоровья подследственного оставалось за императрицей, вывод о безумстве мог быть основан на рассуждениях, далеких от объективности. Так, в 1777 году из Нижнего Новгорода в Москву был прислан крестьянин-раскольник Дмитрий Кузнецов. До этого его пытались записать в солдаты, но он отказался принимать присягу и заявил, что сбежит. Екатерина II велела московскому митрополиту Платону Кузнецова «увещевать» и обратить в истинную веру, но все попытки были тщетны. Упорство крестьянина императрица сочла за фанатизм, который, по ее мнению, был признаком безумия, и по высочайшему повелению Кузнецова отправили в Спасо-Евфимиев монастырь136. В том же году в московской конторе Тайной экспедиции оказался отставной солдат Егор Баранов, утверждавший, что с тех пор, как «государыня престол приняла», начались несчастья. И все потому, что она «знается только с господами», которым раздает вотчины. Баранову было 73 года, и императрица решила, что его, «как человека, уже удрученнаго старостию лет, следовательно, и лишающагося здраваго разсудка», следует отпустить137.

Как видно по делу солдата Герасима Суздальцева, уже в 1734 году меланхолию рассматривали как болезнь и пытались лечить в госпитале. В 1739 году приглашенный в Тайную канцелярию для освидетельствования жены вахтера Адмиралтейства Катерины Ходанковой лекарь констатировал: «…кажется, от какой бы внутренней женской причины малое безумие имеет»138. В том же году медики осмотрели подьячего Семена Попова, который «явился в безумстве, которое по-лекарскому называемо френизин»139. По решению Тайной канцелярии он подлежал отправке в монастырь, но вскоре было получено донесение государственного крестьянина Луки Мардинского о том, что Попов – его зять и он просит отдать его ему для «исправления ума». Через несколько месяцев Мардинский донес, что Попов так и не выздоровел. При повторном осмотре было установлено, что он «одержим меланколическою болезнию»140. Ученый термин употребил в 1780 году и сенатский штаб-лекарь Иван Долст, осмотревший однодворца Родиона Щетинина: «…он поврежден мыслями, называемыми по латине „маниатки“»141. Три года спустя малороссийский генерал-губернатор П. А. Румянцев сообщил в Петербург о местном священнике Тите Волченском, что тот «по лекарскому испытанию, в болезни, называемой „мания“, находится»142, а в медицинском диагнозе отставного подпоручика Марка Анфилогова, считавшего себя богом Савоафом, а заодно утверждавшего, что «блудил» государыню, в том же году уже латинскими буквами было написано: «Mania», и лекарь велел давать ему рвотное, белый хлеб, чай и воду143. В 1789 году собственный диагноз канцеляристу Петру Татаринову поставил новгородский митрополит Гавриил: «Примеченныя в нем перемены почитаю пароксизмами меланхолии, которою он страждет. При всем том я находил в нем доброе расположение сердца. Он жалок и нужно его от сей болезни излечить». Отправленный в приказ общественного призрения Татаринов, однако, отказался принимать лекарства, считая их ядом, и вскоре умер144.

Во второй половине века стражи государственной безопасности стали все чаще прибегать к медицинскому освидетельствованию и все меньше полагаться на собственные наблюдения. Заключения лекарей отличались разнообразием. Так, в случае с упомянутым выше регистратором Степаном Боголеповым лекарь констатировал: «…по осмотру моему явился он, Боголепов, в повреждении ума своего, но только его от той болезни в Тайной канцелярии пользовать неможно, а надлежит для того пользования отослать его, Боголепова, в генеральной сухопутной гошпиталь». Перед этим Боголепов находился под следствием за какой-то проступок, был амнистирован по случаю восшествия на престол Петра III, но неожиданно объявил, что знает «слово и дело» по первым двум пунктам на всех чиновников Главной полицмейстерской канцелярии, а заодно и на главу Тайной канцелярии А. И. Шувалова. Караульному офицеру он сказал: «…сальные свечи надобно собрать ему в одно место и растопить в котле, и в тот, де, котел посадить секретаря Шешковского с подьячими, да и караульного офицера». В канцелярии сперва решили отправить Боголепова в монастырь, но затем сочли за лучшее прислушаться к мнению эксперта и направили его в госпиталь.

Фузелер Федот Гришин лечился в госпитале, был выписан, но в 1766 году снова стал вести себя неадекватно; решено было, однако, что «в нем того безумия, которое з бешенством бывает, нет, а склонность и мысли его <…> более к богомолию склонны». Для излечения от этой склонности его снова отправили в госпиталь, как и отставного гусара Карла Фридриха, утверждавшего, что он сын Петра I145. В следующем году сыном первого императора назвался трубный мастер Мейбом (с его историей мы еще познакомимся поближе), присланный на основании доноса некоего канцеляриста от обер-полицмейстера к генерал-аншефу, сенатору и в тот момент генерал-губернатору Петербурга И. Ф. Глебову. Последний велел лекарю осмотреть Мейбома, тот нашел его здоровым, но «сколько видеть можно, в книгах зачитался и, высокоумствуя, называет всех законопреступниками». Однако позднее выяснилось, что ранее, еще в 1759 и 1762 годах, на Мейбома уже находило безумие и его лечили в Медицинской канцелярии, после чего Глебов поставил собственный диагноз: «…почитаю его рожденным меланколической комплексии и напоследок состареющимся сумазбродом»146. Генерал, таким образом, солидаризировался с императрицей, ассоциировавшей старость со слабоумием, но показательно, что к этому выводу он пришел не сразу. В письме к императрице Глебов писал, что сначала решил выяснить, не оклеветал ли канцелярист трубного мастера:

Призвав ево пред себя, и усматривал из ево лица, равно ис поступок, безумства ево, но ни в чем того приметить не мог. И для того по порядку спрашивал у него сперва о ево имени, отчестве, где он родился и наконец о самом ево сюда приезде и службе. Он на мои вопросы ответствовал так порядочно и ясно, как бы совсем полнаго разума был человек, без всякаго замешательства. Могу признаться, что едва не зачел было я подозревать на подъячего о вымысле. Однако, желая сведать самую истинну, спросил я ево, для чего он образа колол и сжег. Он тут вывел меня от воображаемаго на подъячего подозрения и врал столь много и непристойно, что я почел за излишнее описывать здесь ево вранье.

Копию допроса Мейбома Глебов, однако, отправил императрице в Москву. Находившиеся там в это время Н. И. Панин и А. А. Вяземский сперва предложили выслать Мейбома за границу, опасаясь, однако, что если он станет повторять вымыслы о своем происхождении, то найдутся свидетели, которые их распространят, «а тем паче по слабому своему смыслу выдумают еще от себя развращенные толки и разсеют оные в своих жилищах». В результате после длительного обсуждения по приказу императрицы очередной претендент на престол был отправлен подальше от столицы в рижский доллгауз147.

В 1775 году в московскую контору Тайной экспедиции был доставлен тридцатилетний экономический крестьянин Тимофей Теленков, мечтавший, как выяснилось, отправиться на богомолье в Иерусалим и желавший получить на это высочайшее разрешение. Для этого он подстерег великого князя Павла Петровича и встал перед ним на колени, но при этом не сказал ни слова. Осмотревший его лекарь пришел к выводу, что, «чтоб он был в уме помешан, не признавается, а хотя он дрожание в руках имеет, но то, думаю я, что от страха». С места жительства Тимофея, однако, сообщали, что тот еще в 1771 году недолгое время «был в помешательстве ума и в пруд кидался». Судьбу крестьянина решали на высшем уровне – генерал-прокурор Сената князь Вяземский, московский главнокомандующий князь Волконский и секретарь Тайной экспедиции Шешковский. Посовещавшись, они решили отправить его в Спасо-Евфимиев монастырь. Однако императрица их решение не утвердила, а велела «для лечения от помянутой болезни под претекстом партикулярнаго человека представить в Павловскую больницу», построенную в 1763 году для безвозмездного лечения неимущих148. Судя по всему, Екатерина здраво рассудила, что никакой политической опасности Тимофей Теленков собой не представляет.

Практика медицинского освидетельствования подозреваемых в сумасшествии распространялась и за пределы столиц. В 1785 году в Симбирской губернии был арестован ясачный крестьянин Федор Ушков, который, будучи в церкви, по окончании службы громко сказал нечто невразумительное о царях Михаиле и Федоре, явленных православным Богоматерью. Двум местным лекарям было велено «почасту осматривая онаго крестьянина Ушкова, не дав ему никакого вида, а посторонним образом старатца заметить из обращения его и ис посторонних же разговоров», не помешан ли он. Еще до установления диагноза наместническое правление постановило: «По скорости времени не предусмотреннаго еще в том крестьянине Ушкове помешательства ума, не отяготить судьбы его паче меры им содеяннаго». Из Петербурга велели провести розыск в селе, где жил Ушков, по результатам которого свидетели показали, что он «доброго поведения», но, напившись, бывает буйным. Лекари пришли к выводу, что у него меланхолия, но это не хроническая болезнь, а временные припадки. По решению императрицы проступок Ушкова, также явно не угрожавший государственной безопасности, был отдан на рассмотрение местного совестного суда149.

Ил. 3. Неизвестный художник. Портрет С. И. Шешковского. Вторая половина XVIII в. © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2024. Фотограф: С. В. Бутыгин

К игумену Зилантова Успенского монастыря Товия, освобожденному в 1797 году Павлом I из Спасо-Евфимиева монастыря, внимание Тайной экспедиции привлек казанский губернатор князь П. С. Мещерский, сообщивший, что игумен буйствовал, срывал со стен портреты императрицы и казанского митрополита, а «в глазах он имеет мутность». Решено было лечить игумена в Казани под присмотром в архиерейском доме, а если не выздоровеет или будет в тягость, отправить в Спасо-Евфимиев монастырь. Позднее Мещерский сообщил Вяземскому, что, согласно донесению местного лекаря, Товия «от меланхолии и ипохондрии и приключившихся больших обструкциев от гемороидолических припатков, хотя был в помешательстве ума, но, по примечанию его, получил уже от того свободу и находитца в совершенном разуме с небольшою только задумчивостию». Вяземский велел Товия освободить, но оставить в монастыре простым монахом, что и было одобрено императрицей. Однако в 1779 году Мещерский известил генерал-прокурора, что Товия вновь заболел, и тогда-то его и отправили в Суздаль150.

Врачи, очевидно, верили в чудодейственность и эффективность лечения. 16 июля 1758 года лекарь, осмотревший придворного певчего Василия Савицкого, докладывал, что тот «подлинно в повреждении ума, которого я от той его болезни надлежащими медикаментами пользовать буду», а уже через шесть дней, 22 июля, больной, по его мнению, «в уме своем исправился и безумства в нем никакого не имеетца»151.

Какими именно медикаментами потчевали певчего Савицкого, неизвестно. Лекари этого времени были, как правило, иностранцами и, очевидно, имели разную квалификацию, а также отличные друг от друга знания о достижениях медицинской науки152. В Западной Европе XVIII века уже появились первые труды по психиатрии, содержавшие в том числе классификацию и описание психических заболеваний, но каких-либо свидетельств того, что они были известны врачам, состоявшим на русской службе, в делах Тайной канцелярии не прослеживается. Очевидно, что в России, в отличие, к примеру, от Англии, еще не было медиков, специализирующихся именно на психических расстройствах. Вместе с тем приведенные примеры показывают, что понятие «меланхолия» как обозначение душевной болезни, а также ее характерные признаки получили широкое распространение не только среди медиков, но стали, по сути, общедоступным знанием. Иеродиакон из Киева Пахомий Кувичинский в 1756 году говорил, что «незнаемо от чего пришла ему сперва тоска, а потом болезнь меленколичная, и от той де болезни и поныне бывает он почасту в безумии»153. Иеродиакон, таким образом, как бы обозначил причинно-следственную связь: тоска – меланхолия – безумие.

Анализируя то, как органы политического сыска в XVIII веке ставили психиатрические диагнозы, надо оговориться, что, конечно же, диагнозы эти были не точны. Да, таковыми они и не могли быть в силу неразвитости психиатрии как науки и отсутствия соответствующих медицинских знаний. Однако очевидно, что не прав М. Б. Велижев, полагающий, что даже указ Александра I от 1801 года, о котором пойдет речь в следующей главе, «имел обратное следствие – общество по-прежнему не видело в безумии болезнь, а усматривало лишь буйство, ставшее причиной умственных заблуждений, страстей, в том числе честолюбия, или даже чрезмерных занятий философией»154. В перечисленном исследователем действительно видели причину, но причину именно болезни. И именно поэтому для освидетельствования безумного приглашались медики. Причем признаки, на основании которых в органах политического сыска XVIII века ставили диагноз о психическом расстройстве подследственного самостоятельно, без обращения к врачам, были выявлены в результате постепенных наблюдений, так же, как свидетельствуют ответы на запросы Вяземского 1776 года (см. приложение), как и познания медиков. Другое дело, что при знакомстве с архивными делами зачастую возникает ощущение, которое можно назвать «феноменом Чацкого»: сказанное или сделанное подследственным априори воспринималось как нечто, что может сказать или совершить только безумец. Нередко у следователей не было никакого желания разбираться с таким человеком, им было проще признать его умалишенным и отправить в монастырь155.

Глава 4

«Ни суда, ни закона»

Признать этого негодяя сумасшедшим навсегда! Лечить его! Посадить его на цепь! Надеть на него горячешную рубашку! Лить ему на темя холодную воду! и никогда не представлять никуда для переосвидетельствования!

М. Е. Салтыков-Щедрин «Дневник провинциала в Петербурге»Как было показано в предыдущих главах, монастырское заточение хотя и было наиболее частым уделом попадавших в Тайную канцелярию и Тайную экспедицию безумцев, заподозренных в политических преступлениях, но не единственным. Судьба каждого из арестантов решалась индивидуально, причем проследить по документам причины принятия того или иного решения удается далеко не всегда.

В средневековой Европе уже к XIV веку и в каноническом, и в гражданском праве сложился принцип, согласно которому сумасшедший, чье безумие доказано, не несет ответственности за свои деяния156. В вошедшем в Кормчую книгу Законе градском также имелась статья, освобождавшая от ответственности убийцу по признаку возраста или безумия. Эта статья вошла и в Новоуказные статьи 1669 года (статья 79)157. При этом в Законе градском декриминализация по признаку возраста распространялась только на непредумышленное убийство («Творяи убийство волею, коего любо аще есть возраста, мечем муку да примет»), а в Новоуказных статьях слова об освобождении от ответственности («Седми лет отрок, или бесныи, аще убиет кого, неповинен есть смерти») следуют сразу за предыдущей фразой что, вероятно, лишь вводило судей в заблуждение. Неслучайно поэтому среди сотен дел обнаружилось лишь несколько, относящихся к 1740‑м – началу 1750‑х годов, когда в Тайной канцелярии в Петербурге вдруг вспомнили об этой норме и упомянули ее в своем решении. Причем показательно, что ссылались следователи не на Новоуказные статьи, а непосредственно на Закон градский, что само по себе интересно с точки зрения правоприменения. При этом для служащих московской конторы обращение их петербургского начальства к Закону градскому, по-видимому, стало неожиданностью. Поначалу они покорно выполняли распоряжения петербургского начальства, но в 1747 году, расследуя дело признанного безумным московского купца Василия Дмитриева и постановив освободить его от наказания на основании Закона градского, «а паче для многолетного Ея Императорскаго Величества и высочайшей Ея Императорскаго Величества фамилии здравия», они вместе с тем решили:

В Санкт-Питербурх в Тайную канцелярию послать ис Тайной канторы доношение и требовать указу, что, ежели впредь явятца в ложном сказывании слова и дела такие ж безумные и таковым по силе означенных градских законов в сказывании слова и дела вины отпускать ли, и, ежели таких вины отпускать будет не повелено, то можно и означенного Дмитриева, из магистрата взяв, наказанье ему учинить158.

Посвященная самоубийцам статья 164 Артикула воинского Петра I, появившегося на свет в 1715 году, тоже рассматривала безумие в качестве декриминализирующего признака, но ее действие не распространялось на уголовные и тем более политические преступления и никакого законодательного акта, прямо освобождавшего умалишенного от уголовной ответственности, на протяжении XVIII века не появилось159. Лишь в «Учреждениях о губерниях» 1775 года преступления, совершенные сумасшедшими, было велено рассматривать не в уголовных, а в совестных, то есть гражданских судах, которым предписывалось устанавливать сам факт безумия и определять дальнейшую судьбу виновного160. И только в 1801 году появился именной указ Александра I, получивший в Полном собрании законов название «О непредавании суду поврежденных в уме людей и учинивших в сем состоянии смертоубийства»161. Как и многие законодательные акты XVIII века, этот указ не являлся законом, которым верховная власть вводила новую норму, но стал реакцией на конкретный случай и был адресован калужскому гражданскому губернатору, не знавшему очевидное – что для безумцев «нет ни суда, ни закона». Император при этом не ссылался на какой-либо закон, но как бы констатировал нечто общеизвестное, сложившуюся практику. Однако показательно, что этот указ появился в один день с сенатским указом, по которому отныне доносы по первым двум пунктам надлежало рассматривать в судах общей компетенции, поскольку Тайная экспедиция Сената была ликвидирована162.

Практика освобождения от наказания безумцев, подозреваемых в самых страшных с точки зрения власти преступлениях, на протяжении XVIII века была, таким образом, частым явлением, порожденным общими представлениями о самом явлении безумия. При этом, как будет показано далее, практика эта складывалась постепенно и свои окончательные формы обрела уже во второй половине столетия.

Уже в самом начале XVIII века в Преображенском приказе, как правило, без наказания освобождали только произнесших словосочетание «слово и дело» и утверждавших впоследствии, что в силу безумства ничего не помнят. Так, к примеру, в 1705 году сказавший «слово» солдат Семен Оборин, в приказе утверждавший, что ничего «не упомнит, для того, что он бывает во иступлении ума, а иступление ума учинилось ему на службе под Кизикирменем163, как он был в Ыванове полку Гаста»164, был без наказания отослан обратно в Разряд, поскольку «явился малоумен»165. Иначе обстояло с теми, кто сказал какие-то конкретные «неистовые» слова и тем самым совершил преступное деяние или сам подал на кого-то донос. В 1703 году приказчик князя Ивана Мещерского донес на своего хозяина, матерно отругавшего его, а заодно и государя166. Мещерский долгое время все отрицал даже на очных ставках, но «у пытки винился, а сказал: того, де, изветчика и з государем матерны он избранил, потому что бывает во изступлении ума и говорит, что того и сам не помятует». Выяснилось, что еще в правление царевны Софьи его посылали «под начал» в монастырь за то, что он колол иконы «во иступлении ума». По приговору Ф. Ю. Ромодановского его снова отправили в Данилов монастырь в Переславле-Залесском, предварительно наказав плетьми «вместо кнута»167. Не исключено, что смягчение приговора Мещерскому было связано с его социальным положением. В том же году крестьянин Карп Понкратьев, сказавший: «…государь изволил тягло положить на мелких мужиков, а на нас не положил. Глупой государь, что на нас тягла не положил», был наказан кнутом «нещадно», хотя и утверждал, что ничего «не упомнит, потому в уме забываетца»168. В 1722 году в Тайной канцелярии расследовалось дело уже упоминавшегося солдата Нарвского пехотного полка Евстрата Черкасского, на которого донес ефрейтор Прокофий Засыпкин, слышавший, как тот говорил что-то неприличное про императора, императрицу и шведского короля. Черкасский был болен уже как минимум полтора года и считал, что «ево девка испортила». «С розыску» (то есть под пыткой) он ничего не сказал, кроме того, что ничего не помнит, «понеже на него приходит болезнь, болит голова и в безпамятстве бывает и что делает не помнит, а учинилась, де, ему та болезнь, как он при полку стоял в Дерптском уезде на квартере». К тому же «Нарвского пехотного полку пятой роты капитан Сава Селиверстов велел ево, Черкаского, выводить зимою на мороз нагова, и был он выводен и привязан к столбу, и привязанного ево били того ради, что не пролыгаетца ли он, дабы отбыть ему тою болезнию от службы, и отдан был в больницу и говорили: хотя, де, он будет жить или умрет, быть так». Следователи заключили, что солдат «признаваетца яко неистов есть и палаумен», но приговор за подписью А. И. Ушакова был максимально суров: послать в монастырь в Вологодской губернии, «содержать скована за крепким присмотром в работе до ево смерти неисходно и чтоб он не ушол и, ежели каким случаем уйдет, то изыскан будет». Донос, в котором были зафиксированы слова Черкасского, было велено сжечь, а доносчика ефрейтора произвели в сержанты169.