Полная версия:

Механизм революции. Конспект по основам полилогических материалистических естественно-исторических революционных переходов между социально-воспроизводственными градациями

Таким образом, в рамках вышеотмеченного подхода к теории через «измы» и вне собственно самих революционных переходов символьного формализма, подобных приведённому примеру схемы рисунка 4, и в рамках ранее отмеченной обычной «просто теории» как теории восходящего развития, путём постепенного нарастания положительного содержания собственно каждой из формы производства и воспроизводства действительной жизни, можно выделить три градационных этапа, градации:

– Предлюди.

– Люди есть, но нет общества.

– Общество людей, начиная с «примитивнейших обществ».

А вот как А. С. Шушарин оценивает соответствующее восходящее развитие путём постепенного нарастания положительного содержания этих градаций производства и воспроизводства действительной жизни:

«Вот и получается, что следует различать, по меньшей мере, три радикально разных „первобытности“: еще миллионолетнюю „долюдскую“, уже людскую, но еще неустойчивую, критическую, переломную, предреволюционную и революционную, и, наконец, в итоге уже постреволюционную…» [43, с. 81].

В такой исторической дифференциации «начал» и всей имевшей место первобытности, по его мнению, тон задает не стадийная (градационная, «формационная») призма видения и различения реалий истории, а собственно прорывная, революционная.

Эти различения указанных «первобытностей» по сути каждой из них принципиально различны. Причем, что важно, носителей «долюдской» первобытности уже давно нет и не осталось, но при этом носителями всех последующих исторических форм градаций являются уже люди, что неизбежно предопределяет и саму социальность этих форм – как обществ, разумеется, начиная с «микросоциальности» («люди есть, но нет общества»), но уже людской микросоциальности. Наконец, возникает «наикардинальнейший вопрос о самом появлении общества, точнее, обществ». Однако, для начала следует зафиксировать логику в безоговорочной оценке объективного состояния, когда общества еще нет, при всей существующей многомерности и разнообразной критериальности существования уже обществ. Ведь всеми безоговорочно допускается, что некогда обществ еще не было, а это и означает, что некогда они и возникли.

Критическая теория переломной первобытности есть теория градации, когда «люди есть, но нет общества», то есть, по сути, еще животного дообщественного состояния. И вот, в соответствии с законом конца данной формы производства и воспроизводства действительной жизни и главным итогом революционного содержания теории этого этапа исторического восходящего развития, когда по мере развития производительных сил и определённого сложения обстоятельств это сообщество неумолимо движется к гибели или к самоотрицанию существующей формы путём прорыва, это дообщественное состояние было преодолено, взорвано, несмотря на огромную длительность процесса.

Использование в просто теории восходящего развития общества (в отличие от революционной теории) формулы «люди есть, но нет общества» отражает некую искусственность в выделении данного этапа, связанную с отсутствием завершённых общих теоретических начал целостного материалистического развития материи от низших форм материи к её высшим формам, например, как это было заложено в лестнице Аристотеля, разумеется, с выходом на уровень, достигнутый в метатеории А. С. Шушарина «Полилогия современного мира…».

Эта идея Аристотеля о ступенях иерархии объектов природы в соответствии с уровнем сложности организации вполне корреспондируется с идей А. С. Шушарина об исторических материалистических ступенях-градациях восходящего развития общества по сложности, развиваемой им в его метатеории «Полилогия…».

Считается, что впервые представление о «лестнице существ» или «лестнице природы», как об имеющем место в природе последовательном и постепенном переходе от неорганических тел к сложным органическим, вплоть до высших животных и человека, – развил Аристотель. Подобная «визуализация», называемая как «лестница Аристотеля» или «лестница природы Аристотеля» или «лестница существ Аристотеля», представлена на рисунке 5.

Рис. 5. Лестница природы Аристотеля

Со времени Аристотеля ученые регулярно приходили к мысли, что все создания природы, тела и вещи природы, могут быть расположены в восходящем порядке, сообразно уровню сложности своей организации. При этом, в книге Аристотеля «О частях животных» эта идея о ступенеобразном расположении существ, как общий закон живой природы, формулируется следующим образом:

«Природа переходит непрерывно от тел неодушевлённых к животным, через посредство тех, которые живут, но не являются животными, таким образом, что одно совсем мало отличается от другого вследствие их близости друг к другу» [1]. Как видно из схемы рисунка 5 на низших ступенях этой лестницы расположены минералы, далее следуют растения, затем «зоофиты» (животно-растения); далее идут низшие животные (без крови), высшие животные (с кровью) и, наконец, человек.

Человек есть существо социальное, равно как и ряд других существ, не говоря ещё и о микросоциальности. Поэтому в восходящем развитии существ помимо чисто физиологического момента существует и социальный момент. Таким образом, именно в этом срезе и следует рассматривать человека как «создание природы, тела и вещи природы» на ступени «человек» лесенки Аристотеля, где идёт восходящее социальное развитие человека в его общественной форме, – в форме общества. И это восходящее социальное развитие природы общества так же «переходит непрерывно».

Кстати, именно тезис о «непрерывности» переходов утверждает в понимании некую целостность и взаимосвязанность не просто предлагаемую, так называемую, формационную последовательность градаций в историческом восходящем развитии общества по сложности, но и, что особенно важно, и вполне реальную взаимосвязь и взаимозависимость соответствующих этим градациям доминирующих способов производства, а равно и всех процессов чистых эндогенных форм, образующих композицию каждой из градаций этой последовательности.

Поэтому формула «люди есть, но нет общества» в определённой степени выражает некую искусственность, но и одновременно позволяет рассматривать объект, «тело природы», как таковой, лишь как базовую основу последующего проявления социальности и самостоятельного рассмотрения общественного состояния оного уже как градационного этап первобытности, просто первобытности. Эта искусственность и была предопределена таким этапом—градацией, как рассматриваемая «переломная первобытность».

Таким образом, следует заметить, что это кризисное, движущееся к гибели, дообщественное состояние было преодолено только эндогенно, на уровне первобытных сообществ. Экзогенно же, (межобщественно) и между сообществами, современный социум подошёл к пределу «животного» состояния исторически лишь сегодня. Данный факт делает теорию переломной первобытности, вообще, предельно актуальной. И, если в той страшно далёкой первобытности человек уже был, а обществ не было, что отражает всю суть базового социологического понимания сверхпарадоксального состояния той первобытности, то в наше время это состояние «искусственности» предстаёт в экзогенном понимании – глобально и, можно сказать, лишь в одном единственном варианте. Этот вариант, – исторически сегодня общества есть и их, как государств, насчитывается порядка 195 единиц (стран – 251), но человечества как единственного общества еще нет.

Возвращаясь к переломной первобытности, приведём следующий комментарий автора полилогии к изложенному:

«когда мы говорим, что человек уже был, то это, конечно, не первобытные Ивановы, Петровы, Сидоровы со своими ближайшими родственниками, а уже весь род человеческий (в видовом смысле), но еще не общества. Такого состояния действительно никогда и нигде непосредственно в чистом виде не было. Было полилектически действительно и то и сё, и не то и не сё. Но в толще этого хаоса как раз и преодолевалось указанное сверхпарадоксальное переломное состояние» [43, с.82].

Итак, перейдём к непосредственному рассмотрению этого сверхпарадоксального, революционного, переломного состояния.

5. Исторические эпохи восходящего развития

общества

Полилогический анализ общественных социально-воспроизводственных форм позволяет не только препарировать их вглубь до уровня чистых эндогенных форм (ЧЭФ) производства и воспроизводства действительной жизни, но и выявить более общие исторические формы восходящего развития, чем градационная последовательность сложной логики истории.

Историческая эпоха как целостная мера эндогенного развития общества по сложности

О некоторых закономерностях исторически восходящей последовательности социально-воспроизводственных градаций и их атрибутов

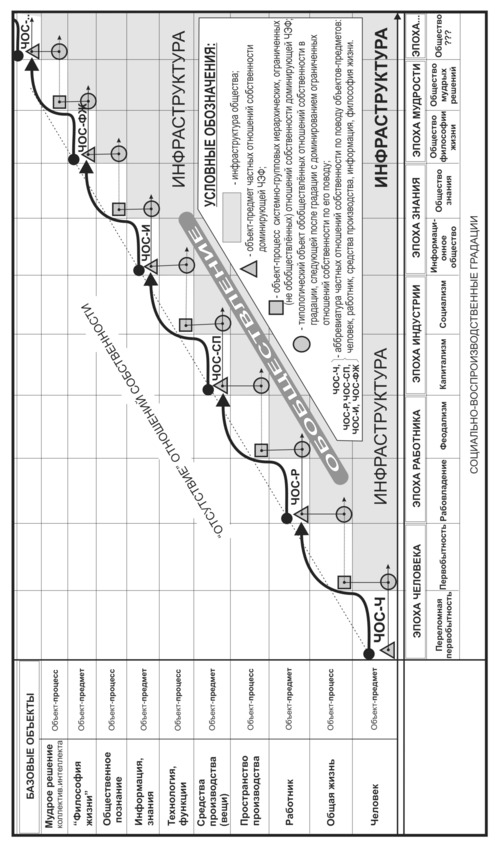

В схематике процесса общественного развития как сложной логики истории чётко прослеживается некоторая закономерность изменения атрибутивных свойств исторически восходящей последовательности социально-воспроизводственных градаций и, в том числе, отношений собственности.

До настоящего момента попытки выйти за пределы исторического ряда главной последовательности градаций, как факта, основывались, скажем, так, – на типологической полноте понятия «действительная жизнь» [36, с. 25, рис. 1.3.]. Это, несомненно, позволяет в некотором приближении описать контуры не только Информационного общества, но и логически следующего за ним Общества знания, а также как-то обозначить и последующие градации – Общество философии жизни (смысла жизни) и Общество мудрых решений (коллективного интеллекта) (см. таблицу П2 «Приложения» 2).

Используемый подход, несомненно, продуктивен, но полученные результаты описания и представлений об этих обществах будущего весьма скупы и в высшей степени формализованы, абстрактны. Поэтому представляется чрезвычайно важным дополнить их некоторым подобием конкретного предметного описания и представлениями, используя достаточно развитой метод содержательного корреляционно-регрессионного анализа, различных атрибутивных свойств категориального аппарата полилогии. В частности, в основу такого анализа следует положить атрибутивные свойства базовых типологических объектов как предметов производственных отношений и, в первую очередь, отношений собственности по их поводу.

На данный момент мы имеем пока самое общее представление об эмпирическом корреляте эндогенной логики в целом как главной последовательности исторически восходящих градаций общественного развития: переломная первобытность, первобытность, рабовладение, феодализм, капитализм, социализм, Информационное общество, Общество знания. Данная последовательность критических точек восходящего развития общества в полилогии отображает переломные моменты перехода, прорыва, от одной градации к другой.

В ранее выполненных работах отмечается такая особенность этой последовательности как систематическое чередование доминирования в историческом ряде этих градаций двух видов базовых типологических объектов (см. таблицу П2 «Приложения» 2 и рис. 6). Это чередование объектов-предметов и объектов-процессов. Оно происходит согласно следующей последовательности объектов:

человек (язык, мышление) – предмет;общая жизнь – процесс;работник – предмет;пространство производства – процесс;средства производства (вещь) – предмет;функции (технологии, работа) – процесс;информация – предмет;общественное познание – процесси т. д.

Рис. 6. Становление категории отношений частной собственности в восходящем развитии общества

Такое чередование доминирующих базовых объектов в исторически восходящем ряде градаций подразумевает и некоторые сущностные связи между парами градаций этой главной последовательности. Основой этой сущностной связи выступает соответствующая связанная пара последовательно доминирующих объектов, состоящая из объекта-предмета и объекта-процесса. Так как окружающей нас реальностью является материальный мир, материя, то первым в паре стоит объект-предмет. Объект-предмет может быть не только «физическим предметом», но и идеальным (абстрактным) объектом, так как в основе материальности мира лежит объективность его существования.

Сущностные связи обусловлены структурой пары последовательно доминирующих воспроизводственных процессов как чистых эндогенных форм (ЧЭФ) и характером отношений собственности по поводу их базового объекта.

Так в отношении всех доминирующих объектов-предметов имеют место частные отношения собственности как основа соответствующих производственных отношений (см. таблицу П2 «Приложения» 2» и рис. 6). Такой тип отношений порождает диссипативный характер производства, атомизированность жизнедеятельности агентов производства, действующих хаотично без всякой согласованности своей воспроизводственной деятельности. Это порождает хаос в доминирующем типе производства соответствующей градации и жёсткую конкуренцию, особенно в период развитых отношений, входящих в кризис и достигших предела своего прогрессивного развития.

Естественным продолжением, очередным шагом, последующего восходящего развития является упорядочение производственных отношений, устранение хаоса и атомизированности в производственной деятельности агентов производства, смена конкуренции согласованным развитием производства при сохранении производственной соревновательности и дружеской состязательности.

Таким образом, центр тяжести в воспроизводственной деятельности по данному доминирующему объекту-предмету переноситься с его собственно количественного производства на оптимальную, упорядоченную организацию (вос) производства данного объекта-предмета. Это совсем не означает, что обществу становиться безразличной проблема воспроизводства объектов-предметов данной типологии, просто проблема количества создаваемых конкретных объектов-предметов к этому историческому моменту оказывается решённой обществом и подразумевает выпуск данной «продукции» в необходимом количестве и качестве, в потребном ассортименте.

Теперь главным, доминирующим, в воспроизводственном процессе становится оптимальная организация воспроизводственного процесса, то есть «процесс» оказывается в центре внимания общества. Упорядочение воспроизводства объектов данной типологии становится доминирующим объектом производственных отношений и отношений собственности. Теперь, с этого момента, доминируют соответствующий объект-процесс и его ЧЭФ. Очевидно, что упорядочение воспроизводственного процесса данного объекта-предмета требует его обобществления, то есть требует обобществлённых отношений собственности относительно данного объекта-предмета. В результате производственные отношения по поводу этого объекта-предмета переходят под контроль общества, его «всеобщего интеллекта», то есть включаются в инфраструктуру общества.

При этом соответствующий объект-процесс оказывается в центре внимания тех агентов производства, которые принимают эти новые ценности, это новое понимание «богатства» в обществе. Так или иначе, но объект-процесс оказывается в их ограниченных отношениях собственности. Так как производственный процесс и его организация есть дело многочисленных коллективов и отдельных личностей, то и отношения собственности по поводу этой типологии объектов-процессов оказываются групповыми, а ввиду сложности коллективных процессов иерархически групповыми и системно-сетевыми. Это не частные отношения собственности, как по поводу объектов-предметов, но и не обобществлённые, а ограниченные отношения собственности, что и отличает их (частные, и группо-иерархические, системно-сетевые и т.п.) от обобществлённых отношений собственности.

Учитывая регулярность и системность этого явления «парности», выделим периоды двух последовательных градаций, характеризуемых доминированием объекта-предмета и объекта-процесса, как фазы и обозначим каждый из подобных сдвоенных периодов, двухфазовый период, термином «эпоха». В восходящем историческом развитии общества соответственно окажутся выделенными следующие эпохи:

– Эпоха человека. Эта эпоха соответствует периоду существования градаций переломная первобытность и первобытность. В градации переломная первобытность доминирует объект-предмет «человек (язык, мышление)», а в градации первобытность доминирует объект-процесс «общая жизнь».

– Эпоха работника. Эта эпоха соответствует периоду существования градаций рабовладение и феодализм. В градации рабовладение доминирует объект-предмет «работник», а в градации феодализм доминирует объект-процесс «пространство производства».

– Эпоха индустрии. Эта эпоха соответствует периоду существования градаций капитализм и социализм. В градации капитализм доминирует объект-предмет «средства производства (вещь)», а в градации социализм доминирует объект-процесс «функции (технологии)».

– Эпоха знания. Эта эпоха соответствует периоду существования градаций информационное общество и общество знания. В градации информационного общества доминирует объект-предмет «информация», а в градации общества знания доминирует объект-процесс «общественное познание».

– Эпоха мудрости. И т. д.

Проиллюстрируем сказанное примером восходящего развития общества.

Эпоха индустрии. В градации капитализм доминирует объект-предмет «средства производства (вещь)». Производство атомизировано. Каждый агент производства действует в независимости от подобных ему агентов, что порождает хаос перепроизводства или убыточность производственной деятельности, разорение. Целью производства является получение максимальной прибыли, но никак не интересы потребителей. Вследствие конкуренции и несогласованности производственной деятельности огромные ресурсы растрачиваются впустую, а присущая данному способу экономическая эксплуатация порождает социальную напряжённость в обществе.

Наконец становиться очевидной необходимость в коренной перестройке производственной деятельности как процесса и повышению его эффективности, необходимость в устранении негатива экономической эксплуатации. То есть объективно возникает необходимость в упорядочении в целом всего процесса товарного производства, производства «вещей». Это становиться возможным лишь в условиях обобществления «средств производства», постановки их под контроль общества, сбросе этого производства в инфраструктуру общества, что, так или иначе, реализуется соответствующими усилиями общества. Общество от градации капитализм переходит к градации социализм.

В центре внимания агентов производства теперь оказывается сам производственный процесс (технологии, функции), работа. В отличие от старого понимания богатства новой ценностью становиться сама «работа», место агента в воспроизводственном процессе производства «вещей». Уровень развития производства, достигнутый ещё при капитализме уже в состоянии полностью обеспечить потребности общества, то есть обеспечивает некоторый минимум потребности в вещах. Теперь главное, основной мотив жизнедеятельности, занять в этом производственном процессе «удачное место» с высоким общественным статусом, что гарантирует высокое благообеспечение.

В результате весь производственный процесс оказывается в руках коллективов и лиц, в их собственности, ибо это текущая историческая ценность и богатство. На каждом рабочем месте (функция) хозяином становится исполнитель, на каждом коллективном рабочем месте хозяином становится коллектив, на предприятии – коллектив, в отрасли – коллектив и т.д., вплоть до центра. Такой вид отношений собственности называется группо-иерархическим. Метафорами такого вида собственности на объект-процесс являются: «моя работа», «наша бригада», «мой завод», «наше предприятие» и т. п.

Таким образом, в градации социализм эпохи индустрии доминирует объект-процесс «функции (технологии)», который в быту именуется просто – работа.

Всё это показывает, что целостным шагами восходящего развития социума по сложности являются исторические эпохи пар градаций, а сам процесс смены типологии доминирующих базовых объектов и ценностей в обществе носит регулярный, периодический характер.

5.1. Эпоха человека (первобытность)

Может показаться, что обращение к далекой первобытности вызвано лишь научно-археологическим интересом. Однако дело не в высоком понимании культуры, хотя и этот момент безусловен. Дело в том, пишет А. С. Шушарин, что:

«… то, что „творилось“ в те незапамятные времена, уже в более развитом содержании в снятых формах „происходит“ с каждым из нас и сейчас, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Имманентные первобытности, базовые взаимодействия лежат в основе всех других общественных процессов и отношений, но и не как нечто архаическое или омертвевшие геологические пласты, а, наоборот, как основополагающая инфраструктура бытия, как самое живое и глубокое тело самой жизни, над которым „наслоены“ все остальные формы. Вот это и есть самый глубокий и толстый „слой“ (в образах Ф. Броделя …), который не виден экономизму или виден в извращенном свете, как в либеральном, так и в марксистском вариантах» [43, с. 60].

Подобную позицию отстаивал и Ф. Энгельс, так он писал в работе «Анти-Дюринг»:

«… эта „седая древность“ при всех обстоятельствах останется для всех будущих поколений необычайно интересной эпохой, потому что она образует основу всего позднейшего более высокого развития, потому что она имеет своим исходным пунктом выделение человека из животного царства, а своим содержанием – преодоление таких трудностей, которые никогда уже не встретятся будущим ассоциированным людям» [44, с. 119].

«Первые выделявшиеся из животного царства люди были во всём существенном так же несвободны, как и сами животные; но каждый шаг вперёд на пути культуры был шагом к свободе» [44, с. 117]. В полилогии это так же и шаги преодоления «несвобод».

Наконец А. С. Шушарин подчёркивает:

«Э. Дюркгейм считал необходимым (…) подчеркнуть примерно такое же понимание: «Это была настоящая протоплазма, зародыш, откуда возникли все социальные типы». Крайне примитивно, но там были уже все потенциальные формы человеческого бытия. Именно в этом же смысле, надо полагать, можно понять остроумный тезис М. Я. Гефтера: история начинается не с нуля, а с начала.…

Философы здесь могли бы задать хитрющий, а по сути логически просто неразрешимый вопрос – а не приписывается ли первобытности ее пониманием как «основы всего позднейшего» слишком много. Однако мы приняли гипотезу (которая логически не «обсуждается») негэнтропийного развития материи в анизотропии по сложности (…). А в таковом понимании первобытность и составила материальную возможность всего дальнейшего социального развития или, в образах постдарвинизма, априорную предрасположенность (но только не направленность!) к нему. А уж как она сама образовалась в том же негэнтропийном развитии, а до нее – жизнь и т. д. – это уже забота следующих генерализующих теорий» [43, с. 60—61].

В этой связи небольшая вставка.

Единство биологического и социологического развития живого (гипотеза)

Здесь уместно напомнить о высказанной в 2013 году автором гипотезе, кратко изложенной в Приложении 2 «Кто впереди? – Муравьи!» книги «Теория Информационного общества…» в параграфе «1. Единство биологического и социального развития живого (гипотеза)» [38, с.643].

Биосоциологический анализ на основе концептуальной базы метатеории полилогия позволил выдвинуть гипотезу о единстве биологического и социологического в развитии живого. Эта гипотеза раскрывает механизм развития живого по сложности и с единых позиций социологии и биологии объясняет и описывает восходящее развитие жизни, живой материи, от простейшей клетки до человечества, от коалиции живых структур до общества людей.

Известно, что социальность первоначально возникает как «физическое» свойство жизни, и лишь затем, после эволюционного восхождения по сложности, дает начало социальности поведенческой. Тогда как общество как система «суперорганизма» (надорганизменной целостности) и сама «социальность» закодированы не только на уровне гена клетки, что являет миру общество как следствие совместной жизнедеятельности всех клеток, но и также как следствие совместной жизнедеятельности на уровне особи, то есть и на уровне человека. Последнее не вызывает сомнений и рассматривается в рамках социологии общества (людей).

В частности, проявлением фундаментального закона органической жизни, по мнению д. б. н. Панова Е. Н., является:

«… потребность живых существ, способных к самопроизвольному движению (будь то одноклеточные организмы или высшие животные), поддерживать контакт с другими представителями своего вида есть лишь частное проявление фундаментального закона органической жизни. Суть этого закона в том, что живые структуры всегда, когда есть возможность, образуют коалиции. При этом участники содружества оказываются способными решать задачи, непосильные для каждого из них в отдельности. Сфера действия этого принципа охватывает все этажи органического мира – от взаимодействия слагающих организм клеток до социальных взаимоотношений в популяциях всех населяющих нашу планету живых существ, включая и Человека Разумного» [30. с.12].