Полная версия

Полная версияIGM. Поиск предназначения. Том 1. Приближение к тайне

На уровне цивилизации соционика раскрывает структурность естественной истории человечества и, возможно, самой реальности. (А.Зайцев, 2016).

Если кратко, то «прикладная» соционика – это современная системная типология личности.

Но это еще не все. Такое сложное определение стоит дополнить несколькими предположениями.

Соционика является в нашем понимании:

1) Необходимой и естественной частью новой эпистемологии, то есть новой теории познания. Познание мира развивается, ближе всего к тайне сознания подошли физики и соционика может им в этом помочь;

2) Соответственно, рано или поздно соционика станет частью новой парадигмы холизма – философии целостности, объединяющей ранее противопоставленные материализм и идеализм и иные мировоззренческие системы;

3) Что позволит уже методами такими же точными, как методы математики и моделирования, описывать те процессы, которые на данный момент мы описываем больше метафорами или прячем за мистическими или философскими рассуждениями.

4) Соционика (или ее усовершенствованная модификация) – это современная (и в большей части – будущая) вариативно-кибернетическая концепция общества (цивилизации), созданная в общих чертах Аушрой Аугустинавичюте (04.04.1927 – 24.08.2005) за период с 1972 по 1985 гг..

Объединяя все вышесказанное, можно предположить, что соционика дает направление к созданию современной концепции сознания, в то время как с другой стороны к той же концепции сознания приближается современная физика.

Пункты 1-4 являются более предсказаниями, чем реальностью, для нас соционика – это основа модели стратегического взаимодействия в рамках IGM.

Лицевая сторона (плюсы концепции)

Уже на сегодняшний момент по сравнению с другими типологиями7 соционика представляет наиболее точный, технологичный – и пока единственный в своем роде! – инструмент познания человека, социума, процессов и явлений окружающего мира.

«Познай себя!» – сколько веков этому призыву, но только сейчас мы приближаемся к его реализации.

Соционика основана на структурной модели информационно-энергетического метаболизма (ИЭМ) социона и его составляющих элементов (например, типов личности), что позволяет:

определять и прогнозировать свойства личности как типа ИЭМ;

определять и прогнозировать свойства отношений между людьми как между типами ИЭМ;

определять, какие отношения в силу этого неизбежно возникают между людьми, между группами в социуме, в цивилизации.

Именно прогностическая сила модели соционики является ее отличительной чертой от других типологий.

Модель соционики масштабируема, ее можно применить к очень разным процессам и явлениям, в основе которых лежит информационно-энергетический метаболизм (от физиологии до цивилизации – к любому явлению, соответствующего критериям разума Г. Бейтсона8).

Другие типологии личности (от древних до современных) в сравнении с соционикой:

«Тавтологические» – в них содержательная избыточность (иллюзия объема и значимости) сочетается со скудностью смысла;

Описательные – в них применяются произвольные рамки сортировки событий, произвольные способы классификации, произвольные выводы, смесь логических и паралогических связей – что, прежде всего, является выражением личных предпочтений авторов этих типологий, выдаваемых за общие закономерности;

В них отсутствует структурная модель9.

Соционика позволяет объединить разрозненные и подчас противоречивые типологии на основе более глубоких и общих системных закономерностей, когда другие типологии оказываются частным взглядом с локальной достоверностью на более масштабный процесс.

Обратная сторона (минусы концепции)

Соционика как концепция10 на данный момент является рабочей, во многом черновой, включая в себя различной степени и качества по проработанности идеи, гипотезы, фантазии и теории, практику, но при этом отсутствует четкий методологический аппарат.11

Поэтому, при изучении соционики нужно учитывать следующее:

Публичной, «научной» и действенной школы соционики нет12:

А. Аугустинавичюте – автор концепции – «прекратила» работу по развитию концепции в 1985 году;

Официальной наукой концепция не признана и не развивается;

Публичная версия (версии) концепции соционики на данный момент состоит из различных точек зрения (трактовок, субмоделей) на соционику Аушры Аугустинавичюте в «разработке» и «переработке» людей различного интеллектуального, энергетического, культурного уровней. Главная особенность всех этих версий – «перевернутая семантика» по отношению к исходной модели, что делает публичные версии соционики неэффективными при типировании;

Освоение концепции соционики требует освоения особой семантики (набор смыслов и правил на уровне «ядра операционной системы»);

Соционика сложна для освоения человеком с научными (прежде всего, психологическими, психиатрическими, социологическими) предубеждениями – мешает профессиональная «система знаний»;

В ходе освоения концепции соционики могут создаться временные или постоянные собственные заблуждения, иллюзии, предубеждения!

К сожалению, применение соционики плохо подготовленным человеком крайне затруднено:

Надежды на интеллектуальное освоение концепции посредством чтения текстов без системной практики обычно не оправдываются. Чтение текстов приводит к иллюзии освоения, тогда как на данном этапе развития концепции, желательно тренинговое обучение применению этой концепции13;

У незрелых личностей, перегруженных всяческими комплексами, соционика превращается в несколько экзотический инструмент самоутверждения и самопрезентации;

У отягощенных всяческими научными и житейскими предрассудками соционика превращается в инструмент генерирования психотической реальности. Жизнь такие люди проводят в своеобразном виртуальном «сумасшедшем соционическом доме», в котором всем процессам, явлениям и сущностям по умолчанию придаются свойства «соционичности», а любые иные – «не соционические» – отвергаются. (Впрочем, подобное характерно для любых психов-профессионалов (фанатиков или «свидетелей»), чем бы они ни «болели» – гештальтом, психоанализом, астрологией, гуманитарной психологией, ребефингом, нумерологией, фокус-группами, социсследованиями, компьютерным программированием или чем иным).

Также соционика не повышает мастерство общения14 – для этого необходимы другие технологии, такие как НЛП и IGM. Владея соционикой, можно более искусно общаться, уже умея общаться, а это дает больше свободы и комфорта в общении в стратегическом измерении.

ИДЕОЛОГИЯ СОЦИОНИКИ

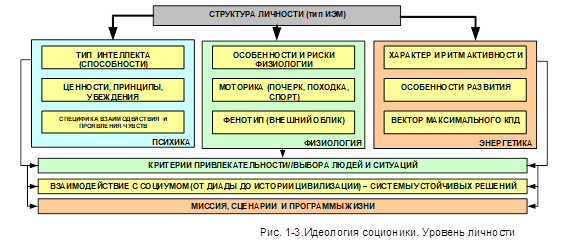

Уровень личности

Идеология (гипотеза) соционики исходила из следующих предположений:

Отношения между людьми подчиняются объективным закономерностям:

Эти закономерности зависят от комплекса психических (личностных) свойств;

Этот комплекс психических свойств базируется на устойчивой информационной структуре. Эта структура повторяется с небольшими вариациями в разных людях, в том числе – генетически чуждых друг другу – и отсюда подчас парадоксальная, загадочная внешняя похожесть и схожесть жизненного сценария чужих друг другу людей, разделенных временем и пространством;

Психическую структуру можно описать через модель ИЭМ;

Структуру психики мы воспринимаем через проявления в физиологии и энергетике, через проявления в поведении и обозначаем как тип личности;

Удачное описание через модель позволяет лучше понять функционирование самой структуры, проявление этой структуры в психике, в отношениях с людьми и окружающим миром.

Такое знание помогает человеку правильно понять себя (свои мотивы, действия, ценности и т. д.), спрогнозировать поведение в отношениях с другими и, следовательно, отрегулировать отношения в нужную сторону.

Соционика связывает особенности психики, физиологии и энергетики в единую модель и объясняет их проявления в жизни личности.

Масштабируем: личность цивилизация

Соционика оказалось легко масштабируемой моделью и рамки рассматриваемых явлений были расширены:

Процессы в обществе (информационные и энергетические) подчиняются закономерностям:

Эти закономерности определяются системой внутренне присущих обществу свойств, повторяемых из поколения в поколение и закрепленных в культуре и на уровне ценностей нации и цивилизации.

Эта система внутренне присущих обществу свойств базируется на устройстве и закономерностях функционирования унифицированной «базовой единицы человеческого разума», названной Аушрой Аугустинавичюте «соционом» (отсюда и само название «соционика»).

Социон отражает «все» закономерности, внутренне присущие человеческой цивилизации в целом – и тому или иному обществу, культуре, этносу.

Изучая социон, мы изучаем «все», что было, происходит и может быть в рамках этой единицы человеческого разума.

Законы социона – это законы эволюции личности, группы, культуры, этноса и цивилизации, законы социального прогресса.

Применяя эти законы и закономерности, мы можем продвинуться на пути познания человека и цивилизации, что может привести – при соблюдении рамок экологии – к благополучию: информационному, духовному, энергетическому, культурному и т. д..

Масштабирование проводит нас к выводу, что соционика в максимальном выражении – это типология реальности.

Боги, сошедшие с небес…

Можно предположить множество проекций модели соционики на ту или иную часть реальности, но самый главный вывод, который помогает сделать эта концепция в том, что если что-то повторяется в истории человечества, то за этим повторением скрыта закономерность нашей собственной эволюции.

Сама идея типологии появилась совместно с попытками объяснить мир в самых первых, примитивных понятиях – чтобы хотя бы немного уменьшить хаос и упорядочить реальность. Упорядочить, чтобы понять и принять.

И типология темпераментов Гиппократа и Галена здесь не самая первая.

Самой первой можно считать типологию божественных сил, то есть божественную иерархию.

Будь то русское язычество, египетские, греческие, индийские или китайские небожители – везде боги были в определённых взаимоотношениях, обладали набором типических божественных слабостей и присущих только им преимуществ, выполняли одну или набор специфических функций. Чем масштабней во времени была мифология – тем многообразней события, в череде которых происходила смена лидера, менялись отношения, разыгрывались сценарии, изменялись сами боги – и с точки зрения концепции соционики, все это как предсказуемо, так и типично.

Можно предположить, что божественная иерархия есть отражение естественной типологии. Где бог – максимальное выражение функциональных возможностей типа, божественная матрица. Точнее – выражение понимания этих возможностей на тот исторический момент. Тогда становится понятным, почему в каждом есть частица бога (частичная реализация функционала божественной матрицы типа ИЭМ), и почему богов много, и почему они все похожи в разных культурах. И опять же, во всех мифологиях богов объединяет некая единая интегральная сущность, связь – то есть, они являются, по сути, частями чего-то целого.

В этом плане монотеизм, религия одного бога – шаг назад в плане отражения и познания природы. Монотеизм – это уменьшение вариаций и вариабельности, снижение функциональности в познании природы, узость в освоении мира. Снижение количества классов устойчивых решений. И следующий шаг от монотеизма к атеизму вернул утерянные в тисках религии свободу поиска, оценки, решений.

Здесь важно сделать еще один вывод (или хотя бы предположение), что все, что свершилось, случается или произойдёт, есть производное от человеческого мышления. Все открытия, свершения, изобретения, фантазии и происшедшие события являются проекцией небольшой части функционирования «атома» сознания – единицы человеческого разума, социона, – в конкретном естественно-историческом контесте.

Что еще мы может совершить, совершить как человечество, что еще плохого и хорошего? В попытках найти ответ на этот вопрос соционика позволяет перейти от пустого философствования о природе человека к прогнозированию и проектированию своей эволюции.

Соционика – краткий итог

Соционика выросла из гипотезы в технологию благодаря интуитивному оформлению гипотезы в концепцию, а концепции – в модель А.

Концепция соционики позволила:

Определить, собрать в классы и ранжировать свойства информационно-энергетического метаболизма (ИЭМ);

Построить модель ИЭМа (модель А) и найти те системные свойства, которые не были очевидны;

Установить пока некоторые законы функционирования ИЭМа;

Определить некоторые принципы масштабирования, то есть применения концепции информационно-энергетического метаболизма к явлениям и процессам различного масштаба;

И многое другое, иногда столь очевидное, что все проходили мимо и даже не задумывались о значимости и значении…

Изложенные здесь тезисы будут по возможности раскрыты в следующих частях данной работы.

ЧАСТЬ 2. КАК БЫ ИСТОРИЯ…

ПОПЫТКА РЕКОНСТРУКЦИИ СОБЫТИЙ НА ФОНЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

ИСТОРИЯ КОНЦЕПЦИИ

Кто не знает историю, обречен на повторение ее.

Цицерон

Народ, забывший свою историю, не имеет будущего.

Платон

Тезис: субъективное изложение истории концепции в социально-историческом контексте с поучительными комментариями в надежде выучить уроки, которые она дает.

Прежде, чем перейти собственно к концепции соционики, необходимо сказать, что концепция соционики развивалась вместе с нашим обществом, которое за последние 30 лет переживало (и переживает) довольно странные – и одновременно, вполне закономерные, – этапы своего развития.

Соционика, как оказалось, концепция мировоззренческая и социально направленная, а потому все социальные процессы, события и эффекты отразились и на ней и на ее носителях.

Многое уже забыто.

О некоторых периодах современные «соционики» не знают, а те, кто знает – молчат…

Мифов же о том, чья это концепция (об авторстве) и значимости тех или иных личностей в развитии соционики – пруд пруди.

Предлагаемые ниже очерки следует рассматривать, прежде всего, как условную реконструкцию событий в рамках развития и жизни концепции. Эта реконструкция не может быть ни исчерпывающей, ни полной, ни полностью объективной, тем не менее, она позволяет объяснить сегодняшнее состояние дел в соционике.

А также позволяет выучить несколько очень важных уроков истории.

КАК ЭТО БЫЛО (1)

Период 1969-1979 гг.

Краткая биографическая справка

Аушра Аугустинавичюте – автор соционики (надо полагать – единственный).

Родилась 4 апреля 1928 в г. Вильнюсе15. Умерла 19 августа 2005 г.

Образование: высшее экономическое.

Основные работы: «Социон», «Теория интертипных отношений», «Дуальная природа человека», «Теория признаков Рейнина».

С 1991 года практически не участвовала в общественно-соционических «тусовках».

Последние появления на конференции в Киеве было в 1996-97 годах и в 2003 году.

В 1998 году вышел первый и единственный прижизненный двухтомник работ Аушры. После ее смерти вышли остальные работы в скорректированном виде16.

Появление мессии

Как и все исключительные люди, Аушра о своей роли вряд ли догадывалась. Со временем, возможно, ей стало кое-что понятно из того, что же она сделала, но, на мой взгляд, значимость совершенного прорыва могут оценить только потомки – когда научатся пользоваться инструментом под именем «соционика».

Соционика опередила время, как опередила время и технология таланта, приоткрыв дверь в мир будущего, в мир людей-созидателей, но общество оказалось к этому миру не готово, общественное развитие пошло по пути деградации и из всей «психологии» осталась востребованной только манипулятивная ее часть…

Вернемся к Аушре.

Сначала ей было просто интересно.

Вот что она писала в своей работе «Теория интертипных отношений» (1973-75 г.г.)17:

«Несколько лет тому назад, мне, педагогу по работе и социологу по интересам, попала в руки книга К.Г.Юнга «Психологические типы». Было ли это случайностью? И да, и нет. Как не было случайностью и то, что я, ради того, чтобы разобраться в основе основ человеческих отношений, изучила экономику. Благодаря чему и сумела понять, что в межчеловеческом общении, кроме экономических, присутствуют еще какие-то, не менее строгие закономерности, в которых я и старалась всю жизнь и со всем усердием разобраться. Основное, чего я не понимала, это противоречия между желанием каждого быть добрым, отзывчивым, добродушным и откуда-то появляющейся раздраженностью и злобностью. … Какой же механизм мешает всеобщему взаимопониманию и доброжелательности?»

В поисках ответа на интересовавшие вопросы межчеловеческих отношений Аушра проштудировала труды П. Ганнушкина, Э. Кречмера, З.Фрейда, О. Вейнингера, Т. Парсона, В. Татаркевича, М.Оссовской, А. Морено, Э. Фромма, И. Кона и даже А. Фореля, Ван де Вельдо и Кинси. Вывод был таков: «различные отношения между людьми … могли объясняться лишь различными свойствами или психологическими структурами контактирующих людей. Все прочее необъективно. Структуры эти могут быть врожденными, могут быть и приобретенными, но это обязательно какие-то достаточно устойчивые структуры, которыми и можно было бы объяснить, почему с одними людьми складываются одни, с другими – другие отношения.»

Но литературные источники не дали ответа на вопрос «что такое структура личности».

«Психологические учебники описывали отдельные психологические феномены типа «мышление», «воля», «эмоции». Получалось, что каждый человек не дотягивает до какой-то, никому не известной нормы, что у каждого есть какие-то недостатки, которые необходимо «исправлять». Волю следовало все закалять и закалять, мышление развивать и развивать, эмоции утончать. Каждого человека можно было превратить в перечень недостатков. Создавалось впечатление, что каждому, у кого есть совесть и желание совершенства, следует все время переживать и чувствовать комплекс неполноценности из-за всего, что есть у других, а у него отсутствует. И это вместо того, чтобы человек радовался и развивал в себе реально существующее. По сути дела, речь шла не о достоинствах человека, не о том, что в нем есть прекрасного, а о недостатках. Говорилось о недостатках, хотя, что именно назвать нормой, тоже никто не знал.»

«Понятно, что в таких условиях социальная психология ограничивалась более или менее общими рассуждениями, самое большее – изучением разных защитных механизмов личности. Да и сами защитные механизмы объяснялись не столько свойствами самой личности, сколько теми же высшими социальными условиями. А почему одна личность защищалась одними, а другая – другими способами, и вообще, зачем и от кого эта защита нужна, оставалось непонятным. Почему психология других живых существ не требует такой защиты, а человеческая требует? Потому, что это психология человека? Но в чем ее основное отличие? В сложности? Но сложности «вообще» – не бывает. Сложность любого явления закономерна. В чем тогда закономерность сложности человека? На этот вопрос нужен конкретный ответ, а не общие рассуждения.

Книги по психиатрии давали другое – показывали, к чему приводят защитные механизмы, когда они переходят границы нормы. И в то же время утверждалось, что норму как таковую определить нельзя.

Самым конкретным в заинтересовавшем меня ракурсе был труд Э. Кречмера «Телосложение и характер». В нем люди разделяются на шизотимов и циклотимов. Отличаются они друг от друга не столько телосложением, сколько эмоционально-динамическими стереотипами и всем отношением к миру. Все, кто прочувствовал и понял эти основные различия, в дальнейшем легко определяли принадлежность людей к одной или другой группе. Основное, что давала эта книга, это признание за человеком права хоть в какой-то мере быть самим собой, то есть, быть шизотимом или циклотимом. Не предъявляя претензий к циклотиму из-за того, что в нем нет качеств шизотима, и не критикуя шизотима за то, что он не циклотим.

Это было единственным, по-настоящему конкретным до того, как я прочла сто страниц К.Г.Юнга, изданные в 1924 году в переводе Е. Рузера с предисловием проф. Ив. Ермакова.

Юнг меня заинтересовал сразу. Потому что предлагал структуру. И даже шестнадцать18 структур! То, что я не была профессиональным психологом, оказалось случайной удачей – я не знала распространенного мнения, что типологию Юнга расшифровать нельзя, что эта типология «работала» лишь в руках автора. В это меня посвятили уже гораздо позже, когда в моих руках был шифр. После того, когда у меня хватило упрямства и терпения самой в ней разобраться.

Несомненно, описания психологических типов К. Г. Юнга мне показались исключительно сложными и непонятными. Чтобы разобраться в предлагаемых им структурах, пришлось прибегнуть к графическим символам. Из символов, заменивших юнговские психологические функции, образовались модели. Прежде всего, образованная из четырех символов-функций модель Ю (Юнга), названная нами так в честь создателя типологии, а потом и модель, которая была образована уже из восьми символов. Именно благодаря модели Ю нам удалось раскрыть несколько законов человеческих взаимоотношений.

Следует сразу отметить, что в дальнейшем для понимания идей К.Юнга очень помогла оригинальная теория информационного метаболизма А. Кемпинского.»

Вехи нового пути

Итак, экспериментальный подход непсихолога к психологии личности привел к следующим открытиям:

«Первым крупным открытием было открытие закона диады, или дополняемости психологических типов. Оказалось, что общество образовано не только из 16 различных типов информационного метаболизма (далее ИМ), но и из восьми диад ИМ. В диаде происходит дуализация19 всей жизнедеятельности индивидуума. То, что социальная группа образована из дуализированных или недуализированных индивидуумов, определяет качество психологического климата в группе и психическое состояние самих индивидуумов, их характер и здоровье.

Вторым важным шагом было открытие особенностей так называемой третьей функции20, того, что у А. Е. Личко называется местом наименьшего сопротивления (МНС), и что, как оказалось, является причиной стрессирующих конфликтных отношений. Постепенно выяснилось, что то, что психиатрами (Э. Кречмер, А. Б. Ганнушкин, А. Кемпинский, А. Е. Личко, К. Леонгард) описывается как различные формы акцентуаций, неврозов и психопатий, на самом деле является неврозами и психопатиями разных типов информационного метаболизма.

Третьим значимым открытием было установление того факта, что все восемь диад образуют два кольца социального прогресса, или социон, которыми и можно объяснить давно замеченную спиралевидность социального развития. Социон как структура из восьми диад оказался самостоятельным энергетическим образованием. Это высшая форма организации психической энергии. Значимым для конкретной практики при организации малых групп является открытие квадры, оптимальной по психотерапевтическому самовоздействию рабочей и лечебной группы.

Все это вместе взятое порождает новую отрасль социальных наук, которую … будем называть соционикой.21»

Вот такая история

Итак, приняв за точку отсчета «объективность отношений», Аушра предположила, что эта объективность должна быть чем-то обоснована. Это основание – некая вариабельная и устойчивая в своих вариантах психическая структура.