Полная версия:

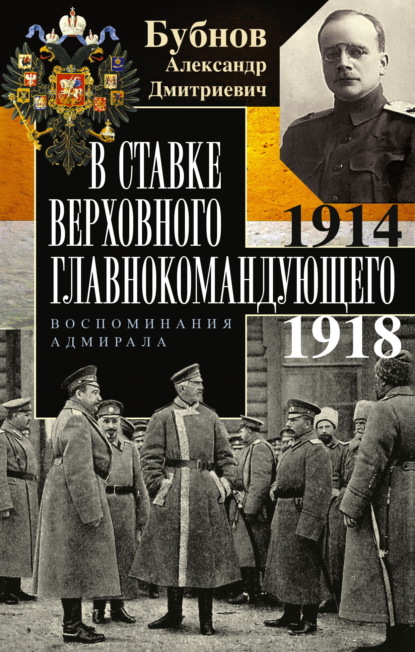

В Ставке Верховного главнокомандующего. Воспоминания адмирала. 1914–1918

Каждый день известное число чинов штаба из нашего поезда приглашалось к столу великого князя в «первый» поезд. Вагон-ресторан в нем, как и все вагоны-рестораны, был разделен переборкой с дверью на два неравных отделения. В меньшем отделении за столиком в углу сидел великий князь с начальником штаба и протоиереем отцом Шавельским, за столиком рядом с ним – представители союзных армий, а за остальными двумя сидели генерал-квартирмейстер и приглашенные гости. В большом отделении располагались остальные чины «первого» поезда.

Великий князь входил в вагон-ресторан точно в назначенный час, пожимал руки сначала всем гостям, а затем переходил во второе отделение, чтобы поздороваться с теми чинами, которых он в этот день еще не видел. Ввиду его высокого роста на верхней перекладине дверной рамы в переборке был прикреплен лист белой бумаги, чтобы обратить его внимание на необходимость наклонить голову.

Завтрак продолжался очень недолго – каких-нибудь полчаса с небольшим. Беседа за столом обычно носила не натянутый, но сдержанный характер. Когда дела на фронте шли благоприятно, великий князь принимал в ней живое участие и остроумно шутил, но когда положение на фронте оставляло желать лучшего, он хмурился, и завтрак проходил в молчании.

В тяжелые же периоды Самсоновской катастрофы[3] и отступления из Галиции приглашения к столу великого князя прекратились.

Короткими перерывами в работе после завтрака и обеда мы пользовались для прогулок пешком и верхом по живописным окрестностям Ставки. Эти прогулки были единственным нашим развлечением.

Во время этих перерывов генерал-квартирмейстер Ю.Н. Данилов обычно гулял по дорожке сада вдоль домика, где было его управление, и, покуривая сигару, обдумывал ведение операций. Великий князь, когда не гулял вместе с ним, строго наблюдал за тем, чтобы никто не нарушал размышлений Данилова во время этих прогулок.

Изредка мы, более молодые офицеры штаба, выезжали целым эскадроном верхом на прогулку под командой общего любимца Ставки, весельчака и балагура, бывшего лихого кавалериста Генерального штаба полковника Муханова, который заставлял нас проделывать разные эволюции. Во время таких эволюций больше всего доставалось, конечно, нам, морякам, а особенно мне, ибо мой «росинант», не желая терять собственного достоинства, решительно никогда не торопился. Однако, к нашему удовольствию, доставалось от Муханова и его собратьям по оружию, особенно медлительному и мягкому полковнику Стаховичу. Прогулки эти своим весельем очень способствовали поддержанию хорошего настроения в Ставке.

Хотя великий князь весьма отрицательно смотрел на посещение родными и женами членов штаба, все же изредка жены некоторых из нас приезжали на краткие свидания со своими мужьями и, тщательно скрываясь, жили в плохонькой гостинице местечка Барановичи.

Однажды мы с женой на прогулке верхом в дальнем и глухом лесу неожиданно встретились с великим князем, который в сопровождении начальника штаба скакал недалеко от нас. Я обомлел. Однако великий князь отвернулся и, заговорив с начальником штаба, сделал вид, что нас не заметил. На следующий день за завтраком он посмотрел на меня иронически – тем дело и ограничилось.

Этот случай привожу лишь в опровержение распространявшихся некоторыми злонамеренными лицами слухов о якобы бессердечности и даже бесчувственности великого князя.

* * *Иногда в Ставку приезжал государь со своей свитой и некоторыми министрами.

Эти приезды всегда вносили тревожное настроение в жизнь Ставки, ибо они в большинстве случаев были вызваны решением каких-либо исключительно важных для ведения войны вопросов.

Зная умонастроение государя и некоторых его министров, мы всегда беспокоились за исход этих совещаний, опасаясь последствий столкновения взглядов между великим князем и окружением государя.

С тревогой смотрели мы на медленно проходивший в Ставку мимо нас царский поезд, за которым как бы тянулась струя гнетущей атмосферы, окружавшей престол и известные столичные круги, и облегченно вздыхали, когда царский поезд покидал Ставку.

Во все остальное время Ставка жила своей обособленной строгой жизнью, работая в атмосфере возвышенных чувств.

Вся Россия знала, что там, в этой Ставке, пользовавшейся в то время громадным авторитетом и уважением, живет и творит свое великое дело благородный вождь, на которого она возлагала все свои надежды.

Глава 3

Великий князь Николай Николаевич

По своим личным качествам великий князь Николай Николаевич был выдающимся человеком, а среди членов императорской фамилии представлял собою отрадное исключение.

По природе честный, прямой и благородный, он соединял в себе все свойства волевой личности, то есть решительность, требовательность и настойчивость. Причем эти свойства проявлялись в нем иногда в чрезмерной форме, подчас создававшей ему репутацию суровой строгости. Все – не исключая министров и высших чинов государства – его побаивались, а нерадивые и неспособные люди панически боялись.

В этом отношении великий князь точно походил на адмирала З.П. Рожественского, благодаря личной железной воле которого, как ныне окончательно установлено историей, был осуществлен во время Русско-японской войны небывалый подвиг – поход на Дальний Восток 2-й Тихоокеанской эскадры.

При господствовавшем в царствование императора Николая II во всем государственном аппарате безволии и непотизме[4] наличие на посту Верховного главнокомандующего такой волевой личности, как великий князь Николай Николаевич, было одним из главных залогов благополучного исхода войны, и потому-то вся Россия встретила с таким единодушным восторгом назначение его на этот пост.

Помимо этого великий князь, пройдя все ступени военной иерархии, был истинным знатоком военного дела, которое он искренно любил и которому посвятил всю свою жизнь. Имея высшее военное образование, он отдавал себе ясный отчет в задачах высшего командования и руководства военными операциями, чему способствовало продолжительное пребывание его в должности командующего войсками гвардии и Петербургского военного округа, а незадолго до войны и на должности председателя Совета государственной обороны.

Давно уже в России не было личности, в такой степени отвечающей по своим качествам должности Верховного главнокомандующего, как великий князь Николай Николаевич.

Но, стоя во главе вооруженных сил России, он, к сожалению, не был – как уже в предисловии мною сказано – свободен в своих решениях. Он должен был считаться с государем, который со своим правительством распоряжался судьбами государства.

Хотя великий князь и считал, что многие действия правительства могут иметь отрицательное влияние на ход войны, хотя он и отдавал себе ясный отчет в пагубном влиянии на государя его супруги и распутинской камарильи, однако из-за верноподданнических чувств не считал себя вправе вмешиваться в категорической форме в верховное управление страной и в семейную жизнь государя.

Несомненно, при приездах государя в Ставку великий князь в своих разговорах с ним с глазу на глаз предостерегал его об этом. Но, зная чувства и идеологию великого князя, можно с уверенностью сказать, что, если он и излагал свое мнение в свойственном ему решительном тоне, то во всяком случае никогда не придавал ему характера угрозы, которую ему приписывала народная молва, твердившая, что он требовал заточения государыни в монастырь.

Однако предостережения великого князя не только не достигали цели, но и имели в некотором отношении даже отрицательное действие.

Государь, конечно, ставил о них в известность свою супругу, под чьим безграничным влиянием находился, и этим еще больше усугублялась ее ненависть к великому князю. Государыня издавна не любила великого князя, потому что видела в нем волевую личность, и до нее доходили слухи о его огромной популярности, которую она считала опасной для престола. Эту мысль она внушала государю с самого начала войны, и разговоры великого князя с государем заставляли ее еще более усилить свое воздействие на мужа, что в конце концов и привело к смене великого князя на его посту.

Презрение великого князя к Григорию Распутину было также известно государыне. Его якобы ответ на попытку Распутина приехать в Ставку для благословения войск «Приезжай – повешу» был сразу распространен народной молвой и встречен с всеобщим энтузиазмом, что не могло, конечно, не дойти до государыни. Однако вряд ли великий князь собирался привести такую угрозу в исполнение, ибо никогда не решился бы нанести явный удар престижу царской семьи, и так уже поколебленному Распутиным.

Но энтузиазм, с которым по всей России была встречена эта легенда, как нельзя более ярко выражает глубину той духовной трагедии, которую переживала страна, вступая в гигантскую борьбу, благоприятный исход которой мог быть достигнут лишь при условии единодушного устремления всех духовных сил народа исключительно на борьбу с грозным внешним врагом.

С неспособными же военачальниками великий князь действительно расправлялся решительно и круто, но, конечно, никогда не применял физического воздействия, как это ему приписывала народная молва. Как бы он ни был несдержан, это все же претило его благородной рыцарской натуре.

Нижеследующий случай покажет точку зрения великого князя в отношениях его к командному составу.

В начале зимы 1914 года немецкие крейсера «Гебен» и «Бреслау» начали сильно беспокоить своими внезапными бомбардировками части кавказской армии, опиравшиеся на Черноморское побережье.

Хотя деятельность Черноморского флота не отличалась особенной энергией, вызывая этим гнев и нарекания великого князя, однако за неимением в составе Черноморского флота достаточно быстроходных судов командующий флотом адмирал А.А. Эбергард не был в состоянии пресечь операции этих немецких крейсеров, о чем морское управление великому князю и докладывало.

Однажды после одной из таких операций ординарец великого князя принес нам поздно вечером в управление написанную лично великим князем телеграмму для отправки адмиралу Эбергарду.

В это время в управлении со мной был мой товарищ и друг В. Яковлев, так как адмирал Ненюков уехал по делам в Петербург. Прочтя с ним эту телеграмму, мы пришли в ужас от резкости выражений, в которых она была составлена. Во флоте мы искони привыкли к совсем иным формам отношений между начальствующими лицами, особенно на высоких должностях, и их подчиненными, а зная чрезвычайно благородный, честный и самолюбивый характер адмирала Эбергарда, сильно опасались, как бы эта телеграмма не вызвала катастрофу.

Посоветовавшись с Яковлевым, я решил попытаться через начальника штаба попросить великого князя смягчить выражения телеграммы. Когда я изложил генералу Янушкевичу свою просьбу, он гневно посмотрел на меня и с трепетом в голосе воскликнул:

– Как вы осмеливаетесь вмешиваться в повеления великого князя! Да знаете ли вы, чем это вам угрожает?!

На это я ему ответил, что, зная характер адмирала Эбергарда, я опасаюсь, что такая телеграмма может побудить его на самоубийство и что поэтому я настаиваю на своей просьбе.

Тогда генерал Янушкевич взял из моих рук телеграмму, посмотрел на меня с печальным сожалением и сказал:

– Хорошо, но за последствия я не ручаюсь.

И прошел в вагон великого князя.

Через несколько минут он вернулся, передав мне слова великого князя: «Когда дело идет о пользе родины и успехе военных действий, я не щажу отдельных личностей», и приказал отправить телеграмму без изменений.

К счастью, эта телеграмма не возымела того действия, которого мы опасались: адмирал Эбергард нашел в себе мужество перенести обиду во имя своего долга перед родиной в войне.

Этот случай ясно показывает то возвышенное понимание великим князем своего долга как Верховного главнокомандующего, из коего вытекали его отношения к подчиненным без различия положения, которое они занимали, а также высокое сознание своего военного долга со стороны некоторых благородных личностей подчиненного ему командного состава.

* * *Но в вопросе смены высшего командного состава великий князь не был вполне свободен. Тут ему приходилось считаться с волей государя. А так как симпатии государя распространялись нередко на совершенно неспособных генералов, сумевших завоевать его благосклонность угодничеством и интригами, то в вопросе устранения таких генералов великому князю подчас нелегко было добиться своей цели.

Несмотря на то что, например, пользовавшийся расположением государя генерал Ренненкампф доказал в Восточной Пруссии в начале войны свою несостоятельность, его удалось убрать лишь после того, как он, к всеобщему негодованию, скомпрометировал успех Лодзинской операции, где мы – не будь его – могли бы сторицей искупить катастрофу самсоновской армии.

Нелегко было также доказать государю необходимость убрать генерала Сухомлинова[5], ответственного за недостаточное снабжение армии и обманувшего государя своими ложными докладами. И несмотря на то, что после смены Сухомлинова ясно обнаружились вся легкомысленная преступность его деятельности и весь причиненный им России вред, государыня старалась своим влиянием на государя смягчить ожидавшую генерала заслуженную кару.

Еще более тяжелым было положение великого князя, когда ему приходилось во имя успешного ведения войны поднимать вопрос о смене неспособных членов правительства, что составляло прерогативу государя.

Между тем трения, возникавшие между великим князем и государем в вопросах смены высших чинов военного и особенно гражданского управления, пользовавшихся расположением императора и поддержкой «темных сил», оставляли в скрытой и ревнивой к своим прерогативам психологии Николая II глубокий след и еще более отчуждали его от великого князя.

Так интригами, влиянием «темных сил» и работой разных лиц, снискавших себе недостойными путями расположение престола, создавались и углублялись трения между правлением страны и Верховным командованием ее вооруженных сил. А между тем в условиях современной войны «вооруженных народов», и особенно в тех условиях, в которых вела ее Россия, главным слагаемым не только успеха в войне, но и спасения государства должно было бы стать тесное единение этих двух органов верховной власти.

Глава 4

Личный состав штаба Верховного главнокомандующего

Ближайшими сотрудниками великого князя были начальник штаба генерал Янушкевич и начальники отдельных управлений штаба.

Генерал Янушкевич автоматически перешел согласно «Положению о полевом управлении войск» на должность начальника штаба Верховного главнокомандующего с должности начальника Главного управления Генерального штаба, которую он занимал перед войной и на которую был назначен Сухомлиновым главным образом благодаря покладистости характера, если не сказать более, и отсутствию свободы мысли.

Став начальником штаба Верховного главнокомандующего, он растерялся, но все же имел гражданское мужество осознать свою неспособность играть какую-либо роль, стушевался и уступил руководящую позицию в Верховном командовании генерал-квартирмейстеру Данилову.

Генерал Данилов, прозванный Черным за цвет своих волос (в отличие от другого, рыжего генерала Данилова – начальника тыла) был, несомненно, одним из самых образованных и знающих свое дело офицеров русского Генерального штаба. Строгий, требовательный в службе, он был грозой для подчиненных, но за искусственно созданной им самим несколько мрачной наружностью скрывался блестящий, правда, едкий, но всегда любезный собеседник.

Обладая твердостью характера, граничащей с упрямством, он, однако, не отличался особенной широтой взглядов. Во всяком случае, генерал Данилов был во всех отношениях отличным ближайшим сотрудником такого решительного вождя, как великий князь Николай Николаевич, который его ценил и уважал.

* * *Все остальные ближайшие подчиненные великого князя также были на должной высоте.

Дежурный генерал П.К. Кондзеровский, в высшей степени симпатичный, вдумчивый человек, пользовался всеобщей любовью в армии и на своей должности распорядителя личного состава был безусловно незаменим.

Начальник управления военных сообщений генерал И.А. Ронжин, человек широких взглядов и блестящих способностей, был большим знатоком своего дела и опытной рукой управлял военными сообщениями.

Начальник военно-морского управления адмирал Д.В. Ненюков соединял в себе свойства большого сибарита с ясностью ума и высокой духовной культурой.

Управляющий дипломатической канцелярией Н.А. Базили, человек исключительно выдающихся способностей, считался с полным правом одним из лучших молодых русских дипломатов.

Начальники отдельных управлений штаба поддерживали между собой самые тесные отношения и были безгранично преданы великому князю, вследствие чего штаб представлял собой единое целое, одушевленное общими взглядами, и был отличным органом для проведения в жизнь воли Верховного главнокомандующего.

Особняком стоял по своему положению протопресвитер военного духовенства отец Георгий Шавельский. Редко можно было встретить среди иерархов церкви столь проницательного, мудрого и обаятельного по своим высоким качествам человека.

Прекрасно осведомленный о состоянии чувств и настроений народа благодаря обширной сети священников в армии, куда вливались люди всех классов общества, он внимательно следил за развитием общественных настроений, отдавал себе ясный отчет в крупных недостатках верховного управления государством, глубоко скорбел об этом душой и с тревогой взирал на будущее. Решительный противник Распутина и его приспешников, он мужественно предупреждал государя об опасностях, грозивших России в связи с разлагающим влиянием на правительство «темных сил».

Вследствие своих высоких умственных и душевных качеств и возвышенного патриотизма отец Георгий имел большое влияние на великого князя, которому он был чрезвычайно предан, видя в нем спасителя России. Влияние это усиливалось тем, что великий князь был глубоко верующим человеком и видел в отце Георгии выдающегося духовного пастыря.

Таким образом, в деятельности великого князя по ведению войны и в его заботах о благе России два лица, занимавшие место в непосредственной от него близости, могли иметь на него влияние. Это были генерал Данилов и отец Георгий.

* * *Все офицеры управлений штаба в полной мере отвечали своим назначениям.

Среди офицеров управления генерал-квартирмейстера особенно выделялись своими способностями полковники Щёлоков, Скалой, Самойлов и капитан Андерс.

Щёлоков вследствие весьма неприятных личных свойств был очень непривлекателен. Во время Гражданской войны он был у большевиков начальником штаба Будённого и много содействовал успехам его конницы.

Полной ему противоположностью был необыкновенно благородный, честный и привлекательный Скалой. Командированный от штаба Верховного главнокомандующего в состав делегации для ведения мирных переговоров в Брест-Литовск, он не вынес позора Брестского мира и застрелился. Самойлов отличился во главе своего полка. Андерс во время Второй мировой войны командовал Польским добровольческим корпусом в составе союзных войск на Итальянском фронте.

В состав военно-морского управления входили: великий князь Кирилл Владимирович, назначенный впоследствии начальником морских батальонов на фронте; капитан 2-го ранга А.В. Немитц, впоследствии командир эскадренного миноносца в Черном море; автор настоящих воспоминаний, пробывший в Ставке до ее занятия большевиками, и его близкий друг, старший лейтенант В.В. Яковлев, назначенный впоследствии морским агентом в Румынию. Находясь на этом посту, он своими разведывательными сведениями о Турции и Болгарии весьма содействовал операциям Черноморского флота.

Мы трое раньше служили в Морском генеральном штабе, а Немитц и автор настоящих воспоминаний были профессорами Николаевской морской академии. Краткое время находился в нашем управлении и лейтенант Апрелев.

Всеобщей симпатией пользовались в Ставке доктор А.А. Козловский и начальник нашего автомобильного парка капитан В.Р. Вреден. Козловский усердно и внимательно заботился о нашем здоровье, а гостеприимный, всегда благожелательный Вреден, с которым все мы были в приятельских отношениях, доставлял многим из нас при общении приятные минуты душевного отдохновения от напряженной нашей работы.

Глава 5

Высший командный состав

Личный состав, который при вступлении своем в должность Верховного главнокомандующего великий князь застал на высших командных постах армии, к сожалению, во многих случаях далеко не отвечал своему назначению.

Особенно неудовлетворительным был высший командный состав Северо-Западного фронта в лице его главнокомандующего генерала Жилинского и командующих армиями этого фронта: 1-й – генерала Ренненкампфа и 2-й – генерала Самсонова, что и было одной из главных причин происшедших в начале войны на этом фронте катастрофы армии генерала Самсонова и разгрома армии генерала Ренненкампфа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

В «первом» поезде совершал поездки сам Верховный главнокомандующий и лица его ближайшего окружения, «второй» предназначался для прочих офицеров штаба.

2

Великий князь Петр Николаевич – генерал-лейтенант, во время Первой мировой войны – генерал-инспектор инженерных войск. Находясь при штабе великого князя Николая Николаевича, он, по словам современников, сдерживал вспышки гнева и раздражительность брата, к которым тот был склонен. Автор воспоминаний восхищается «молчаливо-строгой деловитостью», царящей в штабе Николая Николаевича, когда тот занимал пост Верховного главнокомандующего, но отзывы на этот счет остались противоречивые.

3

Битва при Танненберге в Восточной Пруссии в августе 1914 г., приведшая к разгрому и отступлению русской армии. Эти события сопровождались тяжелыми потерями – около 6 тыс. убитых, 20 тыс. раненых и 30 тыс. попавших в плен. Поскольку большинство раненых тоже оказалось в плену, общее число пленных достигло 50 тыс. человек. Командовавший 2-й армией генерал А.В. Самсонов от отчаяния застрелился, и произошедшее под Танненбергом стали называть Самсоновской катастрофой.

4

Непотизм- предоставление привилегий родственникам и друзьям в независимости от их способностей и профессиональных качеств.

5

Генерал В.А. Сухомлинов занимал в начале Первой мировой войны пост военного министра.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов