Полная версия

Полная версияМамин Восход

Вскоре мама оказалась в Ленинграде и поступила в техникум парашютной промышленности.

…Недолго проработала Ниночка в военном санатории Кисловодска, но поклонников заимела – был даже один генерал.

Среди всех она отличала молодого лейтенантика – морского летчика Иван Алефиренко. Красивая черная форма с голубыми погонами и орденами на груди, вечерние прогулки, танцы в санаторном парке – все это было так романтично. Знакомство длилось недолго – Иван отправился в полк под Архангельск, Ниночка уехала в Ленинград. Осталось только писать письма, посылать редкие фотографии.

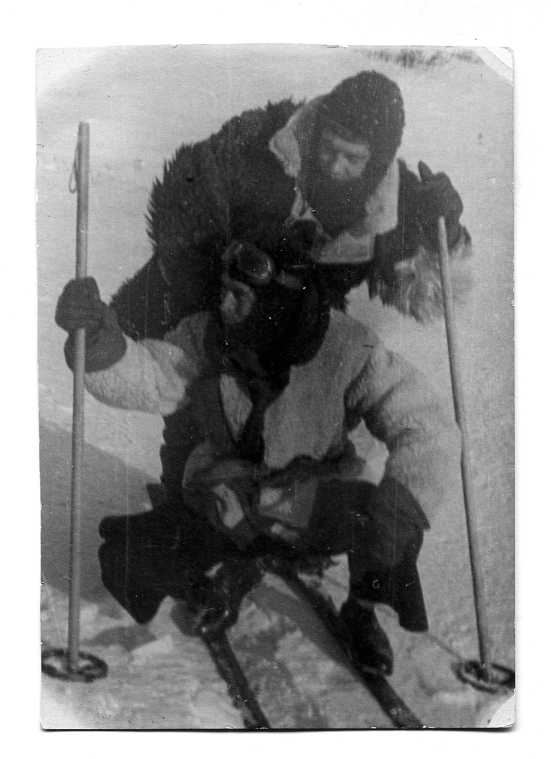

Крайний север – «чукчи» за выслеживанием белого медведя. Похожи Нина? – снимок правда плохой, но одного «чукчу» Вы должны здесь опознать.

08.10.47г. Нине Р.– миловидной южанке – от жителей NORDA – Ваня.

По невероятному стечению обстоятельств, в конце 47-го года Ивана перевели служить под Ленинград – в полк в селе Лебяжьем. Нина жила и училась рядом – в самом Ленинграде.

Необыкновенную историю их женитьбы слышала от кого-то из родных.

…Любовный роман был в самом разгаре – отец уже сделал предложение руки и сердца – мама соглашаться не спешила. Тогда ему пришлось применить военную хитрость: перегоняя в полк новый самолет, посадил его на военном аэродроме Минеральных Вод, доехал до Кисловодска – всего-то полчаса на электричке – явился к маме и сказал:

– Ниночка, ради тебя я нарушил все инструкции! Если любишь – спасай! Летим со мной, иначе – трибунал.

Лукавил ли? Может быть – вообще был он лихим парнем, склонным к здравому авантюризму – я, кажется, вся в него…

Что тут началось! Охи, ахи! Бабушка в слезы, а дочка собрала вещички и улетела с женишком.

…У женишка были пронзительные зеленые глаза, и он был очень красив – куда там генералам, ухаживавшим за дочкой в санатории! Характерец, конечно, тот еще – но с этим ничего не поделаешь – наследие войны. Попробуйте в двадцать с небольшим отбомбить «транспорт водоизмещением 12000 тонн» с поднебесной высоты Заполярья, а потом спокойно спать – вряд ли у вас это получится.

Регистрация брака происходила в 1947 году в Баумановском загсе Ленинграда. Звучал свадебный марш Мендельсона, оживленные пары стояли у входа. Ниночка, подойдя к двери в большой парадный зал с золочеными колоннами, вдруг развернулась и кинулась вниз по широкой лестнице. Иван – офицер при полном параде, бросился следом, догнал, повел обратно. Но и у стола регистраторши мама все сомневалась в правильности своего решения, видно чувствовала, какой трудный путь выбирает.

Я родилась через четыре года после войны, в селе Лебяжьем, в гарнизоне под Ленинградом, где был расположен военный аэродром морских летчиков. Отец в тот момент был в санатории – летчиков отправляли отдыхать, несмотря ни на какие семейные обстоятельства – даже скорое рождение ребенка. Ждали родители, естественно, мальчика, а родилась девочка. Так как имя было уже придумано, то мама и назвала меня Викторией.

Село Лебяжье, аэродром «Котлы», 1949 год.

Мама разделила с отцом все тяготы военной службы в гарнизонах морских летчиков на самом краю нашей огромной страны. Случалось, жила в общих бараках, отгородив «свой» закуток одной занавеской, знала все о ночных полетах и верных ведомых, горе от потери однополчан тоже было общим. Недостатка в деньгах не было, но это вряд ли компенсировало множество неудобств, присутствующих в нелегкой жизни военных.

Модные туфельки на высоких каблуках лежали в шкафу без дела – ходить в них по деревянным тротуарам гарнизона было невозможно.

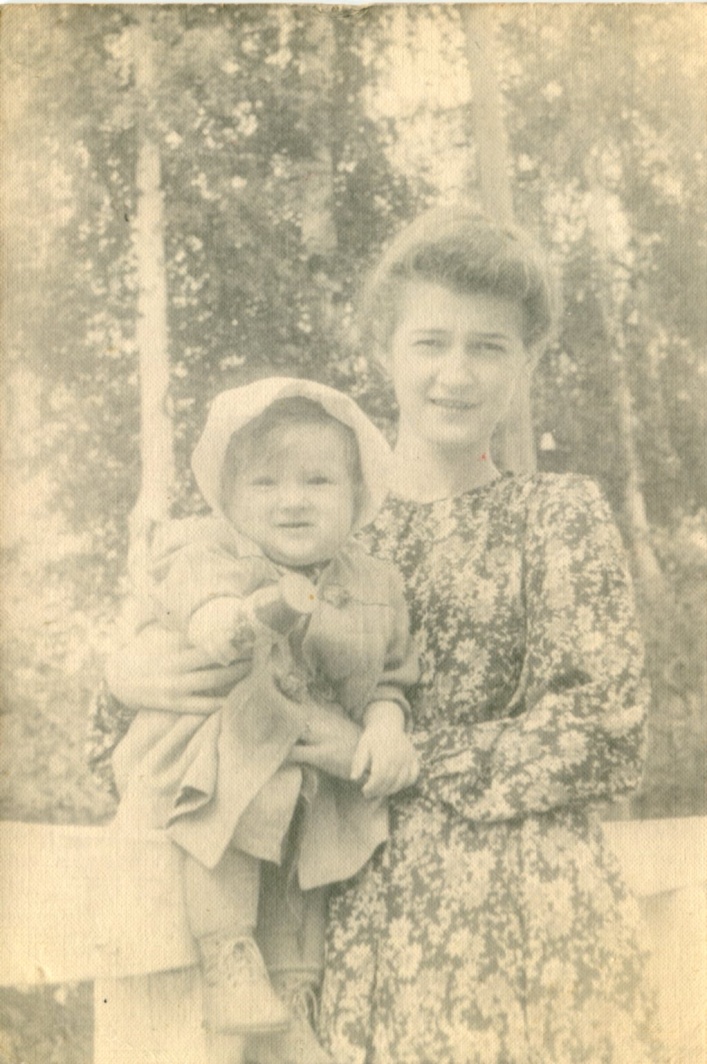

Лебяжье. 19 октября 1949 г.

Мама со мной на руках стоит на том самом деревянном тротуаре, а за спиной домишки, в которых квартировались пилоты со своими семьями.

Гарнизон военно-морских летчиков…

Но не было на свете двух более разных людей.

Отец называл мамочку «аристократкой» – точнее придумать было нельзя – произнося эти слова по-разному – иногда ласково, иногда с досадой, но шли они от самого его сердца, это несомненно. И она действительно была аристократкой до мозга костей – печку топила ручками со свежим маникюром и всегда, даже дома, ходила в нарядных платьях – халатов никогда не носила.

Мама любила итальянскую музыку, замирала при звуках «Вернись в Сорренто» или «Санта Лючии», отцу же надо было что-нибудь попроще – «А ну-ка песню нам пропой веселый ветер…» – вот это в самый раз! Одно несомненно: они оба – и мама и отец были очень красивы – мама утонченной интеллигентной красотой и прирожденной грацией движений, отец – зелеными выразительными глазами, замашками «ведущего», и крестьянской основательностью во всем.

Родители ни в коем случае не были рядовыми обывателями, да простит мне читатель такое яркое слово. Отец прошел страшные годы войны в элитном полку морских летчиков, сумев своим мужеством и мастерством сохранить жизнь там, где пилотам было отмерено всего ничего – по две-три недели. Эта пора его жизни, его летная судьба, смею думать, сложилась удачно.

Мама же, в период «развитого строительства социализма» с большим увлечением планировала, возводила, а потом и руководила огромной трикотажной фабрикой – фабрикой «Восход» – но это много позже.

Затем в их жизни был военно-морской аэродром Кагул на прекрасном прибалтийском острове Эзеле. Здесь корабельные сосны упирались в самое небо, казалось, за их верхушки задевали облака. Моё раннее детство, о котором до сих пор что-то помню, прошло на этом уютном эстонском острове. Мама, как и все жены офицеров, не работала – воспитывала нас с сестрой.

Остров Эзель, 1950 г

Помнится, она была большой модницей – имела много красивых платьев и, конечно, шубу – этот обязательный атрибут офицерской жены. До сих пор помню – на ощупь – колючую отцовскую шинель и мягкую шубу мамы.

Именно здесь, на этом острове родители сделали своё первое крупное приобретение – автомобиль «Победу», с которой связана одна, довольно смешная история.

«Победу» – писк автомобильной промышленности нашей страны 50-х годов приобрели сразу, как только эта мысль пришла в голову. Автомобили в те годы разрешали покупать только по особым спискам, но отец, к тому времени уже бравый тридцатитрехлетний красавец – майор, ас-истребитель морской авиации, прошедший войну и имеющий ордена и медали, входил в этот список, а его оклад позволял делать и такие покупки.

И вот новенькая машина, сверкая на солнце, стояла под окнами офицерского общежития. Когда сослуживцы возвращались с полетов, они курили возле неё, проводя «разбор полетов», а заодно любовались и гладили теплые от солнца бока новенького чуда. Однако машина была еще не обкатана и поэтому капризничала – а может, просто водителю, впервые севшему за руль автомобиля, пока не хватало умения? Ведь надо же – с самолетом-истребителем отец управлялся лихо, был с ним, можно сказать, на «ты», а тут случались «непонятки» – Победа как бы слегка «взбрыкивала».

И вот, в один из свободных от полетов дней, они с верным другом и однополчанином Колей Мячиным посадили в машину жен и поехали кататься. Ехать особо было некуда – эстонский остров Эзель был небольшим, однако сам факт поездки на первой «гражданской» машине в военном гарнизоне радовал.

Иван сел за руль, рядом разместился Николай. Сзади восседали – именно так – «восседали» – две молоденькие разодетые девицы. Такие праздничные моменты в скучной аэродромной жизни жен летчиков происходили нечасто, и они собирались, как «вор на ярмарку» – то есть очень тщательно. Прически соответствовали последнему слову моды 50-х: «спереди пулемет, сзади авоська». Головки почему-то получились совершенно одинаковыми – туго завитые кудри торчали впереди устрашающе, сзади же были уложены в незаметную сеточку. Однако других причесок в тогдашней моде не было и ничего странного в этой одинаковости девчата не видели. Ребятам же такие нюансы были непонятны вообще – в модных «причах» они не разбирались.

Дамы восседали на заднем сидении гордо и торжественно, высоко держали головы и важно поглядывали по сторонам в небольшие оконца. Мягкая бархатная обивка кабины ласкала глаз и руку, неяркое прибалтийское солнце светило сквозь стекла машины – причин для грусти не было…

…Причин для грусти не было вообще – война закончилась, а вместе с ней закончились и те ужасы, которые непременно сопровождают все войны. На фронте ли в тылу ли – доставалось каждому. Но воспоминания эти ушли куда-то далеко, молодость брала свое. Жены были юными и жизнерадостными – с ними было легко и весело. Причиной этой жизнерадостности было еще и то, что денег мужья получали достаточно, а принадлежность к элитному классу летчиков, военно-морских – тем более, избавляла от множества неприятностей, творящихся в стране – от неприятностей, о существовании которых они даже не подозревали. Короче, никаких житейских проблем в их жизни не было.

…Только когда кто-то из пилотов не возвращался из полета… – но об этом нельзя было даже думать – такая была у летчиков примета…

С места тронулись резво. Прокатившись по дороге вдоль всего гарнизона, проехали сосновую рощу. Машина шла – как летела – легко и послушно. И только заехав на песчаную дорогу начала чихать, а потом заглохла.

– Приехали! – засмеялись девицы, не ведая, что ждет их впереди.

Иван покрутил какие-то ручки, машина тронулась с места, но метров через сто встала опять – говорю же вам – капризничали «оне».

– «Водила»! – ехидно сформулировала свою мысль Ирка.

– Ты бы, Ванечка, сперва ездить научился, а уж потом приличных женщин кататься приглашал! – жена Ниночка надула губки и отвернулась к окну.

Николай не обратил эти женские ехидства никакого внимания – он подавал советы – как в небе, в воздушном бою:

– Подсос включи, а теперь выжми педаль, – его знания в деле вождения автомобиля были еще меньше, чем у Ивана, но советы все же принимались.

У водителя, однако, ничего не получалось – машина стояла, как вкопанная. Друзья вылезли, покопались в моторе – капризная Победа завелась с пол-оборота. Как ни в чем не бывало, тронулась с места, но, проехав метров пятьдесят, заглохла опять.

– Да, «водила» у нас – ас – высший класс, что и говорить! – издевались дамы.

Так повторялось несколько раз.

– «Ас – высший класс»! – играли в «ладушки» девицы на заднем сидении.

В очередной раз, садясь в машину, Иван виновато глянул на девчат своими пронзительными зелеными глазами и сказал:

– Толкнуть надо бы – иначе стоять будем!

– Так вот Николай пусть и толкнет! – тут же нашлись дамочки.

– Э, нет, – Иван на мгновение задумался, отводя в сторону глаза, – он будет держать руль, а я – жать на педали.

Девицы сразу заподозрили в этих словах какой-то подвох, но какой именно – понять никак не могли. Они сидели в раздумьи: толкать машину офицерским женам было совершенно не к лицу, но не станешь же выжидать непонятно чего! Вздохнули, сняли новые модные туфельки на высоких каблуках и вылезли из машины. Уперевшись в багажник, стали безуспешно пытаться сдвинуть с места «застрявшую» «Победу». Иван же спокойно включил зажигание:

– Будут знать, как обзываться! – сказал он, и машина тут же тронулась с места…

Это произошло так неожиданно, что боевые подруги не удержались и шлепнулись в песок. Глядя вслед удаляющемуся авто, они ждали, что мужья вот-вот остановятся, но не тут-то было – выпустив легкое облачко дыма, Победа скрылась за поворотом.

– Меня, майора, боевого летчика, эта мамзель будет называть «водилой»? – смеясь, возмущался Иван, сидя за рулем ставшей послушной машины, – Да я фрицев в небе в войну на «раз-два» делал, а тут какие-то вертихвостки! – Николай, имевший на своем счету боевых вылетов и наград не меньше, чем у Ивана, поддакивал:

– Вот и пусть теперь чапают на своих двоих – до самого дома!

Оба они в свои тридцать с небольшим, уже повидали в жизни много чего – за их спинами была война. И любили они своих молоденьких жен без памяти – так, как могут любить только лихие летчики, проживающие свой каждый день, как последний – кто его знает, что случится завтра в полете! Они баловали и откармливали этих худышек после голодных военных лет как могли, но «водила» – это уже слишком! Ехидных девиц надо немного проучить – дружно решили пилоты.

…Подруги поднялись с земли, отряхнули песок, налипший на новых платьях, и только тут до них дошел весь размах мужского коварства! Посмотрев друг на друга, скорчили рожицы, и – делать нечего – двинулись домой. Босиком, как вы понимаете – туфли уехали вместе с машиной. А дом был «почти рядом» – всего часа два ходьбы.

– Паразиты, ну паразиты! – причитали босые офицерские жены, увязая ногами в песке. За деревьями садилось неяркое солнце, кололась противная трава, росшая вдоль лесной дороги – прямо зла не хватало на своих коварных мужей и все это безобразие!

Однако за первым же поворотом, в прозрачном сосновом лесочке, они увидели беглецов – веселые парни, небрежно облокотясь на капот, курили свои папироски «Беломорканал».

– Мы не будем больше ехидничать, – честно пообещали жены.

– «Так мы вам и поверили», – подумали автомобилисты, однако смилостивились, посадили девчат в машину и поехали домой.

…Фильдеперсовые новенькие чулочки, надетые по такому случаю, были порваны в клочья, и их пришлось выбросить. Впрочем, мужские носки тоже не стирались, а вовсе выбрасывались по мере их загрязнения – у жен морских летчиков были свои привычки…

Таллинн, 1952 год.

Потом в Риге, в академии ВВС отец повышал квалификацию морского летчика. Нас поселили в центре города, в офицерском общежитии – в квартире большого старинного каменного дома, в комнате с высокими потолками и общей кухней. Отец с утра уходил на занятия, а мы с мамой отправлялись гулять по Риге. Частенько заходили и в кондитерскую, где продавали марципаны – небольшие разноцветные фигурки зверюшек вкусноты необыкновенной. Садились за столик, официант-латыш приносил маме кофе, а мне – тарелочку с марципанами. До сих пор помню их неповторимый вкус!

Но вот курс обучения закончился, мы вернулись в летный полк на остров Эзель и служба отца продолжилась.

Выслуга лет морским летчикам шла в военные годы год за три, а в мирные – год за два. Поэтому в 1955м году, в возрасте 35 лет, отец смог уйти в отставку.

Семья собрала свои нехитрые пожитки и отправилась в путь. Единственным крупным приобретением была новенькая «Победа» – все остальное вместилось в нескольких чемоданах.

С острова Эзеля, где в военном гарнизоне прослужили около пяти лет, плыли на материк, в гражданскую жизнь, на пароме. Огромный паром вез большое количество машин, в том числе и нашу «Победу», его качало, я боялась, что мы утонем, и плакала, а мама смеялась.

Они все счастливо смеялись – компания уволенных в запас офицеров и их семей. А почему бы и нет – ведь было так здорово: военная жизнь закончилась, все, как говорят военные, в полном здравии, у мужчин очень неплохие по тем временам звания.

Отец – майор с приличной пенсией и особым предметом гордости – автомобилем, которых тогда было совсем мало. Всем казалось, что впереди – новая прекрасная жизнь…

… Откуда им было знать, что холодное Баренцево море и бесконечная северная зима для отца навсегда канули в Лету, его звездный час уже пробил, и назывался он «Великая Отечественная война». А мамина огромная трикотажная фабрика «Восход» с множеством красивейших изделий, чудесным ковровым цехом и очаровательной мягкой игрушкой была еще далеко-далеко впереди…

Наконец приехали на родину отца – в город Ставрополь. Он сразу пошел в военкомат – решать вопрос с жильем.

– Заселяются две новые пятиэтажки – возле биофабрики или у верхнего рынка – выбирай. По составу семьи получишь трехкомнатную квартиру, – предложил военком.

– Нет, хочу строиться – чтобы был собственный дом и сад. Давно обещал жене – она станет хозяйкой большого дома, а девочки будут рвать яблоки со своего дерева!

Ему дали участок земли – соток пять, недалеко от центра – на улице Лермонтова, в переулке Ушинского. Этот был как бы «офицерский» переулок – почти каждый дом здесь возводил отставник.

Я помню, как мы с мамой в первый раз пришли посмотреть на наш участок, принесли с собой несколько луковиц нарциссов, посадили. А чернозем в Ставрополе – ветку воткнешь – зацветет весной, так что нарциссы выросли знатные!

Дом строили года три. Мамин брат дядя Володя – как и дедушка, электрик – приезжал из соседнего города Кисловодска делать проводку, бригаду штукатуров нанимали, шифер на крыше тоже укладывали специалисты. Наконец мы всей семьей поселились в полуподвале, заканчивая отделку второго этажа.

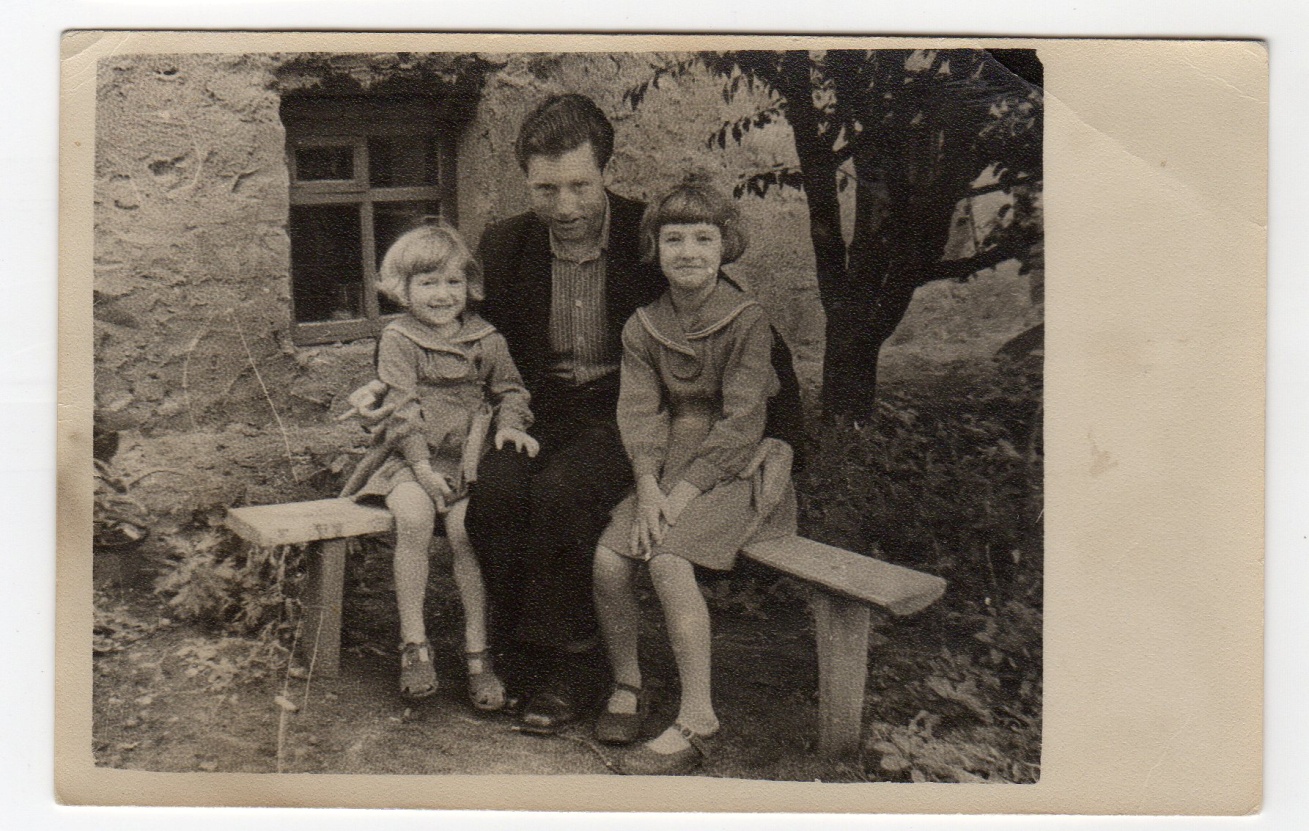

1958 год. С мамой и отцом на лавочке у дома.

…В тот день на дворе была поздняя осень – листва с деревьев давно облетела, за окном сыпал мелкий дождик. Мы с сестрой скучали в тесном полуподвале недостроенного дома. Мама, уходя наверх белить потолок в большой комнате, с собой не взяла:

– Маленьким девочкам там делать нечего – сыро, грязно, играйте здесь. Мы поиграли в куклы, полистали книжку, а потом сестричка заныла:

– Хочу гулять, хочу-хочу! – и я решилась. Нацепив пальтишки с шапочками и осенние ботики, вышли за дверь, перед которой в неглубокой яме стоял огородный инвентарь – лопаты, грабли, острый топор и что-то еще. Поднялись во двор – там пусто и скучно и тут, взглянув наверх, увидели строительный трап, тянувшийся к приоткрытой двери на второй этаж. А там, взгромоздившись на деревянные «козлы», возила щеткой по потолку мама.

– Пошли? – спросила я.

– Пошли! – обрадовалась сестра.

И забыв про строгий запрет, мы стали карабкаться по шаткому трапу. Я толкала сестренку перед собой и на четвереньках – скользко же! – лезла следом.

Первой поскользнулась сестра – ботики поехали назад по мокрым доскам, я попыталась схватить ее за шиворот, но не смогла! Мы полетели вниз и приземлились в аккурат в ту яму – вверх ногами. Первое что увидела, открыв глаза, была лопата – такая старая лопата с грязной ручкой – дальше грабли и топор – и все это было в пяти сантиметрах от моего носа.

А мама, увидев мелькнувшие пальтишки, уже бежала сверху – по одной вытаскивала нас из ямы, обнимала, и почему-то плакала. Потом повела в комнату, раздела, стала поить чаем, приговаривая:

– Какое счастье, ведь на пять сантиметров правее, и… – не знаете, что означало это «и…»?

К весне отделка дома закончилась – и вот готов второй этаж, куда мы и перебрались. Четыре просторные комнаты, коридор, веранда – было, где развернуться детям!

Во дворе посадили деревья, клубнику-малину – живите и радуйтесь!

1957 год, Ставрополь, озеро Сенгилеевское.

Наша «Победа», рядом тетя Надя, я, мама, отец, дедушка Емельян.

***

Иногда заболит-защемит сердце и захочется еще раз окунуться в омут белой сирени, процокать каблучками по родному переулку, где из-за цветущих деревьев не видно домов. К вечеру услышать щелканье соловья и крикнуть подружке через забор:

– Лорка, собирайся скорее, курсанты – «летуны» на подходе! – это была моя, и только моя неповторимая юность…

Неправильно говорят, что не надо возвращаться в прежние места. Возвращайтесь, обязательно возвращайтесь! Чтобы отпустила ноющая боль, и не знобило сердце, чтобы утихла тоска, и не звало прошлое.

Раньше казалось, что дом, в котором выросла, большой и красивый – в 1985-м году он уже таким не казался. А в переулке, вдоль прохода – полуразвалившийся «дувал» из огромных каменных валунов, мимо которого до сих пор ходят некоторые из моих подруг, и сосед тащится «на работу» к магазину – продавать «вразвес» сигареты с лотка…

По этой дороге ходила в школу я,

а по этой – мои дети, но это так, для сравнения…

Там где я росла, не было ни дорог с машинами, ни заводов с дымными трубами. Зимой каталась на санках со снежных гор, принося домой полные валенки снега и звенящие заледенелые варежки, а весной, набив карманы желтой черешней с деревца у калитки, устраивалась на лавочке, зачитываясь новым романом. Наверное, это была «Джейн Эйр» или «Женщина в белом».

Мама частенько говорила:

– Ты не читала «Сагу о Форсайтах» Голсуорси? И «Финансиста» Драйзера тоже? Да ты у меня, оказывается, совсем ничего не читала!

Срочно разыскав в библиотеке эту самую «Сагу» я забиралась на старую вишню и, устроившись на ее толстых ветвях, уходила с головой в книгу, срывая вишенки прямо в рот.

Еще одна песня души – орехи. Мы с трудом залазили на огромные деревья и набивали полные карманы еще не поспевшими плодами. Потом разбивали их камнем, вытаскивая мягкую середину – руки и губы сразу становились черными и долго не отмывались.

А в скворечнике каждую весну селились одни и те же скворцы. Скворчиха была небольшая, серенькая, скворец же покрупней, иссиня-черный, в мелкую светлую крапинку, и очень талантливый. Умел подражать скрипу двери и даже мяуканью кота Михели, чем приводил в замешательство бабушку Феню. Сидя на лавочке у дома, она зря смотрела на дверь, мол, кто это выходит во двор? Или подзывала кота: – Кис – кис-кис, – а кота-то и близко не было!

Потом мне купили пианино и отправили в музыкальную школу, но мучения длились года два, не больше. Все эти гаммы и трезвучия, диезы и бемоли наводили тоску, не нравилась даже знаменитая Бетховенская «К Элизе» – я сачковала, как могла. Наконец у мамы лопнуло терпение, и она позволила оставить эти бесполезные, как мне тогда казалось, занятия.

Подружек было множество и сначала мне казалось – все они хорошие, но потом приходило понимание – все люди разные…

Рассказ про двойку.

Две маленькие девочки шли из школы.

Нет, не так – мы с Наташкой шли домой. Нам было по десять лет, мы учились в одном классе и жили по-соседству.

Прекрасное весеннее настроение очень портила двойка – жирная конкретная двойка, тетрадка с которой лежала в моём портфеле.

Наша учительница не была злюкой, просто за мои «художества» ничего другого поставить было нельзя – это понимала даже я сама. Однако нести домой двойку совсем не хотелось – чем ближе к дому, тем медленнее передвигались ноги. Наконец мы уселись под кустом сирени и задумались над моей печальной судьбой – что же делать? Честно говоря, сама я не видела никакого выхода, а подруга еще и подлила масла в огонь:

– Викочка, ты что же, хочешь расстроить маму?

– Нет, конечно, но что поделаешь?

– Давай её исправим – ну на тройку хотя бы! – это была отличная, а самое главное, свежая мысль!

Мы достали злополучную тетрадку и склонились над ней. Миссия исправления была невыполнима – вы не пробовали исправить двойку на трояк? Вот и у нас ничего не получалось, хотя мысль о том, что нести такую тетрадку домой нельзя, уже конкретно сидела в моей голове.

Мы ещё немного подумали, и Наташка нашла выход – надо просто вырвать лист!

Эта идея некоторое время отлеживалась в моем сознании, но подруга настояла, и я (отметьте, именно я сама) вырвала лист, вытащив другую его половинку так, что бы ни осталось и следа. Результаты трудов порадовали, и я облегченно улыбнулась – жизнь опять была прекрасной – вокруг пели птички, цвела сирень, на небе не было одного облачка.

Долговязая подруга великодушно предложила:

– Давай спрячу этот листок в свой портфель, а то еще кто-нибудь найдет и отнесет твоей маме, – припугнула она.