Полная версия:

Часть Азии. История Российского государства. Ордынский период (адаптирована под iPad)

Для того чтобы понять, как зародилась и окрепла эта грозная сила, почему она в конце концов обрушилась на Русь, нам понадобится переместиться далеко на восток, где сформировался второй, азиатский компонент российской государственности.

Держава Чингисхана

Монгольские завоевательные походы, с одной стороны, несомненно были геополитической и гуманитарной макрокатастрофой.

Такого размаха массовых убийств, такой эпидемии террора не знает мировая история. Даже Вторая мировая война дала меньше жертв, если считать пропорцию от общего населения. Чингисхан и его потомки в период экспансии уничтожили почти десятую часть жителей Евразии. По современным оценкам, это около сорока миллионов жизней, погубленных не только оружием, но лишениями, голодом и мором – последствиями разорения некогда цветущих стран. Огромные области совершенно обезлюдели; крупнейшие города эпохи превратились в пепелища; погибли целые культуры.

Всё это так.

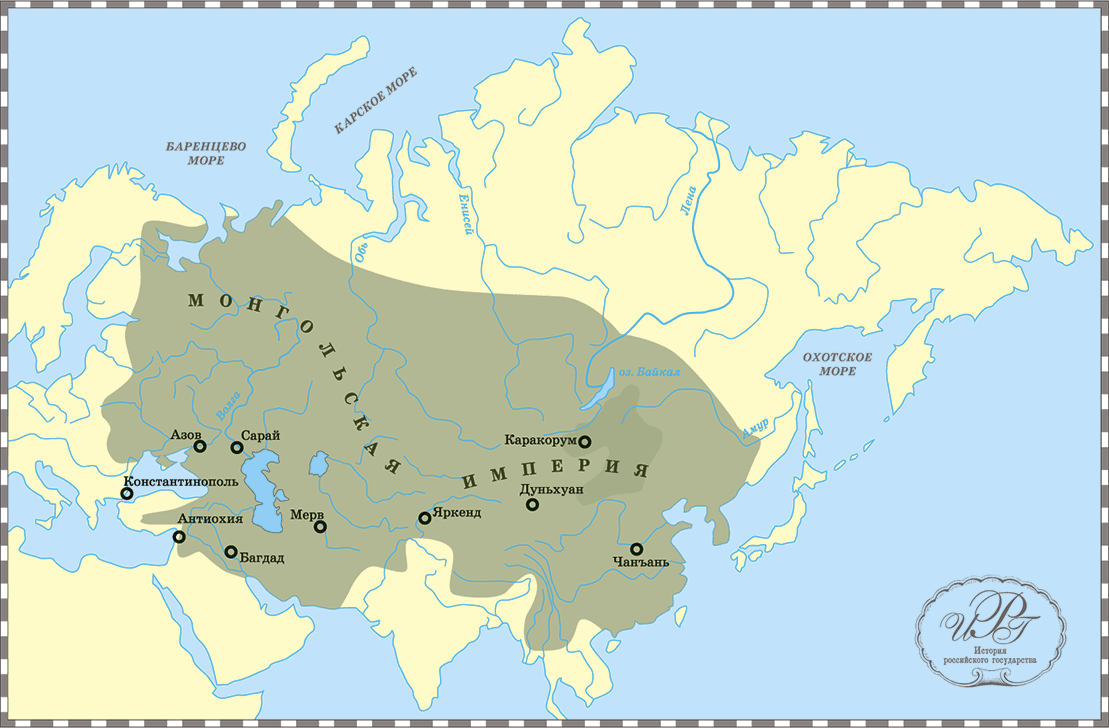

Монгольская империя в период максимального расширения. М. Руданов

Но последствия этого страшного потрясения были не только негативными. Монголам удалось, хоть и ненадолго, создать огромную, по тем временам очень неплохо устроенную империю, простиравшуюся от Тихого океана до Атлантики. На пике могущества, в 1300 году, эта держава имела площадь в 24 миллиона квадратных километров, в ней, по подсчетам Ж.-Н. Бирабена, автора интереснейшего исследования «История человеческого населения от истоков до наших дней», жили около 110 миллионов человек, четверть всех обитателей Земли. Монголы впервые сумели объединить Китай, самый большой и населенный регион планеты. Торговые караваны путешествовали по континенту, не опасаясь разбойников – для защиты было довольно монгольской пайцзы, охранительной таблички. Передовые технологии – порох, навигационные приборы, бумага, а затем и идея книгопечатания – свободно проникали из развитого Китая в неразвитую Европу. На какое-то время мир, вернее Старый Свет, стал единым, и значение этого небывалого цивилизационного переворота трудно переоценить.

Что же за народ оказался способен на столь чудовищные и в то же время столь величественные деяния? И как ему это удалось?

Монголы

Прото-нация

Народ был маленький. Вплоть до XIII века он считался малозначительным. Собственно, никакого монгольского народа еще и не было – его создаст Чингисхан.

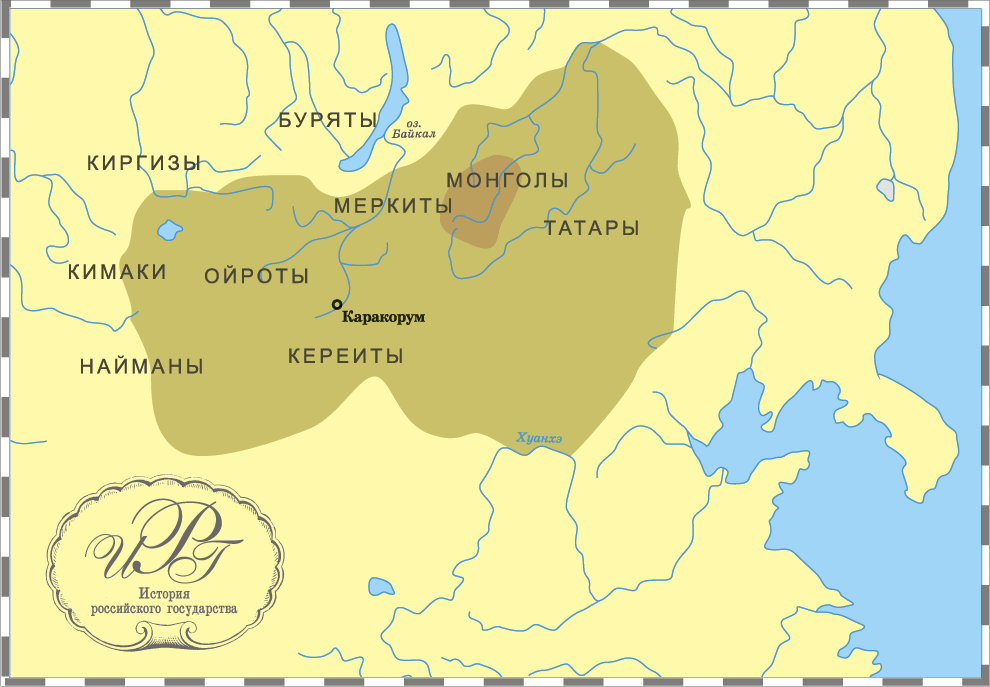

На пустых обширных пространствах, находившихся к северу от Великой китайской стены, кочевали, враждуя между собой, разрозненные племена, которые иногда объединялись в военные союзы, но единой нации не образовывали. Не все они даже говорили на одном языке.

«Монголами» именовала себя лишь часть этноса (некоторые историки называют ее «собственно монголами»), не самая крупная. Четыре других группы племен были и больше, и сильнее.

На юго-востоке Монгольской степи, где климат был относительно мягким, а пастбища тучными, жили – сытнее и обеспеченней остальных – многочисленные татары. Возможно, они говорили на тюркском языке. Иногда чужеземцы именовали «татарами» вообще всех степняков (например, русские летописи, повествующие о Калкинской битве). Название особенно понравится европейцам, которые услышат в нем отзвук слова «Тартар», Преисподняя. «Эта ужасная раса сатаны-тартары… рванулись вперед, подобно демонам, выпущенным из Тартара (поэтому их верно назвали «тартарами»)», – напишет английский хронист Матвей Парижский (XIII в.). Не следует путать «монгольских» татар с нашими, российскими, в этногенезе которых монгольский компонент, по-видимому, был не столь значителен. Пропорция татар в армии Чингисхана была очень велика. Известно, что в 1206 году из девяносто пяти нойонов-тысячников насчитывалось четырнадцать татарских, притом что народность к этому времени утратила прежнюю мощь и великий хан относился к ее представителям неприязненно (на что, как мы увидим, у него имелись основания).

На юго-западе обитали кереиты, большинство которых уже несомненно говорили на тюркском языке. Они составляли не менее трети всех монголов (в широком смысле). В XII веке кереитская конфедерация была могущественной и доставляла немало хлопот северокитайскому царству Цзинь, но во второй половине столетия после ряда поражений несколько ослабела.

Расселение монгольских племен в XII веке. М. Руданов

Самой культурно развитой народностью были найманы, состоявшие из восьми колен. Их владения простирались до нынешнего Восточного Казахстана. У найманов существовало нечто вроде первичной формы государства, даже с собственной письменностью, которой другие монголы не имели.

Ближе всего к собственно монголам находились меркиты, злейшие их враги.

Все эти группы были много сильнее, со всеми Чингисхану придется воевать. Именно эти внутримонгольские разбирательства, а вовсе не покорение чужих земель, займут основную часть жизни великого завоевателя.

Общая численность всех монголов, по разным оценкам, могла составлять от семисот тысяч до миллиона человек – даже по тем временам, особенно с учетом обширной территории, совсем немного. Казалось бы, явно недостаточно для создания паневразийской империи.

Жизнь в Монгольской степи

Загадку отчасти объясняют условия, в которых существовал и закалился этот воинственный народ. Францисканец Джованни дель Плано Карпини, попавший в Монголию в середине XIII века и видевший на своем долгом пути немало бесприютных, диких краев, пишет с содроганием, что эта земля «гораздо хуже, чем мы могли бы высказать». Зимой температура здесь опускалась до минус сорока; летом поднималась до плюс сорока, так что всё выгорало и трескалась почва. Выжить в такой среде могли только очень неприхотливые, физически крепкие, не обремененные сантиментами люди. Естественный отбор был безжалостен: род, не способный добыть пропитание и защитить свои стада от свирепых, голодных соседей – часто собственных родичей, – погибал. (Как будет видно из рассказа о ранней жизни Чингисхана, иногда убийства из-за еды происходили и внутри одной семьи.)

Современников потрясала невероятная выносливость монголов, которые могли сутками обходиться безо всякой пищи и при этом, казалось, нисколько не слабели. Современные исследователи объясняют это диетой, состоявшей из сплошного белка: только мясо и молочные продукты, больше ничего. (Впоследствии, уже во времена империи, чужестранцев будет удивлять, как распространена среди монгольской знати подагра – болезнь, вызываемая диспропорционально протеиновым питанием.)

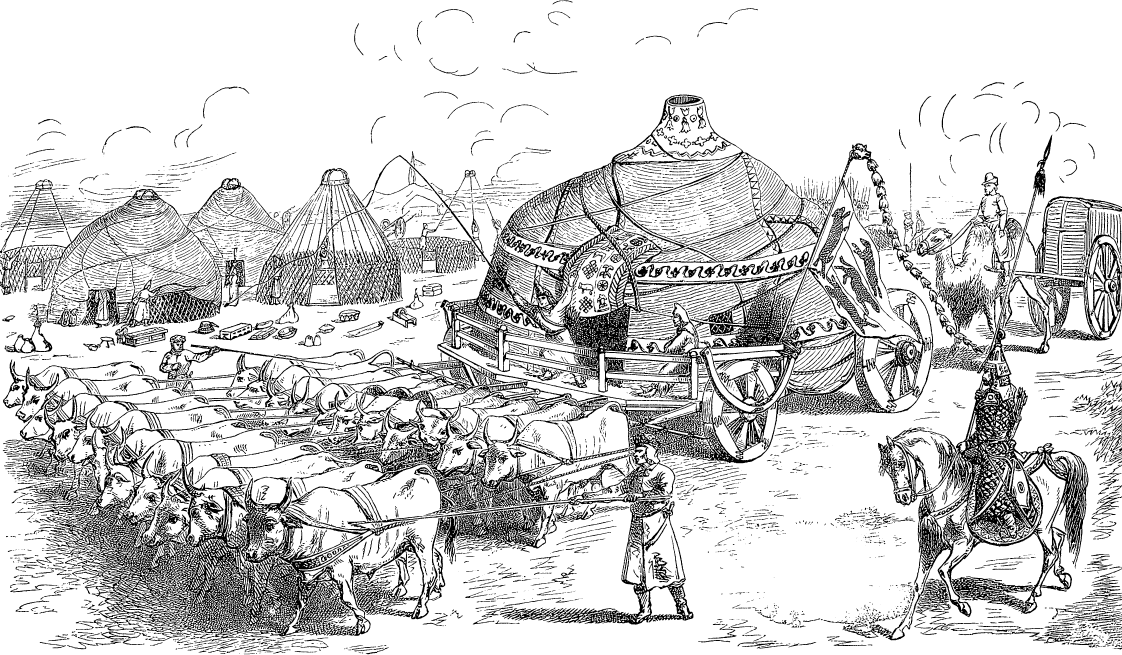

Монголы в пути. Рисунок из «Путешествия Марко Поло»

Трем главным законам выживания – добывать пищу, защищаться от сильных, нападать на слабых – детей учили с необычно раннего возраста. Каждый монгол с малолетства был охотником, наездником и искусным стрелком.

При столь суровой жизни род не мог позволить себе роскоши освободить женщин для домашней работы; существовало разделение хозяйственных занятий. Французский посланник Вилгельм де Рубрук в 1253 году пишет: «Обязанность женщин состоит в том, чтобы править повозками, ставить на них жилища и снимать их, доить коров, делать масло и грут [пиво], приготовлять шкуры и сшивать их, а сшивают их они ниткой из жил… Они шьют также сандалии, башмаки и другое платье… Мужчины делают луки и стрелы, приготовляют стремена и уздечки и делают седла, строят дома и повозки, караулят лошадей и доят кобылиц, трясут самый кумыс, то есть кобылье молоко, делают мешки, в которых его сохраняют, охраняют также верблюдов и вьючат их. Овец и коз они караулят сообща и доят иногда мужчины, иногда женщины». Ездить верхом и стрелять из лука девочек учили так же, как и мальчиков, – одним скотоводством прокормиться не получалось, каждый охотник был на счету.

Монгольские женщины

На высоком социальном статусе монгольских женщин – явлении для той эпохи необычном, поражавшем иностранцев, – нужно остановиться чуть подробнее, иначе будет непонятна роль, которую играли в политической жизни монгольского государства и Золотой Орды ханши, часто становившиеся регентшами и концентрировавшие в своих руках огромную власть.

Монголам, судя по всему, было совершенно чуждо высокомерно-пренебрежительное отношение к «слабому полу», который у них, впрочем, слабым не являлся.

Одно из изречений Чингисхана гласит: «Хорошие мужи узнаются по хорошим женам». Великий хан судил по своей матери и жене – обе они были женщинами незаурядными. На европейских современников монголки производили сильное впечатление. Плано Карпини пишет: «Девушки и женщины ездят верхом и ловко скачут на конях, как мужчины. Мы также видели, как они носили колчаны и луки. И как мужчины, так и женщины могут ездить верхом долго и упорно». Де Рубрук обращает внимание и на внешность монголок: «Все женщины сидят на лошадях, как мужчины, расставляя бедра в разные стороны, и они подвязывают свои куколи по чреслам шелковой тканью небесного цвета, другую же повязку прикрепляют к грудям, а под глазами подвязывают кусок белой материи; эти куски спускаются на грудь. Все женщины удивительно тучны; и та, у которой нос меньше других, считается более красивой. Они также безобразят себя, позорно разрисовывая себе лицо. Для родов они никогда не ложатся в постель».

Межгендерное распределение обязанностей объясняет, как монголам, народу немногочисленному, удавалось выводить в поход такие большие армии. По закону Чингисхана, основывавшемуся на древних обычаях, женщины должны были служить государству так же, как мужчины, и в отсутствие мужей брать на себя всю их обычную работу. Монголки были вполне способны справиться с этой задачей.

Как выглядели монголы той эпохи? Поскольку сами они свой внешний вид не описывали (да и зачем?), нам приходится довольствоваться свидетельством посторонних наблюдателей.

«Безобразные и нечистоплотные монголы, считавшие опрятность даже пороком, питавшиеся такой грязной пищей, которой одно описание возбуждает омерзение», европейцам решительно не нравились (эту цитату я взял из Карамзина, который, повторю, и сам был азиатского происхождения).

Вероятно, монголы XII века выглядели так. И. Сакуров

Насчет нечистоплотности и неопрятности, судя по всему, правда. У монголов почти полностью отсутствовало представление о гигиене. «Когда они хотят вымыть руки или голову, – пишет Рубрук, – они наполняют себе рот водою и мало-помалу льют ее изо рта себе на руки, увлажняют такой же водою свои волосы и моют себе голову». Он же сообщает: «Платьев они никогда не моют, так как говорят, что Бог тогда гневается и что будет гром, если их повесить сушить. Мало того, они бьют моющих платье и отнимают его у них… Никогда также не моют они блюд; мало того, сварив мясо, они моют чашку, куда должны положить его, кипящей похлебкой из котла, а после обратно выливают в котел».

Монголы были низкорослыми, гибкими. Мужчины не стригли свои жидкие усы и бороды; на макушке выстригали прямоугольник, заплетая сзади волосы в две косы. Девушки, выходя замуж, тоже выбривали темя – до самого лба.

Различие в платье между обоими полами было незначительным, что естественно с учетом почти одинакового образа жизни. У женщин верхняя одежда была несколько длиннее, вот и всё; чтобы она не стесняла движений, в ней спереди делали разрез и завязывали на боку.

Плано Карпини пришел к заключению, что монголы «отличаются от всех других людей», а этот автор, напомню, посетил немало народов, в том числе и степных.

Степное общество

Устройство жизни у этих кочевников было таким, что, казалось, объединить их совершенно невозможно. Вечная нехватка пастбищ и дичи заставляла селиться небольшими группами, на значительном расстоянии друг от друга, за каждой группой были закреплены свои зимовки и летовки.

Жили не племенем, а родом, который назывался обох и представлял собой большую, обычно полигамную семью, объединившуюся вокруг вождя – или сильного, или мудрого. Первые, и вообще все прославленные удальцы, назывались багатурами, вторые – сэцэнами. Из-за тесных родственных связей браки внутри группы воспрещались, поэтому невесту нужно было покупать или похищать в чужом стойбище. Из-за этого часто возникали вендетты, длившиеся поколениями.

Если род был зажиточный, он владел невольниками. Иногда удавалось подчинить себе более слабую группу, и она вся становилась родом-невольником.

Перемещаясь на дальние расстояния – из-за необходимости перегнать скот или ради большой охоты, – роды одного племени съезжались вместе, потому что из-за пастбищ и охотничьих угодий нередко приходилось воевать с чужаками.

Монголы не отличались набожностью, религия не имела в их жизни большого значения. Они обожествляли предков, поклонялись властителю неба Тенгри и властительнице земли Этуген. Однако с таким же почтением монголы относились и к другим конфессиям. Веротерпимость станет одним из столпов, на которых будет стоять их держава. Рубрук передает слова хана, который сказал, что бог един и подобен ладони, а религии подобны пальцам, и каждый ведет к спасению.

Известно, что во времена Чингисхана кереиты и найманы перешли в христианство несторианского толка, весьма распространенное в центральной и восточной Азии; по меньшей мере двое сыновей завоевателя, Угэдей и Толуй, женились на христианках.

Самое древнее из сохранившихся изображений бога Тенгри. Обработка Е. Ферез

Толерантность, возможно, объяснялась тем, что при нерелигиозности монголы были очень суеверны. Людей грозные воины не боялись – особенно когда почувствовали свою силу, – но чужих богов и жрецов предпочитали не гневить. Мало ли что.

У монголов существовала масса добрых и злых примет, сакральных ритуалов, иррациональных запретов. Например, нельзя было трогать кнутом стрелу, а лезвием ножа огонь; нельзя было проливать на землю жидкость и т. п. Иностранных послов, перед тем как пустить к хану, непременно проводили меж двух костров, потому что огонь искореняет злые замыслы. (Отказ подвергнуться этому обряду будет стоить Михаилу Всеволодовичу Черниговскому жизни. Благочестивый князь вообразит, что его хотят обратить в огнепоклонство, а суеверные монголы решат, что русский выдал свои черные намерения, – и убьют его.)

Шаманы, умевшие камлать и гадать по трещинам на бараньей лопатке, пользовались у монголов большим почетом. Однако когда главный шаман Теб-Тенгри, многое сделавший для возвышения Чингисхана, попытался приобрести политическое влияние, его почтительно умертвили. (По-монгольски, почтительной считалась казнь без пролития крови. Человеку переламывали позвоночник, накрывали одеялом и оставляли умирать. Такой чести будут удостаиваться Чингизиды, потерпевшие поражение в борьбе за власть.)

Потомственной аристократии у монголов, в общем, не существовало. Всякий раз, когда возникал более или менее стойкий племенной союз, его предводитель провозглашал себя ханом, возвышал своих приближенных, которые становились нойонами, и обзаводился личными дружинниками-нукерами. Однако подобные протогосударственные объединения были непрочными и долго не сохранялись.

Китай зорко следил за тем, чтобы в северных степях не возникло сильного государства, применяя древний как мир рецепт, которым всегда пользовались империи, соседствующие с варварами: стравливали их между собой. В Монголии эта стратегия давалась особенно легко – все и так враждовали друг с другом.

В ту эпоху существовало два Китая – большой и очень большой: северный Цзинь и южный Сун. Второй, где жило пятьдесят миллионов человек (восьмая часть населения планеты), находился далеко. Зато Цзинь, который был раз в десять меньше южного царства, но все равно могуществен и богат, располагался в соблазнительной близости. Монголы совершали на северных китайцев набеги, а в первой половине XII века появился энергичный вождь Хабул-хан, сплотивший множество племен и нанесший империи Цзинь несколько поражений, так что пришлось даже выплачивать ему дань. Сохранился рассказ, возможно легендарный, о том, как Хабул-хан во время встречи с императором Сюаньцзуном подергал его за бороду, привлеченный ее необычной пышностью, – и Сын Неба был вынужден стерпеть эту варварскую фамильярность.

Держава Хабул-хана просуществовала около двадцати лет, однако после смерти хана (1150 г.) рассыпалась – китайцам удалось справиться с опасным врагом руками татарских племен. В степях вновь воцарился хаос, но сохранилось воспоминание о былом величии, а кроме того у воинственного Хабул-хана осталось потомство.

Один из правнуков первого объединителя Монголии оказался человеком выдающихся способностей и невероятной удачливости. Он изменил не только судьбу своего народа, но и ход мировой истории.

Основатель империи

Как становятся великими завоевателями

Самое время вернуться к роли личности в истории. На примере Мстислава Удатного мы видели, как действия одного человека могут привести целую страну к катастрофе. Чингисхан же привел свой народ, малочисленный и нищий, к неслыханному величию. Никакой иной причины возвышения именно монголов из массы других азиатских племен кроме личности вождя, по-видимому, не было.

Биография Чингисхана является весомым аргументом в пользу той точки зрения, что деятельность одного человека может существенно изменить историю не только народа, но и всего человечества. Такие люди появляются очень редко. Можно было бы причислить сюда того, кто первым приручил лошадь, и того, кто изобрел колесо, но их имена в нашей памяти не сохранились. Фигурами еще большего масштаба были основатели трех мировых религий, однако их истинный вклад стал очевиден нескоро, через десятилетия, а то и века после их смерти. Сразу, притом драматично и радикально, меняли вектор развития цивилизаций только великие завоеватели. Они подстегивали историю, одновременно разрушая прежний мир и создавая новый, который был проекцией их воли и нес на себе отпечаток их личности.

Самый прославленный полководец истории Наполеон, чье имя стало нарицательным, до этого статуса не дотягивает. Сложись обстоятельства чуть иначе, и роль диктатора (а революции всегда заканчиваются личной диктатурой) могла бы достаться другому молодому генералу – Гошу, Жуберу или Моро. И дальше, вероятнее всего, произошло бы примерно то же самое: сначала экспансия, потом неминуемое поражение Франции и реставрация Бурбонов.

Пожалуй, с полным правом к категории людей, изменивших ход истории, можно отнести только двух завоевателей: Александра Македонского, эллинизировавшего огромные пространства Востока, и Чингисхана, монголизировавшего огромные пространства Запада. Обе державы оказались непрочными и вскоре рассыпались на куски, но каждый из осколков сохранил некоторые родовые черты принадлежности к великой империи. (В конце тома я попробую вычленить «чингисхановские» компоненты в генезисе российского государства.) При этом свершения Чингисхана в некотором роде поразительнее деяний Александра. Македонец получил царскую власть по наследству, а Эллада была самым развитым регионом тогдашней эйкумены. Чингисхан же поднялся из ничтожества и вытянул за собой к вершинам могущества один из наиболее отсталых и слабых народов тогдашнего мира.

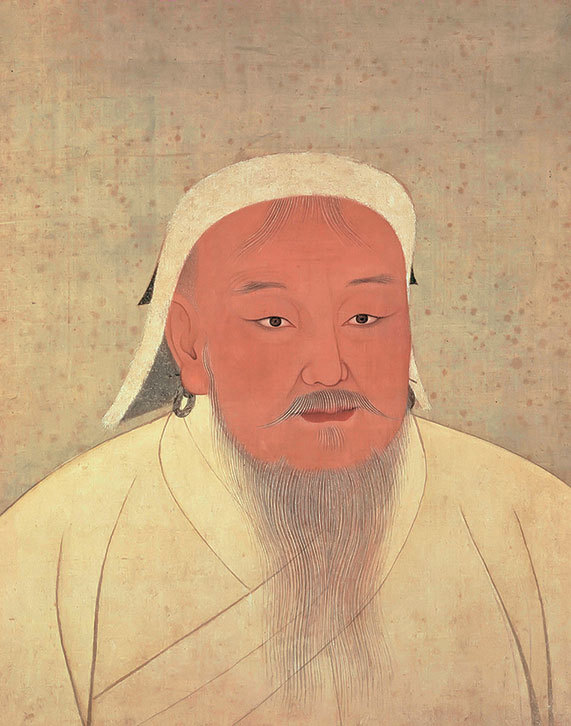

Чингисхан. Китайский рисунок XIV в.

Разумеется, Чингисхан был не только великим преобразователем, но и чудовищным злодеем. Но таковы, собственно говоря, все завоеватели. (Здесь хочется привести фрагмент из воспоминаний Аполлинарии Сусловой о разговоре с Достоевским. В итальянской гостинице они залюбовались очаровательной девочкой, и писатель сказал: «Ну вот, представь себе, такая девочка с стариком, и вдруг какой-нибудь Наполеон говорит: «Истребить весь город». Всегда так было на свете». Да, именно так и было. Все великие завоеватели – злодеи.)

Поэтому нет смысла давать этическую оценку личности Чингисхана – с этим ясно. Гораздо интереснее разобраться в том, как формируются такие люди? Какие внешние условия и какие качества характера сделали этого человека тем, кем он стал?

По счастью, вся жизнь Чингисхана, начиная с рождения, известна в подробностях, поэтому можно попытаться найти ответы на эти вопросы. Сохранилась полухроника-полуэпос «Сокровенное сказание монголов». Этот интереснейший текст был составлен вскоре после смерти завоевателя. Конечно, там многое приукрашено и мифологизировано, но общий контур биографических данных выглядит достоверным, а во многих деталях угадывается подлинность.

Детство и юность

Не знаю, следует ли этим гордиться, но Чингисхана можно считать нашим соотечественником. Он родился на территории современной Российской Федерации, в восьми километрах к северу от монгольской границы. Впрочем, о месте, равно как и о годе рождения великого человека тянутся бесконечные споры, которые вряд ли когда-нибудь разрешатся. Большинство историков считают, что он появился на свет в 1162 году.

Как уже было сказано, он приходился правнуком великому хану Хабулу, однако отец будущего полководца Есугэй-багатур возглавлял всего лишь небольшое племя тайчжиутов, относившееся к «собственно монголам». Род Есугэя назывался Кият-Борджигин.

Сын Есугэя родился на свет, сжимая в кулачке сгусток крови, о чем непременно пишут все биографы Чингисхана, видя в этом незначительном факте глубокий символизм. Впрочем, мальчика тогда звали иначе. Отец дал ему имя Темучин – в память о том, что как раз накануне рождения первенца одержал победу над татарским вождем Темучином.

Татары отомстили своему врагу, когда мальчику было девять лет. Согласно «Сказанию», они коварно отравили Есугэя. Для семьи багатура настали тяжкие времена. Тайчжиуты бросили ее в степи, забрав всё имущество. С этих пор собственное племя стало для Темучина врагом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 2 форматов