Полная версия:

Империй призрачных орлы. Как русская епархия в Америке послужила фактором в развязывании Первой мировой войны

Ряд историков видят в обращении русинов-униатов в Америке продолжение русской имперской политики, направленной на распад Австро-Венгрии. Их мнение – ретроспекция, в которой прямо предвоенные и военные настроения проецируются назад, на русскую политику уже с середины XIX века.

На самом деле, идея «освобождения» русинов-униатов из-под австрийского владычества возникла в некоторых российских кругах именно под влиянием перехода их в православие в Американской русской епархии, превратившего ее заново в территорию «Американской Руси».

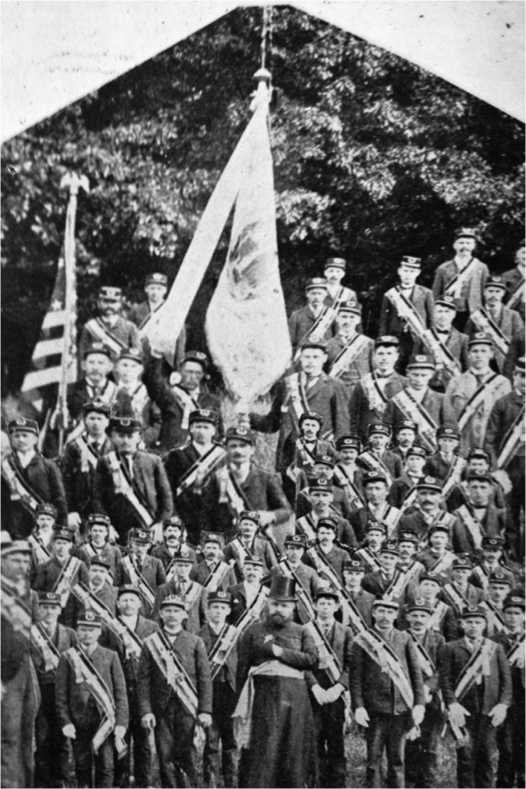

Из Юбилейного сборника в память 150-летия Русской Православной Церкви в Северной Америке. Том Первый. Нью-Йорк, 1944. Со следующей надписью:

«Братство Св. Ann. Петра и Павла в Миннеаполисе, Минн., во главе с о. А. Товтом. Эта историческая группа представляет собой первых борцов за прадедное Православие, в 1891 г. присоединившихся к Православной Церкви и сим начавших Русскую Православную Епархию в Соединенных Штатах».

Здесь уместно привести отрывок из главы «История Американской Руси» в книге Иеронима Иуцика «Народная история Руси». Иммигрант из Австро-Венгрии Иуцик, одно время редактор издававшейся в Америке проукраинской униатской газеты «Правда»[10], перейдя здесь в православие в русскую епархию, написал и издал в Америке (в 1911 г.) под этим названием популярную историю русинов, начиная от крещения Руси до иммиграции части русинского населения в Северную Америку:

«Лсдва тридцать лет минает от часу, коли первый русскш переселенцы так из Державной, як из при и закарпатской Руси прибыли до Америки… Русский народ в Полночной Америке живет роскинутый на великом просторе целых Соединенных Штатов, от Нью-Йорка до Сан-Франциско и от Миссури до Рио Гранде. Наибольше русских живет в штатах: Нью-Йорк, Нью-Джерзи, Пеннсилвания, Огайо, Массачусетс, Коннектикут. Русские переселенцы начали наплывати до Америки около р. 1880. Наибольше прибыло их из Галичины и Угрии, а с 1905 р. начинает много прибывати и из Державной Руси, хоть там людям поводится далеко лучше, чем в Прикарпатской Руси. Из Галичины прибыли до Америки первые переселенцы из Лемковщины».[11]

Мы сохраняем язык и пунктуацию автора. Они ясно показывают различие между тем, что под словом «русский» понималось в «Державной Руси», а что – в «Прикарпатской».

Именно с переходом этих иммигрантов в православие на них и обратили внимание в самой России. Хотя славянофилы в первой половине XIX века и сформулировали идею панславизма с Россией в качестве покровительницы всех славян, но определяющим фактором этой идеи они ставили именно православие. Россия обязана защищать православных славян, не имеющих собственной государственности и живущих под гнетом других государственных исповеданий, именно потому, что она – суверенное православное государство. Униаты, естественно, не подпадали под эту категорию, поскольку и для своих правительств, и для русского правительства они были католиками. Вспомним, что еще Аугсбургский религиозный мир, достигнутый на рейхстаге Священной Римской империи (1555) под председательством дома Габсбургов, учредил принцип Cuius regio, eius religio, то есть чья страна (правление, правительство), того и религия. Так возник практически общеевропейский закон, по которому правящая династия определяет государственную религию своей страны и определяется ею. Правда, этот принцип распространялся в Западной Европе только на две наиболее могущественные стороны: а именно, на католиков и лютеран, все остальные исповедания были из него исключены. Но и императорская Россия жила по тому же принципу: православие было государственной религией, и царствующий дом обязан был быть православным.

Уважая принцип государственно-религиозного суверенитета других европейских государств и их правящих династий, дом Романовых не претендовал на какое-либо влияние на славянское население Австро-Венгерской империи, поскольку это население было католическим и находилось под властью католического монарха. Из числа славянофилов один лишь Михаил Погодин (в 1835 и 1839 гг.) выдвинул идею инкорпорирования карпаторосского населения в Российскую империю.[12] Однако российское правительство игнорировало эту идею полностью. Более того, начиная с французской революции, наполеоновских войн и Священного Союза и вплоть до последних десятилетий XIX века, отношения между тремя империями: Австрийской, Российской и Германской, несмотря на естественные трения их как соседей, определялись духом консервативной солидарности имперских правительств против общеевропейского национально-освободительного и социального движения. Как при императоре Павле Суворов, назначенный главнокомандующим союзными войсками европейских империй, защищал Австрию от революционной Франции, так и русский генерал Паскевич при Николае I подавлял Венгерское восстание 1848 года для сохранения единства империи Габсбургов.

Что же касается самих русинов, то и они поддерживали австрийскую имперскую власть, поскольку та обеспечивала им равенство перед законом и защищала их, как могла, от национального притеснения и дискриминации со стороны поляков, словаков и венгров. В одном из современных обзоров истории русинов их причисляют к народам, которые на протяжении всей своей истории претерпевают «бесчисленные и кажущиеся бесконечными страдания и притеснения» именно в качестве народности.[13]

Глава первая

Русины – история народа и общины между государствами

Именно эту историю мы и должны кратко обозреть, чтобы понять саму специфику и даже уникальность основного контингента русской епархии – карпатороссов.

Изначально они составляли население Галицко-Болынского княжества, созданного князем Романом Мстиславичем в 1199 году и превращенного в королевство Галиции и Лодомерии в 1254 году, когда его князь Даниил Галицкий принял от Папы Римского Иннокентия IV титул «короля Руси» и основал галицкий королевский дом и династию «королей Руси» или «князей всей земли русской, галицкой и владимирской» (rex Russiae). Население, оставшееся в массе своей православным, и именовало себя «русинами», прилагательным от которого оставался не «русинский» а «руський», или «русский». Но их пограничное положение на стыке больших государств сделало и саму Галичину, как называлась эта земля, и ее обитателей – русинов объектом постоянных военных и дипломатических завоеваний и переделов. В XIV веке в результате почти полувековой войны за нее между Польшей, Венгрией и Литовской Русью земли Галицко-Болынского княжества были поделены, естественно, вместе с населением между этими государствами.

Польское королевство получило часть княжества с городами Галич, Львов, Люблин и южные земли Подолья, а также часть Волыни с Холмом, тогда как Волынь с Владимиром и Луцком и частью Подолья отошли к Великому Княжеству Литовскому.[14]Таким образом, русины оказались разделены между Польшей и Княжеством Литовским, а после их объединения в XVI веке уже целиком оказались под властью католичества и втянуты в орбиту восточноевропейской политики и, не имея собственной государственности, через всю последующую историю оставались ее жертвой. К тому же они были вынуждены видеть себя глазами завоевателей, часто разных, но неизменно пытавшихся их ассимилировать в господствующую культуру того населения, в среду и под власть которого их определила на данный момент их историческая судьба.

В западных справочниках и энциклопедиях они называются «Рутенцами». Американская энциклопедия дает им следующее определение: Ruthenians – «историческое название украинцев, соответствующее украинскому "Русины". Английское слово Ruthenians происходит от латинского Rutheni (ед. число Ruthenus), от которого произошло немецкое "Ruthenen" и похожие слова на других языках. Первоначально так называлось кельтское племя в Южной Галлии». В Средние века им назвали обитателей Киевской Руси по западной средневековой практике давать новым народам, появившимся на горизонте, имена древних исчезнувших племен. Впервые это слово в применении к обитателям Руси встречается в Annates Augustiniani в 1089 году и с того времени веками использовалось на Западе для латинского именования восточных славян, и в особенности украинцев и белоруссов.[15]

Другая энциклопедия определяет их как Галицко-Болынское население, вначале вошедшее в состав Литовской Руси, потом Речи Посполитой, а после раздела Польши (1772) доставшееся Австро-Венгрии, где их культурным центром веками был Львов (Львив или Лемберг).

С конца XVI века это население было постепенно переведено в униатство, то есть православие по обряду и церковным обычаям, но подчиняющееся Риму и исповедующее католичество. Переход этот произошел в две стадии, в результате Брестской унии (1595 года) и Ужгородской унии, которая включала устное соглашение (1646 года), позднее подтвержденное письменными соглашениями (1664 и 1713 годов). Сама эта многоступенчатость свидетельствует о том, что в значительной мере уния была насильственным переводом православного населения под власть католической иерархии.[16]

В результате образовалась Греко-католическая церковь, православная по обряду и языку (церковнославянскому) и ряду специфически православных обычаев (женатое белое духовенство, совершение миропомазания священником и т. д.), католическое по подчинению Риму, богословию и формированию духовенства в католических семинариях. Беками эта Греко-католическая церковь оставалась специфически русинской (карпаторосской церковью). Уже здесь было заложено глубокое противоречие в сознаниях католической иерархии, с одной стороны, массы мирян – с другой; противоречие, проявившееся несколько веков спустя в легком и безболезненном переходе русин-униатов обратно в православие уже в Америке.

Рим считал это сочетание с византийским обрядом православным лишь по форме, но католическим по содержанию, в то время как русины воспринимали его как православное по содержанию, а католическое лишь по форме. Но в силу его своеобразного устройства – предоставляющего приходам жить на низовом уровне своей привычной православной жизнью – оно служило русинам в странах римско-католического большинства (и в Галиции, и в Венгрии) бастионом, предохраняющим от ассимиляции в господствующие католические культуры. В католических странах это русинское население в силу своей религиозной якобы второсортности было отодвинуто в низший малообразованный класс мелких фермеров и зависимого крестьянства. В этом качестве в Польше его эксплуатировала польская католическая шляхта, в Австро-Венгрии – средний класс, в который оно не могло попасть из-за отсутствия должного образования, а входя в него, неизбежно ассимилировалось уже в венгерской культуре.[17]

Эта превратность их исторического существования отразилась во множестве имен, которые они носили: «галичане», «карпатороссы», «рутенцы», «лемке», – имен, свидетельствующих, что на их собственное самосознание «русин» накладывалось и географическое положение, и то, кем и как их видели те государственные образования и народности, под власть которых их ставила сама пограничность их исторической судьбы.

Что сохраняло их идентичность, так это православие, а точнее даже, православный обряд на церковнославянском языке, внутри которого береглась историческая память даже тогда, когда этот обряд был включен внутрь католичества в институте униатства, как бы специально для них изобретенного.

Русины в Ливонской Руси[18]

Само имя «Русины» указывает на древнее формирование такого самоопределения, сохранившегося до наших дней. По мнению академика А. А. Шахматова, древние славяне зародились на склонах Карпатских гор.[19] В XV, XVI веках жители Львова, Киева или Чернигова еще не знали никакой «Украины». Само это слово появляется именно в лексиконе Польши для обозначения «окраины». Но Западная и Юго-Западная Русь себя окраиной не считали. Наоборот, они долго оставались центром, в котором продолжала свободно жить и развиваться православная культура. Это сознание своей центральности в русской истории укоренилось настолько, что в конце XVII века, уже после века унии, православный игумен Киево-Михайловского монастыря Феодосий Сафонович написал обзор русской истории, начав от Ноя[20], но так и не добравшись до Москвы. Эта русская история, ограничивающаяся пределами «киевского центра и государства русско-литовского», была столь популярна, что, войдя в Синопсис Иннокентия Гизеля, выдержала 25 изданий в течение двух веков, «вплоть до последнего – в 1861 году».[21]

Возможно, что именно в Западной Руси и началась проповедь Евангелия. Как пишет о. Владимир Зелинский: «…по преданиям, западная часть нынешней Волыни уже с конца IX века входила в епархию равноапостольного Мефодия (умер 885 г.), простиравшуюся от Моравии до волынских рек Буга и Стыри».[22] Галицкая Русь помнила, что именно она дала Москве ее первого митрополита из русских – св. Петра. После 1241 года, когда после трех сокрушительных поражений коалиции русских князей Русь как независимое государство перестала существовать, сохранились неразгромленными западнорусские княжества. Галицкий князь Даниил в надежде получить поддержку Европы против монголов принимает в 1254 году католичество.[23] Но большинство населения остается православным. Однако не от Европы и католичества приходит поддержка против Орды, а от одного из языческих литовских племен.

Литовские князья от Миндовга (1240) до Ягеллы (1377–1434) объединяли литовские и западнорусские княжества для противостояния уже не столько Орде, сколько западным крестовым походам против литовцев и славян. Папа Иннокентий III провозгласил крестовый поход против прибалтийских язычников. Для завоевания были созданы три военных ордена: Тевтонский, Ливонский и Меченосцев, которые, неся католическую веру, пользовались любой слабинкой соседей, чтобы завоевать не только язычников, но и крещеных славян, причем не только православных, но и своих католиков.

Для защиты от них Миндовг создает коалиционное государство, куда входят княжества западной и юго-западной Руси. Это государство успешно сопротивляется Тевтонскому ордену, сумевшему завоевать всю Прибалтику. Литовские князья при этом не покоряют русские земли; русские княжества присоединяются к литовско-русскому государству сами, видя в нем защиту от немецких орденов и от орды. В XV веке, в который Великое Княжество Литовское, Русское и Жмудское стало могучей европейской державой, к нему присоединились уже и Смоленская, Орловская, Калужская, Тульская и Курская земли. Граница проходила в районе Можайска.[24] На его территории от Балтийского до Черного моря подавляющее большинство населения оставалось русским. Русские княжества входили в него на своих традиционных вассальных основаниях, договорных и определенных законом. Эти отношения были временными, вассал мог их разорвать и выбрать другого сюзерена. Русский князь мог перейти под власть Москвы со всей своей землей, этим не нарушая обычаев и законов, как часто и делалось, особенно когда под натиском католицизма православных лишали прав и оттесняли от участия в политическом процессе, то есть в социальной самозащите.[25] Во главе русских княжеств, как правило, оставались князья прежних династий, Рюриковичи. Литовский великий князь не пытался их смещать и вмешиваться в их внутреннее управление. От них требовалось лишь участие в совместных военных действиях под общими знаменами, которое понимали все они как общее дело первой необходимости, поскольку только за период с 1340 по 1410 год Тевтонский и Ливонский ордена предприняли 100 походов против Западной Руси.[26] Последняя собственной грудью защитила как Московское княжество, так и княжества и территории Северо-Восточной Руси от немецких орденов.[27]

В самой Литовской Руси власть великого князя была ограничена сеймом; русским в нем принадлежало большинство, так как 80 % населения было православным. До крещения Литвы в католичество в 1386 году русские доминировали в культурном отношении. Древнерусский язык был официальным языком Литовской Руси, на нем велись летописи. Он и остался государственным языком не только после обращения Литвы в католичество, но и после присоединения ее к Польше. И в Речи Посполитой, смешанном польско-литовско-русском государстве, и даже в Польше на русском языке писались все официальные документы вплоть до 1791 года, до времени уже после первого раздела Польши, по которому она утрачивала свой федеративный строй. Конечно, как указывал Карташев, язык этот, «нося имя "русского"… отражал в себе оформление белорусского диалекта и по лексикону, и по грамматической морфологии». Но он продолжал отражать и культурное доминирование православной традиции. По его же подсчетам, до конца XVII века во всей Литовской митрополии, при наличии восьми епископов и одиннадцати тысяч «попов русских», местная православная церковь «вместе с монастырями числила в своем составе от 4 до 5 тысяч приходских центров».[28] Никогда не провозглашавшая своей автокефалии, эта церковная область продолжала числиться митрополией Константинопольского патриархата, будучи фактически автономной.

Что касается литовского великокняжеского двора, тот был достаточно обрусевшим. Гедимин (1316–1341), главный основатель Литовской Руси, коронованный королем литовцев и русских, сам породнился со старыми русскими родами. Один из его сыновей, Любарт, был женат на русской княжне и княжил на Волыни. Другой сын Ольгерд первым браком был женат на витебской княжне Марии Ярославовне, вторым – на тверской княжне Ульяне Александровне. Дочь Гедемина Мария в 1320 году вышла замуж за тверского князя Дмитрия Михайловича.[29] Московские великие князья тоже, бывало, брали жен из числа княжен Литовской Руси, несмотря на частые стычки или даже войны между ней и Москвой. Великий князь Литовский Витовт, в православии Александр, был женат на княжне Юлиании Ольшанской из семьи литовских наместников в Киеве. Витовт, ища союзника в великом князе Московском Василии (II) Дмитриевиче (Темном), отдал за него в 1390 году свою дочь Софью. Великая княгиня Софья Витовтовна фактически правила Московским государством (ведь муж ее был слеп), была матерью Ивана III, бабушкой Василия III и прабабушкой Ивана Грозного.[30]

Литовские князья долгое время видят в русских естественных союзников и против немцев, и против Орды. Миндовг, основатель коалиции, ищет помощи против Тевтонского ордена у новгородцев и заключает договор (1262) с Александром Невским о совместном походе против немцев. Похода не вышло, так как Миндовг был убит заговорщиками из числа литовской знати. Ольгерд заключает союз с Михаилом Тверским. Ключевский считает, что «культурное сближение соединенных народностей под преобладающим воздействием более развитой из них русской шло так успешно, что еще два-три поколения, и к началу XVI века можно было ожидать полного слияния Литвы с Западной Русью».[31]

В Литовской Руси русское православное население пользовалось свободами и привилегиями («привилеями» на языке Литовской Руси), утерянными или не приобретенными в Московском княжестве. Особенно это касалось положения городов, которые в Польше и Литовской Руси жили по Магдебургскому праву – юридическому кодексу, возникшему в XIII веке в Магдебурге для самоуправления торгово-промышленного города.[32] Этот кодекс распространился на многие города Германии и остальной Европы, привился в Новгородской и Псковской республиках с поправками на местную вечевую традицию. На территории Литовской Руси Магдебургское право приобрели: Брест (1390), Гродно (1391), Слуцк (1441), Киев (1494–1497), Минск (1499), Могилев (1561), Витебск (1597).[33] Привилегий городского самоуправления не было не только в городах, оказавшихся на территории Московской Руси, но и во владениях Тевтонского ордена, введшего на завоеванных территориях свою военно-монашескую теократию. И в императорской России Магдебургское право было столь недостижимой мечтой, что в Киеве в 1802–1808 годах в знак ностальгической памяти о его получении в конце XV века воздвигли монумент.[34]

Даже при мощном наступлении католицизма в Литве православные могли еще удерживать свои свободы и права. Литовская Русь, которая наряду с Новгородом свыклась с церковной свободой, стояла под угрозой ее лишиться, идущей сразу с двух сторон: со стороны надвигающегося с Запада католицизма и со стороны Москвы, где церковь все более оказывалась под властью великого князя. Именно страх перед Москвой, которая усиливается после Куликовской битвы и начинает войну с Литвой, вынуждает Ягелло на принятие крещения у католиков (1386). Сам русский по матери, Ягелло (1377–1434) решается на брак с польской царицей (Ядвигой) и устанавливает лишь династический союз с Польшей через корону вместо объединения двух стран, потому что сейм, в массе своей православный, встал против государственного объединения с католической страной. Ключевский вообще считает этот союз «механическим соединением несродных и даже враждебных государств», возникший, скорее, в результате «дипломатической интриги, рассчитанной на обоюдных недоразумениях, чем политического акта, основанного на единстве взаимных интересов».[35]

После этого многие русские князья со своими землями переходят к Москве. Но большинство населения продолжает исповедовать православие и добивается для себя равных прав с католиками, которые и получает в привилегиях (1432) при Сигизмунде Кейстутовиче. В 1511 г. таковые привилегии получает православное духовенство; в 1531 г. виленскому католическому епископу было запрещено судить православных. Согласно Ключевскому, «общие и местные привилеи постепенно сравняли литовско-русское дворянство в правах и вольностях с польской шляхтой… с влиятельным участием в законодательстве, суде и управлении», что было закреплено в XVI веке законодательным сводом Литовского княжества, Литовским статутом.[36] Это неудивительно, ибо, как указывает Карташев, к концу XV века в самой столице Литвы – Бильне половина населения «оставалась православной, а по расе и языку – русской».[37] Но отношения Литвы с Москвой все обостряются. «Особенно потряс атмосферу литовско-русской дружбы удар Ивана III в 1471 году по Новгороду за то, что тот для сохранения своей вольности сговорился и перешел в федерацию литовско-русского государства». Конфликт этот усиливается переходом на сторону Москвы стариннейших членов коалиции – князей Смоленского и Черниговского со своими землями.[38]И Литва, и Москва, по видимости, пытаются найти пути примирения и длительного мира, о чем свидетельствует брак великого князя Литовского Александра Казимировича с дочерью Московского великого князя Ивана III – Еленой, с венчанием в католическом костеле Св. Станислова «с редким в истории разделенных церквей сослужением двух иерархий». Однако и этот политический союз, притом что супруги «взаимно любили друг друга и жили мирно»,[39] к длительному миру не привел. Весь следующий XVI век Литовская Русь ведет войны с Московией: 1500–1503, 1507–1508, 1512–1522, 1534–1537. При этом она все еще сохраняет свою независимость и сопротивляется государственному, а не династическому лишь, слиянию с католической Польшей.

Эпоха Иоанна Грозного с долгой Ливонской войной и завоеванием части Ливонии в 1563 году становится временем окончательного выбора для Литвы, устрашенной политикой восточного соседа. Хотя тот же год знаменуется новым законодательством, которое уравнивает православных с католиками, это уже не может остановить слияния Литвы с Польшей. Даты событий говорят сами за себя. В 1564 году учреждается опричнина, и начинается террор против всех слоев населения Московского царства. Низлагают на разбойничьем соборе митрополита Филиппа последнюю моральную преграду на пути всенародного террора. «В 1569 году погрому подверглись все города между Москвой и Новгородом. Это было настоящее военное завоевание… собственной земли, не помышлявшей ни о восстании, ни о сопротивлении. Повод был дан доносом на новгородские власти, которые будто бы собирались передаться польскому королю», – писал Федотов.[40]В декабре того же года Малюта душит в заточении митрополита Филиппа и царь совершает свой погромный поход на Новгород, после которого великий город уже никогда не смог оправиться. И в том же году подписывается Люблинская уния между Литовской Русью и Польшей (при значительной оппозиции со стороны Литовского парламента). Литовская Русь продолжает быть прибежищем московитов, спасающихся от Ивановского террора: сюда бегут кн. Курбский, завоеватель Казани, игумен Артемий (Троицкой лавры), первопечатник Иван Федоров. Литва остается центром православной культурной работы. Здесь делается перевод Острожской Библии, переводятся творения греческих отцов. Но уже открывается и путь к окатоличению православных. Русское дворянство, переходя в католичество, получает все огромные права польской шляхты, выбирающей монарха и контролирующей государство. Его же одаривают и крепостными, отчего происходит быстрое закрепощение православного населения. Под мощным давлением католичества православный епископат идет на компромисс: церковь подчиняется Риму, но сохраняет свое православное богослужение и обычаи – женатое духовенство, благодаря своему образу жизни сохраняющее связь с остальной массой церковного народа – мирянами. Это – Брестская Уния 1596 года, которая официально перевела православное население под власть Папы, но с сохранением православного обряда.[41]