Полная версия:

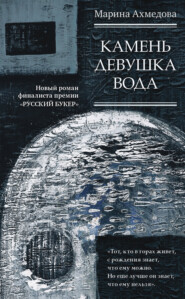

Камень Девушка Вода

В класс вошла Марьям. Она двигалась не спеша, было слышно, как рыжая коса шуршит по ее спине.

– Что вы себе позволяете? – спокойным тоном обратилась она к директору.

– Ты меня будешь учить? – вспыхнул он.

Марьям загородила собой Мумину, сложила руки на груди, подняла подбородок и уставилась в глаза Садикуллаху Магомедовичу. Кровь поднялась от его шеи к щекам. Он сопел и булькал, а Марьям продолжала смотреть на него своими зелеными глазами. Директор не выдержал ее взгляда и отвернулся.

– Я попрошу вас покинуть классную комнату и не мешать вести урок, – медленно заявила она, словно была хозяйкой в этом классе. – Я попрошу вас больше никогда, – она подняла указательный палец, – не прикасаться к детям. Я требую соблюдать права человека, прописанные в российской Конституции, которую вы, Садикуллах Магомедович, судя по всему, не читали.

– Соплячка! Ты что себе позволяешь? – директор стукнул себя ладонью по лбу.

Марьям уперла руки в боки. Клянусь, она ввязалась бы в драку, если бы Садикуллах Магомедович стал выдергивать Мумину из-за ее спины. Эта девушка всегда вела себя слишком нахально, никогда не уважала наши обычаи.

Мумина захрипела, как жеребенок, которому перебили горло, и рухнула на пол. По ее маленькому телу пробегали судороги. Ее голова глухо ударялась об пол. Глаза закатились, изо рта лезли пузыри. Марьям плюхнулась рядом с ней. Ее юбка задралась, показав белые колени. Она перекинула косу за спину, достала из кармана линейку и, с трудом разжимая зубы Мумины, пачкая свою холеную руку густыми слюнями девочки, засунула линейку ей в рот.

– Девочка, родная, родная… – приговаривала она.

Я сорвалась с места и побежала из класса вон.

До чего стыдно мне было показаться отцовским стенам. Я не пошла сразу домой. Я опозорена! Марьям защитила мой класс, а я пищала, как мышь. Я успела так полюбить Мумину, а линейку ей в рот засунула Марьям. Аллах, почему ты меня так создал, что в самые важные моменты жизни у меня отнимаются ноги и язык? Но с другой стороны если посмотреть, одна маленькая женщина вроде меня не смогла бы дать отпор директору и двум полицейским. И не сделай этого Марьям, никому бы и в голову не пришло сравнивать меня с ней и говорить, будто я могла бы сделать так же, как сделала она. Многие теперь будут возносить ее смелость. Будут путать смелость с плохим воспитанием. Мое воспитание и воспитание Марьям – это небо и земля. Моя мать ни разу не повысила при мне голоса. А Патимат, бывало, разводила такой базар, что шайтана жена могла позавидовать. Чуть кому-то не посчастливилось сверх меры насплетничать на нее и чуть стоило этой сплетне задеть край уха Патимат, как та, шатая своей ногой землю под селом, отправлялась к сплетнице, подходила к ней вплотную и плевала в глаза. Все боялись жгучей слюны Патимат. Марьям – точная ее копия по характеру. Точная.

В конце села я спустилась вниз, к журчащей речке. Ее прозрачные волны перепрыгивали с камня на камень, радостно вскрикивая. Я зачерпнула воды, охладила в реке пальцы и приложила их к полыхавшим щекам. Надавила на трепетавшие веки.

Сняла туфли. Узкими, бледными ступнями, по которым змеями ползли голубые ве́нки, ступила в воду. Вытянула для равновесия руку: мне б не упасть. Наступила на камень, сдирая с него водяную слизь. Вытянула другую руку к горе, за которой пели птицы. Подтянула вторую ногу. Камни передали костям звенящий речной холод. Ее исток наверху, в скалах, где ледник. Холод сроднил мои кости с камнями, и камни стали продолжением меня. Вода журчала возле моих колен, будто голос в горле птицы, утекала вниз, в степь. Я каменела. Вряд ли я когда-нибудь смогу сойти с места.

Но я набралась сил и перепрыгнула на другой камень. Он выглядывал из реки, его макушка была сухой. Холод хрустнул в моих коленях. Камень больно ударил по пяткам. Ноги сейчас разобьются и украсят осколками дно реки. Я прыгала с камня на камень, пока не оказалась на другом берегу. Пока боль в пятках и коленях не заставила забыть о боли в сердце.

С детства мне казалось, я родилась с ощущением холода. Еще в утробе матери он попал в меня и всю жизнь морозил, не давал согреться на солнце. А Марьям родилась с жаром и всю жизнь печется в своей духовке. Но я не сравниваю себя с толстухой Марьям. Слишком красивое лицо дал ей Аллах. А мое неприметное уже успело состариться. Поэтому я давно сделала свой выбор – стану безмолвным наблюдателем за счастьями и несчастьями других. Счастье мне самой на роду не написано. Но и у Марьям его в судьбе нет.

Я поскакала по камням назад, к другому берегу, где в моих туфлях и носках уже ползали неутомимые муравьи. Ах, как болят мои пятки. Ах, какой сладкой может быть боль, заставляющая умолкнуть душу и сердце. Мои ноги знают каждый камень этой подводной тропинки. Еще в детстве я прибегала сюда, когда боль в ногах становилась невыносимой. Когда она свербела и, будто беззубая старуха, вытягивала дряхлыми деснами из моих костей силу. Все не умирала эта старуха! Все не шел к ней ангел смерти Азраил! И тогда я сама шла на речку, к этим камням. Чтобы холод угомонил старуху, положил ей в рот вместо моей молодой жизни кусок холодного камня.

Но был день, когда даже река оказалась бессильной. Как хорошо я помню его и сейчас. Это случилось, когда Зухра распустила волосы.

Зухра распустила волосы, и каштановые локоны упали на ее белое лицо. Я первой заметила красоту Зухры. Заметила даже раньше, чем сама Зухра. К тому времени, когда мы пошли в десятый класс, Советский Союз одержал окончательную победу над платком, избавив не только наших мам, но и бабушек – от чохто![5]. Непокрытой головой никого уже было не удивить, но родители все-таки не разрешали дочерям ходить с незаплетенными волосами. Такое считалось признаком распущенности у нас.

И вот настал тот день, Зухра распустила волосы. Мое сердце трепетало: как бы ее красоту не разглядел Расул. Пусть только Шарип-учитель не поднимает Зухру с места. Но Шарип-учитель поднял Зухру, задав ей вопрос. Под ее кожей как будто текло молоко буйволицы, которое Зухра выпила на завтрак. Расул повернулся. С тех пор он больше не сводил глаз с Зухры. Невидимый паучок плел липкую нить от Расула к Зухре. Один шайтан знает, что паук в нее добавил для крепости. Моя ручка ударилась об пол – я специально уронила ее. Раньше Расул не оставлял без внимания ни одного моего движения. Но, разглядев Зухру, он в мою сторону больше и бровью не вел.

– Джамиля, подними ручку, – сказал Шарип-учитель, внимательно глядя на меня.

Я нырнула под парту, чтобы скрыть свой стыд. Откуда учителю знать? Почему он всегда знает всё? Наверное, в тот момент он знал и то, что попавших в паутину нас будет трое. И всю жизнь мы будем барахтаться в ней – Зухра, Расул и я. Но он ничего не знал о Марьям. Его дочери тогда исполнилось два года.

После уроков Расул пошел за Зухрой. Он брел на расстоянии, не упуская ее из виду. Как медведь-шатун, выползший из берлоги зимой, идущий под ружье охотника, повинуясь сильному зову. А я бросилась к речке. Встала на камни. Несколько раз перебежала с берега на берег. Но речка в тот день мне не помогла.

– В чем дело, дочка? – строго спросил отец, откладывая в сторону газету. – Ты опять ходила туда?

Я вернулась домой и зашла на веранду, где в мягком кресле отдыхал после работы отец.

Да, отец, опять я ходила туда. А камни, такие гладкие с виду, снова поцарапали мои ступни. Под гольфами и туфлями спрятаны порезы, они саднят. Но сердцу больней. Сейчас оно лопнет, и ты услышишь, отец.

– Откуда столько камней у нас в селе, отец? – срывающимся голосом спросила я.

Он поднялся из-за стола – высокий, широкоплечий. Провел двумя пальцами по полоскам черных усов. Отец – партийный работник. Он бывал даже в Москве. Отец знает всё. Не как Шарип-учитель – отец знает по-другому. А я, Джамиля, – его единственная дочь. Других детей у них с матерью не было. Я стояла перед отцом, мои ноги весили как телега, как дом, как целое село, и я снова спрашивала себя: мой отец любит меня потому, что я – Джамиля, сотворенная Аллахом в единственном и неповторимом экземпляре, или потому, что я единственный ребенок, сотворенный им самим?

– У тебя снова болят ноги? – вместо ответа спросил отец.

Неглубокая морщина мелькнула меж его бровями и исчезла. Это острое лезвие невидимого кинжала прочертило ее. Но порезы на лице моего отца заживают быстрей, чем на моих ногах.

– Отец, я просто хочу знать: откуда столько камней у нас в селе?

– Дочка… – Отец погладил меня по голове. От его пальцев пахло табаком. – Разве вам на географии не рассказывали? Земля очень старая, даже всякие песчинки-пылинки за миллионы лет могут собраться вместе и затвердеть так, что получится камень.

– Но я же спросила тебя, почему именно в нашем селе столько камней! – крикнула я. – В городе не столько камней!

– Когда ты повзрослеешь, то поймешь, что в городе – свои камни. Там их тоже немало, – ответил отец.

Он говорил тогда о чем-то своем. Но мне было его не понять. А он не понимал, что в тот день его дочь принесла с речки сердце, полное камней, как приносит бабушка осенью яблоки и орехи в подоле. До сих пор я живу с этим грузом и камни отзываются, когда до них доходит каменный зов арки, к которой я сейчас прислоняюсь спиной. Еще десять минут, и Зарема тряхнет колокольчиком. Но я хочу успеть подумать о руках моей бабушки.

Руки моей бабушки были мягкими, как перины, набитые пухом райских птиц. Бабушка в молодости часто носила на спине огромные, размером с телегу, стога сена. От этого ее спина скрючилась. Когда я родилась, бабушка уже ходила согнувшись, словно несла на спине невидимый стог сена. Бабушка все время жаловалась на больные кости. Но ее прикосновения были такими мягкими, будто в ее руках совсем не было костей.

– Терпи, внучка, – уговаривала она, держа мои ноги на своих коленях и промокая раны ваткой, смоченной спиртом.

– Ай! Ай-ай! – морщилась я.

Мать в это время крутилась на кухне. Из котла, стоящего на печи, поднимался жирный томатно-мясной пар.

– Что за ребенок? – ворчала мать. – У всех дети как дети. Мне одной наказание.

– За шурпой следи! – оборвала ее бабушка.

Она никогда не была мягкой с матерью. С моей матерью бабушка была как камень.

– Пф-ф! – отозвалась мать, повторив звук, с которым брызги жирного бульона сгорали на печи.

Бабушка сделала вид, что не слышит.

– Ай-ай, дорогая моя внучка, – приговаривала она, – до свадьбы обязательно заживет. Только ты больше так не делай. Зачем по камням ходить? Вай, успею ли я научить тебя, как жить, пока еще жива? Твоя мать тебя ничему путному не научит. Джамиля, слушай всегда меня. – Она обнимала мои стопы и с любовью заглядывала мне в глаза. – Больно будет, сразу к бабушке приходи, бабушкины руки лечат любые раны.

– Бабушка, почему у тебя нет костей? – спросила я.

– Вах! – Бабушка на миг выпустила мою ступню и, зажмурившись, засмеялась. – Нет костей, говоришь? Знала бы ты, как я зато их чувствую! – Она улыбнулась, показав голые розовые десны. – Особенно по вечерам как хорошо я их чувствую. Валлахи, у меня бывает чувство, как будто мои кости – не кости, а сухой хворост. Подниму что-нибудь тяжелое, и косточки мои сразу сломаются.

– У тебя на руках столько веснушек, – сказала я. – Не сосчитать. Больше, чем у меня на щеках.

Бабушка выпустила мою вторую ступню. Подняла руку к подслеповатым глазам. Свет лампы, низко висящей под потолком, жужжа пробрался между ее пальцами, окрасил серым пятна, усыпавшие ее руки.

– Ах-ха, – скрипуче рассмеялась бабушка, – это разве веснушки? Это цветы смерти, внучка. Скоро такие вырастут на моей могиле. Зачем тебе их считать? Ты лучше считай веснушки на своем носу. Валлахи, как они украшают твое красивое личико.

– А я красивая, бабушка?

– Уй! – Она сложила на груди руки, словно держала в них маленького цыпленка. – Такой красавицы, как моя Джамиля, во всем селе не найти.

Только в тот вечер я не верила словам бабушки. Даже весенние цветы, распускавшиеся на моем лице, не могли скрыть того, что ему не досталось ни капли красоты. Мать считала меня дурнушкой. Она этого вслух не говорила, но скоро произнесла слова, подтвердившие мои догадки. Мать не любила меня. Она не любила отца. Она не любила бабушку. Я не знаю, кого любила моя мать.

Той ночью я уснула и спала сладко, забывшись и забыв о Расуле и Зухре. Раны на ногах успокоились. Меня разбудили громкие голоса родителей. В первый и последний раз в жизни я слышала их ссору. Но об этом вспоминать я сейчас не хочу. Лучше мне выйти из арки. Мое время истекло – Зарема вот-вот даст звонок.

К школе лепится деревянная пристройка. Летом ее заново покрасили белым, но за осень она успела пожелтеть. На ее крыше развевается российский флаг, делая пристройку похожей на рубку, а саму школу – на корабль, который плывет по склону вниз.

Я заспешила по коридору. На стенах отливали бликами фотографии учителей и учеников. Отдельная доска была отдана бывшим директорам. Самый первый заступил на наш корабль в тысяча девятьсот тридцатом году. Только начиналась школа не здесь, а в старом медресе, откуда выгнали чтеца Корана. Но в медресе не хватало места, и скоро рядом была построена настоящая школа.

Садикуллах Магомедович стал директором, когда я оканчивала десятый класс. Ходили слухи, что директором назначат Шарипа-учителя, мол, его вызывали в районо, но кто-то ему в последний момент перешел дорогу. Помню, как много лет назад, перед выпускным, я стояла в школьном дворе под деревьями, только что побеленными свежей известкой, и ждала, когда закончится урок физкультуры, от которой я была освобождена. Ко мне подошла Зарема. В одной руке она несла ведро, оттуда свисала половая тряпка.

– Джамиля, дочка, – обратилась она ко мне, – как нехорошо будет, если Шарип-учитель не получит того, что заслужил.

Зарема поставила ведро на землю, наклонила голову вбок, ловя мой взгляд.

– Все знают, как твой отец тебя любит, – сладким голосом проговорила она. – Просто скажи отцу, что Шарип – хороший учитель. Как он вас хорошо учит, как он любит вас. За себя он так не переживает, как за своих учеников.

Зачем колокольчик доверили уборщице, не могла понять я. В первом классе мне казалось, в него должен был звонить сам директор.

Вечером, когда отец, как обычно, читал газету на веранде, мотыльки кружили под приглушенной лампой, а из темноты, словно на ее свет, текла прохлада, и стрекот насекомых, и мерцание ярких звезд, я позвала отца. Он поднял от газеты голову. Невидимый кинжал снова чиркнул по его лбу.

– Шарип-учитель очень хорошо учит нас, – сказала я.

– О чем ты говоришь? – Отец нахмурился.

– Все так говорят.

– О чем говорят?

– Говорят, он должен получить то, что заслужил, – оробела я. Хотя, клянусь, ни одного дня я не боялась отца! Но, с другой стороны, я ведь не понимала, о чем веду речь и чего добиваюсь от отца.

– Вот он и получит. – Отец нахмурился и встряхнул газетой. – То, что заслужил.

Я промолчала. Отец снова углубился в чтение или сделал вид, что читает. Но даже в тусклом свете лампы было видно: он рассердился.

Может быть, неделя с тех пор прошла, а может, две – я не помню. Но скоро Зарема снова поймала меня в школьном дворе. Стоя под яблоневым деревом, усыпанным розовыми цветами, я дышала тонким ароматом будущих яблок, и у меня кружилась голова от мыслей о Расуле. Мы с отцом только вернулись из Хасавюрта, где заказали известной на весь район портнихе выпускное платье. Она взяла наш заказ без очереди – из уважения к отцу. А так к ней очередь занимали еще с сентября. После первой примерки я убедила себя: Расул обязательно будет танцевать со мной на выпускном. Такую самонадеянность мне внушила портниха; зажав булавки в зубах, она смотрела на меня снизу вверх и, не забывая сцеженно поплевывать, говорила: «Машалла, какая красавица! Как все ж таки одежда меняет человека. Машалла, цьпу-цьпу-цьпу». Я поверила ей, как верила бабушке. Вынув булавки изо рта, портниха сказала моему отцу: «Клянуся, в следующем году придете ко мне свадебное платье шить. У меня глаз на такие вещи наметанный, глаз-алмаз. Я в таких вещах ни грамма не ошибаюсь, вот увидите».

Знать бы мне тогда, что последний звонок никогда не станет для меня последним. Что звон колокольчика я буду слушать на протяжении всей жизни, стоя у доски в роли учительницы. Мои одноклассники будут жениться, давать жизнь детям, и наконец настанет тот день, когда они приведут своих детей ко мне в класс и будут заискивающе заглядывать мне в глаза, чтобы я сделала тех своими любимчиками. А я так и буду стоять у доски, одинокая и бездетная, с пригоршней камней, принесенных с речки, там, где сердце.

Зарема прервала мои мечты о Расуле. Приставив ладонь козырьком к глазам, она смотрела мне в лицо и ухмылялась. В руке у нее снова было ведро.

– Ай, Джамиля, ай, девочка! – Зарема покачала головой. – Не знала я, что ты способна такие вещи делать!

– Какие вещи? – смутилась я.

– Ты и сама знаешь, что натворила. А с виду такая тихая. – Зарема вытерла ладонью рот, как будто только что произнесенные слова испачкали его.

– Я ничего не понимаю, – пролепетала я.

– Если ты не понимаешь, то кто поймет? – Она подхватила ведро и выплеснула его мне под ноги.

Мутный грязный ручей ушел в землю. Войдя в школу, я узнала, что у нас будет новый директор – Садикуллах Магомедович, бывший учитель химии.

На втором этаже по коридору еще носились ученики. Увидев меня, Мехмет и Закир юркнули в классную дверь. На первом этаже задребезжал колокольчик, врываясь в открытые двери, и одновременно с его звоном я вошла в класс. Ученики поднялись, отодвигая стулья. Я заняла привычное место у доски.

После первого урока у меня было окно до третьего. Я задержалась ненадолго в классе, разглядывая опустевшие парты. Железную печку в углу. Старые оконные рамы, спаянные между собой. Что я ни делала, никак не смогла их разделить, и между ними копилась пыль десятилетий, а иногда маленький паук плел паутину. Неужели и этот год пройдет, не принеся в мою жизнь изменений? Ученики перейдут в пятый класс. Для них время идет медленно. А мое время спешит, бегом бежит с горки, и я не успеваю оглянуться, как проходит год. Слишком быстро начал вертеться земной шар. Или Земля стала круглей.

Я вышла в коридор. Из-за закрытых дверей доносились громкие голоса учителей, ведущих урок. Деревянный пол скрипел под ногами. Все стены покрашены голубой краской. Возле моего класса на стене висит табличка с надписью: «Книги – это корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению. Ф.Бэкон». Она висит тут с незапамятных времен, как и другие высказывания, преимущественно дагестанских мыслителей. Я привыкла проходить мимо этих слов, не замечая их. Но, видимо, надо слишком много времени провести на одном месте, чтобы наконец увидеть привычное как в первый раз. А когда я все-таки прочла эти слова как в первый раз, их смысл зашел глубоко в меня. Только слово «книги» мои глаза заменили на «школа». Школа – это корабль.

Скрипнув дверью, я вошла в учительскую. Учительница рисования Саният Халиловна и учительница географии Барият Абдулаевна шептались за столом, во главе которого на привычном месте возле электрического чайника восседала Зарема. Слава Аллаху, хотя бы свое ведро она оставляла за дверью. Отдуваясь, Зарема пила горячий чай вприкуску с карамельной конфетой. Я сдержанно поздоровалась. Кумушки примолкли.

Присев с другого края стола, я разложила на нем тетради учеников и свои конспекты. Иной раз мне кажется, хаба́р[6] – сам по себе живой. Прервешь человека на полуслове, и хабар будет вертеться в нем будто джинн. Лопнет человек от натуги, если не выпустит хабар. Саният с Барияткой еле сдерживали своих джиннов. Не выдержав, кумушки продолжили разводить хабар, не имеющий отношения к учебному процессу. Зарема причмокивала языком, высасывая из конфеты повидло.

– Клянусь, вот как волю этим лесным дали, они нам вот весь мир перевернули, – прошептала Бариятка.

До чего глупая женщина. Думает, если она будет шептать, как через ржавую терку, я не услышу ее слов.

– Еще черный надела, хоть бы зеленый тогда или синий выбрала. – Саният положила в рот новый кусочек сахара и запила чаем.

– Сами закроются, а сами с посторонними мужчинами гуляют. Таких в Махачкале полно. – Пышной грудью Бариятка надавила на стол, потянувшись к вазочке с засахарившимися финиками.

– Нцуй! – Зарема причмокнула. – Кто тебе такое наговорил про Марьям?

– А ты знаешь, чем она в Махачкале занималась? – вопросом ответила Саният, поправив высокий начес на макушке.

– Повышением квалификации, вай, – важно отозвалась Зарема. – Давайте чего нет, того не будем говорить.

Саният закатила глаза к потолку. Ее лицо было сверх меры напудрено и разрисовано румянами. Всем своим видом она говорила: спорить не буду, но сами посмотрите.

– У меня в десятом вот классе уже мальчики бороду отпускают. Еще ничего у них там не растет, чуть-чуть волосинки пробиваются. Торчат, как козлиные волоски. Противно смотреть.

– Ух-х! – закатилась хохотом Зарема.

– А ты приди ко мне на урок в девятый, – засмеялась Бариятка. Качнулись ее массивные золотые серьги. – Сама посмотришь. Все мальчики на общипанных козлов похожи.

– А-ха-ха! – Зарема ухватилась за рыхлые бока.

– Еще ничего не растет, – продолжала Бариятка, – а они все равно отращивают. Все теперь хотят на этих походить. – Она качнула головой в сторону леса, тихо брякнули ее серьги.

За окном виднелась скала. С другой стороны подступала еще одна – лысая гора. Всегда на ее верхушке сидел белый комок тумана, и в ненастные дни он сползал, почти ложился на крышу, отчего казалось, что школа горит. Не туда кивает Барият. Лес с другого края села.

– У них же теперь других героев вот нет, кроме Расула Бороды, – добавила Барият.

Вся тройка посмотрела на меня. А я тут при чем? Послушала бы Марьям, как эти кумушки глодают ее сахарные кости, тогда бы не мне замечания делала, нахалка такая. Над Барияткой даже ученики смеются – почти к каждому слову лепит свое «вот». Точно как наши бабушки раньше лепили лепешки навоза к стенам сушиться. И разговоры Барият – пахучие, как кизяк.

Я отвела взгляд в сторону. Над сейфом, покрашенным голубым, висел портрет президента. Раньше на этом месте всегда висел портрет Ленина.

– Теперь посмотрим, чем закончит Марьям. – Саниятка пригладила бордовое платье на коленях. – Сегодня черная тряпка на голове. А завтра что?

– Пф! – фыркнула Барият. – Я тебя умоляю! – Голос перекатился в ее горле маслянистым комком. – Думаешь, она за одну ночь стала такая верующая и эту тряпку надела? Пф! Еще в пятницу на ней была юбка с вот таким разрезом. – Бариятка отмерила руками полметра. – И за одну ночь ей Аллах в голову другие мозги положил? Не поверю никогда. Это она, чтобы Расулу Бороде угодить, хиджаб надела.

– Зачем Марьям Расул Борода? – недовольно поморщилась Зарема.

– Как зачем? – засмеялась Саният. – Зачем женщине мужчина?

– Что вы мне тут говорите? Пах! – возмутилась Зарема. – Что, у Расула жены нету?

– Какая ты отсталая, Зарема. – Саният снисходительно погладила Зарему по спине. – Жена – уже давно не проблема. Проблема – только деньги. Деньги будут, можно и двух, и трех жен содержать.

– Расул – не такой человек, – отрезала Зарема.

– Все они такие, – ответила Барият. – Все мужчины – свиньи.

– Фатима тебе тысячу раз подтвердит, – вставила Саният. – Вчера она тут сидела рыдала: уй-вуй, какой Султан свинья.

– Султан – сморчок! – Зарема брызнула сладкой слюной. – Он Фатимы не достоин, не знаю, зачем она вышла за него. Как ему теперь не стыдно?

Неужели Расул приходил к Шарипу-учителю прошлой ночью? Видела же я, как Ильяс под вечер отправился в сторону леса! Значит, Расул прошел прямо под моим домом, спускаясь к ним. И не стукнул в дверь, не дал о себе знать. Хоть одним глазком увидеть бы мне его. Хоть его тень. Мне и тени хватит, чтобы дальше растворяться в мечтах, как кусочек рафинада в теплом чае.

– Не знаю, куда Шарип-учитель смотрит, – делано вздохнула Барият.

– Куда-куда? – повела плечами Саният. – Понятно куда – в сторону леса.

– Вуй-й-я! – подскочила Зарема, она оттолкнула свой стакан с чаем на середину стола. – Таких учителей, как он, еще поискать! Его ученики в университеты, в институты поступали! – возмущенно трещала Зарема. – Как вам не стыдно своими языками закусываться на святое?

Саниятка с Барият расхохотались. В окно ворвалась громкая ругань. Кумушки бросились к окну, и я, не утерпев, последовала за ними. Во дворе прямо под окном физрук Заурбек хватал за грудки тщедушного учителя истории Кази. Растрепанная Рукият стояла позади них. Одетая в спортивный костюм, она вытирала глаза концом хиджаба, который держала в руках. Под деревьями толпились запыхавшиеся от стометровки, хватающиеся за печенку ученики.