Полная версия:

Отчина. Связь веков. Исследование рукописи

Крестьянин Дементьев отрезал от своих пожен поприще земли и отынил его от зверя и лихого человека. Зеленый бор радостно шумел по утрам. В нем инок на приисканных деревьях подвесил дубовые борти и подкуривал их осиновым листом для пчелиного здоровья. На откосе в роще мелких лип разрослась пасека. Было там радостно и звонко.

Мужики подарили им мерина и поженки из былья чьих-то перебитых Литвою жильцов.

На расчищенной делянке посадили иноки вишенье и яблонье, вспахивали полосу под рожь и ходили косить в Тайлово, где во мху лежало глухое озерцо. Пчелы дарили воск, сосны и ели – ладон. Гнули иноки полозья санные и жили трудами своих рук.

А по смерти Ионы обрели на нем вросший в тело кольчатый панцирь.

Икона Иоанна Печерского

На горе срубили они церковь Антония и Феодосия. Сообща вывели над крытым драницей шатром купол, из железа сковали бильце.

Но попустил Бог. Изгоном проходила Литва. Пограбила она пачковских жильцов, и от литовского огня вознеслась на небо деревянная церковь. Не тронув пещеры, бежала Литва из обители, оставив тела посеченных иноков.

На окруженной бором поляне, где спали горбатые валуны, настигла их изборская рать, и после сечи легла Литва, примяв мох. Сняв с побитых доспехи, ушли изборяне.

Погорелую обитель принял игумен Дорофей.

Крестьяне привезли в дар бревна на церковные строения, мох для мшения, три нивы вскопали своими конями. На бедность пожаловал монастырь Снетогорский лещей вяленых, а Мирожский – хлеба. Торговые люди, псковичи Федор и Василий, от своего праведного имения поручили иконописцу именем Алексию, прозванием Малому, славному на весь Псков и Великий Новгород благочестием и строгим житием, написать образ Пречистой Богородицы, честного и славного Ея Успения.

На мощах, растворив краски, писал Малой. В лето 1521 года поставили образ в церковь. Начала Богородица чудеса творить. Исцелила чернеца и отрока бесноватого, нищего изборянина освободила от давних страданий.

Государев дьяк Михаил Мисюрь, прибывший в Псков с наместником и стрельцами, осматривая волости, заехал в обитель. Полюбился ему храм под земляными сводами, над которым ликовала молодая зелень.

Стал он часто наезжать в обитель, живя в келье, помогал казною, расширил монастырь под горой, с игуменом установил чин церковный, службу вседневную, устав монашеского жития и к уставу свою руку приложил.

Под немецким рубежом в Тайлове-погосте, близ Ново-Городка9, созывал на молитву монастырь погорелый, самый младший из братии Псковской.

Леонид ЗуровКомментарии

Древняя псковская земля, поначалу входившая во владения Великого Новгорода, была юго-западным форпостом русских земель. Она первой принимала удары ливонских рыцарей, набеги которых с начала XIII века стали постоянными. Вначале это были меченосцы – первые немецкие рыцари-феодалы, обосновавшиеся в северной Латвии. Со временем они вошли в состав более сильного Ливонского ордена, находившегося на территории нынешней Эстонии. В него входили также рыцари Тевтонского ордена и эстонские датчане, основавшие здесь свой торговый город Таллин (дословно: датский город). Впоследствии этот конгломерат, основанный не без участия Папы Римского, именовался Ливонией, а затем Лифляндией. Именно с объединенными войсками Ордена пришлось столкнуться Александру Невскому в 1240—1242 гг. Конфликты возникали и позже. Например, в 1268 году новгородский князь Дмитрий Александрович разбил орденское войско под Раковором, а в 1292 году победу одержал Довмонт Псковский.

В XIV веке у Руси появился новый враг, совершавший походы на новгородские земли с южных рубежей. Литовское княжество, быстро расширявшее свои владения, к середине века включало в себя Полоцкое, часть Смоленского княжества, а также северные земли Киевского. Литва была последним государством в Европе, принявшим христианскую религию. Великий князь Ольгерд, оставаясь язычником, попытался создать новое государство Русь Литовскую, куда собирался политическим путем включить и Псков с Новгородом, конфликтовавшие с Москвой. Но после смерти Ольгерда Литва попала под влияние Рима и стала католической. Теперь все ее военные действия были направлены против православной Руси. Конфликты с Псковом и Новгородом возобновились, а позже переросли в постоянное противостояние с Московией.

В то же время продолжались столкновения между Псковом и Ливонским орденом10. И хотя Литва и Орден были двумя разными противниками, у наших предков они имели общее название – литва. Даже через два века, когда Литовское княжество вошло в Речь Посполитую (Польское королевство), это название сохранилось.

Начало событий, описываемых в очерке «Малая обитель», относится ко времени окончания очередной войны с Ливонией 1444—1448 гг.11 В те неспокойные годы пещера не берегу ручья Каменец служила укрытием для местных жителей во время набегов литовских людей. Потому-то они и направили туда странников.

Псково-Печерские летописцы считают, что святая пещера была обретена в 1392 году. О ней известил «земец» из Изборска Иван Дементьев, поселившийся на берегу реки Пачковки у впадения в нее ручья Каменец. Он обнаружил эту пещеру, отправившись рубить лес на Святую гору, возвышавшуюся над ручьем. Монастырские летописцы сообщают об этом так: «Дерево, стоявшее на крутом обрыве горы, падая, увлекло за собою еще одно большое дерево и несколько малых. Земля обсыпалась, и открылось устье пещеры с надписью: «Богом зданная пещера».

В древности ручей Каменец был глубокий, «аки ров», а вокруг стоял дремучий лес. В ручье водились бобры, мех которых в те времена считался царским, очень дорого ценился, и сюда часто наведывались звероловы из Изборска. Первыми услышали церковное пение, исходившее из Святой горы, отец и сын Селиши, но при этом они никого не видели. В преданиях о первом иноке преподобном Марке говорится, что позже местные охотники видели его молящимся на склоне холма у трех больших камней. Два из них и поныне лежат в верхнем монастырском саду под сенью огромных дубов, а третий, как считают монахи, ушел в землю.

Ливонские рыцари брали в союзники даже татар

Приграничные конфликты с Ливонским орденом в этом неспокойном районе то вспыхивали, то затухали. Очередное обострение отношений произошло в 1469—1472 гг. Тогда же на ливонских территориях усилились гонения на православных христиан. Священник Иоанн Шестник, направленный из Москвы в Дерпт в 1467 году, столкнулся с ненавистью католиков, принуждавших вступить с ними в унию. Слыша постоянные угрозы в свой адрес, он уже тогда надел под рясу кольчатый панцирь.12 Опасаясь за свою семью, Иоанн в 1470 году покинул ливонскую землю. С женой и двумя сыновьями он пришел в Псков, где совсем недолго прослужил священником в Соборе Живоначальной Троицы.

Узнав о мученической кончине дерптского пресвитера Исидора и не отказавшихся от своей веры 72 православных христиан, Иоанн решил посвятить себя подвигу. Он направился к уже ставшему известным во Пскове печерскому старцу. Был ли это преподобный Марк или же кто-то из его последователей, доподлинно неизвестно13, имя первого инока монастыря было занесено в монастырский синодик позже.

Придя на Святую гору, Иоанн с женой Марией начали копать церковь. Вскоре Мария заболела. Она приняла монашеский постриг, «и наречено бысть имя ей Васса, в том образе и преставися». Именно с погребением Вассы связано первое чудесное явление: «В следующую ночь после того, как инокиня была погребена, гроб ее был выставлен из земли какою-то невидимою силою. О. Иоанн и духовный отец Вассы, думая, что пропустили что-нибудь в надгробном пении, совершили над умершею это пение во второй раз и после разрешительной молитвы снова опустили ее в ту же могилу. Но через ночь гроб Вассы опять очутился на верху могилы. После этого Иоанн оставил гроб ее уже не погребенным и поставил его на левой стороне, при входе в пещеру, ископав в стене только нужное для нее вместилище».14

Чудеса происходили и позже. Во время одного из нападений на Псково-Печерскую обитель один из ливонских рыцарей хотел осквернить святую гробницу. Он попытался мечом открыть крышку гроба с мощами преподобной Вассы, но был внезапно опален «исшедшим изнутри Божественным огнем». На правой стороне гроба и сейчас виден след пламени.

После смерти жены постригся и сам Иоанн («наречется бысть Иона») и с усердием продолжал задуманное. Наконец закончив свой труд – «ископа малую церковь в горе и постави келии на столбах, прямо церкви Печерныя», он отправился в Псков просить ее освящения. Однако здесь он получил отказ: «Церковь в горе эта необычная и необыкновенная по своему устройству». Тогда Иона пошел в Новгород. Пещерная церковь была освящена по благословению Новгородского архиепископа Феофила в день Успения Божией Матери, 15-го августа 1473 года.

Дату смерти Ионы официальные источники Псково-Печерского монастыря определяют 1480 годом. Именно этот год стал началом очередного военного конфликта с Орденом (1480—1482). Была ли в этом какая-то взаимосвязь, неизвестно. Кольчатый панцирь, который Иона не снимал более десяти лет, повесили над его гробом в пещере, но позже он был похищен.

Пещерная церковь монастыря сегодня

Деревянная церковь Антония и Феодосия и монашеские кельи были построены при преемнике Ионы иеромонахе Мисаиле. Но при военном конфликте 1500—1502 гг. все постройки на Святой горе были разграблены и сожжены. Пещерная церковь уцелела. «Когда же святотатцы стали бесчинствовать в Успенском храме монастыря, вышедший из алтарной части огонь изгнал их из обители» – так освещают этот эпизод монастырские летописцы.

Опасное соседство с Ливонией длительное время мешало развитию святой обители. Только после присоединения Пскова к Московскому княжеству Иван III, видевший в монастырях поддержку и опору и учредивший на севере и северо-западе множество монастырей, оказал негласную поддержку самому западному православному монастырю. При нем государев дьяк Мисюрь Мунехин начал в обители интенсивные строительные работы, которые вел и за счет государевой казны.

Игумен Корнилий

Пало бремя игуменское на двадцативосьмилетние плечи Корнилия, пострижника Печерской обители. С отроческих лет он ушел в монастырь, под началом старца подвизался, свечи скал, дрова рубил и был искусен в письме иконном.

С детства мать его научила тайной милостыне и любви к странным. Отирая слезы, мать его, боярыня, говаривала, что нездешний он, сынок милый, и родился он после тяжелого лета, когда спустили с Троицкого собора вечевой колокол и плакали по вольной старине псковичи.

Корнилий отроком обучился рисунку буквенному и письму иконному у старца в Мирожском монастыре. Гусиным пером изучился он выводить букву, трогать рукопись золотом и киноварью15. Приступая к работе, начиная затвор в тишину, становились они на молитву. Один тонок, бледен лицом, другой погорблен и сед.

Легок пост по средам и пяткам – без пищи. Оттого тонок сон, а устали нет при работе. Старец краску разбавлял святою водою, по заветам православным наставлял, как преподобные писали по пророческому видению. Отрок медной ступою янтарь толок, помешивая лучиной светлеющую олифу, руку подносил к огню, пытая жар, золото сусальное с патокой перстом творил, воск скоблил, золотой лист сек по коже ножом.

Жила у них радость работы. В открытое окно были видны облака над мертвым жемчугом стен. С глиняного рукомойника капала вода. Тихо на белых крыльях летел в обители день.

– О Пресвятая Дево, Госпоже Богородице девственных похвало, Цвете прекрасный… – пел старец.

Отрок безмолвно молился милой Владычице, чистой хранительнице, древними милостями покрывающей Отчину.

В Пасху Христову Пресветлую легко перебирал он тонкими пальцами веревки, трогал лямки тиньков16, приноравливал острый звон к ревунам17.

Белые звонницы – молитвы зодчих – пели об уходящих стягах псковских ратей, о коленопреклоненных в поле крестьянах, о псковичах.

С матушкой и государевым дьяком Мисюрой приехали они на колымаге18 в малую, средь леса, обитель, что была беднее любого псковского погоста. После службы в пещерной церкви под звездами, когда отрок шел по тропинке, глянул он на небо.

Господи, какие были на нем звезды! Отстав от матери, опустился он на колени и замер, наполнив тело восторгом и беспредельной молитвой. Мать нашла его в траве и понять не могла, отчего он улыбался и плакал.

Оставив мирской мятеж, ушел он из Пскова, и в Печерской обители возложили на него иноческий образ.

Жил он в убогой келье, спал на досках, покрытых сермягой19. С солнцем вставал, правил службу и уходил на монастырское дело.

Монашеская келья

В дни мора, когда на Псковщине церкви стояли без пения и люди бежали от селений в леса, игумен Корнилий ходил по моровым деревням приобщать здоровых и отпевать у круглых ям преставившихся.

Города затворяли свои ворота, по площадям кликали клич, чтоб ехали купцы обратно. У колючих рогаток по дорогам горели стрелецкие костры и проезжих пытали под присягой – не из моровых ли они мест. А всякого пробиравшегося стороной бросали в огонь с конем, повозкой и всем скарбом. В заморных заколоченных домах живые, не смея выйти на улицу, помирали голодной смертью, а бежавшие в леса питались листьями и мхом. Здоровым, отсиживающимся в лесах, носили иноки вареную рожь.

Когда миновало поветрие, поднялась в народе вера к обители и многие стопицы потянулись к лесному монастырьку.

За рекой Пимжею в сосновых борах жили чухны20. При набегах воинских людей бежали они к рубежу. Под охраной сторожевых ратей на сумежьих землях жгли они побитых. В дыму плакали женщины, царапая лица, а на заходившее солнце начинали беснование старухи, проклиная пришлых людей и жестокую птицу чибиса, выдавшую криком их лесные убежища. Их поля охраняли насаженные на колы коневьи головы, а сады – можжевеловые кусты.

Возвратясь к священным рощам, они украшали дуплины дубов вышитыми полотенцами и молились теплому Мигузицкому камню. Обмазывая его творогом и маслом, они прикладывали к нему детей и одежду больных. Девушки, подплясывая и гикая, кружились вокруг костров, взмахивая белыми рукавами.

За Пимжу ходил с проповедью Корнилий. На Светлую Заутреню, христосуясь с игуменом, просили они святой воды для окропления своих хат. На Псковщине их называли полуверцами. В дар образам приносили они шерсть, зерно и медом мазали губы иконных ликов.

Не зря ходил по Ливонии человек, пришедший из верхнегерманских земель, и призывал всех очиститься во имя Господа. Рогожный мешок покрывал его голое тело, прямые волосы падали на его костистые плечи. Горожане смеялись, предлагали ему выпить пива, мальчишки дергали его сзади, кидались в него снежками, а крестьяне, глядя, как под его босыми ногами тает снег, вздыхали и крестились. Звали его Юрген, и пропал он потом среди лютой зимы по дороге на Нарву.

Вскоре заплакала Ливония у конских седел, провожая хмельное рыцарство и дворян. От звуков ратных барабанов отвыкли города и местечки.

Запели трубы, на снежных равнинах темными потоками сошлись войска. По мерзлой земле запрыгала пушечная пальба, зарево задрожало над замками, и побежала Ливония, пугаясь росших в поле деревьев.

Татары из царского войска за ноги волочили старых кнехтов21 и молодых дворян в заросшие кустами овраги. С башен замков ливонские девушки увидели бегущих и тучами шедшую по полям и дорогам Москву. Много костей лежало в лесах, поломанные мечи и шеломы ржавели в траве.

От Пскова и Изборска на Нов-Городок ливонский шли рати. Идя на битвенное дело, заходили они в Печеры под благословение Владычицы, молебны послушать и приобщиться, чтобы с чистой душой отойти в бою к Господу. С поля боя же сюда несли гробы дубовые с телами убиенных знатных. В сырой глубине пещер копали иноки им последнее убежище, вмуровывали в стены камни гробные и вписывали в синодик22 их имена. После боев приезжали московитянки поплакать у гробов мужей и оделить Владычицу подвенечными жемчугами, гривнами и вышитыми по обету покровами.

Искалеченных мечами и пушечным свинцом лечили иноки и кормили из благочестия. Трапеза монастырская была открыта для путников и беглых. Царь Иван смиренно ночевал у Пречистой и дал обители грамоту. Не велел он судить игумена Корнилия с братией и укрывающихся в обители чухон.

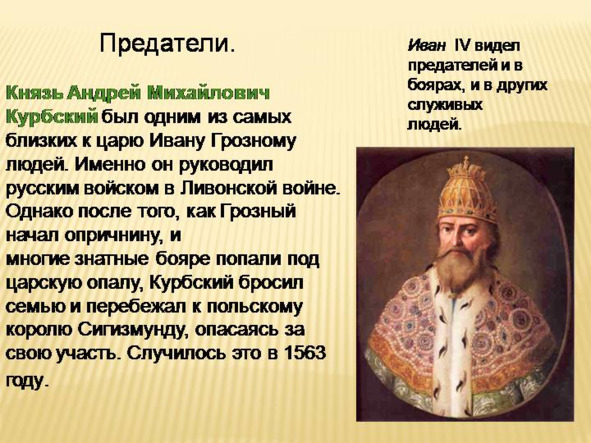

Боярин князь Андрей Курбский шел к немецкому городку. Был он молод и весел. След сабельный лежал на его щеке, а под богатым кафтаном в белых рубцах были его плечи.

Возложил Корнилий руки на голову князя и призвал на него благословение Божье. Поцеловал его рясу князь, и легок ему показался путь, и радостно ему было пасть в бою за Отчину. Стал он часто сюда наезжать, и домом родным ему была обитель.

В августе осаждал князь Андрей Феллин23. В Успенье послал ему игумен просфору и святую воду. Когда въехал священник в русский стан, начали на стенах метаться немцы, город вспыхнул огнем и, отворив ворота, пошел под государеву саблю и волю. Челом ударили Владычице воеводы и подарили колокол немчин – серебряный, а царь повелел дважды в год возить ему из обители святую воду.

Весною прискакал в обитель князь Андрей, упал к ногам игумена и зарыдал, склонив поседевшую голову. Плача поведал Курбский о русских побитых княжатах, о кровавом царском суде, о том, что отвернулось от государя Андреево сердце. С грустной улыбкой проводил его Корнилий, благословив крестом.

Вскоре изменил царю и России князь Курбский. Зимою по злым снегам пошел он с Литвою разорять Великолуцкую область, а в марте пригнал войско на Псковщину. На дым пускал деревни и усадьбы, только церквей не жег князь Андрей. Перед огнем на коне, в куньей шапке, седоусый, погорбленный, проклятый в своем отечестве, князь вздрагивал при криках полонянников. И отвернувшись от литовских воевод, склонив голову, рукавом смахивал слезы, просил Господа простить его измену.

Поднималась малая обитель. Городовую стену и церкви созидал духовный сын игумена Корнилия и старца Васиана Муромцева инок Пафнутий Заболоцкий.

Долголицый, по рясе подпоясанный веревкой, любил он класть из мелкой плиты узор пояском по шейке купола. Когда зори догорали на камне узких звонниц, за холмы уходило солнце, спускался Пафнутий с лесов, опускался на колени и, припадая лицом к еще теплой траве, просил Матерь, чтоб миловала Она скудные псковские поля. Был зодчим Господним инок Пафнутий.

Над очищенным местом сотворил игумен Корнилий молитву и своими руками положил начало алтарю во славу Николы Святовратского. Пели ино-ки, на деревянной звоннице били в колокола-повелички. Крестьяне по стенному мосту несли на плечах Икону Владычицы. Игумен кропил сложенную косыми саженями плиту, лесные припасы и чаны с известью. Через Каменецкий овраг, просекой с поваленными по краям соснами, шел Крестоход.

Рядом, в поле, стояли шалаши изборских каменщиков, стенщиков, ломцов и пачковских землекопов. Пожаловал их игумен, благословил на церковное и монастырское строение.

Были среди них пришедшие по обету, трудящиеся по своему усердию, с верой клавшие каждый камень. Усталый полк, проходя мимо, скинул брони и трудился у монастырского дела, прося поминать их имена, как Бог пошлет в бою по их души.

У рубежа валили лес, волокли его к Пижме-реке, спускали к Куничьей горе и тесали по добровольному раскладу неоплатно. Из сосны рубили кельи и караульные избы. Осицу рассекали на дощечки, чтобы покрыть кровлю по чешуйному обиванию.

Псковские люди жертвовали на опайку глав оловянные блюда, в сливку колокольную – горелую медь, железо на языки и дарили парчу на построение риз. А обозерские рыбаки, забрасывая про обитель сети, кланялись рыбой.

В остроге на Святых воротах свершил Пафнутий каменный храм и главу его обил золочеными полосами. Над тропой, протоптанной первыми иноками, перекинулся Никола. Тяжелые плитяные ступени вели к образу Николы Ратного в храме на рези. Был строголиц и грозен хранитель воинских рубежей: в правой руке держал меч, а в левой – детинец с храмом. Перед образом Николы преклонили свою хоругвь первые монастырские стрельцы.

Оборону обители поручил ему Пафнутий. Его о трех столбах звонница звала и к молитве и к осаде, колокола были слиты из ратной меди, а в его клеть положили монастырский боевой запас.

А там, где рос дубовый дикий лес над пещерами, средь яблоневого и вишневого сада поднялись два золотых шатра с проросшими из маковиц крестами. Выше холмов стесал Пафнутий из белого камня звонницу от Запада к Востоку. А под ее шестипролетной колокольницей устроил он малый храм.

Храм и стены белели старой изборской известью, смешанной со льном. Была та побелка крепка и чуть розовата.

Вокруг оврага вырос каменный город с круглыми брусяными башнями увенчанными заостренными клобучками24, завершенными крестами.

Монастырские стены

Три дороги принимали обительные ворота. Святые – богомольцев, Нижние – колымаги и коней, а Изборские – гонцов с Псковской дороги.

Тронула седина игуменскую бороду. Со всеми ласков и приветлив, молча слушал он людей. Помолившись, благословлял. Любовью к людям было переполнено его сердце, знал он все грехи людские и прощал их кающимся истинно. При звуке его голоса открывались сердца, стыд отбегал, после покаяния плакали люди облегчающими слезами. Многие опальные люди приняли в обители иноческий чин. Был он ясен и прост, но царь после грешных дел не единожды вспоминал взгляд игуменских глаз.

Рати шли. Царь лил кровь в Москве и Ливонии. На смутные, тяжелые времена указывало небо. Смиренно молил Бога Корнилий, чтобы дал Он устроение земское, и мир, и тишину, и послал бы свыше Свою благодать рабу Ивану. Просил Владычицу, чтоб не предала она Руси за многие бесчисленные прегрешения, за невинно пролитую кровь.

Все несла в обитель незамиренная, голодная, мимо проходящая Русь…

Тяжкие времена пережил Псков.

В апреле ночью над Псковом стягом выросло зарево. Занялось с нового креста. Огонь рвал сухие кучи хоро́м, рядовые улицы, где лавки были в один сруб, дворовые места, облизывая и раскаляя каменные стены.

Через Великую перекинулось на Запсковье, и закипела у береговых камней вода. Взметывало головни, выбрасывало клуб за клубом шумное, как весенний ревущий поток, искорье, гнало пламя по крышам, взрывало высушенные огненным зноем сады.