Полная версия:

Не афишируемое творчество. Скверы кухни подворотни

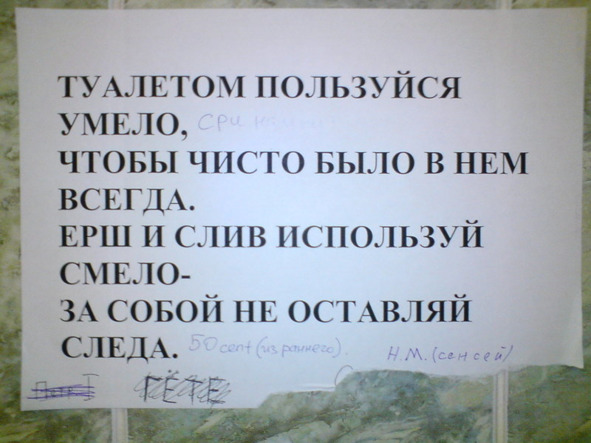

Но в конце коридора, обычно располагались школьные туалеты, где формировалась первая оппозиция и собирались первые отщепенцы – двоечники и мелкая шпана.

Бывалые курильщики в туалете рассказывали истории и анекдоты про находчивого Вовочку, проводя ликбез как надо выпутываться из сложных ситуаций:

Учитель спрашивает Вовочку:

– назови мне существительное.

Вовочка задумался и радостно:

– Червяк!

– Правильно. А еще одно.

Вовочка задумался и еще более радостно:

– Второй червяк!

– Это уже было.

– А я его на две части порву!

На стенки клеили заголовки из советских газет:

Поздравляем с богатым урожаем!

Применяем новые технологии!

Вперед к новым победам!

Появились и туалетные поэты и писатели которых посылали скопом к едреной матери.

Это действительно не Гете

Писатели, чувствуя возрастающую конкуренцию от подрастающего поколение, чтобы было интригующе интересно стараются вовсю.

Вот, например, стишок-загадка из 70-х:

Сидел на елке дятел,Досиделся – спятил.Вопросительного знака здесь не стоит, но тут же возникает вопрос, на который без серьезных исследований точно ответить невозможно: а случилось бы такое, если бы дятел сидел на сосне или березе?..

Единственное, что оправдывает автора, это то, что маленький читатель, посочувствовав птичке, уверится в том, что в этой жизни интересного немало. Вот так я попытался передать яркие жизненные наблюдения соседского мальчика основанные на жизненных реалиях нашего двора:

19 августа

Рыжая облезлая собака,

(Во дворе вчера случилась драка),

Подошла, обнюхала лягушку —

Тоже мне нашла себе подружку.

Гавкнула, приветствуя подругу,

Та ж в траву упрыгала с испугу.

А потом собака убежала, —

В жизни – интересного немало!

27 августа

Черный кот по улице прочапал,

В лужу угодил передней лапой,

А потом потряс ее брезгливо

И пошел походочкой ленивой.

Ну а следом проходил прохожий,

С неприятной красноватой рожей,

Плюнул, – на кота чуть-чуть попало —

В жизни – интересного немало!

4 сентября

Вышел погулять я раньше срока,

Пусто во дворе и одиноко,

Разбираю буквы на заборе,

Интересных слов там – просто море!

У подъезда бабушка сидела,

Черствый пирожок с капустой ела.

Из подъезда выпорхнула Мила,

Бабка ее взглядом проводила,

А потом такое вдруг сказала!!! —

В жизни – интересного немало!

11 сентября

Мама с папой ссорятся на кухне,

Там – то газ, то свет чего-то тухнет,

А вчера нам воду отключили,

А сегодня вот включить забыли…

Я свои ошибки исправляю,

В дневнике оценки подтираю.

Все. Закончил. Скука накатила.

Мила вон куда-то попылила…

Может, прошвырнуться до вокзала?

Там вот – интересного немало!

Творческим натурам дисциплина всегда стояла поперек горла, а ведь ее начинали вколачивать с детства. Но творческий потенциал всегда вырывается на свет в их вопросах и умозаключениях.

Когда малыши с очаровательной наивностью судят о житейских делах или придумывают новые слова, многие родители записывают их высказывания. Многие помнят книгу детского писателя Корнея Чуковского «От двух до пяти» выдержавшую более 20 переизданий.

Ну а потом наши дети, переступив порог школы, делают это сами.

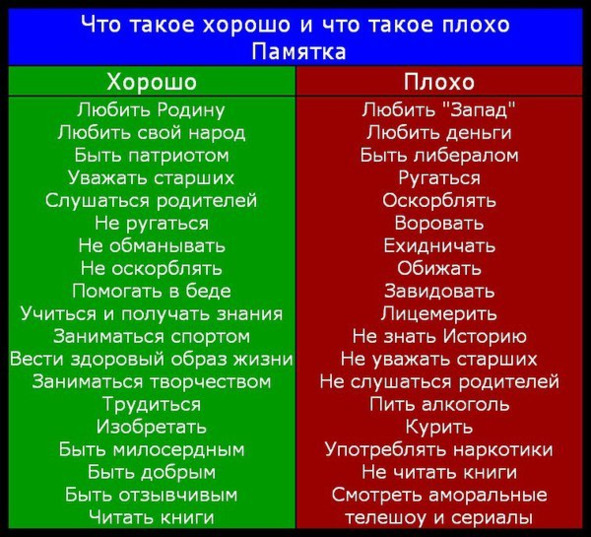

Наглядная агитация

В школьных коридорах и в кабинетах наглядная агитация всегда была на высоте. Учителя соблюдали строго намеченную линию аполитичности классиков за редким исключением.

Нас ориентировали на критиков царизма и крепостного права, на революционные порывы декабристов, на самозванца Емельяна Пугачева и атамана разбойников Степана Разина.

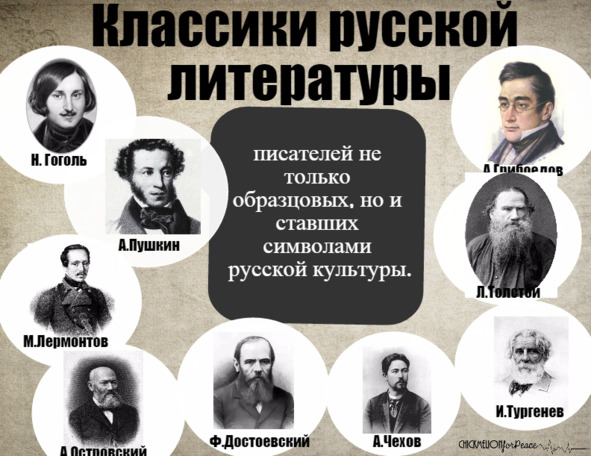

Среди классиков были одни и те же. Помню, как нам надоедали учителя литературы с заданиями учить стихи Пушкина и Лермонтова, Некрасова и других русских поэтов XIX века. И самые одаренные и творческие ученики, хулиганя, часто изменяли надоевшие избитые строчки.

Как ни странно добрую половину из хранителей школьного фольклора были второгодники, завоевывая своими выходками авторитет новых одноклассников.

Фактически это был протестный электорат зубрежке и неизменных постулатов которые им надоели до чертиков. И этим они неизменно получали поддержку большинства, конкурируя и с учителями и даже с самими классиками.

Есть на свете классикиЛермонтов и Пушкин.Есть в четвертом классе «А»двоечник Кукушкин.Всем известен Лермонтов,всем известен Пушкин.А у нас известней всех,двоечник Кукушкин!

Кукушкины, Вшивцевы и Загогулькины, не мудрствуя лукаво, составляли классические смеси из творчества именитых ставя их строки вперемешку:

Однажды в студеную зимнюю поруСижу за решеткой в темнице сырой,Гляжу, поднимается медленно в горуВскормленный в неволе орел молодой. и т. д.Этот жанр не получил большого развития, хотя являлся предвестником (буревестником) появления будущих пародистов.

Более качественный стихотворный «продукт» выдавали старшеклассники или студенты участники вошедших в моду игр команд КВН (Клуб Веселых и Находчивых).

Например, недовольство заканчивающимися каникулами:

Скоро в школу. Я в ней не былдевяносто девять дней.И, сказать вам откровенно,Не соскучился по ней.Объяснения за опоздание звучит наивно и смешно, но аргумент весомый и вкусный:

Вновь подвела меня постель —Не смог я вовремя проснуться.И потому забыл портфельВ нем был банан – пришлось вернуться.Встречались и слова поддержки очередному призывнику в день знаний:

И если первоклассник-новобранецВдруг спросит:«Эта хрень на десять лет?»Скажу ему: «Бери, салага, ранец!Альтернативы у тебя покуда нет…»Но сначала конечно же юные поэты берутся за переделки стихов известных поэтов:

Идет бычок, качается,Вздыхает на ходу:В колбаски и сосискиСейчас я попаду!Оторвали мишке лапу,

Чтобы девочек не лапал.

Потому, что мишка очень

Сексуально озабочен!

Особым вниманием пользовалась «Песнь о буревестнике» Максима Горького – предшественница РЭПа. Декламировали торжественно и громогласно:

Над седой равниной моря,Над расщелинами скалГордо реял буревестникИ метал на скалы кал.Но вот приходит любовь и некогда озорные и веселые стихи наполняются первыми терзаниями учеников средних классов:

Я сегодня помог ей подсказкою —Мне моргнула в ответ нежно глазками,У меня даже сперло дыхание —Вот что значат глубокие знания!Боря М. (7 класс)Иэто уже явно не заказ родителей или учителей, а крик души, растерянность и страдания от неразделенной любви:

И вот однажды ночью темнойПришли к тебе два палача.Убить тебя они хотели,Увы, убили не тебя.Оля В. (6 класс)Вот такая полудетская любовь зажигает души, терзает умы и в старших классах переходит в юношескую. Тогда-то и стартуют толпы начинающих «гениев» пера, но сначала им приходится разбираться с классиками.

В советские времена такие терзания подростков считались несообразными и даже опасными. И потому детские писатели и поэты пытались перевести это в шутку.

Вот, например, Агния Барто так описывала школьные порывы чувств:

И Наташа на урокеОглядела всех ребят:«Юрка?Слишком толстощекий!Петя ростом маловат!Вот Алеша славный малый!Я влюблюсь в него, пожалуй».Из лихих сочинений

Детский юмор имеет свои прелести, особенно непроизвольный. В каждой школе есть фирменные «крылатые фразы» юных сочинителей, которые учителя не могут забыть десятилетия. Оригинальные ответы или строчки из сочинений учеников становятся народным достоянием.

Например, вот эти, еще из 70-х:

«Анна Каренина ехала в карете с открытым задом»;

«Из-за холма с гиканьем выскочило татаро-монгольское иго».

Но я бы не стал строго судить молодых «авторов». Ведь в то время Интернет отсутствовал, и негде было уточнить, чем отличаются кареты с открытым задом от карет с закрытым задом. Хотя там и сейчас вам вряд ли расскажут. А как выглядело татаро-монгольское иго тем более.

Отчасти в ошибках и ляпах виновата перегрузка учебников из-за расплодившихся классиков. В головах школьников не умещается не только суть их произведений, но и их названия и даже имя автора. Вот как они спрашивают нужные им книги в магазинах или библиотеках:

– Братьев Карамзиных можно? («Братья Карамазовы»)

– Дайте, пожалуйста, книгу «Золотой принц» («Князь Серебряный»)

– Что-то про майорскую дочь… («Капитанская дочка»)

– — Мне, пожалуйста, «Прощание с матерью» («Прощание с Матерой»)

– Историю или географию Аксакова (как выяснилось, биографию Аксакова)

И действительно, есть у нас трудности с великим и могучим. Уж больно много похожих и созвучных слов в русском языке. Если не знать их действительного значения, можно запросто перепутать:

«А на груди у него была белая мошонка…»,

«По двору гуляли куры, утки и прочая домашняя утварь…»

А чего, манишка – мошонка, утварь – тварь, почти все буквы совпадают. К тому же язык постоянно развивается, значение слов меняется, вот и случаются казусы:

«Онегин был богатый человек: по утрам он сидел в уборной, а потом ехал в цирк».

Правда, с цирком здесь все-таки однозначно перебор.

Однако прямо скажу, что с ленинской закалкой сами учителя у нас были излишне придирчивы. Ну, например, чего придираться к такому предложению:

«По полю ехал трактор, медленно попахивая»

Ведь если смотреть на трактор вблизи, он впрямь быстро пашет, а вот если посмотреть издалека, он действительно медленно попахивает. Или вот такое заявление, вызвавшее их насмешки:

«Из произведений Некрасова крестьяне узнавали, как им плохо живется…»

А так ведь оно все и было, крестьяне до Некрасова думали, что живут они неплохо, все вроде так и должно быть. А он им взял глаза-то и раскрыл – хотел как лучше – ума решил добавить, знаний.. Вот они и узнали – кому на Руси жить хорошо, а кому не очень и после этого очень расстроились.

Придирки учителей порой вообще смахивают на изощренное издевательство. Они видят в изложенном учениками совершенно не то, что писали дети с абсолютно чистыми помыслами:

«Плюшкин наложил посреди комнаты кучу и долго ею любовался…»

«Татьяна любила природу и часто ходила на двор».

«Шелковистые белокурые локоны выбивались из-под ее кружевного фартука».

«Ленский вышел на дуэль в панталонах. Они разошлись, и раздался выстрел».

Так что не надо все валить на деток… Пропустили бы, не заостряя и все, а то сразу шум поднимать и про плохое думать. А вот министерству образования надо обратить внимание на нравственную сторону учительского состава. К тому же учителям надо бы давно усвоить, что под одну гребенку всех школяров стричь нельзя. Ведь уже с начальных классов проявляются индивидуальные наклонности – будущих физиков и лириков. Например, последние просто не могут писать коряво или некрасиво:

«В лесу стоял необычайный аромат, и я тоже остановился постоять».

«Кругом было тихо, как будто все вымерли… Какая красота!»

А ведь последняя фраза не только лирична, но и философски очерчена – творческому человеку тишина и одиночество абсолютно необходимы!

Для меня очень удивительно, как учителя неправильно понимают будущих философов. Просто придирки какие-то к серьезным умозаключениям одного из учеников по творчеству Гоголя:

«Hос» Гоголя наполнен глубочайшим содержанием».

«Одной ногой он стоял в прошлом, другой вступал в будущее, а между ног у него была жуткая действительность».

Уверен, что стихи и философские трактаты у этих ребят впереди, и они еще не одному классику нос утрут и содержательно откроют читателям жуткую действительность. Помню стоял я у стенда в классе русского языка и литературы и сравнивал носы классиков. Для чего? А просто, чтобы опровергнуть или подтвердить свою догадку. Шмыгнув своим, я сделал вывод, что величина носа на уровень таланта не влияет.

Основной набор литераторов

А теперь давайте перейдем к тем, кто нас будет кормить, то есть к физикам-прагматикам. Кто-кто, а они всегда четко расставляют акценты:

«Крестьянин был зажиточный: он имел свиней и жену».

«Дождь бывает грибной, проливной, мелкий и крупнокалиберный».

Между прочим, очень конкретно и к тому же объемно и калибровано. Без сомнения это будущие техники, инженеры, ученые. А вот этот, например, точно бизнесменом или банкиром будет:

«Печорин был пустым человеком. И писать о нем пустая трата времени».

Вот, с молоком матери парень всосал: время – деньги!

Многие оригинальные строки из сочинений можно объяснить задержавшейся детской непосредственностью их авторов. У некоторых она продолжается вплоть до старших классов:

«Бабушка с нетерпением ждала Красную Шапочку, потому что ей было глубоко одиноко в животе у волка…»

«Сидит Аленушка на камешке, а в заду у нее темный лес чернеется…»

«С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я познакомилась в детском саду».

Но такая непосредственность вдруг резко переходит в смелые умозаключения, с панибратским оттенком:

«Тургенева не удовлетворяют ни отцы, ни дети».

«Такие девушки, как Ольга, уже давно надоели Онегину, да и Пушкину тоже».

«Здесь он впервые узнал разговорную русскую речь от няни Арины Родионовны».

Нет, я ничуть не оправдываю молодое поколение. И не собираюсь сваливать все на нерадивых учителей или на издержки школьной программы. Хотя пробелы в знаниях в не главных науках, просто изумляют:

«Ленин правил в России. Он был первым царем Советского Союза».

«В клетке сидели два разнополых самца».

Кроме всего прочего дурное влияние оказывает на подростков улица. В сочинении одной из старшеклассниц рассказ Толстого «После бала» значился «После бара».

А еще телевидение с рекламой чудодейственных препаратов для страстной любви:

«Декабристы накопили большую потенцию и излили ее на Сенатскую площадь»

Про современную музыку с ее западными направлениями и говорить не приходится:

«Лед под крестоносцами треснул, и они стали проваливаться с криками: «Хэви метал!»

Вот перечитал вышеизложенное и встревожился.

А вдруг кто-то подумает, что я на нашу систему образования бочку качу. Да не дай Бог!

Подобное можно найти в школах самых цивилизованных стран. Что уж говорить, если даже студенты университетов США выдают вот такие ляпы по поводу далекой и страшно холодной страны России:

…государство было ослаблено гражданской войной, потому что у князя Владимира сыновей было больше, чем надо, в результате нескольких жен и многих наложниц».

«Петр первый заполнил свой кабинет случайными людьми и построил новую столицу около европейской границы».

«Царская Россия была отсталой страной. Среди крестьян свирепствовал коммунизм…»

«Славяне были вольнолюбивым народом. Их часто угоняли в рабство, но и там они не работали…»

Все эти высказывания вызывают улыбку у тех, кто хоть немного знаком с литературой и историей. А у тех, кто с ними хорошо знаком – вызывают легкую оторопь. По этому поводу древние философы говорили:

Блаженство тела состоит в здоровье, блаженство ума – в знании.

А поэты добавляли:

«Для того и знанье людям, чтобы душу укреплять».

Шота Руставели.Когда я писал сочинения, где всегда выбирал вольную тему, я не подозревал, что это были первые шаги в мое будущее творчество. Учиться на чужих ошибках мне было неинтересно. Я предпочитал учиться на своих. Познание мира шло через наблюдательность и эксперименты.

Но благодаря памяти детство остается с нами, и дает довольно сильный толчок к творчеству большинству писателей, поэтов, живописцев и музыкантов. Мы часто возвращаемся к нему, правда, уже на очередном витке своего мировоззрения. И когда в зрелом возрасте я на безделье начал «марать бумагу», смог дать трезвую и правильную оценку наблюдений и впечатлений тех лет.

Вот одно из таких умозаключений пронесенное сквозь годы:

Когда оставив погремушки,Я только начал в жизнь вникать,Уже тогда простые сушкиУчился в молоко макать.Бросал на улице я санки,Лишь стоило меня позвать,Какие вкусные баранкиМне к чаю покупала мать!Я все взрослел, и вот уж сам я,За рубль бублик покупал,Под кофеек, что был с бальзамомЕго родного смаковал.Пусть кто-то булочки и плюшкиРубал, – таких не перечесть,А я ж любил баранки, сушкиИ чуял – в этом что-то есть.Не пальцем сделан, не в пробирке,Смысл действа смог я уловить:Когда их ем, от них все дырки —Вам оставляю, стало быть!

Это вам

Оказалось, сохранив в памяти самое неповторимое, выводы и умозаключения можно сделать и позже.

Закончив школу рядовым троечником, без особого труда поступил в институт, который точно так же прополз вовремя подтягивая «хвосты». А прожив половину жизни я понял почему большинство из продвинувшихся и добившихся чего-то в жизни в школе были троечниками – они не захламляли голову ненужной информацией и все время напрягали мозги как вывернуться минимальными средствами и силами. Это развивало гибкость ума. И вопросы они часто задавали неудобные, пытаясь во всем разобраться. Позже у меня тоже это всплыло в памяти и оформилось в строчках:

Я учился плохо, не скрываю,Чувствовал, – учили не тому,Троечки с натугою сшибая,Лишь теперь я понял, почемуТак зубрёжку раньше уважали,Ставя во главу «от сих – до сих».Если ж вы вопросы задавали,То придурок, а скорее псих.И еще один пример.

Когда мы были бедными студентами, и денег не хватало даже на кружку пива, мы часто бесцельно шатались небольшой компанией по улицам. Выбирали стройную девушку в короткой юбочке и строем следовали за ней на определенном расстоянии, не нагоняя, но и не отставая.

Все было просто: она направо – и мы направо, она налево – и мы налево. Обычно таких девушек называли лоцманами. Это походило на некий ритуал, так как все это делалось чинно, и молчаливо. Почему именно так? Тогда мы об этом совершенно не думали, а вот сейчас я уже могу с легкостью дать оценку той самой ситуации:

Иду по городу,А впереди такая прелесть —Аж сводит челюсть!Аж сводит челюсть!Действительно, какие уж при сведенной-то челюсти могут быть разговоры?

С возрастом этот побочный эффект исчез, только глаза иногда косят в сторону каблучков.

ушли в прошлое и громкие заявления о себе. Ведь сначала как и многие самонадеянные личности делал это громко громко:

Банально жить банально, как и все.Я ж развлекаюсь: всем копаю ямы.С пороками я позже разберусь,Когда в чистилище я буду отмываться.Я изучал законы очень просто:я их поочередно нарушал.Постепенно стали преобладать умозаключения:

Недавно, что живу я, вразумили,а я-то и не знал, что это жизнь.Зимой, по мне, что мухи, что медведи —те и другие ведь зимою спят…А еще чуть позже появилась растерянность и сомнения в жизненных ценностях:

Кого-то отправляю в магазин,Кого-то в баню или дальше посылаю,Всех разогнал, сижу теперь один,Что дальше делать – ни хрена не знаю!Так что первые ступени я хоть и преодолевал «со скрипом» – то с небольшим.

А вот большинство из начинающих поэтов, делая свои первые шаги, громко топают.

Сейчас мы и рассмотрим категории начинающих.

РИФМОПЛЕТЫ

В хороших стихах запоминаются хорошие строчки, а в плохих – плохие.

Осип БрикПродолжая интересоваться начальным периодом становления творческой личности, я столкнулся с неизменным порогом на этом пути – завышенное самомнение с заявлениями типа:

Надеюсь, ты понимаешь, как сильно тебе повезло, что ты со мной знаком. Ведь я невероятно невероятен.Если я тебе не нравлюсь, значит, ты не имеешь вкуса.Как же громко и оригинально они заявляют о себе!

Как-то спросил известного в округе хвастуна и балабола:

– Ты когда-нибудь думал написать о себе книгу?– Такие люди, как я, – ответил он, – не пишут книг. Книги пишут про них.Причем это не зависит от возраста и социального положения. Зоотехники и ветермнары не отстают от высшего сословия интеллигентов и аристократов. Полистав самиздатовские книги и журналы нашел там много интересного:

«Писать в поэзии – мне мало!»«Я всегда найду себе покой,Онемев над новою строкой»Официально таких поэтов называют графоманами, неофициально рифмоплетами.

Почти каждый из этих литературных творцов считает себя гением от рождения, причем родители здесь, как бы, не причем, а это дар свыше.

Если заглянуть в справочники, то мы найдем там простое и логичное определение такой редкой человеческой разновидности по прикидкам один на миллион:

Гений – это человек, наделенный незаурядным умом и талантом, достигший непревзойденных результатов в какой-либо сфере деятельности.То есть, гениальность определяется лишь по результатам, а не по «красивым глазам» и высоким невыполнимым стремлениям. И чтобы получить такое признание, надо хотя бы обойти тех гениев, которые на этом поприще были раньше.

Многие, наверняка помнят анекдот о том, как чукча поступал в литературный институт.

Чукчу спрашивают:– Вы Пушкина читали?– Нет.– А Лермонтова, Тютчева, Фета?– Нет.– А кого же вы читали?Абитуриент многозначительно поднимает палец:– Чукча не читатель. Чукча – писатель!Слушать человеку легче, чем читать, хотя наше зрение и слух имеют по равному количеству органов восприятия – по два. И здесь я вижу лишь одно преимущество слуха – меньше надо напрягаться. Для глаз нужен свет, а слушать можно лежа на диване и с закрытыми глазами. Лень-то матушка, она с человеком сразу рождается!

По теме слуха приведу хорошую, но не такую уж новую мысль:

Для ушей (обычно двух),Пара слов ласкает слух,А поставишь их ритмично,И тогда вообще отлично!И родилась она в очень древние времена. Говорят дикари из племени Мумба-юмба, очень гордились таким складным названием своего племени, и смотрели свысока на своих соседей тутси, хоть они и были ростом под два метра.

Что интересно, даже в наше время этот принцип сохранился. Выбирая младенцу имя, родители очень долго и тщательно подбирают созвучное сочетание отчества и фамилии.