Полная версия:

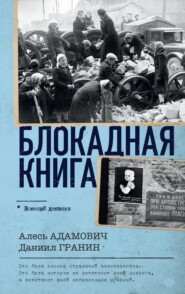

Блокадная книга

Алесь Адамович, Даниил Гранин

Блокадная книга

Фотоматериалы предоставлены Fine Art Images/FOTODOM

© Гранин Д.А., наследник, 2022

© Адамович А., наследник, 2022

© ООО «Издательство АСТ», 2022

Алесь Адамович

С чего пошла, начиналась «Блокадная книга»[1]

Получилось как-то само собой. Хотя теперь, когда работа сделана, начинаешь думать, что были, были какие-то невидимые, но сильные токи – от Хатыней к блокадным ленинградским трагедиям – и что токи эти, импульсы, как раз и направляли мысли и намерения одного из авторов книги о Хатынях – направляли на Ленинград.

На Даниила Гранина вышел, когда решил этим заняться сам. Потому что сначала об этом не думал, лишь хотелось поджечь той работой, что проделана была в Белоруссии (имеется в виду книга «Я з вогненнай веси… / Я из огненной деревни…» А. Адамовича, Я. Брыля, В. Колесника, 1975. – Н. А.), чей-то энтузиазм в Ленинграде. А ты тут при чем и кто тебя просил, просит? Понимаю, что это так, сам над собой издевался, однако что-то заставляло. И не что-то, а именно то, что война была на всех одна <…>. Кроме того, внутренний гул от долгой работы над книгой «Я из огненной деревни…» все еще продолжался и, может быть, тоже подталкивал, требовал какого-то продолжения… Тем более что во мне уже жило несколько ленинградских историй, таких же пронзительных и мучительных, как наши хатынские. И услышал я их, кстати, от Галины Максимовны Горецкой (1921–2006, учительница, литературовед. – Н. А.), дочери классика нашей литературы Максима Горецкого, когда ездил в Ленинград к семье писателя – писал книгу (имеется в виду книга «Врата сокровищницы своей отворяю…». – Н. А.) о его трагической судьбе и замечательных произведениях (Горецкий Максим Иванович (1893–1938) – белорусский прозаик, репрессирован, расстрелян в г. Вязьме, посмертно реабилитирован. – Н. А.). Вон сколько случайностей, и как, тем не менее, все выглядит закономерно связанным с «Блокадной книгой»: трагедии наши вели, привели поиск к ленинградским, потому, очевидно, что они, трагедии века, как подземные реки, связаны, сливаются. <…>

Я много читал о ленинградской блокаде, но сердцем понял, как себя чувствовал там человек, лишь после этих простеньких историй, услышанных, как я уже говорил, от Галины Максимовны Горецкой.

И я их пересказал аудитории – после таких же, хатынских, – на одном из заседаний, собранном в Москве тогдашним председателем бюро по публицистике и очерку Константином Михайловичем Симоновым. (Кажется, в 1971 или в 1972 году.) Пересказал, чтобы сообщить о книге «Я из огненной деревни…», которую мы, белорусы, делаем, и одновременно узнать, делают ли что-либо похожее ленинградцы. Ведь это рядом стоит: трагедия деревень и города в современной тотальной войне. Кто-то из ленинградцев подходил, говорили об этом, обсуждали.

Но не слышно было, чтобы кто-то взялся, и когда мне пришлось (уже в 1974 году) быть у Федора Абрамова, я сделал попытку ему навязать эту работу.

«Там у меня крестьянский сундук стоит – вот кто хозяин моего времени! – пожаловался Федор Александрович. – Пока не доберусь до дна…»

Но тут же сообщил, что заполняется сундук быстрее, нежели опорожняется. Каждое лето писатель сидит, живет в своей Верколе, в Пинежском районе – рядом с Пряслиными и другими героями будущих книг о судьбах русской деревни…

Только после этого я осмелился подумать, что, видимо, сам буду делать книгу о ленинградской блокаде, подобную нашей «Огненной деревне». Конечно, в соавторстве с кем-либо из ленинградцев. <…> Ближе других ленинградцев знал Даниила Гранина, но больше заочно – по произведениям его, превосходным эссе и через короткую переписку (как раз по поводу его эссе о Пушкине и Булгарине).

Написал ему о нашей белорусской книге, о том, как вижу ленинградскую. Даниил Александрович сразу отозвался: да, все верно, но где найти время на такую работу? Время – с этой категорией бытия у Гранина отношения самые строгие. (Не случайно он автор удивительной книги «Эта странная жизнь», в которой, при всей гранинской сдержанности, звучит гимн человеку, который за свою сознательную жизнь не потерял, не упустил из-под своего контроля ни одной минуты времени. Ни одной – в буквальном смысле.) Нужно было убеждать занятого больше, чем ты сам, человека, что эта работа – для него лично и вообще – самая важная, главная. Тем более что он вправе спросить: «Почему за такую работу должен браться писатель? Она скорее журналистская…»

– Но хотите, я найду вам толковых соавторов?

И мы собрались на квартире Даниила Александровича: кроме нас – еще трое. Хозяин, как бы подчеркивая важность «исторического момента», щелкнул клавишей магнитофона, включил:

– Ну, выкладывайте, Александр Михайлович, свои идеи.

Я – все сначала: о нашей белорусской книге, которая уже частично опубликована в журналах «Октябрь» и «Неман», о том, что блокада ждет…

– А вы читали книги о блокаде? – строго и недоверчиво спросили меня. – Или хотя бы знаете, сколько их уже написано? И документальных – не десятки, сотни!

И я увидел себя со стороны – глазами тех двух ленинградских журналистов. (О третьем – особый разговор.)

Чудак (если не хуже) забежал в чужой двор, где люди с пеленок живут, и хочет, пытается хозяевам показать, где и что у них есть, зарыто, лежит, стоит…

Столько книг – и хороших – сделано, написано, а он хочет что-то заново открыть, будто нога писательская там не ступала!..

Они были по-своему правы, видимо, не сумел, не удалось мне убедить, что книга – хотя и действительно много уже написано – не будет лишь повторением или даже дополнением, а чем-то совершенно иным. И не благодаря нашей гениальности, а потому лишь, что начнем с самого простого и сделаем самое простое: дадим, позволим, наконец, выговориться самой блокаде, собственным голосом выговориться, выкричаться, выплакаться…

Из троих лишь один ленинградец понял, о чем речь, но и он вынужден был отказаться:

– Я взялся бы, но ведь это такое трудоемкое дело, а на мне целое издательство!..

Когда гости ушли, хозяин, на глазах у которого я столь сокрушительно провалился со своими «идеями», видимо, пожалел меня. (Тем более что и его миссия – сосватать мне соавторов – тоже потерпела крах.)

– Ну, раз так, возьмусь я!..

Назавтра мы поехали записывать первого блокадника. 5 апреля 1975 года – это я хорошо помню. Куда-то на улицу Шелгунова, по адресу, который мне дала все она же, Галина Максимовна Горецкая. Блокадную историю ее знакомой я уже знал в пересказе и рассчитывал, во всяком случае хотел, чтобы и Даниила Александровича сразу «зацепило и потащило». Хотя и знал (по прежнему опыту), что нужно набраться терпения, и тогда из 10–12 рассказов-воспоминаний одно получите потрясающее. Но здесь мне хотелось, чтобы сразу же услышать, записать именно такое…

Чуда, к сожалению, не произошло. И действительно, лишь десятая или одиннадцатая ленинградка нам рассказала такое и так, что сразу открылся нам уровень правды, безоглядной искренности, трагизма, который «сделает книгу». Это – рассказ бывшего командира «группы самообороны», жактовского коменданта «жилых объектов» – Дмитриевой. Той самой, о которой в первой части «Блокадной книги» мы не могли не написать: «Эта бессмертная, эта вечная Мария Ивановна».

Не буду подробно рассказывать, как мы – вдвоем или каждый из нас самостоятельно – искали адреса блокадников, телефоны, ездили, ходили, знакомились, расспрашивали, записывали. От человека к человеку, от квартиры на одном конце огромного города к дому, квартире – на другом. Всякое бывало. На какой-нибудь бесконечной улице Бассейной, где и дома не нашел, и того блокадника не повидал, вдруг посмотришь на самого себя со стороны – да так ясно увидишь себя с чемоданчиком-магнитофоном в том вечернем «петербургском» тумане! – и какой-то смех дурацкий: «Зачем ты здесь? Почему именно ты? И кому это надо?»

А конца дела не видно, и будет ли какой-либо результат? Все больше нам открывалась и пугала невозможность что-то целостное выстроить из того, что у нас на магнитных лентах и что наша стенографистка-машинистка Софья Сергеевна Локшин переносила на бумагу. (Она, наша самоотверженная помощница, которая и сама прошла через блокаду, так и не увидела работу в печати – мы ее потеряли на полпути.)

Чем больше записано воспоминаний, чем больше в руках у нас дневников, тем сильнее ощущение, что мы от своей цели дальше, чем в тот апрельский день 1975 года, когда затевали работу. Воспоминания по 50 и по 100 страниц каждое – сотни таких рассказов-воспоминаний, записей, дневников – целая гора, но как с этим выйти к читателю, как сделать то, что можно взять в руки и читать. Мучительно хотелось сделать работу, чтобы освободиться быстрее, вырваться. Вот где я, кажется, был готов согласиться с ненавистным мне краснобаем Заратустрой: если ты смотришь в пропасть, то и она смотрит тебе в душу!..

А нам уже открылась пропасть – массовый голод во всей его блокадной беспощадной реальности, правде.

Я все ездил в Ленинград, квартира Даниила Александровича и Риммы Михайловны на улице Братьев Васильевых (Малая Посадская ул. – Н. А.) – наш «штаб», куда все больше нитей стягивается, сходится. Столько, что уже и запутаться можно. Хорошо, что и здесь у нас есть женские руки и аккуратность женская – Риммы Михайловны. О нашей работе уже прослышали, уже звонят, пишут нам, сами ищут нас, и тут уже не отступишься, даже если бы захотел. Он ничего так не просил, ленинградец-блокадник, не требовал, не хотел для себя – хотя нужда была в помощи, и не раз, в послевоенные годы, – как здесь вдруг прорвалось. Не просьба что-то дать ему, а взять, взять, взять у него – всю правду!

«Горько и обидно иногда слышать: „Ха, блокадники. Хорошо, значит, жили, если до сих пор живы. Настоящие блокадники давным-давно на Пискаревке лежат“».

И еще один деятель в юридической консультации мне сказал: «Что такое блокадники? Такого слова теперь нет. Есть словосочетание – „люди, пережившие блокаду“».

<…> Когда ухо, когда сознание настроено все время на одну волну, блокадника услышишь, разгадаешь и далеко от Ленинграда. Сколько я их нашел в поезде Минск – Ленинград, который изрядно обжил за годы с 1975-го по 1981-й.

Или вот такой случай: старая женщина-минчанка все время занята тем, что находит, собирает и кормит на улице, во дворе, бездомных котов, собак (или хотя бы голубей) – сцена не такая уж редкая или удивительная. Но неожиданные слова ее меня заставили внутренне сжаться: «Я не могу видеть голодных. Я была в Ленинграде…»

Была в блокадном Ленинграде, это на всю жизнь.

Я все ездил в Ленинград, изучил его улицы и кварталы, возможно, как редко кто из коренных жителей: не всякому ленинградцу необходимо знать, где там эта улица Солдата Корзуна или Бассейная. Найдешь улицу, дом и, если ты один и не объяснил по телефону, спешишь сказать: «Вот мы с Граниным… Вы же Гранина знаете?..» Это – чтобы не объяснять долго, кто ты и зачем, почему здесь оказался, чтобы долго не выпрашивать доверие к себе. «Даниил Гранин… Мы с Граниным…» – срабатывало как пароль. <…>

Так что если иногда и один ходил по Ленинграду, то тоже, как видите, с Граниным.

А с материалом – чем больше его набиралось, копилось, тем больше не хватало. Слишком много – чтобы напечатать как есть, и слишком мало – чтобы нам главное открылось, самим стала ведома общая нашего произведения идея.

Чего ради, зачем мы потревожили, собираем блокадную память, кажется, знаем. Чтобы не упустить, не потерять навсегда народную правду о трагических и героических 900 днях Ленинграда, всю правду о войне. Чтобы дать выговориться, выкричаться памяти о невыносимом блокадном голоде, о муках, потерях и героизме людей, спасавших цивилизацию от фашистского варварства. И чтобы еще раз проклясть войну – этого «железного зверя», говоря словами белорусского классика Кузьмы Чорного, от которого столько веков, тысячелетий людям покоя нет…

Все это так, но и жанр наш, как и всякое произведение, требует сверхидеи, сверхцели. Не той, которую навязывают материалу или привязывают к нему, а которая открывается в самом материале и через него, если долго всматриваться.

Мы всматривались, искали – пока действительно не открылось: а, вот мы о чем!

Это не сразу пришло. Спорили, что удерживало и удержало рядового ленинградца на такой гордой и трудной высоте солдатского и человеческого поведения? Ленинградцы умирали, но умирали с каким-то особенным достоинством, не оценит которое лишь тот, кто не прочувствовал всю меру, бездну испытаний, выпавших на их долю.

Фашистские фюреры рассчитывали, что «Ленинград выжрет самого себя» – так и кричали, и писали, потому что танкам их не удалось, но голод уже ворвался в Ленинград. А вместе с голодом и то, что, по их расчетам, должно было ленинградца превратить в безвольное, ко всему равнодушное существо. «Голод – наш союзник!» – радовались и мстительно ждали момента, когда в городе все поползет по швам, потому что не выдержит сам человек, «расползется»… <…>

Чем больше мы слушали самих ленинградцев, изучали документы, читали дневники, тем яснее нам открывалась одна из главных опор того самого «духа ленинградцев».

Что Ленинград – один из самых культурных городов в мире, кто об этом не знает. Что это город-интеллигент и по культурным традициям, и по насыщенности музеями, библиотеками, научными учреждениями, а главное – по культуре, облику самих горожан, по их взаимоотношениям и отношению к тем, кто приезжает в Ленинград, – также давно считается общепризнанным. <…>

Все это так, и все, оказывается, имеет не только прямое, непосредственное отношение к легендарной стойкости ленинградцев во время блокады, но и может объяснить многочисленные конкретные ситуации и судьбы, с которыми мы сталкивались во время работы над «Блокадной книгой». Например, те же «подневные записки» блокадника Г. А. Князева или дневник Юры Рябинкина: как точно они документируют движение человека к состоянию, когда голод уже способен отобрать, действительно «сожрать» и силы, и волю, и совесть, и саму способность сопротивляться погибели. Физических, биологических калорий недостаточно, чтобы не умереть, а тем более остаться прежним человеком – кем ты был всегда. Но нечто все равно человека держит, поддерживает, не позволяет переступить «за черту», где распад всего, «моральная дистрофия». И это нечто – может быть, как раз и есть то, что не было учтено фашистами, хотя они все остальное (достаточно точно) подсчитали и высчитали: сколько может продержаться в лютые морозы четырехмиллионное население, если в городе нет значительных запасов продовольствия, топлива, не действует канализация, нет воды…

Ленинград блокадный о многом поведал миру: и о нечеловеческом облике фашизма, который голод избрал своим союзником, средством террора против мирного населения, и о том, что способен перенести и перед чем смог устоять народ, когда решался вопрос жизни и смерти Родины, сражающейся за человеческое будущее.

[…] Что работа разума, духа, например, спасла Г. А. Князева, а сила, работа любви помогла Лидии Охапкиной (и не одной ей) выжить и спасти детей – когда уже ничто другое помочь им не могло. Одну из глав второй части «Блокадной книги» мы сначала назвали условно «Мальчик-интеллигент». Очевидно, догадываетесь, что мы имели в виду Юру Рябинкина.

Так вот, сверхцель книги, которая необходима, чтобы был не просто памятник прошлому, пережитому, но и живой контакт с современностью – сверхидея «Блокадной книги» открылась нам и для нас сформулировалась именно в этих словах: внутренняя культура, интеллигентность – сила, а не слабость человека.

…Помню тот день… Я все приезжал в Ленинград – летом и зимой, осенью и весной, – мы уже знакомы были с сотнями жителей города, которые никогда не видели друг друга. Даниил Александрович «свел» меня, познакомил с уголками и местами города, связанными не только с жизнью Достоевского, Пушкина, Лермонтова и др., но и с судьбой их героев (стоял возле него, знаю даже тот камень, под который Родион Раскольников спрятал деньги, вещи убитой им старухи). У меня уже были свои воспоминания о собственной жизни в этом городе. Но все еще не было ощущения, что город принял меня […]

Мои к нему – Петербургу, Петрограду, Ленинграду – чувства начало берут не из дня сегодняшнего или вчерашнего, возникли они где-то на десятом году жизни – с первыми, не строчками даже, а как бы аккордами Пушкина: «На берегу пустынных волн…»

И вот тот момент, когда все переменилось. (Конечно, во мне самом это произошло, но показалось, что город глянул и вдруг меня обнаружил, и я даже голос услышал – радостным эхом во мне прозвучал.) Был уже 1978 год. Мы уже напечатали первые главы «Блокадной книги», сотни писем блокадников, которых мы не разыскали, теперь через «Новый мир» разыскивали нас. Чтобы добавить что-то, свое сказать или просто добрым словом поблагодарить Даниила Александровича и его «соавтора из Белоруссии». Я снова приехал в Ленинград ранней весной, побыл на Краснопутиловской, на очередной своей квартире, и, как обычно, к метро пошел мимо памятника блокадному Ленинграду. В этот день и памятник был не такой, каким виделся прежде, вдруг как бы заколыхалось, ожило в весеннем воздухе: нереально вытянутые тонкие фигуры женщин, солдат, рабочих, детей – будто сквозь колеблющееся сознание не твое, а блокадника… Доехал до Невского и вдоль напряженно изогнутой Мойки, а потом через горбатый мостик возле дома Пушкина вышел к Зимнему – Эрмитажу, через Дворцовый мост перешел на другой берег Невы, где университет, Архив Академии наук – отсюда начал считать шаги. Какое приблизительно расстояние от Архива до дома, обвешенного черными мемориальными досками, в котором жил, куда и откуда ездил на своем инвалидном «самокате» Георгий Алексеевич Князев?..

У нас был уже его дневник, и мы уже начинали работу над второй частью «Блокадной книги». А вот и сфинксы над самой Невой, которые в дневнике директора академического архива все более оживают, делаются едва ли не главными его собеседниками – по мере того как жизнь вокруг не просто замирает, а вымирает. За широкой Невой огромный купол Сената. Князеву отсюда, из-под коротких дорических колонн его дома, после обстрела показалось, что это расколотый череп!..

Когда я возвращался по Дворцовому мосту, солнце уже было над Финским заливом и, как положено в Ленинграде, – садилось в тучи, на непогоду. Из-за разорванных, с синью и краснотой по краям, облаков вырвались последние лучи и залили растопленным стеклом, зажгли окна вдоль всего берега реки. Людей возле Эрмитажа непривычно мало, мост пустынен, хотя еще и не вечер. Вот здесь я и услышал (или ощутил) тот миг… И понял, что не чужой в этом городе. Не совсем чужой ему. Будто глянул он в мою сторону и даже сказал: «Ну что ж, если так…» <…>

Даниил Гранин

История создания «Блокадной книги»

Боевое охранение наше стояло рядом с немцами. Было слышно, как они разговаривают, как звякает немецкая посуда. И, когда снайпер попадал в кого-нибудь, – крик, ругань.

С утра над нами проносились немецкие эскадрильи, шли бомбардировщики бомбить город. Мы видели, как там поднимались столбы дыма. Пожары длились долго, и можно было гадать, где примерно что горит. …Под вечер – вторая бомбежка. А между ними – с мягким шелестом проносились снаряды дальнобойной артиллерии. Мы ничему не могли помешать. Зениток у нас не было. Вначале пробовали стрелять из винтовок, но это, конечно, ничего не давало.

Город за нами страдал. Мы видели, как его уничтожали, обстреливали, и плохо представляли, что творится в самом городе. Вскоре и мы на собственной шкуре почувствовали голод. И у нас начались отечность, дистрофия. Ходили по ночам на «нейтралку», на картофельные и капустные поля, искали картошку, хоть подгнившую, капустные листья.

За время блокады я в городе был раза два или три всего. Один раз нес пакет куда-то, проходил село Рыбацкое и видел, как лошадь, которая тащила сани с патронными ящиками, молоденький красноармеец погонял ее, упала на подъеме и встать не смогла. Как он ее ни лупил, ни бил – она дрыгала ногами и подняться не могла. А тут вдруг откуда ни возьмись налетели люди, закутанные во что попало, с топорами, ножами, принялись кромсать лошадь, вырезать куски из нее. Буквально через минут двадцать остались только кости. Все обглодали.

Запомнилось и то, какой был город. Занесенный снегом, высокие сугробы, тропинки между ними – это улицы. Только по центральным улицам можно было ехать на машине. Лежали трупы, не так много. Лежали больше в подъездах. Город был засыпан чистым-чистым снегом. Безмолвный, только тикал метроном из больших репродукторов, которые были повсюду. Витрины все заколочены. Памятник Петру, памятник Екатерине завалены мешками с песком. Никто из нас не стремился в этот блокадный город.

Жизнь блокадная шла среди разбомбленных домов. Угол Моховой и Пестеля, дом стоял словно бы разрезанный. Бесстыдно раскрылись внутренности квартир, где-то на четвертом этаже у платяного шкафа дверца болталась, хлопала на ветру. Оттуда выдувались платья, костюмы. Разбомбленные дома дымили. Пожары после бомбежек или снарядов продолжались неделями. Иногда возле них прохожие грелись. Гостиный Двор был черный от пожара. В Александровском саду траншеи, зенитки. Траншеи были и на Марсовом поле.

Однажды нам поручили втроем вести пленного немца через город в штаб. Я наблюдал не столько за городом, сколько за немцем, которого вел, – какой ужас был на его лице, когда мы встречали прохожих, замотанных в какие-то немыслимые платки, шарфы, лица черные от копоти. Не поймешь – мужчина, женщина, старый, молодой. Как тени, они брели по городу. Началась тревога, завыли сирены, мы продолжали вести этого немца. Встречали безразличие на лицах прохожих, которые смотрели на него. Он-тο ужаснулся, а они уже без всяких чувств шли мимо человека в немецкой шинели.

Два раза к нам на передовую приезжали концертные бригады из Радиокомитета. Артистов мы угощали пшенной кашей, поили водкой. Мы видели, как они ели, как откладывали в пластмассовые коробочки кашу. У них был другой голод, чем наш, окопный, которого тоже хватало, чтобы отправлять время от времени в госпиталь дистрофиков и опухших.

Я считал, что знаю, что такое блокада. Когда ко мне в семьдесят четвертом году приехал Алесь Адамович и предложил писать книгу о блокаде, записывать рассказы блокадников – я отказался. Считал, что про блокаду все известно. Видел фильм «Балтийское небо», читал какие-то рассказы, книги, стихи. Ну что такое блокада? Ну, голод; ну, обстрел; ну, бомбежка; ну, разрушенные дома. Все это известно, ничего нового для себя я не представлял. Он долго меня уговаривал. Несколько дней шли эти переговоры. Наконец, поскольку у нас были давние, дружеские отношения, он уговорил хотя бы поехать послушать рассказ его знакомой блокадницы.

Мы даже, по-моему, не записывали, или записали потом, по памяти… Ей было восемнадцать лет… у нее был роман. Любила Федю, своего жениха. Федю взяли в армию, и стояла его часть тоже где-то в районе Шушар. Каким-то образом пробиралась к нему. Носила сухари, варенье, носила домашние вещи: рукавички, шарф. Но главное – как она пробиралась туда. Я знал: заставы наши, патрули не пропускали штатских, гражданских, это строго-настрого было запрещено. Перебежчики могли быть, могли быть шпионы, осведомители. Тем не менее она несколько раз побывала у него, шла шестнадцать километров, добиралась до их части, упрашивала, умаливала эти патрули. И ее пускали. То был удивительный пример любви. Любовь, которая, попав в блокаду, старалась выжить. Ее рассказ меня и тронул, и удивил.

Кроме этого, Адамович уговорил еще к одной блокаднице пожаловать. Короче, я увидел, что существовала во время блокады не известная мне внутрисемейная и внутридушевная жизнь людей, она состояла из подробностей, деталей, трогательных и невероятных. В конце концов я дал согласие.

Мне все это было странно, поскольку никогда не работал вдвоем, и еще – Адамович не ленинградец. Он белорус. Прошел войну совсем не такую, как я. Партизанскую, в этом заключалась разница наших представлений о войне, о фронте. Но, как потом выяснилось, это имело и свои преимущества. Его наивный и совершенно свежий взгляд на Ленинград, на ленинградскую жизнь, вообще на жизнь большого города, помогал ему увидеть то, что для меня давно стерлось.

Так мы начали вместе работать. Блокадники передавали нас друг другу. Тогда блокадников было много. Это были семидесятые годы; середина – конец семидесятых годов. Мы ходили из дома в дом, из квартиры в квартиру, выслушивали, записывали на магнитофон рассказы. Сперва мы ходили вместе, потом разделились, чтобы охватить больше людей. Почему нам было нужно больше людей? Да потому, что оказалось, у каждого есть свой рассказ. У каждого оказалась своя трагедия, своя драма, своя история, свои смерти. Люди и голодали по-разному, и умирали по-разному… Мы набрали сто рассказов, и ничего не повторилось. Посмотрели эти сто рассказов и поняли, что у нас есть какие-то пробелы. Тогда мы начали писать порознь.