Полная версия:

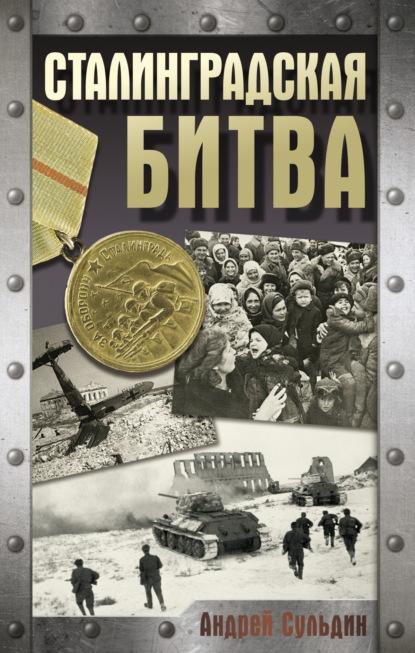

Сталинградская битва

Андрей Сульдин

Сталинградская битва

Серия «Хроника Победы»

В оформлении книги использованы фотоматериалы, предоставленные ФГУП «МИА «Россия сегодня»

© Сульдин А. В., 2025

© РИА Новости

© ООО «Издательство АСТ», 2025

Вместо предисловия

Крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны была Сталинградская, которая наряду со сражением на Курской дуге стала переломным моментом в военном противостоянии нацизму. После этих битв гитлеровцы окончательно потеряли стратегическую инициативу.

Захват Сталинграда был для Гитлера очень важен. Город – крупный индустриальный центр на Волге, по которой и вдоль которой пролегали стратегически важные транспортные маршруты, соединявшие Центр России с Южными регионами СССР, в том числе Кавказом и Закавказьем. Захват его позволил бы перерезать жизненно необходимые для страны водные и сухопутные коммуникации, надежно прикрыть левый фланг наступающих на Кавказ немецких войск и создать серьезные проблемы со снабжением противостоявшим им частям Красной армии. А так как город носил имя Сталина – главного врага Гитлера, то это было выигрышным в идеологическом и пропагандистском отношении.

Настойчивые и мощные попытки вермахта захватить левобережье Волги в районе Сталинграда (современный Волгоград) разбились о беспредельную самоотверженность Красной армии, которая вела отчаянные и кровопролитнейшие бои. Но советские воины выдержали мощный натиск и, собравшись с силами, смогли перейти в контрнаступление. 6-я армия и другие силы союзников нацистской Германии были окружены и частью уничтожены, а частью захвачены в плен.

Сталинградская битва явила примеры массового героизма воинов-патриотов. В суровые дни битвы на Волжском рубеже советские войска сохранили и приумножили лучшие традиции российского воинства. И такие ценности, как любовь к Родине, честь и воинский долг, несгибаемая воля к победе, стойкость в обороне, твердая решительность в наступлении, беззаветное мужество и храбрость, воинское братство народов нашей страны, стали священными для защитников Сталинграда.

Армии помогала вся страна. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» был руководством к действию миллионов наших сограждан. Люди «через не могу», невзирая на горе, усталость, голод, старались обеспечить армию всем необходимым. И на фронте бойцы чувствовали эту моральную и материальную поддержку. Вот почему в книге нашел отражение не только каждый день Сталинградского сражения, но и обстановка, которая царила в стране и мире. Заняли свое место на страницах книги и участники войны, как удостоенные высших наград, так и простые труженики фронта.

В книге использована, помимо авторских материалов, информация только из доступных открытых источников: публикаций в газетах, журналах, мемуаров, справочников, различных книг. Автор, не имея возможности назвать поименно, выражает благодарность всем, кто помог ему в работе.

Высокую цену заплатила страна, чтобы уберечь мир от коричневой чумы. Ныне некоторые наши современники стараются забыть об этом, на свой лад переписывая историю, забывая, что хотел принести на нашу землю «цивилизованный» германский солдат. Секретарь гитлеровской партии Мартин Борман так излагал взгляды фюрера по славянскому вопросу: «Славяне призваны работать на нас. Когда же мы перестанем в них нуждаться, они могут преспокойно умирать. Поэтому обязательные прививки, немецкая система здравоохранения для них излишни. Размножение славян нежелательно. Они могут пользоваться противозачаточными средствами или делать аборты. Чем больше, тем лучше. Образование опасно. Вполне достаточно, если они смогут считать до 100… Каждый образованный человек – это будущий враг. Мы можем оставить им религию как средство отвлечения. Что касается пищи, то они не должны получать ничего сверх того, что абсолютно необходимо для поддержания жизни. Мы господа. Мы превыше всего».

Но еще живы ветераны, которые помнят все события битвы. Сохранились документы беспримерного подвига советского народа. И мы должны чаще рассказывать детям об этом. Тогда и не прервется нить истории.

Вечная слава героям, отдавшим жизнь за независимость страны!

Низкий поклон ветеранам, мы помним ваш подвиг!

Часть первая

Гитлеровское наступление

1942

12 июля

Ставка, понявшая направление главного удара немцев, создала Сталинградский фронт под командованием маршала С. К. Тимошенко, с 23 июля – генерала В. Н. Гордова. Фронту были переданы 21, 28, 38 и 57-я армии бывшего Юго-Западного фронта (все, кроме 21-й, находились в резерве), 51-я армия Северо-Кавказского фронта, а также 62, 63 и 64-я армии из резерва Ставки. Вокруг Сталинграда развернулось усиленное строительство оборонительных рубежей. Ежедневно на их сооружение выходили десятки тысяч человек.

Сталинградский городской комитет обороны разработал срочные меры по укреплению частей народного ополчения, созданию специальных подразделений снайперов, автоматчиков, связистов, медсестер.

13 июля

Немецкая группа армий «Б» начала наступление на Сталинград, группа армий «А» – на Кавказ. В этот же день Гитлер совершил несколько роковых ошибок. Он снял командующего южным направлением опытного фельдмаршала фон Бока. Фюрер считал, что теперь, когда решающая победа не за горами, войска под командованием фон Бока недостаточно быстро наступают. Кроме того, ради вожделенной кавказской нефти он изъял из группы армий «Б» 4-ю танковую армию, которая наступала вниз по Дону, и бросил ее на помощь 1-й танковой армии Клейста форсировать Дон в его нижнем течении, у Ростова, и наступать дальше на Кавказ. Хотя в тот момент 4-я танковая армия могла бы беспрепятственно продвигаться к Сталинграду, который почти некем было оборонять. Клейст вспоминал после войны: «4-я танковая армия… могла захватить Сталинград без боя в конце июля, но ее отвлекли на юг в помощь мне форсировать Дон. А я не нуждался в ее помощи, и она просто забила дороги, которыми я пользовался». Когда через 2 недели Гитлер осознал свою ошибку, было уже поздно, и тогда он еще больше усугубил ее. Когда 4-я танковая была снова переброшена под Сталинград, наши войска пришли в себя настолько, что уже были в состоянии остановить ее. А эти бессмысленные перемещения 4-й армии ослабили армию Клейста и оставили ее сильно растянутой на обширном 800-километровом фронте, и Клейст не смог успешно завершить наступление на нефтеносные районы Грозного. В придачу Гитлер приказал 11-й армии генерал-фельдмаршала Манштейна (единственному немецкому резерву на юге) передислоцироваться на север и принять участие в осаде Ленинграда. Осмелившийся возразить против этих перемещений начальник штаба генерал Франц Гальдер был снят с должности. А вдобавок ко всем этим грубым промахам Гитлер взялся лично командовать группой армий «А» со своего командного пункта в Восточной Пруссии, находящегося в 2 тысячах километров от театра военных действий.

Заводы «Баррикады», «Красный Октябрь» и Судоверфь получили задание изготовить для Сталинградского фронта бронепоезд и оснастить его вооружением и боеприпасами.

35-летие встретил известный кинорежиссер-документалист Леонид Васильевич Варламов (1907–1962), удостоенный Сталинских премий за участие в создании хроникальных картин «Разгром немецких войск под Москвой» и «Сталинград».

14 июля

Развивая наступление, 4-я танковая армия основными силами достигла Миллерово и Морозовска, а 1-я танковая армия – Каменск-Шахтинского. Советская оборона между Доном и Северским Донцом была прорвана. Теперь немцы наступали на фронте шириной 500–600 километров. При отступлении войск Южного и Юго-Западного фронтов образовался неприкрытый участок (войска фронтов отходили в разных направлениях) от Каменск-Шахтинского до Константиновского, в который устремились подвижные соединения 1-й танковой армии – на Ростов.

В соответствии с решением Ставки Верховного Главнокомандования в распоряжение Сталинградского фронта направлены восемь дивизионов бронепоездов для обороны железных дорог.

15 июля

Сталинградский обком партии и Военный совет Сталинградского фронта приняли решение о срочном строительстве 4-го оборонительного обвода – непосредственно на окраинах города, протяженностью 50 километров. На его сооружение было направлено до 50 тысяч человек. Все учреждения, кроме работавших на фронт, были закрыты, а их работники мобилизованы на строительство обвода.

Два самолета Пе-2, ведомые командиром 150-го бомбардировочного авиационного полка 8-й воздушной армии подполковником И. С. Полбиным и старшим лейтенантом Желудевым, бомбардированием с пикирования уничтожили крупный склад горючего в районе ст. Морозовская и тем самым задержали наступление немецких танковых дивизий на Сталинградском направлении.

На заседании ученого совета Сталинградского медицинского института впервые в области прошла защита кандидатской диссертации.

16 июля

Войска 62-й армии Сталинградского фронта заняли оборону на рубеже Клетская – Ерастовский – Суровикино, а войска 64-й армии – на рубеже Суровикино – Верхне-Курмоярская. Началась ускоренная подготовка укреплений на этих рубежах. 153-я стрелковая дивизия передовыми подразделениями отбила атаку противника силою до батальона пехоты с 13 танками юго-западнее населенного пункта Стоговский.

Сталинградский обком ВКП(б) утвердил командиров и комиссаров 53 партизанских отрядов и подпольных групп области.

Сталинградский городской комитет обороны принял постановление о передислокации из города и области эвакогоспиталей Наркомздрава и об эвакуации Всесоюзного пионерского лагеря «Артек».

17 июля

С жестокого боя в большой излучине Дона (на рубеже рек Чир и Цимла) началась великая Сталинградская битва. Первый этап, оборонительный, продолжался до 18 ноября 1942 года, второй, наступательный, – по 2 февраля 1943 года.

На 17 июля в полосе фронта шириной 520 километров советские войска имели 38 дивизий, но только 18 из них были полностью укомплектованы, 6 имели от 2,5 до 4 тысяч человек, а 14 – от 300 до 1000 человек. Всего в составе фронта насчитывалось 187 тысяч человек, 7900 орудий и минометов, 400 танков, 337 боевых самолетов. На защиту города встали все его жители: 150 тысяч сталинградцев участвовали в сооружении оборонительных рубежей, 75 тысяч вступили в Красную армию и 7,5 тысячи – в народное ополчение и рабочие батальоны.

В наступавшую на Сталинград 6-ю немецкую армию под командованием генерал-полковника Ф. Паулюса входило 13 дивизий (270 тысяч человек, 7500 орудий и минометов, 740 танков, 1200 самолетов). К 18 ноября в Сталинградской битве с обеих сторон участвовало более 2 миллионов человек на территории площадью 100 тысяч квадратных километров.

18 июля

Получено послание правительства Великобритании Советскому правительству, в котором сообщалось, что правительство Великобритании воздерживается в дальнейшем продолжать снабжение Советского Союза военными материалами по северному пути. Это решение мотивировалось тем, что английские военные и транспортные суда, перевозящие грузы для Советского Союза, несли большие потери от нападений немцев. В послании также сообщалось, что правительство Великобритании считает, что это «сделало бы невозможным создание действительно сильного второго фронта в 1943 году».

Председатель Сталинградского городского комитета обороны А. С. Чуянов в радиообращении к жителям области призвал мобилизовать все силы для помощи фронту и укрепления обороны города и области.

19 июля

Иосиф Сталин передал по телефону Сталинградскому обкому партии указание ЦК ВКП(б) о принятии дополнительных мер по укреплению обороны. ЦК требовал также, чтобы городская партийная организация добилась еще большего выпуска предприятиями Сталинграда военной продукции, особенно танков, артиллерии, боеприпасов.

Бюро Сталинградского обкома ВКП(б) приняло постановление «О борьбе с распространителями провокационных слухов».

Генерал Василий Чуйков, назначенный заместителем командующего 64-й армией, прибыл в штаб армии и познакомился с командармом генералом Гордовым, только что переведенным с командования 21-й армией.

В газете «Красная звезда» опубликовано стихотворение Константина Симонова «Убей его!», которое начиналось словами: «Ели дорог тебе твой дом…», а заканчивалось:

Если ты не хочешь отдатьНемцу с черным его ружьемДом, где жил ты, жену и мать,Все, что Родиной мы зовем…Так убей же хоть одного!Так убей же его скорей!Сколько раз увидишь его,Столько раз его и убей!20 июля

Гитлер, находившийся в состоянии эйфории от успехов германского летнего наступления на Восточном фронте, позвонил по телефону начальнику Генерального штаба сухопутных войск генерал-полковнику Францу Гальдеру и заявил: «С Россией покончено». Гальдер ответил: «Похоже на то, я должен признать». Однако уже осенью 1942 года стало ясно, что гитлеровская стратегия терпит крах, и Гальдер был снят с должности. В 1944 году Гальдера арестовали по делу об июльском покушении на фюрера, и до конца войны он находился в концлагере Дахау. Позже выяснилось, что Гальдер еще в 1938 году возглавлял первый офицерский заговор с целью смещения Гитлера, участники которого, однако, после Мюнхенского сговора сами отказались от своих планов, считая, что народ их не поддержит. В 1960-х годах Гальдер опубликовал двухтомный «Военный дневник» – чрезвычайно ценный источник по истории Второй мировой войны.

Передовые отряды 62-й армии вступили в бой с мотопехотой и конными группами противника в районах Пронина, Чернышевской (55–75 километров юго-западнее г. Серафимовича), Киреева.

На Сталинградское направление прибыла 302-я стрелковая дивизия (полковник М. К. Зубков). Она с ходу вступила в бой с противником, переправившимся через р. Дон в районе станицы Николаевской.

21 июля

Части 192-й стрелковой дивизии вели бой с противником в районе б. Донщинка; 33-й гвардейской стрелковой дивизии – в районе восточной окраины населенного пункта (нп) Чернышевская с противником силою до 2 полков пехоты с 35 танками; 181-й стрелковой дивизии – продолжали удерживать район Синяпкин, Гусынка; 147-й стрелковой дивизии – из района Киреев потеснены противником силою до 2 батальонов мотопехоты с 60 танками; 196-й стрелковой дивизии – продолжают удерживать район Верхнегнутов – Нижнегнутов; 600-й стрелковый полк, артдивизион с танковым батальоном вел бой с мотопехотой противника в районе 6–8 километров восточнее нп Морозовский.

22 июля

Продолжаются напряженные оборонительные бои советских войск с наступающим противником в районе Воронежа, Цимлянской, Новочеркасска и Ростова-на-Дону. Немецко-фашистским войскам удалось прорвать оборону войск Южного фронта в районе западнее Ростова-на-Дону, охватить полукольцом город и развивать наступление к переправам через Дон восточнее города. Не выдержав удара противника, войска 56-й армии стали отходить за Дон. Советские войска оставили Новочеркасск.

Начались бои советских войск с главными силами группы армий «Б», наступавших на Сталинград, на рубеже Клетская – Суровикино – Верхне-Курмоярская. Передовые отряды частей Сталинградского фронта оттеснены к главному оборонительному рубежу на р. Чир.

Любопытно, что в пик успешного наступления вермахта на Сталинград и Кавказ гитлеровский министр пропаганды Геббельс предостерегал от эйфории и даже признал: Германия может потерпеть неудачи. В этот день, например, он запретил средствам массовой информации комментировать английские и американские сводки новостей, которые содержали пессимистические нотки относительно шансов союзников на победу.

В вечерней застольной беседе Адольф Гитлер развил следующую оригинальную мысль:

«Мы заинтересованы в том, чтобы эти русские или так называемые украинцы не слишком сильно размножались; ведь мы намерены добиться того, чтобы в один прекрасный день все эти считавшиеся ранее русскими земли были бы полностью заселены немцами».

23 июля

Противник вышел на рубеж Клетская – Слепихин и атаковал войска правого фланга 62-й армии Сталинградского фронта. Начались бои за главную линию обороны. Упорное сопротивление советских войск, а также вовремя введенные танки не позволили противнику прорвать фланги и окружить советские войска. Наступление немцев на Сталинградском направлении замедлилось. Командующим Сталинградским фронтом назначен генерал-лейтенант В. Н. Гордов.

Бронебойщики 84-го гвардейского стрелкового полка Петр Болото, Петр Самойлов, Константин Беликов и Иван Алейников, имея на вооружении два противотанковых ружья, вступили в бой с тридцатью немецкими танками в районе станицы Клетской и уничтожили 15 из них. Бойцы отразили эту атаку при поддержке батареи 76-миллиметровых пушек под командованием младшего лейтенанта М. Серого и курсантского полка. Петр Болото подбил 8 танков.

Летчик 629-го истребительного полка ПВО старший сержант А. Р. Попов первым в Сталинградской битве повторил подвиг В. В. Талалихина, протаранившего немецкий самолет.

Сталин в послании Черчиллю заявил, что советское правительство не может примириться с откладыванием организации второго фронта в Европе на 1943 год, а доводы о необходимости прекращения подвоза военных материалов в северные порты СССР считает несостоятельными.

Адольф Гитлер издал директиву № 45, определявшую дальнейший план войны против Советского Союза. Согласно этой директиве германские войска должны были одновременно овладеть Сталинградом, Кавказом и Ленинградом. «Операции… должны быть проведены быстро, одна за другой. Этим в значительной мере будет обеспечен разгром сил противника и падение морального состояния его командного состава и войск», – говорилось в директиве.

Секретарь гитлеровской партии Мартин Борман изложил взгляды фюрера по славянскому вопросу: «Славяне призваны работать на нас. Когда же мы перестанем в них нуждаться, они могут преспокойно умирать. Поэтому обязательные прививки, немецкая система здравоохранения для них излишни. Размножение славян нежелательно. Они могут пользоваться противозачаточными средствами или делать аборты. Чем больше, тем лучше. Образование опасно. Вполне достаточно, если они смогут считать до 100… Каждый образованный человек – это будущий враг. Мы можем оставить им религию как средство отвлечения. Что касается пищи, то они не должны получать ничего сверх того, что абсолютно необходимо для поддержания жизни. Мы господа. Мы превыше всего».

24 июля

Завершилась Воронежско-Ворошиловградская и Донбасская операции. Советские войска отступили на 150–400 километров, оставили Донбасс, богатые сельскохозяйственные районы правобережья Дона, город Ростов-на-Дону – ворота Кавказа. Фашисты форсировали Дон, захватили ряд плацдармов на левом берегу, создали прямую угрозу Сталинграду и Северному Кавказу; некоторые из передовых частей противника уже находились в районе Астрахани, в 100 километрах от Каспийского моря. В операциях принимали участие 1 310 800 советских солдат и офицеров. Наши потери составили 370 522 человека убитыми и 197 825 ранеными.

В Директиве № 45 о летнем наступлении Гитлер поставил задачу группе армий «Б» нанести удар по Сталинграду, разгромить сосредоточившуюся там группировку противника и 25 июля захватить город.

В Калаче-на-Дону состоялось совещание командования Сталинградского фронта, 1-й танковой армии и других воинских соединений. Представителем Ставки Верховного Главнокомандования в районе Сталинграда А. М. Василевским принято решение о нанесении контрударов по прорвавшейся группировке противника.

Волжская военная флотилия под командованием контр-адмирала Д. Д. Рогачёва передана в оперативное подчинение Сталинградского фронта.

ГКО принял постановления № 2085 «Об эвакуации скота из районов Краснодарского края, Ростовской и Сталинградской областей».

25 июля

Гитлеровское командование ввело в бой дополнительные силы, на отдельных участках противник имел численное преимущество в 4–5 раз, в орудиях и минометах – в 9–10 раз, в танках и самолетах – абсолютное.

Сформированная накануне 1-я танковая армия генерал-майора К. С. Москаленко и 28-й танковый корпус полковника Г. С. Родина в упорных боях отбросили противника на 6–8 километров от Калача. 13-му танковому корпусу полковника Т. И. Танасчишина удалось прорваться к 192-й и 194-й стрелковым дивизиям, окруженным в районе Манойлина.

64-я армия под командованием генерала Чуйкова начала бои с немцами у Нижне-Чирской, в юго-восточном углу излучины Дона. После ожесточенного двухдневного боя, во время которого было уничтожено много танков противника, а немецкие войска понесли большие потери от огня «Катюш», немцам все же удалось прорвать оборону наших войск. Чуйков писал в своих воспоминаниях, что у него не было больше танков, и он послал несколько батальонов морской пехоты, чтобы закрыть брешь: «Казалось, что нам все же удастся остановить противника и закрыть образовавшийся прорыв, но тут в войсках началась паника. Возникла она не на фронте, а в тыловых частях. В медсанбаты, в артпарки и в обозы частей, которые находились на правом берегу Дона, кто-то сообщил, что немецкие танки находятся в 2–3 километрах. Этого… сообщения в ту пору было достаточно, чтобы тылы в беспорядке устремились к переправе… Чтобы остановить массы людей и повозок, устремившихся к Дону, я направил на переправу находившихся около меня работников штаба и своего заместителя по артиллерии генерал-майора Броута. Но все было напрасно и поздно: авиация противника заметила большое скопление людей и машин у переправы и начала их бомбить. Во время этой бомбежки были убиты генерал Броут… и другие офицеры штаба». К ночи немцы разрушили мост, но одна стрелковая дивизия и несколько других небольших частей еще оставались в излучине Дона. То, что произошло дальше, было весьма типичным примером недостатка согласованности в действиях советского командования. В отсутствие Чуйкова начальник штаба 64-й армии дал войскам приказ отойти за Дон. Возвратившись в штаб и узнав об этом, Чуйков пришел в ужас и немедленно отменил приказ, который мог вызвать новое беспорядочное бегство, особенно ввиду отсутствия всяких переправ в этом районе. Войска успешно окопались и к концу трехдневных упорных боев сумели ликвидировать прорыв. Другой пример: в разгар боев в излучине Дона Чуйков узнал, что генерал Колпакчи снят с поста командующего 62-й армией и на его место назначен генерал-лейтенант Лопатин, что отнюдь его не обрадовало: «В прошлом кавалерист, генерал Лопатин последнее время командовал армией, которая при отступлении к Дону так рассеялась по степям, что ее трудно было собрать… Лопатин встретил нас на командном пункте хорошим обедом и заверил, что 62-я армия не может и не будет выполнять директиву начальника штаба фронта, так как… боеприпасы не подвезены… Настроение у Лопатина, как я почувствовал, было далеко не уверенное… У него было сомнение, удержатся ли на правом фланге его части, находящиеся в полуокружении…» Оставшуюся часть дня Чуйков провел, кружа под непрерывной бомбежкой по донским степям в поисках рассеявшихся дивизий Лопатина. Тем временем командующим 64-й армией был назначен генерал Шумилов, а Чуйкову было приказано явиться за распоряжениями к Гордову, которого только что назначили командующим Сталинградским фронтом.

1 августа он вошел в кабинет Гордова в Сталинграде: «Настроение у Гордова было веселое, даже шутливое… «Противник увяз в наших оборонительных позициях, – говорил он, – и теперь его можно уничтожить одним ударом». Вспомнив напрасные розыски в степи дивизий, которых там не было, я сделал вывод, что командующий фронтом обстановки на фронте не знает. Он принимал желаемое за действительное и не знал, что из района Цимлянская через Котельниково на Сталинград надвигается новая угроза – удар большой силы. Генерал Гордов не стал слушать моего доклада, мою попытку доложить ему о положении дел на фронте он оборвал: «Я не хуже вашего знаю положение на фронте». Полный плохих предчувствий, Чуйков вернулся на фронт, но переправиться через Дон уже не смог: фактически вся территория в излучине Дона была к тому времени захвачена немцами. Говоря об отсутствии связи между советскими частями, Чуйков привел следующий пример: 33-я гвардейская дивизия 62-й армии в течение нескольких дней удерживала немцев на узком участке фронта. Она сражалась буквально до последнего человека и успела уничтожить или вывести из строя не менее 50 немецких танков. А в это время соседние дивизии решительно ничего не делали, «чего-то ожидая». Очень скоро и они были атакованы крупными немецкими силами, которые прорвали их позиции. Таким образом, героическая оборона 33-й гвардейской дивизии была фактически напрасной.