Полная версия:

Кормовые бобы высокобелковая кормовая культура. Монография

Кормовые бобы высокобелковая кормовая культура

Монография

К. Г. Магомедов

Ж. М. Вологирова

Печатается по решению редакционно-издательского совета ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ.

Рецензенты:

доктор с-х наук, профессор, заведующий кафедрой земледелия ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ —

М. В. Кашукоев;

доктор с-х наук, профессор, заведующая кафедрой растениеводства ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ —

И. М. Ханиева.

© К. Г. Магомедов, 2023

© Ж. М. Вологирова, 2023

ISBN 978-5-0053-8221-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ВВЕДЕНИЕ

Концепция развития кормопроизводства в Российской Федерации исходит из анализа состояния научно-технического уровня кормопроизводства и животноводства за последние 10 лет и перспектив развития этих отраслей в условиях многоукладной рыночной экономики. При этом особое внимание уделяется кормовым культурам, содержащим высокий процент белка, способный обогатить корма. В связи с этим возрос интерес к бобовым растениям, занимающим до последних лет скромное положение в земледелии Российской Федерации.

Среди кормовых бобовых культур наиболее ценными по содержанию белка являются кормовые бобы, в семенах которых нередко содержится до 30—35% белка. Высокая кормовая ценность бобов заключается также в их повышенной продуктивности, выражающейся как в высоких урожаях зеленой массы и семян, так и в сборе большого количества кормовых единиц с 1 га.

Кормовые бобы – исконная русская культура. Остатки древней культуры бобов сохранились в самых различных зонах России, начиная от южных районов и кончая районами северных областей, что указывает на пригодность их к возделыванию в различных почвенно-климатических условиях.

Исследования по культуре кормовых бобов, проводившемся рядом научно-исследовательских учреждений, включали изучение биологии, разработку приемов агротехники и проведение в небольших масштабах селекции бобов. Опытные данные показали высокую продуктивность этой культуры и возможность получения высоких урожаев семян и зеленой массы. Однако повышенная требовательность кормовых бобов к плодородию почвы и слабая механизация их возделывания привели к сокращению посевных площадей под ними, а вместе с этим сократилась или даже совсем прекратилась опытная работа по бобам.

Вскрыв биологические, экологические, агротехнические и другие причины низких урожаев кормовых бобов, авторы этой книги старались выявить имеющиеся резервы и изыскать экономически эффективные пути использования их в сельхозпредприятиях разных регионов страны для увеличения объемов и рентабельности зерна этой ценной культуры в современных условиях, применяя:

– лучшие сорта, адаптивные к условиям конкретного региона;

– современный агрономически и экономически обоснованный агрокомплекс в целом и каждый агроприем в отдельности (предшественник, способы обработки почвы, удобрение, срок, способ посева, норма высева и глубина заделки семян, естественное и искусственное опыление растений, защита их от сорняков, болезней и вредителей, орошение, десикация, уборка зерна и др.) при возделывании кормовых бобов как ценной кормовой культуры;

– возделывание в современных (бинарных) посевах с целью получения устойчивого по годам урожая и более продуктивного использования пашни.

Анализ сложившейся структуры посевных площадей, как по природным зонам, так и в целом по республике, показал, что за последние 10—15 лет значительно сократились площади посевов под многолетними и однолетними травами, соей, горохом, овощами, кормовыми культурами. Изменения набора культур, увеличение площади пашни, сдаваемой в аренду, привели к нарушению севооборотов. Установлено, что 30 – 35% пахотных земель используется под повторными и бессменными посевами. Все это обусловило как снижение почвенного плодородия и культуры земледелия, так и низкую урожайность возделываемых культур. Этому способствовало и резкое сокращение объёмов применения удобрений и химических средств защиты растений (в 1990г. на каждый гектар пашни вносилось 145 – 150 кг/га д. в. минеральных удобрений, в 2015 г – лишь 8—10 кг/га). Одним из путей выхода из сложившегося положения является переход к биологизированному и экологически безопасному земледелию за счёт широкого внедрения в севообороты культур, обладающих симбиотической активностью, в том числе и кормовых бобов.

Хочется надеяться, что эта книга, предназначенная для широкого круга читателей, послужит полезным пособие для руководителей и специалистов предприятий АПК, для предпринимателей и менеджеров, а также для преподавателей, аспирантов, магистров и студентов аграрных вузов.

Кормовые бобы (сорт – Дагестанский местный)

1. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВЫХ БОБОВ

История. У древнегреческой знати было предубеждение в отношении бобов, которое разделял Пифагор. Считалось, что бобы притупляют мысль и вызывают бессонницу. Поэтому Пифагор запрещал своим ученикам есть бобы. Сохранилась даже легенда о том, как преследуемые врагами пифагорийцы были полностью уничтожены перед полем, засеянным бобами, поскольку не решились пересечь его.

Очень противоречивая репутация была у бобов в древности. С одной стороны, в старинных обрядах бобовая каша считалась священным достоянием богов. С другой стороны, бело-черная окраска цветков навевала суеверия о том, что это зловещие письмена и что цветки содержат души умерших. Поэтому бобы употребляли на поминках.

Кормовые бобы – древняя культура. Их возделывали 6 тысяч лет назад до нашей эры. Родиной их считается Северная Африка, Египет, Центральная Азия, откуда они попали в Европу. Кормовые бобы распространены во всех частях Света.

Широко возделывают кормовые бобы в Китае, Индии, Австралии. Много кормовых бобов в странах Европы: Германии, Польше, Чехословакии, Великобритании, а также в Прибалтике и Белоруссии. Площадь под кормовыми бобами в мире составляет около 5 млн. га. (Z.Miller, Z. Hlinrien, Z. Wegent, 1993).

Существует предположение, что среди зерновых бобовых культур бобы стали возделывать первыми. Их семена были обнаружены в гробницах египетских фараонов, живших за 2400 лет до нашей эры. В народных сказках Китая (100 лет до н.э.) и Японии (700 лет н.э.) существует описание мелкосемянных форм бобов. В Египте, Греции и Риме бобы употребляли в пищу. Само их греческое название «фаба» означает слово «еда». При недостатке пшеничной муки бобовую использовали при выпечке хлеба. Из бобов делали много блюд: похлебки, пюре и т. д., а также косметические средства – пудру и присыпки. В античные времена бобы широко применяли в лечебных целях при дизентерии и других кишечных заболеваниях. В народной медицине бобовая мука применялась как средство при различных воспалительных процессах и от тошноты.

Древнеримский писатель Плиний (I век до н.э.) указывает, что бобы пользовались особым почетом среди других бобовых. «Многообразна польза бобов, – пишет Плиний, – для четвероногих всякого рода, а также в особенности для человека».

В России бобы стали возделывать в 5—6 вв. Остатки обугленных семян бобов были найдены при раскопках Банцеровского городища под Минском (VI—VIII вв.). В летописях времен князя Владимира (978—1015 гг.) встречается упоминание о бобах. В них говорится, что Владимир строил в Киеве склады для запасов овощей и бобов. В 1686 году Преображенский сад получил для разведения среди прочих и семена бобов.

Возделывание гороха и кормовых бобов имеет давнюю историю в нашей стране. Важное хозяйственное значение этим культурам придавали выдающиеся русские агрономы Стебут И. А., Прянишников Д. Н. и др. В работе «Севооборот и его значение в деле поднятия наших урожаев» (Избранные сочинения, т. IV. Изд. Академии наук СССР, М., 1955) Прянишников Д. Н. писал: «Желательно, чтобы в паропропашные севообороты вводились зерновые бобовые, которые являются хорошими предшественниками хлебов, в особенности, если зерновое бобовое может культивироваться как пропашное; таковы конские бобы, дающие зерно, вдвое богатое белками, чем овес».

Наибольшего распространения в нашей стране бобы получили в 30-60-х годах XX века. В середине 60-х годов, в период повсеместного увлечения кукурузой, интерес к бобам в начале возрос, а затем ослабел. В настоящее время отмечается повышение интереса к ним, что выражается увеличением посевных площадей, интересом к бобам фермеров и огородников, что, видимо, объясняется универсальностью использования этой культуры.

В последнее время интерес к кормовым бобам, как к ценному источнику растительного белка с высоким потенциалом семенной продуктивности, заметно возрос не только в России, но и в Западной Европе, Китае, Индии, Австралии [64]. Ценность бобов определяется высоким содержанием и биологической полноценностью белка в зерне, хорошим питательным составом зеленой массы, высокой переваримостью и хорошей поедаемостью. Содержание белка в семенах составляет от 24 до 33%, а зеленой массе – от 13,8 до 21,5% [21]. Белок кормовых бобов содержит все незаменимые аминокислоты, такие как тирозин – 3,15%; триптофан – 1,30; лизин – 2,2; аргинин – 8,05; гистидин – 2,56; цистин – 0,86; метионин – 1,58% [119].

Питательная ценность кормовых бобов обусловлена также наличием значительного количества свободных аминокислот, не входящих в состав белка, они достаточно легко усваиваются организмом. Все аминокислоты, включая незаменимые, составляют до 5% массы зерна [85]. Существенное значение имеет высокое содержание и благоприятное сочетание в семенах бобов крахмала, сахара, жира и других веществ. Семена и вегетативная масса бобов также содержат витамины А, В, В2, С, Д, Е, РР и минеральные вещества.

По сравнению со злаковыми зерновыми культурами бобовые содержат в семенах в 1,5—2 раза, а некоторые в 3 раза больше белковых веществ и обеспечивают самый высокий выход переваримого протеина и незаменимых аминокислот с гектара посева. Благодаря этому, зернобобовые культуры, в том числе и кормовые бобы, играют важную роль в удовлетворении возрастающих потребностей в пищевом и, особенно, в кормовом белке, так как по белковой продуктивности они стоят на первом месте.

Кормовые бобы при урожае зерна 3 т/га накапливают столько же белка, сколько приходится на 10 т/га ячменя [23]. По данным Литовского НИИ земледелия, по урожаю зерна и общему сбору кормовых единиц с 1 га бобы не имеют себе равных. По общему сбору сырого протеина бобы в 2 раза превосходят горох и яровую вику и в 3 раза – овес [143].

Бобы – ценная овощная, кормовая и сидеральная культура. Среди овощных культур они лидируют по содержанию белка и аминокислот. Белок бобов по ценности не уступает белку мяса. В фазе технической спелости в бобах содержится 4,2% углеводов, 2,6% из них сахара, а также большое количество минеральных солей, в основном, калия, кальция, фосфора, магния, серы и железа, до 36% крахмала, 4% пектиновых веществ и до 2% жира.

В зеленых бобах значительное количество микроэлементов и ферментных систем. Они содержат 20 мг витамина С, 1,8 мг витамина Р, 0,5 мг каротина (провитамина А) на 100 г бобов [143]. Зелёная масса богата такими микроэлементами как цинк – 21,8 мг в 1 кг; медь – 1,75 мг; кобальт – 0,05; йод – 0,03 г, каротина – 45 мг/кг. В 1 кг сухого вещества зеленой массы кормовых бобов содержится 9,6—10 МДж обменной энергии и 160—165 г переваримого протеина в 1 корм. ед., что в 1,5—2 раза больше, чем в зеленой массе кукурузы [145].

Зерно бобов является незаменимым компонентом в кормовых продуктах и комбикормах, так как оно служит важным источником лизина. Его содержание в кормовых бобах в 1,5—2 раза больше, по сравнению с белком зерновых злаков. Белки бобов обладают высокой растворимостью, переваримостью и содержат много жизненно необходимых аминокислот. Усвояемость белка у бобов составляет 50—86% [23,113]. По коэффициенту переваримости белок семян зернобобовых, в том числе и кормовых бобов, близок к белку куриного яйца и молока. Калорийность семян бобовых практически такая же, как у пшеницы и в 2 раза выше, чем у говядины. Более того, корма, полученные из зерна бобовых, могут стать основой полноценного кормления птицы с минимальными затратами животных кормов [73,53].

Мука из зерна кормовых бобов – ценный питательный корм. В состав муки входят тирозин (0,92 г/100г), триптофан (0,38), лизин (0,64), аргинин (2,35), гистидин (0,74), цистин (0,25), метионин (0,46 г/100 г муки).

Высокой питательностью обладает солома, она содержит около 10% белков, т.е. значительно больше, чем солома пшеницы и овса. Солома содержит до 14% белка, 1—3% жира, 33—40% клетчатки [58]. В 1 кг соломы бобов содержится до 0,35 к. ед. [39].

Концентрация энергии в кормовых бобах составляет при скармливании свиньям в среднем 12,5 МДж/кг, птице – 10,2 МДж/кг, в кормовом горохе соответственно 13,7 и 11,1 МДж/кг, в рапсовом шроте – 10,4 МДж/кг [6].

С. М. Мартыновым (1954) установлено, что в свежем силосе из бобов, убранных в фазе молочной спелости, содержится протеина – 3,3%, жира – 0,5, БЭВ – 11,8%, в 1 кг сухого вещества – сырого протеина 138 г, жира – 22 г.

Кормовые бобы можно использовать в пищу, для приготовления консервов. В пищу бобы употребляют как в свежем, так и в переработанном виде – в супах, борщах, кашах, в холодных закусках, салатах, винегретах, соусах. Муку из бобов применяют в смеси с пшеничной и ржаной при выпечке хлеба, лепешек для повышения содержания белка в хлебных изделиях и изготовлении лапши. Поджаренные и размолотые бобы употребляют как суррогат кофе [55].

В. П. Бутвитене и А. А. Бутвитене (1989) отмечают, что кормовые бобы являются хорошими медоносами, шмели и пчелы посещают цветки бобов охотнее, чем цветки клевера. По данным Литовского НИИЗ с 1 га посева кормовых бобов пчелы собрали 30,1 кг нектара при получении 16,2 кг меда.

Сами же кормовые бобы являются отличными предшественниками. Сочетание их значительной азотфиксирующей способности с преимуществами пропашной культуры обеспечивает получение высоких урожаев последующих культур севооборота, таких как кукурузы, картофеля, сахарной свеклы, зерновых. Результаты Приекульской опытной селекционной станции (Латвия) свидетельствуют о повышении урожая последующих культур после кормовых бобов на 32%.

Зернобобовые культуры экономят почвенный азот, создавая надземную массу, в основном, за счет синтеза азота воздуха, а их корневая система обладает высокой растворяющей способностью по отношению к фосфорнокислым и другим труднодоступным соединениям, положительно влияет на физические и химические свойства почвы [76,86,115].

По данным С. И. Бебина (1965) запахивание отавы кормовых бобов соответствуют внесению 20—35 кг азота или 50—100 кг аммиачной селитры. В корневых остатках содержится ещё не менее 30—40 кг азота на гектар, что повышает ценность этой культуры как предшественника.

Как показывают данные многих исследований, после уборки зернобобовых подвижного фосфора в почве больше, чем после уборки злаков, что доказывает об аккумулирующей роли корневой системы этих культур, заключающейся в поглощении как легко, так и труднодоступных соединений фосфора из пахотного и подпахотного слоев почвы. В России площади под кормовыми бобами небольшие. Основными районами возделывания их являются Нечерноземные области: Московская, Орловская, Тульская, Калужская, Калининградская, Смоленская, Тверская области, юг Волго-Вятского региона. По данным Всероссийского научно-исследовательского института зернобобовых и крупяных культур, бобы на зерно можно возделывать в Центрально-Черноземной зоне, преимущественно в лесостепи Орловской, Курской, Липецкой областях и др. Почвенно-климатические условия Центральной части Северного Кавказа соответствуют биологическим требованиям кормовых бобов, почвам, температурным условиям и влагообеспеченности. В древние времена бобы использовали в пищу, и они по питательности приравнивались к хлебу. До появления фасоли обыкновенной и картофеля, отличающихся более высокими вкусовыми качествами, важнейшей продовольственной культурой в Центральной Европе были кормовые бобы [10,96].

Однако с открытием Америки и введением в культуру картофеля и фасоли продовольственное значение бобов снизилось [75].

На Руси сеяли конские кормовые бобы уже в XI веке, об этом есть записи в Новгородских летописях. В 1686 г. семена их привезли для разведения в Преображенский сад.

В средние века при неурожае хлебов бобовую муку смешивали с ржаной и выпекали хлеб. Мука, приготовленная из русских бобов, по питательности превышает ржаную и овсяную.

В России бобы были менее популярны, чем горох. Вот что писал в конце прошлого века в «Беседах по земледелию» известный агроном В. Котельников: «В хозяйствах Киевской губернии начали разводить бобы в больших количествах и продают их для вывоза за границу по 50—70 копеек за пуд. В Москве бобы конские продаются у семеноторговцев по 3 рубля за пуд. На лучших почвах и в хорошие годы вырастают в рост человека, с десятины дают 20—30 четвертей зерна, в менее удачные годы только – 15 четвертей. Урожай соломы бывает от 130 до 280 пудов».

Свиньи, откормленные бобами, имеют крепкое зернистое сало и мясо, а молочные коровы увеличивают удои. Бобовые зерна заменяют по питательности полуторное количество овса. Тонкая белая мука бобов вместе с яичной может быть примешиваема к пшеничной для приготовления хлеба, который выходит не очень рыхлый, но питательный и вкусный.

К концу последнего десятилетия 20 века в Африке эта культура занимала площадь 708 тыс. га, урожайность составляла 100 ц/га, в Азии – 2259 тыс. га и собирали по 123 ц/га, в Европе – 380 тыс. га и получали по 209 ц/га. Большой интерес к бобовым культурам в настоящее время проявляют в Китае и Индии, то есть страны с большой численностью населения, где используют их в пищу.

В России еще в первые годы Советской власти был поставлен вопрос о посеве бобов на площади 50 тыс. га, но эта задача не была выполнена. В нашей стране даже нет данных точного учета посевных площадей этой культуры, селекция ее ведется в очень мизерных масштабах. Однако с учетом современного положения в мировом и отечественном земледелии площади у этой ценнейшей зернобобовой культурой открывают перспектива увеличить площади до 50 тыс. га и более.

В последние годы интерес к кормовым бобам, как источнику растительного белка с высоким потенциалом семенной продуктивности, заметно возрос не только в России, но и в Западной Европе, Китае, Индии, Австралии [64]. Не ослабевает внимание к ним и в странах Ближнего Зарубежья (Литва, Белоруссия, Украина и др.).

Широкое распространение зернобобовых культур в мировом земледелии обусловлено их способностью накапливать в семенах и вегетативной массе большое количество высококачественного белка, не уступающего по качеству соевому. По сравнению со злаковыми зерновыми культурами бобовые содержат в семенах в 1,5—2 раза, а некоторые в 3 раза больше белковых веществ и обеспечивают самый высокий выход переваримого протеина и незаменимых аминокислот с гектара посева. Благодаря этому зернобобовые культуры, в том числе и кормовые бобы, играют важную роль в удовлетворении возрастающих потребностей в растительных белках.

2. НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОРМОВЫХ БОБОВ

В районах достаточного увлажнения весьма перспективной зернобобовой культурой являются кормовые бобы, посевные площади которых на зерно и семена в Российской Федерации составляют 30—35 тыс. га.

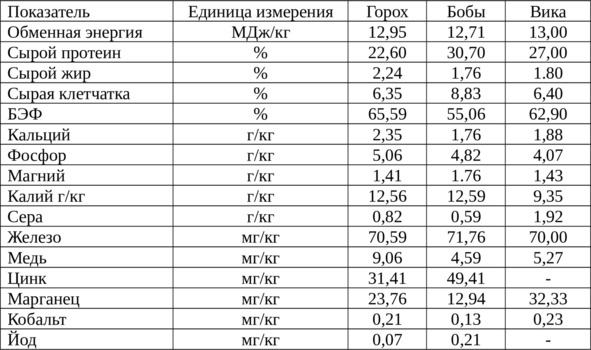

По концентрации обменной энергии (ОЭ) в 1 кг зерна кормовые бобы не уступают наиболее распространенным зернобобовым культурам – гороху и вике яровой, а по содержанию сырого протеина в сухом веществе заметно их превосходят (табл.1).

Таблица 1 – Питательность зерна кормовых бобов в сравнении с горохом и викой яровой

В зерне кормовых бобов 7,1—20,5% составляют альбумины и 1ё3,4—36,2%– глобулины. На водорастворимую фракцию в протеине приходится 50—78%, на солерастворимую – 20—43%, на щелочерастворимую- 7,8% от извлеченного протеина, что характеризует его высокую переваримость.

Из незаменимых аминокислот в белке бобов больше всего содержится лейцина, аргинина, изолейцина и лизина, в минеральном количестве – метионина, триптофана и цистина.

В зерне кормовых бобов имеется до 40% крахмала и 7—9% сырой клетчатки.

Содержание сырого жира пониженное. В нем много калия и фосфора, но мало кальция и кобальта.

К антипитательным веществам, содержащимся в зерне кормовых бобов, относятся танины, избыточное количество которых (свыше 0,1—0,5 мг/г) может оказывать отрицательное влияние на организм животных, обмен минеральных и переваримость питательных веществ из-за ингибирования желудочно-кишечной микрофлоры. Поэтому норма включения зерна кормовых бобов в рационы животных и птицы в значительной мере зависит от наличия в нем танинов. Для разных видов и возрастных групп сельскохозяйственных животных и птицы рекомендуются следующие нормы ввода кормовых бобов в комбикорма (в процентах): лактирующие коровы-20, молодняк крупного рогатого скота-15, свиноматки-10, свиньи (откорм) -15, поросята двух-, четырех месяцев-10, цыплята- бройлеры -15, куры-несушки – 15.

В силу своих особенностей кормовые бобы в последние годы широко применяются в экологическом земледелии, как один из лучших растениеводческих компонентов. В целом к достоинствам данной культуры можно смело отнести способность сохранения потенциального плодородия почв. За счёт уникальной способности симбиоза с азотфиксирующими бактериями данная культура, как и многие другие бобовые, способна обеспечивать себя необходимым количеством азота и обогащать им почву.

При этом активный симбиотический потенциал кормовых бобов намного больше, чем у других аналогичных культур. В нормальных условиях симбиоза на одном растении кормовых бобов формируется 250—300 клубеньков. Причём интенсивная фиксация азота продолжается от фазы бутонизации и до полного налива семян в бобах верхних ярусов. В среднем за вегетационный период за счет симбиоза кормовыми бобами усваивается из воздуха до 300 кг/га азота, половина которого остаётся последующим культурам. Кроме того, мощная масса бобов способна подавить пресс сорняков, тем самым, исключая химические средства защиты растений.

В последние годы кормовые бобы широко используют в защите почв от эрозионных процессов, чему способствует как мощная вегетативная масса, так и корневая система, за счёт которой идут процессы биологического структурирования почвы, что в свою очередь, способствует облегчению ее предпосевной обработки под другие культуры. Кроме того, культура бобов является одной из немногих культур, способных переводить трудно растворимые фосфаты в доступную для других растений форму.

Использование кормовых бобов в качестве зеленого удобрения имеет огромное значение в тех областях России, где преобладают подзолистые почвы с низким содержанием органических веществ. В районах с почвами, бедными органическими веществами, бобы имеют значение как ценное зеленое удобрение. При запашке растений бобов на зеленое удобрение почва обогащается азотом, который накапливается в растениях в результате симбиоза с азотфиксирующими клубеньковыми бактериями. После уборки бобов в почве остается их более 50 г на 10 м2. Ценное свойство бобов обогащать почву азотом следует иметь в виду при использовании тяжелых глинистых почв. На этих почвах бобы в качестве зеленого удобрения с успехом заменяют однолетний люпин, который в этих условиях плохо развивается и поражается грибными болезнями. После запашки растений бобов тяжелые почвы становятся более плодородными, так как улучшаются их химические, физические и биологические свойства. Влияние на почву зеленого удобрения в данном случае равно действию навоза.

Внесение органических удобрений трудоемко и дорого в сравнении с использованием сидератов, которые имеют целый ряд преимуществ. Применение навоза, торфа и других органических удобрений приводит к окультуриванию, главным образом, пахотного слоя, в то время как кормовые бобы, используемые в качестве зеленого удобрения, за счет развитой корневой системы способствуют окультуриванию слоев почвы, расположенных под пахотным горизонтом, на глубине до 2 м. В результате улучшается аэрация почвы, что благотворно влияет на почвообразовательный процесс в целом. Под влиянием зеленого удобрения снижается кислотность почв, улучшается углеродное питание растений, активизируется почвенная микрофлора.