скачать книгу бесплатно

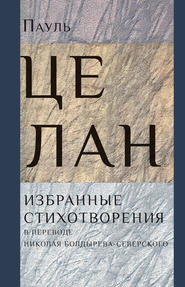

Избранные стихотворения

Пауль Целан

Пауль Целан (1920–1970) – крупнейший после Гёльдерлина, Тракля и Рильке метафизический поэт, поэт немецкого языка – родился в румынских Черновцах в еврейской семье. После возвращения из румынско-фашистских «трудовых лагерей» жил в Бухаресте, Вене и Париже (долее всего и до смерти). Преподавал немецкий язык в Эколь Нормаль. Спасаясь от прогрессирующего безумия, в одну из апрельских ночей бросился в Сену с моста Мирабо.

Целан был не просто влюблен в русскую поэзию и страстно ее переводил, но подобно Рильке испытывал особый трепет перед русским духовным типом, «внезападным» по существу. В посланиях к друзьям он иногда подписывался с обезоруживающей улыбкой: «Русский поэт в изгнании Павел Львович Целан».

Целан – один из наиболее семантически таинственных поэтов Европы. О его творчестве размышляли М. Хайдеггер, Х.-Г. Гадамер, Ю. Кристева, Ж. Деррида, Э. Левинас, О. Седакова и многие другие философы и филологи.

Пауль Целан

Избранные стихотворения

Бутылочная почта (предисловие переводчика)

Стихотворение «замирает в надежде», как загнанный зверь.

Из материалов к докладу «О темноте поэтического»

Стихотворение – это обретшая целостный образ тоска Я по иному…

Материалы к «Меридиану»

Стихотворение – стихотворение современное – вне сомнения, все больше стремится к немоте…

Бюхнеровская речь

Оставьте стихотворению его темноту…

Фрагменты из наследия

Стихотворение, я думаю, даже там, где наиболее богато образами, имеет антиметафорический характер; образ несет в себе нечто феноменальное, познаваемое посредством созерцания.

Стихотворение: обломок ставшего смертным языка – того языка, который вступил на путь, ведущий в Ничто.

Материалы к «Меридиану»

Поэт в антипоэтическую эпоху

1

«В поисках за Паулем Целаном» – с таким названием я планировал выпустить книжку переводных текстов из австрийского (считающегося таковым) поэта, с подзаголовком: «опыт чтения, транскрипций, догадок, непостижений». Никакого кокетства в этом не было и нет, поскольку чувство громадного несоответствия текстов поэта переложениям их на русский (не только моим, но и всем мне известным) оставалось неуклонным. При том, что на каком-то этапе я начал вполне понимать (так мне казалось) природу этой неудачи, однако понимать и преодолеть барьер – слишком разные модусы. Быть может, это чересчур общие и универсальные переводческие ламентации, однако их следовало бы всегда выводить перед читателем на первый план, ибо трансляция заблуждений слишком укоренилась в гуманитарии под видом «передачи истины».

2

Ничуть не отрицаю прав наследников, однако странное возникает чувство, когда дело касается стихов. Ведь перевод невозможен, и то, что профану кажется почти повтором произведения, есть на самом деле продукт речевого отклика на звучание мембраны, ибо созерцающий и созерцаемое есть одно, и если не одно и то же, то по крайней мере одно целое. Созерцающий созерцает себя, ибо иное он и не может созерцать. Конечно, в восприятие входит вся сумма понимания-чувствования текстов и судьбы переводимого поэта. Эта форма предвзятости и заведомой ошибочности тоже входит в фильтр, в фильтрационную оптику. Есть и еще одна вещь, наисущественная, но о ней я скажу позднее. Во всяком случае, уже ясно, сколь странно испрашивать разрешения на отклик, на толкование, на фантазии, пусть вполне искренне трактуемые как движение по той же тропе след в след. Но эта кажимость того же сорта, что и популярная присказка «я вас понимаю» в серьезном доверительном разговоре. Разве же так говорящий действительно понимает? Всякое понимание таит кладезь непонимания, ложного понимания, ибо формально-понятийное понимание скрывает разность глубинных, порой иррациональных установок.

Существо стихов Целана – не в метафорической или интеллектуально-игровой ценности, а в том, что? именно поэт подразумевает, что? стоит «за тактом», в том, на что указывает акт судьбинной спонтанности стихотворения. Читатель может почувствовать смысл и сверхсмысл ситуации. Скорее сразу второе, потому что первый зачастую неявен или слишком зыбок, подобно смыслу орнамента. Разумеется, переводчик поэта вовсе не являет сознательного желания фантазировать, или «вступать в диалог», или сочинять вариации на тему. Но все эти бессчетные мельчайшие отклонения (от чего?) появляются сами в ходе искреннейшего желания перевести текст, взяв его за руку (или на руки) как ребенка. Перевести с одного берега на другой. Однако на другом берегу – иной пейзаж. Сам Целан как-то назвал свои стихи «живым мраком», «ожившим мраком». Далее он задает вопрос (в стихотворении «Из мрака во мрак»): «Возможно ли его пере-садить? Да так, чтоб он очнулся?» То есть взошел новый мрак, а не та ясность, к которой порой изо всех сил стремится наш брат переводчик. Издателю Шифферли в мае 1954 г.: «Текст Пикассо нужно, собственно, не только перевести, но и – если будет дозволено злоупотребить хайдеггеровским словцом – пересадить (?bersetzt – ?bergesetzt)».

3

Мы видим сегодня в искусстве эго-центры, преисполненные чувства собственной важности. Они похожи на павлинов или на дирижабли: все взгляды должны быть направлены на них. Их задача – удивлять, поражать. Однако всякий эгоцентр – центр агрессии. Классический пример – Маяковский.

Целан из совсем другого замеса, он общается с миром неоскорбляемой «пустотностью» сердца. И все же оскорбление германским нацизмом было нанесено ему столь сильное, что в этом борении он почти изнемог. Чувствовать обиду для поэта смертельно, ибо она привязывает его ко времени – тленному, затхлому, самораспадающемуся.

Есть наблюдатели времени как почти чувственно вкушаемой данности, а есть наблюдатели вневременного во временном. Первые – литераторы, вторые – поэты. Литератор может быть и гениален, поэт может быть и малоталантлив. Но это не отменяет качественной разницы между ними. В противовес модному предрассудку обожествлять всякий талант. Высокоталантливых литераторов пруд пруди. Поэты крайне редки, особенно в разгар кали-юги. Талантливость ныне пышно приветствуема, разогрета, подпитываема всеми видами удобрений, биодобавок и эстетических инъекций, мультимедийным информационным натиском. Талант ныне во многом есть следствие той рацио-животной раскованности, которая в свое время породила, например, Наполеона, а в нашем недавнем прошлом Ельцина. Однажды нашу югу зашкалит от повальной талантливости: эго схлестнутся в перманентной зоосхватке за подиум и пьедестал.

4

Поэт движется к тому, что Кришнамурти называл озарениями, вспышками внеинтеллектуального знания, квантовыми касаниями чистого источника. Отчасти в этом направлении шел «поворот» Целана. Разумеется, сущность человека свободна от хронологического времени, однако обычный человек жертвует своей сущностью, становясь рабом хроноса (социума). Внутреннее нехронологическое время есть опыт экзистенции, опыт наблюдения за собственной душой, которая, хотим мы того или нет, укоренена в невербальных смыслах почвы, пепла и звездного мрака.

Поэт иррационален не вследствие желания поражать. Он мыслит не мыслью и не интеллектом, не набором (перебором) информационных файлов, не эффектами соединения несоединимого, не игрой в метафорические симбиозы и парадоксы. Всё это было бы шутовской пляской, цирком, снобистской подделкой. Поэт постигает нечто целостно, тем органом, которому нет названия; поэт, собственно, и есть этот орган. Он слушает саму мембрану, сам источник вулканического тепла того метаопыта, в который мы погружены. Это напоминает интуицию той «чистой связи», которую реализовывал Рильке, за тайной Розы и Ока которого Целан продолжал идти.

5

Целан несомненно отчасти стоит на плечах Рильке. Объем пересечений впечатляет. Нередко он прямо вторит Дуинскому мистагогу, например, знаменитому его признанию (уже позднего периода), что сущностью своего поэтического дела он считает вслушивание и послушание (Hoeren und Gehorchen). В черновиках к Бюхнеровской речи Целана мы находим (вне какой-либо ссылки на Рильке) абсолютно идентичную формулу: «Поэзия – не словесное искусство; она – вслушивание и послушание». Слушание чего? Вслушивание во что? У Рильке – в пение не только вещей (а точнее говоря – в то «сердце дали», что «внутри вещей живет»), но Большого сердца, в пение Сердцевины универсума. Это слушание и вслушивание есть форма установления «чистой связи» между сердцами. Хотя слово «сердце» уже и называть неприлично.

А что есть послушание? Кроткое следование смыслу и сути принимаемой вести, которая доверительно-дхармична. Никакого произвола. Любой эгопроизвол, идущий всегда из интеллектуальных матриц, будет формой дезертирства; то есть формой импотенции. Гипноз цивилизационной чары должен быть снят. Рильке учуял исходную волну деградации, случившейся с человечеством около пяти тысяч лет тому назад. Целан подключился к его открытию; такая форма согласия поражает прежде всего потому, что обычно поэты стремятся отталкиваться друг от друга, ибо пестуют свою «непохожесть». Целан нашел в Рильке «соратника» в главном: в понимании губительности европейского эгопроекта, из которого автоматически натекает демонического толка эстетизм. Отрицание европейского культа эгокрасоты – вот платформа для тайного братства, для тайного монашества. Этот поворот Целана трудно было не заметить. «С конца пятидесятых годов, – писал Тео Бук, – Целан сознательно отказался от какого-либо словесного “музицирования”. Поэтому он последовательно и по нарастающей изгонял из своей поэтической работы такие формообразующие элементы как языковая магия, богатство образности, фонетические обольщения. В 1958 г. он выдвинул программное требование “серого, подзолистого” языка, который “не доверяет красоте” и хочет видеть языковую “музыкальность” переселенной в совсем другое место, где она уже не имеет ни чего общего с тем “благозвучием”, которое всё еще более или менее беспечно подпевает ужасному»… Вся культура, мало изменившись после русского холокоста двадцатых годов и еврейского холокоста сороковых, продолжала подпевать ужасному, продолжала воспевать силу и победительность эго, которое по своей корневой сути есть фашист, рядящийся в одежды лирического паиньки.

В 1921 г., за пять лет до смерти, Рильке писал одной юной особе: «… Я весь обращаюсь в слух… Теперь вы знаете, что я, претерпевающий превращения, хочу только этого, и нет у меня ни малейшего права изменить направление моей воли до тех пор, пока не будет завершен процесс моего самопожертвования и послушания». Тут важно каждое слово. Это говорит человек, живущий в сакрально-живом измерении, где каждая минута есть монада превращения, творимого над нами тем дао, Око которого неотвратимо-внимательно. Поэт чувствует себя внутри Превращения, где он есть своего рода маленький Пуруша или даже древнескандинавский Один, пронзивший себя священным копьем и подвесивший себя затем к Мировому Древу.

Целану была не чужда эта древнейшая ведическая интуиция, которая у Рильке прозвучала с удивительной ясностью. В одном из сонетов к Орфею: «Когда же наконец мы раскроемся (подобно цветку) и отдадимся (звездному небу и кроткому Закону)?» Напряжение вслушивания не должно ослабевать до смертного часа. «Чем дольше я живу, – признавался Рильке, – тем насущнее представляется мне выдержать до самого конца целостную диктовку Бытия; ибо вполне может быть, что лишь самая последняя фраза содержит то маленькое, быть может невзрачное (вот оно, быть может, откуда – внимание Целана к «подзолистой» речи! – Н.Б.), слово или фразу, благодаря которым всё с таким трудом изученное и непонято-непонятное вдруг повернется, обнаружив некий изумительный смысл».

6

Важно понять исток резкой потери интереса у Целана не просто к красотам речи (лживость уверений европейской эстетики в ее дружбе с этикой доказали две мировые войны, ГУЛАГ и вьетнамская бойня; кто еще может верить, что красота в эпоху кали-юги связана с добром?), но ко всей цивилизационной установке на эффектную красивость и эстетическую чару как таковую. В набросках к Бюхнеровской речи поэт писал, отсылая слушателя к своему программному стихотворению «Решетка языка»: «Артистичность и словесное искусство – в этом, должно быть, есть нечто западноевропейское и западно-себя-ублажающее. Поэзия же есть нечто иное; поэзия – это подлунно-бренный, небесно- и сердечно-седой, сердечно- и небесно-седой, проросший дыханием язык времени». Здесь явно поворот от той «вечно-пубертатной» ориентации современной культуры, где обожествляется беспечная юность («Иду красивый, двадцатидвухлетний»; «Любимая – жуть! когда любит поэт…») и критерием красоты стиха по сути становится степень его «сексуальной» лихости, то есть как раз а-сердечности. Фазы поэтической речи сменяются как конкурсы красоты.

Язык и без того разъединяет. Целан настаивал на иллюзорности так называемого взаимопонимания в эпоху, когда целью культуры поставлено растить и наращивать «личность», то есть силу самостного давления. «Я стою на другой пространственной и временной плоскости, чем мой читатель; он может понять меня только “отдаленно”, ему никак не удается меня ухватить, он все время хватается только за прутья разделяющей нас решетки: “Шар ока меж прутьев./ Века мерцающий зверь /вверх лишь гребет, / дарит взору простор”. Так звучит мой текст. Но этот простор “сквозь решетку”, это “отдаленное понимание” уже как-то исправляет положение, уже является выигрышем, утешением, возможно – надеждой. Ни один человек не может быть “как” другой; и потому, вероятно, он должен изучать другого, пусть даже через решетку. Моя “духовная” поэзия, если хотите, и есть такое изучение».

Читая воспоминания о поэте его современников, неизбежно вновь и вновь убеждаешься в том, что если человек и постижим, то лишь на своей периферии. Разумеется, человек есть частичка мистерии, и в этом измерении рациональный дискурс достаточно беспомощен. Поэт же постигаем (процесс) посредством своих постижений себя. Но и в этом он постигаем (но не постижим) посредством твоих собственных попыток постичь себя, в моментах угадывания общего. Человек постигается не в существе своем (особенно своими современниками), но в ареале своей периферии, и тем более, чем крупнее этот человек: его словно бы «обкусывают» с краев понимания, центр же всегда остается принадлежен либо самому поэту (той его тайне, с которой он наедине всегда и неизбежно), либо той таинственной силе, которая ведет его в неведомый край интуициями столь тонких и столь извилистых троп между жестко очерченных людских дорог, что сами эти люди видят лишь картинки и впечатления этих соприкосновений поэта с собой, принимая зачастую эти фрагменты своего видения за центральный пункт наблюдения, за видение центра.

Первое впечатление от стихов Целана именно таково: оказывается, если человек пишет не для подиума, а «для себя», то он почти не понимаем. Ибо по существу, в своих тонких структурах, мы инаковы, хотя всякое «я», то есть изолированная особица есть иллюзия. Таков парадокс ничейной Розы у Целана, выросшей из розы Рильке, спящей ничейным Сном. (Сон-от-Никто).

Здесь возникает невольный вопрос: является ли эта поэзия способом нашего изучения Целана в качестве другого или же его поэзия является и для него самого способом изучения некоего Другого, который присутствует в нем самом? Нет сомнения, что диалог с Другим в себе и был второй наиважнейшей темой Целана, поскольку этот Другой осуществлял иной тип дыхания, пытаясь постичь в живом акте иную красоту, не «подпевающую ужасному».

За этой новой установкой (если её реализовывать) неизбежно стоит огромная работа на всех уровнях. Ведь мысль о «спасающей» силе искусства и красоты, мысль ложная и крайне коварная, пропитала все поры социума и его культурной обслуги. Красота красоте рознь, это понимал еще Карамазов у Достоевского, постигший двоякий облик красоты, назвав ее страшной вещью, ибо в ней дьявол с богом борется в сердце человеческом. И чаще всего побеждает как раз не бог. Красота в эпоху кали-юги дана нам с порчей. С коварной внутренней гнильцой. Она потакает нашему нарциссизму, когда человек, собственно, занят одним только наблюдением за конвульсиями своего «я», то есть вперив взор в эпицентр иллюзии (ибо «я» – всего лишь идея нашего порченого ума). Поэтому поэзия должна радикально поменять свою ориентацию. Она должна стать искусством восприятия «космических эманаций», но в древне-забытом смысле этих слов. Это искусство Целан вослед за Рильке называет «вслушиванием и послушанием». Это не два процесса, а один, где второе слово, имея явно религиозный изначальный контекст, объясняет и существо «вслушивания». В общих и в грубых чертах, это есть вслушивание в голос мировой тишины как в существо сущего, как в дыхание богов. Разумеется, это весьма огрубленные поименования того интуитивного предчувствия, которое предшествует опыту «полного внимания».

Словом, Целан писал стихи словно бы демонстративно «непоэтические». Они закрыты как сама душа поэта, не доверяющая ни миропорядку, ни патологической психической доминанте, в нем господствующей. Поэт шел к новой честности, к новой ее форме, и потому читателю отнюдь не предлагается старинное угощение в виде «наслаждения» от восприятия этих стихов. Здесь нет прежнего доверия к красоте. Здесь установка на что-то другое. Это и предлагается разгадать читателю.

7

Как важно, чтобы в домашней библиотеке была парочка книг, недоступных твоему привычному познаванию, уже наработанным рефлексам этого познавания; книг не специально научных, книг общегуманитарных, но словно бы зашифрованных некой странной формой, подобной в чем-то темно-бездонной вязи древнего персидского ковра. Томик стихов и том прозы на родном, но таинственно-непостижимом языке для некоего странного высшего чувства, для некоего уже утраченного строя души. У нас нечто в этом направлении некогда делал Велимир Хлебников…

Уже банальность называть то, что мы сегодня переживаем, кризисом кризисов. Кришнамурти умирал в отчаянии от невозможности излечить человечество, то есть конкретных людей от нарциссизма, упакованного в обывательской пошлости либеральной мировоззренческой платформы. Наиболее чуткие умы и поэтические интуиции нашей эпохи ощущают абсолютную необходимость резкой смены ментальной парадигмы.

Есть некий параллелизм в путях философии и поэзии двадцатого века. Констатировав бесславный конец европейской метафизики, тупиково закончившейся нигилизмом Ницше, Мартин Хайдеггер обратился к труду возврата к истоку философствования, в частности к опыту Гераклита и других досократиков. «Но почему нужно возвращаться к началу? Потому что мы больше чем когда-либо, а западноевропейская философия уже издавна, испытываем нужду в простоте, сущностности и изначальности». Нужно вернуться к пониманию/чувствованию самой «текстуры» бытия и бытийности, чтобы через это заново постичь утерянную сущность человека. Ибо «сущность бытия есть истина». Но и Рильке на путях собственной интуиции, почувствовав тупик психологического реализма в поэзии и не склонный превращать ее в языковой цирк, вошел в великий кризис, чтобы пойти возвратным путем, нащупывая изначальные основания поэзии и обретая их главным образом в орфизме. Орфей не как красивый символ, а как живой опыт реализации изначального бытийного инстинкта. Профанность растлила всю психосоматику человека; без посредника, без руки полубога даже поэту не выйти в цельное пространство, «где непрерывно распускаются цветы», в пространство беспричинного сияния. Культура, зашедшая в азарте патологического «прогресса» в тупик, должна найти в себе мужество вернуться к тому месту, с которого был взят неверный курс.

Погружение в творчество, которым была судьба Рильке, показывает нам, изумленным, что к концу своей не очень длинной жизни он исчерпал внутреннюю составляющую искусства и был готов к преодолению артистической его доминанты. Да, собственно, он это уже и делал в «Дуинских элегиях». Всё тот же Касснер был убежден, что «Рильке хотел от поэзии, по существу, одного: превзойти поэзию, выйти за ее пределы. Куда? К «доказательству» любящих, находящемуся позади всех касаний и контактов. И в той мере, в какой это доказательство отсутствует, жизнь полна «мест излома», трещин, разломов. «Излом», «обрыв» (Bruchstelle) – рилькевское словечко, почти что рилькевская идея. Люди не грешат, нет, вместо этого в них изломы, трещины, разрывы…»

Людям недостает цельности и целостности, которая одна только дает прозрачность, выход за пределы копошения в местах этих трещин и разломов психики/сознания. Трещины и изломы – свойства эго. Целостность дает творчество сердца, выявляющее себя как любовь, не ждущая отклика, как непрерывная (исихастско-чаньская) медитация, настолько непретенциозная, что абсолютно невидимая извне. «Касания и контакты» оставлены позади, все трения эго преодолены и оставлены: открывается нечто, что не ищет ни восхищений, ни соучастий; поэт оказывается в Открытости, где «законы искусства» над ним не властны.

8

Размышления над автоэпитафией Рильке обрели у Целана черты целой книги с вполне откровенным названием «Ничейная Роза». (Другой вариант: «Роза-от-Никто»). У Рильке, напомню, трехстишие звучит так:

О роза, чист твой парадокс:

блаженно сном бытийствовать Ничейным

под толщью век.

У Рильке дыхание Бога и песнь Бытия сплетены с властным ветром, дующим в нас. «То дует в нас Ничто с божественных высот». Целан в полной мере пользуется этим опытом Рильке, опытом поиска священной местности Нигде, вполне оригинально исследуя границы таких символов как Никто, Ничто, Нигде. Роза тоже сохраняет для Целана всю силу поэтической магии. А Око, родившееся в самом загадочном стихотворении Мюзотского затворника, в его «Пришествии», где поэт, потерявший Розу в земных странствиях, надеется встретиться с ней через две тысячи лет, «родившись в Оке напротив нее», станет для Целана предметом неустанных медитаций и множественных вариаций внутри его собственных поэтических сюжетов. «Опустошенно / око твоё скрывается в оке моём, / в странствиях своих / я поднимаю сердце твоё к губам…» Или: «Ты там – где око твоё…» Или: «Ведь из глубин вселенной / может прийти Утерянное, / Крошечно-вечное, / что при искончании будет / в виде раковины, / в виде Ока, / в виде обоюдной совершеннолетней боли…» И т. д. В прозаическом тексте «Эдгар Жене, или Сон о снах» Целан рисует Око, внутри которого разворачивается целая мистерия души, воплощенная самой природной болью.

Восточный архетип образа Ока очевиден. Глаза осуществляют акт зрения, некую внешнюю прагматику. Око – орган созерцания. Созерцание же по своей сути мистично; в этическом плане оно опирается на недеяние. Не случайно «третий глаз» просыпается у просветленных. (У В. Бибихина я наткнулся на такое наблюдение, взятое им у Шопенгауэра, очарованного Упанишадами: «Из всех живых существ, только с разной степенью ясности, смотрит «вечное око мира», ewige Weltauge, которое не возникает и не уничтожается с возникновением и уничтожением живого существа, потому что принадлежит не приватно ему, а его началу, самой жизни, которая ведь не умирает со смертью особи. Вечное око мира видит в свете идей, а вернее мир идей видит в нем сам себя». Насчет «мира идей» я не уверен, но наша потаенная сущность в любом случае причастна вечному оку мира, ибо наше «я» – интеллектуальная иллюзия.) Потому-то и сон, в который погружается Рильке в автоэпитафии, – сон Ничейный. И к тому же это сон абсолютно внеличностный, сон самой кротко-растительной энтелехии. Аналогии из чань бессчетны. Вспомним мастера Банкэя (XVII век), который постоянно говорил об Оке Дхармы. У просветленного существа это Око открывается вполне. Оно в полном смысле слова видит то невидимое, что и есть подлинно реальное, соритмичное нерожденному сознанию. Для Рильке проблема соотношения созерцания (созерцательности) и реальности любовного чувства была в одну его эпоху истинно проблемой. В конце концов созерцание победило, ибо поэт постиг высшую форму его наполненности.[1 - У одного из отцов православия, у Симеона Нового Богослова читаем: «Ибо сколько отстоит восток от запада, столько богословие (созерцание) выше покаяния…» То есть выше даже покаяния. И далее подробное разъяснение того, что созерцающий похож на человека, пребывающего всегда «близ царя».]

Но и еврейский мистицизм трактует Око вполне в поэтическом духе. Вот, например, как хасид XIII века Моше Азриэль описывает Бога: «Он один в мировом пространстве, ибо Он заполняет собой всё пространство и всё во вселенной, и нет для него никакой преграды. Всё в Нем, и Он зрит всё, ибо Он весь зрение, хотя и не имеет глаз, так как способность зрения заложена в Его собственном существе». То есть Бог и есть Око. Так что когда Рильке пишет, что хотел бы родиться в Оке напротив розы, то он делает мистико-поэтическое признание.

Вспоминая свой детский опыт, я сразу встречаюсь со взором вещей, а не только птичек, жуков или цветочков. Одно из сильнейших потрясений – взор кувшина, стоявшего с незапамятных времен на кухонной полке в отчем доме. Мы смотрели потом друг на друга изо дня в день. Надо ли говорить, что природа была в те годы для меня тотально зрячей. Она созерцала меня так же, как я её. А чуть позднее я заметил, что и лес, и река, и озеро, и болотце занимаются то ли философствованием, то ли медитацией. Так приходило понимание иллюзорности границ. Конечно, оно приходило и из других опытов, Око было лишь одним из них, хотя едва ли не важнейшим.

Поворот дыхания

1

Опыт жизни сам по себе есть приглашение к познанию красоты иного уровня, когда все надежды на гарантированность «обывательского» благополучия давно преодолены и когда ты прижат к уходу как к единственно подлинному измерению. Только тогда познается живая жизнь камня как запечатленная космическая боль и только тогда познается другой в качестве реального существа.

Именно это давало Целану энергию для побуждения себя к «повороту дыхания». Дышать не так, как дышит тлетворная цивилизация. Задавая себе вопрос, в чем же суть чаемого поворота, он писал: «Кто готов лишь оплакивать Миндалеокую красавицу, тот в то же время и убивает ее, еще раз погружая Миндалеоко-прекрасную (погружая еще глубже) в забвение. – Лишь если ты со своей сокровеннейшей болью придешь к кривоносым, горбатым, а еще к загнанным и изуродованным мертвецам Треблинки, Аушвица и других мест, лишь тогда ты встретишь и Око, и его Эйдос: Мандорлу…» Сильнейший посыл супротив всех эстетик. Крест. Ведь мандорла – сердцевина сущего. «Богословствующее» созерцание (а кто поэт, если не славящий бога созерцатель?), поименованное Целаном как Око, пребывает не с силой, не со здоровьем, не с победительностью. В стихотворении «Мандорла» (на внешнем уровне термин означает миндаль, на внутреннем – свечение вокруг Христа или святого человека) эта драма разворачивается так:

Миндальный орех – что в нем в пребыванье?

Ничто.

Только Ничто в миндальном орехе.

Там оно неуклонно.

В Ничто – кто же там, кто? Царь.

Царь в пребывании, царь.

Он там неуклонно.

Локон еврейский, седым ты не станешь!

А твое око – куда оно, око?

Око твоё препоной встает миндалю.

Твоё око препоной Ничто восстает.

Восстаньем Царю.

Восстает твое око восстаньем.

Человеческий локон, седым ты не станешь!

Царственно-синий,

пуст миндальный наш танец.[2 - В тексте книги я даю другую, альтернативную транскрипцию этого стихотворения. Думаю, что оба смысла суггестивно проникают друг в друга.]

Сущность Ока (богозрения) – миндаль как концентрат-символ горечи и человеческой духовной стойкости, а также страдательность Сына, чье основанье, чей дом – измерение сакрального. При этом никаких сентиментальных обетований: во внутреннем просторе ореха – Ничто, однако Ничто всепотенциальное, рилькевское Ничто. Ибо Сын-царь как раз в этом сакральном Ничто. И в то же время твое око колеблется, оно хотя и в движении к царю и к Ничто, но вне тотальной кротости и смирения. Здесь еще нет полного послушания. Дух порой провисает в колебательности.

Наше современное зрение, будучи парализовано иллюзорным эго, восстает против сущности космоса, против «пустотного» центра миндально-горчащего ореха Вселенной. Оно отвергает Царя (астральную светимость), царствующего в чистой бытийной процессуальности. И это подлинная трагедия культуры. Наше восприятие шарахается даже от ответственности наблюдения за свершившейся ментальной катастрофой. Целан не дает себе такой поблажки. Вот «Валлийская элегия» (1961 г.), написанная в швейцарской Монтане, поблизости от Мюзота и Рарона и завершающаяся жестом обращения всего сказанного к могильному топосу Рильке. Образ Ока раскрывается в элегии во всей полноте. Вначале поэт вспоминает чудесную ночь на черноморском побережье, пережитую в юности. Где царствовала «царица Вагина». «Мы лежали, о, мы лежали. / Я плыл этими нашими ночами в Оке, / к твоему оку плыл я…» Центр элегии тем не менее – описание Бухенвальда и Маутхаузена. «Мытные дворы и мытных дворов потусторонность. Тысячи лестниц…» Каменных лестниц в каменоломнях. Шаг заключенных,

что мимо и мимо, там Око, другое,

в корнях пребывало, в системе корней

и клубней, видевши

пашню, о – там растенье,

знаешь,

там оно суще,

оно поднимается лишь

из яичка еврейского,

кто созерцал это,

если он снова это увидит,

увидит себя самого,

враз ощутит, как душа расцветает

в оке души его, в Оке…

Властвует образ Ока, пребывающего в корневой системе растений. Конечно, это око провиденциально-изначально и жизнехранительно. Нельзя не заметить, что здесь Целан следует основополагающей интуиции Рильке о боге, живущем в корнях. (Потому мы и безбожны, что разукоренили себя, позволили подрезать себе корни, предавшись болтовне о «мировом гражданстве». На каком языке будут писать стихи поэты, когда человеческие атомы сольются в единую мировую «просвещенную» толпу? Разве случайно то, что поэзия непереводима, но слита с сущностью корневого языка, казалось бы столь этнически-частного и не универсального?)

2

В молодости Целан писал: «Разумеется, есть люди, которым известно: человеку можно подарить цветок. Но много ли тех, кто знает еще и другое: человека можно подарить – ну, скажем, гвоздике? И что? бы они посчитали более важным?» Здесь достаточно только заменить гвоздику на розу. Всё это словно бы прямо вырастает из Рильке, не только из его понимания космологического равенства всех без изъятия «внутренних-мировых-пространств», понимания того, что мир бесконечноцентричен, но и из парадоксальной догадки о превосходстве цветка над современным типом человека, отринувшего тайну тотальной свято-фалличности бытия и объятого пустейшим географическим любопытством. Кто постигнет божественную тайну спермы, пишет Целан, тому Господь (нигде не называемый прямо, но всегда символически табуированный: Никто, Ничто, Царь и т. д.) подарит цветущую душу, вдвинув ее в Око его собственной души. Космологическое событие, возможное лишь в измерении, где ничто не сугубо внешне и не сугубо внутренне: целостность, неразделенность.

Завершая свои размышления о сущности Поворота, Целан пишет: «И тогда (встретив Око и его Эйдос. – Н.Б.) войдешь своим онемевшим умом в пребывание в паузе, которая и даст тебе вернуться в сердце твое, хотя и не сможешь ничего об этом сказать. Речь придет позже, изнутри внутрь. В этом “позже”, в этой паузе возврата, заключенной в нем, в ко?лонах и морах и обретет завершение слово твое. Сегодня стихотворение – поворот дыхания, кромка времени и поворот души, по этим признакам ты и узна?ешь его…»

Рильке называл сердце поэта великим магистром отсутствий, то есть тех же самых чистых пауз, опытов безмолвия. Встретив вечное Око-мира, то есть коснувшись зрящей праосновы, человек входит вдруг «онемевшим умом в пребывание в паузе». Сам язык, в той мере, в какой он интеллектуален, разъединяет. Наш ум есть непрерывно работающая машина разъединения, обособления, формирования иллюзии (почти) абсолютно изолированного Я. (Вот почему в архетипе современного человека непреходящие раздраженность и насилие). Морок и мрак (омраченность) именно в этом. Но в момент медитации касания Ока ум прекращает свою работу: немеет, и поэт фиксирует этот великий просветляющий момент вхождения в паузу и пребывания в ней. Момент этот великий, поскольку дает возможность поэту «вернуться в сердце своё». «Но ты не сможешь ничего об этом сказать». Язык (в том числе язык словесного искусства) разъединяет; соединяет молчание, тишина. Вот почему главное в стихах происходит в паузе возврата. Возврата куда? В свое сердце. Но это и есть то сердце Рильке, что названо им великим магистром (дирижером) отсутствий.

У поэта, прорывающегося на свободу из плена интеллектуальной матрицы Я, есть возможность остаться в тишине безмолвия. Он и остается там на время «паузы». Однако пауза заканчивается, ибо просветление поэта (прорыв из тьмы «я») никогда не бывает полным, соответственно поэту важно закрепить в слове новый опыт, опыт «поворота дыхания, поворота души». После целящего карантина молчания, «онемения», после очищения безмолвием все же наступает час и минута возвращения к речи. Как же она приходит? Целан пишет: «Изнутри внутрь». Речь приходит не как «словесное искусство», а совершенно приватно. Ведь суть словесного искусства есть обольщение, очаровывание, так или иначе изыскивание аплодисментов. Совершая поворот к сердцу, Целан замыкает стихи в новом, космического свойства пространстве. В пространстве не антропологическом.

Новые стихи Целана не домогаются контакта с читателем. Точность фиксации поэтом переживаний и спонтанных мыслеформ своего сознания приводит большей частью к криптографичности, где читателю предоставляется право идти любыми путями. Либо улавливать смысл, как мы улавливаем смыслы орнаментов, сочетания теней, россыпей камней, шумовых уличных сонат и симфоний, морских ветров, птичьих бесед, иноземно-антропоморфных бормотаний. Ассоциативные тропы так или иначе заведут нас в тайгу или выведут из нее. В сущности, нам дается возможность послушать иной тип дыхания. Смыслы которого все равно непередаваемы. Да и разве может поэт выявить смысл самого себя?

В каком-то плане стихи Целана фиксируют конец поэзии как искусства желания пленять и пленяться. Ни звуковой обольстительности вкупе с пафосом, ни интеллектуального жонглирования. Любой из трех традиционных путей поэзия Целана отвергает и потому остается на подзолистой почве цивилизационного пепелища. Имеем, что имеем. Имеем пепел, имеем громадную эстетику и сотни миллионов убиенных и пожранных плюс несокрушимое онемение сердец. Имеем монбланы цинизма и самолюбований. Вот почему словесное искусство отвергнуто. Осталось «вслушивание и послушание». Следовательно, и читатель не должен искать в его стихах словесного искусства. Ты попадаешь в приватную келью. Корабль монаха разбит бурей, а сам он выброшен на остров, где живут каннибалы. Укрывшись в келье, о чем он будет делать заметки, зная, что каннибалы расселились по всей земле?

Поэзия Целана пытается зафиксировать конец поэзии как той чары, которая привыкла эксплуатировать бессовестность. Конец искусства как лукавого самопревознесения анонимом своей измышленной «личности» на дороге искания славы.

3

Не прошел Целан и мимо знаменитейшей строчки Рильке в финале реквиема по графу фон Калькройту: «Кто говорит о победе? Выстоять – вот наша доблесть!» (Или: «Не до побед здесь. Выстоять – победа!») Даже сверхскептичный Г. Бенн признавался, что «этот стих мое поколение не забудет никогда». В набросках к речи «Меридиан» Целан писал: «Я кое-что испытал… Выстоять – это все же еще не “всё”; у меня была нечистая совесть; я искал – не назвать ли это так? – свой личный поворот дыхания…» То есть надо было двигаться внутри своей личной экзистенции, где «нечистая совесть» вопила. И все же именно стойкость (выстоять!) неизменно оставалась одним из осознанных императивов Целана. Даже в своем последнем (от 12 апреля 1970) письме к своей израильской возлюбленной Илане Шмуэли поэт писал о своей «благодарности за твои обо-мне-помышления, за твоё ко-мне-чувствование, за твоё вместе-со-мной-стояние…» Здесь речь не только о нравственно-метафизической стойкости как реализации проекта Возврата дыхания, но и о стойкости стояния между безумием «нормы» и безумием непрерывного вслушивания в «потустороннее», которое его странным образом влекло. Назвав поэзию «бренным, небесно- и сердечно-серым, проросшим дыханием языком времени», Целан писал, что этот язык «спасает в конечном счёте и “словесное искусство” своей трансценденцией, своим заходом и выходом по ту сторону; для него “Высшее” отнюдь не ограничивается тем, чтобы Выстоять».

То есть Целан полемически настаивает на том, что помимо чисто психологического «выстоять» есть право и возможность сделать нечто большее посредством дыхательной тайны «сердечно- и небесно-седой (подзолистой) речи»: совершить прорыв «по ту сторону». В материалах к «Меридиану» более прямо: «Главное – выстоять: когда-то это было строкой стихотворения, ныне же стало цитатой; а цитаты – нечто большее, нежели чужеродные тела, которые (мы это чувствуем медиумически, то есть в силу своего медиаторного, медиального положения) устремляются к нам…» Цитата должна была быть растворена в его личном новом опыте. Но это и есть творческое поведение.

Собственно, полемика Целана с цитатой из Рильке есть отчасти недоразумение, поскольку во внутреннем космосе Дуинского отшельника максима «не до побед здесь; выстоять – победа!» была не просто и не столько проповедью стоического мужества перед ударами и вульгарным напором свихнувшейся эпохи, сколько констатацией того, что сам настрой на победу или победительность есть ошибка. Рильке настраивает себя в унисон с богом Орфеем, чья женственно-принимающая природа устремлена к растворенью в сущем, но ни в коем случае не к борьбе. При верной настройке сознания человек, постигший иллюзорность своего «я», становится неуязвим для любых форм агрессий, для всех попыток вовлечь себя в ту или иную форму соревновательности.

Конечно, отнюдь не только Адорно полагал, что после Освенцима и ГУЛАГа нельзя уже писать стихи; то есть писать их прежним способом. Райнеру Рильке для его духовной революции даже не нужна была и первая мировая война, её чудовищный опыт был излишен. Однако кто обладал метафизической чуткостью Рильке? В России человеком такого уровня интуиции был, например, Тютчев, чей тон уже был «знающе» сух. На Целана оглушающе подействовало убийство его родителей в 1942-м в немецком концлагере на Украине, а затем выдвинутое против него обвинение в плагиате, тиражированное немецкой прессой. Через эти «толчки судьбы» он, вероятнее всего, и вышел на открытия Рильке. Похожий опыт выхода из «объятий» старой лирики, где музыка «чистой художественности» была главным критерием, проделали и другие (сравнительно немногие) поэты. У нас в России можно насчитать с полдюжины достойных имен. У этих поэтов при абсолютно разных стилевых системах, есть общность «нейтралитета» как принципа самостояния, сдержанная, почти скорбная эмоциональность, некая новая форма отрешенности, с сухой отстраненностью от всех возможных зовов старой эстетики. (Вспомним Геннадия Айги). В этой поэзии действительно новый тип дыхания, идущий из глубинного осознания реально-новой ситуации человека в мире. Человеку уже нечем обманываться и обольщаться. Ныне героизировать или поэтизировать образ человека было бы либо слепотой, либо формой идиотизма. И в зеркале художник видит то, что есть, а не то, что «непременно наступит». Ничего не наступит, будущего у нынешнего homo как у некоего социального проекта просто нет.

Не было его, впрочем, и у Целана, неотвратимо сходившего с ума. В этом он продолжил «традицию» Гёльдерлина, Батюшкова и Тракля.

4

Однажды Целан сравнил стихотворение с рукопожатием. Однако у него немало и других определений поэзии. Скажем: поэзия – разновидность бутылочной почты. То есть последней записки, которую выброшенный на необитаемый остров пишет, ввинчивает в бутылку, закупоривает и бросает в море в зыбкой надежде, что, быть может, кто-нибудь когда-нибудь ее найдет и прочтет строки пропавшего-без-вести. Рукопожатие ли это? Покуда бутылочная почта работает, есть занятие, сам ее ритм, есть смиренная самодисциплина, есть молитвенная кротость, ибо в самой идее бутылочной почты скрыт архетип нашего общения с предвечным Никто, живущим в предвечном Нигде. Все мы поодиночке выброшены на свои необитаемые острова.

Но «острова» – это даже слишком поэтично. Напомню одно место из интервью поэта: «Мой читатель может понимать меня только отдаленно, <…> он все время хватается за прутья разделяющей нас решетки…» В противовес ставшему банальным славословию языку Целан понимал таинственно-темную природу языка, разлучившего когда-то людей с внеязыковым чудесным интуитивно-мистическим пониманием, когда воистину весть шла «от сердца к сердцу» (завет Будды, сохраненный в эзотерике чань, великого хранителя чудотворного молчания). Решетка языка есть решетка тюрьмы, где все мы сидим по своим одиночным камерам. В этом более глубокий смысл «бутылочной почты». Словесность способна так морочить людям головы, что они готовы ненавидеть друг друга эоны времен, делая войны вещью обыденной. Человеческий язык давно стал великим насильником, он сплошь и рядом массово уродует ментальность и сознание людей. Насильниками стали не только ораторы и политики, вся армия пропагандистов, но даже филологи и поэты, когда они обожествляют свое красноречие и возводят искусство красиво говорить к дару богов. Истинная поэзия (понимающая коварное двуличие языка) предлагает вариант «ангельского языка», однако это не имеет ничего общего с тем, что привычно связывается с похвалами типа: красивое стихотворение, прекрасный сонет и т. д. «Каждый ангел ужасен» – свидетельствовал Рильке. Ангел обдает слишком мощными небесными энергиями, он абсолютно лишен той пошлости, из которой человек состоит на три четверти. В черновиках к Бюхнеровской речи Целан писал: «Герметизм, сегодня: закрыться от унаследованного скомпрометированного “Красивого”, чтобы раскрыться уже, быть может, грядущему (но отнюдь не “Удобному”) Правдивому; я бы назвал это надеждой; стихотворение “замирает в надежде” как загнанный зверь…» Удивительно точно.

Величие Целана для меня в том, что, будучи прикован к языку, он в качестве поэта понимал весь ужас этой ситуации. Ни в коей мере не обольщаясь сладкопевностью и «словесным мастерством», всеми этими эксгибиционистскими сказками о настигающих поэта вдохновениях. Ценность опыта Целана для меня в том бунте против словесности как части лживого (фундаментально «зачумленного») культурного порядка, болевое ощущение которого стал сутью его бдительности, ее новой формы, абсолютно необходимой в наше страшное время.