Полная версия:

Парадоксы физики

Парадоксы физики

Анатолий Федорович Трутнев

© Анатолий Федорович Трутнев, 2022

ISBN 978-5-0059-3169-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

На страницах книги изложены результаты исследований парадоксальных странностей физических процессов, явлений, закономерностей, по которым у традиционной физики нет однозначных ответов или даны противоречивые объяснения. Исследования проводились с помощью специально смоделированной системы взаимодействия материи с пространством.

Как известно, физический мир представляет собой совокупность двух основополагающих компонент: материи и пространства. По общепринятой теории Большого Взрыва обе эти компоненты возникли в момент рождения Вселенной. И с тех пор и по сегодняшний день непрерывно взаимодействуют друг с другом. Материя не может существовать без пространства. Она размещается в ней. Пространство также не может функционировать без материи. Её основополагающей субстанцией является энергия, которая способствует её распространению и не дает ей сжаться. Формой их взаимодействия является время, а формой взаимосвязи служит энергия. Такое утверждение подтверждается, следующим, примером.

Материальное тело, получив импульс внешней энергии, начинает движение. Тело имеет определенный объем, поэтому чтобы двигаться, оно должно «раздвигать» пространство, Тело же это материя и при движении она взаимодействует с пространством. Но движение это скорость, а скорость это время. Следовательно, время это форма взаимосвязи материи с пространством. Всякое движение требует затрат энергии, поэтому материальное тело, израсходовав полученный импульс внешней энергии остановится. Но, как известно, энергия не возникает и не уничтожается, поэтому можно предположить, что истраченная телом энергия перешла в пространство и законсервировалась в ней. И это может служить подтверждением, что энергия является формой связи материи с пространством.

По мнению автора, официальная наука при проведении исследований, разработках теорий широко использует материю и уделяет недостаточное внимание пространству. Поэтому чтобы устранить этот недостаток была смоделирована система, с помощью которой и проводились все аналитические действия

Использование базисных принципов этой системы позволяет глубже понять парадоксальную закономерность гравитации и температурных состояний веществ. Осмыслить на принципиально новой основе возможности существования дискретности пространства, а также получить информацию из недр черной дыры. Дать логически обоснованные объяснения странностям электрического тока и электромагнитных излучений.

В книге представлен новый взгляд понятий «странностей» квантовой физики: запутанности фотонов и туннелирования с позиции силовых нитей пространства. Рассмотрено структурное построение молекул воды в различных фазовых состояниях

Книга иллюстрирована рисунками, раскрывающими суть результатов проведенных исследований.

Исследования проводились с использованием физических явлений, процессов фактически происходящих в природе. В подтверждение полученных результатов и выводов использованы данные других авторов, приведенные в публичной литературе.

Книга содержит 7 глав. В каждой главе, представлена определенная физическая сущность и приведены публичные сведения о ней.

Настоящая книга рассчитана на любознательных думающих читателей, в ней приоткрываются новые горизонты физики. Как во всем новом, в ней присутствуют спорные аспекты, исчерпывающие ответы, на которые будут получены со временем.

Глава 1. Парадоксальные закономерности гравитации

Одним, из самых загадочных природных явлений, является свойство материальных тел взаимно притягиваться друг к другу. Первым осознавшим, что в основе этого явления лежит масса тела, был Исаак Ньютон. Он попытался решить эту проблему, описав её математическими законами.

Согласно его теории все гравитационные эффекты обусловлены силами взаимодействия материальных тел. По Ньютону масса тела обладает двояким свойством. В первом случае она инертна (mi) и представляет собой отношение негравитационной силы к ускорению. А во втором случае она гравитационная (mg) и определяет силу притяжения тела другими телами, а также притяжение самим телом других тел. Обе эти величины тождественны друг другу, хотя и получены экспериментально в ходе разных экспериментов и имеют принципиально разную физическую природу.

Теория гравитации Ньютона базируется на силах тяготения, которые являются дальнодействующими и распространяются мгновенно. Она получила признание с момента опубликования и продержалась до 1916 года, когда была заменена, обшей теорией относительности Эйнштейна

Теория относительности, завершенная физическая теория, предсказания которой подтверждены наблюдениями и экспериментами, включающие в себя гравитационное замедление времени, гравитационное красное смещение, задержание сигнала в гравитационном поле. С помощью этой теории, объяснены аномальная прецессия перигелия Меркурия и причины отклонения лучей света в гравитационном поле Солнца. Осенью 2015 года были обнаружены гравитационные волны. Они были обнаружены на детекторах LIGO и зарегистрированы, как прямое доказательство предсказанного Эйнштейном этого явления. Но, несмотря на всеобщее признание, общая теория относительности имеет существенные недостатки. Основным из них считается нарушение закона сохранения энергии и ряд других проблем, поэтому многие физики принимают попытки модифицировать её или разработать новые теории гравитации. К ним относятся теория гравитации Логунова, скалярная теория Нордстрема, теория струн, петлевая квантовая гравитация. Они обладают существенным недостатками, которые не позволяют считать их физическими теориями. Все они построены с привлечением математического аппарата с использованием тензорного исчисления, изобилуют уравнениями. В них физика гравитации практически не просматривается и выглядит как раздел математики

Несмотря на всестороннюю изученность гравитации, по мнению некоторых физиков, физика гравитации в настоящее время ушла не далеко от эпохи времени Галилея. Так, например, закон всемирного тяготения дает возможность, рассчитать с какой силой материальные тела, обладающие определенным количеством массы, притягиваю друг друга. Но совершенно не объясняют сам механизм этого взаимодействия. Теория относительности утверждает, что материальные тела с помощью своей массы, искривляют ткань пространства, но не поясняет из каких частей (нити, струны, кольца и др.) состоит эта ткань. Из этого делаются выводы, на сегодняшний день природа гравитации ещё неизвестна. Составлены отдельные фрагменты физической картины физической сущности гравитации, но полностью она ещё не установлена. Есть отдельные идеи, но полной картины они не дают.

В данной книге сделана попытка дать логическое объяснение некоторым её парадоксальным закономерностям с помощью смоделированной системы, базирующейся на следующих принципах

Методика моделирования

Реалии (R) окружающего мира являются результатом взаимодействия материи (W) и пространства (P).

R = W + P, где W – материя, P – пространство

В смоделированной системе, чтобы глубже понять роль каждой из компонент, материя и пространство были разделены до последних неделимых (гипотетических) частиц и обозначены следующим образом: g —положительно заряженная частица – гравитон, p —отрицательно заряженная частица пространства – простон.

Гравитон это («горячий») сгусток энергии материи, а простон это (холодный) сгусток энергии пространства. Оба сгустка образовались в начальной стадии образования Вселенной. Частицы одинаковые по модулю и обратные по знаку

Пространство в смоделированной системе представлено совокупностями простонов, собранных в «силовые нити», которые, в свою очередь, образуют своеобразную «сеть», равномерно напряженную во всех направлениях за счет сил отталкивания одноименных зарядов.

Материя в смоделированной системе представляет собой совокупность гравитонов, размещенных определенным образом между силовыми нитями пространства. Способами этих размещений определяется все многообразие физического мира.

Все материальные тела (от частиц до галактик) движутся в силовых нитях пространства и деформируют их. Протон сжимает, а электрон расширяет силовые нити пространства. В этом их фундаментальное сходство и различие. Несмотря на то, что протон тяжелее электрона в 1840 раз, у них одинаковые по величине, но разные по знаку заряды.

Энергия является формой связи между материей и пространством. Здесь она выступает в двух ипостасях: энергии материи и энергии пространства. В современном мире все физические, химические, биологические, ядерные процессы, явления, взаимодействия происходят при непосредственном участии обоих видов энергии. Они взаимно переходят друг в друга и служат основой для формирования всего многообразия различных видов материальной энергии и способов их перехода одного вида в другой.

Результаты исследований

Исследования дают логически обоснованные ответы на выше поставленные вопросы

1. Почему инертная масса материального тела, тождественна её гравитационной массе, хотя они получены экспериментально в ходе разных экспериментов и имеют принципиально разную физическую природу?

В рамках смоделированной системы масса тела обуславливает силу сжатия силовых нитей, окружающих данное тело пространства. А инертная масса тела представляет собой силу сопротивления силовых нитей этому сжатию. Поэтому эти силы, а следовательно и массы, тождественны друг другу.

2. Почему стабильны орбиты планет?

Проведенные учеными компьютерные моделирования планетарных орбит с использованием сил тяготения и сил центростремительного ускорения показывают их нестабильность. Потому что сила притяжения изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния, а центробежная сила изменяется линейно в первой степени. Астрофизики объясняют стабильность вращения планет вокруг родительской звезды «эффектом пастуха». По их логике звезда при каждом обороте планеты вокруг неё, подправляет её орбиту. С позиции смоделированной системы этому парадоксу дается следующее объяснение. Рассмотрим это на примере становления орбиты Юпитера вокруг Солнца.

Как известно, любое материальное тело может быть сжато до объема, поверхность которого не могут покинуть даже фотоны. Радиус такого объема тела, называется гравитационным. У всех материальных тел, находящихся в таком физическом состоянии, один кубический сантиметр их вещества содержит одинаковое количество силовых нитей с одинаковой степенью сжатия S0. 1 кубический сантиметр сферы с гравитационным радиусом способен оказывать эффективное гравитационное влияние на материальные тела на расстоянии Kg, а вся сфера соответственно на Rg.

K = 1 / S0, где S0 = 10—31см

Rg = Vg Kg, где Vg – объем сферы с гравитационным радиусом

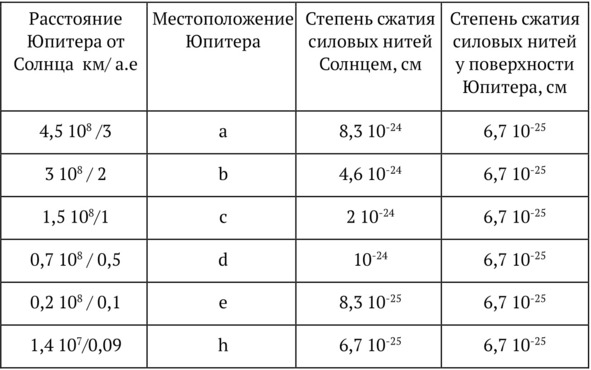

Поэтому каждое тело имеет свой предел гравитационного влияния (Rg) на другие тела, исходя из объема её сферы (Vg) с гравитационным радиусом. В таблице 1 приведены границы эффективного гравитационного влияния Солнца и планет солнечной системы.

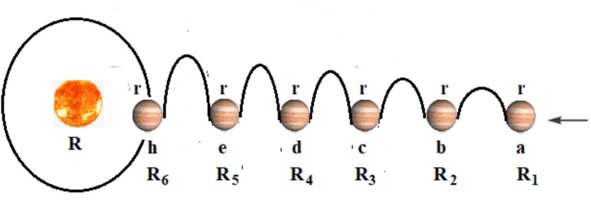

Поясним это на примере тандема Солнце – Юпитер. Масса Солнца в 1000 раз больше массы Юпитера. Степень сжатия силовых нитей на поверхности звезды в 100 раз превышает степень их сжатия на поверхности планеты (таблица 1). Силы сжатия силовых нитей Солнцем и Юпитером убывают пропорционально квадрату расстояния. При гравитационном взаимодействии звезды и планеты, силы сжатия, создаваемые Солнцем, будут притягивать Юпитер, а силы сжатия планеты будут этому препятствовать. А так как первые будут значительно превышать вторые, то планета будет, как бы пританцовывая, сначала медленно, а затем по мере сокращения между ними расстояния, все быстрее будет мигрировать в сторону звезды. Процесс этот будет протекать до тех пор, пока степень сжатия силовых нитей, создаваемых Солнцем, не приблизится к степени сжатия их на поверхности Юпитера. В этом случае планета совершит оборот вокруг своей оси в направлении, в котором вращается звезда, получит поперечную скорость и станет вращаться вокруг Солнца. На рисунке 2 представлена схема миграции Юпитера с места образования до места, где он начинает вращаться вокруг звезды. Юпитер предположительно сформировался за линией льда на расстоянии двух астрономических единиц от Солнца. На таком расстоянии от солнечной системы, по расчетам, проведенным на основе базисных принципов смоделированной системы, степень сжатия Солнцем силовых нитей, составляла 8,3 10—24 см (таблица 1 пункт a). А степень сжатия силовых нитей на поверхности Юпитера выше и составляет 6,7 10—25 см. Эта разница ещё не критическая и Юпитер начал движение на встречу Солнца

По мере уменьшения расстояния до звезды степень сжатия силовых нитей возрастала. В соответствии с проведенными расчетами, на расстоянии 3 миллиона 500 тысяч километров от звезды степень сжатия силовых нитей окружающего Солнце пространства и степень их сжатия на поверхности Юпитера сравнялись (таблица 1 пункт h) и он перешел на орбиту вокруг звезды (Рис.1).

3. Какие факторы определяют первоначальное направление вращения планет и почему Венера и Уран вращаются в обратную сторону, чем остальные планеты солнечной системы и само Солнце?

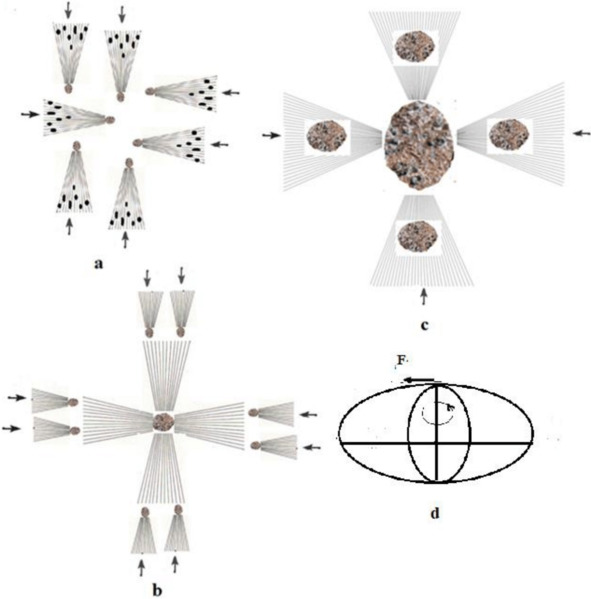

Следует признать, что в астрономии механизм первоначальной раскрутки звезд и планет находится в форме предположений и расплывчатых объяснений. Астрофизики считают, что главным определяющим условием для того, как будет вращаться планета, по часовой, стрелке или против часовой стрелки, является местоположение её в момент рождения. Планета станет вращаться при условии, если она не будет находиться на прямой, соединяющий центр Солнца и центр Галактики, а будет находиться сбоку от неё. И от того, где окажется планета перед Солнцем или позади него, будет зависеть направление её вращения. Этот фактор имеет следующее объяснение. Как известно, полушарие планеты, обращенное к Солнцу, нагревается, а противоположное полушарие остается холодны. Ученые считают, что нагретое солнечным излучением полушарие стремится удалиться от Солнца, а холодное полушарие, наоборот притягивается центром Галактики. Силы эти векторные. Результирующая этих сил направлена в сторону Галактики. Под действием этой силы планета совершает поворот. И направление действия этой силы определяет по часовой стрелке или против часовой стрелки будет вращаться планета. Исходя из таких обоснований, астрофизики объясняют причины отклонения вращения планет Венеры и Урана в обратном направлении от остальных планет солнечной системы и Солнца. Вращения планет Венеры и Урана против часовой стрелки произошло, потому что в момент начала вращения они располагались с левого бока Солнца. В то время как остальные планеты солнечной системы в начале своего вращения находились с правого бока Солнца. Результаты моделирования дают несколько иное теоретическое обоснование этому отклонению. Планеты и их спутники возникли из газопылевой смеси диска, окружающего Солнце. Молекулы газов и твердых веществ, двигались хаотично в силовых нитях пространства диска. Составляющие их гравитоны сжимали силовые нити пространства в направлении своего движения. При этом выделялась энергия материи (тепловая энергия), затраченная на их сжатие. Тепловая энергия сжатия переходила в кинетическую энергию молекул, в результате повышалась температура смеси. Однако повышение её было не равномерное. В одних местах смеси она была выше, а в других её местах она была ниже. В зонах с повышенной температурой молекулы двигались быстрее и сильнее сжимали силовые нити пространства. Молекулы твердых веществ, находящиеся в окружающих их областях с более низкой температурой, начинали движение в направление этих зон. Встречались с находящимися там пылинками и слипались с ними в более массивные образования. Такие уплотнения ещё в большей степени сжимали силовые нити, что существенно увеличивало скорость наращивания их объемов и массы. В результате образовывались местные уплотнения газопылевой смеси. Таких уплотнений на ранней стадии развитии планет было великое множество, которые затем объединяются в одно единое уплотнение метровые глыбы (Рис.2a). Степень сжатия силовых нитей пространства вокруг этих уплотнений и дальность его распространения многократно увеличивалась, а массы их многократно возрастали, В итоге они превращались километровые глыбы планетезимали (Рис.2b). При этом формы планетеземалей динамично менялись. Динамическое изменение формы влекло за собой изменение величин результирующих сил, приложенных к их различным частям. А так как они имели несимметричные формы, то величина результирующая части тела, где сосредоточена была большая часть её массы, доминировала над величинами результирующих сил остальных её частей. Поэтому плантеземали совершали переворот в направлении своего движения и ещё в большей степени сжимали силовые нити окружающего их пространства. В результате миллиарды планетеземалей объединялись воедино и образовывали зародыши планеты. Затем самый массивный из них сжимал силовые нити окружающего его пространство выше, чем другие зародыши и вбирал в себя всю массу остальных зародышей (Рис.2c). Планетеземли, составляющие части зародыша неоднородны по плотности, у них разные массы. Гравитоны, составляющие эти массы, движутся в силовых нитях, окружающего зародыш пространства, при этом возникают силы, действующие в направлении сжатия, направленные от периферии к центру зародыша. При достаточном объеме массы в его наиболее массивной части формируются силы, способные придать ему вращение и сферическую форму. С этого момента зародыш превращается в планету. Направление местоположением её части, где возникает доминирующая сила, приложенная к её оси, достаточная для осуществления поворот. На рисунке (Рис.2d) показано начало вращения планеты.

Таблица 1

Рис.1. Предполагаемая схема миграции Юпитера к Солнцу:

R – степень сжатия силовых нитей окружающего Солнце пространства, r – степень сжатия силовых нитей у поверхности Юпитера.

Рис.2. Стадии образования планет и схемы начала их вращения: a – образование местных уплотнений, b – образование планетеземалей, c – образование зародыша, d – начало вращения планеты, F – сила, действующая на ось планеты, определяющая направление её вращения.

Что же касается противоположного вращения Венеры и Урана в отличие от остальных планет солнечной системы. То этому феномену с позиции силовых нитей можно дать следующее пояснение. Планеты образуются в различных местах диска окружающего Солнце. По окончании формирования они под действием гравитационных сил звезды мигрируют в её сторону. Двигаться планета будет до тех пор, пока степень сжатия силовых нитей, окружающего Солнце пространства, не приблизится к степени сжатия их на поверхности планеты. При сближении планеты со звездой на такое расстояние планета перейдет на орбиту и станет вращаться вокруг неё. При этом если направление вращения планеты и вращение Солнца будут совпадать, то никакого изменения в направлении вращения её не произойдет. При противоположных направлениях вращения планеты и Солнца будет два варианта. Если разница между силами, действующими на обращенной к Солнцу стороне планеты и силами, действующими на теневой стороне планеты, будет существенной, то планета изменит направление своего вращения и станет вращаться, как и звезда. Если разница между силами, действующими на обращенной к солнцу стороне планеты и силами, действующими на теневой стороне планеты будет несущественной, то планета не изменит направление своего вращения. Можно предположить, что Венера и Уран перешли на орбиту вокруг Солнца по второму варианту.

4. Почему все объекты Вселенной, обладающие массой, находятся в непрерывном движении?

Среди ученых существует стойкое убеждение, что всякое движение обусловлено гравитацией и, где происходит движение, там проявляется гравитация. Но, как известно, движение это перемещение тела в пространстве, а для этого необходима энергия. Откуда же в таком случае черпают энергию космические тела? Астрофизики отвечают, что они получают её из пространства. А каким это образом происходит, внятных объяснений не дают. В рабочей гипотезе взаимодействия материи с пространством по этому вопросу имеется логически обоснованный ответ.

Согласно её базовым принципам массы космических объектов (галактики, звезды, планеты их спутники и др.) представляет собой совокупность гравитонов, размещенных определенным образом между силовыми нитями пространства. Они двигаются в них и сжимают их в направлении своего движения. В результате этого сжатия высвобождается энергия пространств (Ep) и переходит в энергию матери, которая порождает силу (F), действующую в направлении движения по формуле:

где Z – разница между конечной и первоначальной степенями сжатия, rн – расстояние между силовыми нитями до начала сжатия, rк – расстояние между ними после окончания сжатия

F= k E, где k = коэффициент пропорциональности

Чем меньше первоначальное расстояние между силовыми нитями пространства до сжатия, тем больше будет выделяться энергии пространства при их дальнейшем сжатии, а, следовательно, и силы, ускоряющие движения разлетающихся галактик. Этим и можно объяснить увеличение скорости расширения Вселенной в настоящее время.

5. Чем обусловлена одинаковая скорость распространения гравитационных волн и электромагнитных излучений?

Фотоны занимают определенное количество силовых нитей пространства. У фотона нет массы покоя. Он обладает энергией. А энергия связана с массой по формуле:

E = mc2

Следовательно, он представляет собой движущуюся массу. Фотоны возмущают занимаемые ими силовые нити пространства. В результате у последних увеличивается амплитуда колебаний и уменьшается расстояние между двумя соседними силовыми нитями пространства. Такие возмущения передаются на большие расстояния. При этом энергия фотона, полученная им при рождении, а это энергия материи, периодически переходит в энергию пространства и наоборот. На взаимный переход, расходуется часть энергии фотона, поэтому возмущения становятся все слабее и слабее и, в конечном итоге затухают. Роль движущейся массы у фотона выполняют энергия материи и энергия пространства. Распространяясь в силовых нитях пространства, фотон совершает три движения: поступательное (прямолинейное), колебательное и вращательное. Осуществляются эти движения за счет перехода энергий материи в энергию пространства и, наоборот. При этом предполагается, что колебательный период фотона меняется по гармоническому закону. Он состоит из двух половин, в которых периодически доминируют энергия материи и энергия пространства. Когда преобладает энергия материи, фотон имеет положительный заряд, а когда энергия пространства, то отрицательный заряд. В целом же фотон нейтрален.

14 сентября 2015 года на двух лазерно интерферометрических гравитационно – волновых обсерваториях (LIGO), официально были зафиксированы гравитационные волны, возникшие в результате слияния двух черных дыр с массами 36 и 29масс Солнца. Столкновение произошло на расстоянии 1.3 миллиарда световых лет от Земли. Одновременно из того же участка неба были зафиксированы и сигналы электромагнитных излучений. Это послужило достоверным доказательством того, что скорость гравитационные волны распространяются со скоростью света. Но, в таком случае встает парадоксальный вопрос. Как это возможно. У них разная природа образования и распространяются они в разных средах. Электромагнитные волны могут распространяться в пустоте, а гравитационные волны это рябь метрики пространства. У традиционной физики на этот вопрос внятного ответа нет. Попробуем дать логическое объяснение этому парадоксу, используя базовые положения системы моделирования

Как известно, при столкновении двух черных дыр с массами 36 и 29 солнечных масс была излучёна энергия эквивалентная 3 солнечным массам. Она вызвала изменение амплитуды колебаний силовых нитей пространства и расстояний между ними, которое распространилось по Мировой «сети» во все стороны на расстоянии 1,3 миллиарда световых лет от источника слияния. Амплитуды колебаний силовых нитей гаснут по мере удаления гравитационных волн от источника их возникновения и уменьшаются обратно пропорционально расстоянию, Как показали расчеты, амплитуда гравитационной волны, а это амплитуды колебаний силовых нитей. Амплитуда волны, достигшая Земли и зафиксированная на детекторах LIGO, уменьшилась и составила 10—21 от первоначальной величины. Это говорит о том, что если амплитуды колебания силовых нитей пространства рядом с источником взрыва составляли 1, то когда всплеск из далекой галактики долетел до Земли, эти колебания снизились до 10—21