скачать книгу бесплатно

Водяной стал одним из любимых персонажей многих сказок, когда он помогает герою, но в подарок просит отдать ему то, о чем тот еще не знает, и это оказывается рожденный в его отсутствие сын.

В весеннее время им приносили в жертву коня, обычно черного. Его покупали всем миром и откармливали, затем опутывали ноги, надевали на шею жернова, обмазывали медом, украшали красными лентами и в полночь топили в реке.

При постройке мельницы тоже следовало задобрить Водяного. Следовало положить зарок, символически пообещав ему подарок. А сам он рано или поздно заберет подарочек, который принадлежит ему.

Каждый стремился с ним договориться, заручиться его благорасположением. Рыбаки несли часть улова, пчеловоды – меда, мельники бросали хлеб. Прощаясь с ним, они снова одаривали его благодарностью, что он не причинял зла, а даже помогал.

УРОК 5 ЧЕРТИ И БЕСЫ В РУССКИХ МИФАХ

Вдруг с противной стороны показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко.

Спереди совершенно немец: узенькая, беспрестанно вертящаяся и нюхавшая все мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пяточком. Ноги были так тонки, что если бы такие имел яресковский голова, то он переломал бы их в первом козачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды; только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста, можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий. А просто черт, которому последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же, с первыми колоколами к заутрене, побежит он без оглядки, поджавши хвост в свою берлогу.

Н. В. Гоголь.

Так появляется это создание в уникальном произведении русского писателя Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством», прекрасно известном каждому из нас.

Черти, бесы, есть в сказках и мифах у разных народов. В знаменитой трагедии Гете «Фауст» Мефистофель играет важнейшую роль, свита Воланда состоит из этих созданий, готовых вступить в схватку с целым миром, но как же все начиналось.

Слово «бесы» очень древнее, оно известно славянам еще во времена язычества. Это были природные духи, которые обитали повсюду, но в отличие от Домовых, могли и приносить людям пользу и вредить. К одним из них обращались за помощью, от других спасались. С принятием христианства они стали злыми и часто беспощадными созданиями.

А вот слово «черт» появилось только в 16—17 веке, и по сути своей эти создания мало, чем отличались от бесов. Так стали называть тех духов, которые переступили черту, нарушили все запреты и склоняли к тому всех остальных.

Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу, и пролетал, как муха под самым месяцем так, что если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапкою. Однако ж, мало спустя, он ободрился и уже стал подшучивать над чертом. Его забавляло до крайности, как черт чихал и кашлял, когда он снимал с шеи кипарисный крестик и подносил к нему. Нарочно поднимал он руку почесать голову, а черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее. Все было светло в вышине. Воздух в легком серебряном тумане был прозрачен. Все было видно, и даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо их, сидя в горшке, колдун; как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки; как клубился в стороне облаком целый рой духов; как плясавший при месяце черт снял шапку, увидавши кузнеца, скачущего верхом; как летела, возвращаясь назад, метла, на которой, видно, только что съездила, куда нужно ведьма… много еще дряни встречали они.

Н.В.Гоголь

БЕСЫ В БИБЛИИ

Если же заглянуть в Библию, то и там есть упоминание об этих созданиях.

После сотворения мира между ангелами нашелся один, из гордости не желавший подчиниться, он хотел все устроить по-своему. К нему перешли и другие ангелы. За бунт они были изгнаны с небес. Архангел Михаил победил в схватке с Сатаной. Проигравшие были выброшены на землю и в преисподнюю – в ад. Они и стали его свитой.

По другой легенде и Дьявол принимал участие в творении мира. Сатнил, отвергнутый богом, сотворил землю, и все на ней устроил, и объявил себя властителем. За это он и был отправлен в ад. Он слепил человека, но оживить его не смог, бог вдул в него душу и жизнь, потому тело его в землю идет, а душа на небеса поднимается.

И люди объясняли такое количество неустройств, недостатков на земле именно вмешательством дьявола. Но иногда их рассматривают, как часть божественного замысла. Бог посылает людям испытания, наказывает за прегрешения.

Считалось, что сам человек зла не творит, пока его не склонит к этому бес. Но тот избирает только тех, кто был готов к подобному злу. И являются пред ними те, кто способен обрести человеческий облик, но всегда мелкого размера, коротконогие и рогаты, иногда синие или черные, с хвостом и копытами. Рога у них – могущество и гордость, хвост – лукавство и хитрость, когти – хищничество, их волосы всклокочены, иногда они лысые.

Как и ангелы, бесы невидимы и могут появляться в любом месте. Даже в церкви и монастырях, в любое время, чаще всего в полночь, но остаются на земле только до первых петухов. Они опасны, потому что принимают любое обличие: змеи, жабы, козлы, мыши, драконы, а могут не отличаться от людей, принять облик мужа друга, хорошо знакомого человека. Но чаще всего бесы оборачиваются черными псами, котами или воронами. Могут быть иноземцами и иноверцами. К бесам были причислены языческие боги и духи. А народные развлечения с музыкой и плясками стали относиться к бесовским. Так запретили скоморошьи потехи, хотя люди этому яростно противились.

Бесы стали распространителями зол и бед, глухоты, слепоты, головной боли и умопомрачения. Все грех и пороки людские им причислялись: пьянство, обман, гордыня. Когда было принято христианство, чаще всего испытаниям подвергались священники. Бесы усыпляют и запутывают мысли, они не давали спать, шумели и гудели. А молитвы помогали только на короткий срок.

Сатана посылал скоморохов, чтобы отвратить людей от веры, а они плясками да срамными песнями увлекали за собой людей. Колдуны, знахари, и волхвы были их верными и преданными слугами издавна.

Любимая забава бесовская – ссоры и оскорбления, а к этому чаще всего побуждало пьянство, когда загораются внутренности, на лице огонь, язык деревенеет, а ум скудеет. С таким человеком бес может делать все, что ему захочется. Но у бесов есть одна слабость – они не могут знать мыслей человека, потому и приписывают ему то, чего никогда не было, и ошибались, когда встречались с людьми сильными и твердыми. Человеческая душа – вот что хотели они заполучить. И ради этого готовы были на многое.

Все наши беды и горести объясняются вмешательством бесов. Наши предки верили в то, что они могут вселяться в человеческие тела. Таких людей называли бесноватыми. Они тяжело болели, чаще душевными болезнями, буянили, совершали дикие поступки. Христос исцелял их.

На Руси их называли кликушами, они вопили, катались по земле.

Вмешательством бесов объясняли и распри между князьями, нарушение родственных отношений, братоубийство. Часто они вмешивались в дела людские и много бед натворили.

НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ

Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых, и теперь еще можно найти в Т… церкви его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на стене церковной в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день страшного суда, с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа; испуганный черт метался во все стороны, предчувствуя свою погибель, а заключенные прежде грешники били и гоняли его кнутами, поленами и всем чем попало.

В то время, когда живописец трудился над этой картиною и писал ее на большой деревянной доске, черт всеми силами старался мешать ему: толкал невидимо под руку, подымал из горнила в кузнеце золу и обсыпал картину; но, несмотря на все, работа была кончена, доска внесена в церковь и вделана в стену притвора, и с той поры черт поклялся мстить кузнецу.

Одна только ночь осталась ему шататься на белом свете; но и в эту ночь он выискал чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу. И для этого решился украсть месяц.

Н.В.Гоголь

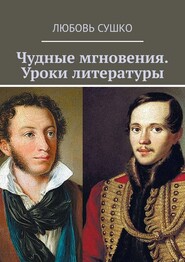

УРОК 6 А.С.ПУШКИН «БЕСЫ» ИЛЛЮЗИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

Наверное, отношение каждого русского литератора и художника к язычеству и христианству особенное, но именно в поэтических творения и видны яснее все те противоречия, которые существовали в их душах.

Ведь всем известно, что в поэтическом тексте автору некуда спрятаться, здесь поэт является нам таким, каков он есть на самом деле.

И если в реальности он может оставаться неприступным для постороннего взгляда, то в своих творениях вдруг обнажается перед нами.

В 1830 году в творчестве Пушкина появилось странное и загадочное стихотворение бесы, правда здесь не должно было быть таких проблем как с «Русалкой», где он совсем уж явно заговорил о язычестве, которое живет даже в душе монаха и душе любого русского человека.

Бесов удалось примирить с христианством, они стали частью новых мифов, но о том ли пытается рассказать нам поэт?

«Бесы» Пушкина определили многое в литературных течениях и направлениях, перед нами уже не забавный и довольно нелепый герой Н.В.Гоголя из «Ночи перед Рождеством», а видения и иллюзии явно языческого мира. В отличие от Гоголя, всегда остававшегося в рамках христианского текста, поэт старается заглянуть совсем в иной мир.

Именно это стихотворение взял эпиграфом к самому жуткому и обличительному из романов Ф.М.Достоевский. Но у него тьма окончательно пала на проклятый мир, у А.С.Пушкина это еще иллюзии, сны, сказки, и страшные видения, где не поймешь, что фантазии, а что реальность.

Но если так зыбка вера даже в душе старого монаха, то, что говорить о поэте, фантазии которого безграничны?

Он знал многие сказки о бесах, ведьмах, русалках, там, где они еще царили в мире и повелевали снежными стихиями.

И когда поэт остается в одиночестве в чистом поле, где бесновалась метель, то чего только не видится ему. Вьюга порождает самые чудовищные видения. А на небесах тучи устроили страшную пляску. Луна кажется невидимкою, она в этом мире едва освещает путь. Мутное небо и ночь – они охватывают этот мир, и в такой темноте появляются толи тени, толи видения. И не случайно путник сбился с пути, а ямщик все очень просто объясняет:

В поле бес нас водит видно,

Да кружит по сторонам.

И они погружаются в жуткую сказку, и перемещается в необычные миры.

Посмотри: вон, вон играет,

Дует, плюет на меня:

Вот – теперь в овраг толкает

Одичалого коня.

Люди оказались в дьявольской ловушке, и никак не могут объяснить то, что происходит вокруг. На глазах у них бес меняет обличие, то кажется верстой, то искрой и все время ускользает, так, что догнать его невозможно. Но это не христианский образ. Неотрывны от стихии бесы были именно в язычестве.

Чем дальше вьюга, тем страшнее становится. Кони то останавливаются, несутся прочь, не разбирая дороги, и понятно, что руководит ими какая – то неведомая дикая сила. Но стоит только приглядеться, и взору открывается жуткая картина:

Вижу: духи собиралися,

Средь белеющих равнин.

И это уже не христианские черти, которых мы видели от творений Гете до Гоголя, а те языческие создания, которые в свое время правили миром:

Бесконечны, безобразны,

В мутной месяца игре,

Закружились бесы разны,

Будто листья в ноябре.

И в такой обстановке, когда границы между мирами размыты, герой заглянул за черту, и видит то, что не дано увидеть обычному человеку. Он видит тот самый мир духов, укрытый от наших глаз:

Сколько их! Куда их гонят,

Что так жалобно поют?

Домового ли хоронят,

Ведьму ль замуж выдают?

Тут уже появляются и другие обитатели языческого мира. Дорисовывается грандиозная картина.

Когда была дописана эта фантасмагория, поэт не мог знать, что пройдет совсем немного времени, и они смогут прорваться в этот мир и заполонить его, подчинив себе. Уже у Пушкина мы не видим ни одного ангела в этой вьюге, герой беззащитен перед бесами. Пока на короткий срок они владеют миром. Они сначала являются к отдельным людям и очень хотят воплотиться, а потом их видит целый город – Москва у Булгакова в романе «Мастер и Маргарита».

Их еще не было в повседневной жизни в пушкинскую эпоху, это только предвидение и предчувствие:

Мчатся бесы рой за роем,

В беспредельной вышине.

Визгом жалобным и воем

Надрывают душу мне.

Но у Гоголя перед Рождеством бес разгуливает по миру. Он заглядывает к тем, кто его допускает к себе, появляется перед ведьмой Солохой, обидевшим его художником Вакулой. Но пока он все время попадает впросак. И вынужден, то прятаться в мешке, то служить героям по мере сил. Но силы их крепнут, бесов становится все больше, и они захватывают необъятные просторы этого мира.

Мчатся бесы рой за роем,

В беспредельной вышине

И сквозь вьюгу или через зеркало, оно находят лазейку, чтобы пробраться в наш мир. Именно об этом пытался нас предупредить поэт.

Но предостережение А.С.Пушкина, как и пророческий роман Ф.М.Достоевского остались незамеченным, бесовской вьюги уже невозможно было остановить

УРОК 7 ВЕРА. ЯЗЫЧЕСТВО. ЗАГРОБНЫЙ МИР В КОНТЕКСТЕ «СКАЗКИ О ЦАРЕ САЛТАНЕ» А.С.ПУШКИНА

К сожалению, мы почти ничего не ведаем о вере наших предков – язычестве. Иначе такой зашифрованной и загадочной не была бы для нас «Сказка о царе Салтане» А. С. Пушкина, и многие ее темные места легко и просто было бы расшифровать.

Мир всегда в любой известной вере делился на три части, так же он был устроен и в язычестве. НЕБО – ЗЕМЛЯ – ПОДЗЕМНЫЙ МИР, где обитают души умерших, были во всех религиях мира.

Смерть представлялась как мрак (помереть, померкнуть, угаснуть), иногда они представляли ее сном – мрак каждого из нас погружает в сон. На долгие зимние месяцы засыпает и природа. Русские богатыри в сказках, когда их оживляли, говорили о том, что они долго спали. Смерть уничтожала жизнь – тело, но оставалась душа, представляли ее иногда в виде крылатых насекомых. Считалось, что она улетала во время сна, а потом снова возвращалась в тело, когда человек просыпался. Иногда наши предки представляли ее в образе бабочки. Человеку не хотелось думать о том, что все закончится, как только он покинет этот мир, и потому у всех народов сохранилась вера в загробный мир. Верили в него и славяне, они говорили, описывая неведомое « там много душ носится туда – сюда по деревьям». И погребальные обряды славян подтверждают наше предположение. А значит, душа могла переноситься из одного мира в другой, обернувшись насекомым, а в могилу человека клали все, что могло бы ему понадобиться в жизни. Живою в погребальной комнате помещалась и его жена, которую он любил, там она и умирала. Если же человек не успевал жениться, то считалось, что на небесах его встретит девушка, которая и станет его женой в вечности.

Иногда верили в то, что душа может оставаться на земле и принимает разные облики, она может превращаться в животных, камни, растения. Русалки, Домовые и другие духи считались тоже душами умерших предков.

По языческому обычаю тело умершего сжигалось, чтобы душа ушла в небо, а пепел собирали и хранили. Они уходили, по мнению славян в неведомую страну «рай» или сад, где вечно светит солнце, и благоухают растения. У славян было и пекло, но не в христианском понимании, где жарят души грешников – это горная область, согревая лучами солнца. Их рай оказывался под землей, там, куда заходит солнце и все погружается в сон и мрак. Туда ведет Млечный Путь, а воздух представлялся им небесным морем, облака и тучи – корабли. И душа должна была одолеть это пространство. Потому и делали деревянную ладью, и в ней только туда и можно было добраться. Туда клали монеты – плату за перевоз в ладье.

Был обычай посмертного венчания незамужних и неженатых. Человеку давали жену или мужа по смерти, они вели там такую же жизнь, как на земле, и возможны были встречи с умершими родственниками. В годину испытаний души снова приходят на землю – тогда мертвые сражаются рядом с живыми.

У язычников не было грешников и праведников, каждый жил честно и праведно, исполнял свой долг, не было беспризорных детей и брошенных стариков, нищих. Мало было желающих нарушить запреты. Но не было и страха, который появился значительно позднее. Языческие боги были добрыми, и не было карающих за грехи божеств. Вот и воспитывали пониманием и добротой. Жили и росли люди под покровительством предков, их охранявших. И через шесть веков после крещения Руси народ молился своим богам и предкам. Несмотря на страшное насилие, не смогло христианство вытравить в душе веру и надежду.

САМАЯ ПЕЧАЛЬНАЯ СКАЗКА А. С. ПУШКИНА

В мифах и сказках мир делится на тот и этот свет. На границе между ними царит Баба Яга. Она собирает души умерших и провожает их в дальний путь.

Если открыть знакомую с детства сказку А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане, то мы и окажемся в таком древнем мире. Не кажется ли вам, что многие вещи будут выглядеть по- иному, если мы будем знать о верованиях славян, так много, как знал об этом А.С.Пушкин. О чем эта сказка? Она и начинается необычно – со свадьбы героев, в то время, как в других сказках свадьбой все и заканчивается. Царь выбрал себе в жены девицу из трех сестер ту, которая обещала родить ему богатыря.

Зависть сестер сводит ее в могилу, при помощи обмана совершается насилие над ней и родившимся ребенком. Но мы не ощущаем этого, потому что наши предки не боялись смерти до такой степени, как мы сегодня, и для них это было путешествие из одного мира в другой. Бочка, в которой находятся мать и ребенок, выброшена в море. Но море скорее небесное, по которому души и переправлялись в ладье на тот свет – в царство мертвых. У Пушкина он называется островом Буяном. Часто остров – в море-океане – это то место, где они и обитали. А в языческой вере Буян – это всегда остров мертвых.

И с этого момента, когда они покинули наш мир, и начинают происходить настоящие чудеса. С самого начала ребенок растет не по дням, а по часам. В мире умерших царит вечная молодость и покой, а времени вовсе не существует. И человек, стариком или младенцем покидая этот мир, обретает вечную молодость, как только пересекает его границу.

Герои добираются до пустынного острова, где только одно дерево – дуб. Кстати, дуб чаще всего и был тем самым растением, по которому души могли подниматься на небо, отсюда и выражение « дать дубу» т.е. – умереть.

Первое, что увидел на острове Гвидон – поединок двух волшебников – коршуна и лебедя. А дева – лебедь – это представительница мира мертвых, в котором она и обитает. Ему остается только вмешаться и спасти лебедя от злого чародея.

Ты не коршуна убил, чародея погубил

– уверяет она его.

От прекрасной девицы он и получает все, что ему необходимо для жизни, о которой младенец ничего не ведает, но на том свете она такая же, как и на этом.

Лебедь в русских сказках

Героиня сказки Пушкина – Царевна- Лебедь.

Поэт слышал от своей няни несколько русских сказок с таким персонажем. Сюжет их сводится к тому, что появляется девушка- птица из потустороннего мира (в другом виде на земле она появиться не может). Сбросив свое оперение на берегу, она купается, а в это время прекрасный юноша похитил ее оперение, которое имеет магическую силу, и она не может вернуться в свой мир. Чтобы вернуть прежний облик, она вынуждена стать его женой. Но при этом она ставит своему мужу условие, которое он не должен нарушать. Он нарушает его рано или поздно. Тогда она возвращает себе одежду и свободу и улетает в свое поднебесное царство, унося с собой весну и солнце. Провинившийся юноша вынужден совершить путешествие на небеса, чтобы добыть брачный венец. Прилагая для этого невероятные усилия, он получает желаемое. Тогда возлюбленная к нему возвращается. Славяне верили в то, что душа способна странствовать по небесам в облике лебедя.

НОВЫЙ МИР ДЛЯ КНЯЗЯ ГВИДОНА

При помощи Царевны – Лебедь князь Гвидон впервые обретает свой мир: город, воинство (тридцать три богатыря), богатство.

Но это только иллюзия того, что человек получает на земле, потому что там, на небесах, эти богатства не нужны. И, желая узнать настоящую жизнь, встретиться с родными, рвется в тот мир князь Гвидон. Но пересечь границу между двумя мирами он может, только обернувшись комаром, мухой или шмелем. Это помогает ему познакомиться с миром и совершить возмездие, наказав обидчиков.