скачать книгу бесплатно

Ну а потом Сельянов ушел в армию.

Михаил Андреевич Сельянов. 1944

Мария Георгиевна Сельянова. Начало 1950-х

Сергей Сельянов. Конец 1950-х

Сергей Сельянов. Начало 1960-х

На съемках любительского фильма про Джона Ланкастера Пека. 1969

Тула. 1972–1975

Тула. 1972–1975

Тула. 1972–1975

С Николаем Макаровым. Фестиваль в пансионате «Алексин бор». Конец 1970-х

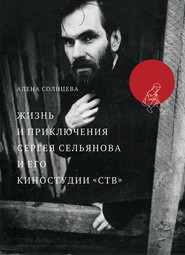

Во время службы в армии. 1982–1983

Глава третья. 1982–1985: Солдат и редактор

Служба в армии

С армией у Сельянова случилась такая неожиданно счастливая история:

«Уходя из Политеха, я был уверен: если поступлю во ВГИК, отсрочка от армии у меня сохранится. Не знал, что она дается только один раз. Когда пришла повестка из Бабушкинского районного военкомата, где расположено общежитие ВГИКа, спокойно пошел и объясняю военкому, что у меня отсрочка, я был настолько уверен в своей правоте, что считал – меня разводят, просто пугают, как любили делать в советское время. Стал спорить, что-то говорить про кино. Военком посмотрел на меня, послушал, видно, добрый был человек: ладно, будет тебе отсрочка. Я вышел в полной уверенности, что мне она и полагается, и только через полгода узнал, что освобождение на самом деле дается только один раз, так что тот майор мне его просто подарил. Когда я закончил институт, мне уже было 25 лет, решил, что идти в армию нет смысла, оставалось всего три призыва до моих 27, я попадал в осенний. Дважды предпринимал какие-то усилия, принятые в то время, но на третий раз беготня эта меня напрягла, ну его, думаю, пойду служить. Противно стало. Это был 1982 год, в Туле я продолжал работать в Клубе кинолюбителей. Поскольку у меня уже было высшее образование, отслужить надо было полтора года. Попал я в Коломну, в ракетную оперативно-тактическую часть, моей военной специальностью было присоединение головной части к носителю – четыре штекера нужно соединить „папа“ с „мамой“, причем защита от дурака стояла мощная: один штекер был круглый, другой прямоугольный, третий треугольный, четвертый квадратный, перепутать невозможно. Работа несложная. Освоил.

Обычно о подобном опыте не только не жалеешь, он бывает и очень полезен, однако через несколько месяцев я решил, что с меня хватит. Мой знакомый по киноклубу Геннадий Распопов мне помог, он снял фильм о летчиках, хороший очень, и у него с тех пор остались знакомые, так что он куда-то позвонил, и меня перевели в студию Московского военного округа, в Лефортово, в Дом офицеров. Руководитель там был штатский, по фамилии Баранов, тоже из кинолюбителей. Прекрасно я там время провел, в том числе „Днем ангела“ занимаясь, ходил в самоволку. Можно было прямо на студии ночевать, я как бы не уходил из части, оставался на территории полка, но и не спал в казарме. У меня была крохотная каморочка, я в ней не очень и помещался. Но – бросил шинель на пол и спи. Так душевней и комфортней».

В Доме офицеров Сельянов сошелся с несколькими своими сослуживцами, ставшими ему друзьями, как он выражается, «в армейских отношениях есть что-то такое, корневое»: Саша Лебедев занимался Музеем московского военного округа, другие тоже чем-то гуманитарным – Слава Бессолов, Володя Болотинский.

Володя Болотинский принадлежал к тому типу людей, который Сельянова особо привлекал. Сам он всегда был и остается довольно закрытым и подчеркнуто рациональным человеком, эмоционально сдержан, жестко контролирует свое поведение. Но тянуло его к людям выраженного противоположного типа, бурлящим, ярким, обаятельно талантливым во внешнем выражении, непредсказуемым, с обильными эмоциями. Хорошо суть такой стихийной одаренности описала Ольга Свиблова, нынешний директор Дома фотографии, входившая в те времена в круг друзей как жена поэта Алексея Парщикова: «В искусстве меня восхищает то, что дает Бог: я условно называю этот подарок „бриллиантом безумия“. Это что-то, что ты рационально породить не можешь, чем владеет кто-то другой».

Этим нерациональным «бриллиантом безумия», но не в искусстве, как Балабанов, а в бытовом и человеческом плане, блистал Болотинский – он был из тех, про кого говорят, «с ним не соскучишься», так же как Коновальчук, кстати. Но у Сельянова осталась от него важная в другом смысле история.

Болотинский, женившись на девушке из Финляндии, уехал туда жить, по основной своей профессии – звукооператор – устроиться на работу не смог, так как не знал необходимого для этой профессии, в дополнение к финскому, шведского языка, и пошел учиться на часовщика. В финской школе часовщиков – серьезном учебном заведении с давними цеховыми традициями, вспоминает Сельянов, «давали такое задание: удерживая в пальцах кусочек металла, нужно было напильником, без помощи тисков, сделать из него идеальный кубик. Невероятно сложно, чтобы все грани были ровные, и Володя говорил, что у него не получалось. Он был упорный человек и всегда хотел дойти до цели, дома тренировался, все пальцы стесал до крови. А мастер делал это на раз, вжик-вжик и готов кубик. Но в какой-то момент вдруг и у Володи получилось. И вот, говорит, я положил его на ладонь, этот идеальный кубик, и понял, что есть Бог. Эта история очень хорошо иллюстрирует протестантскую мировоззренческую систему, в которой труд – и есть главная молитва». Кажется, что этот вывод Сельянов проецирует на собственное мировоззрение и личный этический кодекс.

Три года на «Леннаучфильме»

Служба в армии тем временем завершилась, а фильм еще не был готов, возвращение в Тулу в 1983 году не принесло перемен. Время тянулось медленно, все зависло, Сельянов чувствовал, что ситуация затягивается: «Живу не в Москве и не в Питере, где можно было бы как-то участвовать в кинопроизводстве. В Туле даже сценарии писать нельзя, если ты не маститый сценарист. С другой стороны, в большое кино мне и не хотелось особо, идеологический пресс был тогда чудовищный, и я не чувствовал в себе сил его преодолеть. Чтобы в результате сделать кино, которое не было бы оппозиционным, но было бы твоим, надо пройти путь очень длинный. Исключения редки, и они все случились в пору „оттепели“. А я еще и не режиссер по профессии. Как мне попасть в игровое кино? Слава богу, что был „День ангела“, которым надо было заниматься. Если бы нам удалось закончить его в 1980 году, я тяжелей переживал бы это время».

Тем не менее в феврале 1984 года Сельянов, наконец, обретает некоторую стабильность, получив работу, и – самое тогда важное – прописку в Ленинграде в обшарпанной комнате питерской коммуналки на Обуховской стороне. Теперь можно было жить в городе, где было несколько киностудий, много кинематографистов, и ждать своего шанса. Приведя в порядок комнату и вручную отшкрябав ужасный паркет, привез беременную жену – дочь Дарья родилась в июле 1985 года.

Работу удалось получить на киностудии «Леннаучфильм», организации в те годы весьма солидной, 120 картин выпускалось в год, снимали фильмы для телевидения, киножурналов, учебные для школ, популярные для кинотеатров. Диапазон был широк – от физики до социальных проблем. Там уже работали выпускники ВГИКа, закончивших мастерскую режиссуры научно-популярного фильма у Александра Михайловича Згуриди. С Димой Деловым, Сашей Сидельникововым Сельянов дружил еще во ВГИКе. На студию его зачислили редактором.

Для того чтобы официально попасть на студию, Сельянову надо было воспользоваться правом на распределение: система советского образования предполагала, что выпускник должен отработать три года по специальности. В творческих вузах обязательного распределения по факту не было, но формально его никто не отменял. Поэтому, чтобы получить направление на работу в «Леннаучфильм», Сельянову как молодому специалисту, к тому же честно отслужившему в армии, что повышало его шансы, надо было получить запрос от студии и утвердить его через вышестоящие организации. На счастье, среди компании друзей, работавших на «Леннаучфильме», была Оля Нифонтова, дочь тогдашнего заместителя председателя Госкино РСФСР Глеба Ивановича Нифонтова, который как раз курировал научно-популярное кино, и, как рассказывает Сельянов: «Она замолвила за меня словечко отцу, мы с ним познакомились, поговорили, и я получил добро». Конечно, работа была не та, о которой он мечтал, но и в ней были свои плюсы.

«Я работал редактором научно-популярного кино, что само по себе хорошая школа жизни: быстро становится понятно, как страна устроена на самом деле, как ею руководят. То, что вокруг много лицемерия и не про все можно говорить, я, конечно, и раньше понимал, но в другом измерении, это было умственное понимание, абстрактное. А тут – у меня появился конкретный опыт. Это же был идеологический участок, сценарии утверждались, и в том, что показывать, а о чем умалчивать, было много тонких мест. Мы пытались идти против линии партии, а поскольку везде сидели чиновники, которые боялись, как бы чего не вышло, приходилось придумывать, как это обходить. Стало понятно, что все группируются и что везде господствует система личных, клановых, групповых интересов, которые важнее интересов дела».

Коновальчук выражается куда резче: «Лавочка была еще та, хлебное место, откат 50 %, связи везде, в милиции, в ГАИ», при этом идеологическая бдительность, «все – как пауки в банке».

Вчерашние студенты в этой атмосфере держались обособленно. Товарищ Сельянова и Коновальчука, соавтор «Дня ангела» Николай Макаров, который тоже подвизался на «Леннаучфильме» вспоминал: «В этом огромном коллективе советской киностудии (в штате более 100 человек, сейчас невозможно поверить), все делились „по партиям“, и одна из самых влиятельных возглавлялась режиссером Валентиной Гуркаленко. Она и светлой памяти режиссер Александр Сидельников „затащили“ нас всех на эту студию».

Александр Сидельников действительно считался одним из самых ярких тогдашних документалистов. Уже закончив институт, Сельянов, который тогда за что только не брался, написал сценарий к его дипломному фильму «Пристань» (ВГИК, 1982) по рассказам Василия Белова. Белов возник неслучайно, «добрый деревенский парень» Сидельников был почвенником, поклонником есенинской поэзии, православным христианином, как, впрочем, и большинство его товарищей по студии: «Глубоко православные люди, монархисты молодые пришли в воровскую эту организацию», определяет ситуацию Коновальчук. Работая в области научно-популярного кино, они стали снимать фильмы, где на фоне российских провинциальных пейзажей размышляли про духовные ценности крестьянской России, утерянные в современном мире, про испорченную природу, разрушенные церкви.

Сидельников был одним из самых талантливых, его фильмы заметили, позже он даже получил две «Ники». В 1993 году 3 октября Александра Сидельникова, приехавшего снимать фильм про осаду Белого дома, защитникам которого он сочувствовал, застрелили. Он умер на следующий день от пулевого ранения в больнице.

В ожидании перемен

В 1985 году советская власть казалось еще прочной, но на Апрельском пленуме новый генеральный секретарь Михаил Горбачев провозгласил новый курс на модернизацию советской системы, ускорение социально-экономического развития страны и впервые прозвучало слово «перестройка». Отношение к советской власти среди творческой интеллигенции было тогда в основном отрицательным, но критика шла с разных позиций. Деревенщики, почвенники видели выход через возрождение утопического образа дореволюционной России, с идеализированным самодержавием, монархизмом и православием. Религиозность воспринималась не столько частью личной свободы, но и как оппозиция советской идеологии, альтернативный фундамент для общественной позиции и художественных взглядов.

Готовность быть христианином во времена, когда за посещение храма могли наказать, содержало и сознательный политический протест, желание противопоставить духовной мерзости позднего застоя что-то принципиально иное. Стало модно быть воцерковленным, и, по воспоминаниям Коновальчука, та же Оля Нифонтова активно агитировала своих друзей ходить в церковь, читать религиозную литературу, Бердяева, Шестова, авторов «Вех». В это время активно формировалась новая идеология, искали объяснения происходящему в прошлом. Сейчас это кажется абсолютно несочетаемым, но тогда, в середине 1980-х, протестные настроения заводили людей в самые разные объединения. Вокруг Всероссийского общества по охране памятников истории и культуры (ВООПИиК), например, группировались и любители русской старины, и поклонники иконописи, и сторонники русской националистической идеи. А при Московском отделении ВООПИиК собирались представители и самых радикальных тогда националистических сил. Члены нелегального тогда общества «Память» одновременно боролись и против «жидо-масонского заговора», и против постановления ЦК КПСС о переброске северных рек на юг в связи с понижающимся уровнем Каспия.

Николай Макаров в это время был очень увлечен темой поворота рек и снимал об этом фильм «Земля и вода», который, как писал тогда критик Андрей Плахов, «стал объектом острой схватки между перестроечной критикой, вгиковским официозом и почвенниками-русофилами».

«Тогда это было горячей темой, – вспоминает Сельянов. – Поскольку идея поворота шла от партии и правительства, то, за неимением других способов бороться, противостоять, вокруг этого поворота, как и вокруг ВООПИиК, занимавшегося реставрацией разрушенных храмов, объединялись очень разные люди, которым нужно было свою неудовлетворенность общим положением дел как-то формализовать, найти точку опоры, какое-то конкретное выражение своей неудовлетворенности. Тогда это значило куда больше, чем сейчас, это была честная, правильная деятельность, которая повышала качество собственной жизни».

Как говорит Коновальчук, вспоминая те времена: «В то время иногда вели разговоры коммунальные, дескать, если русский православный, то он из общества „Память“, но все эти дешевые базары были нам до фени. Где-то что-то терлось, просто люди не знали, откуда взялся Сельянов, снял какое-то подпольное кино». На самом деле, Сельянов и тогда не проявлял особого к интереса к церковной жизни, не был прихожанином какого-то храма. Но он и не чуждался разговоров, споров на эти темы: «Меня все это волновало, я этим занимался, и делал это ответственно, готов был тратить время, силы – не вопрос, но по большому счету это не занимало меня всерьез».

Коновальчук относился к этим популярным тогда проблемам более увлеченно, но его, скорее, интересовали фактура, образность, семантика православной культуры. Вместе с Сельяновым они написали сценарий «Странник», где речь шла о наследии «православной мистической традиции, монастырской, монашеской России». Он был опубликован в журнале «Искусство кино».

Позже Николай Макаров снял в 1991 году на «Ленфильме» картину «Старец (Фрагменты жизни Серафима)», навеянную похожим материалом, но она так и не вышла на экраны. Продюсер, несмотря на заступничество кинематографической общественности в лице Сокурова, Плахова, Лопушанского, отказалась выпускать фильм, ссылаясь на неканоническое изображение старца и на то, что фильм нельзя будет продать, и потому дешевле производство закрыть, а материал похоронить. В 2006 году по сценарию Сельянова и Коновальчука собрался снимать фильм Сергей Карандашов, но не получил нужного для исторического кино бюджета, пришлось переводить его на современный материал, и сценарий он писал уже сам.

Какие-то следы этого общего для компании, собравшейся на «Леннаучфильме», увлечения, есть и в следующем совместном фильме Коновальчука и Сельянова «Духов день».

Явление Голутвы

С «Леннаучфильма» началось знакомство еще с одним важным для дальнейшей жизни Сельянова и Коновальчука человеком – Александром Голутвой.

Коновальчук рассказал, как это произошло: он был редактором какого-то очередного фильма о разрушении храмов, снятого его молодыми друзьями, лидером которых он к тому времени себя чувствовал. Начальство сочло материал то ли религиозным, то ли антисоветским, а в это время ждали проверку из обкома, и грянул скандал. Коновальчук понял, что им готовятся пожертвовать. «Ощущал вокруг себя такую узнаваемую атмосферу, из которой следовало, что скоро будут увольнять. И вот приезжает куратор из обкома, молодой человек в очках, смотрит фильм, и заключает: „Материал хороший“. Ситуация мгновенно переворачивается на 180°, и следов увольнения никаких, напротив, все поздравляют».

Этим куратором из обкома и был Голутва. Буквально через несколько месяцев он уйдет из обкома и как номенклатурная штатная единица будет направлен на «Ленфильм» главным редактором, а потом позовет с собой Коновальчука, редактором рядовым. Тот согласится, потому что, по его словам, лишняя десятка к зарплате не помешает. В 1987 году Голутва стал директором студии, и через несколько быстрых перестроечных лет, в 1990 году, предложит Коновальчука на должность главного редактора. К удивлению самого Коновальчука, студия за него проголосует, и до 1995 года он будет работать на «Ленфильме» главным редактором и замдиректора по творческим вопросам.

Сельянов на это назначение сейчас реагирует с добродушной усмешкой: «Миша, помимо чисто художественного дарования, человек исключительно талантливый как личность, и он, естественно, одним своим присутствием оживлял атмосферу, но толку в деловом отношении от него было мало». Что же касается отношений с Голутвой, то они у Сельянова были, как он выражается, «сложносочиненными», однако и довольно тесными, возможно, даже более равными, чем это было положено по статусу, – Голутва все же был начальником, сначала директором «Ленфильма», а с 1999 года и председателем Госкино.

Но в 1985 году до всего этого было далеко. Тогда для Сельянова работа на «Леннаучфильме», помимо возможности жизни в Ленинграде и зарплаты, давала призрачную надежду на занятие режиссурой. Смутно маячил впереди проект съемок четырехсерийного документального телевизионного фильма: «Но было ясно, что это случится не завтра, не послезавтра. Нет, не было депрессии, стоял ровно, но тем не менее это была не жизнь. Не хочу преувеличивать, я только хочу сказать, что три года провел в месте, которое было не совсем мое. Доминанта моего поведения не менялась – я хотел снимать кино, искал для этого возможности, это первое. С другой стороны, мы все еще заканчивали „День ангела“. Это не отпускало, надо было закончить фильм, это было самым главным. А как только мы его закончили, я как раз с „Леннаучфильма“ ушел.

1987 год принес два события одновременно – наш фильм был закончен, и грянула перестройка».

Как всякий эффектный финал, эта фраза спрямляет реальность. История делится на множество мелких фаз. Так, в мае 1986 года состоялся знаменитый революционный V съезд кинематографистов, где председателем был выбран Элем Климов.

Глава четвертая. 1987–1990: Питер, перестройка, премьера «Дня ангела»

Легализация

Собственно, именно с мая 1986 года в кинематографе началась новая эпоха. Все шестеренки еще крутились в прежней системе, но дух перемен изменил самые ее основы. Нужда в новом и молодом, как во всякую революционную эпоху, была настолько сильна, что всех молодых заваливали предложениями, одобряли, поддерживали.

Сам Сельянов тогда был далек от московского кинематографического истеблишмента. Москвичам он казался чужим, зажатым, слишком провинциально-бородатым, от него и его друзей можно было ждать неожиданностей: как выразилась одна дама, «хотелось вилки попрятать», такие они были неформатные. Андрей Плахов вспоминает, что тогда Сельянов «всячески хотел понять механизмы, по которым функционирует столичная киносреда. Лоска еще не было, внешне он походил на сектанта, или народовольца, или разночинца, он, кстати, так и говорил о себе и своих товарищах». Но в Питере уже были люди, с которыми постепенно налаживались отношения.

И вот однажды Семен Аранович и Алексей Герман согласились посмотреть «День ангела»: «Они одобрительно покивали, мы поняли, что вроде все нормально», – сдержанно отмечает Сельянов.

На самом деле фильм настолько понравился Герману, что он согласился прочитать для него закадровый текст. В первом варианте его читал Лев Дуров (тоже, скорее всего, по знакомству, так как с дочерью его Катей Сельянов был знаком через Болотинского). Но теперь то, как это сделал Дуров, казалось слишком профессиональным, специальным, а хотелось другой степени естественности.

Коновальчук, перейдя работать на «Ленфильм», очень быстро стал там своим, его талант, обаяние, открытость быстро завоевали ему признание постоянных обитателей кафе на «Ленфильме», где в основном все дела и делались – сидя за кофе и разговаривая, ленфильмовцы того времени создавали репутации и сочиняли свою новую питерскую волну. Сельянова там поначалу знали мало, но когда молва разнесла слухи о подпольном фильме и он быстро стал знаковым даже для тех, кто его не видел, им заинтересовались все. Настроение было такое – немедленно требовалось новое искусство, новое кино, новый язык. Ситуация сложилась действительно удачная.

Последние приготовления

«Буквально на следующий день после V съезда, по решению нового руководства Союза, была создана Конфликтная комиссия по творческим вопросам, – вспоминает критик Андрей Плахов. – Я узнал, что назначен ее председателем, вернувшись из командировки в Тбилиси, куда уехал на следующий день после съезда. Уже там я начал предпринимать действия с целью вывезти в Москву копию запрещенного „Покаяния“ Тенгиза Абуладзе. Легализация этого фильма потребовала нескольких месяцев и стала самой громкой акцией Комиссии. Всего она просуществовала четыре года; ею было реабилитировано и получило поддержку более 250 картин, так или иначе пострадавших от цензуры».

Комиссия составляла обоснование, отправляла документы в Госкино, а там фильмам давали разрешение для проката. Госкино поначалу оказывало сопротивление, но постепенно авторитет общественного мнения продавил многолетнюю привычку, и растерянные чиновники разрешали все. Шутники утверждали, что «в Госкино теперь можно принести непроявленную пленку и получить прокатное удостоверение».

Среди фильмов, снятых большими мастерами и запрещенных или порезанных из-за эстетических, моральных, национальных, ведомственных расхождений авторов с генеральной линией партии, оказался и фильм «День ангела», ставший, «по сути, первым в России большим независимым фильмом, снятым вне студийной структуры и без поддержки государства. То был яркий пример „параллельного кино“ – с крайне условным сюжетом и харизматичными персонажами, среди которых особенно запоминался поэт Алексей Парщиков», – вспоминает Андрей Плахов.

Начались показы, обсуждения, знакомства, общение с профессионалами, с молодыми кинематографистами.

В пансионате в Болшево, где собирались молодые кинокритики для обсуждения фильмов и проблем, новая картина была принята с энтузиазмом. Ее и ругали и хвалили неумеренно. Но было очевидно, писала критик Наталья Сиривля, вспоминая это время, что «„День ангела“ почти единодушно признан рукодельным маленьким шедевром».

Юрий Шевчук вспоминает, что посмотрел фильм, когда его пригласили сниматься в следующей картине Сельянова: «Фильм „День ангела“ меня потряс. Это был совершенно новый язык в советском кино того периода. Это было не похоже на видение других режиссеров. Какой-то свежак, необычный взгляд на мир. Реальный и, вместе с тем, чуть-чуть нереальный. Мне это очень понравилось, и я согласился играть в „Духовом дне“».

Отзыв Алексея Балабанова: «Я до сих пор считаю, что „День ангела“ – лучший его фильм, очень необычный, такой трепетный. Он всем тогда очень понравился, с ним носились, про него писали. Сельянов тогда был молодой, с безумным взглядом. Он, по-моему, не ожидал, что фильм такой эффект произведет».

Внешне Сельянова тогда сравнивали с молодым Достоевским или с Толстым периода Севастопольской кампании; культовый тогда киновед Владимир Турбин про него написал в журнале «Искусство кино»: «Бородат, умное лицо русского интеллигента XIX столетия». Критик Михаил Гуревич вспоминает «запоздалую премьеру, со всей положенной ажиотацией вокруг и мифотворением на ходу; самого Сельянова – вроде как своего по классу, но отчетливо другого, если не чужого, по фактуре-стилю-маске». В общем, и фильмом, и его авторами очень заинтересовались.

Тогда охотно искали цитаты, в связи с фильмом всплывали имена модных тогда Борхеса, Кортасара, Гессе, Пруста, книгами которых зачитывались молодые советские интеллектуалы, коза Куздра намекала на основы языкознания из популярного исследования академика Льва Щербы. Сельянов тогда философствовал: «Но еще важнее в этом ряду для нас мир Платонова с только ему одному свойственным желанием изучить явление словом, свести несовместимые слова, экспериментировать над словом, проверяя, выдержит ли словесная цепочка напор стянутой ею реальности – природной, живой – и обнаруживать, как вдруг из этого „косноязычия“ возникнет и пройдет по всем страницам неповторимое платоновское „Опять надо жить…“ Потому что косноязычие это – прообраз неловкости, угловатости самой жизни, которую всегда „надо жить“, которую жить стоит. Для нас будет радостью, если кто-то в „Дне ангела“ рассмотрит ручеек из бассейна реки Потудань, на берегу которой, может, есть где-то и пристань Макондо».

Фильм стал большой радостью для «своих», но зрители пока его не видели. Владимир Турбин мог только предполагать, какой окажется реакция обычной публики: «Я не знаю, как приняли бы „День ангела“, окажись он в прокате, в необозримых амфитеатрах нынешних наших „Космосов“, „Марсов“, „Планет“. Не исключаю, что вставали бы, уходили бы, хлопая сиденьями кресел. Хохотали бы нервно. И правильно, может быть, поступали бы, потому что „День ангела“ впускает в свой мир не сразу, а лишь постепенно».

Но для выхода фильма в прокат пришлось предпринять еще несколько важных формальных и не только формальных действий. Как вспоминает Сельянов: «Пришлось его пропустить через киностудию, как будто он прямо вот сейчас на ней снят, других механизмов не было. Я сходил в Госкино, показал фильм Коллегии, члены которой молчали как убитые, потому что тогда мнение Союза кинематографистов было настолько авторитетным, что никто не решался ничего возразить. Секретариат СК как малый Совнарком при Ленине, авангард перестройки, самое острие, так что они молча посмотрели картину и приняли решение передать ее на „Ленфильм“.

Помню ощущение от этого просмотра, этот зал, где, как мне рассказывали старшие товарищи, решались судьбы и Климова, и Тарковского, здесь ломали хребты, доводили до сердечных приступов, это была идеологическая пыточная. Я сидел среди обитых войлоком стен, и хотя я человек не особо впечатлительный, у меня было реальное ощущение, что они пропитаны кровью. Такая тяжелая энергия от них шла.

На „Ленфильме“, в Первом творческом объединении, неожиданно выяснилось, что какое-то количество кадров, которые нас абсолютно устраивали, по техническим параметрам – плотность не та, царапина на пленке, – отдел технического контроля забраковал. И это никак нельзя было преодолеть. Еще существовала жесткая процедура приемки, никто не мог перешагнуть через отдел технического контроля, никакая перестройка тут не работала.

Мы-то думали, что нам просто оформят бумаги, и все, но пришлось несколько сцен переснять. Сначала мы думали, что заодно сможем что-то улучшить, но потом решили, что это неправильно, и пересняли один в один.

Пришлось ехать в Тулу. Мы вошли в этот дом, где снимали, в подвал, там по-прежнему лежал мой окурок в жестяной баночке, валялась часть нашей бутафории – машина для изготовления фальшивых денег, какие-то тряпки, ничего не изменилось, как в фантастическом романе, где время остановилось. А прошло семь лет.

Лене Коновалову, когда он снимался, было всего 20 лет, но и он столь же фантастическим образом не изменился: в фильме есть сцены, где встык склеены кадры, на которых ему 20, и тут же сделанные через семь лет, и отличить одни от других я сам не могу. Ну и конституция у него была такая, подходящая».

Часть пересъемки пришлось все-таки осуществлять в павильоне. Его построили на «Ленфильме», чтобы снять сцену с арестом младшего брата, фальшивомонетчика. Съемочная группа тоже была в основном ленфильмовская, чужая. Сельянов вспоминает в связи с этим показательный случай: «Я подошел перед съемкой к декорации, и что-то там поправил, даже прибил, кажется, какую-то деталь. И затылком почувствовал, что наступила легкая такая пауза. Почти незаметная. А понял я, в чем дело, только когда после съемки мне второй режиссер Света сказала: „Так не надо было, зачем вы сами-то поправляли, Сергей Михайлович?“ То есть, я как бы уронил свой авторитет режиссера. Е-мое, подумал я, куда я попал!»

Знакомство с Балабановым

В 1987 году Сельянов поступает на Высшие курсы сценаристов и режиссеров, потому что «нельзя было быть режиссером без диплома. То есть в мае, когда я начал этот процесс, было нельзя. А в сентябре, когда я уже поступил, – стало можно. Режиссером мог стать кто хочет». Но процесс был запущен, документы собраны, зачисление состоялось.

Мастерскую набирал Ролан Быков, у него работала жена Сергея Маковецкого, Лена, с помощью которой Сельянов показал Быкову «День ангела»: «Надо же было предъявить что-то для поступления. Он посмотрел, отреагировал очень эмоционально, позитивно, сказал, что допускает меня к экзаменам».

С «Леннаучфильма» Сельянов уволился – обязательных три года прошло, кроме того, тогда было принято отпускать молодых специалистов повышать квалификацию: «Поселился в новом общежитии ВГИКа на Галушкина, там проживали в блоках – общий предбанничек и две комнатки, каждая на двух человек. В одной оказались мы с Витей Косаковским, в другой – Леша Балабанов с Александром Виленским, которые поступили на документально-сценарный экспериментальный курс. Мы познакомились, и пошло-поехало».

Воспоминания о том, как познакомились Сельянов с Балабановым, у каждого из них свои. Балабанов вспоминал, что уговорил Сергея поселиться вместе, но Сельянов уверен, что было не так: «Я не помню Лешу на вступительных экзаменах, я вообще не помню, как поселение получилось, мне кажется, мы познакомились, когда стали жить вместе. Эти комнаты были одним пространством, мы ходили друг к другу, Витя Косаковский через какое-то время снял квартиру, а я понял, что нет нужды мне тут учиться. Но месяца три ходил на лекции.

Больше всего запомнился Александр Митта. Его занятия должны были идти первой парой, начинались в десять утра, мы пришли, а дверь закрыта. Ну, мы ждем, что сейчас кто-то придет, откроет, а Митта начал орать, да так, что стал багровым: что, дескать, за безобразие, у нас занятия… В общем, видно, что человек в страшной ярости, почти припадок, дальше смерть. Вахтерша перепугалась, кто-то бежит с ключами, роняя их от страха… Наконец, открыли дверь, мы все проскочили внутрь, сели, скорей-скорей. Ну, Митта встал перед нами, тут же вернулся к нему обычный цвет лица, и он, как ни в чем не бывало, абсолютно спокойным голосом сказал: „В начале работы очень полезно на кого-то наорать, а еще лучше – уволить. Можно взять специально жертву на заклание – это дисциплинирует“. Был такой наглядный урок. Я не пользуюсь этим, но эффект бесспорно существует. К сожалению».

Соседом Балабанова по комнате был свердловчанин Александр Виленский, который работал с ним вместе на Свердловской киностудии с 1982 года, они дружили, были ближайшими друзьями, вместе приехали поступать в Москву в 1987 году и поселились в одной комнате.

Балабанов поступил на сценарное отделение, но, как вспоминает Виленский, все тогда хотели быть режиссерами, и поэтому, когда защита первой курсовой прошла очень удачно, «Виктор Косаковский встал и сказал: „Вы же все понимаете, чего мы на самом деле добиваемся. Давайте наш курс преобразуется в режиссерский“. Время было такое, что руководство курсов на это пошло. Выбрали 11 человек, тех, у кого был опыт работы в киногруппах, дали денег, и велели за лето снять небольшой фильм до 20 минут, и тогда мы, мол, посмотрим, сможете ли вы быть режиссерами. Балабанов снял „Настю и Егора“. Работы понравились, и нам дали дополнительный, третий год, после которого мы должны были получить режиссерский диплом третьей категории неигровых фильмов. Это был особый курс, и почти все остались в профессии, что редкость».

О Сельянове Виленский рассказывает: «Сережа учился на отделении игрового кино. Он, насколько я понимаю, как та кошка, что ходит сама по себе, не сильно общался и со своими сокурсниками. Косаковский тогда снимал свое знаменитое кино про Лосева, и скоро отселился, Сельянов приезжал все реже, мы с Балабановым остались в блоке вдвоем. Еще к нам приходил Володя Суворов, наш земляк, который уже закончил Высшие курсы, но жить ему в Москве было негде, и он, по старой памяти, оставался в общежитии. У нас был всегда проходной двор, было весело, дым коромыслом.

Надо сказать, что мастера ставили нам в пример Сельянова, снявшего подпольное кино, от которого они пришли в дикий восторг. Они говорили, что он „готовый режиссер“, что это он должен нас учить, а не мы его, но, тем не менее, он вместе с вами будет учиться. Сергей бывал в общежитии довольно мало, он часто уезжал в Питер, у него вечно были свои дела. Он мне казался человеком довольно замкнутым, интровертным, неразговорчивым. Если ему задать вопрос – ответит, а сам – не станет встревать в разговор. Он не был общительным, как мы с Балабановым, казался дружелюбным, но – держал дистанцию.

Закрытый, остроумный, малоговорящий, очень много думающий, и производил впечатление знающего, глубокого, но не выпячивающего себя. Леша как раз все время говорил и при это всегда начинал с „я“, а Сергей – очевидно молчаливый, слова цедил, и было ясно, что он очень занят чем-то внутри себя, а внешнее – ну оно себе идет по необходимости, не требуя особого внимания.

Мы дружили с „Наутилусами“, они у нас часто бывали, когда приезжали в Москву, пили, конечно, целыми ночами, играли в дурацкие игры, и Сережа в этом принимал участие. Он остроумный человек, шутки шутил, но – компанию поддерживает, а внутренне не участвует. Впрочем, у Леши было другое ощущение, наверное, потому у них сложились близкие отношения».

Сельянов ушел с курсов после первой сессии, говорит, что уступил свое место Радику Овчинникову, который был вольнослушателем: «Я подумал, чего я место занимаю, пусть он получит свой диплом».

Кажется, эти запоздавшие полгода ненужной уже учебы понадобились только для того, чтобы состоялась встреча с Балабановым, иначе как бы они познакомились? Сельянов вспоминает, что «впечатление было бесспорным, обоюдным. Конечно, все на Высших курсах любили кино, хотели в нем работать, но нам сразу было понятно, что мы одной крови. Чувство это тонкое, но очевидно ощущаемое. Нам нравились одни и те же фильмы, мы одинаково их оценивали, примерно одинаково думали, и процесс общения нам доставлял удовольствие. Но при этом мы занимались своими делами.

Когда Леша закончил курсы в 1989 году, перед ним встал вопрос, куда дальше двигаться. Поскольку я жил в Питере, он приехал, он у меня остановился».

Семья

К этому времени Сельянов свою комнату в коммуналке на Обуховской обменял на комнату в квартире на 3-й линии Васильевского острова, где уже поселился Николай Макаров, так что у них образовалась своего рода коммуна, из трех нормальных комнат и еще двух подсобок; как вспоминает Михаил Коновальчук: «Еще была какая-то комнатенка, потом еще комнатушечка, которая стала кабинетом Серегиным, где мы сидели, работали, играли в стрит и выпивали. Квартира была на последнем этаже, над ней – чердак, там можно было мастерскую сделать, станок поставить, но у Сельяныча руки аристократа, ему это не свойственно».

Квартира, где жили две семьи с детьми, была всегда открыта для гостей, посиделок, выпиваний, разговоров, проживаний приезжих друзей. Забота о быте ложилась на жену Сельянова Аллу, но вот ее явного присутствия в профессиональной жизни мужа не было заметно, что многих интриговало. Киновед Марина Дроздова вспоминает: «Кто в те годы, например, часто видел – если вообще видел – его красавицу-жену – с сиреньими глазами то ли из Билибина, то ли из прерафаэлитов, а ведь она существовала – и совершенно внятно нарисовывалась в параллельной реальности».

Параллельная реальность была вполне земной, жизнь с двумя детьми не легка, но Сельянов никогда, ни в интервью, ни в фильмах, не говорил о личной жизни, сознательно исключал эту тему из публичного обсуждения. Такая подчеркнутая сдержанность, как кажется, идет от традиций его родителей. Но поскольку личное кажется всегда самым интересным, здесь – нарушая принцип хронологии, изложено все, что можно узнать о членах его семьи, из открытых источников.

С будущей женой Сельянов познакомился в Туле, где она училась на том же строительном факультете Политехнического. Кинематографом Алла Львовна не увлекалась, но писала для себя стихи и рассказы. Сергей вспомнил, что однажды она дала ему прочесть свой рассказ, он оказался хорошим, и они вместе подумали и решили, что есть смысл поступать в Литинститут, тем более там училось множество друзей и знакомых, так что колея была наезженная. Алла Сельянова поступила в 1980-м, т. е. как раз тогда, когда Сергей закончил ВГИК. Жила в общежитии в Москве. Рано, еще на первом курсе, начала публиковаться в журналах: это было бурлящее революционное время, шел активный поиск новых имен. В том самом 1987-м, когда фильм «День ангела» был, наконец, закончен, у Аллы Сельяновой тоже вышел первый сборник рассказов «Странники» в издательстве «Современник».

Москва была для обоих близким, почти родным городом – оба там учились, да и Тула недалеко, почти рядом, можно было часто ездить, но так вышло, что с 1985 года основным городом стал Питер. Аллу Сельянову в 1992 году приняли в Петербургский Союз писателей, в том же году она стала лауреатом Международного конкурса на лучший женский рассказ, по итогам которого был издан очередной сборник.

Последний по времени сборник рассказов Аллы Сельяновой вышел в 2005 году. В какой-то момент она начала рисовать, и делает это, по свидетельству дочери, очень хорошо. То есть вполне благополучную в плане творческой реализации жизнь жены Сельянов просто выделил в отдельный мир, который не пересекался с его собственным.

Сама о себе Алла Сельянова рассказывает: «Живу на Васильевском острове, за пределы которого выбираюсь лишь по редкой необходимости. В свободное от быта время пишу непонятные стихи, рисую картинки, потихоньку учу итальянский и финский. Интересуют Древний Египет и синергетика. Нравится коротко бывать в разных странах, но всегда хочется вернуться домой, в норку. Самое большое удовольствие получаю просто от жизни».

Никто не знает, что на самом деле происходит между двумя людьми, прожившими вместе долгую жизнь. Возможно, что в семейной жизни Сельянов скопировал родительскую модель – сильный и уверенный в себе авторитетный мужчина-отец, занятый мужскими и безусловно важными делами, а рядом – женственная жена-мать, в обязанности которой входят занятия детьми и бытом. Двое детей: старшая дочь и младший сын, как и в родительском доме, только разница между ними в возрасте много меньше, три года.

Дочь Дарья ныне занимается модой и дизайном, живет в Москве и Лондоне. Ее впечатление о первом периоде жизни родителей в Питере: «Когда я была совсем маленькой, мы жили все в одной комнате на проспекте Обуховской Обороны. Папа всегда печатал сценарии на машинке до глубокой ночи, и я ежедневно засыпала под стук клавиатуры. Он всегда очень много работал, и я мало его видела. В возрасте пяти лет прозвездила три секунды в его фильме „Время печали еще не пришло“. Сознательную жизнь в Петербурге я провела уже на „Ваське“. Дома у нас тусовались Балабанов, Шевчук, Бутусов, Бодров. Они собирались на кухне, играли на гитаре. Сейчас я понимаю, насколько это было здорово, а тогда это были просто папины друзья. Мне нравились их визиты, потому что нам с братом разрешали не спать допоздна».

Сын Григорий родился в 1988 году. Сейчас он сам снимает кино, занимается продюсированием. Его воспоминания об отце связаны с несколько другим периодом: «Помню, как в детстве я сильно хотел поехать с папой в Москву на съемки, а он не брал меня. Не рассказывал о своей работе, из него было сложно что-то вытащить. Я только знал, что он продюсирует: „Брат“, потом „Брат-2“. Мой отец – сильная личность, энергетически влияет на окружающих, и на меня воздействовал невероятно: я замирал, как оловянный солдатик, когда оказывался рядом с ним. Он очень умный, начитанный, масштабный человек. Раньше на меня давил авторитет отца, я чувствовал гигантскую ответственность. Но если так постоянно думать, тогда сам ничего и не сделаешь. Поэтому сейчас я нас не сравниваю».

«Я здесь хочу»

Но летом 1989 года семьи дома не было. Все уехали на каникулы, квартира стояла пустая, и в ней поселился Балабанов. «Он ездил всюду на моем велосипеде по Васильевскому острову. Ему очень понравилось Смоленское кладбище, где он сейчас лежит. Вообще все ему понравилось, и он сказал: „Я здесь хочу“».