Полная версия:

Пазловая философия. Цели – что, как и почему

Виктор Смольский

Пазловая философия. Цели – что, как и почему

Введение

Сколько себя помню, я всегда старался понять причины и следствия происходящего. Уже более 15 лет большая часть моей работы состоит именно в том, чтобы понять, что произошло, почему произошло именно так, и что нужно сделать, чтобы процесс, за которым я наблюдаю, шел стабильно и хорошо. Профессиональный взгляд на процессы постепенно перекочевал и в личную жизнь.

В течение нескольких десятилетий я целенаправленно собирал, анализировал и структурировал информацию. Предлагаемое мной мировоззрение – это практическая работающая модель, созданная на основании того жизненного опыта и знаний, которые мне удалось собрать.

Я долго думал, к какой области знаний лучше отнести мои исследования: к психологии, социологии или философии. Поскольку по принципу пазлов я стараюсь описать происходящие вокруг меня процессы, а через них я стараюсь понять место человека в этом мире и то, как процессы и человек влияют друг на друга, то остановился на философии. А само мировоззрение, построенное по принципу пазла я назвал «пазловой философией».

Итак,

Пазловая философия – система философского мировоззрения, базирующаяся на гуманистических идеях.

Эта философия основана на том, что у каждого из нас существует своя собственная картина мира. С моей точки зрения, нет правильной или неправильной картины мира. У каждого из нас она своя и формируется из знаний и опыта, или пазлов, которые мы собрали в ходе своей жизни.

Пазловая философия объясняет методологию сбора новых пазлов и способ интегрирования их в свою картину мира.

Жизнь – это множество очень сложных процессов, объяснять которые нужно простым языком, иначе наш мозг откажется воспринимать это объяснение. Поэтому информация будет выдаваться небольшими блоками – пазлами.

Это не первая моя книга в серии книг по пазловой философии, но именно она будет первой опубликована. Я объясню, почему. Весной 2022 года у огромного количества людей в России земля ушла из под ног, и появилась неопределённость, которая вызывает страх, панику и огромный стресс, переходящий в депрессию. Люди потеряли точку опоры.

Мы живём во время перемен, а это время возможностей, которые ты, дорогой читатель, сможешь увидеть и воспользоваться ими, если ты не в глубоком стрессе, панике или страхе.

Эта книга – методичка для нахождения опоры, и прежде всего в самом себе, а значит, она может помочь выйти из паники, перестать боятся и выйти из глубокого стресса.

Поскольку все люди разные, и кто-то не хочет тратить время на теорию, то структура книги следующая:

– теоретическая часть: все главы книги, кроме заключения;

– заключение, которое содержит резюме книги и алгоритм конкретных действий.

Цель – что это?

Хотим того мы или нет, но у каждого из нас в этой жизни есть свои или чужие цели, к которым все мы неуклонно движемся.

Цель – это совокупность намерения и вектора приложения намерения.

Иначе говоря, цель – это не конечная точка, а путь, который ведёт нас к пункту назначения. Сам пункт назначения может быть целью, а может и не включаться в цель.

Следует сказать, что разновидностей целей существует достаточно много. Ниже перечислены и описаны цели, наиболее важные и общие с моей точки зрения.

Цели-мишени или абстрактные цели (мечты)

Очень часто можно услышать выражение «вижу цель – не вижу препятствий». Это красивое выражение означает, что я вижу то место, куда я хочу прийти, а все сложности, которые меня ждут на этом пути меня не волнуют, и я не хочу обращать на них внимания.

Иллюстрацией может являться следующий пример. Я вижу вершину Эльбруса из окна самолёта. Я чувствую, что мне нужно покорить эту вершину. Я принял для себя решение: я достигну этой вершины.

Что происходит в моей голове: я вижу себя на вершине этой горы. Я представляю себя радостным от того, что я её покорил. Я представляю шикарный вид, который мне открывается с этой вершины.

Если считать, что покорить Эльбрус – это моя цель, и я её принимаю для себя, то в мозгу включается механизм принятия и реализации этой цели.

Вроде как красиво, просто и понятно, но…

Покорить Эльбрус – это лишь точка в цели. Это мишень. Цель – это путь, который приведет меня к успешному достижению мишени.

Кроме того, принимая себе цель, я вешаю на себя своего рода грузик, который фиксируется в моём мозгу и начинает потреблять мои ресурсы на обдумывание, проработку и реализацию пути к мишени.

Кроме того, мозг начнет стремиться достигнуть мишени в самом ближайшем времени, поскольку у воображения и мышления нет понимания времени, границ и рамок. Мозг начинает считать, что покорить Эльбрус нужно прямо сейчас, и это очень важно.

Кому это важно и зачем это вообще нужно, мозг не учитывает и отбрасывает как несущественную мелочь.

Подобный способ подмены цели мишенями – очень и очень распространённое явление, и мы сами его культивируем. Примеры подобных целей-мишеней: я выйду замуж за олигарха; я куплю себе двухсотметровую яхту; я буду президентом страны; я буду миллиардером; я буду супергероем; я объеду весь мир; я буду супер-мамой; я докажу всем, что я лучший; я докажу всем, что я красивая; и т.д. и т.п.

Если все мы начнём копаться в себе, то обнаружим целый букет подобных целей-мишеней, к которым мы стремимся с детства и порой даже не осознаём, что у нас подобные цели-мишени есть.

Как понять, какие цели-мишени есть у тебя? Нужно просто остановиться и уделить этому вопросу некоторое время: сесть с листом бумаги или создать файл на компьютере, вспомнить и выписать весь список своих целей. Возможно, за один раз это сделать не получится, поскольку часть целей-мишеней находится в подсознании, и они выходят к сознанию только в определенных ситуациях, например, когда происходит что-то аналогичное или связанное с этой целью.

Наличие подобных целей-мишеней само по себе вредно для тебя, поскольку приводит к твоей расфокусировке в действиях и растрате жизненной энергии.

Конечно, если ты хочешь и можешь себе позволить подобную роскошь – то вперед…

Фундаментальные или риторические цели

Мне этот вид целей особенно интересен в силу специфики моей личности. К видам фундаментальных целей относятся, например, такие: я намерен прожить долгую и счастливую жизнь; я намерен оставить после себя наследие; я намерен установить мир во всём мире; я намерен сделать так, чтобы в мире не было войн; я намерен сделать всех людей в мире счастливыми.

Эти цели сами по себе являются результатом поиска ответа на извечные вопросы человечества. В чём цель моей жизни? Зачем я пришёл в этот мир? Что такое счастье?

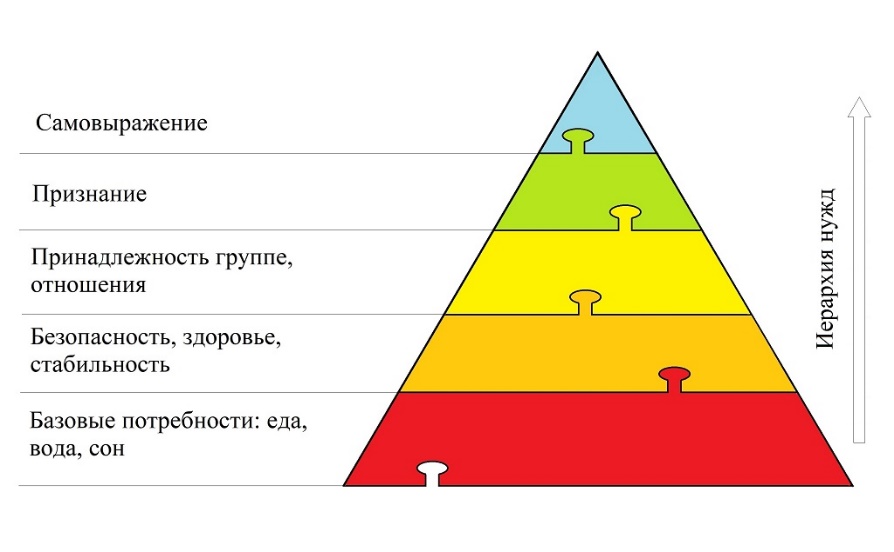

С моей точки зрения, эти вопросы лучше всего включать в свою повестку дня, когда ты уже находишься на высшем уровне пирамиды Маслоу – «потребность в самовыражении» (сама пирамида Маслоу приведена ниже).

Если ты начинаешь ставить себе риторические цели в то время, пока находишься на нижних уровнях этой пирамиды, то есть вероятность того, что ты затормозишь скорость своего прогресса на пути реализации своей генетически заложенной программы – стремления перейти с нижних уровней пирамиды Маслоу на верхний и там оставаться.

В качестве иллюстрации: зачем идти сразу в 5-й класс, если тебе только семь лет, и ты не умеешь даже читать? Иди в первый, ведь когда подрастёшь и освоишь программу первых четырех лет школы, ты сможешь изучать программу 5-го класса, и у тебя не будет разочарования.

Ещё для примера: сравни луч лазера и поток света от лампочки под потолком своей комнаты. Луч лазера – сфокусирован, а свет лампочки рассеивается в пространстве.

Всему своё время и своё место. Также важно, чтобы когда время наступило, у тебя были силы и энергия делать, что должно.

Комментарий:

Слово «хочу», которое некоторые люди включают в тело цели, критически ошибочное, поскольку «хочу» не подразумевает никаких действий для достижения цели со стороны человека, который ее формулирует.

«Хочу» относится не к целям, а к желаниям. Пример, хорошо описывающий слово «хочу» – русская народная сказка, в которой для реализации желания герой говорит: «По щучьему веленью, по моему хотенью…»

При формулировании целей корректно использовать слово «намерен».

Вадим Зеланд в своих книгах «Трансерфинг реальности» очень хорошо показывает различие слов «хочу» и «намерен».

Пирамида Маслоу

Стратегические или основные цели

Стратегические цели – это цепь осознанных усилий и действий, которые создают фундамент твоей жизни и защищают тебя от невзгод на жизненном пути. Примерами стратегических целей могут являться: решение о получении высшего образования или определённой специальности, овладении ремеслом; решение о переезде в другой город или в другую страну. Для некоторых из нас к подобным решениям может относиться решение выйти замуж или жениться…

Это те цели, которым нужно уделять основное время своей жизни. Именно этими целями нужно заниматься и с ними работать.

Если мы посмотрим на матрицу Эйзенхауэра (она приведена ниже), то стратегические цели относятся к разделу «важное, но несрочное». Именно эти цели заслуживают твоего внимания.

Матрица Эйзенхауэра

Тактические цели или задачи

Примеры таких целей: убраться дома, приготовить поесть, сходить в магазин, постирать вещи, купить билеты, собрать данные, подготовить проект письма (договора, решения).

Это цели, которые можно поручить кому-либо, если у тебя есть такая возможность и ресурсы.

Если у тебя есть кому делегировать достижение твоих тактических целей – это здорово, но нужно понимать, зачем другому нужно заниматься достижением твоих целей, а не своих.

Когда ты как менеджер делегируешь тактические цели своему сотруднику, есть риск того, что в итоге ты будешь принимать решения на основании данных, которые показались важными этому сотруднику, а не тебе.

По этой причине нужно быть очень аккуратным с делегированием.

Приведу пример, который иллюстрирует озвученную выше мысль.

Ты просишь сотрудника проанализировать законопроект и подготовить варианты предложений к нему. В результате законопроект будет проанализирован с учётом понимания и уровня экспертизы работника, которому была делегирована цель. Если он не обладает навыками видения всей ситуации за пределами своего подразделения, то анализ и предложения будут отражать микровзгляд, что для законопроекта чревато негативными последствиями.

Другой пример можно привести из семейной жизни.

Ты говоришь жене: «Дорогая, давай поужинаем…» В данном случае ты ставишь жене цель: приготовь нам обоим что-либо на своё усмотрение.

Если жена заинтересована в том, чтобы тебя порадовать, она приготовит тебе, скажем, шашлык, который ты очень любишь. Ты съешь его с огромным удовольствием и будешь благодарен жене, но, если ты не разобрался в том, что именно тебе нужно есть и почему, то через некоторое время ты рискуешь получить инфаркт миокарда, поскольку от неправильного питания твои сосуды будут забиты холестерином…

С моей точки зрения делегировать можно, но нужно это делать с чётким пониманием того, что должно являться результатом. Так можно будет проконтролировать то, что было сделано. В противном случае ты можешь стать заложником того, кому делегируешь.

Резюмирую.

Существуют 4 основных вида целей:

– цели-мишени или абстрактные цели (мечты);

– фундаментальные или риторические цели;

– стратегические или основные цели;

– тактические цели или задачи.

Основной фокус должен быть на стратегических целях. Тактические цели / задачи также нельзя забрасывать, а о целях-мишенях и фундаментальных целях на первых этапах работы с целями лучше забыть.

Золотое правило: если ты не идёшь к своей цели, то ты помогаешь кому-то другому на пути к его цели.

Зачем мне нужна цель?

Представь себе, что ты бумажный кораблик, который чайка выбросила из своих лап и он приводнился посреди большого озера. Почувствуй, какой ясный и безветренный сейчас день. Озерная гладь безмятежна.

Как будет себя вести этот кораблик? У него нет цели, он не знает, зачем он вообще был создан, как он попал туда, куда попал, да и куда он, собственно, попал.

Для меня вышеописанная картина – это гамма чувств, эмоций и ощущений из моего раннего детства. Я, конечно, не мог тогда это сформулировать и описать, но интегральный образ этого ощущения со мной уже долгие годы…

Я рад, что у меня была хорошая семья, мне не приходилось голодать, меня любили, иначе образ был бы совсем мрачным, я полагаю.

В любом случае я всегда старался понять, куда я попал и зачем. Я искренне любил сказки и фэнтэзи, которые открывали передо мной различные миры и культуры, и понял, что то, куда я попал – это просто один из миров. Зачем я сюда попал, я не знал, но понял, что будь я бумажным корабликом в большом озере, то в случае дождя, или если я очень долго пробуду в воде, то я намокну и утону. А утонуть очень уж не хотелось.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов