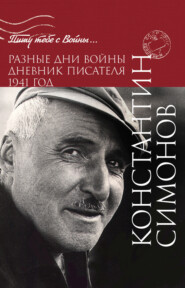

скачать книгу бесплатно

Засыпая, я думал о Котове. Мне казалось, что его признают виновным и, может быть, расстреляют. Хотя сделал все, что мог, чтобы спасти его от самосуда, но мне казалось, что за гибель мальчика, которая могла произойти только в обстановке общей нервозности этого дня, Котова будут судить и, возможно, расстреляют. Другие меры наказания в те дни не приходили в голову. Казалось, что с человеком можно сделать только одно из двух – или расстрелять, или простить.

Потом, на следующий день, я узнал, что когда о случившемся доложили члену Военного совета, то он, расспросив, как до этого вел себя Котов, и узнав, что хорошо, сказал:

– Ну что же, пусть загладит свою вину на войне.

В те дни мне еще казалось, что даже совершенно нечаянное убийство человека из-за своей непоправимости все равно такое деяние, за которое нельзя не понести наказания… И все-таки, в общем, наверно, все это было правильно тогда – и то, что не оставил Котова одного там, на дороге, когда ему грозил самосуд, и то, что его потом простили. Мальчика не вернешь все равно, а в живых остался все-таки лишний солдат…

В дневнике нет точной даты нашей поездки под Бобруйск. Сейчас, после проверки, могу назвать ее – это было 30 июня. Но, чтобы объяснить картину, которую мы увидели в этот день на шоссе Могилев – Бобруйск и над ним, надо, обратившись к документам, вернуться еще на несколько дней назад.

Захват Бобруйска и переправа через Березину были связаны с быстрым продвижением правого фланга группы Гудериана. Переправившись через Березину у Бобруйска, немецкие танковые и механизированные части не пошли на северо-восток, на Могилев, а рванулись в обход его, прямо на восток, к Днепру, на Рогачев, и захватили его.

В дневном сообщении Информбюро за 1 июля впервые упоминается о Бобруйском направлении, где «всю ночь наши войска вели бои с подвижными частями противника, противодействуя их попыткам прорваться на восток. В бою участвовали пехота, артиллерия, танки и авиация». Сводки Информбюро в тот период, как правило, отставали от молниеносно развертывающихся событий. Но в данном случае Бобруйское направление появилось в сводке почти сразу после того, как оно действительно возникло. Скажу попутно, что сам термин «направление», по поводу неопределенности которого мы тогда, случалось, говорили между собой с маскировавшей душевную боль горькой иронией, сейчас, по зрелому размышлению, мне кажется для того времени оправданным не только с чисто военной точки зрения, но и психологически.

Слова «Бобруйское направление», к примеру, давали общее географическое представление о глубине нанесенного нам удара, в то же время уводя от конкретного перечисления всех отданных немцам пунктов. Все случившееся в начале войны было такой огромной силы психологическим ударом, что можно понять тогдашнее нежелание вдаваться в устрашающую детализацию и без того грозных сообщений.

Что же касается армейских и фронтовых сводок, то происходившие на Бобруйском направлении события с самого начала излагались, как правило, точно, если не считать пробелов, связанных с обрывами связи и недостаточной информацией.

В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» слово «Бобруйск» упоминается впервые 26 июня: «4-я армия продолжала отходить за Бобруйск».

Следующее упоминание о Бобруйске в «Журнале» появляется 28 июня: «Противник, развивая наступление передовыми подвижными частями… на левом фланге овладел Бобруйском и готовил форсирование Березины».

В «Журнале» приводится сводка штаба 4-й армии: «Сводный отряд… под командованием командира 47-го стрелкового корпуса успешно отражал попытки противника форсировать Березину в районе Бобруйска».

Что представлял из себя этот сводный отряд, которому была поставлена задача не допустить переправы немецких танков через Березину, дает представление донесение его командира генерала Поветкина. Вечером 28 июня отряд состоял из сводного полка – 900 человек, автотракторного училища – 440 человек, 246-го стрелкового батальона – 300 человек, 273-го батальона связи – 300 человек и 21-го дорожно-эксплуатационного полка – 800 человек. А всего около двух с половиной тысяч человек из пяти разных частей. Кстати сказать, сам генерал Поветкин, дважды раненный и контуженный в бою еще 29 июня, продолжал командовать сводным отрядом до конца его действий – до 3 июля.

О входившем в сводный отряд Бобруйском тракторном училище (которое я в дневнике по ошибке назвал танковым) упоминается в том же донесении политуправления Западного фронта, где впервые сообщается о подвиге Гастелло. В нем говорится, что курсанты училища ведут разведку в уже захваченном немцами Бобруйске и о том, как в одной из таких разведок курсант Иванов, получив четыре ранения, истекая кровью, все-таки переплыл обратно реку и доложил полученные им данные.

О дальнейших событиях, происходивших 30 июня, дают представление оперативные сводки и «Журналы боевых действий». В сводке за 30 июня говорится, что ночью с 29-го на 30-е немцам не удалось переправиться через Березину, их попытки переправиться были отбиты.

Утром 30-го немцы продолжают попытки форсировать Березину, и в 8 часов утра их первые три танка оказываются на этом берегу.

В «Журнале боевых действий 4-й армии» появляются драматические слова: «Нечем поддерживать пехоту. Осталось три противотанковых орудия ПТО и две 76-мм пушки. Части сводного отряда начали отход».

После этого рассказывается о том, как командующий 4-й армией генерал-майор Коробков, выбросив на помощь отряду один батальон 42-й стрелковой дивизии, сам с группой командиров выехал на передовую.

Дальше в «Журнале» записано, что под руководством командарма был организован сводный батальон из отходящих людей, расставлены противотанковые орудия и приостановлено отступление.

В 7 часов вечера, как указывается в «Журнале», атака противника была отбита на рубеже реки Олы. «После ожесточенного боя к 19.30 30 июня противнику удалось переправить до 93 танков и бронемашин и несколько десятков мотоциклистов. Большое количество переправившихся танков направилось в северном направлении на Могилев». Так выглядел этот день – 30 июня – в «Журнале боевых действий войск Западного фронта».

Березину форсировал 24-й немецкий танковый корпус. В авангарде его шла 3-я танковая дивизия генерал-лейтенанта Моделя.

По иронии судьбы ровно три года спустя, 28 июня 1944 года, именно этот генерал Модель, уже в чине фельдмаршала, вновь прибыл именно сюда, сменив на посту командующего группой армий «Центр» фельдмаршала Буша, в тот момент, когда главные силы 9-й германской армии были окружены нами как раз в районе Бобруйска.

Повествуя о событиях, происходивших ровно через три года в этих же самых местах, немецкий военный историк Типпельскирх выразительно назвал эту главу своей книги: «Крах немецкой группы армий «Центр».

Но тогда, 30 июня 1941 года, до всего этого было еще безмерно далеко.

В дневнике сказано, что мы были уже почти у Березины, когда нашу машину остановили выскочившие из лесу бойцы. Теперь, после войны, заново проехав эту дорогу, я понял, что все было не совсем так, как мне тогда сгоряча показалось. В середине дня 30 июня мы не могли оказаться в километре от Березины – там в это время были уже немцы. В действительности мы совсем немного не доехали до реки, но не до Березины, а, как я теперь понимаю, до той маленькой речки Олы, где как раз в это время пытался задержать немцев генерал Коробков. Очевидно, именно через эту речку Олу переправилось несколько немецких танков с десантами. С ними и вела бой та группа бойцов, остатки которой остановили нас на шоссе.

Кто знает, сами ли они спутали Березину с Олой или просто кричали нам о немецких танках и пехоте, только что переправлявшихся через реку, а мы, держа в уме Березину, решили, что речь идет о ней?

А теперь о самом главном, о чем мне хочется рассказать в связи с этими страницами дневника, – о том сплаве героического и трагического, который характерен был в эти дни для действий нашей авиации.

Вполне понятно, что первое же известие о том, что немцы начали переправу у Бобруйска, грозившую тяжкими последствиями для всего южного крыла нашего Западного фронта, вызвало в штабе фронта острую тревогу. Очевидно, этим и продиктована телеграмма, которую я нашел среди других документов тех дней. «Ответственного дежурного зовите! Всем соединениям ВВС Западного фронта. Немедленно. Всеми силами эшелонировано, группами уничтожить танки и переправы в районе Бобруйска».

Телеграмма подписана командующим фронтом Павловым и Таюрским, вступившим в командование воздушными силами Западного фронта после гибели застрелившегося в первые дни войны генерала Копец.

Есть все основания предполагать, что по этой категорической телеграмме штаба фронта было поднято в воздух и в течение дня брошено на Бобруйск все или почти все, чем располагали к тому моменту бомбардировочная авиация Западного фронта и приданный ей Ставкой 3-й дальний бомбардировочный корпус.

Мощные, с большим радиусом действия тяжелые бомбардировщики ТБ-3, которые когда-то успешно высаживали на Северный полюс Папанина, а уже в 1939 году на Халхин-Голе из-за своей тихоходности использовались исключительно ночью, здесь, на Западном фронте, входили главным образом в состав 3-го дальнего бомбардировочного авиакорпуса.

В сводке о потерях материальной части авиации Западного фронта говорится, что за 30 июня 3-м авиакорпусом, в составе которого действовали полки ТБ-3, была потеряна 21 машина. На них 5 сбиты в воздушных боях и 16 не вернулись с боевых заданий.

В число этих потерь за 30-е, очевидно, входят и те восемь ТБ-3, гибель которых я своими глазами видел над шоссе Могилев – Бобруйск.

Целый ряд документов говорит о том, что 30 июня наша авиация, в том числе ТБ-3, нанесла немцам под Бобруйском чувствительные удары и, по крайней мере частично, выполнила свою задачу. В донесениях летчиков говорится о бомбежке скоплений немецких танковых частей на переправе и в лесу севернее Бобруйска, о бомбежке Бобруйского аэродрома, о том, что выполнено задание зажечь лес в районе другой переправы, южнее Бобруйска, говорится о том, что в Бобруйске пожары, а мост через Березину взорван, о бомбежке механизированных частей немцев юго-западнее Бобруйска и немецких тылов на дороге Глуша – Бобруйск.

Донесения летчиков подтверждаются донесениями с земли. В одном из них указывается, что начатая немцами через Березину переправа прервана налетом нашей авиации, в другом со общается, что семь наших бомбардировщиков бомбят переправу противника… Есть и другие донесения такого же характера.

Таким образом, летчики сделали все, чтобы выполнить задачу, поставленную перед ними категорической телеграммой штаба фронта. Другой вопрос, чего это стоило среди бела дня, когда немецкая истребительная авиация господствовала в воздухе.

Летчики один за другим сообщают, что во время выполнения заданий непрерывно подвергаются атакам немецких истребителей, что на Бобруйском аэродроме находится около двадцати «Мессершмиттов-109», что немцы посадили на других ближайших аэродромах много «Мессершмиттов-109». И все это дополняется донесениями об ожесточенном огне немецкой зенитной артиллерии, действия которой в дневных условиях были особенно сокрушительны по тихоходным ТБ-3.

В донесениях бомбардировочных авиаполков, действовавших под районом Бобруйска, встречается несколько упоминаний о убитых «мессершмиттах». Как ни велико было неравенство в силах между «мессершмиттами» и ТБ-3, все-таки не все немецкие истребители оставались безнаказанными. Очевидно, это следует объяснить мужеством хвостовых стрелков на наших бомбардировщиках: даже в безнадежном положении, с горящих самолетов, они продолжали вести огонь и иногда сбивали тех немцев, которые, рассчитывая на безнаказанность, приближались вплотную к подбитым, дымящимся бомбардировщикам.

В некоторых донесениях указывается, что часть экипажей самолетов выбросилась и вернулась на аэродромы, а стрелки этих же самолетов были убиты в воздухе. Во всяком случае, я своими глазами видел два сбитых «мессершмитта». Да и тот немецкий бомбардировщик, из которого, по словам моего спутника Котова, выбросились на парашютах два человека, скорей всего был тоже не бомбардировщик, а двухместный истребитель «Мессершмитт-110».

Трагедия, которая произошла в районе Бобруйска 30 июня с нашими пошедшими на дневную бомбежку ТБ-3, обратила на себя внимание даже на общем тяжелом фоне всего происходившего в те дни. Об этом свидетельствует телеграмма, посланная на следующий день, 1 июля, командиром 3-го дальнего бомбардировочного корпуса полковником Н.С. Скрипко (впоследствии – маршал авиации). «Вручить немедленно командующему ВВС Зап. фронта. Могилев… Чрезмерно большое количество потерь 30 июня 41 г. дальней бомбардировочной авиации происходило из-за отсутствия наших истребителей над целью и неподавления огня зенитной артиллерии… Для действии дальней бомбардировочной авиации прошу указать, когда можно иметь обеспечение истребителями и штурмовые действия по зенитной артиллерии… Полковник Скрипко».

На этой телеграмме стоит карандашная резолюция командующего ВВС: «Все истребители летают в районе цели. А. Таюрский».

Наверно, резолюция отвечала действительности. Другой вопрос, что это значило – «все истребители». Сколько их было в наличии и какие?

Я не разыскал цифр наличия авиации на Западном фронте к началу июля, но думаю, что об этом может дать известное представление более поздняя сводка ВВС Западного фронта – за 21 июля 1941 года. Судя по ней, на тридцатый день войны на всем Западном фронте у нас осталось (очевидно, с учетом поступивших за эти дни пополнений) всего семьдесят восемь истребителей. Причем только пятнадцать из них были современными: двенадцать МиГов и три ЛаГа. А все остальные были устарелые И-16, И-153 и И-15.

В этом и состояло главное объяснение многого происходившего тогда и в воздухе и на земле, в том числе и упомянутой в дневнике бобруйской трагедии.

Человеку, думающему об ее истоках, прежде всего, конечно, приходит в голову обратиться к первому утру войны, когда только на одном Западном фронте и только на земле было уничтожено пятьсот двадцать восемь наших самолетов, в том числе почти все современные истребители, которые в связи с переоборудованием ряда аэродромов были скучены на нескольких площадках, расположенных впритык к границе и досконально разведанных немцами.

В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» стоят комментирующие этот факт строки: «Командующий ВВС Западного фронта генерал-майор авиации Копец, главный виновник гибели самолетов, по-видимому, желая избежать кары, получив еще неполные данные о потерях, в тот же вечер 22 июня застрелился. Остальные виновники получили по заслугам позднее».

То, что один из блестящих летчиков, герой испанской войны Копец, в тридцать два года ставший командующим авиацией крупнейшего округа, мог застрелиться, наверное, не столько из боязни кары, сколько под гнетом легшей на его плечи ответственности, психологически понятно.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: