скачать книгу бесплатно

В постели с врагом

Тренеры все же соперники друг другу, и потому их чувство солидарности весьма ограничено. Так, если тренеру угрожает увольнение, его коллега делает все, чтобы быть на слуху (например, посещает матчи команды). В то время как действующий наставник в тренерской зоне борется за свою работу, за его спиной сидит человек, который намерен сменить его на посту. Этот человек делает вид, что наблюдает за игрой команды, но в первую очередь он хочет, чтобы заметили его самого. На следующий день журналисты сообщат о присутствии этого тренера на игре – и тот автоматически станет претендентом на место главного тренера.

Самыми строгими судьями тренеров можно назвать Мехмета Шолля и Феликса Магата. Шолль был талантливым футболистом, но тренерская карьера у него не сложилась. Однако это не мешает ему выступать в качестве телевизионного эксперта с критикой своих молодых коллег по цеху. Для Шолля они все без исключения относятся к лэптоп-тренерам[13 - Поколение тренеров, неотъемлемой частью работы которых являются технологии и анализ данных. – Прим. пер.]. Одной из его последних жертв стал молодой тренер дортмундцев Эдин Терзич[14 - 23 мая 2022 года Эдин Терзич был назначен главным тренером «Боруссии Дортмунд». – Прим. пер.], о котором Шолль не знал абсолютно ничего. И все же Шолль «разоблачил» точный и предметный анализ Терзича, назвав его «фразерством».

Феликс Магат охарактеризовал работу Гвардиолы в «Баварии» как провал, потому что тот не смог выиграть с мюнхенцами Лигу чемпионов. Чемпионство в Бундеслиге и Кубок Германии, по словам немца, клуб мог бы взять и с другим тренером. Конечно, Магат знает, о чем говорит: в 2004 году он встал у руля «Баварии», как он признался, с одной целью – выиграть титул. Уже тогда проще всего было добиться этой цели именно с мюнхенским клубом, который доминировал в чемпионате, хоть и не показывал при этом какой-либо особо запоминающейся игры. В Европе «Бавария» под руководством Магата не завоевала ничего. В последние годы интерес к тренеру угасал, и чем меньше им интересовались, тем громче он критиковал своих коллег.

Качества хорошего тренера

Юпп Хайнкес описывает специфику профессии тренера следующим образом: «Именно на тренере лежит ответственность за результат, однако мы сильно зависим и от класса игроков, и от их способности работать на команду. Наряду с профессиональными навыками, которым обучают на курсах, тренер должен иметь свое ви?дение игры, быть лидером и уметь общаться со СМИ». Последнее, по словам Хайнкеса, «сегодня почти так же важно, как и взаимодействие с игроками». Он считает, что в общении с футболистами необходимо найти нужную дистанцию. Тренера должны ценить не только из-за должности – необходим «природный» авторитет, «иначе ты быстро потеряешь уважение игроков».

Эмпатия – это качество, о котором в последние годы – годы исключительного внимания к тактико-технической стороне футбола – говорят и пишут все реже. «Онаучивание» футбола привело в тренерскую профессию людей, которые видят в этой игре лишь цифры и схемы и игнорируют тот факт, что даже самая выверенная система на практике может дать сбой. Ведь в футбол играют люди.

Состав команды, особенно профессиональной, часто очень неоднороден: это игроки, выросшие в разных социальных условиях, имеющие разный этнокультурный жизненный опыт и уровень образования. Некоторые футболисты более спокойны, другие – своенравны и агрессивны. Как минимум поэтому к каждому нужен свой подход: то, что отлично сработает с одним игроком, не сработает с его партнером по команде или может ему навредить. Даже если тренер – гениальный тактик, но ему не хватает эмпатии и педагогического чутья, он не сможет справиться с командой. И конечно, наставник, способный сопереживать, но не владеющий нужными знаниями и навыками, не будет иметь оглушительного успеха; однако при таком тренере, по крайней мере, не будет проблем с настроением внутри команды. Одним из наставников, который не только является одним из лучших тактиков, но и понимает всю важность эмпатии, является Юрген Клопп.

В первом полуфинале Лиги чемпионов 2018/2019 «Ливерпуль» Клоппа проиграл «Барселоне» на «Камп Ноу» со счетом 0:3. В ответном матче на «Энфилде» «красные» победили со счетом 4:0 и вышли в финал турнира. После той победы Мартин Шнайдер в S?ddeutsche Zeitung писал: «Клопп как никто другой умеет раскрыть эмоции и превратить их в голы. Если ты нашел способ достучаться до сердец игроков, ты можешь совершить невероятное». Вот что о своем клиенте говорит агент Клоппа Марк Косике: «Юрген разбирается в футболе так, как это должен делать тренер топ-уровня. Но самое важное его умение – общаться с людьми, в этом его уникальность. Клопп вселяет уверенность в людей и готов взять на себя ответственность за неудачи». А вот что говорит о тренере Эмре Джан, выступавший за «Ливерпуль» до лета 2018 года: «Он ищет и находит способы выстроить отношения с каждым человеком в его подчинении». Однако это вовсе не означает, что Юрген пытается стать своим игрокам приятелем. Юлиан Нагельсманн, коллега Клоппа, считает, что зачастую игроки «стремятся к результатам из эгоистичных побуждений. Однако когда ты уже измотан, а счет на табло не в пользу твоей команды, ты готов выжать из себя последнее только ради тренера, которого по-настоящему ценишь».

Бывший профессиональный футболист и спортивный психолог Филипп Лаукс считает, что сейчас понимание лидерства изменилось: «Тренер сегодня, – говорит Лаукс, – не руководитель как таковой, по праву своей должности. Игроки разрешают ему руководить ими». Лаукс заметил, что футболистам, как и в прежние времена, требуется тот, кто задаст направление и скажет, что делать, но «сегодня функция тренера – это, скорее, быть связующим звеном команды». Клопп это умеет. «Посмотрите, как он сопереживает игрокам, вступается за них и ценит их, – говорит психолог. – Доверие для него ценно, и Клопп хочет, чтобы оно было взаимным». Успешных тренеров, по мнению Лаукса, отличают не только знания, но и индивидуальный стиль руководства: «Они не боятся брать ответственность, отстаивают свои ценности и излучают абсолютную уверенность, которую чувствует вся команда. Они знают, как убедить игроков поверить в тренерскую идею и вместе пройти путь, который приведет команду к успеху».

Тренер и аналитика данных

Сегодня тренер окружен свитой ассистентов, специалистов и консультантов различного толка. Среди них есть и видеоаналитики, ведь в последнее время все большее значение имеет анализ данных с матчей и тренировок. Однако одна лишь аналитика не приведет команду к титулу. «Всегда будет иметь место “человеческая сторона медали”: интуиция, опыт, атмосфера в раздевалке или, в конце концов, просто удача, – пишет на портале goal.com Штефан Петри. – Мы пока не знаем, например, что лучше влияет на результаты: почти бессменный состав или постоянная ротация. Нужна ли более молодым игрокам команды стареющая звезда как пример для подражания – или это просто блажь. Пройдет еще некоторое время, прежде чем мы сможем сказать наверняка».

Рогер Шмидт, с июля 2020 года возглавляющий футбольный клуб ПСВ[15 - С 1 июля 2022 года возглавляет лиссабонскую «Бенфику». – Прим. ред.], считает, что тренер должен «защищать себя от бесконтрольного потока информации и четко понимать, какая информация действительно может помочь ему в работе, чтобы сфокусироваться на важном – на работе с командой на тренировочной площадке, которая, в свою очередь, зависит от проведенного тактического анализа». Видеоаналитика – отличное подспорье, ставшее частью повседневной работы тренера. Шмидт говорит: «Особенно при плотном графике видеоаналитика дает возможность максимально эффективно использовать время для подготовки к матчам». Однако Рогер проводит свой собственный анализ: «Я просматриваю наши матчи и игры наших ближайших соперников от начала до финального свистка, чтобы ощутить динамику игры и понять, как проявляет себя команда в целом. Мой собственный анализ в сочетании с данными видеоаналитиков позволяет наилучшим образом подготовиться к игре и оценить затем ее результаты». По мнению Шмидта, благодаря аналитике тренер может учесть самые разные факторы, влияющие на результат. «Однако, – говорит Рогер, – этих факторов огромное количество. Управляя командой, ты выполняешь множество разных задач, поэтому, с моей точки зрения, чтобы добиться успеха, не стоит распыляться. Используя аналитику, учитывай только самое важное и полагайся на свое собственное видение игры. В конце концов, философия тренера была и остается одной из основ нашей профессии».

Аналитик данных академии DFB Паскаль Бауэр тоже придерживается мнения, что анализ сам по себе не может принести команде успех. По его словам, «футбол гораздо труднее просчитать математически», чем бейсбол или баскетбол. Анализ данных не панацея, считает Паскаль. Информация, которую получает тренер, не отражает, например, в какой форме сейчас находится его команда или соперник. Нельзя просчитать, в каких отношениях находятся игроки между собой и как они расположены к тренеру. При помощи аналитики нельзя выяснить и то, как влияют на игру болельщики (а мы убедились, насколько это важно, прежде всего во время пандемии, когда матчи проходили без зрителей и команды лишились «домашнего преимущества»).

О книге

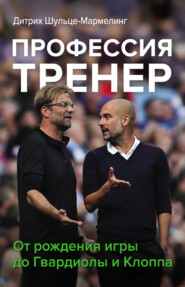

Данная книга – попытка рассказать об истории становления профессии футбольного тренера. Отдельным людям, событиям и периодам, оказавшим особое влияние на развитие футбола, я уделю больше внимания. Некоторые читатели, возможно, огорчатся, что я не упомянул здесь того или иного тренера, но выбор субъективен. Кроме того, книга посвящена именно мужчинам в этой профессии. Я ограничился мужским футболом, в котором на высшем уровне пока не смогла засиять звезда ни одной женщины-тренера. Точнее говоря, ей не дали засиять. Культуре профессионального футбола часто небезосновательно ставят в вину, что абсолютное большинство в ней – мужчины. В других же сферах общественной жизни мы достигли бо?льших успехов в плане обеспечения гендерного равенства.

Я не хотел бы упустить возможность поблагодарить нескольких человек, благодаря которым я смог написать эту книгу. Например, Петера Хибаллу, «ковбоя» среди тренеров. В мае 2018 года он стал работать в DFB, обучая тренеров, однако уже через несколько недель уволился: Петер чувствовал себя там не в своей тарелке. Хибалла рассказывал: «Лекции на курсе читают психологи, которые никогда не были в раздевалке команды. Чему они научат тренеров? Конечно, университетские преподаватели с образованием в области спорта тоже важны. Они обогатили футбол. Вот в начале моей карьеры все было иначе. В стране вообще был дефицит профессиональных кадров с методологической подготовкой, а к тренерской работе допускали только бывших профессиональных футболистов. Спортивный директор одного клуба, в который я хотел устроиться, сказал мне: “У вас хорошая теоретическая подготовка, но мы вас не возьмем. Нашим тренером должен быть бывший футболист с хорошим опытом”».

Мой сын Киран консультировал меня в вопросах тактики. Кроме того, он делился со мной мнением по поводу того, как работу тренеров оценивает общество, – и этим очень помог мне.

С Акселем Винингом я знаком по центру подготовки юных футболистов DFB. У него я научился, что команду можно (и нужно) развивать не только знаниями, но также терпением и оптимизмом. И моя команда, начав путь с поражения со счетом 0:7 в первом товарищеском матче, провела сезон в местном чемпионате, почти не пропуская голов.

В дуэте с Эрвином «Эппи» Хаммером, фанатом Вила Курвера, мы тренировали несколько команд и на протяжении многих лет активно обсуждали методику тренировок футболистов. Мы отлично работали в паре: он был хорош в тактике, а я – в технике.

И последний, но не по значимости – Томас Лётц, редактор этой книги. Он останавливал меня, когда я слишком вдавался в подробности или в десятый раз увлекался объяснениями для читателя.

Глава 1

Как все начиналось

Англия – родина футбола. Однако в первое время работа тренера там ценилась гораздо меньше, чем на европейском континенте. Англичане были убеждены в своем врожденном футбольном превосходстве над остальными, из-за чего долгое время не прилагали особых усилий для развития футбола в своей стране. Их отношение изменилось, когда футбол стал профессиональным видом спорта, в котором было необходимо побеждать. Тем не менее спрос на штатных тренеров пока еще был невелик. В результате огромное количество английских и шотландских специалистов работали и развивали футбол в Европе и Южной Америке, где их ценили значительно больше, чем на родине.

Как таковых тренеров в Британии не было. Футболом, или Association Football, как его называли в Англии, изначально занимались в основном любители. То есть игроки и функционеры не получали зарплату. Но не только: понятие «любитель» имело также социальное значение: футболом увлекались респектабельные представители верхнего слоя среднего класса, из-за чего в восприятии людей они стали ассоциироваться с любителями. Поэтому спортсменов считали джентльменами.

Первоначально в Англии в футбол играли выходцы из высших слоев общества. В 1863 году в Лондоне появилась Футбольная ассоциация Англии – первый футбольный союз в мире, а 16 октября 1871 года было принято решение о проведении Кубка Англии по футболу – первого в мире национального первенства. Сначала кубок выигрывали исключительно old boys teams – команды, в которых играли молодые джентльмены – выпускники элитных частных школ и университетов. Обладателями кубка становились такие футбольные клубы, как «Ройал Энджинирс», «Уондерерс», «Оксфорд Юниверсити», «Олд Картузианс» и «Олд Итонианс». Переломным моментом стал финал 1883 года, в котором «Блэкберн Олимпик» со счетом 2:1 выиграл у «Олд Итонианс». Дело в том, что за «Олимпик» играли представители рабочего класса – четыре ткача, три металлурга, клерк, водопроводчик, трактирщик и стоматолог, – поэтому такой результат стал свидетельством серьезных социальных изменений. Как отмечает историк Билл Мюррей, успех команды обеспокоил некоторых представителей высших слоев общества: «Некоторые считали, – пишет Мюррей, – что угроза со стороны рабочего класса возникла с приходом чартистов[16 - Чартисты происходили из британского рабочего класса и в середине XIX века активно выступали за политическую реформу. Своим названием чартизм обязан опубликованной в 1838 году Народной хартии, в которой в числе прочих требований было всеобщее избирательное право для мужчин старше 21 года вне зависимости от их социального статуса.] и появлением профсоюзов. Другие полагали, что все началось в финале Кубка Англии 1883 года, когда “Блэкберн Олимпик” выиграл трофей и увез его на север страны, где кубок, за некоторыми исключениями, оставался в течение следующих четырех десятилетий». Благородные господа из Оксфорда и Итона, потрясенные триумфом команды пролетариев, отказались от участия в дальнейших розыгрышах кубка.

Для аристократов победа была делом второстепенным. К играм они готовились соответствующим образом, а регулярных тренировок не было вообще. Игроки «Коринтианс» – пожалуй, самой известной из всех любительских команд того времени – даже не считали нужным собираться перед матчем. Насколько непрофессиональным был подход к игре, свидетельствует один эпизод, описанный сэром Фредериком Уоллом, секретарем Футбольной ассоциации Англии с 1894 по 1934 год. Уолл пишет, что, будучи игроком «Ройал Энджинирс», он прямо перед матчем мог съесть огромный ромштекс, совершенно не волнуясь о том, как это повлияет на исход матча.

Футболисты «Олимпика» подходили к игре совсем иначе: перед финалом Кубка Англии 1883 года против «Олд Итонианс» «работяги» из Блэкберна провели неделю в тренировочном лагере, который оплатил владелец местного чугунолитейного завода Сидни Йейтс. Успех команды ознаменовал перемены не только в британском обществе, но и в спорте: игроки «Блэкберн Олимпик» были не просто первыми «пролетарскими» победителями Кубка – они были еще и первыми профессиональными футболистами.

Джентльменам тренер не нужен

Джентльмены не думали о конкуренции и оплате труда спортсменов. В то время как по мере превращения футбола в зрелищный спорт игроки из нижних слоев общества видели в этом шанс заработать себе на хлеб, благородные спортсмены могли позволить себе считать футбол «самой приятной мелочью на свете» и относиться к нему соответствующим образом.

Никакой тактики, не говоря уже о командной дисциплине, у школьных и университетских команд не было, поэтому никто даже не задумывался о необходимости пригласить тренера. Классические любительские команды, вышедшие из элитных школ, играли не ради успеха команды – они предпочитали индивидуалистическую dribbling game – игру в обводку. Если мяч и передавался партнеру по команде, то это делалось только в направлении ворот соперника. Не поощрялось отдавать мяч назад, выигрывая время, перестраивать игру, выманивать противника с его позиции и контратаковать. В 1847 году, например, победный гол в игре между Оксфордом и Кембриджем был забит оксонианцем, который в одиночку провел мяч по всей длине поля. Команды элитных школ часто играли с семью или восемью нападающими. Большинство футболистов считали, что они «слишком хороши», чтобы отрабатывать в обороне или даже делать подкаты. Такая «грязная работа» не соответствовала их социальному статусу.

Команды, состоявшие из игроков рабочего класса, напротив, предпочитали коллективную passing game – игру в пас, ориентированную прежде всего на результат. Они играли ради победы, которую пытались достичь продуманными передачами, тактическими комбинациями и командной работой. Кроме того, игра в пас была отражением процессов, с которыми игрокам приходилось иметь дело в повседневности: производственная работа тоже была разбита на отдельные этапы, требовавшие от человека выполнения определенных задач. Конечный продукт нельзя произвести в одиночку – нужна помощь товарищеских рук (в футболе – ног). Более того, футболисты, которые работали в горнодобывающей промышленности, усвоили, что с трудностями их повседневной жизни под землей можно справиться только благодаря солидарности и четко налаженному взаимодействию.

Изначально существовали два варианта игры в пас: команды из Глазго, ставшие родоначальниками стиля – «Куинз Парк» и «Вейл оф Левен», – практиковали игру в короткий пас. Возможно, ее возникновением мы обязаны плохой шотландской погоде, которая затрудняла контроль мяча. «Блэкберн Олимпик», напротив, выбрали так называемую игру «длинными забросами мяча». Игра в пас, пришедшая на смену игре в обводку, объясняет, почему футбол полюбился зрителям, несмотря на наличие такого серьезного конкурента, как регби. Она сделала футбол более зрелищным, быстрым, «плавным» – иными словами, более привлекательным для зрителей.

Таким образом, ориентация на результат в футболе тесно связана с распространением игры в обществе и подъемом «пролетарских» клубов, спонсируемых местными коммерсантами и владельцами фабрик. Так футбол стал игрой капиталистического общества достижений.

Рабочие обладали гораздо более сильной волей к победе, чем джентльмены. Это и неудивительно: в повседневной жизни капиталистического индустриального общества практически не существовало возможностей для «триумфа пролетариата», а футбольное поле было сценой, на которой разыгрывался совсем другой спектакль – ведь там побеждали именно рабочие.

Первые тренеры

С тех пор в английском футболе доминировали клубы из индустриальных регионов центральной и северной части страны. В 1885 году Футбольная ассоциация Англии официально признала профессиональный статус футбола, и коммерсанты и владельцы фабрик больше не имели ничего общего с любительской идеологией частных школ. Как и рабочие.

В 1888 году была организована национальная лига, что стало новой ступенью в профессионализации футбола. Теперь команды регулярно участвовали в выездных матчах, что отнимало много времени. Помимо этого, чтобы привлекать на стадионы зрителей, необходимо было повысить мастерство игроков, вместе с тем улучшив качество демонстрируемой игры. Однако выездные матчи и увеличение количества тренировок нельзя было совместить с постоянной работой игроков на производстве. Кроме того, новый вид спорта привлекал своим духом соперничества, соответственно, конкуренция между клубами стала еще одним катализатором развития профессионального футбола.

Теперь футбол был не просто спортом – на первый план вышла финансовая составляющая. Клубы, которые могли позволить себе нанять профессиональных футболистов, были обречены на успех. Это поставило во главу угла физическую подготовку игроков; тогда же стали говорить и о тактике. Профессионализм и соревновательный дух требовали методической подготовки, а следовательно, возникла потребность в поиске тренера.

Работа тренера, как позже выразится легендарный наставник «Арсенала» Герберт Чепмен, заключалась в том, чтобы «организовать победу»[17 - В английском футболе обязанности тренера (коуча) и менеджера (спортивного директора) совмещены, поэтому тренера в Англии называют менеджером. Коуч – это ассистент тренера. Менеджер в Англии несет больше ответственности, чем, например, тренер в Германии, но при этом обладает большей творческой свободой.]. То есть тренер в то время отвечал за формирование состава, физическую подготовку игроков и командную тактику. Однако до Первой мировой войны во многих клубах формированием составов, как и подбором футболистов, занимались руководители. Например, в 1904 году директора «Астон Виллы» раздали игрокам указания относительно упражнений, которые те должны были выполнять на тренировках.

Несмотря на идущий полным ходом процесс профессионализации футбола, тренер, если таковой вообще был, работал на полставки. Полная ставка была доступна только в сочетании с должностью секретаря клуба, который выступал посредником между правлением клуба и командой. Но вскоре тренерская деятельность стала более трудоемкой, не в последнюю очередь из-за растущих ожиданий постоянно увеличивавшейся аудитории. Кроме того, многие руководители клубов считали профессионалов из рабочего класса «неполноценными в социальном плане» и уклонялись от прямого общения с ними. Поэтому коммуникацией между игроками и руководством занимался секретарь клуба. Так как задачи тренера и секретаря были тесно взаимосвязаны, в конечном итоге появилась должность менеджера. В дополнение к организации и проведению тренировок наставник команды теперь также отвечал, например, за контракты игроков. Это объясняет, почему главных тренеров британских профессиональных клубов до сих пор называют менеджерами, а не коучами. Английские и шотландские тренеры не только занимались подготовкой команды к играм, но и нередко «создавали» клубы. Самые известные примеры – «Манчестер Юнайтед» с Мэттом Басби, а позже – с Алексом Фергюсоном, «Ливерпуль» с Биллом Шенкли и «Селтик» с Джоком Стейном. В отличие от немецкого футбола британский ассистент тренера – коуч – выполняет больше «полевой» работы, да и в целом его роль более значима. Ассистентом Басби был Джимми Мерфи; ассистентом (а впоследствии и преемником) Билла Шенкли был Боб Пэйсли; Стейну помогал Шон Фэллон, а Фергюсону – Арчибальд Нокс.

Существует еще одна причина, почему тренеры получили признание в Англии: чем больше рабочих устремлялось на стадионы, тем сильнее руководители клубов боялись стать мишенью для выхода их эмоций. В первые годы развития профессионального футбола зрители регулярно штурмовали футбольное поле и учиняли массовые беспорядки: это явление стало традиционным еще с тех самых пор, как футбол завоевал сердца людей. Однако к концу XIX века футбол стал наконец безопасной уличной игрой, которая, в отличие от прежнего «народного» футбола, не предполагала социальных волнений и не приносила материального ущерба. И хоть игроки больше не представляли угрозы общественному порядку, за пределами поля, на трибунах, все было иначе: порой складывалось впечатление, что здесь продолжается грубая народная игра давно минувших веков. Запрещенное правилами насилие на футбольном поле перекочевало на трибуны. Если что-то шло не так, как того хотели зрители, игра грозила закончиться беспорядками. Назначив тренера, руководители клуба могли снять с себя ответственность, ведь теперь гнев болельщиков был направлен на него. Эта схема отлично работает и по сей день: тренер по-прежнему козел отпущения.

Тренеры едут в другие страны

Как уже упоминалось, долгое время в Англии бытовало мнение, что команда может обойтись без штатного тренера. Такое пренебрежительное отношение к работе тренера – проявление высокомерия англичан, обладавших, по их мнению, «врожденным превосходством» в футболе. На родине игры методологические разработки континентальных стран не воспринимались всерьез; европейцы же, наоборот, были готовы учиться у англичан. По ту сторону Ла-Манша футбол стремительно догонял и в конечном итоге даже обогнал игру на родине, и не последнюю роль в этом сыграли английские и шотландские тренеры, отправившиеся работать на континент.

В Великобритании тренеры в большинстве своем сидели без работы. Они встречались с представителями амбициозных клубов Европы и Южной Америки, которые чуть ли не дрались за возможность подписать британского наставника. В этих клубах к тренерам наконец проявили то уважение, в котором им отказывали дома. «На континенте популярны были не только британские команды – спросом пользовались и британские тренеры, – пишет историк Тони Мейсон. – Они работали повсюду: от Испании до Венгрии, от Италии до Уругвая». Контакты с английскими и шотландскими тренерами устанавливали во время выездных игр британских команд, организованных Футбольной ассоциацией Англии или профсоюзом игроков.

Весной 1904 года клуб «Селтик» из Глазго отправился в турне по Центральной Европе. В составе был нападающий Джон Мэдден. В феврале 1905 года шотландец с ирландскими корнями стал первым штатным тренером пражской «Славии» и оставался в этой должности до 1930 года. За этот период «Славия» выиграла 135 из 169 официальных матчей в Чехословакии и 304 из 429 международных матчей. До 1915 года «Славия» Мэддена четыре раза выигрывала Кубок Добродетели (самый важный кубковый турнир Богемии) и дважды – чемпионат Богемии. В 1925 и 1929 годах клуб становился чемпионом Чехословакии, а в 1922, 1926, 1927 и 1928-м завоевывал кубок.

Сегодня Мэдден считается отцом чехословацкого футбола. На тренировках особое внимание он уделял тактике, например, отрабатывая с игроками тактические расстановки без мяча. Мэдден следил за тем, чтобы футболисты вели здоровый образ жизни и одинаково хорошо владели обеими ногами. Другие пражские клубы в это время также заключали контракты с британскими тренерами.

В 1907 году лондонский «Арсенал» (тогда еще под названием «Вулидж Арсенал») ездил в турне по Центральной Европе и дважды встречался со «Славией» Мэддена. Вероятно, находясь в столице Богемии, центральный полузащитник «Арсенала» Джон Дик захотел остаться в Праге, чтобы попробовать себя там в качестве тренера. В 1912 году Дик стал наставником клуба «Прага», в котором работал до 1919 года. Дик был не первым британцем в этом клубе: еще в сезоне 1908/1909 команду возглавлял Уильям Таунли. Затем Дик на протяжении четырех сезонов тренировал пражскую «Спарту». В 1923 году он отправился в Бельгию и возглавил антверпенский клуб «Беерсхот», который становился чемпионом страны в 1924, 1925, 1926 и 1928 годах. В 1929 году Дик вернулся в Прагу, в 1930-м дошел со «Спартой» до финала Кубка Митропы[18 - Кубок Митропы – один из первых крупных европейских клубных турниров по футболу, предтеча Лиги чемпионов. Последний розыгрыш кубка, к тому моменту уже утратившему престижность, состоялся в 1992 году. – Прим. ред.] и в 1932 году – после двух вице-чемпионств – выиграл с клубом чемпионат Чехословакии.

Уильям Томас Гарбатт родился в окрестностях Стокпорта (промышленный северо-запад Англии) в семье плотника. В 22 года Гарбатт подписал свой первый профессиональный контракт с «Редингом». Летом 1912-го 29-летний игрок покинул Англию и стал тренером в самом на тот момент престижном и одновременно амбициозном футбольном клубе Италии – «Дженоа». Профессионал с Британских островов должен был сделать итальянцев профессиональными игроками. Гарбатт проработал в высшей лиге Италии в общей сложности 25 сезонов: 16 из них – в «Дженоа», шесть – в «Наполи», два – в «Роме» и один – в «Милане». Вместе с «Дженоа» Гарбатт выиграл чемпионат в 1915, 1923 и 1924 годах и кубок в 1937-м. В сезоне 1935/1936 он прервал свое 30-летнее пребывание в Италии, чтобы год поработать в «Атлетике Бильбао», причем сумел за столь краткое время привести команду к победе в испанском национальном чемпионате. Изначально Гарбатт хотел остаться там на более долгий срок, но гражданская война в Испании заставила его вернуться на Апеннинский полуостров. Итальянский спортивный журналист Антонио Гирелли назвал Гарбатта первым «аутентичным футбольным тренером» Италии.

Британские тренеры в Европе

Джек Рейнолдс прибыл на континент в 1912 году. Рейнолдс, родившийся в 1881 году недалеко от Манчестера, играл в основном за клубы промышленного севера Англии, такие как «Манчестер Сити», «Бертон Юнайтед», «Гримсби Таун», «Уэнсдей» (ныне «Шеффилд Уэнсдей») и «Рочдейл». Он был посредственным футболистом, а самым большим его успехом стали два матча в первом дивизионе за «Уэнсдей». Однако в тренерской карьере Рейнолдс преуспел гораздо больше.

Его первой «остановкой» на материковой части Европы стал «Санкт-Галлен» – старейший из ныне существующих клубов Швейцарии. В 1914 году Рейнолдс покинул Восточную Швейцарию, чтобы подготовить сборную Германии к летним Олимпийским играм 1916 года в Берлине, но Первая мировая война перечеркнула эти планы. В 1915 году он бежал в Нидерланды, где возглавил амстердамский «Аякс».

В столичном клубе Рейнолдс сменил ирландца Джона Кирвана, бывшего игрока национальной сборной Англии, который в 1901 году выиграл Кубок Англии в составе команды «Тоттенхэм Хотспур». В 1910 году Кирван повесил бутсы на гвоздь и стал первым оплачиваемым тренером «Аякса». В следующем году ему удалось добиться исторического результата: под руководством ирландца команда впервые смогла выйти в первый дивизион. После начала Первой мировой войны Кирван вернулся в Лондон.

Его преемник Джек Рейнолдс с небольшими перерывами работал в столице Нидерландов (1915–1947): с 1925 по 1928 год он тренировал «Блау Вит» – «еврейский» клуб с юга Амстердама, а 9 июня 1919 года Рейнолдс даже сидел на тренерской скамейке сборной Нидерландов в товарищеском матче против Швеции, который закончился победой голландцев со счетом 3:1. При Рейнолдсе «Аякс» стал одним из ведущих голландских клубов: его «золотая эра» началась с победы в национальном чемпионате в 1918 году и закончилась лишь к концу 1930-х.

До Рейнолдса в развитии голландского футбола уже поучаствовали два других британца: Эдгар Уоллес Чедвик и Джимми Хоган. Бывший игрок сборной Англии Чедвик приехал из Блэкберна, где сначала выступал полузащитником за «Олимпик» и «Роверс», а затем играл на позиции нападающего в таких клубах, как «Эвертон», «Бернли», «Саутгемптон», «Ливерпуль» и «Блэкпул».

После окончания карьеры игрока Чедвик начал тренировать: некоторое время он работал в Германии, затем перебрался в Нидерланды, где в составе национальной сборной Эдгар завоевал бронзу на футбольных турнирах Олимпийских игр 1908 и 1912 годов. Летом 1913 года Чедвик встал у руля клуба «Витесс» из города Арнем, а через год возглавил роттердамскую «Спарту» и сразу же выиграл с ней чемпионат Нидерландов.

Тем временем один из соотечественников Чедвика радовал болельщиков «Барселоны»: английский полузащитник Джек Гринвелл, перешедший в стан «сине-гранатовых» в 1912 году, отличался динамичным и элегантным стилем игры, а также демонстрировал прекрасный контроль мяча. Благодаря этому Гринвелл стал двигателем игры «Барсы». В 1913-м и 1916-м англичанин помог каталонскому клубу завоевать чемпионство.

До 1917 года в «Барселоне» функции тренера исполнял капитан. Затем президент клуба, швейцарец Жоан Гампер, возложил ответственность за тренировочный процесс на англичанина Джона Бэрроу, однако последний задержался в клубе всего на четыре месяца. Его преемником стал 33-летний Джек Гринвелл, который сегодня считается первым официальным тренером клуба. Гринвелла также называют отцом атакующей философии «Барсы»: временами в состав его команды входили 35 игроков атакующего и всего 14 игроков защитного плана. Англичанин требовал от команды более интенсивной и быстрой игры, чем мог продемонстрировать соперник. Его тренировки были тяжелыми, но результат того стоил.

В 1919 году Гринвелл привел «Барсу» к победе в чемпионате Каталонии. Национальной лиги на тот момент еще не существовало, а единственным национальным соревнованием был Кубок Испании, который проводится в стране с 1903 года: его Гринвелл выигрывал с каталонцами дважды – в 1920-м и 1922-м. Ворота той великой команды «Барсы» охранял Рикардо Самора – один из лучших голкиперов в истории; Хосеп Самитьер руководил полузащитой, а Паулино Алькантара создавал опасность для ворот соперника в нападении.

Британцы в Германии

Шотландец Джон Кэмерон (р. 1872), играл за любительскую команду «Куинз Парк» (Глазго), а затем за английские профессиональные клубы «Эвертон» и «Тоттенхэм Хотспур». В 1898 году нападающий стал президентом Профсоюза футболистов – предшественника известной существующей по сей день Профессиональной футбольной ассоциации (Professional Footballers’ Association, PFA). 22-летний Кэмерон стал играющим тренером «шпор» и в 1901 году выиграл с ними Кубок Англии. «Тоттенхэм» стал первым обладателем кубка, который приехал с юга Англии и при этом не состоял в Футбольной лиге. Кэмерон оставался на тренерском посту «шпор» до марта 1907 года, а затем взялся за журналистику. К моменту публикации его учебника Association Football – and How to Play it

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: