Полная версия:

Дворжецкие

Дворжецкие

Сергей Пацановский

© Сергей Пацановский, 2024

ISBN 978-5-0064-7087-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

«Род Дворжецких подобен могучему дубу, что пронёс сквозь века свои корни, крепко вросшие в землю отчую. Каждый его побег – новое поколение, что впитывает в себя силу предков, чтобы встать столь же гордо и устремить ветви к вершинам. В этом роду не гаснет пламя таланта и свершений, озаряя путь потомкам благородными деяниями.»

С.В Пацановский

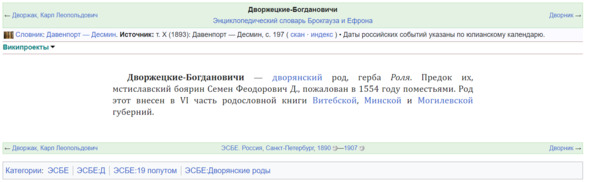

Дворжецкие-Богдановичи герба Роля

Дворжецкие-Богдановичи

белорусский дворянский род герба Роля.

Предок их, мстиславский боярин (наследственный элитный класс в Великом Княжестве Литовском) Семен Феодорович (в некоторых источниках – Федорович) Дворжецкий, пожалован в 1554 году поместьями. Род этот внесён в VI часть Дворянской родословной книги Витебской, Минской и Могилевской губерний.

Первоначально привилегированная социальная группа Великого Княжества Литовского называлась боярами. Бояре стали частью шляхты (дворянства) во время Городельской унии 2 октября 1413 года, положив начало дворянству в Великом Княжестве Литовском по западноевропейской модели (с наследственной системой геральдической идентификации), а также повысив положение великолитовской знати. Великое княжество Литовское приняло польские институты кастелянов1 и воевод2, а 47 избранных бояр Великого Княжества Литовского католического вероисповедания были усыновлены польскими дворянскими семьями и получили польские гербы.

Высший разряд военнослужилых людей повета в Великом Княжестве Литовском образовали бояре и земяне. Боярство было довольно сложным явлением. В состав его входило боярство удельных областей (графств), затем особая группа военнослужилых людей, образовавшаяся в среде боярства и соответствовавшая московским «детям боярским», и, наконец, те из простонародья, которых великий и удельные князья переводили с крестьянской на боярскую, то есть военную службу.

В. Б. Антонович («Монография», I, 249—50) ставит земян выше бояр, считая последних – классом, переходным к мещанству3 и крестьянству4; но М. К. Любавский видит в этих названиях только географическое различие и доказывает, что ко времени статута 1529 г. земяне от бояр первых двух разрядов не отличаются, а в статуте 1529 г. название «боярин» совершенно вытеснено названием «земянин» («обл. деление Л. госуд.», 534—544).

Литвинские бояре XV века. Реконструкция Юрия Бохана

1 — В средневековой Польше должность появилась в XIII веке. Первоначально управлял замком и исполнял некоторые судебные функции, но к началу XIV века практически утратил влияние.

2 — Воевода в Великом княжестве Литовском – руководитель местной администрации в воеводстве.

Заседал в Раде Великого княжества Литовского, а после Люблинской унии 1569 года – в Сенате Речи Посполитой.

Основные обязанности воеводы:

– контроль за источниками доходов;

– организация вооруженных сил в воеводстве;

– осуществление судебных функций в замковом суде.

Назначался пожизненно из крупных землевладельцев-уроженцев Великого княжества Литовского, в Полоцком и Витебском воеводствах – с согласия местной шляхты.

Пользовался значительной независимостью от центральных государственных органов.

3 — это сословие в Великом Княжестве Литовском, Речи Посполитой и Российской империи, к которому относились мелкие городские торговцы, ремесленники и низшие служащие.

4 – Крестьянство как сословие в Великом Княжестве Литовском занимало низшее положение в сословной структуре государства. Крестьяне являлись наиболее многочисленным сословием.

Крестьяне делились на похожих (свободных), имевших право переходить от одного феодала к другому, и непохожих (крепостных) – тех, кому такой переход был запрещён.

За пользование землёй феодала крестьяне должны были исполнять барщину – отработку определённого количества дней на земле феодала со своим скотом и орудиями труда. Таких крестьян называли тяглыми. Крестьян, отдававших дякло – натуральную дань сельскохозяйственными продуктами за пользование землёй феодала, называли данниками. С XV века был введён чинш – денежный налог за пользование земельным наделом. Крестьян, плативших чинш, называли осадными (чиншевыми).

Юридическое оформление закрепощения крестьян, то есть утраты ими своего права собственности на землю и превращения их в зависимых от феодала, связано с изданием в 1447 году великим князем литовским Казимиром привиля.

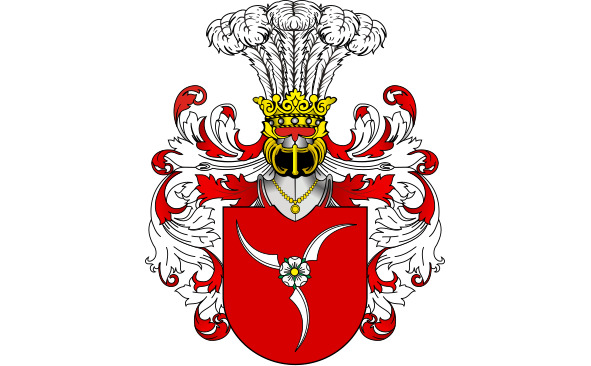

Герб Роля

В поле червлёном белая роза, в которую тупыми концами упираются три сошника, остриями обращённые к стенкам шита. На шлеме пять страусовых перьев. Начало этого герба относят к XI веку.

После подписания Городельской унии в 1413 году бояре Великого княжества литовского, принявшие католицизм, получили права и привилегии польской шляхты, а также право использовать в числе прочих герб «Роля».

Потомки Семена Феодоровича фигурируют в дворянских книгах Витебской, Минской и Могилевской губерний.

«Энциклопедический словарь Брокга́уза и Ефро́на» (сокр. ЭСБЕ) – универсальная энциклопедия на русском языке, изданная в Российской империи частным акционерным издательским обществом «Ф. А. Брокгауз – И. А. Ефрон» (Петербург) в 1890, 1907 годах. Здесь упоминаются Дворжецкие-Богдановичи.

Из потомков Семена Феодоровича Дворжецкого известен Фома Осипович Дворжецкий (Дворжецкий-Богданович) (1859—1920) – архитектор и преподаватель белорусского происхождения, академик Императорской Академии художеств.

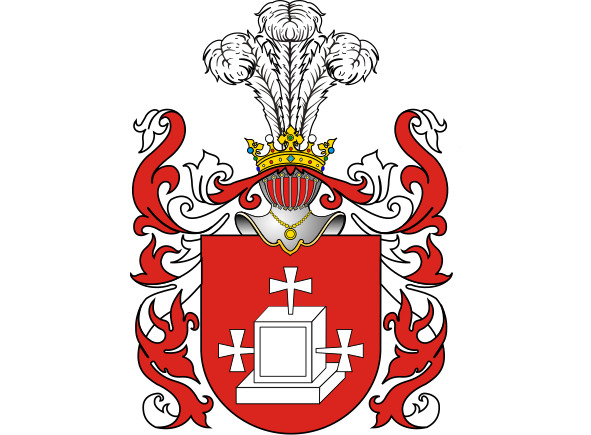

Дворжецкие герба Могила

– польский шляхетский род, был тесно связан с родом Дворжецких-Богдановичей, так как Богдановичи и Дворжецкие упоминаются в числе фамилий, которые использовали герб Могила.

Герб Могила прослеживается с XIII века. Основателем был легендарный Цехан, получивший за храбрость герб Могила. С XV века Цехановичи живут на Литве и Беларусии.

Герб Могила

В красном поле – серебряная кубическая могила, в центре – один золотой крест, а по бокам, параллельно основанию, вонзены ещё два креста. Три или пять страусиных перьев в нашлемнике. Намёт на щите красный или чёрный, подложенный серебром.

Дворецкие? Дворетские? Дворжецкие?

Ошибки перевода возникают независимо от уровня мастерства переводчика. Вероятно, кто-то из Дворжецких мог быть Дворецким, а позже из-за ошибки стать Дворжецким. Дворецкие берут своё начало от города Дворец (также Дворжец) также, как и Дворжецкие.

По данным источников:

Дворецкие (Дворетские, пол. Dworzecki, примечательно то, что в польской версии род записан как «Дворжецкие») – дворянский род.

Среди помещиков Шелонской пятины записаны четырнадцать представителей рода Дворецких (1570).

Афанасий Яковлевич и Казарин Шарапов Дворецкие вёрстаны поместными окладами в Шелонской пятине (1596). Новгородский сын боярский Дмитрий Дворецкий жалован за Литовский поход (1621). В Новгородской писцовой книге записаны пять представителей рода (1626—1627).

Василий Иванович Дворецкий служил рейтарскую службу и ему было дано Государственное жалование (1665). Брацловский полковник Василий Фёдорович Дворецкий – ездил в Москву с гетманом Брюховским и был жалован во дворяне, киевский полковник, активный участник восстания Богдана Хмельницкого.

Дворецкие были пожалованы гербом Слонина, который представлял из себя щит увенчанный дворянским шлемом, в нашлемнике такая же как в щите звезда и два страусовых пера; намёт голубой подложен серебром (в голубом поле золотая звезда сопровождаемая золотыми: сверху – кавалерским крестом, а слева – полумесяцем.), стоит отметить, герб является довольно нетипичным для представителей польской шляхты.

Герб Слонина

Дворец (Дворжец)

– ныне это местечко Гродненской губернии, Слонимского уезда, в 39 км в от уездного города, на реке Молчадке. Жителей около 1108; в местечке имеется православная церковь, костел, еврейская синагога и молитвенный дом (также сельская лечебница, винокуренный завод, 3 ярмарки.)

По рассказам одного из местных жителей

Обычно название своё поселение получает или от владельца, который основал его, или от речки, на которой оно возникло. Во Дворце протекает речка Молчадка. А название пошло от обычного двора. Дело в том, что поселение здесь возникло дороге Слоним—Новогрудок. Здесь даже был небольшой замок и небольшой двор. Этот небольшой двор так и называли – дворец. А вот впервые в летописях поселение упоминается в 15 веке, и принадлежал тогда Дворец шляхтичу Фёдору Долголдовичу.

Фёдор Долголдович правил здесь недолго, потому что в скором времени сюда приехали магнаты Кежгайловичи. А Кежгайловичи – это известный литвинский боярский род. А известен этот род ещё с 14 века. А родоначальником Кежгайлов считается третий сын боярина Волимонта Кежгайло. И вот когда этот Кежгайло принял христианство, стал католиком, его назвали Михаил Кежгайло. Он и считается родоначальником. Его сын, тоже Михаил, был канцлером Великого княжества Литовского в 1444 году, и за хорошую службу великий князь Казимир подарил ему вместе с некоторым деревнями и эту деревню Дворец.

Эта Свято-Покровская церковь была здесь построена 1866 году на месте старой униатской деревянной церкви. Ту униатскую деревянную церковь перенесли отсюда на старинное кладбище. К большому сожалению, до наших дней она не сохранилась. А вот этой церкви повезло больше, даже больше чем костёлу, потому что она с 66-го года так ни разу и не закрывалась. И даже несмотря на то, что во времена советской власти здесь не было батюшки. Когда батюшки здесь не было, то люди сами приходили сюда, открывали двери и молились Богу.

После третьего раздела Речи Посполитой Дворец отошёл в состав Российской империи. В 19 веке сюда заглянул Ян Казимир. Приехал он сюда не потому, что это принадлежало его родне, а потому, что здесь, рядом с Дворцом очень много сохранилось курганов каменного века. А Ян Казимир был известным археологом.

И вот Казимир Завиша в своём блокноте записал, что во Дворце в то время жило 500 человек, находились две церкви, одна часовня, один костёл, школа, богадельня, девять магазинов и два трактира. И вот в один из таких трактиров и зашёл итальянский путешественник и удивился тому, что местная молодёжь танцует не лявониху, или крыжачок, или польку, а исполняет танец, который очень ему напоминал его родной Неаполь и тарантеллу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов