Полная версия:

Майор Вихрь. Семнадцать мгновений весны. Приказано выжить

Юлиан Семенов

Майор Вихрь. Семнадцать мгновений весны. Приказано выжить

© Семенов Ю.С., наследники, 2013

© ООО «Издательство «Вече», 2013

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019

Сайт издательства www.veche.ru

Майор Вихрь (1941–1945)

Председатель имперского народного суда Фрейслер то и дело срывался на крик. Он просто не мог слушать показаний обвиняемого, перебивал его, стучал кулаком по столу и чувствовал, как от гнева холодеют ноги.

– Вы даже не свинья! – кричал он. – Вы гибрид осла и свиньи! Отвечайте: какими мотивами вы руководствовались, передав красным сведения государственной важности?!

– Я руководствовался только одним мотивом – любовью к родине, – ответил обвиняемый, – только любовью к родине…

– Наглец! Вы не смеете говорить о любви к родине! У вас нет родины!

– Я очень люблю свою родину.

– Какой же любовью вы ее любите?! Вы ее любите любовью гомосексуалиста! Ну?! Кому вы передали эти данные в Кракове?

– Этот вопрос уже не представляет для вас интереса. Те, кому я передал сведения, вне сферы вашей досягаемости.

– Вы не просто гибрид осла и свиньи! Вы еще и дурак! В горах Баварии уже создано сверхмощное оружие уничтожения, которое сокрушит врагов рейха!

– Не тешьте себя иллюзиями. Сейчас март сорок пятого, а не июнь сорок первого, господин председатель.

– Нет, вы не просто дурак! Вы наивный дурак! Возмездие грядет так же неумолимо, как рассвет и как восход солнца нашей победы! Лишь такие разложившиеся типы, как вы, не видят этого! Отвечайте суду всю правду – это единственное, что может сохранить вашу вонючую, трусливую, продажную жизнь!

– Я не буду больше отвечать.

– Вы отдаете себе отчет, чем это вам грозит?

– Мне уже больше ничего не грозит. Я сплю спокойно. Не спите вы.

– Уведите этого негодяя! Уведите его! Мне противно видеть это гнусное лицо!

Когда обвиняемого увели, Фрейслер надел свою четырехугольную шапочку, оправил мантию и сказал:

– Объявляется перерыв для вынесения приговора!

Он всегда объявлял перерыв за десять минут перед обедом: председатель имперского народного суда страдал язвенной болезнью, и врачи предписали ему не только тщательнейшим образом соблюдать жесткую диету, но и принимать пищу по минутам.

Все это, происшедшее в марте 1945 года, было одной из развязок истории, начавшейся прошлым летом…

Центр. Совещание в полевом штабе Гиммлера 12 мая 1944 года было прервано в связи с вызовом рейхсфюрера СС к Гитлеру. Однако часть вопросов, включенных в повестку совещания, была обсуждена. Вопрос о переводе партийных руководителей Восточной Пруссии на нелегальное положение в связи с акциями русских войск был оставлен до следующего совещания.

Был рассмотрен вопрос о судьбе крупнейших центров славянской культуры. Привожу запись:

«Гиммлер. Одной из наших серьезных ошибок, я убежден в этом, было крайне либеральное отношение к славянам. Лучшим решением славянского вопроса было бы копирование, несколько, правда, исправленное, еврейского вопроса. К сожалению, мои доводы не были приняты во внимание, победила точка зрения Розенберга.

Кальтенбруннер. Я глубоко убежден, что хорошее предложение никогда не поздно провести в жизнь.

Гиммлер. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Если бы мы начали активное, энергичное решение славянского вопроса два года назад, нам бы сейчас не приходилось готовить себя к уходу в подполье. Давайте трезво смотреть на вещи. Теперь мы обязаны саккумулировать наши усилия, с тем чтобы постараться решить в максимально короткий срок то, что не было до сих пор решено.

Кальтенбруннер. Я думаю, наши предложения о полном уничтожении исторических очагов славизма – Кракова, Праги, Варшавы и других подобных им центров – наложат определенную печать даже на возможное (я беру крайний случай) возрождение этой нации. По своей природе славянин не просто туп, но и сентиментален. Вид пепелищ будет соответствующим образом формировать будущие поколения славян. Крушение очагов исторической культуры есть форма крушения духа нации.

Гиммлер. Армия не согласится на немедленное уничтожение всех подготовленных по вашему проекту центров. Армия не может воевать в пустыне. Вопрос, если мы думаем его решить согласованно, вероятно, может ставиться таким образом, что уничтожение центров славизма должно быть непреложно проведено в жизнь либо после нашей окончательной победы, либо, на худой конец, в последние дни перед отступлением армии из названных вами городов.

Бройтигам. Стоило бы продумать вопрос об эвакуации части наиболее ценных исторических памятников.

Кальтенбруннер. Бройтигам, мне смешно вас слушать. Вы дипломат, а несете чушь.

Гиммлер. Определенный резон в предложении Бройтигама есть. Но к этому пункту мы вернемся на следующей неделе. Кальтенбруннер, свяжитесь с Кейтелем или Йодлем; по-видимому, лучше с Йодлем, он умнее. Обговорите с ним частности и детали. Выделите несколько наиболее крупных центров – я согласен с вами: Краков, Прага, София, Братислава…

Кальтенбруннер. Братислава – чудный город, в окрестностях прекрасная охота на коз.

Гиммлер. Перестаньте перебивать меня, Кальтенбруннер, что за дикая манера!

Кальтенбруннер. Все-таки Братислава – пока что столица дружественного нам словацкого государства.

Гиммлер. Порой я не знаю, как реагировать на ваши умозаключения: то ли смеяться, то ли бранить вас. Я порву листок соглашения со Словакией в тот час, когда мне это будет выгодно. Не думаете ли вы, что договор со славянами – любой их национальной формой – может быть серьезным?

Кальтенбруннер. Итак, мне нужно получить принципиальное согласие армии на акцию по уничтожению этих центров?

Гиммлер. Да, обязательно, а то генштаб начнет тревожить фюрера жалобами на нас. К чему нам лишняя склока! Мы все смертельно устали от склок. До свидания, друзья…

Бройтигам. Всего хорошего, рейхсфюрер. Кальтенбруннер. До свидания. Рейхсфюрер, вы забыли свое перо.

Гиммлер. Благодарю, я очень к нему привык. Швейцария делает великолепные ручки. Молодцы! “Монблан” – это во всех смыслах высокая фирма…»

Как мне стало известно, Кальтенбруннер уже договорился с Йодлем о совместной (гестапо, СС, СД и армия) акции по уничтожению крупнейших центров славянской культуры. Юстас.

Эта шифровка пришла из Берлина в Центр 21 мая 1944 года. В тот же день она была передана с нарочными всем командующим фронтами. Одновременно в Берлин – по каналу Эрвина и Кэт, радистов Штирлица, работавших с ним в Берлине уже не первый год, – была отправлена радиограмма:

«Юстасу. Найдите возможность посетить Краков лично. Центр».

Через месяц в разведотделе штаба фронта были составлены документы следующего содержания:

«Группа военной разведки в составе трех человек: руководитель – Вихрь, заместитель по разведработе – Коля и радист-шифровальщик – Аня, откомандированные Генеральным штабом РККА для выполнения специального задания, прошли подготовку по вопросам, связанным с паспортным режимом генерал-губернаторства и – отдельно – Кракова; уточнены легенды, шифры, время и место радиосвязи.

Задачи группы – установление способов, времени, а также лиц, ответственных за уничтожение Кракова.

Способы выполнения оговорены с руководителем Центра по выполнению специального задания полковником Бородиным.

Работа: после выброски и приземления – сбор. Определять местонахождение друг друга по миганию фонариков. Центром сбора является Аня. Если у кого-либо ушиб или ранение – необходимо перемигиваться фонариками чаще, с интервалом через одну минуту, а не через три, как это установлено. Световые различия: радистка – белый цвет, руководитель – красный, заместитель – зеленый.

Сразу после приземления закапывают парашюты и начинают передвижение к северу – три километра. Здесь – привал; переодеваются и устанавливают связь с Бородиным. После этого рация должна быть закопана, двое остаются в лесу возле рации, а заместитель по разведке отправляется в село Рыбны. Там он должен выяснить наличие немецких патрулей. Если в селе нет войск и патрулей, Вихрь идет в город Злобнув, на улицу Грушову, дом 107, к Сигизмунду Палеку и передает ему привет от его сына Игнация, полковника Войска Польского. Сигизмунд Палек выводит Вихря через своих людей на связь с шифровальщиком Мухой. Вихрь подчиняет себе Муху.

Если по каким-либо причинам все члены группы не собрались после приземления или дом Палека занят немцами, местом встречи устанавливается костел в селе Рыбны: каждый день, с седьмого по десятое, с десяти до одиннадцати утра. К руководителю подойдет Муха – молодой человек в потрепанной немецкой форме без погон. Вихрь должен быть одет в синий костюм, кепка в правой руке, в левой – белый платок, которым он будет утирать лоб справа налево быстрым движением. Пароль: «Простите, пожалуйста, вы здесь старушку с двумя мешками не видели?» Отзыв: «По-моему, она недавно уехала с попутной машиной».

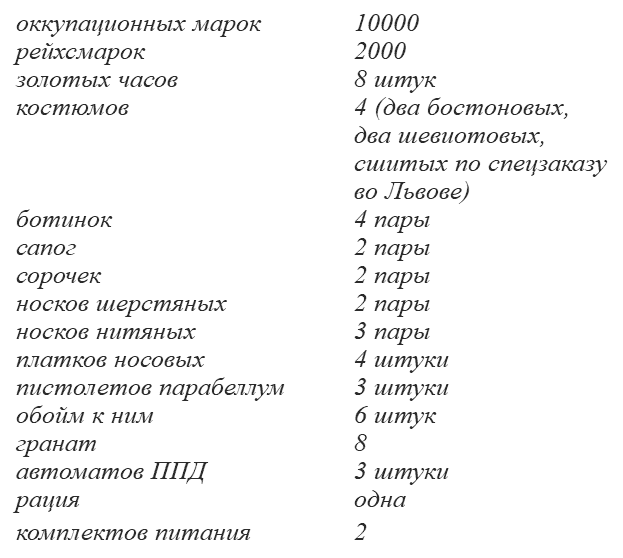

«Оснащение группы “Вихрь”:

Вещи переданы капитаном Высоковским (подпись).

Вещи приняты майором Вихрем (подпись)».

В тоненькую папку, приобщенную к материалам операции «Вихрь», были вложены следующие характеристики:

«Бурлаков Андрей Федорович, русский, родился в Тамбове в 1917 году, холост, член ВКП(б) с 1939 года. В 1935 году поступил в педагогический институт, на факультет филологии и истории. Окончив пединститут, тов. Бурлаков А.Ф. был направлен учителем в школу с. Шаповаловка. Участвовал в войне с белофиннами. После ранения и демобилизации вернулся в Тамбов, где начал работать инструктором горкома партии. В начале Великой Отечественной войны ушел добровольцем на фронт. Впоследствии откомандирован в спецшколу Генерального штаба РККА. По окончании спецшколы был заброшен в Днепропетровск, где стал во главе резидентуры. Год жил на нелегальном положении, три месяца – легально, устроившись переводчиком в организации Тодта на объект 45/22. За успешное выполнение заданий командования награжден орденом Красного Знамени и орденом Отечественной войны I степени. К суду и следствию не привлекался. Выдержан, морально устойчив. Делу партии беззаветно предан».

«Исаев Александр Максимович, русский, родился во Владивостоке в 1923 году, холост, член ВКП(б) с 1943 года, в 1940 году поступил на физический факультет МГУ. В июне 1941 года добровольцем ушел на фронт Великой Отечественной войны. За мужество, проявленное во время боев под Гжатском, был награжден медалью “За отвагу”. Направлен в спецшколу Генштаба РККА. По окончании спецшколы три раза забрасывался в глубокий тыл со специальными заданиями. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени. Выдержан, морально устойчив. К суду и следствию не привлекался. Делу партии предан беззаветно».

«Лебедева Евгения Сергеевна, русская, 1923 года рождения, член ВЛКСМ, не замужем, родилась в г. Тайшете Красноярского края. В 1940 году окончила среднюю школу. Работала коллектором в управлении изыскательских работ филиала Южсиба. В 1941 году подала заявление в райвоенкомат. Была направлена в части противовоздушной обороны Ленинграда. Оттуда, после пребывания в госпитале, направлена в школу радистов. Забрасывалась в тыл со специальным заданием. Награждена орденом Красной Звезды. К суду и следствию не привлекалась. Выдержана, морально устойчива. Делу партии предана».

Здесь же хранились тексты легенд, разработанные для внедрения и легализации, а также на случай провала.

«Я, Попко Кирилл Авксентьевич, украинец, родился 24 октября 1917 года, в Днепродзержинске в семье учителя. Моя мать, член бюро райкома партии, была расстреляна НКВД осенью тридцать седьмого года. Я работал грузчиком на железнодорожной станции Кривой Рог, в седьмой дистанции пути Сталинской железной дороги. Проходил действительную службу в рядах РККА в войсках Киевского военного округа, в первом стрелковом полку отдельной кавдивизии, дислоцированной в районе Белой Церкви. Во время боев под Киевом сдался в плен. После проверки в фильтрационном лагере № 56/а был освобожден и устроился работать помощником начальника цеха на мельзаводе Днепропетровска. Отец работал директором школы, и вскоре я перешел с мельзавода на работу в школу завхозом. При наступлении частей Красной Армии отец погиб во время воздушного налета. Я отступил с частями немецкой армии во Львов, где работал на железнодорожной станции диспетчером службы депо. В настоящее время ушел оттуда в связи с наступлением большевиков. Аусвайс № 7419, выданный городским бургомистратом Львова».

«Я, Гришанчиков Андрей Яковлевич, русский, родился 9 мая 1922 года в Москве. Учился в педагогическом институте, на физическом факультете. Был отправлен в сентябре 1941 года под Москву рыть окопы. В октябре сдался в плен. Был отправлен в Минск, где работал сначала строительным рабочим, потом парикмахером в мастерской Ереминского, которая находилась на Угольной улице, в доме 7. Отступал вместе с немецкими войсками, в настоящее время иду в Краков, где, как мне сказали в эшелоне, есть пункт для оказания помощи лицам, бежавшим от большевистского террора. Аусвайс № 12/299, выданный 22 июля 1942 года бургомистратом Минска».

«Я, Грудинина Елизавета Родионовна, русская, родилась 16 августа 1924 года в деревне Выселки Курской области. Мои родители были раскулачены в 1929 году и сосланы на поселение в Хакасскую автономную область, в деревню Дивное. За месяц перед войной, после окончания девятого класса, я поехала в гости к тетке в Курск. Здесь, у тетки, проживавшей на улице Ворошилова, дом 42, квартира 17, меня и застала война. После того как большевики ушли из города, я стала работать в офицерском клубе официанткой. В дальнейшем была секретарем-машинисткой в городской больнице. Вместе с семьей моей тетки, Лакуриной Прасковьи Николаевны, отступила в Киев, там устроилась работать горничной к вице-прокурору Штюрмеру. Из Киева, отстав от семьи тетки, я переехала в Ужгород, где встретила моего знакомого по Курску, офицера русской освободительной армии Шевцова Григория, который сказал, что видел мою тетю при отступлении из Львова. Тетя собиралась ехать в Германию через Краков. Поэтому я сейчас иду в Краков, чтобы обратиться к властям с просьбой о помощи. Вместе с семьей тетки я также собираюсь ехать в Германию. Аусвайс № 7779, выдан 3 августа 1942 года».

Следующие три листочка бумаги были написаны от руки.

«Я, Бурлаков Андрей Федорович, майор Красной Армии, прошу причитающийся мне оклад переводить моим родителям по адресу: Астрахань, Абхазская, 56, Бурлаковым Федору Федоровичу и Тамаре Михайловне».

«Я, Исаев Александр Максимович, старший лейтенант Красной Армии, прошу причитающийся мне оклад переводить моей матери, Гаврилиной Александре Николаевне, по адресу, имеющемуся в моем личном деле».

«Я, Лебедева Евгения Сергеевна, младший лейтенант Красной Армии, прошу переводить мой оклад на сберегательную книжку, так как родственников после смерти родителей не имею. Сберкнижку прилагаю».

И – последний документ: «Сегодня, 27 июня 1944 года, в 23 часа 45 минут в квадрате 57 произведен сброс трех парашютистов. В связи с низкой облачностью и сильным ветром возможно небольшое отклонение от заданного района. Капитан Родионов».

Летчик Родионов оказался прав – облачность была низкая, а ветер сильный. Он был не прав в другом: отклонение от заданного района вышло очень большое. Группа выбросилась в семидесяти пяти километрах от заданного места приземления. Ветер расшвырял парашютистов в разные стороны. На сигналы белого луча Аниного фонарика никто не отвечал. Земля была не по-летнему холодной. Лужи пузырились дождевыми нарывчиками. В лесу пахло осенними листьями. Где-то вдали выли собаки. Аня закопала парашют, комбинезон и рацию, причесалась, вымыла руки в луже и пошла на север.

Попко

Под утро Вихрь выбрался к шоссе. На асфальте лежала молочная роса, будто первый осенний заморозок. Облака поднялись и теперь уже не разрывались, как ночью, натыкаясь на верхушки деревьев. Было очень тихо, как бывает на рассвете, когда ночь еще пытается противоборствовать утру.

Вихрь шел вдоль дороги, по мелколесью. Мокрые листья мягко касались его лица, и он улыбался, вспоминая отчего-то, как отец сажал деревья на участке вокруг их дома. Он откуда-то привез саженцы американского ореха – широколистого, изумительной красоты дерева. Когда два саженца принялись и бурно пошли вверх и вширь, отец, возвращаясь домой, останавливался и здоровался с деревьями, как с людьми, осторожно пожимая двумя пальцами их большие листья. Если кто-то замечал это, отец делал вид, что щупает листья, а если рядом никого не было, он подолгу, тихо и ласково, разговаривал с деревьями. То дерево, которое было шире и ниже, считалось у него женщиной, а длинное, чуть заваленное на один бок – мужчиной. Вихрь несколько раз слышал; как отец шептался с деревьями, спрашивал их про жизнь, жаловался на свою и внимал подолгу, что они ему отвечали – шумом листвы своей.

Воспоминания не мешали Вихрю думать: то, что он вспоминал, медленно проплывало у него перед глазами, становясь некоей зримой связью с домом, с тем, что отныне стало прошлым. А думал он сейчас о настоящем, о том, что случилось этой ночью с товарищами. Он перебирал все возможные варианты – худшие сначала, а потом, постепенно, самые благоприятные для членов его группы.

«Видимо, нас разбросал ветер, – думал Вихрь. – Стрельбу я должен был услыхать, потому что ветер был на меня, а они прыгали первыми, следовательно, они приземлились в том направлении, откуда налетал ветер Вихрь, – усмехнулся он, – налетал вихрь… Глупая кличка, просто на манер Айвенго, право слово… Надо было взять кличку Ветер – хоть без претензий».

Он остановился – толчком – и замер. Впереди асфальт был перегорожен двумя рядами колючей проволоки, подходившей вплотную к полосатому пограничному шлагбауму. Вдоль шлагбаума ходил немецкий часовой. На опушке леса темнела сторожевая будка. Из трубы валил синий дым – клубами, ластясь к земле: видимо, печку только-только растопили.

Несколько мгновений Вихрь стоял, чувствуя, как все тело его сводит тяжелое, постепенно пробуждающееся напряжение. Потом он стал медленно приседать. Он знал лес. Еще мальчишкой он понял, что нет ничего более заметного в лесу, как резкое движение. Зверь бежит через чащобу, и его видно, но вот он замер – и исчез, до тех пор исчез, пока снова не выдаст себя движением.

Вихрь лег на землю, полежал так с минуту, а потом стал потихоньку отползать в лес. Он забрался в чащобу, повернулся на спину, закурил и долго смотрел на причудливое переплетение черных веток над головой.

«Видимо, я вышел к границе рейха с генерал-губернаторством, с Польшей. Иначе – откуда граница? По-видимому, мы выбросились много западнее Кракова, значит, патрулей здесь до черта. Хреново!»

Вихрь достал карту, расстелил ее на траве и, подперев голову кулаком с зажатой в нем папиросой, стал водить ногтем мизинца по шоссейным дорогам, ведшим из Кракова: одна на восток, другая в Закопане, третья в Силезию, четвертая на Варшаву.

«Точно. Это дорога на Силезию. В километре отсюда – территория Третьего рейха, мать его так… Надо назад. Километров семьдесят, не меньше».

Вихрь достал из кармана плитку шоколада и лениво сжевал ее. Выпил из фляги немного студеной воды и стал отползать еще дальше в чащобу, то и дело замирая и вслушиваясь в утреннюю ломкую, влажную тишину.

(Вихрь верно определил, что перед ним граница. Он также совершенно правильно предположил, что здесь больше, чем в каком-либо другом месте, патрулей. Но Вихрь не мог знать, что вчера их самолет был засечен пеленгаторными установками. Более того, было точно запеленговано даже то место, где «Дуглас» лег на обратный курс. Поэтому шеф краковского гестапо дал указание начальнику отдела III-A прочесать леса в районе тех квадратов, где, предположительно, был сброшен груз или парашютисты красных.)

Вихрь шел по лесной дороге. Она то поднималась на взгорья, то уходила вниз, в темные и холодные лощины. В лесу было гулко и тихо, дорога была неезженая, но тем не менее отменно хорошая, тугая, не разбитая дождями. Вихрь прикинул, что если он пойдет таким шагом через лес, то завтра к вечеру будет совсем неподалеку от Рыбны и Злобнува. Он решил не заходить в села, хотя по-польски говорил довольно сносно.

«Не стоит, – решил он, – а то еще наслежу. Здешнюю обстановку я толком не знаю. Лучше проплутать лишние десять километров. Так или иначе, компас выручит».

Выходя на поляны, он, так же как и на границе, замирал, медленно опускался на землю и только потом обходил поляну. Один раз он долго стоял на опушке молодого березняка и слушал, как глухо гудели пчелы. Он даже ощутил во рту медленный, откуда-то изнутри, липовый вкус первого, жидкого светлого меда.

К вечеру он почувствовал тяжелую усталость. Он устал не оттого, что прошел более сорока километров. Он устал оттого, что шел через лес – настороженный, молчаливый; каждый ствол – враг, каждая поляна – облава, каждая река – колючая проволока.

«Сволочь, – устало думал Вихрь об этом тихом лесе, – растет себе – и плевал семь раз на войну. Даже макушек, срезанных снарядами, нет. И выгоревших секторов тоже. Горелый лес жалко. Попал в людскую перепалку и страдает ни за что ни про что. А этот – благополучный, тихий, пчелиный лес, мне его совсем не жаль».

Когда стало темно, Вихрь сошел с лесной дороги и двинулся по мокрому мягкому мху куда-то вниз, туда, где шумела река. Он решил там заночевать. Чем ниже он спускался, тем труднее было идти: начиналось болото. Вихрь решил посветить вокруг фонариком, но потом подумал, что делать этого не стоит, свет в лесу издалека виден, всякое может случиться.

Он начал подниматься обратно – вверх к дороге, упал, промочил колени, рассердился, потому что завтра рассчитывал войти в Рыбны, а входить в село в измазанных брюках неразумно: сразу видно, что из лесу. Достал из немецкого, свиной кожи портфеля фонарик и быстро осветил место, где упал. Мох под лучом фонаря стал неестественно зеленым, каким-то изумрудным даже, светился изнутри, как фосфор ночью в кабине пилота.

Вихрь вышел на дорогу, долго чистил березовой листвой свои щегольские тупорылые полуботинки, изношенные настолько, чтобы не казаться новыми: гестапо здорово осматривает вещи при задержании, они в этом доки, а новые вещи всегда подозрительны. Сверился по карте, где он сейчас должен находиться, и полез вверх – по левую сторону от дороги. Ночной лес был ему приятен – совсем иной, особой, столь нужной сейчас тишиной. Леса незнакомого, и особенно ночного, боятся все: и те, которые ищут в нем, и те, которые в нем скрываются. Но те, которые ищут, боятся его больше.

Не разводя костра, он устроился под большой теплой елкой; вытянулся с хрустом и не заметил, как уснул – тяжелым сном с липкими, тягучими сновидениями.

Проснулся он словно от удара: ему послышалось, что рядом кто-то тяжело дышит. Он даже отчетливо понял, что дышит человек с насморком – в носу при каждом вдохе хлюпало.

Коля, он же Гришанчиков

Он, пожалуй, дольше остальных ходил вокруг места приземления – сначала маленькими кругами, а потом все бóльшими и бóльшими, – но безрезультатно. Никаких следов товарищей он не обнаружил.

Под утро Коля вышел на проселок. Возле развилки стояла маленькая часовенка. На чисто беленной стене был прибит большой коричневый крест. На кресте был распят Христос. Художник тщательно нарисовал на белом теле Христа капельки крови в тех местах, где его руки и ноги были пробиты гвоздями. Над входом в крохотную часовенку висела иконка Пресвятой Девы Марии: детское лицо, громадные глаза, тонкие пальцы прижаты к груди, словно при молитве.

На полочке под крестом стоял стакан. В стакане догорала свеча. Пламя ее в рассветных сумерках было зыбким и тревожным.

«Заграница! – вдруг подумал Коля. – Я – за границей! Как мы смотрели на Ваську, когда он приехал с родителями из-за границы! Он приехал из Польши в тридцать восьмом. Смешно: он сочинял небылицы, а мы ему верили. Он говорил, что купался в гуттаперчевом море. Можно плавать, даже если не умеешь. “Вода, – говорил Васька, – держит. Специальная, американская вода”. Мы его даже не били, потому что он был за границей».

Коля вздрогнул, услыхав за спиной кашель. Обернулся. В дверях стояла старуха. Она прикрывала рукой большую, только что зажженную свечу.