скачать книгу бесплатно

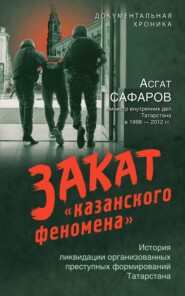

Закат казанского феномена. История ликвидации организованных преступных формирований Татарстана

Асгат А. Сафаров

В 80-е годы Юрий Щекочихин сообщил всей стране, что в СССР, оказывается, существует организованная преступность. Он же ввёл и новое понятие – «казанский феномен», после чего Казань надолго стала мрачным символом молодёжной преступности и бандитских разборок. В книге рассказывается о зарождении, расцвете и закате «казанского феномена». История ликвидации преступных группировок излагается в хронологическом порядке, при этом автор сообщает подробности, которые раньше были известны только правоохранительным органам.

Асгат Сафаров

Закат казанского феномена. История ликвидации организованных преступных формирований Татарстана

От автора

Моим друзьям и соратникам в борьбе с организованной преступностью посвящается

Отменив смертную казнь, государство официально признало, что жизнь убийцы стоит дороже, чем жизнь его жертвы. Если за убийство двоих или троих человек преступник получает 25 лет заключения, это означает, что он расплачивается за каждого примерно восемью годами своей свободы. То есть пребывание на земле злодея и бандита настолько важно и значимо, что оно заведомо в разы ценнее для общества, чем жизнь любого законопослушного гражданина.

Пусть бросают в меня камни «гуманисты» и демократы, но моё глубокое внутреннее убеждение: забрав чужую жизнь, преступник должен расплачиваться своей. И это ещё очень даже гуманно, ведь наши предки вообще наказание определяли в равных пропорциях. Средневековая жестокость имела логичное объяснение – если нельзя казнить душегуба несколько раз, то можно отнять жизнь максимально мучительным способом – в назидание всем остальным.

Я не верю в раскаяние убийц. Если убийство произошло по неосторожности, из-за халатности или в запале разгоревшейся ссоры, тогда – конечно, тогда виновные, как правило, раскаиваются искренне, просят для себя справедливого возмездия, а случается, что и сами себя карают – самоубийства среди нечаянных убийц составляют от пятнадцати до двадцати процентов. Но тот, кто хладнокровно заранее спланировал и организовал злодейство, раскаяться не способен. Притвориться – да, но раскаяться – никогда. Во всяком случае, за почти тридцать лет службы мне не удалось убедиться в обратном, хотя и приходилось общаться с приговорёнными к высшей мере (ещё до введения моратория), а позже – к пожизненному заключению.

Тем, кто рьяно отстаивает права преступников, как правило, самим не приходилось выступать в роли потерпевших. А я не могу забыть слова своей сотрудницы, лишившейся матери в шестилетнем возрасте. Убийца – военнослужащий – несколько дней выслеживал жертву и прекрасно знал, что у неё двое маленьких детей – четырёх и шести лет. Но это не остановило его, когда он насиловал и душил женщину. Преступника быстро нашли, дело расследовала военная прокуратура, и через восемь месяцев его приговорили к высшей мере наказания.

Дочери той погибшей женщины сейчас больше сорока лет, но она на всю жизнь запомнила день, когда её бабушке принесли телеграмму о приведении приговора в исполнение. «Вы не поверите, – сказала она, – но я, маленький ребёнок, почувствовала облегчение. Мне до сих пор легче от того, что он не ходит по этой земле, не дышит этим воздухом, что я никогда не встречусь ни с ним, ни с его детьми».

И я очень хорошо понимаю, что она имеет в виду. Мне не раз приходилось сталкиваться со страхом потерпевших. Имея мужество выступить в суде и добиться наказания для преступника, потом они долгие годы живут в мучительном ожидании, что их обидчики освободятся.

Идея создания этой книги родилась не случайно. После того как в Татарстане были ликвидированы десятки преступных группировок, на тему чего вышли в свет сотни прекрасных журналистских материалов, рано или поздно кто-нибудь обязательно решил бы обобщить уже имеющуюся фактуру и написать что-то вроде «Казань бандитская». И сто против одного: в этом случае героями опять стали бы бандиты – отвергнутые и непонятые обществом, побеждённые, но не сломленные. Лично у меня от каждой попытки романтизации образа «благородного» разбойника сводит скулы, и, думаю, похожая реакция возникает у большинства моих коллег.

Поэтому вполне логично, что однажды утром, во время доклада моего первого заместителя Рената Тимерзянова* о состоянии оперативной обстановки в республике, у нас зашёл разговор, что неплохо было бы написать книгу. Книгу об истории противостояния закона и криминала в Татарстане, о том, каким образом нужно бороться с организованной преступностью. К тому времени процесс разгрома группировок в республике шёл уже больше десяти лет, информации накопилось очень много. С одной стороны, хотелось, чтобы наработанный нами опыт не пропал зря, а с другой – чтобы героями книги являлись НЕ бандиты, а те, кто в итоге оказался сильнее их. Свидетели обвинения и потерпевшие, не испугавшиеся угроз, оперативники и следователи, сумевшие оборвать кровавые криминальные биографии. Самые простые люди, не амбициозные, не светские, не знаменитые – обычные.

Но я не собирался писать и мемуары в чистом виде. Как говорила великая Раневская: «Писать о себе хорошо – неловко, а плохо – не хочется». Перечислять все достижения МВД за последние тринадцать лет достаточно утомительно и для автора, и для читателя, а выносить на всеобщее обозрение жареные факты из политического и ведомственного закулисья я не стану никогда. Тема этой книги – организованная преступность в Татарстане, её зарождение, становление и разгром.

Сейчас, когда счёт ликвидированным бандформированиям в республике переваливает за сотню, социологам уже хорошо известны причины и условия, в которых зарождаются и вызревают преступные сообщества. И чем больше мы узнаём, тем очевидней становится жуткая истина: всё это можно было ликвидировать ещё в зачаточном состоянии. Если бы правоохранительные органы всегда и везде выступали единым фронтом, если бы большую часть будущих бандитов остановили вовремя, если бы жертвы не молчали, боясь мести…

Если бы да кабы. Жизнь не знает сослагательного наклонения, и переписать заново кровавую хронику последних десятилетий уже не получится. Но можно избежать новых трагедий. А для этого необходимо знать, КАК противостоять злу. Знать и помнить, потому что оно может коснуться каждого. И речь не только об опасности стать жертвой, ведь близкий человек, выбравший путь по другую сторону закона, тоже практически потерян. В республике не счесть кладбищ, на которых хоронили тех, кто погиб в бандитских разборках. Дорогие памятники, трогательные надписи…

Бывает и другой финал. Он тоже не из счастливых, ведь годы за решёткой – вряд ли то, о чём мечталось криминальным авторитетам.

Криминальные войны – войны настоящие. С убитыми и ранеными, с лазутчиками, перебежчиками, предателями и двойными агентами. Только здесь не существует безопасного тыла. Те, кто считают, что могут закрыть глаза и уши и сделать вид, что вопрос преступности их не касается, глубоко заблуждаются.

Ваш ребёнок идёт в школу, а там одноклассник предлагает ему покурить «прикольную травку» или сходить на собрание новой секты. А может, он любит подраться, ему нравится чувство превосходства и он обожает приключения? Вы уверены, что ему хватит силы воли отказаться от приглашения на «интересное и прибыльное дело»? Он может оказаться и просто случайной жертвой: в этой книге много историй о детях, погибших от шальных пуль во время бандитских перестрелок или убитых как ненужные свидетели.

Очень часто в кабинете следователя родные преступников испытывают настоящий шок: ведь они-то знали своего сына, дочь, брата или мужа другими: добрыми, любящими и заботливыми. «Этого просто не может быть!» – говорят они.

К сожалению, может. Эта книга – о самых страшных злодеях нового времени, и не всегда в этой роли выступают члены преступных формирований. Иногда настоящими чудовищами оказываются самые безобидные и заурядные с виду люди.

Обязанность любого нормального государства – защитить своих граждан. А в случае совершения преступления – поймать обидчика и добиться для него справедливого возмездия. Наказание неотвратимо – вот один из краеугольных принципов правосудия, и только тогда общество можно назвать нормальным, когда он выполняется в полной мере.

Я практически не касаюсь в книге экономических и должностных преступлений, рассказывая о них только в той мере, в какой они связаны с деятельностью того или иного преступного сообщества. Преступления против государственной власти и государственной службы – это отдельная тема. Конечно, казнокрадство и мздоимство разъедает страну, так или иначе касаясь каждого – в виде низкого уровня жизни, маленьких зарплат и нищенских пенсий. Но я хочу поговорить о другом. О том, что представляет непосредственную угрозу для жизни обычного, простого человека. И о том, как с этим можно и нужно бороться.

Как и почему образуются преступные сообщества, что им способствует, а что мешает? Каким образом можно противостоять этому процессу, и почему Татарстан сегодня считается одним из лидеров в борьбе с оргпреступностью? Я думаю, те, кто прочитают эту книгу, смогут найти ответ хотя бы на часть вопросов.

Асгат Сафаров

КАК ПОЯВИЛСЯ «КАЗАНСКИЙ ФЕНОМЕН»

Организованную преступность власть в стране вырастила сама, своими руками. В этом смысле практически хрестоматийным примером может служить процесс по банде «Тяп-ляп». И пусть о нём уже написано множество материалов и диссертаций, сняты десятки фильмов, пропустить его в истории борьбы с организованной преступностью невозможно никак, потому что он – показательный.

* * *

…Абдулбари Закиров помнил ещё Первую мировую войну, защищал свою страну в Великую Отечественную. Свои 74 года он считал прожитыми не зря. Небольшой, но уютный дом, жена, дети, внуки. Пенсию государство платит хорошую, по телевизору постоянно говорят, что жизнь с каждым годом становится лучше. Что ещё нужно для счастья пожилому человеку?

Августовским вечером 78-го года Абдулбари вместе с женой возвращался домой из магазина. Вряд ли он, счастливо избежавший пуль в военное время, мог предположить, что они настигнут его почти на пороге дома, а убийцей окажется не враг, а сосед-подросток. Тот, за чью возможность появления на свет он воевал… Это были последние минуты жизни Закирова: чета пенсионеров попала под шквальный огонь, который открыли по случайным прохожим члены банды «Тяп-ляп».

С бандитизмом в стране покончено – такова была официальная позиция власти в 70-е годы. Статья «Бандитизм» в уголовном кодексе оставалась и, более того, была «расстрельной», но уже практически не применялась. И хотя руководство МВД СССР регулярно вызывало на заслушивания высшие милицейские чины из регионов, где фиксировались вспышки бандитизма, дальше внутриведомственных разборок дело не шло. 77-я статья УК оставалась «мёртвой», а бандитов сажали за мелочовку, если сажали вообще. Плоды этой самоубийственной страусиной политики страна пожнёт позже, а в то время по всей стране начали завязываться зловещие «цветочки».

В начале 70-х в дежурную часть МВД ТАССР стали поступать сообщения о массовых молодёжных драках, вспыхивающих в разных местах Казани. Эти драки отличались от обычных подростковых стычек стремительностью, организованностью и неоправданной жестокостью: били с таким расчётом, чтобы убить.

Сейчас уже общеизвестно, что молодёжные преступные группировки образуются в первую очередь на городских окраинах, в промышленных районах. Конечно, банды Нью-Йорка всегда будут отличаться от банд Новосибирска, хотя бы в силу разного менталитета подростков, но начало они берут в одной среде – в промышленных гетто. Этот процесс не миновал и Казань. Молодёжные банды стихийно возникали по всем городским окраинам. Неудивительно, что молодёжи свойственно «кучковаться». Но если в центральных городских районах, где есть все блага цивилизации в виде клубов, спортивных секций и музыкальных студий, этот процесс можно контролировать, то в зоне «невидимости» им будут управлять другие.

Стихийно возникая в промышленных районах Казани, группировки начинали войну друг с другом за зоны влияния. Очень быстро среди всех выделилась группировка «Тяп-ляп» (название пошло от одного из крупнейших производственных объединений республики – «Теплоконтроль»*, в районе которого и жили участники ОПГ).

Жилой сектор в этой части города и сегодня выглядит не особенно приветливо, а сорок лет назад он вполне мог послужить декорациями к фильму-триллеру. Несколько хрущёвок, построенных для заводчан, побережье озера Средний Кабан, частные дома посёлка Калиновка и десятки квадратных километров промышленной зоны, когда территории заводов переходят одна в другую. Улицы освещаются только светом из окон, дороги разбиты… Есть мнение, что внутренний мир человека находится в прямой зависимости от его внешнего окружения, поэтому в школах Японии обязательными предметами являются «любование» и «созерцание». Если это правда, то подростки, изо дня в день видящие мрачные индустриальные пейзажи, просто обречены нести в себе такой же мрак.

«Тяп-ляп» был не просто уличной бандой. В районе образовалась настоящая организованная преступная группировка, построенная по принципу классического боевого подполья, когда рядовые участники знают только своё близкое окружение, но не «руководство». Руководили же всем три главаря.

Сергей Антипов по кличке Антип к концу 70-х годов уже имел судимость за хулиганство и грабёж и был самым старшим среди всех участников группировки. Идеологию «зоны» он жёстко насаждал и среди молодых, начиная с внешнего вида (стрижки «под ёж», зимой – телогрейки и мутоновые шапки-ушанки, завязанные под горло), заканчивая «зоновским» лексиконом и правилами поведения.

Следующий, Сергей Скрябин по кличке Скряба, резко отличался от своих соратников. Он один из немногих имел высшее образование (окончил педагогический институт) и был настоящим мозговым центром банды. Именно Скрябин разрабатывал все планы «операций» – вымогательства, разбои, подпольное производство, фарцовка… От него зависела финансовая «состоятельность» группировки. Интересная деталь: в своё время Скрябин достаточно успешно работал пионервожатым и умел завоёвывать доверие подростков.

Третий лидер, Завдат Хантимиров по кличке Джавда, относился к разряду тех, которых позже будут называть «отморозками»: невероятно жестокий, малочувствительный к боли, практически лишённый страха.

Обязанности рядовых участников в группировке были чётко распределены: одни обчищали квартиры, другие угоняли моторные лодки, мотоциклы и машины для дальнейшей перепродажи, третьи грабили прохожих.

Бандиты имели своих «прикормленных» госчиновников, офицеров в военкомате, врачей, не говоря уже о работниках торговли и общепита. Сейчас это назвали бы коррумпированными связями, а тогда подобного определения ещё просто не существовало. Тяпляповцы стали первопроходцами и в области рэкета. «Доили» продавцов пивных и винных точек, спекулянтов, приёмщиков стеклотары, мясников. Со строптивцами не церемонились: на одного из продавцов, не отдавшего деньги в срок, было организовано настоящее покушение – его расстреляли из обреза (жертва спаслась буквально чудом: кожаный пиджак и надетое поверх кожаное пальто погасили удар).

Всего группировка насчитывала более сотни молодых парней в возрасте от 17 до 20 лет, главным образом учеников или выпускников двух местных школ – 114-й и 48-й. У её членов имелось холодное и огнестрельное оружие, в том числе зарубежного производства.

До сих пор не совсем ясно, почему лидеры группировки не удовлетворились тем, что имели – деньги в их карманы текли рекой, и они могли позволить себе любую роскошь в масштабах советского времени. Но факт остаётся фактом: главари «Тяп-ляпа» целенаправленно хотели стать полными хозяевами Казани. Антипов всерьёз собирался в будущем получить мандат депутата и неприкосновенность, а то, что он наберёт достаточное число голосов – весь «Тяп-ляп», – сомнений не вызывало ни у кого. И это ещё полбеды – тяпляповцы ставили перед собой цель держать весь город в страхе. А потому (как они считали) был необходим настоящий террор.

Однажды, забрав автобусы из местного АТП, тяпляповцы подъехали ко Дворцу культуры имени Урицкого, где шла дискотека, ворвались в зал и стали избивать всех подряд. Подъехавшие наряды милиции с трудом прекратили вакханалию и отбили автобусы, которые пришлось сопровождать до самого гаража автотранспортного предприятия.

О бандитизме следовало вести речь уже тогда, когда члены ОПГ устроили разборку с другими группировками на площади Куйбышева* в 76-м году. Стреляли друг в друга из машин в самом людном месте города. Но факт этот «похоронили» с молчаливого поощрения власти – не хотелось получать «разносы» из Москвы.

А бандиты, видя, что им всё сходит с рук, планировали новые акции устрашения. Летом того же 1976 года Хантимиров решил устроить так называемый «пробег» по Казани, во время которого тяпляповцы должны были избивать всех, кто попадётся им на пути. Поставленная задача: бить максимально жестоко, нанося как можно более серьёзные увечья.

Однако в МВД тоже не зря ели свой хлеб. Информация о готовящемся преступлении пришла вовремя, и милиционеры задержали около 50 членов ОПГ во главе с самим Хантимировым-Джавдой. Все они пошли под суд, который приговорил Хантимирова… всего лишь к одному году исправительных работ. Более того, он вскоре вышел на свободу условно-досрочно по причине примерного поведения.

На Западе существует «теория разбитых окон». Суть её в следующем: если окно разбито и не застеклено, то окружающие решат, что всем на это наплевать и никто ни за что не отвечает. Чувство безнаказанности быстро распространится по всей округе, и вскоре будут разбиты все оставшиеся окна, дав сигнал, призывающий уже к более серьёзным преступлениям.

Отечественные же социологи утверждают, что лишь небольшой процент населения выбирает для себя законопослушный либо преступный путь, руководствуясь исключительно собственным выбором. Разумеется, есть люди, которые не станут убивать и грабить, даже будучи уверенными, что их не разоблачат, так же как есть и те, кого не удержит от преступления даже перспектива наказания. Но таких – меньшинство. Все остальные соблюдают закон только из страха понести ответственность.

Страх тяпляповцы потеряли окончательно, и в 1977 году они начали убивать. Руководил этим процессом вышедший на свободу Хантимиров, под чьим руководством действовало целое звено малолетних бандитов. Первыми жертвами стали те, кто осмеливались заявлять в милицию о проделках участников банды. Но причины для убийства были необязательны: жертвой мог стать любой случайный прохожий. Однажды шестеро бандитов шли к Джавдату домой, но по пути им попался молодой паренёк. Тяпляповцы спросили покурить, парень дал им сигарету, и тут же был забит до смерти – средь бела дня. И всё это до поры до времени сходило им с рук.

Закономерен вопрос: а что же делала милиция? Милиция, как могла, пыталась противостоять набирающему силы монстру. Но, как уже говорилось, официально признать существование банды власть отказывалась, суды выносили смехотворно мягкие приговоры, так что львиная доля работы оперативников вылетала в трубу. Костяк группировки состоял из трёх десятков человек, и каждого надо было уличить в конкретных преступных действиях, что сделать очень трудно. Невозможно установить, кто в кого конкретно бросил камень, кто выстрелил, кто ударил прутом. Хотя кое-что всё же удавалось – взять хотя бы тот самый сорванный «пробег» в 1976 году.

Кстати, этот срыв всерьёз обеспокоил верхушку группировки, и вскоре милицейского информатора вычислили и убили – зверски, просто растоптали насмерть. Виновных не нашли.

После этого за лидерами ОПГ оперативники установили круглосуточное наблюдение. Благодаря ему, во время разбойного нападения с поличным удалось задержать одного из «бригадиров» группировки – некоего Тазетдинова.

Антипов тогда лично попытался подкупить свидетелей преступления и был задержан сам. Понимая, что задержание лишь повод для его дальнейшей разработки, в тот же день он сбежал из-под стражи.

В любом случае, процесс уже набрал критическую массу, и взрыв был неизбежен. Гром грянул в конце августа 1978 года.

В тот день к пешему наряду милиции, патрулирующему территорию в районе «Теплоконтроля», подъехали мотоциклист с девушкой, которые сообщили, что в районе Татарского кладбища их обстреляли из обрезов. По словам потерпевших, стрелявших было человек десять-пятнадцать. Ещё через 20 минут поступило сообщение от водителя ПАЗа: преступники обстреляли его автобус с пассажирами, и снова только чудом всё обошлось благополучно. Стало ясно, что ситуация – чрезвычайная.

Из материалов уголовного дела:

«31 августа 1978 года в 20.30 группа хулиганствующей молодёжи в количестве 40–50 человек, вооружённых огнестрельным оружием (обрезами) и металлическими прутьями, в масках двинулась от речного вокзала по улицам Новотатарской слободы. Банда рассредоточилась по обеим сторонам улиц с целью забивать и стрелять в граждан. В результате беспорядочной стрельбы в направлении стоящих на обочине людей были ранены 10 человек, в том числе двое сотрудников милиции, пытавшихся остановить толпу, один человек (Абдулбари Закиров) – убит».

Кроме того, бандиты тяжело ранили одного из своих – через месяц он скончался в больнице. Несколько человек задержали сразу, по горячим следам. Тогда же обошли дома, опросили напуганных свидетелей. Утром нашли неразорвавшуюся гранату и на месте её обезвредили.

Даже сейчас, спустя столько лет, поражает безграничная наглость и самоуверенность преступников. Они всерьёз надеялись, что стрельба по людям сойдёт им с рук!

На этот раз власти просто не могли дальше игнорировать существование банды. На следующий день – 1 сентября – началось следствие. Была создана оперативно-следственная группа, в которую со стороны МВД вошли Виктор Ерин*, Савелий Тесис*, Казимир Новиков*, Владислав Баранов, а со стороны прокуратуры – Виктор Красов*, Фарид Загидуллин*…

Всего – более тридцати человек.

Члены группировки были хорошо проинструктированы организаторами: запирались, рассчитывали, что через трое суток за невозможностью предъявить обвинение их отпустят. Но они не учли, что после возбуждения дела по статье «Бандитизм» для предъявления обвинения достаточно только одного участия в банде.

Когда срок задержания превысил десять суток, некоторые заговорили. Выяснилось, что вечером 31 августа их в темноте погрузили в фургоны, велели натянуть на лица маски так, что каждый не знал, кто рядом. Рейд планировался для устрашения «Ново-Татарской» группировки, контролировавшей речной порт и прилегающие к нему улицы. Вылазку возглавлял Джавдат Хантимиров, причём сам он не убивал, был организатором. Позже своей вины он так и не признал, запирался до самого конца.

Арестованные лидеры группировки и за решёткой продолжали верить в то, что остаются «хозяевами жизни»: сидя в изоляторе, они планировали напасть на конвой и сбежать. Оставшиеся на свободе замышляли физическое уничтожение следователей и инспекторов уголовного розыска. Следователя прокуратуры Виктора Красова пришлось охранять всё время, пока шло расследование.

Из камеры изолятора Скрябин передал на волю записку: «Особо опасаться нужно прокурора и полковника Новикова». Начальник Управления уголовного розыска МВД Татарстана Казимир Новиков, и правда, был для бандитов опаснейшим противником. Он первым попробовал применить системный подход: с его подачи оперативники стали использовать меморандумы – по одному и тому же вопросу на расчерченный лист бумаги писали показания разных людей, а потом сравнивали их. Все несовпадения были очевидны.

Уголовное дело вначале возбудили по 206-й статье – по факту хулиганства, но потом набрались мужества и квалифицировали преступление иначе – как бандитизм. Собственно, это заслуга министра внутренних дел ТАССР Николая Демидова*. Следственной группе, работавшей без выходных полгода по расследованию данного дела, стоило немалых усилий отстоять своё заключение, чтобы на скамью подсудимых села именно банда, а не отдельно взятые личности. Виктор Красов рассказывал, что трижды в неделю он держал отчёт о ходе следствия в одном из кабинетов обкома партии и чуть не лишился своего поста, поскольку его версия не устраивала партию. «У нас нет организованного преступного мира», – говорил ему «большой» человек из обкома.

На ход следствия оказывалось постоянное давление, ведь в деле оказались замешаны и дети высокопоставленных чиновников. Кроме того, банда располагала огромными суммами денег, и деньги решали многое… В самом начале расследования пошла утечка информации – след вывел на сотрудника, подкупленного бандитами. Его выгнали из милиции с позором.

Следствием было доказано около семидесяти преступлений банды. Дело включало девяносто томов, отдельный том составляло обвинительное заключение. Возникли и несколько «дочерних» дел: массовые преступления, совершённые в разное время.

Суд над бандой состоялся в 1980 году. Во избежание чрезвычайных происшествий заседания шли в помещении следственного изолятора на улице Красина. Двадцать семь членов группировки судили за бандитизм, двадцать восемь были привлечены к ответственности за недоносительство и другие преступления. Прокурор запросил высшую меру пятерым, но суд приговорил к расстрелу четверых – Хантимирова, Тазетдинова, Масленцева, Каюмова. Последним двоим смертную казнь позже заменили длительными сроками заключения.

Все прошения о помиловании были отклонены, и приговоры в отношении Хантимирова и Тазетдинова в 1982 году привели в исполнение. Остальные получили от 10 до 15 лет в колониях усиленного режима. Всего по статье «Бандитизм» осудили 28 человек, которым инкриминировалось 36 грабежей, 4 убийства и 15 покушений.

Истинный главарь банды «Тяп-ляп» – Сергей Антипов – был арестован, но судили его за другие преступления: изнасилования, хулиганство. На 31 августа у него имелось «железное» алиби.

Все лидеры «Тяп-ляпа» закончили плохо. По воспоминаниям очевидцев, когда Хантимирова стали переодевать в полосатую форму заключённого-смертника, с ним случилась настоящая истерика. Сергея Скрябина застрелили в 1994 году, нет больше и Сергея Антипова. Он взял фамилию второй жены…

P.S. Конец любой группировки страшен. Для бандитов не бывает счастливых хеппи-эндов – последующие тридцать с лишним лет только подтверждали это правило. Но люди никогда не учатся на чужих ошибках…

Метастазы

По идее дело «Тяп-ляпа» должно было войти в историю как первый успех по ликвидации организованного преступного формирования, стать практическим пособием для изучения всеми курсантами МВД и будущими юристами. Возьми правоохранительные органы этот опыт на вооружение, может, и не было бы «лихих 90-х».

Увы, всё пошло по стандартному российскому сценарию: награждение непричастных и наказание невиновных. Правда, награждение на этот раз пропустили, зато наказания раздали щедро. Начальник Приволжского РОВД, на чьей территории произошёл «инцидент», был снят с должности, остальные получили серьёзные взыскания.

В октябре 1978 года (когда все тяпляповцы уже были под арестом) на коллегии МВД СССР министр внутренних дел страны Николай Щёлоков «влепил» строгий выговор начальнику уголовного розыска МВД ТАССР Новикову и начальнику УВД Казани Халиуллину. Не пострадал лишь министр внутренних дел ТАССР Николай Демидов в силу недавнего заступления на должность.

Другими словами, система жёстко дала понять: ТАКИХ резонансных дел быть не должно. Урок усвоили – до следующего процесса по бандитизму в республике прошло почти десятилетие.

А между тем время безвозвратно уходило. И хотя самое крупное злокачественное образование вырезали, метастазы прорастали уже практически повсюду. Бесславный конец главарей «Тяп-ляпа» быстро забылся, зато легенды об их «подвигах» пересказывались с восхищением и завистью. На вооружение по всему городу брались методы тяпляповцев: железная дисциплина, регулярные занятия спортом, сборы денег и культивирование агрессии.

Тема для специалистов-психологов, но я считаю, что в группировки шли и идут два типа подростков. Первый – те, кому физически необходимо выплёскивать свою агрессию, драться, самоутверждаться, но таких, как правило, не очень много. И второй, самый многочисленный, – те, кто чувствует себя неуверенно вне своей группы. Кстати, один из тяпляповцев на допросе в своё время так и сказал: «Жить в группе намного легче». Этот многочисленный тип самый опасный: такие люди, чтобы не потерять доверие своей стаи, способны на всё.

Ещё одна причина, как мне кажется, лежит в проблеме целого поколения. Почему становление организованной преступности проходило по всей стране именно в 80-е годы, ни раньше ни позже?

Те, кто родился в 60-е и 70-е годы – это поколение «с ключом на шее». Сами – в школу, сами – из школы, сами приготовить, сами себя проконтролировать. Символ поколения – мальчик Дядя Фёдор из известного мультика про Простоквашино. Родители этих детей всегда заняты, всегда на работе, им некогда было заниматься воспитанием и видеть, что происходит с ребёнком.

Мне могут возразить – и предыдущие поколения росли точно так же, предоставленными самим себе. Да, но у них была цель – победить голод, победить в великой войне, победить послевоенную разруху. Нужно было просто выживать, здесь не до глупостей. А к концу 70-х глобальные задачи по выживанию кончились. Слабые попытки найти новые цели в виде всесоюзных строек провалились: молодёжь 80-х уже прекрасно понимала, что такое комфорт и роскошь, так же как и то, что большинству они недоступны. Отсюда – агрессия и ненависть к зажиточным «барыгам».

Были, конечно, и другие. Ребята, не ставящие себя в зависимость от мнения толпы и не нуждающиеся в унижении слабых, чтобы почувствовать свою силу. Сейчас про таких сказали бы – с чётко выраженной мотивацией. Комсомольские активисты объединялись в боевые комсомольские дружины – БКД* и ОКОД*, став очень мощным подспорьем в работе милиции. Именно они дежурили на дискотеках, чтобы не допустить массовых драк. Они же, кстати, в своё время оказали огромную помощь в деле «Тяп-ляпа», когда потребовалось одномоментное задержание членов группировки. «Мотальщики» считали БКД реальной силой и по-своему уважали. Доходило до курьёзов – члены союзных группировок «Брод», «Кремль» и «Динамка» так и называли свой альянс – «Б.К.Д».

Надо сказать, что после дела «Тяп-ляпа» группировщики тоже усвоили определённый урок: есть предел, переступать который нельзя. Разборки при дележе территории теперь устраивали так, чтобы мирные граждане не страдали. Грабежи, разбойные нападения и изнасилования совершались с таким запугиванием потерпевших, что в милицию обращалась едва ли десятая часть. Поэтому наиболее заметными и резонансными оставались молодёжные драки, часто – со смертельным исходом.

Именно в это время, в самый пик массовых молодёжных драк, я пришёл на работу в следственное отделение Советского РУВД, где прослужил с 1984 по 1987 год. Расследовал преступления, совершённые в микрорайоне «Танкодром», в основном как раз подростковые. Через кабинет, который мы делили с коллегами, прошли многие будущие лидеры ОПГ Советского района Казани.

Одним из самых резонансных дел того времени стало побоище в районе Танкового кольца*. Группировщики (памятуя о «Тяп-ляпе») обычно не впутывали в свои разборки посторонних людей, выбирая для стычек малолюдные районы и позднее время. Но тут, вразрез всем «понятиям», две группировки устроили драку ранним утром, на глазах массы свидетелей, идущих на работу.

Надо сказать, что в большинстве случаев стычки длились не больше нескольких минут, и почти сразу определялось, на чьей стороне перевес. Победители, подбадривая себя свистом и громкими криками: «Айда-айда-айда!» или «Ломи!», гнали противников, удиравших со всех ног. Промедление было действительно смерти подобно – отставших «месили» всей толпой, стараясь забить до смерти. На этот раз проигравшая сторона попыталась скрыться, заскочив в троллейбус, подошедший к остановке, но не тут-то было: преследователи атаковали машину. Полетели осколки стекла, разбитых камнями и кусками арматур, в результате пострадали не только группировщики, но и ни в чём не повинные пассажиры…

Резонанс был огромный. В моём кабинете развернули оперативный штаб по раскрытию этого дела (такого количества крупных звёзд на погонах в одном месте и сразу мне до той поры видеть не доводилось). Раскрыли, кстати, быстро, и вскоре дело, как находящееся на особом контроле, забрали в следственное управление МВД.

Мы тогда даже не могли предположить, что локальные войны подростков – не проблема, а только её начало, что именно сейчас формируется костяк кровавых ОПГ 90-х годов. Мы просто работали, жили практически в условиях военного времени, часто оставаясь спать прямо в кабинетах. Основная трудность заключалась в том, что большая часть наших подследственных были несовершеннолетними, а это целый букет сложностей. Во-первых, все допросы должны проводиться в присутствии адвоката и родителей (слёзы, истерики – «мой сын ни в чём не виноват»), во-вторых, подростки в этом возрасте любят погеройствовать и крайне редко идут на контакт со следователем. Да и предъявить, как правило, мы им ничего не могли. «Да, – говорят, – был. Но сам не бил, а кто бил, я не видел». Максимум, за что можно было их привлечь, это за хулиганство, да и то его ещё надо было доказать.

Помню, как на одном из заслушиваний (куда вызвали и меня, рядового следователя районного ОВД) заместитель министра Завдат Невметов* разносил в пух и прах личный состав за бездействие. В ответ на чью-то реплику: «Закон не позволяет» Завдат Нуруллович в сердцах швырнул ему через весь стол уголовный кодекс: «Покажи, в каком именно месте закон тебе не позволяет?!»

Конечно, все прекрасно понимали, что надо что-то срочно предпринимать, но просто не знали, с какой стороны подступиться. Каждый изобретал свой велосипед. Мы вот у себя выработали следующую тактику: раз уж хулиганство требует доказательства конкретных действий, выписывали постановления об обысках у всех подозреваемых. А эти «романтики» хранили дома кто кастет, кто заточку, кто «самострел». Ну и работали с родителями, разумеется (в группировках были и дети достаточно уважаемых людей, боящихся за свою репутацию).

К сожалению, методика наша хоть и приносила реальные результаты, но процесс остановить уже не могла. Более того, те, кто побывал в наших руках, тоже мотали себе на ус информацию, изучая принципы и слабые места работы милиции.

Антикультура криминального мира прочно воцарилась среди молодёжи. В обиход вошли слова «мотаться» и «мотальщики» – именно так называлось членство в группировках. Вычислить «мотальщика» в толпе было проще простого: все они носили спортивные костюмы (или олимпийки) летом и телогрейки зимой. Обязательный атрибут холодного времени года – спортивные трикотажные шапочки. Каждая группировка носила шапочки с определённым рисунком и расцветкой – чтобы узнавать своих и чужих издалека. С точки зрения группировщиков молодёжь делилась на «пацанов» – тех, кто «мотается», и «чушпанов» – тех, кто не живёт по принципам группировок. «Чушпаны» не считались достойными уважения, поэтому их даже всерьёз не били, а просто при случае отбирали все деньги и ценности – «доили».

Большей частью подростки, состоящие в группировках, не понимали настоящих целей своих лидеров, им просто нравилось быть сильными и внушать страх другим. Они с удовольствием эпатировали окружающих, гордясь своим нарочито люмпенским видом. «Мотальщики» частенько ездили в Москву просто потолкаться на Казанском вокзале, пройтись по центральным площадям, пугая всех встречных злобными взглядами исподлобья (знай наших!). Понятно, что группы хмурых парней, одетых в телогрейки и войлочную обувь типа «прощай, молодость», не могли не привлекать к себе внимание, в том числе и журналистов.

«Литературная газета», самый популярный печатный орган страны, в 1988 году опубликовала статью «Экстремальная модель» о молодёжной преступности. Именно в ней впервые прозвучал термин «казанский феномен».

Вообще, молодёжные группировки в то время зрели по всей стране, но Казань даже на общем фоне оказалась уникальной. Во-первых, к середине 80-х годов здесь практически не осталось двора или улицы, которые не причисляли бы себя к какой-нибудь «конторе».

Во-вторых, иерархия ценностей казанского криминалитета отличалась от «общепринятых». Несмотря на господство блатной романтики и зоновских «понятий», здесь, например, не пользовались таким авторитетом, как в других регионах, «воры в законе». «Пацаны» считали своим долгом отслужить в армии, не гнушались стоять у станка. Существовал свой, пусть уродливый, но кодекс чести – не трогать «врага», если он идёт с девушкой, всегда и везде отстаивать интересы своей группировки.