Полная версия:

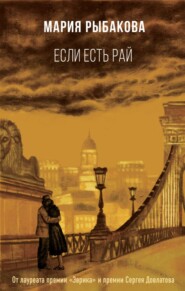

Если есть рай

Мария Рыбакова

Если есть рай

Глава 1

Запомни снег и чернеющий лед, сказал Варгиз, запомни этот низкий купол, старую кирпичную кладку, запомни, как мы покупали билеты, как ты пыталась объясниться, запомни эту гулкую лестницу, кабинки для переодевания, запомни коридоры, по которым мы шли, запах сырости и тел, посмотри в тусклое зеркало и запомни свое тело в купальнике, запомни, как шла по темному коридору, запомни треснувший кафель, надписи на стенах, запомни узкое отверстие в стене, нависающий в полутьме свод, его синий цвет и отверстия в форме звезд, запомни, как пахла эта вода – тухлыми яйцами, серой, адом, мы купались под небесным сводом, под каменными звездами, в серной воде. Запомни разводы от сырости, запомни восьмиугольник стен – по количеству ангелов, возносящих трон Аллаха, запомни пар, обволакивающий наши лица, запомни вон того старика, с черепашьей шеей и дряблыми веками, с улыбкой на сморщенных губах, его тело в горячей воде, скрюченные пальцы на бортике бассейна, запомни бледную девушку, и парня в синих плавках, и пышную женщину в резиновой шапочке с резиновыми лепестками роз. Запомни тебя и меня, разгоряченных и раздетых, под куполом кирпичного неба, пронзенного звездами, запомни, как пахнет эта вода – серой, тухлыми яйцами, адом – запомни, что ты боишься ко мне прикоснуться, что я боюсь прикоснуться к тебе, и все – только еще преддверие, история еще не началась, дух божий только носится над водой.

(Варгиз признался, что обычно фотографировал все, что попадалось на его пути: вид города, стакан пива, льдину, плывущую по реке, ворону на снегу. Но в бане делать снимки было запрещено, и он просил меня запомнить все до мельчайших подробностей, хотя для него в моих воспоминаниях не было прока: их нельзя было выставить в Инстаграм или в Фейсбук и подсчитать количество лайков. Варгиз расстраивался, если никто не реагировал на его посты в социальных сетях, он любил, чтобы его замечали.)

В марте тридцать восьмого Александр Гроссшмид вышел погулять на бастионы, окружавшие Старый город. С бастионов открывался вид на реку и на противоположный, плоский, берег с расстилавшимися до горизонта улицами и бульварами. Если пройти подальше, то с бастионов можно было увидеть холм, на котором когда-то росли розы, а сейчас стояли виллы богачей. Те, с кем он обычно обсуждал поэзию в кафе или играл в теннис, жили неподалеку и тоже выходили пройтись. Гроссшмид рассеянно здоровался с ними и глядел сверху вниз на продрогший, подернутый мартовской дымкой город. Вдруг он замедлил шаг. Ему пришлось схватиться обеими руками за каменный парапет, шедший вокруг бастионов. Ему показалось, что под ногами, по земле, пробежала едва заметная дрожь. Что-то сдвинулось то ли в воздухе, то ли на земле. Так бывает перед землетрясением, подумал Александр Гроссшмид.

В этот день, двенадцатого марта тысяча девятьсот тридцать восьмого года, за сотни километров от Старого города, немецкие войска вошли в Вену. Аншлюс означал начало конца, конца жизни, какой ее знал Александр Гроссшмид: конец его жизни в этом городе, начало страха, изгнание. В сорок седьмом он уедет, чтобы никогда больше не увидеть этот город. Он скажет, что ему пришлось выбирать между гибелью (быть расстрелянным войсками нового режима), ложью (стать певцом социалистического реализма), молчанием (а молчание, как известно, – знак согласия) и эмиграцией. Он выбрал последнее.

Он умрет в Америке, так никогда и не вернувшись в этот город.

Через семьдесят лет после его отъезда мы с Варгизом встретимся на бастионах и будем фотографироваться, как и сотни других приезжих. Никто из нас не подозревал, что почва готова в любой момент заколебаться у нас под ногами. Ведь здесь не бывает ни землетрясений, ни цунами. Когда мы гуляем по городу, нам кажется, что мы в безопасности.

Стайки туристов послушно бродили за гидами по Старому городу, усыпанному выпавшим за ночь снегом. Лишь крыша собора, в желто-красно-зеленых треугольниках и цветах, выбивалась из черно-белого равновесия зимнего дня. Я вышла из гостиницы с книжкой Гроссшмида. Я впервые увидела его книжку в руках у Малкина. До этого я считала, что Малкин не стал бы тратить свое драгоценное время ни на что, кроме совершенствования Малкин-геля. Когда я увидела эту книгу – Малкин показал мне ее обложку, сказал, что это роман, в котором один человек говорит, а другой молчит, – я поклялась себе, что прочту ее. Эта книжка, наверное, показалась мне проводником в сердце Малкина, и, хотя мне пришлось убедиться, что это не так, я продолжала читать роман за романом Александра Гроссшмида. Они все были похожи друг на друга, они были об изменах, о семейных тайнах, о стране, которой больше не существовало. Но неужели, спрашивала я себя, я приехала в этот город только из-за любви к книжкам Гроссшмида – или же из-за того, что я надеюсь изгнать прошлое из своей жизни, сделать бывшее небывшим, отмыться добела, покрыть себя новой невинностью, как этим снегом, покрывшим город?

Я подумала: найду какое-нибудь кафе, буду читать. Мне хотелось, чтобы меня кто-нибудь обнял. Я свернула на бастион, называвшийся Рыбацким, хотя он был очень далек от реки, на высоком ее берегу, на холме – с бастиона, правда, открывался вид на реку и на плоский противоположный берег.

Простите, вы не могли бы меня сфотографировать. Так, чтобы и панорама поместилась, и мое лицо.

Я взяла протянутый телефон и чуть не уронила том Гроссшмида.

Давайте, я подержу вашу книжку, сказал человек, попросивший меня его сфотографировать.

Я навела камеру на смуглое лицо, на закутанную в шарф шею. Он стоял у края бастиона, у балюстрады. В руках теперь у него была моя книжка, за его плечами видна была река и другой, низкий, берег. Я скомандовала: раз, два, три, и он улыбнулся так широко и белозубо, что я не выдержала и улыбнулась в ответ.

Вам повезло, сказала я. Обычно, когда меня просят сделать фотографию, я говорю, что мне некогда.

Не любите туристов, спросил он.

Просто не люблю их лиц на фоне памятников.

Ну, извините, сказал он.

Ничего, сказала я. Вы, по крайней мере, один здесь фотографируетесь. За одиночество – уважаю. Не люблю, когда туристы стадами ходят и просят, чтобы их увековечили.

Но вы сама тоже не отсюда, сказал он. Откуда вы?

Неужели не понятно по акценту, спросила я.

Русская?

Точно. А вы из Индии?

Да.

Мне нравится, какой в Индии говор.

А мне нравится русский акцент.

Ну вот и договорились. Нам взаимно нравятся наши акценты. Да здравствует дружба народов. Было приятно познакомиться.

Я отдала салют и повернулась, чтобы уйти.

Подождите, сказал он. Ваша книжка! Это интересный писатель? Русский?

Нет, местный. Я взяла почитать, потому что…

Александр Гроссшмид, прочел он, прежде чем протянуть мне книгу. Я уже видел где-то имя. Вспомнил, я его видел на плакате. Огромный такой плакат висит рядом с магазином. Он участвовал в восстании?

В восстании пятьдесят шестого года?

Да, в восстании шестьдесят лет назад. Я вижу плакаты по всему городу. Простите, сказал он, я так и не знаю вашего имени. И кстати, вам не холодно? Мне очень холодно. Думал зайти согреться где-нибудь. Хотите чего-нибудь выпить?

Может быть, подумала я, он просил меня сделать снимок не потому, что хотел сфотографироваться, а просто чтобы у него нашелся предлог заговорить со мной. Ему хотелось поговорить, хоть с кем-нибудь.

Хотите, пойдем в кофейню? Он поежился.

Я понимала, что он готов уже пойти туда один, но все же решил сделать еще одну отчаянную попытку зазвать меня туда же, за компанию. И действительно, почему он – или кто бы то ни было – должен был быть обречен на одинокий столик, на одинокую чашку кофе? Что за неотложные дела зовут меня? Я могла бы пойти в кафе с человеком, оказавшимся, как и я, в чужой стране; как и я, без друзей; человеком, который – как и я – не знает ни местного языка, ни местных привычек. Конечно, я могла бы просто улыбнуться и распрощаться, это было бы естественно: ведь мы незнакомы. Я могла даже подумать, что он пристает. Но в то же время уйти было бы маленьким преступлением против человечества, человечества в лице одного мерзнущего иностранца, замотавшего шею шарфом, одного незнакомца, которому хотелось в этот день поговорить со мной.

Он повел меня к невысокому зданию, чей фасад был обшит зелеными досками. Мой новый знакомый ступал так уверенно, что я подумала: он уже бывал здесь раньше. Он распахнул передо мной дверь, и я вошла в жарко натопленную комнату под белым бочкообразным сводом. На освещенном прилавке лежали пирожные: кремовые, шоколадные, фруктовые, халва, рулет с маком. Но мы прошли в соседнюю комнату, тоже похожую на большую бочку. Здесь по стенам были развешаны черно-белые фотографии, а в углу стояла печь, одетая в зеленый кафель. Если попытаться не замечать галдящих туристов с их камерами, рукавицами, шапками и путеводителями на столиках, то можно было представить себе, что мы попали в прошлое, лет сто или даже двести тому назад. Спутник взял мою куртку, чтобы повесить на крючок деревянной вешалки в углу, и показал мне на маленький диван, обитый полосатой материей.

Когда новый знакомый сел рядом, от него все еще веяло принесенным с улицы холодом. Мне захотелось прикоснуться к его чисто выбритой щеке. Наверняка она так же холодна с мороза. Я не знала, красив ли он. В нем было что-то ухоженное, гладкое, как в человеке, который тщательно следит за собой, вникая во все детали гардероба и гигиены. Но глаза его блестели и бегали, и в этом не было ничего неприятного, наоборот, становилось весело, как будто он задумал проказу и вот-вот удивит.

Я не представился, сказал он. Меня зовут Варгиз.

Он сидел вполоборота ко мне, положив колено на диван. Расстояние между нами было чуть меньше, чем полагалось для новых знакомых. Я даже чувствовала запах его одеколона.

По-английски это Джордж. Который дракона убивает. Не знаю, как будет по-русски.

По-русски будет Георгий. Вы тут в отпуске, Варгиз?

Нет, сказал он. Я тут на исследовательской стипендии. В университете. Пытаемся решить проблему голода в странах третьего мира. Совместный проект. Заранее, как вы понимаете, обреченный на провал. Но все же мы не теряем надежды. Я не теряю, по крайней мере. У меня такой характер. Даже когда все идет к чертям, я продолжаю верить, что лучшее уже на горизонте. Надо сделать только еще несколько отчаянных усилий. Если вам интересно, могу объяснить, в чем наш проект заключается.

Мне казалось, что он уже несколько дней ни с кем не общался и не хотел меня отпускать, не выговорившись. У меня как-то не лежало сердце слушать про международный проект. Нам принесли кофе, и мы оба, не сговариваясь, обхватили чашки ладонями, чтобы согреть руки.

Но может быть, вам неинтересно, сказал Варгиз с совершенно искренним огорчением. Я поспешила его заверить: мне очень интересно.

Он улыбнулся: А вот меня всегда интересовал Советский Союз, сказал он. Не столько Россия, сколько Советский Союз. Его утопия. Я знаю, что реальность не совпала с идеей. Но идея была правильная. Хотя, может, у вас другой взгляд на это. Но сама идея – идея равенства и братства – сама идея была очень хорошая, согласитесь. Должен вам признаться, что я даже пять лет состоял в коммунистической партии.

В индийской компартии?

Да. Марксистско-ленинской. У нас их две. Марксисты-ленинцы, легальная партия. И маоисты, они же наксалиты – нелегальная. Нелегальная, потому что устраивают террористические акты. А моя партия – моя бывшая партия, я в ней больше не состою, хотя не могу полностью расстаться с идеалами, – моя компартия не только легальна, но и третья по величине в парламенте.

Он поставил чашку на стол.

Я из Кералы. Вы знаете? Это южный штат. Коммунистическая партия в нем очень сильна. И христиан очень много. Не знаю, есть ли тут связь. Наше христианство очень старое. Коммунизм, сами понимаете, молодая идеология. Но я больше не живу в Керале, я переехал в столицу.

В Дели?

Да.

А сколько людей в Дели?

Девятнадцать миллионов.

В Дели есть метро?

Есть. С две тысячи второго года. Но в вашей стране метро намного известнее нашего. Я видел фотографии ваших станций – как дворцы.

Разговор заглох. Я знала, что мой собеседник хочет поговорить не о метро, а о Советском Союзе, но я не знала, что ему сказать.

Вы знаете, если вас интересует СССР, вы можете спросить любого жителя в этом городе. Ведь мы оккупировали эту страну больше сорока лет.

Да, но будет ли их мнение объективным?

Я пожала плечами.

А ваше, индийское, мнение об англичанах – объективное?

Вместо ответа он спросил: вы в отпуске, вы сюда приехали отдохнуть?

Я сказала, что приехала сюда из-за Александра Гроссшмида, писателя. Хотела посмотреть на город, где он жил. Я вынула из сумки томик Гроссшмида и положила на столик перед Варгизом.

Варгиз опять взял книгу и стал рассматривать серую обложку, на которой был изображен красный иммиграционный штамп и фотография мужчины: брови сведены, углы губ опущены.

На фото автор изображен, спросил Варгиз, Гроссшмид?

Да.

Какой грустный человек, сказал Варгиз. Вы знаете, вы чем-то похожи. Вы случайно не родственница?

Нет, нет, конечно, нет. Разве я грустная?

Нет, я не это имел в виду. Просто что-то в лице. Черты. И общая задумчивость.

Я заметила, что Варгиз волнуется. Он согрелся и скинул пальто на спинку стула. На его лбу даже выступили капельки пота, и он, положив книжку обратно на стол, вытер пот носовым платком. Настоящим полотняным носовым платком, какие были у нас в детстве, а не бумажной салфеткой.

Только из-за писателя, спросил Варгиз и прищурился, как будто хотел сказать: «Я знаю, подруга, что ты мне о чем-то недоговариваешь». Я действительно недоговаривала о чем-то, но, чтобы объяснить это, мне потребовался бы месяц, или год, или, может быть, целая жизнь, и Варгиз все равно бы не понял – думала я, – потому что он не оттуда, он из другого мира, и он ничего не поймет про Советский Союз, который его так интересует.

Гроссшмид писал, что любить возможно только на родном языке, сказала я.

В каком смысле?

В смысле, что невозможно влюбиться в женщину, с которой вы говорили в детстве на разных языках. Вы, например, тоже думаете, что можно любить только на родном языке, спросила я Варгиза.

Потом, когда я вспоминала этот разговор, я спрашивала себя, вызвала ли я все, что произошло впоследствии, именно этим вопросом: вы думаете, что можно любить только на родном языке? Из всех вещей, которые я в тот момент могла рассказать Варгизу о Гроссшмиде – о странных романах, где герой не произносит ни слова, о том, что Гроссшмид запретил печатать свои книги, пока Советы не выведут войска из его страны, о том, что он в изгнании выстрелил себе в висок, или даже о том, как Малкин рассказал мне об этом (Малкин рассказывал, что за десять лет собрал более сотни таблеток фенобарбитала и других пилюль, которые останавливают сердце, – если Малкин-гель окажется ошибкой, то он последует примеру Гроссшмида и употребит все эти таблетки в городской гостинице, он уже выбрал номер, в этот номер он иногда приводит женщин, ему нравится проводить с ними ночь в гостиничном номере, зная при этом, что однажды он вернется сюда, чтобы растолочь фенобарбитал в миске со сметаной и сказать этому миру адьё) – я выбрала слова «любить можно только на своем языке».

Я не знаю, зачем я заговорила об этом. Может ли быть, что уже тогда, сидя на полосатом диване и рассматривая книгу, я любила Варгиза? Нет, это было невозможно, я до него даже еще дотрагивалась, я чувствовала только холод, который исходил от него, и запах его одеколона, я видела, как быстры его глаза. Но я подумала, тогда, на диване, в кафе, похожем на большую бочку: из всех, кто стоял тогда на бастионах, Варгиз подошел именно ко мне. Он выбрал меня. Я была избрана.

Нет, сказал он. Что за тупой национализм – любовь по знанию родной речи. Я вообще не считаю, что надо так сильно ценить родной язык. Вот в Индии почти пять сотен языков, но ради национального единства мы часто говорим и пишем по-английски. Когда я пишу о проблеме голода, мне важнее донести мою мысль до миллиарда человек, чем поддержать язык моей деревни. Каким бы красивым он ни был.

И вы могли бы полюбить кого-то на чужом языке, спросила я.

Конечно. Ведь любящие – тут он поднял палец, как будто готовился произнести сентенцию, – они говорят друг с другом на языке ангелов. Вернее, они хотели бы на нем говорить, если бы его знали. Но, не зная, они безуспешно ищут слова и пытаются выразить невыразимое. И замолкают.

Я не знала, что на это ответить, и мы тоже замолчали.

Тогда он спросил меня: какие достопримечательности стоит посетить в этом городе?

Его вопрос прозвучал откуда-то издалека, как бы перечеркивая все, о чем мы до сих пор говорили.

Вы были в художественном музее? – спросила я. А в опере? А в купальнях?

Я пыталась говорить с теми же интонациями, далекими и чужими.

Варгиз ответил, что не был нигде, что он просто сидел в общежитии и писал статью о роли экономической взаимопомощи в регионах Юго-Восточной Азии.

В каком общежитии вы живете, спросила я.

Знаете трехэтажное здание из красного кирпича прямо под Рыбацким бастионом, если спускаться к реке? Общежитие имени Рауля Валленберга. Добро пожаловать в – он назвал номер – заходите обязательно, если захочется прийти в гости!

Мне показалось тогда, что он хороший человек, хороший и умный, и потерянный в этом городе, мне было его жалко, и хотелось помочь, и хотелось поговорить с ним подольше. Я всегда доверяю своим первым впечатлениям, они обычно оказываются верными, я почти никогда не обманываюсь.

Если вы хотите – сказала я ему – если хотите, можем с вами сходить в баню. Тут совершенно особые купальни. Они построены на тех местах, где из земли бьют термальные источники. Первые бани построили еще турки-османы, когда оккупировали этот город. Если хотите, можем сходить в такую баню. Уверяю вас, памятники османской оккупации здесь несколько приятней для посещения, чем памятники советской.

Вы хотите сказать, что оккупация приносит и положительные плоды, усмехнулся он – я не знала, подшучивает ли он надо мной, издевается ли, или действительно задает этот вопрос. Я с удовольствием схожу в эту купальню, прибавил он, и его взгляд соскользнул с моих глаз на мою грудь. Я поняла, что он пытается представить меня в купальнике. Он снова поднял глаза и догадался, что я поняла, о чем он думает, – и покраснел.

Нам редко приходит в голову, что другие люди не менее сложны, чем мы сами. И как, заглянув в свою душу, ты всегда видишь больше тьмы, чем света, точно так же другой человек обычно бывает полон тьмы, и теней, и прошлого, и ошибок. И ты приближаешься к нему на свой собственный страх и риск.

Глава 2

Вечером я подошла к общежитию имени Рауля Валленберга. Варгиз уже меня ждал. Он стоял у дверей, переминаясь с ноги на ногу, закутанный в шарф, надвинув шапку по самые брови. Может быть, он уже пожалел, что согласился пойти со мной. В такой вечер, наверное, лучше сидеть дома. Он спросил, не хочу ли я сначала зайти к нему в комнату. Воздух был таким холодным, что при каждой попытке заговорить изо рта вырывался пар. Я отказалась, предчувствуя, что, если мы зайдем к нему, вряд ли потом отважимся выползти на этот холод и дойти до купальни.

По обледенелым лестницам мы медленно спустились с холма, держась за руки, чтобы не упасть. Мы свернули налево и пошли по темной улице, где изредка попадались фонари, бросавшие желтый свет на безлюдный тротуар. Я надеялась, что не собьюсь с пути.

В предбаннике было тепло и тускло горела лампочка. Мы купили билеты, надели на руки пластмассовые браслеты, которые должны были пропустить нас в кабинки для переодевания, и поднялись по лестнице. Когда я вышла из кабинки (мне всегда нужно было больше времени для того, чтобы переодеться), Варгиз уже ждал меня, прогуливаясь по коридору мимо темных окон, мимо горячих батарей под подоконниками. Он был в красных плавках и накинул на плечи белое полотенце, которое наполовину скрывало его волосатую грудь. Мне показалось, что он стесняется. Я повела его направо, прямо, опять направо, вниз по лестнице, мимо объявлений на трех языках (но не на английском), запрещающих использовать мыло или расхаживать без купальника. Объявления были старые, оставшиеся со времен социализма.

Ты здесь уже раньше была, спросил Варгиз. Вместо ответа я снова сказала, что купальню построили турки-османы, когда захватили этот город пятьсот лет тому назад.

Лампочки тут очень тусклые, пожаловался Варгиз.

То ли еще будет, сказала я. Нам пришлось пригнуться для того, чтобы сквозь узкое отверстие войти под огромный купол, в темное помещение, где тихо плескался жаркий бассейн. Все было окутано паром. Лица смутно белели в черной воде. Посетителей было мало.

Приглядевшись, я поняла, что бассейн был не круглым, а восьмиугольным. Каменные арки были встроены в стены: каждая арка соответствовала стороне восьмиугольника. Между арками горели лампочки, но их свет был слишком слаб, чтобы развеять туман, царивший над горячей водой. На каменных стенах влага намалевала синие разводы, и такие же разводы спускались по потолку, как хвосты комет, от прорезанных звездообразных отверстий. И вода была не черная, а темно-зеленая. Она пахла серой. Бассейн был полон до краев, пахучая вода выливалась за борт и подхватывала наши шлепанцы.

Мы погрузились в бассейн по самый подбородок. Было слишком жарко, чтобы двигаться или разговаривать. Мы прислонились к бортику и опять оказались слишком близко друг к другу. Но из-за истомы, охватившей нас в этой плотной, жаркой, пахучей воде, у нас не было сил отодвинуться.

Даже разговаривать в этой жаркой, тяжелой воде не хотелось. И все же через пару минут Варгиз опять стал рассказывать о том, как любит фотографировать. Но здесь, в купальне, фотографировать было нельзя, и потому он, не в силах запечатлеть этот момент в кадре, пытался (так он сказал) запечатлеть его, до мельчайших подробностей, в памяти.

Он поднял руку и сделал нервное движение, похожее на тик, отбрасывая капли с кончиков пальцев. Если это был тик, то он, наверно, раздражал тех, кто не любил Варгиза. Но те, кто любили Варгиза, любили и его тик. Они любили большой рот и чуть раскосые глаза Варгиза. И то, как он внезапно задирал подбородок и смотрел свысока. Я еще не знала, буду ли я среди тех, кто любит Варгиза, или тех, кто его не любит. Может быть, ни то ни другое, и я вообще никогда больше не буду о нем думать, – тем более что Варгиз ни с того ни с сего принялся рассказывать о своих любовных похождениях (близость голых тел ударила ему в голову). То есть даже не о самих похождениях, а о теоретической базе, которую он под них подводил: о пользе и радости случайных связей, о том, что он был бы не прочь. Как не похож был этот скабрезный разговор на первую нашу беседу, на бастионе, под пронизывающим ветром, подумала я.

Теперь, после его недвусмысленных намеков, он «предстал передо мной в другом свете»: его облик действительно изменился, заострился и зачуждился. Под тусклой лампочкой, под круглым сводом купальни Варгиз преображался, подобно оборотню, в кого-то другого, незнакомого. И сама себе я вдруг показалась другой: дешевой, голодной до внимания – то есть такой, какая представлялась ему легкой добычей.

Неужели он выбрал меня по этому признаку. Неужели, стоя под тем ветром, на бастионе, переминаясь от холода с ноги на ногу, с камерой – или с телефоном – в руке, он глядел на каждую проходившую мимо женщину и думал о том, какая из них согласится на мимолетное приключение, ресторанчик-бар-постель, без последствий и без продолжения.

И вдруг он опять спросил, обернувшись ко мне в горячей воде: ты уже была здесь?

Я подумала про тот день, когда мы, советские пионеры, прошли по коридору к темному и узкому помещению с теплым источником. Мы сидели по горло в такой же горячей, пахнущей тухлыми яйцами воде, под каменным сводом, похожим на бочку. Я была в моем первом купальнике. Мы специально купили его для этой поездки. Мы пришли за ним в «Детский мир», там было два сорта купальников: красный с синей каймой и зеленый с желтой каймой, и мать разрешила мне выбрать. Я выбрала красный с синим.

Да, была, сказала я Варгизу. Когда мне было одиннадцать. Я выиграла конкурс, объявленный журналом «Пионер»: я написала самое лучшее сочинение на тему «Что вы знаете о Венгрии?».

То есть ты была в социалистической Венгрии?

Да. Это было так давно, что я уже почти ничего не помню.

Варгиз закинул руки на бортик бассейна. Я была очень близко от него. Каждое его движение посылало волны, которые моментально доходили до меня, и мне казалось, что я прикасаюсь к нему. Еще у меня было ощущение, что он хочет поцеловать меня. Я стала лихорадочно соображать, что бы рассказать такое, чтобы отвлечь Варгиза от его намерений.